Особенности минералогического состава солоди и осолоделой лугово-каштановой почвы на примере лиманных западин Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН

Автор: Варламов Е.Б., Лебедева М.П., Чурилин Н.А., Мусаэлян Р.Э., Колесников А.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 117, 2023 года.

Бесплатный доступ

Структура почвенного покрова территории глинистой полупустыни Северного Прикаспия помимо трехчленного солонцового почвенного комплекса представлена солодями. Солоди формируются в постоянных для данной территории элементах рельефа - мезопонижениях, которые относят к лиманам. Изучено два почвенных разреза в центре днища лимана - солодь, и на периферийной его части - лугово-каштановая осолоделая почва. Формирование профиля солоди происходит в результате увлажнения пресными водами и весеннего затопления в период снеготаяния. Вторая почва находится в зоне транзита в лиман поверхностных вод с межпадинной равнины. Профили почв имеют однотипную элювиально-иллювиальную схему распределения илистой фракции, при этом более выражена дифференциация у солоди. Минералогическим анализом установлен однотипный качественный состав глинистых и кластогенных минералов. Глинистые минералы представлены иллитом, смектитом, смешанослойным иллит-смектитом в сопровождении каолинита и хлорита. Кластогенные минералы представлены кварцем, слюдой, калиевым полевым шпатом, плагиоклазом и хлоритом. В осолоделых горизонтах профилей почв накапливается кварц, полевые шпаты, фиксируется небольшое количество слюд, хлорита, в текстурных горизонтах снижается содержание кварца, полевых шпатов и увеличивается содержание слюд и хлорита. Распределение смектитовой фазы в профиле солоди выявляет отличие долевого соотношения слоев иллит-смектита в разных частях профилей: в осолоделой части преобладают структуры с низким содержанием смектитовых слоев, а в текстурных горизонтах возрастает их доля с набухающим слоем. Луговокаштановая осолоделая почва отличается меньшей мощностью осолоделого горизонта, более высоким содержанием смектитового компонента во всем профиле, менее выраженной профильной дифференциацией глинистых и кластогенных минералов. В обеих почвах в осолоделом и текстурном горизонтах фиксируются лабильные минералы с признаками супердисперности. Супердисперсное состояние лабильных минералов имеет разные причины. В солоди оно связано с действием слабоминерализованных вод и гидролиза почвенных минералов во влажные сезоны года, а также с напряженным режимом внутрипочвенного выветривания in situ, а в осолоделой луговокаштановой почве с прохождением стадии солонцеватых почв. Выявлены отличия и по смектитовому компоненту. В осолоделых горизонтах солоди он представлен индивидуальным смектитом и смешанослойной фазой иллит-смектита, а у лугово-каштановой почвы - только смешанослойным иллит-смектитом.

Смешанослойные минералы, смектит, иллит, каолинит, хлорит, кварц, слюды, полевые шпаты

Короткий адрес: https://sciup.org/143181142

IDR: 143181142 | УДК: 631.48 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-117-140-176

Текст научной статьи Особенности минералогического состава солоди и осолоделой лугово-каштановой почвы на примере лиманных западин Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН

Прикаспийская низменность расположена на юго-востоке Русской равнины и примыкает с севера к Каспийскому морю. Обширная Прикаспийская низменность, в пределах которой расположен район исследований и Джаныбекский стационар Института лесоведения РАН, является хорошо изученым участком (Роде и др., 1964; Фридланд, 1964; Соколова и др., 2000; Хитров, 2005; и многие другие). Территория представляет собой крайне выровненную поверхность с пологим уклоном в сторону Каспийского моря. Равнинность территории нарушается лишь руслами крупных рек (Волга, Урал) и мелких рек Торгун, Еруслан, Б. и М. Узени, и др. слепых рек, а также поднятиями солянокупольного происхождения. Геоморфологическое строение тесно связано с историей развития трансгрессий, регрессий (хвалынской и др.) Каспиского моря и литологическим составом поверхностных от- ложений (Доскач, 1979). В районе Джаныбекского стационара рельеф несколько усложняется: на востоке – останцом, на юге – горами Улаган и на юго-западе – овражно-балочной сетью оз. Эльтон. Абсолютные отметки района исследований от 28 м в северовосточной части и до 26 м в западной и юго-западной частях района исследований. Территория Северного Прикаспия характеризуется отчетливо дифференцированным по элементам рельефа почвенно-растительным покровом, представленным классическим трехчленным комплексом. Почвенный покров данного комплекса ярко выражен в соответствии с развитым микрорельефом: микроповышения с типчаково-чернополынными ассоциациями заняты солонцами, микропонижения с разнотравно-злаковой растительностью – лугово-каштановыми почвами, а на склонах западин под сухостепными растительными сообществами встречаются светлокаштановые почвы. Одним из компонентов почвенного покрова данной территории являются солоди, занимающие здесь днища лиманов. Генезис лиманов и падин до настоящего времени не имеет однозначных ответов. Большинство исследователей (Мозесон, 1955; Абатуров и др., 1972; Доскач, 1979) считают, что основным фактором формирования западинного микрорельефа является просадочность лессовидных суглинистых засоленных отложений. Лиманы выделяются как плоскодонные замкнутые депрессии с относительной глубиной до 2.5–3 м. Их площадь значительно варьирует, достигая в максимуме сотни и даже тысячи гектар. Весной в годы с обилием талых вод после снежных зим лиманы могут заливаться на несколько недель и даже месяцев вешними водами (Курганова, 1986). В последние несколько десятков лет долгое стояние вешних вод не наблюдается. Солоди представляют собой особую группу текстурно дифференцированных почв, а процесс осолодения представляет собой явление широкого экологического диапазона. Ареал встречаемости осолоделых почв в почвенном покрове охватывает огромную территорию от бореальных до гумидных, засушливых и субтропических территорий. Осолоделые почвы описаны в гидроморфном, полугидроморфном и автоморфном ряду почв. Вместе с тем общим условием, характерным для осолоделых почв, является их приуроченность либо к засоленным почвообразующим породам, либо к минерализован- ным (обычно к содовым) грунтовым водам, и формирование их в комплексе с солонцами, болотными и солончаковыми почвами (Ахтырцев и др., 1959; Базилевич, 1965; Турсина, 1961, 2006). О генезисе солодей и причинах, вызывающих осолодение других почв (солонцовых, лугово-болотных и др.), в литературе к настоящему времени накопился значительный материал. В отношении генезиса и возможных причин текстурной дифференциации профиля имеются разные точки зрения. Как результат естественной эволюции солонцов солодь рассматривал Гедройц (1948), подчеркивая, что присутствие натрия в их почвенном поглощающем комплексе (ППК) способствует пептизации почвенной массы, последующему разрушению и выносу глинистых силикатов. Развитие солодей связывают с периодическим переувлажнением пресными водами вследствие расположения этих почв в понижениях рельефа и систематического затопления их в период снеготаяния (Зайдельман, 1998). Им подчеркивается, что развитие переувлажнения и последующего оглеения в условиях застойно-промывного водного режима позволяет рассматривать осолодение как одну из форм глееобразования. При этом наличие натрия в ППК может усиливать процесс осолодения (Алексеев, 1999). Детальное генетическое изучение солоди провели Роде с соавторами (1961). Этими исследователями установлено, что в элювиальных горизонтах почв происходит резкое снижение содержания илистой фракции и относительное увеличение пылеватых фракций. Авторами предполагается, что в почве осуществляется разрушение глинистых минералов в элювиальных горизонтах, но в лугово-каштановых почвах проявление этого процесса менее интенсивное. В результате более поздних исследований валового химического анализа А.А. Роде с соавторами (1964) предполагают, что прибавка кремнезема в почвах связана с выветриванием полевых шпатов. На этом основании сделан вывод, что, вероятно, в элювиальных горизонтах солодей происходит разрушение глинистых силикатов, и, возможно, происходит трансформационное преобразование высокозарядного смектита в иллит в результате необменной фиксации калия. Минералогические исследования Э.А. Корнблюма с соавторами (1972) показали, что на фоне элювиальноиллювиального распределения илистой фракции в составе ила фиксируется накопление иллитов, а количество лабильных минералов постепенно увеличивается вниз по профилю. Указанная Э.А. Корнблюмом с соавторами (1976) закономерность объясняется развитием в верхних горизонтах процесса иллитизации, чему способствует повышенная концентрация калия в талых водах, скапливающихся весной в днищах мезопонижений рельефа. Более поздние работы показали, что процесс иллитизации может охватывать не только верхние горизонты, но и нижележащие текстурные горизонты в профиле солоди (Талызина и др., 1994; Алексеева и др., 2010). В результате содержание иллитов в илистой фракции по всему профилю оказывается выше, чем в окружающих почвах, развитых на сопряженных более высоких элементах рельефа. Эту особенность солодей можно объяснить регулярным, медленным перемещением слабоминерализованных почвенных растворов, обогащенных калием, с одновременной его фиксацией глинистыми минералами во всем почвенном профиле (Алексеева и др., 2010). Следовательно, уменьшение содержания хлорита и лабильных минералов в элювиальных горизонтах солодей связывают с относительным накоплением в верхних горизонтах иллита. Зафиксировано антропогенное осолодение южных черноземов в процессе орошения щелочными водами озера Сасык, Одесская обл., Украина (Гоголев и др., 1990). Исследование показало, что при орошении в первые годы наблюдалась резкая диспергация и латеральная миграция гумусово-глинистого комплекса в микропонижения. В последующие годы орошения наблюдалось иллювииро-вание пептизированного илистого вещества вниз по профилю. За 5–7 лет орошения наблюдалось существенное изменение гранулометрического состава с уменьшением содержания ила и увеличением обменного натрия и магния. После осолодения наступила стадия осолонцевания.

В данной работе авторы на примере сопряженной пары солоди и лугово-каштановой осолоделой почвы изучили характер миграции илистой фракции в (иллювиальный) текстурный горизонт. В настоящее время имеется дефицит данных по оценке степени дифференциации и характеру изменениий в профиле минеральной части сравниваемых почв. Подобная характеристика сопряженного и минералогического состава илистых и кластогенных минералов для данных почв в литературе отсутствует.

Цель исследования – изучить минералогические особенности профильного распределения минералов в солоди и в сопряженной с ней лугово-каштановой осолоделой почве, расположенных на разных элементах микрорельефа одного лимана. Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 1) выполнить детальный пофракционный минералогический анализ солоди и осолоделой почвы; 2) изучить характер поведения смектитовой фазы, иллита, кварца, полевых шпатов и слюд при переходе от одной почвенной разности к другой.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

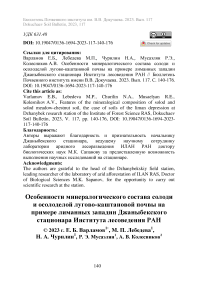

Изученный нами лиман площадью около 3 га находится в 1.5 км в северо-западном направлении от усадьбы Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН, между 1-ой и 2-ой Гос-лесополосами. Для сопряженного анализа почв изучено два полнопрофильных разреза (рис. 1).

Перый разрез С-22 вскрывает хорошо развитую солодь. Разрез солоди (рис. 1А) расположен на ровной поверхности центральной части дна лимана. Это наиболее часто затопляемый участок, врезанный по отношению к окружающей степи на 20–40 см. Микрорельеф лимана хорошо выражен (рис. 2) и представлен небольшими в диаметре (до 6–7 м) “блюдцами” с относительным понижением до 20 см. Растительность представлена преимущественно мятликом луковичным (Poa bulbosa), дернина с мощными куртинами (розетками) высотой 2 см, полынью австрийской (Artemisia austriaca Jacq.), обилием степных видов птицемлечника зонтичного (Ornithogalum umbellatum L.), ковылем тырса (Stipa capillata L.), грудницей обыкновенной (Galatella linosyris (L.), типчаком (Festuca valesiaca Schleich. Ex Gaudin), гипсофилой (Gypsophila repens L.), костром (Bromus L.), шалфеем (Salvia officinalis L.), лапчаткой двувильчатой (Potentilla bifurca L.), единичным коровяком (Verbascum L.), оносмой красильной (Onosma tinctoria M.Bieb.), кермеком (Limonium Mill.). Вскипание с 74 см слабое по ходам корней, обильное с глубины >81 см. Формула профиля {EL+ELrz}-ELq-BT1q-BT2-BCA-Cca,cs. Название почвы: по Классификации почв СССР, 1977 г., – солодь лугово- степная тяжелосуглинистая на хвалынских тяжелых суглинках; по Классификации почв России, 2004 г., – солодь квазиглееватая се-грегационно-карбонатная глубоко гипссодержащая тяжелосугли-нисто-глинистая на хвалынских тяжелых суглинках; по WRB-2015 – Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic).

Рис. 1. А – профиль солоди раз. С-22, WRB-2015: Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic); В – профиль лугово-каштановой осолоделой почвы раз. Лос-22, WRB-2015: Protosodic Stagnic Cambisol (Epiclayic, Katoloamic, Protocalcic, Ochric).

Fig. 1. Soil profile: A – solod meadow-steppe heavy loamy on Khvalynian heavy loams, section С-22, WRB-2015: Luvic Columnic Albic Planosol (Loamic).; B – meadow-chestnut solonetsous heavy loamy-clayey on Khvalynsk heavy loams, section Лос-22, WRB-2015: Protosodic Stagnic Cambisol (Epiclayic, Katoloamic, Protocalcic, Ochric).

Второй разрез (Лос-22) заложен в переферийной части лимана, в 70 м от первого разреза в восточном направлении, ближе ко 2-ой ленте Гослесополосы (рис. 1В). Растительность: полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.), прутняк (Vitex L.), ромаш-ник (Pyrethrum sp.), грудница обыкновенная (Galatella linosyris (L.) Rchb.f.), житняк (Agropyron Gaertn.), острец (Leymus Hochst.), единичный типчак (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin), тонконог (Koeleria Pers.). Поверхность почвы имеет глубокие полигональные трещины 0.5–1 см до глубины 30–40 см. Вскипание с 64 см слабое, обильное – >70 см. Формула профиля: Wel-Bsn-Bsn,g-2Bsn,g-3BCAmc,sn,g-BCAmc,g-3Cca,cs. Название почвы: по Классификации почв СССР 1977 г. – лугово-каштановая осолоделая, легкоглиистая тяжелосуглинистая на трехчленных хвалын-ских отложениях; по Классификации почв России (2004) – прото-гумусовая аккумулятивно-карбонатная солонцеватая элювииро-ванная (осолоделая) легкоглинисто-тяжелосуглинистая на трехчленных хвалынских отложениях; по WRB-2015 – Protosodic Stag-nic Cambisol (Epiclayic, Katoloamic, Protocalcic, Ochric).

Оба профиля сформировались на тяжелых карбонатных нижнехвалынских суглинках. Детальная топографическая съемка участка лимана с расположением разрезов представлена на рисунке 2. Из особых морфологических отличий, помимо различной мощности горизонтов, отмечаем, что глинистые тонкие кутаны фиксируются только в разр. Лос-22, а в разр. С-22 они не обнаружены.

Методы исследований. Фракционирование почвенных образцов разной размерности (<1, 1–5, 5–10 и >10 мкм) проводили седиментацией по методике Горбунова (1971) , количественное содержание фракции каждой размерности использовалось при перерасчете минерального состава на почву в целом. Карбонаты, гипс, легкорастворимые соли перед фракционированием удаляли.

Для установления минералогического состава почв предварительно все глинистые фракции с целью стандартизации были насыщены Mg2+ (MgCl 2 1M) и затем промыты до полного удаления избытка MgCl 2 . Исследование проведено с использованием рентгеновского дифрактометра фирмы Rigaku SmartLab. Ориентированные препараты получены путем седиментации фракции на покровные стекла размером 20 х 20 мм. Режим сьемки образцов: излучение CuKά, напряжение на трубке 40 kV, сила тока 50 mA, скорость сканирования 4°/мин, в угловом диапазоне от 2 до 34°2 θ .

Y, м

Ю

10 20 30 40 50 60 70 80 90

С

Х, м

Рис. 2. Микрорельеф участка лимана с “блюдцеобразными” западинами.

Высота относительная, выражена в сантиметрах. Сечение через 5 см. Съемка 2022 г. Составил Варламов Е.Б., Колесников А.В. при консультации Н.Б. Хитрова.

Fig. 2. Microrelief of a section of the liman with bolsoms depressions, with references to the laying of sections. Height is relative, expressed in centimeters. Cross section in 5 cm. Survey was conducted in 2022. Compiled by E.B. Varlamov and A.V. Kolesnikov with the advice of N.B. Khitrov.

Образцы глинистых и кластогенных минералов фракций для снижения возможной неоднородности распределения препарата на стеклянной подложке сняты при вращении по плоскости со скоростью 30 об/мин. Дополнительно образцы фракции <1 мкм для диагностики особенности лабильных минералов смектитовой фазы сняты после 48 ч сольватации этиленгликолем и прокаливания при 550 °С в течение 2 ч. Диагностика минералов проведена по следующим методическим разработкам (Рентгеновские методы…, 1965; Соколова и др., 2005) с привлечением базы данных JCPDS. Итоговые расчеты производились с применением программного обеспечения Дифрактометр-Авто, версия 2014, разработчик ООО “Ирис”. Соотношения базальных (пиковых) интенсивностей по

Biscaye (1964, 1965) между набухающей фазой и иллитом (Sw : I), каолинитом и хлоритом (Kln : Chl) рассчитывали из максимальных интенсивностей набухающих глинистых минералов, иллита, каолинита и хлорита, которые были определены как высота пиков без коррекции базовой линии в области отражения d (001) рентгенограммы из воздушно-сухих образцов (5-8 ° 2 0 для фаз набухания, 8.5-9 ° 2 0 для иллита и 12-13 ° ; 25-26 ° 2 0 для каолинита и хлорита 18-19 ° ; 25-26 ° 2 0 ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гранулометрический состав почв представлен в таблице 1. По содержанию илистой фракции профиль изученной солоди (разр. С-22) резко дифференцирован на три части: верхнюю (гор. {EL + ELrz }, ELq ) с небольшим количеством илистых частиц (14%), среднюю (гор. ВТ1, ВТ2), обогащенную тонкими частицами (35%) и нижнюю (гор. Сса) с немного более низким их содержанием (29%). Дифференциация почвенного профиля (разр. Лос-22) повторяет элювиально-иллювиальную схему распределения частиц с размерностью <1 мкм, однако контрастность их распределения в профиле менее выражена.

Изменения в содержании частиц <1 мкм в генетически различных горизонтах, предположительно, связаны с резкой изменчивостью условий почвообразования по профилю, в результате наиболее дисперсные и, следовательно, более подвижные минеральные частички вымываются или трансформируются в верхней части профиля и переносятся в среднею часть, где фиксируется их накопление. Таким образом, в верхней части обеих почв резко очерчивается элювиальный слой, охватывающий совокупность морфологических горизонтов - осолоделый и осолоделый гумусовый. Эти горизонты обеднены частицами <1 мкм и соответственно относительно обогащены фракциями крупнее >1 мкм, в особенности пылеватыми фракциями с размерностью 1-5 мкм. Под осолоделой частью разной мощности сравниваемых почв отчетливо диагностируются растянутые текстурные горизонты 26 – 70 см в разр. С-22 и 10-33 см в разр. Лос-22, обогащенные по сравнению с породой илистыми частицами. В профилях установлены горизон- ты BCAca в разр. С-22 и 2Bsn,g в разр. Лос-22 (табл. 1) с более низким содержанием в них пылеватых фракций, что может быть связано с особенностями осадконакопления.

Таблица 1. Содержание гранулометрических фракций в солоди и в лугово-каштановой осолоделой почве, %

Table 1. The granulometric composition of the fractions (Gorbunov method) from soil samples of sections С-22, Лос-22, %

|

Гентический горизонт |

Глубина, см |

% фракций |

Потеря от HCl |

|||

|

<1 мкм |

1–5 мкм |

5–10 мкм |

>10 мкм |

|||

|

Разрез С-22 |

||||||

|

EL + ELrz |

0–17 |

18.1 |

8.3 |

9.8 |

63.8 |

0 |

|

ELq |

17–26 |

14.5 |

6.5 |

10.6 |

68.4 |

0 |

|

BT1q |

26–54 |

35.9 |

10.4 |

5.9 |

47.9 |

1.5 |

|

BT2 |

54–70 |

30.1 |

11.4 |

9.6 |

49.0 |

1.6 |

|

BCAnc,mc |

70–90 |

33.7 |

10.4 |

7.8 |

48.1 |

3.0 |

|

BCAca |

91–113 |

34.3 |

6.1 |

4.9 |

54.7 |

20.2 |

|

Cca,cs |

125–130 |

29.2 |

10.6 |

8.1 |

52.1 |

18.4 |

|

Разрез Лос-22 |

||||||

|

Wel |

0–5 |

29.9 |

11.0 |

10.4 |

48.7 |

0 |

|

Bsn |

5–10 |

40.8 |

10.7 |

6.2 |

42.3 |

0 |

|

Bsn,g |

10–30(33) |

32.6 |

10.7 |

7.2 |

49.5 |

3.4 |

|

2Bsn,g |

30(33)– 60(64) |

19.5 |

5.2 |

4.9 |

70.4 |

6.5 |

|

3BCAmc,sn,g |

60(64)– 90(97) |

21.9 |

11.8 |

7.2 |

59.1 |

13.4 |

|

3BCAmc,g |

90(97)– 120 |

24.0 |

10.8 |

11.1 |

54.1 |

17.3 |

|

3Cca,cs |

>120 |

22.0 |

11.6 |

11.4 |

55.0 |

18.3 |

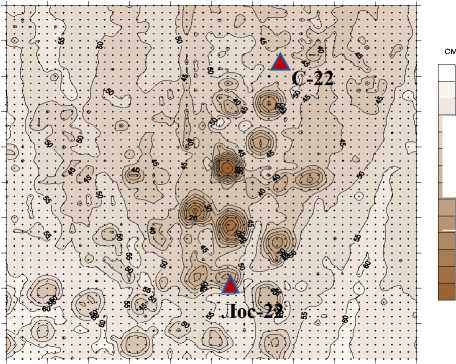

Таблица 2. Химический состав грунтовых вод из скважин солоди и лугово-каштановой осолоделой почвы, ммоль(экв)/л

Table 2. Chemical composition of groundwater from borings of solod and meadow-chestnut solod soil, mmol(eq)/L

Таким образом, для профилей описываемых почв в разр. С-22 более выражена дифференциация распределения илистых частиц. Что касается почвы разр. Лос-22, то подобная дифференциация профиля с глинистыми кутанами на гранях структурных отдельностей на глубине залегания иллювиального горизонта свидетельствует, по-видимому, о наличии в почвенном растворе катионов, обуславливающих высокую степень диспергации почвенной массы. Основанием для этого нам послужили результаты анализа грунтовых вод (табл. 2). УГВ под разрезами С-22 и Лос-22 (на 02.10.2022) вскрыт на 4.81 м и 4.92 м соответственно. Грунтовые воды слабоминерализованные: под разр. С-22 – гидрокарбо-натно-сульфатно-хлоридные кальциево-магнезиальные, и гидро-карбонатно-хлоридно-сульфатные кальциево-натриевые под разр. Лос-22. Согласно результатам химического анализа грунтовых вод содержание катиона Na+ соответствует 0.81 и 11.1 ммоль(экв)/л при общей минерализации 1.513 и 1.365 г/л соответственно в разр. С-22 и Лос-22. Различия в засоленности и химическом составе грунтовой воды объясняются пополнением пресными водами за счет весеннего талого стока (Роде и др., 1961).

Минералогический состав глинистых и кластогенных минералов почвообразующих пород обеих почв поликомпонентный, при этом отмечаем однотипность качественного и количественного состава ансамбля глинистых и кластогенных минералов. Илистая фракция представлена иллитом, смектитом, каолинитом и хлоритом. Кроме дискретных фаз в составе илистой фракции встречаются смешанослойные структуры иллит-смектита с различным соотношением лабильных слоев смектита и жестких слоев иллита с единичным переслаиванием хлорита (табл. 3). Кластогенные минералы представлены кварцем, слюдами, полевыми шпатами двух видов – калиевым полевым шпатом (КПШ) и плагиоклазом, хлоритом и следами каолинита. В профилях почв вышеуказанные минералы имеют различное соотношение.

Преобладающими компонентами, на долю которых приходится около 80% в составе глинистых минералов профилей обеих почв, является иллит и смектитовая фаза (СМ). СМ фаза представляет собой смешанослойное образование с хаотичной сегрегацией слоев смектита и иллита. Долевое соотношение иллита и смектита в зависимости от генетического горизонта имеет различное соотношение. Иллит представлен три-диоктаэдрической разновидностью. Эти минералы сопровождаются каолинитом несовершенного типа и магнезиально-железистым хлоритом. Качественный состав кластогенных минералов для обеих почв также однотипный и представлен кварцем, слюдами диоктаэдрического типа, полевыми шпатами двух видов – калиевым полевым шпатом (КПШ) и плагиоклазом, хлоритом и незначительным количеством каолинита. Соотношение вышеуказанных глинистых и кластогенных минералов почв значительно меняется в зависимости от генетических горизонтов в разрезах.

Профильный состав глинистых минералов солоди . Основным компонентом илистой фракции горизонтов EL+ELrz, ELq (образец с глубины 0–26 см) является ди-триоктаэдрический иллит, смектитовая фаза (СМ) в сопровождении каолинита и незначительного количества хлорита.

Таблица 3 . Соотношение основных минералов фракции < 1 мкм из образцов почв, разр. С-22, Лос-22, %

Table 3. The ratio of the main mineral phases of the fraction <1 µm from soil samples С-22, Лос-22, %

|

Генетический горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракции <1 мкм, % |

I 1.0 I 0.5 |

Фракция <1 мкм |

Почва в целом, % |

||||||

|

СМ |

И |

Х |

К |

СМ |

И |

Х |

К |

||||

|

Разрез С-22 |

|||||||||||

|

EL+ELrz |

0–17 |

18.1 |

4.5 |

14 |

65 |

2 |

18 |

2.5 |

11.8 |

0.4 |

3.3 |

|

ELq |

17–26 |

14.5 |

5.0 |

15 |

63 |

2 |

21 |

2.1 |

9.1 |

0.2 |

3.0 |

|

BT1q |

26–54 |

35.9 |

4.3 |

34 |

49 |

4 |

13 |

12.2 |

17.6 |

1.4 |

4.7 |

|

BT2 |

54–70 |

30.1 |

3.8 |

36 |

44 |

5 |

14 |

10.9 |

13.4 |

1.6 |

4.2 |

|

BCAnc,mc |

70–90 |

33.7 |

3.5 |

44 |

39 |

5 |

12 |

14.8 |

13.2 |

1.7 |

4.0 |

|

BCAca |

91–113 |

34.3 |

3.1 |

41 |

36 |

6 |

17 |

14.1 |

12.2 |

2.2 |

5.8 |

|

Cca,cs |

125–130 |

29.2 |

3.0 |

47 |

33 |

7 |

14 |

13.6 |

9.6 |

2.0 |

4.0 |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Генетический горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракции <1 мкм, % |

I 1.0 I 0.5 |

Фракция <1 мкм |

Почва в целом, % |

||||||

|

СМ |

И |

Х |

К |

СМ |

И |

Х |

К |

||||

|

Разрез Лос-22 |

|||||||||||

|

Wel |

0–5 |

29.9 |

4.2 |

28 |

52 |

5 |

15 |

8.4 |

15.5 |

1.4 |

4.6 |

|

Bsn |

5–10 |

40.8 |

4.5 |

40 |

43 |

3 |

14 |

16.3 |

17.6 |

1.2 |

5.7 |

|

Bsn,g |

10–30(33) |

32.6 |

3.6 |

41 |

40 |

5 |

14 |

13.3 |

13.2 |

1.5 |

4.6 |

|

2Bsn,g |

30(33)–60 |

19.5 |

3.3 |

38 |

39 |

7 |

16 |

7.5 |

7.6 |

1.3 |

3.1 |

|

3BCAmc,sn,g |

60–90(97) |

21.9 |

3.0 |

38 |

36 |

6 |

20 |

8.4 |

7.8 |

1.4 |

4.3 |

|

3BCAmc,g |

90(97)–120 |

24.0 |

2.5 |

49 |

29 |

6 |

15 |

11.7 |

7.1 |

1.6 |

3.7 |

|

3Cca,cs |

>120 |

22.0 |

3.1 |

47 |

33 |

5 |

15 |

10.3 |

7.4 |

1.1 |

3.3 |

Примечание. СМ – смешаннослойные минералы; И – иллит; Х – хлорит; К – каолинит. I 1.0нм /I 0.5нм соотношение интенсивности рефлексов первого и второго порядка для иллита.

Note. СМ – mixed-layer minerals; И – illite; Х – chlorite; К – kaolinite. I 1.0нм /I 0.5нм – ratio of intensity of first and second order reflexes for illite.

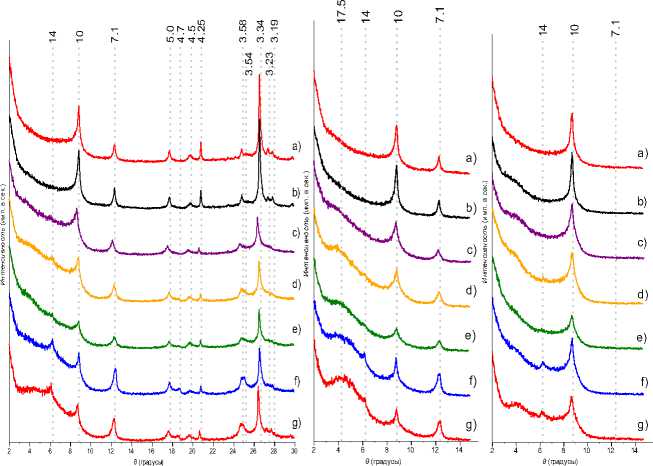

В СМ фиксируется незначительное количество индивидуального смектита по слабому рефлексу 0.86–0.84 нм сольватиро-ваного этиленгликолем препарата и смешанослойное неупорядоченное образование иллит-смектита с преобладающей (>>50%) сегрегацией иллитовых слоев (рис. 9). По широкому основанию основного базального рефлекса 0.71 нм диагностируется несовершенный каолинит. Хлорит по сильным отражениям всех базальных рефлексов диагностирован как магнезиально-железистый. По высокому общему рефлексу 0.44 нм фиксируется присутствие рентгеноаморфных веществ и минералов в основном триоктаэдри-ческого типа.

Состав минералов в текстурных горизонтах BT (образцы с глубины 26–70 см), выделяющихся максимальным количеством в профиле илистой фракции, меняется в сторону увеличения смектитовых слоев в СМ фазе, чего не отмечалось выше. Иллит триок-таэдрического типа сильно аморфизирован. Содержание тонкодисперсного кварца здесь минимально.

Илистый материал горизонта ВСА (образец с глубины 80– 90 см) схож с таковым в горизонтах BT, т. е. преобладает СМ фаза, представленная смешанослойными слюда-смектитовыми образованиями. По сравнению с вышележащими горизонтами здесь отмечено: 1) более низкое содержание триоктаэдрического иллита, каолинита, хлорита; 2) примесь тонкодисперсного кварца незначительна, но 3) значительно увеличивается содержание хлорита.

В горизонте BCА (образец с глубины 91–113 см) состав минеральных компонентов и их соотношение идентичны таковым текстурной части профиля. Можно отметить продолжающийся тренд на увеличение 0.72 нм фазы за счет каолинита и хлорита. Фиксируется незначительное количество рентгеноаморфной фазы в расчете на фракцию. Количественные отличия выявляются при перерасчете содержания минеральных фаз на почвы в целом, что связывается с ранее отмеченными отличиями от выше- и нижележащих горизонтов по наименьшему в профиле содержанию пылеватых и мелкопесчаных фракций.

В гор. Сса,cs (глубины 125–130 см) состав компонентов слоистых силикатов и их соотношение идентичны материалу с глубины 91–113 см. Но этот горизонт отличается от гор. BCА более высоким содержанием пылеватых фракций.

Таким образом, формирование профиля солоди происходило в пределах однородного субстрата по распределению минеральных фаз. Основным компонентом илистой фракции является иллит и СМ фаза. Последняя в верхних горизонтах EL+ELrz представлена индивидуальным смектитом и смешанослойным иллит-смектитом, ниже по профилю в текстурных горизонтах этот компонент представлен смешанослойными образованиями с сегрегацией слоев смектитового типа. Иллиты по всему профилю, за исключением нижних горизонтов, представлены преимущественно триоктаэдрическим типом, т. е. наиболее легко выветривающимися компонентами, способными быстро метаморфизироваться и гидратироваться за счет вакансий потери из кристаллической решетки железа и магния. В нижних горизонтах увеличивается доля диоктаэдрических форм иллита. Процессы осолодения привели к разрушению минералов СМ фазы и относительному накоплению тонкодисперсного кварца в иле. В осолоделых горизонтах солоди активно разрушается хлорит и относительно накапливается каолинит.

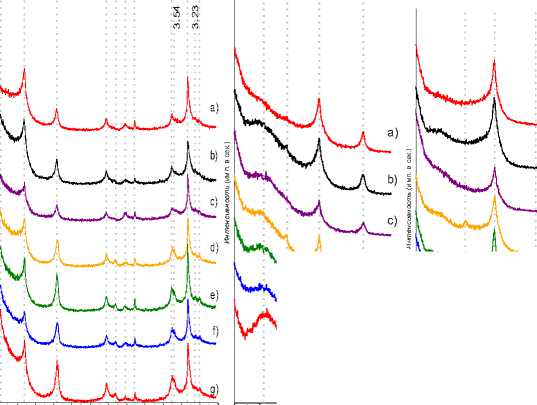

Профильный состав глинистых минералов луговокаштановой осолоделой почвы (разр. Лос-22) представлен следующими минералами (по мере уменьшения их содержания): иллитом, СМ фазой, состоящей из иллит-смектита с различной сегрегацией иллитовых и смектитовых слоев, каолинитом и хлоритом (табл. 3). Перечисленные минералы так же, как и в разр. С-22, неравномерно распределены по профилю почвы. Наиболее заметные изменения минералогического состава отмечаются в верхних 60 (64) см (гор. Wel, Bsn, Bsn,g). Содержание СМ фазы минимально в поверхностном гор. Wel 0–5 см, а максимальное наблюдается в иллювиальных горизонтах до глубины 60 (64) см. СМ фаза в данной части почвенного профиля представлена смешанослойным минералом иллит-смектитового типа с заметным преобладанием (>>50%) слоев иллита. В гор. Bg,sn-2Bsn,g 5–60 (64) см фиксируется максимальное содержание смектитового компонента в сме-шанослойном образовании, у которого количество слоев иллита равно или незначительно преобладает (≥50%) над смектитом. В нижележащих горизонтах соотношение иллита к смектиту сохраняется, но в перерасчете на почву в целом их количество уменьшается почти в два раза (табл. 2), а в составе смешанослойного образования фиксируются слои хлорита, доля которых незначительно увеличивается вглубь профиля (рис. 10). По широким базальным рефлексам малоугловой области с поверхности фиксируется супердисперсное состояние СМ фазы, распространяющееся до глубины 90 (97) см. Горизонт 3BCAmc,sn,g (образец с глубины 60–90 (97) см) выделяется от выше- и нижележащих горизонтов при однотипном качественном и количественном составе минералов только при расчете минералов на почву в целом. Это связано с более высоким содержанием частиц >10 мкм в этом горизонте, что ранее уже отмечалось. Горизонт 3BCAmc,g (образец с глубины 90 (97)–120 см) имеет однотипный минералогический состав минералов с ранее описанным горизонтом. В горизонте 3Cса,cs (образец с глубины >120 см) состав минеральных компонентов и их соотношение идентичны таковым иллювиальной части профиля. Отмечаем устойчивый тренд на увеличение 0.72 нм фазы за счет хлорита и в меньшей мере каолинита от поверхности с глубиной. Рентгеноаморфная фаза менее выражена, при этом основные базальные рефлексы глинистых минералов приобретают островершинность, что свидетельствует о возрастании упорядоченности кристаллической структуры минералов. Стоит обратить внимание на особенность гор. 3BCAmc,g (образец с глубины 60–90 (97) см), имеющего отличие от ниже- и вышележащих гороизнтов при перерасчете на почву в целом. Данная особенность нами связывается с литологическим фактором.

Кластогенные минералы представлены фракциями >1 мкм куда входят тонкая (1–5 мкм), средняя (5–10 мкм) пыль и более крупные (>10 мкм) фракции.

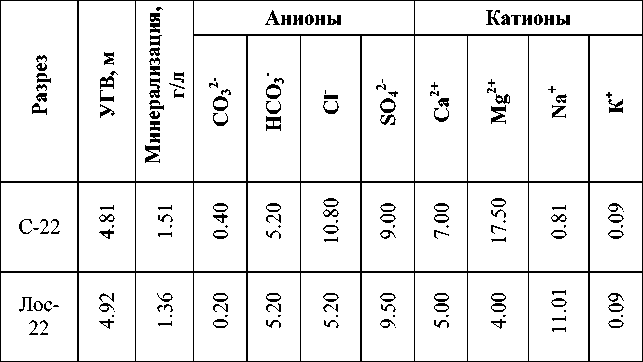

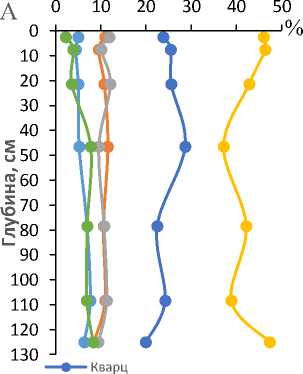

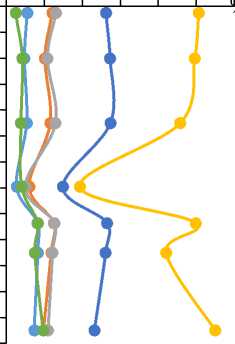

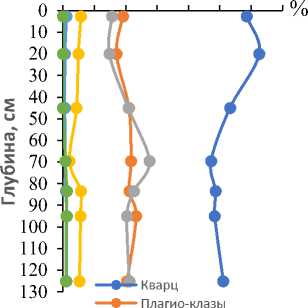

Профили исследованных почв имеют приблизительно равномерное распределение содержания фракции тонкой пыли (1– 5 мкм), за исключением глубины 91–113 см в разр. С-22 и 60–90 (97) см в разр. Лос-22. Также из отличий следует указать более низкое содержание этой фракции в верхних горизонтах разр. С-22 до глубины 26 см (рис. 3, 4).

А

U 50

? 60

vo 70

5 80

В

0 10 20 30 40 50

%

012345 0 %

e Кварц

• Плагио-клазы

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

• Каолинит

• Кварц

• Плагио-клазы

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

• Каолинит

Рис. 3. Содержание минералов фракции 1–5 мкм в профиле почвы разр. С-22. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 3. The content of minerals fraction 1–5 µm in the soil profile section C-22. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

Минералогический состав фракци (1–5 мкм) в обоих разрезах одинаковый. Он представлен слюдами (39–47%) диоктаэдрического типа (мусковит), кварцем (20–33%), КПШ (8– 12%), плагиоклазами (8–11%), каолинитом несовершенного и совершенного типа (2–8%) и хлоритом (2–7%). В качестве тенденций профильного распределения каолинита и хлорита можно отметить в 2–3 раза более низкое их содержание в верхних горизонтах по сравнению со срединными и нижними в обоих разрезах. Очевидно, это произошло за счет механической дезинтеграции зерен этих минералов и их перехода и илистую фракцию.

е Плагио-клазы

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

В

U 50

? 60

vo 70

5 80

• Кварц

• Плагио-клазы

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

Рис. 4. Содержание минералов фракции 1–5 мкм в профиле почвы разр. Лос-22. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 4. The content of minerals fraction 1–5 µm in the soil profile p. Los-22.

A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

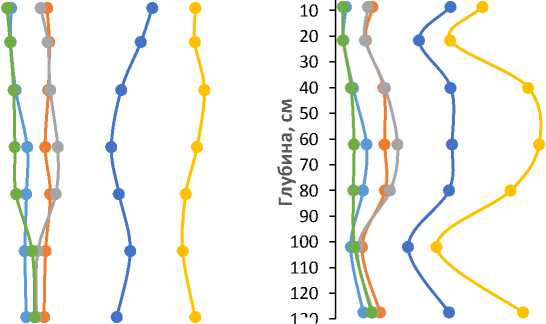

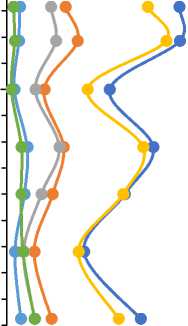

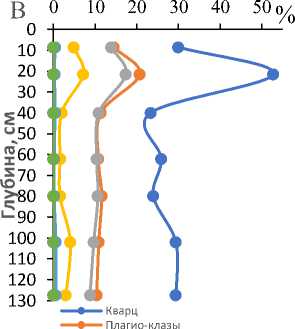

Фракция средней пыли (5–10 мкм) относительно накапливается только в верхних элювиальных горизонтах обеих почв. Глубже ее содержание с небольшой вариабельностью можно считать равномерным. Фракция представлена теми же минералами, как и тонкая пыль, но в ней меняется соотношение их содержания (рис. 5, 6). Уменьшается доля слюд (29–36%) и возрастает доля кварца (31–40%). Количество полевых шпатов практически не меняется и составляет для КПШ (8–10%), а плагиоклаза (12–15%), значительно уменьшается содержание хлорита (3–6%) и фиксируются следы каолинита. В распределении минералов по профилям почв проявляются однотипные тенденции в накоплении с поверхности кварца, в меньшей мере полевых шпатов и слюд, а содержание хлорита имеет противоположную направленность – его содержание увеличивается вглубь профиля.

А 0 10 20 30 40

-1 %

В 0

5 %

130 -I • • °

130 • Кварц

• Плагио-клазы

га

ю

130 • Кварц

• Плагио-клазы

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

-

• Калиевые полевые шпаты

-

• Слюды

-

• Хлорит

Рис. 5. Содержание минералов фракции средней пыли (5–10 мкм) в профиле почвы разр. С-22. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 5. The content of minerals in the fraction of medium dust (5–10 µm) in soil profile of section C-22. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

Фракция крупнее 10 мкм состоит из тех же минералов, исключая каолинит. Тенденции увеличения содержания устойчивых к выветриванию минералов проявляются наиболее выражено (рис. 7, 8). В ней доминирующим минералом становится кварц (48–63%), увеличивается содержание калиевых полевых шпатов (17–22%), значительно уменьшается содержание слюд (5–6%) и хлорита (1–2%).

Таким образом, тенденции накопления более устойчивых к выветриванию минералов к поверхности во всех фракциях выражены сильнее у солоди по сравнению с лугово-каштановой осолоделой почвой. Расчеты на почву в целом показали, что тенденции содержания минералов сохраняются. Различия по минералогиче- скому составу одинаково выразительны между элювиальноосолоделыми и текстурными горизонтами, несмотря на их разную мощность в сравниваемых почвах, что может быть связано с историей развития почв.

А 0 10 20 30 40

^^^^ Кварц

%

В 01234

^^^^ Плагио-клазы

Кварц

%

^^^^ Калиевые полевые шпаты

^^^^ Слюды

^^^^ Хлорит

^^^^ Каолинит

^^^^ Плагио-клазы

^^^^ Калиевые полевые шпаты

^^^^ Слюды

^^^^ Хлорит

^^^^ Каолинит

Рис. 6. Содержание минералов фракции средней пыли (5–10 мкм) в профиле почвы разр. Лос-22. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 6. The content of minerals in the fraction of medium dust (5–10 µm) in the soil profile section Лос-22. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

В профилях почв имеются признаки стадийности их развития. К их числу можно отнести наличие супердисперсности СМ фазы и отчетливой текстурной дифференциации обоих разрезов. Отсутствие кутанных образований на агрегатах текстурного горизонта разр. С-22, повышенное содержание в осолоделом горизонте каолинита и высокое иллита свидетельствуют, что солодь в своем развитии не проходила солонцовой стадии (Базилевич, 1965; Кур ганова, 1986) .

А 0 10 20 30 40 50

20 '

100 ■

130 *

130 Кварц

• Плагио-клазы

-

• Калиевые полевые шпаты

-

• Слюды

-

• Хлорит

6 %0

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

Рис. 7. Содержание минералов фракции >10 мкм в профиле почвы разр. С-22. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 7 . The content of minerals in the fraction >10 µm in the soil profile of section p. C-22. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

Супердисперстность, по-видимому, связана с периодическим воздействием на почвенный профиль слабоминерализованных грунтовых вод, содержащих соду, о чем косвенно свидетельствует состав грунтовой воды из скважины под солодью. Предположительно, формирование современного профиля солоди связано с гидроморфным этапом ее развития в прошлом, следствием которого явилось возникновение на некоторой глубине практически водонепроницаемого текстурного горизонта. Другими словами, это указывает на то, что в разр. С-22 миграция веществ происходит преимущественно в виде молекулярно-растворимых соединений различной природы (органо-минеральных и др.), а в почве разр. Лос-22 преимущественно в виде сильно пептизированных коллоидных фракций почвы.

А 0 10 20 30 40 50 60 70

• Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

В 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

40%

Кварц

• Плагио-клазы

Калиевые полевые шпаты

• Слюды

• Хлорит

Рис. 8. Содержание минералов фракции >10 мкм в профиле почвы разр. Лос-22. А – расчет на фракцию, В – расчет на почву в целом, %.

Fig. 8. The content of minerals in fraction >10 µm in the soil profile of section Лос-22. Лос-22. A – calculated for fraction, B – calculated for the soil as a whole, %.

Таким образом, признаки супердисперсности СМ фазы не связаны с однотипной стадией начального почвообразования этих почв. Сходство проявляется в отчетливой нарастающей текстурной дифференциации профилей и в обеднении илистой фракции элювиальных горизонтов минералами смектитовой фазы от лугово-каштановой почвы к солоди. К особенностям почвообразования на территории исследования следует отнести поведение двух основных глинистых минералов – иллита и СМ фазы, а среди кластогенных – кварца, слюды и КПШ. Основная масса глинистых минералов в почвах наследуется от почвообразующего материала, содержащего значительное количество высокозарядного смектита и иллита (слюдистого). Объяснение накопления иллита и слюдистого материала в профилях почв может идти двояким путем. Первый, наиболее важный путь, связан с иллитизацией высокозарядного смектитового компонента, второй – с процессом разру- шения и физического дробления крупнообломочных слюд пылеватых и песчаных фракций. При этом последний фактор может быть главным в случае отсутствия в профиле СМ фазы.

1 2 3

Рис. 9. Рентгендифрактограммы фракции менее 1 мкм. Разр. С-22: а) гор. EL+ELrz 0–17 см; b) гор. ELq 17–26 см; c) гор. BT1q 26–54 см; d) гор. B2 54–70 см; e) гор. BCAnc,mc 70–90 см; f) гор. BCAca 91–113 см; g) гор. Cca,cs 91–113 см. Межплоскостные расстояния в ангстремах (Å); 1 – воздушно-сухое состояние образца; 2 – после сольватации этиленгликолем; 3 – после прокаливания при 550 °С в течение 2 ч.

Fig. 9. X-ray diffraction of the fraction <1 µm. Section С-22: а) hor. EL+ELrz 0–17 cm; b) hor. ELq 17–26 cm; c) hor. BT1q 26–54 cm; d) hor. B2 54–70 cm; e) hor. BCAnc,mc 70–90 cm; f) hor. BCAca 91–113 cm; g) hor. Cca,cs 91–113 cm. Interplanar distances in Angstrem (Å); 1 – air-dry sample; 2 – after solvation with ethylene glycol; 3 – after 550 °C for 2 h.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

4 6 8 10 12 14

4 6 8 10 12 14

θ (градусы)

θ (градусы)

θ (градусы)

1 2 3

Рис. 10. Рентгендифрактограммы фракции менее 1 мкм. Разр. Лос-22: а) гор. Wel 0–5 см; b) гор. Bsn 5–10 см; c) гор.Bsn,g 10–30 (33) см; d) гор. 2Bsn,g 30 (33)–60 см; e) гор. 3BCAmc,sn,g 60–90 (97) см; f) гор. 3BCAmc,g 90 (97)–120 см; g) гор. 3Cca,cs >120 см. Межплоскостные расстояния в ангстремах (Å); 1 – воздушно-сухое состояние образца; 2 – после сольватации этиленгликолем; 3 – после прокаливания при 550 °С в течение 2 ч.

Fig. 10. X-ray diffraction of the fraction <1 µm. Section Лос-22: a) hor. Wel 0–5 cm; b) hor. Bsn 5–10 cm; c) hor. Bsn,g 10–30 (33) cm; d) hor. 2Bsn,g 30 (33)–60 cm; e) 3BCAmc,sn,g 60–90 (97) cm; f) hor. BCAmc,g 90 (97)–120 cm; f) hor. Cca,cs >120cm. Interplanar distances in Angstrem (Å); 1 – air-dry sample; 2 – after solvation with ethylene glycol; 3 – after 550 °C for 2 h.

Причины снижения количества лабильных минералов в верхних горизонтах в исследованных почвах существенно различаются. У солоди это может быть результатом интенсивной илли-тизации в результате аградационной трансформации смектитового компонента, разрушения хлорита и физического дробления слюдистых минералов пылеватых фракций. В разр. Лос-22 это связано с менее интенсивными процессами разрушения и преобразования СМ фазы, их накоплением за счет меньшей обводненности, то есть с менее интенсивными процессами, о чем свидетельствует более высокое содержание хлоритов в пределах всего профиля. На данную особенность профильного распределения смектитового компонента ранее указывалось Н.П. Чижиковой на сопряженных почвах Барабинской низменности Западной Сибири (Чижикова и др., 2016). Уменьшение количества хлорита в илистой фракции элювиальных горизонтов, по сравнению с нижележащими и почвообразующей породой, объясняется их разрушением (Талызина и др., 1994). Морфологически это подтверждается наличием выраженных кутан в разр. Лос-22 и их отсутствием в разр. С-22, а также распределением каолинита. Данные факты могут объясняться процессом лессиважа в лугово-каштановой осолоделой почве и отсутствием признаков лессиважа у солоди.

Профильная дифференциация кластогенных минералов: кварца, полевых шпатов и слюд, – составляет основу пылеватопесчаных фракций, поэтому оценка их профильного распределения значима для исследованных почв. Количественное распределение наиболее устойчивого к выветриванию минерала – кварца – показывает его вовлечение в активный почвообразовательный процесс. Распределение кварца с выраженным накоплением в осолоделых и текстурных горизонтах свидетельтсвует о преобразовании минералов, особенно в разр. С-22. Здесь его содержание существенно выше по сравнению с разр. Лос-22. Распределение полевых шпатов в этих почвах различно. Наиболее контрастное распределение этих минералов выражено в разр. С-22, в свою очередь, между разрезами характер распределения плагиоклаза меняется быстрее, чем КПШ. Наиболее существенно изменяется картина в верхних частях профилей, свидетельствуя об активности протекающих здесь процесов в общем. Ориентируясь на содержание кварца в профилях почв как наиболее устойчивого к выветриванию минерала, мы, исходя из количественного содержания других минералов, пришли к выводу, что больше реагирует на кон-трастый щелочной и нейтральный фон почв хлорит и плагиокла- зы, в меньшей мере – КПШ и слюды. Возвращаясь к выявленной специфике состава глинистых минералов, особенно СМ фазы и иллита, в профилях изученных почв, можно сделать вывод о том, что она (специфика) отражает процессы перераспределения этих минералов не только в пределах почвенного профиля разр. С-22 и Лос-22, но и в данном геохимическом ландшафте. Интенсивность процессов выветривания между этими сопряженными почвами, по нашему мнению, обусловлена значимым воздействием на профиль солоди атмосферных осадков, которые в этой почве задерживаются на более длительное время, по сравнению с лугово-каштановой почвой, из-за расположения ее в относительно более низкой точке лимана.

Все эти факты приводят к незначительному использованию этих почв в сельском хозяйстве, однако постоянное их участие в комплексах с другими почвами, а также сочетание осолодения с другими почвообразовательными процессами ставит весьма остро вопрос о правильном их освоении. Таким образом, сегрегационный тип разрушения минералов, их гидролиз и трансформационное преобразование слоистых силикатов, суспензионный перенос и диспергация создают специфическую картину минералов в каждом генетическом горизонте. Изменения происходят до тех пор, пока есть материал, унаследованный от почвообразующей породы, способный трансформироваться. При его исчезновении происходит процесс диспергации песчано-пылеватых фракций, которые являются источником минералов другого качества. Это, в свою очередь, приведет к формированию генетических горизонтов с другим составом минералов. По наблюдению последних 15–20 лет сократилось время полного затопления лимана (Лебедева и др., 2022) , поэтому гидроморфные условия в почвах стали более короткими, а аэробные – увеличились по времени.

В заключение следует отметить любопытное явление, в равной мере распространяющееся на обе почвы, – их объединяет порода одного и того же происхождения. Данные почвообразующие породы оказались в равной степени чрезвычайно богаты слюдистыми минералами и КПШ. Такое богатство слюдой, КПШ и иллитом обеспечивает данные почвы высоким содержанием доступного и обменного калия. Причем главная роль среди перечислен- ных минералов принадлежит тем минералам, в основе которых лежит слюдистое начало, а именно слюды и иллит-смектит. Отличительная особенность этих минералов заключается в том, что они имеют пластинчатую форму. Вполне вероятно, что именно такая форма облегчила миграцию минералов слюдистой природы в осадочном материале.

ВЫВОДЫ

-

1. Почвы лимана в зависимости от их расположения по элементам микрорельефа различаются по мощности осолоделого горизонта, по выраженности глинистых кутан, по глубине выщело-ченности от карбонатов.

-

2. В сопоставимых по генезису горизонтах почв, но при разной их мощности минералогические показатели по содержанию кварца, слюды, полевых шпатов и иллита близки.

-

3. Основные отличия между солодью и лугово-каштановой осолоделой почвой в отношении состава и распределения минералов заключаются в следующем: 1) солодь имеет элювиальный по илу осолоделый горизонт (26 см), в то время как в луговокаштановой осолоделой почве его мощность в три раза меньше; 2) элювиальные горизонты солоди содержат небольшое количество минералов группы почвенных хлоритов, в то время как в луговокаштановой осолоделой почве их содержание в этих горизонтах в несколько раз выше, что свидетельствует о менее агрессивной среде по выветриванию минералов; 3) в осолоделых и текстурных горизонтах солодь имеет более высокое содержание иллитовых минералов, что не свойственно лугово-каштановой осолоделой почве. Это является результатом более интенсивного протекания не только процесса иллитизации при поступлении калия с талыми водами, но и физического дробления слюдистых минералов пылеватых фракций.

-

4. Супердисперсное состояние лабильных глинистых минералов солоди является признаком, связанным, по-видимому, с воздействием на профиль слабоминерализованных растворов поверхностных и грунтовых вод. В лугово-каштановой осолоделой почве супердисперсность минералов связана с современным солонцовым процессом.

Pochvoobrazovatel'nye process (Soil formation processes), Moscow: 2006, pp. 257–281.

Список литературы Особенности минералогического состава солоди и осолоделой лугово-каштановой почвы на примере лиманных западин Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН

- Абатуров Б.Д., Зубкова Л.В. Роль малых сусликов (Citellus pygmaeus Pall) в формировании западинного микрорельефа и почв в Северном Прикаспии // Почвоедение. 1972. № 5. С. 59-67.

- Алексеев В.Е. Минералогия почвообразования в степной и лесостепной зонах Молдовы. Диагностика, параметры, факторы, процессы. Кишинев, 1999. 241 с.

- Алексеева Т.В., Алексеев А.О., Демкин В.Д., Алексеева В.А., Соколовска З., Хайнс М., Калинин П.И. Физико-химические и минералогические признаки солонцового процесса в почвах нижнего Поволжья в позднем голоцене // Почвоведение. 2010. № 10. С. 1171-1189.

- Ахтырцев Б.П., Джегирис Б.Т. К вопросу об эволюции солодей // Почвоведение. 1959. № 6. С. 71-78.

- Базилевич Н.И. Геохимия поч содового засоления. М.: Наука, 1965. 350 с.

- Гедройц К.К. Осолодение почв. Вып. 44. М., 1926.

- Гоголев И.Н., Турсина Т.В. О генезизе и литологической неоднороднеости текстурно-дифференцированных почв // Почвовоедение. 1990. № 12. С. 85-93.

- Горбунов Н.И. Методика подготовки почв к минералогическим анализам // Методы минералогического и микроморфологического изучения почв. М.: Наука, 1971. С. 5-15.

- Доскач А.Г. Природное районирование Прикаспийской полупыстыни. М.: Наука, 1979. 142 с.

- Зайдельман Ф.Р. Процесс глееобразования и его роль в формировании почв. М., 1998.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Ковда В.А. Почвы Прикаспийской низменности (северо-западной части). М.: Изд-во АН СССР, 1950. 255 с.

- Корнблюм Э.А., Дементьева Т.Г., Зырин Н.Г., Бирина А.Т. Изменение глинистых минералов при образовании южного и слитого черноземов, лиманной солоди и солонца // Почвоведение. 1972. № 1. С. 67-85.

- Корнблюм Э.А., Деменьтьева Т.Г. Химико-минералогические особенности лиманных солодей пустынно-степного Завожья // Почвоведение. 1976. № 8. С. 107-121.

- Курганова И.Н. Лиманные солоди как компонент почвенного покрова в условиях полупыстыни (на примере Джаныбекского стационара АН СССР): Дисс. … к. б. н. М., 1986. 147 с.

- Лебедева М.П., Плотникова О.О., Чурилин Н.А., Романис Т.В., Шишков В.А. Влияние состава и свойств хвалынских отложенией на эволюцию почв Волго-Уральского междуречья (по результатам минералогических и микроморфологических исследований // Геоморфология. 2022. Вып. 22. Т. 53. № 5. С. 48-59.

- Мозесон Д.Л. Микрорельеф северо-западной части Прикаспийской низменности и его влияние на поверхностный сток // Труды института леса. 1955. Т. 25. Исследования Джаныбекского стационара. С. 55-65.

- Почвы комплекстной равнины Северного Прикаспия и их мелиоративная характеристика / Отв. ред. Е.Н. Иванова. М.: Наука, 1964. 292 с.

- Рентгеновские методы изучения и структура глинистых минералов / Под. ред. Брауна Г. М.: Мир, 1965. 599 с.

- Роде А.А., Польский М.Н. Почвы Джаныбекского стационара, их морфологическое строение, механический и химический состав физические свойства // Тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Т. 59. М., 1961.

- Роде А.А., Ярилова Е.А., Рашевская И.М. Генетические особенности профиля лиманной солоди / В кн.: Новое в теории оподзоливания и осолодения почв. М., 1964. С. 62-96.

- Соколова Т.А., Сиземская М.Л., Сапанов М.К., Толпешта И.И. Изменение содержания состава солей в почвах солонцового комплекса Джаныбекского стационара за последние 40-50 лет // Почвоведение. 2000. № 11. С. 1328-1339.

- Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Глинистые минералы в почвах. Тула, 2005. 336 с.

- Талызина И.В., Соколова Т.А., Кулакова Н.Ю., Сапанов М.К. Химико-минералогическая характеристика и некоторые параметры калийного состояния черноземовидной почвы и лиманной солоди // Почвоведение. 1994. № 9. С. 61-67.

- Турсина Т.В. Некоторые данные о процессах почвообразования в осолоделых почвах Алтайского края // Почвоведение. 1961. № 4. С. 56-67.

- Турсина Т.В. Процессы почвообразования в солонцово-осолоделых почвах // Почвообразовательные процессы. М., 2006. С. 257-281.

- Фридранд В.М. Светло-каштановые почвы // Почвы комплекстной равнины Северного прикаспия и их мелиоративная характеристика / Отв. ред. Е.Н. Иванова. М.: Наука, 1964. С. 22-59.

- Хитров Н.Б. Связь почв солонцового комплекса с микрорельефом // Почвовоедение. 2005. № 3. С. 271-284.

- Чижикова Н.П., Хитров Н.Б. Разнообразие глинистых минералов почв солонцовых комплексов юго-востока Западной Сибири // Почвоведение. 2016. № 12. С. 1506-1189.

- Biscaye P.E. Mineralogy and sedimentation of the deep-sea sediment fine fraction in the Atlantic Ocean // Geochem. Techn. Rept. 1964. Vol. 49. No. 9/10. P. 1281-1289.

- Biscaye R.E. Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent Seas and Oceans // Geological Soc. Am. Bull. 1965. Vol. 76. No. 7. P. 803-832.

- Cook H.E., Johnson P.D., Matti J.C., Zemmels I. Methods of sample preparation and X-ray diffraction data analysis, X-ray Mineralogy Laboratory, Deep Sea Drilling Project, University of California, Riverside // In: Init. Repts. Washington: U.S. Govt. Printing Office, 1975. P. 999-1007.