Особенности моделирования режимов возбуждения многоканальных случайных антенн

Автор: Заседателева Полина Сергеевна, Маслов Олег Николаевич, Рябушкин Аркадий Викторович, Щербакова Татьяна Андреевна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 1 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются способы возбуждения сосредоточенных и распределенных случайных антенн (СА и РСА). Представлены исходные данные, необходимые для исследования многоканальных СА и РСА методом статистического имитационного моделирования (СИМ) и проектирования систем защиты конфиденциальной информации (КИ).

Защита конфиденциальной информации, многоканальные случайные антенны, способы возбуждения, метод статистического имитационного моделирования, исходные данные

Короткий адрес: https://sciup.org/140191534

IDR: 140191534 | УДК: 621.396.677;

Текст научной статьи Особенности моделирования режимов возбуждения многоканальных случайных антенн

Анализ предметной области, проводимый при исследовании СА и РСА разных типов в рамках метода СИМ, требует определения исходных данных, обусловленных особенностями их возбуждения [1-3]. В настоящее время известны сведения такого рода, относящиеся к относительно немногим типовым СА, – представленные, например, в [1; 4]. Для проектирования систем защиты КИ этого недостаточно, поэтому дальнейшее изучение и моделирование режимов возбуждения СА и РСА, с учетом их конструктивных особенностей, представляется актуальным и важным – как для развития статистической теории антенн (СТА) [3], так и в практическом плане [2].

Опыт исследования СА и РСА показывает, что экспериментальное определение статистических характеристик, относящихся к режиму их возбуждения, является одним из наиболее «неблагодарных»: трудоемких и малоэффективных по результату этапов проведения СИМ. В [2-3] для облегчения ситуации было предложено использовать возможности современной теории вероятностей – в частности, связанные с построением универсальных и максимально общих финитных моделей на основе семейства одномерных устойчивых законов. Это решает проблему в принципе, но не позволяет, к сожалению, определить значения числовых параметров, относящиеся к конкретным моделям – в том числе обусловленные особенностями возбуждения СА и РСА. Поэтому и с данной точки зрения исследование характеристик сигналов, возбуждающих типовые СА и РСА, представляется объективной необходимостью.

Цель статьи – обсуждение экспериментальных результатов, полученных в настоящее время применительно к разным типам СА и РСА, а также демонстрация их практического применения в интересах предотвращения несанкционированного доступа (НСД) к КИ коммерческого назначения.

Возбуждение сосредоточенных СА

В таблице 1 представлены фрагменты описания предметной области СИМ для типовых сосредоточенных СА по данным [5], существенные для моделирования режима их возбуждения. Абсолютные уровни КИ-сигналов в телефонных аппаратах составляют 1 мкВ…1 мВ; в устройствах вызова, громкоговорителях и других устройствах (см. таблицу 1) они могут достигать 10…100 мВ, чего вполне достаточно для эффективного возбуждения СА и РСА непосредственным образом. В [4] представлены данные, относящиеся к возбуждению СА в виде портативной ЭВМ. Аналогичным образом [6-8] содержат информацию об уровнях сигналов, возникающих при формировании интермодуляционных (ИМ) каналов утечки КИ в малогабаритных радиоэлектронных средс- твах (РЭС) под воздействием узкополосных ква-зигармонических и широкополосных шумовых помех. В дополнение к этому рассмотрим здесь результаты, относящиеся к ИМ-каналам утечки КИ в мобильных сотовых терминалах (МСТ) стандарта третьего поколения UMTS (3G) и портативных радиостанциях (РСТ) Midland GXT 650.

Таблица 1. Фрагменты описания предметной области для типовых сосредоточенных С А [5]

|

Сосредоточенные СА |

Акустоэлектрические преобразователи КИ-сигнала |

Среда распространения КИ-сигнала |

Наиболее опасные режимы для НСД к КИ |

|

Телефонные аппараты |

Вызывные устройства; пьезопреобразователи; капсюли магнитоэлектрические; громкоговорители; усилители;трансформаторы |

Проводная сеть; зоны индукции от катушек и проводников; зоны излучения в эфир |

Ожидание вызова; самовозбуждение усилителей |

|

Сотовые телефонные аппараты |

Гетеродины; микрофоны и телефоны; кварцевые резонаторы; громкоговорители; усилители |

Радиоэфир |

Режим связи с базовой станцией; самовозбуждение усилителей; программный НСД |

|

Офисные АТС |

Блоки электропитания; усилители; преобразователи АЦП и ЦАП; кварцевые резонаторы |

Проводная сеть; сеть силового питания; зоны индукции; зоны излучения в эфир |

Рабочий режим; самовозбуждение усилителей; работа преобразователей АЦП и ЦАП |

|

Системы конференц-связи |

Микрофоны; громкоговорители; усилители |

Линии связи |

Рабочий режим; самовозбуждение усилителей |

|

Переговорные устройства |

Микрофоны; громкоговорители; усилители |

Линии связи; зоны излучения в эфир |

Ожидание вызова; самовозбуждение усилителей |

|

Диктофоны |

Генераторы подмагничивания; усилители |

Зоны излучения в эфир |

Режим записи-воспроизведения; самовозбуждение усилителей |

|

ЭВМ стационарные |

Блоки электропитания |

Силовая электросеть |

Рабочий режим |

|

ЭВМ портативные |

Кварцевые резонаторы |

Зоны излучения в эфир |

Работа в сети Internet |

|

Системы оповещения |

Громкоговорители; усилители |

Кабели сети оповещения |

Режим ожидания оповещения; самовозбуждение усилителей |

|

Системы видеонаблюдения |

Автогенераторы |

Зоны излучения в эфир |

Рабочий режим |

|

Системы охранной и пожарной сигнализации |

Датчики |

Линии связи с пультом |

Рабочий режим |

|

Брелки автосигнализации |

Автогенераторы; кварцевые резонаторы |

Зоны излучения в эфир |

Режим ожидания сигнала от автомобиля |

|

Радиоприемники; телевизоры |

Гетеродины; кварцевые резонаторы |

Зоны излучения в эфир |

Рабочий режим |

|

Холодильники; кондиционеры; сплит-системы; увлажнители воздуха; вентиляторы |

Электромоторы |

Силовая электросеть |

Включение в электросеть |

|

Аудио-и видеоплееры |

Усилители |

Зоны излучения в эфир |

Рабочий режим; самовозбуждение усилителей |

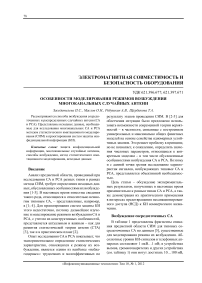

При использовании в качестве ИА пассивной логопериодической антенны ЛПА элемент НЭ на схеме рис. 1 отсутствует, при использовании активной антенны АИ5-0 – присутствует. Методика проведения измерений аналогична использованной при исследовании РЭС Bluetooth и МСТ 2G (GSM-телефоны Sony-Ericsson K610i и Motorola C550) [6-7].

Рис. 1. Установка для определения параметров ИМ каналов излучения в малогабаритных РЭС на базе универсального стенда для исследования СА

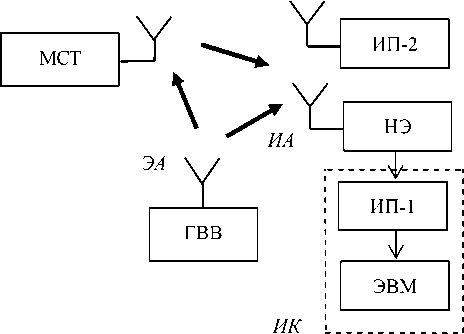

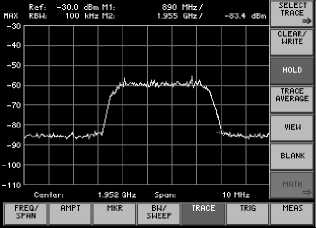

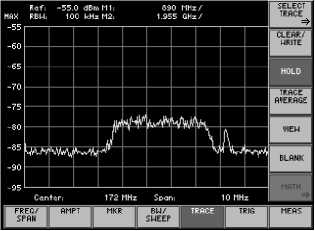

UMTS (3G) Sony-Ericsson K610i на частотах f с = 1,95…1,995 ГГц для расстояния r и = 0,3 м между МСТ и ИА при использовании пассивной ЛПА; на рис. 3 – для сигнала ИМ составляющей II порядка на расстоянии r в = 0,5 м между МСТ и ЭА при использовании ЛПА; на рис. 4 – для сигнала ИМ составляющей III порядка при АИ5-0.

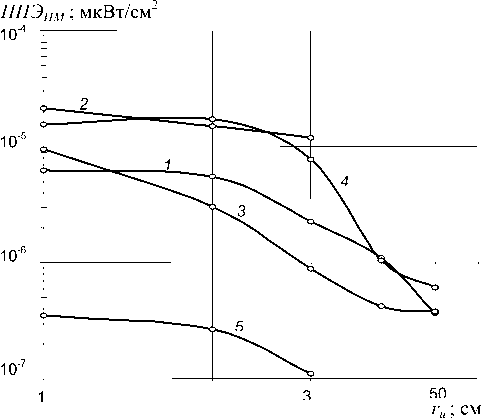

Графики на рис. 5-6 соответствуют зависимости от расстояния r и уровней ППЭ ИМ-II для ЛПА (кривая 1 ) и АИ5-0 (кр. 3 ); ППЭ ИМ-III для ЛПА (кр. 2 ) и АИ5-0 (кр. 4 ); ППЭ ИМ-IV для АИ5-0 (кр. 5 ) при r в = 0,5 м. На рис. 5 обращают на себя внимание уровни ППЭИМ-III (см. кривые 2 и 4 ), превышающие уровни ППЭ ИМ-II (см. кривые 1 и 3), чего не наблюдалось при исследовании других РЭС [6-7]. По-видимому, это объясняется повышенным ослаблением выходными фильтрами МСТ UMTS (3G) частот ИМ-составляющих II порядка (1,06...1,065 ГГц) по сравнению с частотами ИМ-составляющих III порядка (170...175 МГц).

По данным рис. 5, средние значения коэффициентов ИМ преобразования II порядка равны χ ИМ-II = 1,15^10-8 при ЛПА и 4,1^10-8 при АИ5-0; III порядка χ ИМ-III = 5,6^10-8 при ЛПА и 1,2^10-7 при АИ5-0; IV порядка χ ИМ-IV = 2,25^10-9 при АИ5-0. При замене пассивной ЛПА на активную АИ5-0 для МСТ UMTS (3G) имеет место рост средних значений χ ИМ-II в 3,6 раза (увеличение на 5,5 дБ) и χ ИМ-III в 2,1 раза (увеличение на 3,3 дБ).

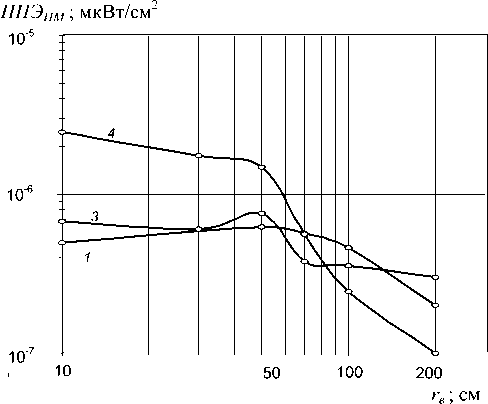

Графики на рис. 6 иллюстрируют зависимость уровней ППЭ ИМ-II ИМ-составляющих II порядка при ЛПА (кривая 1 ) и АИ5-0 (кр. 3 ), а также уровней ИМ-составляющей III порядка ППЭ ИМ-III при АИ5-0 (кр. 4 ) от расстояния r в , полученные при r и = 0,5 м и АИ5-0 (кр. 3). По данным рис. 6, средние значения коэффициентов ИМ-преобра-зований равны χ ИМ-II = 3,85^10-9 при ЛПА и χ ИМ-II = 5,6^10-9 при АИ5-0; χ ИМ-III = 1,3^10-8 при АИ5-0, достаточно хорошо соответствует данным рис. 5. При замене пассивной ЛПА на активную АИ5-0 здесь имеет место рост среднего значения χ ИМ-II в 1,45 раза (на 1,6 дБ).

Рис. 2. Спектрограмма для сигнала МСТ UMTS (3G) при ЛПА « -1,95... 1,955 ГГц; г„ = 0,3 м)

Рис. 3. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей II порядка МСТ UMTS (3G) при ЛПА и гв - 0,5 м

Рис. 4. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей III порядка МСТ UMTS (3G) при АИ5-0 и г6 - 0,5 м

Рис. 5. Графики зависимости ППЭим-п (кривые 1 и Зу, ППЭим-щ (кр. 2 и 4) и ППЭ11М.1У (5) при ЛПА (кр. 1 и 2) и АИ5-0 (кр. 3; 4 и 5) от расстояния г„ для МСТ UMTS (3G)

Рис. 6. Графики зависимости ППЭим-п (кривые 7 и 3) и ППЭцм-ш (кр. 4) при пассивной ЛПА (кр. 7) и активной АИ5-0 (кр. 3 и 4} от расстояния г6 для МСТ UMTS (3G)

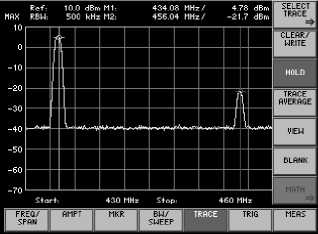

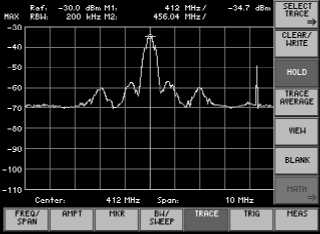

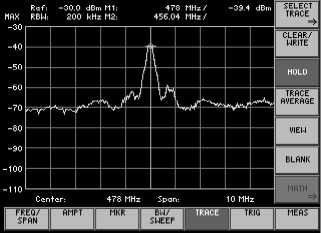

Схема установки для определения параметров ИМ каналов излучения портативных РСТ Midland GXT 650 отличается от схемы на рис. 1 только тем, что вместо МСТ содержит РСТ. Спектрограммы ИП-1 Rode & Schwarz для РСТ Midland GXT 650 (уровень мощности излучения «M») при АИ5-0; r и = 1 м; r в = 0,4 м; поляризация вертикальная; IV уровень мощности излучения ГВВ, представлены на рис. 7 (сигнал РСТ на частоте f с = 434 МГц и сигнал ИМ-составля-ющей II порядка на частоте f ИМ-II = 456 МГц); на рис. 8 – сигнал ИМ-составляющей III порядка на частоте f ИМ-III = 22 МГц; на рис. 9 – сигнал ИМ-составляющей IV порядка на частоте f ИМ-IV = 412 МГц); на рис. 10 – сигнал ИМ-составля-ющей V порядка на частоте f ИМ-V = 478 МГц; на рис. 11 – сигнал ИМ-составляющей VI порядка на частоте f ИМ-VI = 1280 МГц; на рис. 12 – сигнала ИМ-составляющей VII порядка на частоте f ИМ-VII = 1714 МГц.

Соответствующие данным рис. 7-12 средние значения коэффициентов ИМ-преобразования для РСТ Midland GXT 650 в диапазоне ППЭ в = 0,2 … 32 мкВт/см2 при активной АИ5-0 равны:

-

- II порядка χ ИМ-II = 5,2·10-3 на частоте 456 МГц и 3,7·10-3 на частоте 1324 МГц;

-

- III порядка χ ИМ-III = 7,6·10-3 на частоте 22 МГц; 9,1·10-4 на частоте 1346 МГц и 1,56·10-2 на частоте 1758 МГц;

-

- IV порядка χ ИМ-IV = 5,2·10-4 на частоте 412 МГц и 2,6·10-5 на частоте 912 МГц;

-

- V порядка χ ИМ-V = 6,1·10-5 на частоте 478 МГц; 5,75·10-5 на частоте 846 МГц и 3,8·10-5 на частоте 1802 МГц;

-

- VI порядка χ ИМ-VI = 3·10-5 на частоте 44 МГц; 1,6·10-4 на частоте 1280 МГц и 1,2·10-5 на частоте 13682 МГц;

-

- VII порядка χ ИМ-VII = 7,6·10-6 на частоте 390 МГц; 2,8·10-6 на частоте 934 МГц и 2,5·10-4 на частоте 1714 МГц.

Рис. 7. Спектрограмма для сигнала PCT Midland GXT 650 на частоте 434 МГц и сигнала ИМ-составляющей II порядка на частоте /им-п = 456 МГц

Рис. 8. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей III порядка РСТ Midland GXT 650 на частоте /им-п^^ МГц при АИ5-0

Рис. 9. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей IV порядка РСТ Midland GXT 650 на частоте fnM-iv= 412 МГц при АИ5-0

Рис. 10. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей V порядка РСТ Midland GXT 650 на частоте fuM-v = 478 МГц при АИ5-0

Рис. 11. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей VI порядка РСТ Midland GXT 650 на частоте /им- п^ 1280 МГц при АИ5-0

Рис. 12. Спектрограмма для сигнала ИМ-составляющей VII порядка РСТ Midland GXT 650 на частоте/им. уи = 1714 МГц при АИ5-0

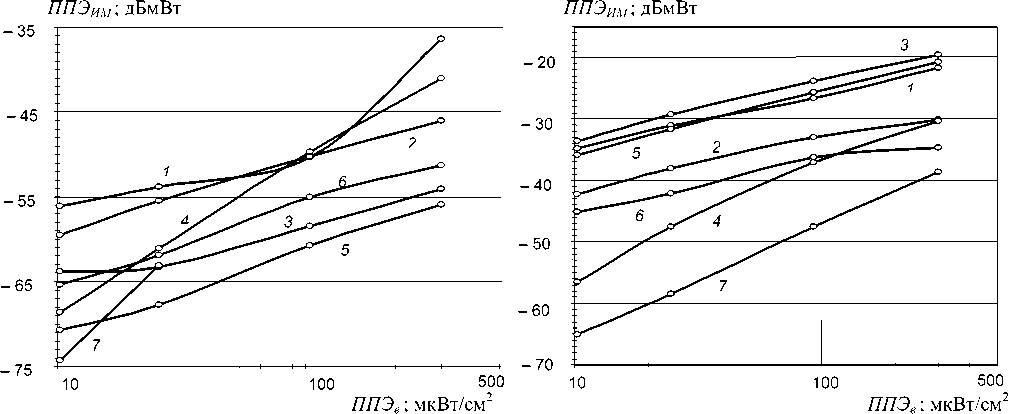

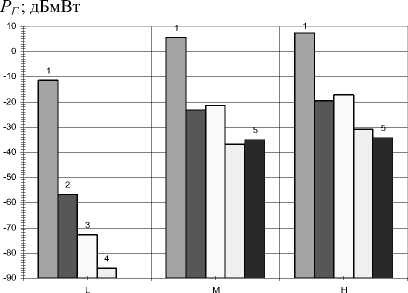

На рис. 13-16 приведены графики зависимости уровней ИМ-составляющих ППЭ ИМ для РСТ Midland GXT 650 от уровня воздействия ППЭ в при r и = 1 м. В отличие от МСТ, коэффициенты ИМ-преобразования для РСТ можно четко разделить на две группы: для режима L и для режимов M и H. Излучаемая РСТ мощность в режиме L (low, низкая) соответствует уровню воздействия ППЭв = 20 мкВт/см2; в режиме M (middle, средняя) – 1850 мкВт/см2; в режиме H (high, высокая) – 3520 мкВт/см2, которые измерены с помощью ИП-2 типа П3-31 на расстоянии r и = 1…2 см от корпуса РСТ. Графики на рис. 13 соответствуют ППЭ ИМ-II (кривая 1 – на частоте 456 МГц; кр. 2 – на 1324 МГц); ППЭ ИМ-III (кр. 3 – на 22 МГц; кр. 4 – на 1346 МГц; кр. 5 – на 1758 МГц) и ППЭ ИМ-IV (кр. 6 – на 412 МГц;

кр. 7 – на 912 МГц) от уровня воздействия ППЭ в для РСТ Midland GXT 650 в режиме L; на рис. 14 – в режиме М.

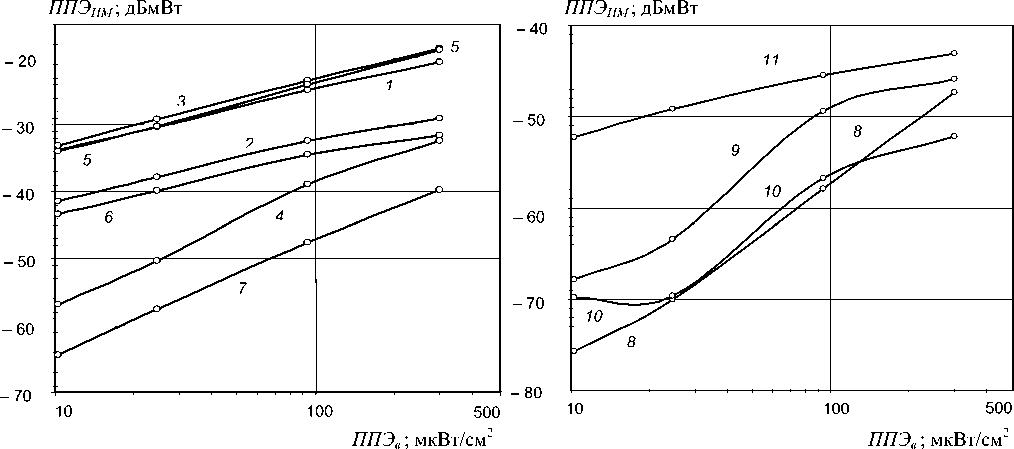

На рис. 15-16 графикам ИМ-составляющей II порядка ППЭ ИМ-II соответствуют кривые 1 – на частоте 456 МГц и кр. 2 – на 1324 МГц; ИМ-составляющей III порядка ППЭ ИМ-III – кр. 3 – на 22 МГц; кр. 4 – на 1346 МГц и кр. 5 – на 1758 МГц; ИМ-составляющей IV порядка ППЭ ИМ-IV – кр. 6 – на 412 МГц и кр. 7 – на 912 МГц; ИМ-составляющей VI порядка ППЭ ИМ-VI – кр. 8 1368 МГц; ИМ-составляющей VII порядка ППЭ ИМ-VII – кр. 9 – на 390 МГц; кр. 10 – на 934 МГц и кр. 11 – на 1714 МГц.

Для указанных двух групп (режим L и режимы M и H, соответственно) средние значения коэффициентов ИМ-преобразования в РСТ Midland GXT 650 равняются:

Рис. 13. Графики зависимости ППЭпм-п (кривая / - на частоте 456 МГц; кр. 2 - на 1324 МГц); ППЭИм-ш (кр. 3 - на 22 МГц; кр. 4 -на 1346 МГц; кр. 5-на 1758 МГц) и ППЭим-iv (кр. 6 - на 412 МГц; кр. 7 - на 912 МТц) от уровня ППЭв для РСТ Midland GXT 650, режим L

Рис. 14. Графики зависимости ППЭцм-п (кривая / - на частоте 456 МГц; кр. 2 - на 1324 МГц); ППЭИМ.Ш (кр. 3 - на 22 МГц; кр. 4 -на 1346 МГц; кр. 5 - на 1758 МГц) и ППЭим-tv (кр. 6 - на 412 МГц; кр. 7 - на 912 МГц) от уровня ППЭв для РСТ Midland GXT 650, режим М

Рис. 15. Графики зависимости ППЭИМ-и (кривая 7 — на частоте 456 МГц; кр. 2 - на 1324 МГц); ППЭцм.щ (кр. 3 - на 22 МГц; кр. 4 - на 1346 МГц; кр. 5 - на 1758 МГц) и

ППЭцм-iv (кр. 6 - на 412 МГц; кр. 7-на 912 МГц) от уровня ППЭе для PCT Midland GXT 650, режим Н

-

- II порядка χ ИМ-II на частоте 456 МГц: 7,9·10-5 и 7,7·10-3; на частоте 1324 МГц: 1,19·10-4 и 6,1·10-3;

-

- III порядка χ ИМ-III на частоте 22 МГц: 5,5·10-6 и 1,1·10-2; на частоте 1346 МГц: 1,1·10-4 и 1,3·10-3; на частоте 1758 МГц: 6,1·10-6 и 2,5·10-2;

-

- IV порядка χ ИМ-IV на частоте 412 МГц: 7,4·10-6 и 7,8·10-4; на частоте 912 МГц: 2,3·10-7 и 3,9·10-5;

-

- V порядка χ ИМ-V на частоте 478 МГц: 2,4·10-8 и 9,2·10-5; на частоте 1802 МГц: 2,2·10-7 и 5,8·10-5.

Эксперименты на стенде показали также, что, помимо ИМ каналов излучения, в СА на базе портативных РСТ важную роль играют каналы излучения на гармониках основной частоты f c РСТ [19]. На рис. 17 представлены графики зависимости мощности излучения P Г на гармониках n f c для РСТ Midland GXT 650 (слева направо – номера гармоник I-V, совпадающие с номерами n = 1-5 вертикальных столбцов) от уровня излучаемой мощности РСТ в режимах L; M и H.

Режим излучения РСТ

Рис. 17. Графики зависимости мощности излучения на гармониках nf c от фиксированного уровня мощности РСТ Midland GXT 650

Рис. 16. Графики зависимости ППЭим-vi (кривая 8 — на частоте 1368 МГц); ППЭим-vu (кр. 9 - на 390 МГц; кр. 10 - на 934 МГц; кр. 11 — на 1714 МГц) от уровня воздействия

ППЭв для PCT Midland GXT 650, режим Н

Формируемый специалистами Лаборатории электромагнитной экспертизы (ЛЭЭ) Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) банк аналогичных данных включает также результаты, относящиеся к таким типам РЭС, выступающим в роли многоканальных сосредоточенных СА, как гарнитура НВН-610а Bluetooth; модуль Bluetooth GSM-телефона; GSM-телефоны Sony-Ericsson K610i и Motorola C550; РЭС Wi-Fi и др.

В заключение отметим, что использование кривых на рис. 5-6; рис. 13-16, а также графиков, представленных в банке данных ЛЭЭ ПГУТИ, на первый взгляд, не представляет труда: оценив уровни ЭМИ ППЭ в ; мкВт/см2 в предполагаемом месте размещения типовых РЭС, легко спрогнозировать уровни ИМ-составляющих как

ППЭпм = Хим ППЭв, (1)

где точность прогноза зависит от соответствия реальной обстановки по ЭМИ условиям исследования РЭС в лаборатории. Отсюда следует, однако, что используемый банк данных должен быть достаточно обширным, достоверным и оперативно обновляемым – что представляет собой самостоятельную и непростую задачу.

Локальное возбуждение РСА

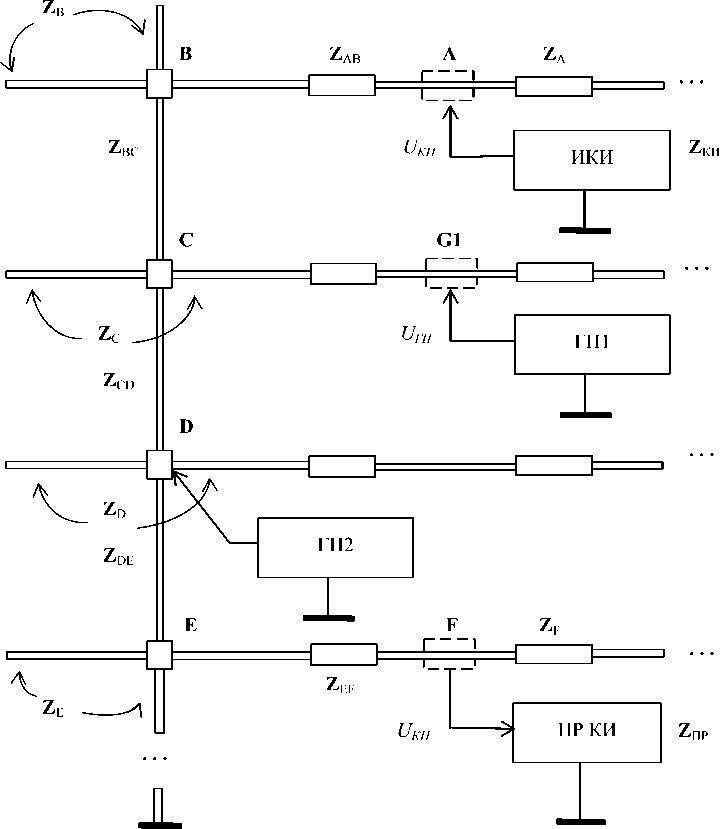

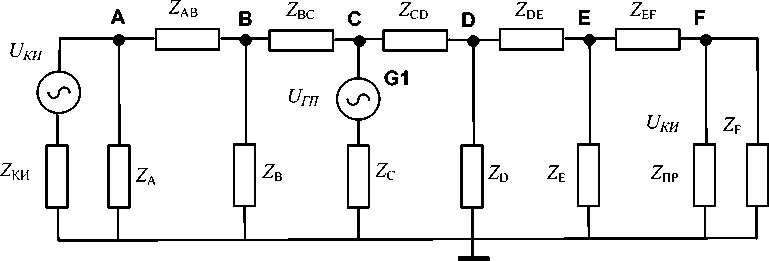

Возможны два режима возбуждения РСА: на локальном участке, по аналогии с возбуждением сосредоточенной СА (см. предыдущий раздел и [9]), и РСА в целом. Пер- вый способ проиллюстрируем на примере, связанном с проектированием системы активной защиты (САЗ) КИ в разветвленной РСА, которая в условном виде представлена на рис. 18. На схеме САЗ показаны четыре этажа РСА (узловые точки B; C; D и E). Источник КИ-сигнала (блок ИКИ) с уровнем на выходе UКИ подключен к РСА в точке А через переходное устройство, обозначенное штриховой линией (на практике оно может отсутствовать, если КИ-сигнал возбуждает РСА «по эфиру» – см. далее). Приемник КИ-сигнала (блок ПР КИ) с уровнем на входе UПР размещен в точке F. Через правую ветвь к точке С РСА через переходное устройство (блок G1) подключен генератор помехи (блок ГП1) с уровнем на выходе UГП.Схема на рис. 17 является результатом структурирования САЗ КИ, далее для формализации решаемой задачи необходимо ввести в нее описания укрупненных элементов системы – например, в виде значений комплексных сопротивлений, подключенных к узловым точкам РСА. Эти сопротивления должны быть как минимум двух видов: включенными последовательно между узловыми точками (с двумя нижними индексами) и подключенными к узловым точкам параллельно (с одним нижним индексом) – в общем случае каждое такое сопротивление может быть аналогичным образом разделено на более мелкие части. Результатом декомпозиции САЗ КИ является ее эквивалентная схема, представленная на рис. 19.

Вводя для удобства обозначения UКИ = UА ; UПР = UF , можно определить затухание КИ-сигнала между точками A и F на рис. 18-19 как

UA _ UA UB uc UD UE

UF UB uc UD UE UF ’ и д + Z p Un z RC +z

U в в Uc

UС = ^ СР + ^ Р • Up = ^ РЕ +^

U D ZD и ЕZ

Е = ПР F т EF ПР т EF F U 7 7‘

U F ПР F

Очевидно, что (2) предполагает возможность определения значений всех комплексных сопротивлений – расчетным или экспериментальным путем. Однако чтобы использовать метод определения затухания КИ-сигнала в РСА [10], общее затухание (2)

достаточно представить как сумму затуханий вида

Naf - Nd/B + NdBBc + NdBD + NdBE + (3)

где^=201ё|^; ^=201g|^;

F В

NdBBc =20 N^bd =201g-^;

<£=201g^;<*=201g^.

Поскольку значения слагаемых в (3) определяются с учетом всех сопротивлений, реально подключенных к РСА в узловых точках, пересчет уровня КИ-сигнала UКИ от точки А к точке F согласно рис. 18-19 представляется корректным решением поставленной задачи. Аналогичным образом уровень помехи UГП может быть пересчитан из точки G1 при последовательном подключении или из точки D при параллельном подключении к РСА (см. рис. 19) в любую ее часть, представляющую интерес для проектировщика САЗ КИ.

Помимо затухания уровней КИ-сигнала и помех, проектировщику САЗ необходимо учитывать, по меньшей мере, еще два важных эффекта: возможность наличия нелинейных элементов (НЭ) и «третьих цепей», по которым КИ-сигнал сможет уходить за пределы РСА. Покажем, как предлагаемый расчетно-экспериментальный методический аппарат и модели (2)-(3) позволяют учитывать эти явления. С точки зрения и энергетики САЗ КИ, и эргономики (безопасности для персонала по фактору ЭМИ) генераторы помех ГП1 и ГП2 желательно размещать как можно ближе к точке предполагаемого расположения ПР КИ злоумышленника F на рис. 18-19. Однако за счет наличия НЭ и возможного нелинейного суммарно-разностного, в том числе ИМ-преобразо-вания, область частот, занимаемая сигналом ИКИ на входе НЭ A(yet , может существенно расширяться – таким образом, что спектр КИ-сигнала на выходе НЭ A

^AF^eblx) = ^(a^j + NdBB(^j +

+ КдвИ ^NdBD^0)eb^ + NdDBE(^eblx) +

+ <(A4„)- (4)

Если в точке D сигнал ИКИ ответвляется в «третью цепь» с коэффициентом передачи КдзпИ так, что точки E3 и F3 теперь располага-

Рис. 18. Структурная схема САЗ КИ в разветвленной РСА

Рис. 19. Эквивалентная схема САЗ КИ в разветвленной РСА

ются в ней, то (без учета наличия НЭ в РСА) будет иметь место

= ^(A4J + ^(A^J +

+ N^kco^ + К®^ + NdBE^(oex) +

+ ^(АЧх). (5)

Таким образом, из анализа обоих рассмотренных случаев следует одна и та же рекомендация: располагать ГП1 и ГП2 как можно ближе к точке А расположения ИКИ с том, чтобы и нелинейные преобразования в РСА, и переход КИ-сигнала в третью цепь происходили в присутствии помех и не вели к потере величины информационного ущерба, наносимого САЗ КИ предполагаемому злоумышленнику.

Возбуждение РСА в целом

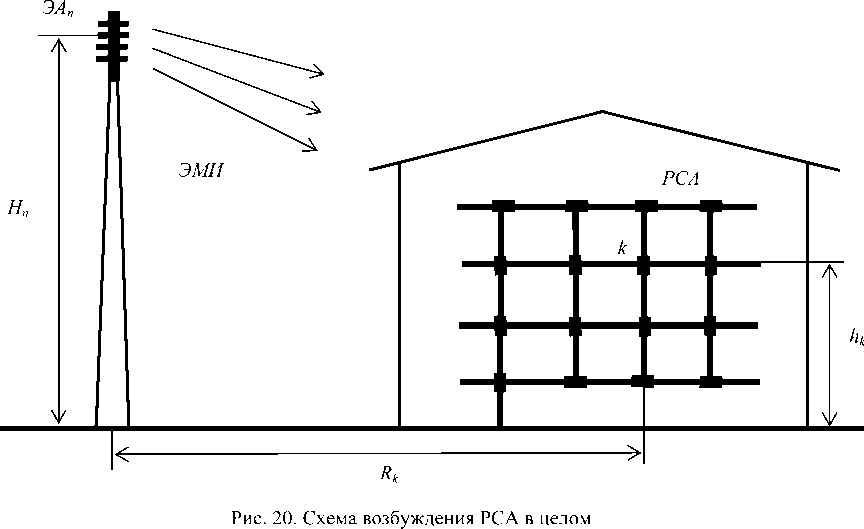

Второй способ возбуждения РСА является наименее исследованным как в теоретическом, так и в практическом плане. Связанные с ним неопределенности пока так велики, что даже возможности метода СИМ [2-3] сами по себе не позволяют получить необходимые для приложений конкретные и достоверные конечные результаты. Поэтому здесь представлена лишь первая попытка снять часть имеющихся неопределенностей путем проведения экспериментальных измерений. Объектом исследования является РСА в виде системы труб (металлических и металлопластиковых), предназначенных для центрального отопления многоэтажного здания учебно-лабораторного корпуса вуза, размещенного в центре мегаполиса, в непосредственной близости от башни телецентра – буквально перегруженной работающими на полную мощность антенно-фидерными устройствами.

В схематичном виде ситуацию иллюстрирует рис. 20, на котором показан источник ЭМИ в виде башни телецентра, где на высоте H n расположена эталонная антенна (см. рис. 1) n -го РЭС ЭА n , где n [1; N ]; N >> 1 – общее число РЭС, размещенных на башне. Поскольку k -ый элемент РСА с координатами R k и h k , где k [1; K ]; K >> 1 возбуждается по эфиру – независимо от наличия или отсутствия прямого прохождения ЭМИ от ЭА n до него ввиду экранирования элементами конструкции здания

(крыша, стены и др.), способ возбуждения РСА в целом следует считать неравномерным (неоднородным) в рассматриваемой пространственно-частотно-временной (ПЧВ) области.

Многоэтажная РСА в здании учебно-лабораторного корпуса показана на рис. 20 утолщенными линиями – она также является неоднородной по составу и структуре, причем не только ввиду наличия узловых утолщений и разветвлений, но и поскольку на нижних этажах состоит из металлических (стальных) труб, а на верхних этажах – из металлопластиковых труб. Кроме того, ее окружают системы других проводов и труб, тоже выступающие в роли РСА (провода сетей электропитания, заземления, сигнализации и связи, трубы систем водопровода и канализации – металлические, металлопластиковые, пластмассовые), а также стальные фрагменты конструкции многоэтажного здания. Влияние НЭ (ввиду подключения к сетям сигнализации и связи многочисленных РЭС и другого работающего оборудования) и «третьих цепей» (из-за наличия многочисленных реактивных связей) существенно усложняет соотношения (2)-(5), соответствующие рис. 18-19.

Поэтому первой задачей в рамках построения СИМ-модели РСА следует считать оценку исходного (первичного) воздействия совокупности ЭА n , размещенных на башне телецентра, на здание учебно-лабораторного корпуса «по радиоэфиру» – без учета вторичных эффектов, обусловленных затенением, переотражением, экранированием и т.п. исходного ЭМИ.

Вторая задача связана с определением уровней сигналов, циркулирующих в РСА для заданной ПЧВ-области: то есть для разных k -ых элементов РСА и на выбранных частотах излучения ЭАn , что требует разумного ограничения объема измерений, соответствующего выборке из множества возможных значений N × K .

Третьей задачей является либо определение принципов динамического моделирования РСА в заданной ПЧВ-области, либо обоснование возможности перехода от динамической СИМ-модели к совокупности более простых статических моделей, соответствующих типовым состояниям РСА – поскольку все это, как принято говорить, лишь только начало, то есть предварительный этап проведения СИМ…

В настоящей статье ограничимся результатами предварительных измерений, относящимися к первым двум задачам. Методика исследования уровней ЭМИ в учебно-лабораторном корпусе предусматривала определение точек проведения измерений в местах расположения k -ых элементов (участков) РСА на разных этажах с последующим измерением в этих точках трех уровней напряжения электрических сигналов:

-

- U0 , регистрируемого с помощью стандартного измерителя ИП-2 на рис. 1, который позволяет определить уровень напряженности поля Е0 исходного (первичного) ЭМИ, воздействующего на k -ый участок РСА;

-

- UА , регистрируемого в месте расположения k -го участка РСА с помощью измерителя ИП-1 и антенны ИА в составе ИК на рис. 1, который позволяет откалибровать ИА (определить ее действующую длину lA ), используемую для последующей оценки уровня сигнала, возбуждающего разные участки РСА;

-

- UРК , регистрируемого с помощью ИА и ИП-1 в k -ом элементе РСА, который позволяет оценить значение действующей длины lPК для k -го участка РСА.

Определение действующей длины для k -го участка РСА lРК при возбуждении РСА в целом по аналогии с [9] может производиться следующим способом. Пусть ЭДС, возбуждающая k -ый элемент разветвленной РСА, есть ЭРК = lРК Е0 , тогда соответствующее ей напряжение

Uрк — ЭРК Кс — 1рк Ео^ + рн + 1рн cos Соответствующий (6) ток в РСА равен IРК = UРК /ZB = ЭРК KC / ZB , создаваемая этим током напряженность поля в месте расположения ИА ^2 =^рк ^рк 2С/ Л fm2, (Т) где ZB и ZС – волновые сопротивления, соответственно, линии, моделирующей РСА, и пространства, окружающего РСА; λ – длина волны; rm2 – среднее (аналог эффективного значения) расстояние между РСА и ИА. Поскольку напряжение на выходе согласованной ИА (для которой KC = 1) есть UPK = lA Е2., то, подставляя сюда (6)(7) и выражения для IРК, получаем Upk =^рк Uа Кс Zc/ ZB Л гт2, (8) где Uа = 1а Ей, откуда в итоге ^ РК= V ^РК а) ^В Гт2 / ^С ^С^ • (^) Отсюда видно, что помимо двух измеренных уровней напряжения: UPK и UА на выходе ИА, размещенной, соответственно, вблизи РСА (на расстоянии rm2) и на значительном удалении от нее, значение lРК зависит от детерминированных значений λ; ZС и неизвестных для разветвленной РСА случайных значений KC ; ZB , которые трудно доопределить, но в отношении которых можно использовать возможности метода СИМ. В качестве примера рассмотрим частный случай реализации (9): при KC = 3/2; ZC = 2 ZB /3; rm2 = λ/4 для участка РСА длиной λ при симметричном расположении ИА посередине него. Непосредственно из (9) получаем значения действующей длины ^РК и ЭДС Э(λ): ^и„Шд ',3W = ^Мк'ил .(10) и в более общем случае, для ЭДС, возбуждающей участок РСА с длиной l ≠ λ: э(/) = э(Я)7771. (и) При этом на схемах рис. 18-19 генераторы с ЭДС Э(l) должны располагаться в РСА на расстоянии порядка l друг от друга. Результаты экспериментальных измерений В таблице 2 представлена часть результатов экспериментального определения величины Пх.,2=^1рк/^дв=^идрБк-идлБ) для схемы возбуждения РСА в целом, показанной на рис. 20. Нижний индекс «1» здесь соответствует точке проведения измерений в фойе первого этажа; индекс «2» – точке на пятом этаже 13-этажного здания. В первой строке сверху указаны радиостанции и телеканалы, излучатели которых размещены на башне телецентра г. Самары, во второй строке – их рабочие частоты. Ограничение по верхней частоте порядка 110 МГц связано с тем, что используемая кольцевая ферритовая ИА [9] на более высоких частотах заметно теряет чувствительность и не обеспечивает надежную идентификацию исследуемых сигналов на уровне общего фона по ЭМИ в центре мегаполиса. Ограниченный объем статистического материала в таблице 2 не позволяет сделать достоверные выводы о свойствах lРК , однако обращают на себя внимание, во-первых, близкие друг другу частотные зависимости Т?!^ дБ на разных этажах; во-вторых, разброс их значений на близких частотах. Это говорит о том, что результаты экспериментальных измерений, аналогичные представленным в таблице 2, недостаточны сами по себе, но могут быть использованы как исходные данные при исследовании разветвленной РСА методом СИМ. Заключение Многоканальные СА и РСА являются системами, сложность моделирования которых сопоставима с трудностями, возникающими при исследовании методом СИМ производственноэкономических объектов. В то же время изучение условий их возбуждения, без которого невозможно проведение дальнейших исследований, является вполне реальной задачей. Разработка расчетно-экспериментальных методов анализа разных вариантов реализации СА и РСА имеет важное значение для проектирования комплексных систем защиты КИ и других практических приложений СТА.

Список литературы Особенности моделирования режимов возбуждения многоканальных случайных антенн

- Маслов О.Н. Случайные антенны//Электросвязь. №7, 2006. -С. 12-15.

- Маслов О.Н. Применение метода статистического имитационного моделирования для исследования случайных антенн и проектирования систем активной защиты информации//Успехи современной радиоэлектроники. №6, 2011. -С. 42-55.

- Маслов О.Н. Возможности и перспективы применения метода СИМ при решении внутренних задач СТА//ИКТ. Т. 8, №2, 2010. -С. 8-22.

- Маслов О.Н., Соломатин М.А., Васильевский А.Д. Тестовые сигналы для анализа ПЭМИН персональных ЭВМ//ИКТ. Т.5, №2, 2007. -С. 79-82.

- Аминов В.П., Коровин И.В., Рыбальченко В.И. Блокировка акустоэлектрических преобразователей в электронных технических средствах и системах общего применения. М.: Гелиос АРВ, 2010. -224 с.

- Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Исследование интермодуляционных характеристик случайных антенн//Труды МТУСИ. Том II. М.: ИД Медиа Паблишер, 2008. -C. 68-74.

- Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Сотовые терминалы: утечка информации по интермодуляционным каналам//Мобильные телекоммуникации. №6, 2008. -С. 11-14.

- Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Интермодуляционные характеристики сложных случайных антенн//Телекоммуникации. №6, 2009. -С. 36-41.

- Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Оценка эффективности распределенных случайных антенн//Антенны. №10 (149), 2009. -С. 62-69.

- Способ определения затухания сигнала в распределенной случайной антенне//Маслов О.Н., Раков А.С., Рябушкин А.В. Патент RU 2 393 493 от 06.04.2009, опубл. 27.06.2009, бюлл. №18.