Особенности моделирования задач систем оперативного менеджмента

Автор: Ситников С.Г., Попантонопуло Е.В.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 4 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Оперативный менеджмент является одним из мало исследованных видов организационного управления: отсутствуют адаптивные разработки систем оперативного менеджмента (СОМ) в целом и их отдельных составляющих, в частности, модельного обеспечения. В данной статье представлены требования к экономико-математическим моделям и целевой модельный комплекс СОМ

Короткий адрес: https://sciup.org/140191267

IDR: 140191267 | УДК: 005.1;ББК

Текст обзорной статьи Особенности моделирования задач систем оперативного менеджмента

Оперативный менеджмент является одним из мало исследованных видов организационного управления: отсутствуют адаптивные разработки систем оперативного менеджмента (СОМ) в целом и их отдельных составляющих, в частности, модельного обеспечения. В данной статье представлены требования к экономико-математическим моделям и целевой модельный комплекс СОМ.

Анализ проблем создания систем оперативного менеджмента (СОМ), показывает, что у нас в стране и за рубежом сегодня нет теории и системных разработок таких систем [1]. Многие исследователи считают, что даже крупнейшие компании редко осуществляют решение данной проблемы с позиций системного подхода; несмотря на важность этих вопросов, не существует теории их решения [2]. «Законченной теории и методологии построения таких систем, на которую могли бы опираться практики, нет. Нет и отдельных алгоритмов, позволяющих на практике комплексно реализовать хотя бы часть логически связанных функций (например, расчет оперативно-календарного плана в цехе). Поэтому развитие исследований и практические разработки в этом направлении представляются особенно важными», отмечал Ю.И. Тычков [3]. К сожалению до сих пор состояние этой проблемы существенно не изменилось. Актуальность же проблемы и необходимость её решения в настоящее время еще более возросли, так как повышенные динамичность и неопределенность развития внешней среды требуют наличия систем управления предприятиями; нивелирующих негативные воздействия этих факторов.

Особо важное значение это приобретает для построения СОМ диверсифицированных предприятий. Диверсификация деятельности предприятий различных отраслей осуществляется с целью повышения устойчивости и развития в нестабильных и динамичных условиях перехода к рыночной экономике. Проникновение в новые сферы бизнеса как суть диверсификации создает дополнительные трудности менеджмента, преодоление которых дает возможность получения синергического эффекта и общеотраслевых результатов.

Оперативный менеджмент современных предприятий является одним из трудно формализуемых и поддающихся математическому моделированию видов организационного управления. Поэтому сложившиеся в настоящее время концепции создания различных систем управления нередко опираются на представления о неограниченных возможностях ВТ и применении наиболее общих имитационных моделей и далеки от реального механизма менеджмента.

По данному вопросу нет единства мнений, и на практике оперативный менеджмент зачастую сводится к оперативно-календарному планированию или диспетчеризации. Это приводит к тому, что ряд задач решается нерегулярно, нерегла-ментированно и, следовательно, неэффективно. Оперативный менеджмент рассматривается в самом общем виде как умение быстро оценивать ситуацию и принимать решения в соответствии с масштабами и целями определенного уровня управления. В некоторых работах приводятся сведения о системах (или подсистемах) оперативно- го планирования и управления, однако, в одних отсутствуют элементы оптимизации, в других нет оперативной корректировки планов, третьи не работают в масштабе реального времени или обеспечивают решение лишь отдельных локальных детерминированных задач.

С точки зрения математического обеспечения оперативного менеджмента производственнокоммерческой деятельности предприятия не следует переоценивать значение экстремальных моделей, ибо многие решения, принимаемые в этой сфере, являются оригинальными, редко повторяемыми, и предусмотреть в модели все возможные ситуации и выходы из них невозможно. Сказанное относится к любым моделям, потому что каждая из них отражает реальную действительность лишь с определенной степенью приближения, и трудно сформулировать математически все многообразие комплекса действующих факторов или условий в их взаимосвязи; всякая модель может быть в дальнейшем еще более приближена к реальной действительности.

Модели оперативного управления поточной линией в условиях массового производства в какой-то мере представлены в литературе, например [4-5]; эти модели очень специфичны и требуют введения механизма адаптации к условиям предприятий других отраслей и, особенно, в современных условиях их жизнедеятельности.

Экономико-математические модели (ЭММ) в АСУ создавались для решения в основном задач оптимизации различных видов планирования; они «страдали» ограниченностью исходных предпосылок, что частично было обусловлено административно-командной системой, при которой экономика не содержала никаких неопределенностей и риска. Участники экономических процессов полностью знали последствия принимаемых решений, направленных на безусловное выполнение планов. Кроме того, ЭММ были трудны в понимании простыми пользователями и не содержали необходимых механизмов адаптации. Все это делало применение ЭММ неэффективным. Попытки объяснить это лишь неподготовленностью руководителей, недостатком квалифицированных кадров, неразработанностью моделей и методов принятия решений несостоятельны.

Одним из главных недостатков полученных ранее оптимизационных моделей явилось то, что в них в формализованном виде оказались закреплены негативные тенденции плановой социалистической экономики. При этом совершенно обходился «вопрос о степени детерминированности процессов, описываемых этими моделями, и достоверности самой экономической информации, обращающейся между объектом управления и управляющим блоком» [5].

В настоящее время невозможность дать точ-нуюколичественнуюоценкурядадестабилизиру-ющих факторов и воздействий ни в коей мере не ставит под сомнение теоретико-методологическую и практическую необходимость исследований в данной предметной области и применения подходов, обеспечивающих получение наиболее адекватных решений. Одним из таких подходов в данной статье предлагается использование комплекса малых, коротких линейных моделей; суть данного подхода состоит в следующем:

-

- для высокой адаптивности и наглядности авторы отказались от описания сложных моделей, если более простые приводят к качественно тем же или даже более высоким результатам. Здесь математические результаты не являются самоцелью, и данный подход допускает иногда формально нестрогое изложение (учитывая невозможность получения 100% адекватности ЭММ вообще);

-

- если число элементов сложной системы велико, то индивидуальное влияние каждого из них на поведение системы в целом, как правило, скрадывается, нивелируется, и глобальные характеристики (например, основные ТЭП) зависят лишь от небольшого количества детерминированных параметров. Таким образом облегчение решения задачи достигается за счет упрощения постановки самой задачи;

-

- короткие, малые модели характеризуются малым числом параметров и переменных, по сути являются линейными; они как бы фильтруют информацию, учитывают лишь главные, ведущие параметры «на срезе» моделируемого процесса (на коротком периоде тактового управления). А ведь именно это важно в процессах оперативного менеджмента.

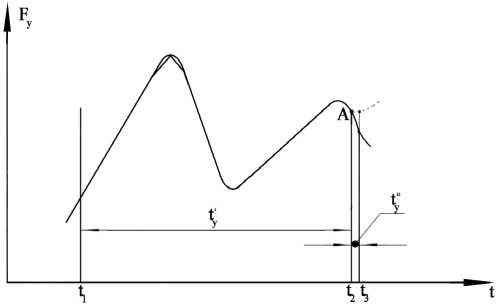

Таким образом, данный подход предусматривает аппроксимацию сложной, как правило, нелинейной функции управления короткими линейными (детерминированными в пределах коротких периодов тактового управления t′y′ ) моделями (см. рис. 1). Многолетний опыт использования комплекса таких моделей показывает, что они обеспечивают значительное ослабление влияния основных негативных факторов внешней среды – динамичности и неопределенности: на коротком t ′y′ и в точках возможных бифуркаций (точка А, рис. 1), как правило, не происходит обвальных, сбойных изменений контролируемого параметра, что способствует повышению стабильности функционирования и развития предприятия.

Математическое обеспечение решения задач в СУ с применением ВТ традиционно рассматривалось состоящим из следующих блоков: постановка задачи, экономико-математическое моделирование, алгоритм решения задачи, программный продукт. Очевидно, что главными здесь являются постановка и моделирование задачи – на это и направлено основное внимание авторов.

Осуществляемые в СОМ «процессы функциональной интеграции реализуются на основе методического, математического и информационнопрограммного единства моделей, описывающих отдельные функции по управлению всеми этапами жизненного цикла производства конечных продуктов системы» [7].

Рис. 1. Определение периода тактового управления

К моделям СОМ предъявляются следующие требования:

-

- адекватность моделей реальным процессам функционирования и развития предприятия и внешней среды;

-

- семантическая выразительность, мнемоническое изображение компонентов моделей;

-

- интерактивность, обеспечивающая одновременное использование модели различными пользователями при сохранении селективности в определении последствий принимаемых решений;

-

- многокритериальность. В условиях повышенных динамичности и неопределенности функционирования предприятий и внешней среды, особенно на переходных режимах, единственный критерий эффективности не может служить обоснованием наилучшего варианта решения; чем больше критериев определено, тем объективнее выбор наиболее эффективного в зависимости от создавшейся ситуации. При выборе критериев в качестве главных выделяются те, которые можно представить в формализованном виде как значения технико-экономических показателей (для

верхнего уровня управления); оставшиеся критерии, определяющие функционирование нижних звеньев иерархии управления (цехов, потоков), представляют собой локальные ТЭП, и достижение их может рассматриваться как результат опыта, интуиции и знаний менеджеров – пользователей СОМ соответствующих уровней;

-

- возможность использования упреждающего управления;

-

- удобный доступ (интерфейс) конечного пользователя к информационным и вычислительным ресурсам, возможность получения численного решения;

-

- модель должна (пере)настраиваться и работать (должна содержать механизм адаптации) при смене форм хозяйствования и организации производства;

-

- использование в качестве моделей-тренажеров в системе подготовки и переподготовки кадров и, особенно, непосредственно на предприятии, на базе действующей СОМ;

-

- инвариантность к технической реализации;

-

- открытость и развиваемость.

Таким образом, с позиций предложенного подхода необходим комплекс моделей, максимально учитывающихмногие факторыв ихсовокупности для решения организационно и информационнотехнологически взаимоувязанных задач СОМ.

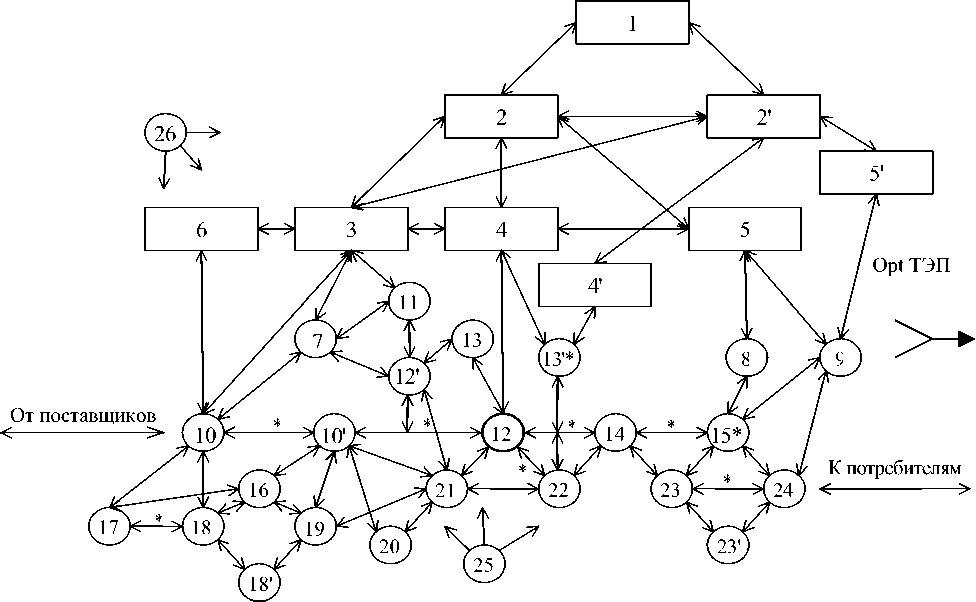

Разработан целевой модельный комплекс – ЦМК СОМ (рис. 2), в состав которого включены модели, построенные с учетом методических разработок, предложенных в литературе, и созданные авторами.

Для обеспечения использования таких моделей в единой системе, «стыковки» плановой и оперативной информации применены специальная система мнемонических обозначений и формул, соответствующие алгоритмы реализации и т.д.

Отличительными особенностями ЦМК являются:

-

- общая целевая направленность - достижение наилучших технико-экономических показателей деятельности предприятия;

-

- привязка локальных критериев к конкретным функциональным объектам (МТО, производство, сбыт);

-

- согласованность глобальных и локальных критериев оптимизации;

-

- выделение главной модели «Оперативный менеджмент производства и качества выпускаемой продукции» (ОМПК), и группы сервисных моделей, обеспечивающих решение главной;

-

- использование упреждающей информаци-онно-сигнализирующей системы (УИСС);

Рис.2.Целевой модельный комплекс СОМ. Условные обозначения:

– планирование, – оперативный менеджмент (ОМ),

* – упреждающая информационно-сигнализирующая система (УИСС);

– главная модель СОМ

-

- возможность смены приоритетных задач (моделей)икритериеввзависимостиотсостояния системы и внешней среды. Так, в случае гарантированного заказа приоритет имеют производство и, соответственно, главная задача – ОМПК; в условиях конкурентного рынка - маркетинг и сбыт. Но и в этом случае, прежде чем сбыть готовую продукцию, ее необходимо произвести, поэтому задачи производственного менеджмента с их спецификой постоянно актуальны.

В случае снятия изделий с производства и обновления ассортимента, главной становится модель «ОМПК новых изделий» и т.д.;

-

- наличие гибких информационных связей между отдельными модулями и блоками;

-

- возможность автономного функционирования отдельных блоков и моделей;

-

- наличие эффективного механизма адаптации, возможность использования в качестве моделей-тренажеров в системе подготовки и переподготовки кадров.

На рис. 2 также обозначено: 1 – маркетинг; 2 – бизнес-про ' – бизнес-программа спецпродукции (СП); 3 – планирование потреб- ности в исходных материалах; 4 – оперативно-календарное ' – оперативно-кален- дарноепланирование СП;5–планированиесбыта ' – планирование сбыта СП; 6 – виды материалов. 7 – поставщики; 8 – виды готовой продукции; 9 – потребители; 10 – ОМ МТО материалами и комплектующим ' –

ОМ комплектовочного хозяйства; 11 – разработка новой продукции; 12 – ОМПК продукции предприятий ' – менеджмент подготов ки производства новой продукции; 13 – ОМПК нов ' – ОМПК СП; 14 – ОМПК основного производства; 15 – ОМ сбыта (в т.ч. СП); 16 – входной контроль; 17 – поставщики; 18 ' – размещение материалов на складе; 19 – основные материалы; 20 – вспомогательные материалы; 21 – управление качеством; 22 – контроль качества продукции; 23 – вид готовой ' – размещение продукции на складе; 24 – отгрузка продукции потребителям; 25 – кадры; 26 – авторегламентация.

Целевой модельный комплекс, адекватно отображая функционирование объекта в масштабе реального времени, в целом, является сис- темно-ориентированной моделью предметной области; это – сложная, двухуровневая модель (верхний уровень - модели производственного планирования, нижний - оперативного менеджмента), имеющая блочную модульную структуру. Общая целенаправленность комплекса обусловила организационно-экономические и информационные взаимосвязи между отдельными блоками и модулями (например, разные модели имеют общие критерии эффективности; некоторые ограничения являются модулями - представителями разных моделей и блоков и т.д.). Одновременно обеспечивается автономность и приоритетность любого блока и модели в зависимости от реальных обстоятельств функционирования объекта, системы управления и внешней среды. Система моделей строится на основе единой информационной базы, обеспечивающей (увязывающей) решение задач различных подсистем, для достижения синергического эффекта. Представленный ЦМК явился основой математического обеспечения систем оперативного менеджмента, внедренных на предприятиях различных отраслей [1].

Список литературы Особенности моделирования задач систем оперативного менеджмента

- Ситников С.Г., Винокуров Г.З. Системы оперативного менеджмента. Новосибирск: Изд. СибГУТИ,2007.-204с.

- Микропроцессоры: социально-экономические аспекты внедрения. Сокр. пер. с англ. под ред. М. Уорнера. М.: Экономика, 1989. -223 с.

- Тычков Ю.И. Совершенствование управления промышленным предприятием с использованием информационных систем. Новосибирск: Наука, 1988.-201 с.

- Маккримон К.Р., Вехрунг Д.А. Принимая риск: менеджмент неопределенности//ЭКО. №10, 1991.-С. 203-213.

- Португал В.М., Семенов В.И., Кубликов В.К. Организационная структура оперативного управления производством. М.: Наука, 1986. -223 с.

- Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности и управление экономическими системами. М.: Наука, 1985. -191 с.

- Перегудов Ф.И., Тарасенко В.П., Ехлаков Ю.П. и др. Информационные системы для руководителей. М.: Финансы и статистика, 1989. -176 с.