Особенности морфогенеза астрагалов (Astragalus, Fabaceae) умеренной области Старого Света

Автор: Сытин А.К.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Эволюцию жизненных форм, как вектор развития от древесных предков к травам, весьма проблематично исследовать у астрагалов. В разных секциях этого крупного рода превалируют разные тенденции. В подроде Astragalus спектр жизненных форм типологически разнообразнее, чем в Cercidothrix. Степень одревеснения осевых побегов у видов подрода Cercidothrix становится тенденцией адаптивной специализации к возрастанию аридизации климата.

Astragalus, морфогенез, жизненная форма, адаптация, эволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/148331559

IDR: 148331559 | УДК: 581.41 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-3-329-335

Текст научной статьи Особенности морфогенеза астрагалов (Astragalus, Fabaceae) умеренной области Старого Света

Мая Тимофеевна Мазуренко в исследованиях последних лет интересовалась индивидуальными особенностями структуры побегов и морфогенеза кустарников, развивая темы, изложенные в монографии, написанной в соавторстве с А.П. Хохряковым (Mazurenko, Khokhryakov, 1977). Оригинальные мысли, высказанные А.П. Хохряковым в книге «Закономерности эволюции растений» (Khokhryakov, 1975), отражают его внимание к процессам соматической эволюции растений, связанным с концепцией целостности организма и поливариантности его развития в онтогенезе. Автор имел возможность обсуждать некоторые вопросы морфологии с этими исследователями непосредственно в Батумском ботаническом саду, где культивируются редкие термофильные экзоты, демонстрирующие поразительную пластичность и разнообразие биоморф. Эти представления менялись в ходе наблюдений, касающихся пластичности побегообразования у астрагалов в разных условиях географической среды.

Возникали следующие вопросы: 1. насколько жестко онтогенез регулируется эпигенетическими механизмами, кодированными в геноме; 2. каковы формы канализированности проявления признака, определяемые внешними условиями среды. Оба вопроса были направлены, главным образом, на вегетативную сферу растений как объект таксономического исследования.

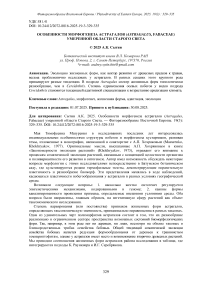

Степень варьирования (или постоянства) признаков жизненных форм астрагалов, определяющих таксономическую значимость, принципиально неравноценна в разных таксонах. Одна из удивительных черт полиморфизма астрагалов состоит в том, что их разнообразие реализовано в ограниченном секторе пространства возможных состояний биоморфологических форм. Так, например, в этом роде нет ни деревьев, ни лиан, несмотря на обилие таковых в близкородственных трибах семейства бобовых. Общей тенденций соматической эволюции семейства бобовых является редукция формообразования от деревьев к травянистым гемикриптофитам, однако у астрагалов имеет место и возникновение вторично древесных растений. Мы приводим соотношения жизненных форм астрагалов района исследования в таблице, где интегрируются подходы К. Раункиера и И.Г. Серебрякова.

Таблица. Жизненные формы (ЖФ) восточноевропейских и кавказских видов рода Astragalus (по классификации К. Раункиера и И.Г. Серебрякова)

Table. Life forms (LF) of Eastern European and Caucasian species of the genus Astragalus (according to the classification of K. Raunkiær and I.G. Serebryakov)

|

ЖФ по К. Раункиеру / Life forms according to K. Raunkiær ЖФ по И.Г. Серебрякову / Life forms according to I.G. Serebryakov |

А) Подрод Astragalus Subgenus Astragalus |

B) Подрод Cercidothrix Subgenus Cercidothrix |

||||||||

|

N |

Ch |

HK |

K |

Th |

N |

Ch |

HK |

K |

Th |

|

|

Древесные (30) Arboreal |

1 |

29 |

||||||||

|

Кустарники Shrubs |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

– |

– |

– |

– |

|

Кустарнички Prostrate shrubs |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

21 |

– |

– |

– |

|

Трагакантовые кустарники Tragacant shrubs |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Полудревесные 29 (+1) Semiarboreal |

22 |

7 (+1) |

||||||||

|

Полукустарники Subshrubbs |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

6 |

– |

– |

– |

|

Полукустарнички Prostrate subshrubs |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

|

Трагакантовые полукустарники Tragacant subshrubs |

– |

17 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Трагакантовые полукустарнички Tragacant prostrate subshrubs |

– |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Травянистые 179(+5) Herbaceous |

91(+5) |

88 |

||||||||

|

А. 1. Поликарпические травянистые длительновегетирующие Polycarpic herbaceous long-vegetating |

||||||||||

|

1. Стержнекорневые Main-rooted Безрозеточные Non-rosette |

– |

– |

22 |

– |

– |

– |

– |

26 |

– |

– |

|

Полурозеточные Semirosette |

– |

– |

6 |

– |

– |

– |

– |

21 |

– |

– |

|

Розеточные Rosette |

– |

– |

21 |

– |

– |

– |

– |

8 |

– |

– |

|

Безрозеточные с одревесневающим каудексом Non-rosette with a lignifying caudex |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Полурозеточные с одревесневающим Каудексом Semirosette with a lignifying caudex |

– |

– |

6 |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

|

Розеточные с одревесневающим каудексом (резид) Rosette with a lignifying caudex (resid) |

– |

– |

5 |

– |

– |

– |

– |

25 |

– |

– |

Продолжение таблицы

|

ЖФ по К. Раункиеру / Life forms according to K. Raunkiær ЖФ по И.Г. Серебрякову / Life forms according to I.G. Serebryakov |

А) Подрод Astragalus Subgenus Astragalus |

B) Подрод Cercidothrix Subgenus Cercidothrix |

||||||||||

|

N |

Ch |

HK |

K |

Th |

N |

Ch |

HK |

K |

Th |

|||

|

2. Стержнекорневые с гипогеогенными корневищами Main-rooted with hypogeogenic rhizomes |

||||||||||||

|

Безрозеточные Non-rosette |

– |

– |

13 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

Полурозозеточные Semirosette |

– |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

||

|

Розеточные Rosette |

– |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

А. 2. Поликарпическое травянистые коротковегетирующие Polycarpic herbaceous short-vegetating |

||||||||||||

|

1. Стержнекорневое Main-rooted Эфемероиды Ephemeroids |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

||

|

Б. Монокарпические травянистые однолетники и малолетники Monocarpic herbaceous annuals and minors |

||||||||||||

|

Однолетники и малолетники длительновегетирующие Annuals and minors long-vegetating |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

Эфемеры Ephemera |

– |

– |

– |

– |

14 |

– |

– |

– |

– |

1 |

||

|

ЖФ по К. Раункиеру Life forms according to K. Raunkiær |

1 |

18 |

81 |

– |

15 |

8 |

29 |

86 |

1 |

1 |

||

Сравнение ЖФ по классификации К. Раункиера выявило только 1 вид-нанофанерофит в подроде Astragalus , тогда как в подроде Cercidothrix – 8 видов; хамефитов 18 и 29 видов соответственно, гемикриптофитов почти поровну – 81 и 86; терофиты абсолютно преобладают в Astragalus . В этом подроде спектр жизненных форм типологически разнообразнее, чем в Cercidothrix . Значительное число гемикриптофитов в обоих подродах соответствует норме распределения биоморф в умеренном и холодном климате.

Сравнение двух подродов – Astragalus и Cercidothrix по классификации И.Г. Серебрякова (Serebryakov, 1964) выявило общее преобладание в них травянистых форм – 91 и 88 видов соответственно, но в Astragalus шире спектр биоморфологического разнообразия – 15 видов однолетников-монокарпиков, тогда как в Cercidothrix они отсутствуют (единственный A. hamosus , включен условно). Стержнекорневые многолетники, образующие гипогеогенные корневища, также характерны для Astragalus – 21 вид, тогда как в Cercidothrix их всего 2 вида . Одревеснение тканей, наоборот, характерно в большей степени для Cercidothrix. Среди розеточных трав, с одревесневающим каудексом (резидом), в подроде Cercidothrix известно 25 видов, тогда как для Astragalus – только 2 вида. Полудревесные растения в Astragalus представлены исключительно трагакантоидными полукустарничками (4), полукустарниками (17) и кустарником (1). Эта классификация основана на положении почек возобновления по отношению к поверхности субстрата, наличию или отсутствию ствола или превращением подушки в дерновину, при наличии втягивающей деятельности корней.

В подроде Cercidothrix трагакантоидная форма отмечена лишь в Средиземноморье, но обильнее представлены полукустарнички (2), полукустарники (6) и настоящие кустарники (8), таким образом, общее число древесных растений – 29 видов, тогда как в подроде Astragalus – только 1 вид.

Разнообразие структурно-морфологических адаптаций побеговых систем подземной сферы позволяет различать следующие группы: 1) вегетативно неподвижные растения; 2) вегетативно подвижные растения с неспециализированной морфологической дезинтеграцией (партикуляция побега): 3) вегетативно подвижные растения, имеющие специализированную морфологическую дезинтеграцию (клонирование).

Длиннокорневищные растения . Образование корневищ – важный адаптивный признак криофитов в областях холодного климата – высокогорьях и тундре, где короткое лето и нередкие внезапные заморозки не всегда дают возможность созреть семенам. При этом вегетативное размножение (клонирование) компенсирует недостаточность семенного возобновления для сохранения популяции.

Вопрос об эволюции жизненных форм, теоретически понимаемый как вектор развития от древесных предков к травам для большинства крупных филумов покрытосеменных, весьма проблематичен для астрагалов. По М.Г. Попову (Popov, 1954), ряд модусов жизненных форм имеет однонаправленный редукционный характер в соответствии с принципом необратимости эволюции (закон Л. Долло): дерево → (кустарник) → многолетняя трава → (двулетник) → однолетник. Однонаправленность хода соматической эволюции растений отстаивали А.П. Хохряков (Khokhryakov, 1975) и Т.И. Серебрякова (Serebryakova, 1971, 1973). Противоположную точку зрения – о первичности травянистого типа и большей специализированности древесных форм обосновал Н.Н. Цвелев (Tzvelev, 1969, 1970). До Цвелева предположение о возможности трансформации от трав к полукустарничкам и к кустарникам в аридном климате высказали Е.И. Рачковская (Rachkovskaya, 1957), В.Н. Голубев (Golubev, 1965, 1973, 1973а), Я.И. Проханов (Prokhanov, 1965), А.Л. Тахтаджян (Takhtajan,1966). Г.П. Яковлев (Yakovlev, 1991) допускает, что кустарниковые астрагалы производны от травянистых форм. На основании сравнительного анализа анатомии древесины А.А. Яценко-Хмелевский (Yatsenko-Khmelevskiy, 1954) считал трагакантоидные астрагалы вторично древесными. В дискуссии о содержании понятия «травы» Л.Е. Гатцук (Gatsuk, 1976) признает объективной позицию Я.И. Проханова, полагавшего, что оба пути происхождения возможны и решаемы для каждой таксономической группы индивидуально. Сходную точку зрения высказывал и И.Г. Серебряков (Serebryakov, 1962, 1964).

В подроде Astragalus процесс дифференциации от гемикриптофитов прослеживается, с одной стороны, в виде редукционного ряда, завершающегося образованием терофитов (однолетники), и эта специализация имеет необратимый характер. Приспособительная стратегия эфемеров и терофитов определяется сокращением жизненного цикла и ускорением темпов репродуктивного процесса. Оба вектора составляют адаптивный модус, позволяющий организму эффективно использовать краткий период благоприятных экологических условий в засушливом аридном климате. Локальная географическая область Горной Средней Азии и Афганистана рождает удивительное разнообразие форм не только астрагалов, но и однолетних растений относящихся к другим родам и семействам, составляющих автохтонное ядро древнесредиземноморской флоры. Если усыхание древнего Тетиса было все же постепенным, то Мессинский кризис Средиземного моря (5.6–5.55 млн лет назад) был катастрофическим, что привело к появлению однолетних астрагалов с гротескными формами плода ( Astragalus scorpioides Willd., A. sesameus L. A. peregrinus Vahl. и др.) распространение которых ограничено Средиземноморскм бассейном.

Отметим, что с другой стороны, многолетние травы трансформируются в направлении от гемикриптофитов к хамефитам. В крио-аридном климате высокогорий этот ход эволюции обусловил появление кустарников вторичного происхождения (трагакантоидные астрагалы), где тенденция одревеснения осевых органов распространяется не только на стебли, но и на листья (черешки – колючки) и даже на соцветия – центральная жилка брактей превращается в ость.

И.Г. Серебряков (Serebryakov, 1962) характеризуя морфотип подушковидных растений, выделил 1) общую ассимилирующую поверхность, образованную верхушками боковых, многократно ветвящихся побегов; и 2) редукцию годичных приростов. Он наметил эволюционный ряд: дерево – стланцы – подушки. А.П. Хохряков (Khokhryakov, 1994) подчеркивал пластичность подушковидной биоморфы, особенности ее флоральной зоны, разнообразие колючек листового происхождения «колючелистники» – редукцию цветка и соцветия.

Тенденция одревеснения побегов в подроде Cercidothrix, рассмативается как адаптивная специализация к нарастающей аридизации климата. Наиболее пластично степень одревеснения проявляется у многочисленных видов секции Dissitiflori, лишенной травянистых форм, при этом степень одревеснения возрастает с усилением аридности климата. Максимально она сказывается у видов секции Ammodendron – крупных кустарников, облигатных псаммофитов пустыни. Однако в условиях пустыни встречается совершенно особый и редкий тип адаптауии: оставаясь травой Astragalus ammodytes Pall. (монотипная секция Ammodytes ) и А. teskhemicus Sytin et Shaulo, секция Trachycercis), являясь облигатными псаммофитами, растения приобрели форму погруженной в песок подушки, при этом созревание плода происходит погруженным в субстрат (по типу арахиса). Эта трансформация в экстремальной среде демонстрирует пример конвергенции ЖФ в разных группах астрагалов в подроде Cercidothrix.

Степень морфологического редукционизма, позволяющая выявить архитектурные модели, убедительнее работает на материале однолетних астрагалов (Sytin et al., 2020; Sytin, 2023).

Исследование выполнено в рамках темы государственного задания БИН РАН «История, сохранение, изучение, пополнение гербарных фондов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, № 124020100148-3».