Особенности морфологических изменений клеток печени нерестовых омулей разной степени зараженности гельминтами D. dendriticum

Автор: Тыхеев А.А., Жамсаранова С.Д., Путункеева Ю.С., Томитова Е.А., Петерфельд В.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)

Статья в выпуске: 3 (78), 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе изучена гистологическая структура клеток печени омулей, свободных от инвазии, и рыб с разной степенью зараженности плероцеркоидами. Исследования проводились в период нерестовой миграции омулей в протоку, впадающую в р. Селенгу, по квоте Байкальского филиала ФГБНУ ВНИРО (в рамках плана ресурсных исследований на 2019 г.). Выловленные особи омулей были разделены на 3 группы: 1-я группа рыб - незараженные особи; 2-я - особи со слабой степенью инвазии: от 2 до 3 капсул; 3-я группа - с высокой степенью зараженности: от 18 и выше плероцеркоидов D. Dendriticum на стенке пищеварительного тракта рыб. Полученные результаты гистологических исследований структуры клеток печени незараженного омуля показали некоторые микроструктурные изменения, которые, видимо, связаны с воздействием негативных факторов среды обитания рыб. При микроскопии образцов печени в группе особей со слабой степенью инвазии в паренхиме органа обнаружены признаки острой гиперемии: капилляры кровенаполнены, расширены. Установлено, что при паразитировании плероцеркоидов на стенке кишечника в печени омулей произошли патоморфологические изменения. В частности, в группе рыб с невысокой степенью инвазии отмечена деструкция паренхимы, нарушения микроциркуляции крови и незначительная некротическая патология. Установлено, что наиболее выраженные изменения зарегистрированы в печени рыб при высокой степени заражения. При высокой степени инвазии структура печени характеризуется наличием в гепатоцитах крупных капель, увеличением площадей с некротическими клетками, наличием выраженных признаков хронического венозного полнокровия и образования каверн. Полученные результаты указывают на патологические изменения в микроструктуре клеток печени омулей, зараженных плероцеркоидами D. Dendriticum, степень выраженности которых находилась в зависимости от уровня зараженности гельминтами.

Плероцеркоид, печень, омуль, морфологическая структура, гепатоцит, ядро, ядрышки

Короткий адрес: https://sciup.org/142228789

IDR: 142228789 | УДК: 639.2.09+576.3/7

Текст научной статьи Особенности морфологических изменений клеток печени нерестовых омулей разной степени зараженности гельминтами D. dendriticum

Представляя высший трофический уровень пресноводных сообществ, рыбы как последнее звено в трофической цепи, накапливают значительное количество токсикантов и принимают на себя основную тяжесть техногенной нагрузки, что приводит к сокращению их численности, ухудшению качественных показателей их популяций [1 - 3]. Как известно, гельминты, жизненный цикл которых реализуется при участии рыб в качестве окончательных или промежуточных хозяев, оказывают непосредственное воздействие на их организм при паразитировании во внутренних органах. Тем не менее многие авторы отмечают, что во взаимоотношениях в системе «паразит – хозяин» существует относительное динамическое равновесие, которое может нарушаться под воздействием стрессовых факторов и зависит от интенсивности инвазии, возраста и физиологического состояния хозяина [4 - 6].

Поражения органов и тканей рыб могут наблюдаться при отсутствии визуальных симптомов интоксикации. В таких случаях патоморфологические изменения являются единственным показателем вредного воздействия токсикантов на ранних стадиях токсического воздействия [7]. Печень рыб, обладая чрезвычайно широким функционально-метаболическим профилем, несет основную нагрузку в экстремальных условиях. Структурно-функциональные изменения в печени проявляются в виде зернистой дистрофии, вакуолизации цитоплазмы гепатоцитов, некробиоза и других нарушений [8 - 10]. Поэтому анализ состояния этого органа является необходимым компонентом комплексной оценки морфофункционального статуса рыб как высшего трофического звена пресноводных экосистем.

Цель исследования - изучение морфологических особенностей структуры клеток печени нерестовых омулей при разной степени зараженности D. Dendriticum .

Материалы и методы

Сбор ихтиологического материала проводили по квоте Байкальского филиала ФГБНУ ВНИРО (в рамках ресурсных исследований на 2019 г.) в местности Малое Колесово Кабан-ского района Республики Бурятия. Объектом исследования служила печень байкальского омуля, выловленного в период нерестовой миграции в протоке, впадающей в р. Селенгу. Для проведения гистологического анализа было выловлено 17 особей омуля, среди которых оказались незараженными самец в возрасте 5 и самка в возрасте 7 лет (подсчет велся по годовым кольцам на чешуе). После вскрытия брюшной полости омуля определяли степень инвазии, проводили подсчет гельминтов на стенке пищеварительного тракта. Низкая степень инвазии (зараженность паразитами одного животного) составила 2-3 гельминта на одно животное; высокая степень инвазии - от 18 и выше плероцеркоидов. Для гистологического анализа кусочки 36

ткани печени рыб фиксировали в 10 %-ном растворе формалина с последующей обработкой в лабораторных условиях. Обработку биологических проб проводили по общепринятой методике, после стандартной проводки заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной 56 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по Эрлиху с последующим заключением в канадский бальзам.

Промеры структур клеток печени проводили на 10 срезах каждой особи, на пяти участках исследуемого среза измеряли диаметр гепатоцитов, ядер и площадь клеток с использованием микроскопа Axiostar plus, видеокамеры для микроскопа MICROCAM по программе Micromed images 1,0 при увеличении в 200, 400 раз. Статистический анализ данных проводили внутри экспериментальных групп по Пирсону. Полученные цифровые данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере с помощью программы «Micromed Excel». Достоверность полученных результатов определяли с помощью критерия Стьюдента (Л.Ф. Лакин, 1990) и считали достоверным при Р ≤ 0,05.

Результаты исследований и их обсуждение

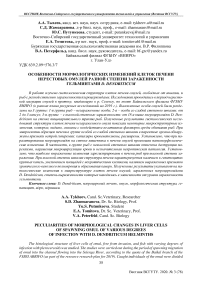

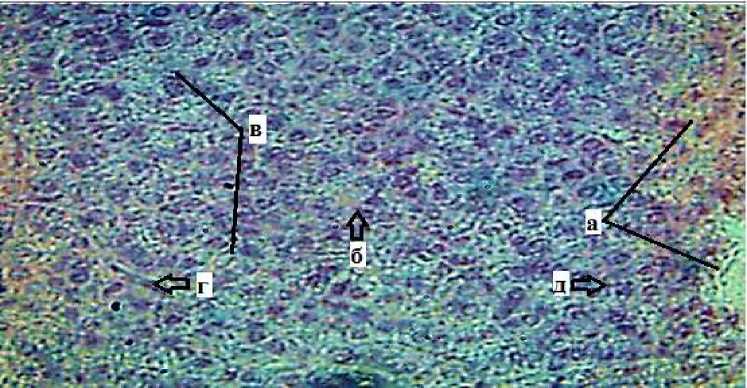

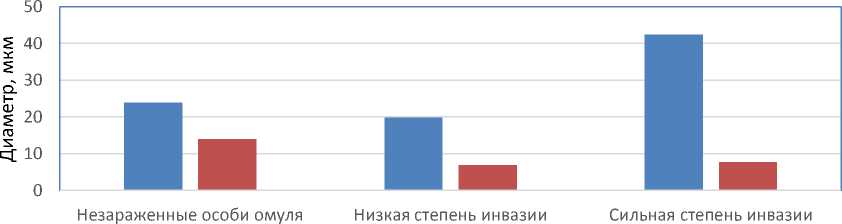

Гистологическое исследование срезов печени незараженных омулей показало, что структура органа представлена многочисленными клетками гепатоцитами, имеющими неправильную форму с нежногранулярной, умеренно базофильной цитоплазмой. Клетки гепатоциты просматривались в паренхиме в виде плотных тяжей, разделенных широкими синусоидами типа лакун (рис. 1). Окраска печени неинвазированных особей омуля варьировала от светлого до светло-желтого цвета, края органа сглажены, плотной консистенции. Микроструктура печени рыб представлена паренхимой, состоящей из эпителиальных клеток, и стромой из соединительной ткани, снабженной кровеносными капиллярами. Морфометрические исследования показали, что диаметр гепатоцитов составил в среднем 23,83±0,98 мкм. У большинства гепатоцитов ядро овальной формы с отчетливо визуализирующимся ядрышком в центре. При микроскопии отмечали единичные 2-, 3-ядерные гепатоциты (рис. 1 г), при этом диаметр ядер составил в среднем 14,00±0,66 мкм (табл).

Рисунок 1 - Микроструктура печени незараженного омуля: а - гепатоцит с кровеносным капилляром; б - ядро с ядрышком; в - крупные капли; г - 3-ядерный гепатоцит; д - желчный проток;

е - темные пятна; ж - расширение стенки синусоида. Окраска гематоксилин и эозин (ув. об. 10х40)

Таблица

Средние морфометрические показатели структуры клеток печени рыб, М±м

|

Показатели структуры печени группа, n = 17 |

Незараженные половозрелые особи омулей |

Степень инвазии зараженных рыб |

|

|

низкая степень инвазии |

высокая степень инвазии |

||

|

1. Средний диаметр гепатоцитов (пределы измерений), мкм |

23,83±0,98 20,9-27,0 |

19,83±4,08 18,54-24,52 |

42,45±2,21 * 1 - 2 31,70-48,82 |

|

2. Средний диаметр ядер (пределы измерений), мкм |

14,00±0,66 11,7-16,1 |

6,92±0,73 * 1 5,32-9,25 |

7,74±0,52 * 1 6,4-8,9 |

|

3. Средняя площадь гепатоцитов (пределы измерений), мкм 2 |

1863,34±75,12 1613,98-1975,08 |

1245,80±78,22 * 1 1098,12-1380,04 |

5992,84±108,14 * 1,2 3896,09-7038,85 |

Примечание. п * 1,2 - достоверные различия относительно 1-й, 2-й и 3-й групп (р<0,05).

Отчетливо просматривались в гепатоцитах желчные протоки и кровеносные капилляры (рис. 1 а, д). Проведенные гистологические исследования морфологической структуры клеток печени омулей позволили выявить ряд патологических изменений в виде редких мелких, крупных капель и темных пятен разной формы (рис. 1 в, е). Кроме того, в единичных случаях на срезе печени незараженного омуля была установлена «пенистая» структура паренхимы в результате разрыва мембран и излияния содержимого клетки. В некоторых синусоидах, где отмечали крупные капли, стенки расширены. Эндотелиальные клетки синусоида, которые представляют собой основной фильтрационный барьер печени, не визуализировались. Купферов-ские клетки, которые являются резидентными макрофагами печени и играют основную противовоспалительную роль, не просматривались или находились в стадии роста.

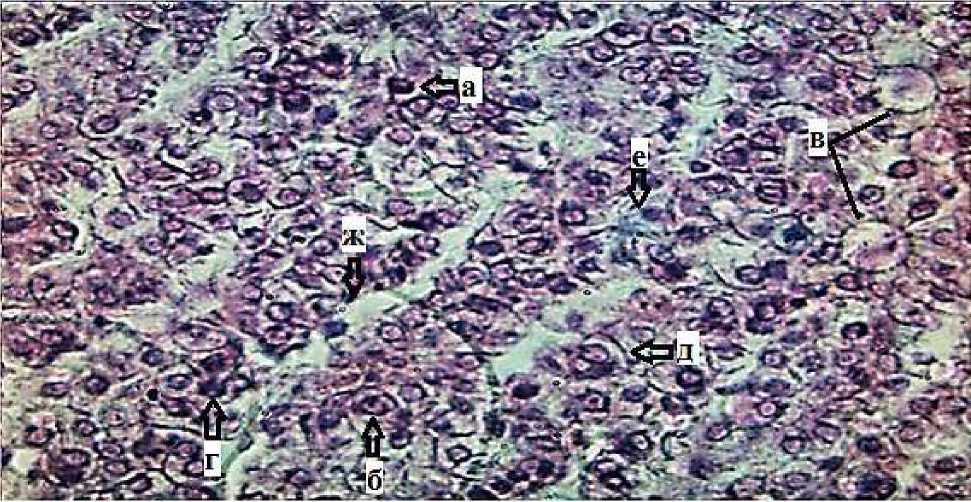

При гистологическом исследовании срезов печени омулей с низкой степенью инвазии гельминтами микроструктура органа характеризовалась наличием определенных признаков патологических процессов в отличие от таковых в группе с незараженными особями рыб. Клетки печени омулей данной группы находились в разной степени гиперемии, паренхима органа атрофирована, с выраженными признаками острого венозного полнокровия (рис. 2 в). При морфометрическом исследовании срезов печени отмечали незначительное уменьшение размера гепатоцитов с признаками некротических проявлений и образования каверн (рис. 2 д, ж). На фоне участков с гиперемией отчетливо просматривалось значительное увеличение темных пятен в паренхиме печени. Кровеносные капилляры печени были расширены, и присутствовали признаки нарушения микроциркуляции. При микроскопии образцов печени рыб с низкой степенью инвазии в отличие от таковых в группе незараженных особей в большинстве гепатоцитов обнаружены крупные капли, которые смещают ядра на периферию клеток, сдавливая их (рис. 2 б, в).

У большинства особей рыб клетки печени были овальной, вытянутой формы со светлой цитоплазмой. При этом диаметр гепатоцитов составил в среднем 19,83±4,08 мкм. Микроскопия образцов печени данной группы рыб позволила отметить уменьшенные, деформированные ядра от вытянутой до округлой формы. При этом произошло повышение количества 2-, 3-ядерных гепатоцитов в отличие от срезов печени неинвазированных особей омуля. Средний диаметр ядер составил в среднем 6,92±0,73 мкм (см. табл.). На атрофичных участках паренхимы в результате острого венозного кровенаполнения синусоиды просматривались неотчетливо. Купферовские клетки были видны нечетко вследствие гиперемии и крупнокапельной дистрофии (рис. 2 е).

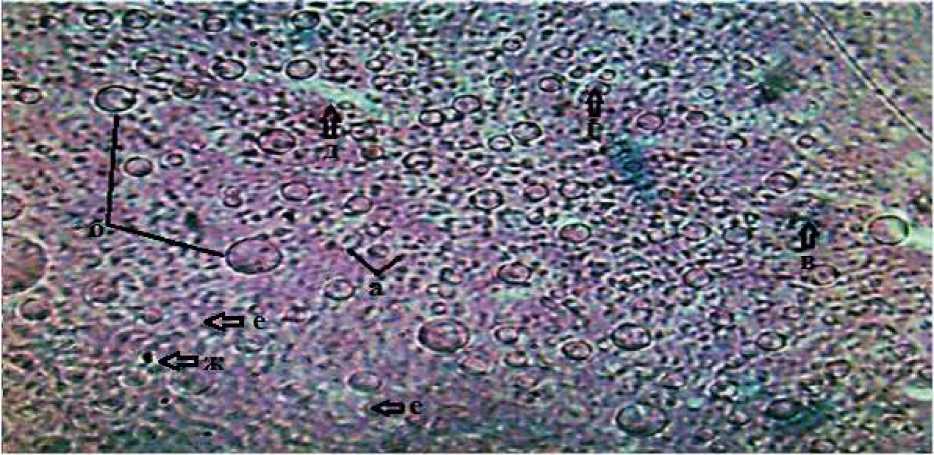

Проведенные гистологические исследования срезов печени рыб с высокой степенью инвазии показали наличие значительных признаков патологических процессов в отличие от таковых в группе со слабой степенью заражения. При макроскопическом исследовании печени омулей данной группы отмечали небольшое расширение органа, закругленные края, темножелтую окраску. Результаты гистоморфометрических исследований клеток печени омулей с высокой степенью инвазии показали существенное увеличение размера гепатоцитов, наблюдалось увеличение площадей с некротизированными клетками (см. табл.). При микроскопическом исследовании клеток печени обнаружены признаки выраженной застойной гиперемии (рис. 3, 4).

Рисунок 2 – Микроструктурные изменения печени слабозараженного омуля с разной степенью гиперемии: а - 2-, 3-ядерные гепатоциты; б - крупные капли; в - кровенаполнение венозных сосудов; г - синусоида с желчным протоком; д - образование каверн; е - купферовская клетка;

ж - некроз гепатоцитов. Окраска гематоксилин и эозин (ув. об. 10х20)

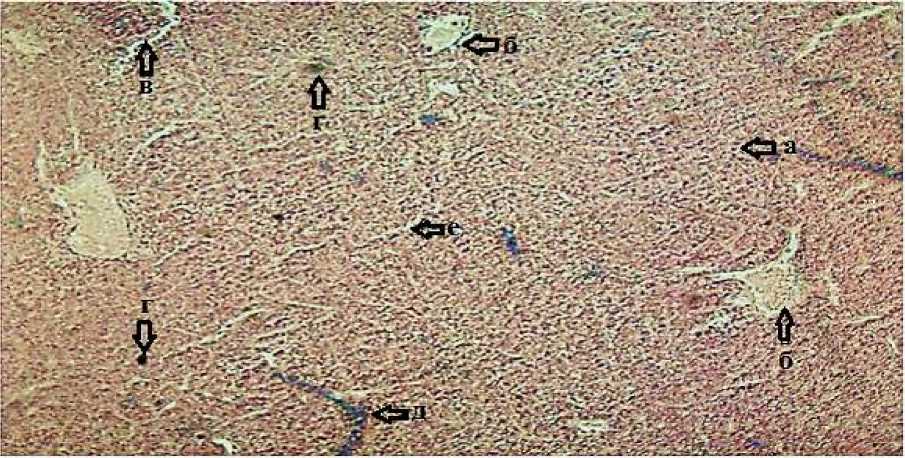

У большинства гепатоцитов неправильная форма со светлой, зернистой цитоплазмой. Основную массу каждой клетки составляла крупная капля, которая, сдавливая стенки, значительно увеличивала размеры клеток.

Рисунок 3 – Микроструктурные изменения печени омулей с высокой степенью инвазии с признаками хронической гиперемии: а - эндотелиальные клетки синусоида; б - купферовские клетки на разных стадиях роста; в - некротизированный участок; г - некротизированный гепатоцит;

д - темные пятна; е - синусоида. Окраска гематоксилин и эозин (ув. об. 10х20)

Некоторые клетки без ядер имели прозрачную цитоплазму и формировали небольшие участки безъядерных клеток, диаметр которых в среднем составлял 42,45±2,21 мкм (рис. 4 б). При микроскопическом исследовании выявили, что участки каверн с пенистой структурой паренхимы имеют очажки с желтыми пятнами (рис. 4 а). Морфометрия срезов печени показала, что в большинстве гепатоцитов размеры ядер без изменений, они смещены на периферию клеток в результате сдавливания их крупными каплями. С увеличением размера гепатоцитов наблюдали значительное увеличение 2-, 3-ядерных клеток в отличие от соответствующих микрофотографий печени незараженных особей омуля. Ядрышки не визуализировались из-за застойного полнокровия (рис. 4).

Рисунок 4 – Микроструктурные изменения печени омуля при высокой степени заражения с признаками хронического полнокровия сосудов: а - образование каверн, желтые пятна;

б - безъядерные участки, пустоты; в - клетки Купфера на разных стадиях роста;

г - хроническое полнокровие сосудов; д - эритроциты. Окраска гематоксилин и эозин (ув. об. 10х40)

При этом размеры ядра составили в среднем 7,74±0,52 мкм. Микроструктурные патологические изменения клеток печени омулей с высокой степенью заражения имели выраженные признаки хронического венозного полнокровия (рис. 4). В паренхиме печени рыб с высокой степенью заражения в отличие от низкой степени инвазии синусоиды рассматривались более отчетливо. Одновременно отмечалось существенное увеличение купферовских клеток с зернистой, серой цитоплазмой на различных стадиях роста, что свидетельствовало о прогрессирующем течении патологического процесса при воздействии токсинов плероцеркоидов (рис. 3 б, 4 в).

■ Диаметр гепатоцитов (мкм) ■ Диаметр ядер (мкм)

Рисунок 5 – Морфометрические изменения структуры клеток печени омулей при разной степени заражения плероцеркоидами L. Dendriticum

Таким образом, гистологический анализ структуры клеток печени омулей, зараженных гельминтами, показал значительное развитие патологических процессов в отличие от микроструктуры клеток печени неинвазированных рыб.

Проведенные гистологические исследования образцов печени омулей, выловленных в период нерестовой миграции и незараженных гельминтами, выявил некоторые отклонения в структуре клеток данного органа, которые являлись, по всей видимости, результатом загрязнения оз. Байкал в период нагула рыб. «Основные загрязняющие вещества поступают в оз. Байкал из вод р. Селенги», а также со сточными водами населенных пунктов, водного транспорта, в результате сброса неочищенных стоков предприятий и в результате функционирования гидросооружений на р. Ангаре [11]. Наблюдаемая микрокартина в клетках печени рыб в виде редких мелких капель с пенистой структурой паренхимы органа возникает, как правило, в связи с нарушениями обмена веществ. На исследованных препаратах печени неза-раженного омуля крупные капли в гепатоцитах и очаги темных пятен в некоторой степени могут свидетельствовать о неблагоприятных условиях среды обитания рыб.

Микроструктурные патологические изменения в клетках печени рыб с низкой степенью инвазии имели существенные отличия от таковых в группе с незараженными особями. Увеличилось количество клеток с крупными каплями, с незначительным повышением 2-, 3-ядерных гепатоцитов. Скопление в клетках крупных капель является причиной прорыва мембраны гепатоцитов, приводящее к прогрессированию дистрофических процессов в печени омулей (см. рис. 2). На единичных срезах образцов печени отмечали некроз гепатоцитов. У незначительной части исследуемых особей омуля были обнаружены различные по площади участки деструктивных изменений печеночной ткани - гиперемии разной степени и образования каверн. Наблюдаемая гистологическая картина, связанная с незначительным уменьшением диаметра клеток печени, появлением крупных капель, единичных некрозов гепатоцитов, по-видимому, является следствием влияния продуктов секреции паразитов.

При гистологическом анализе образцов печени омулей с высокой степенью инвазии выявлены значительные отклонения в структуре клеток данного органа по сравнению с таковыми в группе с низкой степенью заражения. Наблюдаемая гистоморфометрическая картина существенного увеличения диаметра гепатоцитов, очевидно, связана с нарушениями обмена веществ в клетках печени (рис. 5). Морфометрические измерения позволяют показать достоверность статистических показателей в таблице 1 при р<0,05. Изменения характеризовались наличием в гепатоцитах крупных капель с зернистой, светлой цитоплазмой, наполненных цитоплазматической жидкостью. У большей части исследуемых особей омуля в клетках печени были обнаружены различные по площади участки каверн в результате разрыва мембран и излияния содержимого (см. рис. 2, 4). На большинстве срезов исследуемых образцов печени были обнаружены гиперемичные участки с некрозами гепатоцитов, признаками хронического полнокровия сосудов. По всей видимости, образование каверн, некрозы клеток печени омулей является результатом комплексного негативного воздействия продуктов жизнедеятельности паразитов и среды обитания рыб (см. рис. 3, 4). Возможно, увеличение площади участков с деструктивными изменениями паренхимы печени омулей при высокой степени заражения гельминтами индуцировало процесс пролиферации купферовских клеток (см. рис. 3, табл.).

Данные ряда авторов [12,13] указывают на то, что некрозы гепатоцитов рыб встречаются довольно часто и являются либо результатом загрязнения вод тяжелыми металлами, либо следствием паразитарных инвазий. М.П. Дробот и др. (2011) обнаружили в печени карася обыкновенного, выловленного в водоемах Среднего Поволжья, очаги многочисленных некрозов, что может косвенно свидетельствовать о жестких условиях среды обитания в этом водоеме. Наблюдаемая дистрофия гепатоцитов, по мнению авторов, - патологический процесс, возникающий, как правило, в связи с нарушениями обмена веществ в клетках и характеризующийся наличием в клетках крупных вакуолей, наполненных цитоплазматической жидкостью [14].

В работах С.А. Мурзиной и др. (2014) показано, что щука по сравнению с плотвой наиболее уязвима к изменению качества воды озер Костомукшское и Койвас. Можно предположить, что в условиях изменения состояния водоема (повышенная минерализация и т.д.) происходит перестройка метаболизма рыб, связанная с жиронакоплением в печени, которая выражается в увеличении размеров гепатоцитов и, по мнению авторов работы, замещении форменных элементов клеток на жировые капли. Формирование липидных капель в гепатоцитах является следствием нарушения липидного обмена [15].

Следует отметить, что подобные результаты приведены в работах М.П. Попюк (2014), И.С. Некрасова (2014) и др. [16, 17].

Выводы

В результате проведенного анализа клеток печени нерестовых омулей с использованием морфологического, морфометрического и статистических методов выявлены комплексные изменения в гистоархитектонике органа при заражении гельминтами, степень выраженности которых зависела от степени зараженности рыб.

-

1. Микроструктурные исследования клеток печени незараженных особей омуля позволили выявить наличие редких, мелких капель и темных пятен в паренхиме органа. Произошедшие структурные изменения являются, по-видимому, следствием загрязнения среды обитания байкальского омуля.

-

2. При слабой степени зараженности омулей гельминтами на срезах образцов печени выявлены гепатоциты с крупными каплями и единичными некрозами. Обнаруженные участки деструктивных изменений печеночной ткани, различные по площади, вероятнее всего, являются следствием влияния продуктов секреции гельминтов.

-

3. Микроструктурные изменения срезов печени рыб с высокой степенью заражения плероцеркоидами характеризовались многочисленной деструкцией паренхимы органа с признаками хронического полнокровия сосудов. Отмеченные признаки зернистой дистрофии клеток печени омулей являются, по-видимому, результатом воздействия продуктов жизнедеятельности паразитов и среды обитания рыб.

Список литературы Особенности морфологических изменений клеток печени нерестовых омулей разной степени зараженности гельминтами D. dendriticum

- Решетников Ю.С., Попова О.А., Стерлигова О.П. и др. Изменение структуры рыбного населения эвтрофируемого водоема: монография. - М.: Наука, 1982. - 248 с.

- Селюков А.Г. Морфофункциональные изменения рыб бассейна Средней и Нижней Оби в условиях возрастающего антропогенного влияния // Вопросы ихтиологии. – 2012. – Т. 52, № 5. - С. 581–600.

- Экология рыб Обь-Иртышского бассейна / под ред. Д.С. Павлова, А.Д. Мочека. - М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. – 596 с.

- Пронина С.В., Пронин Н.В. Взаимоотношения в системах гельминты – рыбы (на тканевом, органном и организменном уровнях) / отв. ред. С.С. Шульман; АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. науч. центр. Ин-т бологии. - М.: Наука, 1988. - 176 с.

- Куклина М.М., Куклин В.В. Особенности белкового обмена серебристых чаек (Larus argentatus Pontop.) при инвазии трематодами Himasthla larina (Trematoda: Echinostomatidae) // Известия РАН. Сер. Биологическая. - 2007. - № 5. - С. 563-569.

- Извекова Г.И. Влияния плероцеркоидов Ligula intestinalis (L.) (Cestoda, Pseudophyllidae) на промежуточных хозяев – рыб // Успехи современной биологии. - 2010. - Т. 130, № 6. - С. 610-621.

- Аршаница Н.М., Лесников Л.А. Патоморфологический анализ состояния рыб в полевых и экспериментальных токсикологических исследованиях // Тез. докл. Первого Всесоюзн. симпоз. по методам ихтиотоксикологических исследований. - Л., 1987. - С. 7-9.

- Абдуллаев Н.Х., Каримов Х.Я. Печень при интоксикациях гепатотропными ядами. - Ташкент: Медицина, 1989. – 96 с.

- Алтуфьев Ю.В. Печень каспийских осетровых в условиях антропогенного загрязнения среды // Экологические и морфофункциональные основы адаптации гидробионтов: тез. докл. симпозиума, посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Н.Л. Гербильского. – Л., 1990. – С. 3–5.

- Da P.E., Coox S.J. Go na D. Sublethal responsesto pesticides of several species of аustralian freshwater fish and crustaceans and rainbow trout // Environ. Toxicol. and Chem. – 1994. – Vol. 13, N 8. – Р. 1341–1354.

- Барабанщиков Д.А., Сердюкова А.Ф. Экологические проблемы озера Байкал // Экология: Молодой ученый. - 2017. - № 25 (159). – С. 104–107.

- Tramp B.F., Jones R.T., Sahaphong S. Cellular effects of mercury on fish kidney tutules // The pathology of Fishes. Wash. Univ. Wisconsin Press. – 1975. – P. 585-612.

- Hibiya E.T. An Atlas of Fish Histology: Normal and Pathological Features. – N.Y.: Kodansha Ltd, 1996. – 147 p.

- Дробот Г.П., Трубачева В.С., Малюта О.В. и др. Гистоморфометрические характеристики печени рыб как биоиндикаторы качества водной среды // Лес. Экология. Природопользование: Вестник МарГТУ. – 2011. - № 3. – С. 101-107.

- Мурзина С.А., Нефедова З.А., Пеккоева С.Н. и др. Гистоморфологическая структура печени у плотвы (Rutilus Rutilus) и щуки (Esox Lucius), обитающих в разных по антропогенной нагрузке озерах // Экология. - 2014. - № 2. – С. 147-153.

- Попюк М.П. Патоморфологические изменения в печени атерины Atherina boyeri при инвазии Contracaecum rudolphii I. Hartwich, 1964 (Nematoda: Anisakidae) // Вестник МГТУ. – 2017. – Т. 20, № 2. - С. 445-454.

- Некрасов И.С., Пашина Л.С., Селюков А.Г. Морфофункциональные изменения печени сиговых рыб в условиях реки Северная Сосьва в период летнего нагула // Вестник Тюменского гос. ун-та. Экология. - 2014. - № 12. – С. 114-120.