Особенности морфологической дифференциальной диагностики интрадуральной опухоли, локализующейся на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста

Автор: Матвеева О.В., Бажанов С.П., Пономарева Е.Е., Толкачев B.C.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: продемонстрировать необходимость применения современных методов морфологической верификации в дифференциальной диагностике первичного и вторичного неопластического поражения спинного мозга. Показано, что гистогенез опухолевых клеток должен рассматриваться с позиций сравнительной оценки традиционных и дополнительных методов морфологической верификации, что диктует необходимость проведения комплексной дифференциальной морфологической диагностики с несомненным приоритетом применения методики иммуногистохимического исследования для верификации окончательного диагноза метастатического поражения редкой локализации.

Дифференциальная диагностика, иммуногистохимия, интрадуральная опухоль, патологическая анатомия, спинной мозг

Короткий адрес: https://sciup.org/149135148

IDR: 149135148

Текст научной статьи Особенности морфологической дифференциальной диагностики интрадуральной опухоли, локализующейся на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста

том числе и локализующихся на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста, определения их пролиферативной активности, идентификации клеток различных типов по их уникальным маркерным признакам, а также изучения синтетических и секреторных процессов в них необходимо применение современных методов патоморфологии и гистохимии, в том числе иммуногистохимических исследований, что крайне важно для дальнейшей курации пациентов и назначения им адекватной адъювантной терапии [3].

Цель : продемонстрировать необходимость применения современных методов морфологической верификации в дифференциальной диагностике первичного и вторичного неопластического поражения спинного мозга.

Проанализирована первичная медицинская документация пациента М. 63 лет, находившегося на стационарном лечении в отделении нейрохирургии НИИТОН СГМУ (медицинская карта стационарного больного №5778), которому в последующем выполнили хирургическое лечение по поводу интрадурально расположенной опухоли конуса спинного мозга и корешков конского хвоста. После получения взятого во время хирургического вмешательства нативного препарата гистологическую проводку осуществляли по стандартной методике, срезы окрашивали гематоксилином и эозином, иммуногистохимическое исследование проводили с использованием антител к ТТF1 (8G7G3\1) — Cell, синаптофизин (SP11) — Cell, хромагранин А (LK2H10) — Cell, Napsin A (Rabbit Polyclonal), GFAP (EP672Y-Cell), S 100 — поликлон — Cell, Tyrosinase (T311) — Cell, CK 7 (OV-TL12\30) — Cell, p 63 (4A4) — Cell, CK 20 (Ǫ6) — Cell.

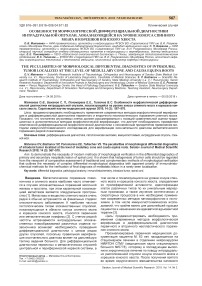

Рис. 1. Удаленная опухоль

Описание клинического случая. В феврале 2018 г. пациенту М. 63 лет выполнена верхняя лобэктомия слева по поводу мелкоклеточного рака верхней доли левого легкого Т3N0M0 с признаками железистой дифференцировки. В послеоперационном периоде проведено 5 курсов полихимиотерапии. Через 6 месяцев после хирургического вмешательства стал отмечать боль в поясничном отделе позвоночника. При нейровизуализационном исследовании выявлена интрадуральная опухоль на уровне L2-L3 позвонков. С направительным диагнозом первичной опухоли спинного мозга (шваннома, менингиома) пациент направлен в нейрохирургическое отделение НИИТОН СГМУ для хирургического лечения. Ему выполнена ламинэктомия на уровне L2-L3 позвонков, микрохирургическое тотальное удаление опухоли под нейрофизиологическим мониторингом. Интраоперационная визуальная оценка удаленного новообразования соответствовала первичной интрадуральной опухоли — эпендимоме терминальной нити неуточненной степени анаплазии, однако с учетом данных анамнеза нельзя было исключить метастатическое поражение конуса спинного мозга и корешков конского хвоста.

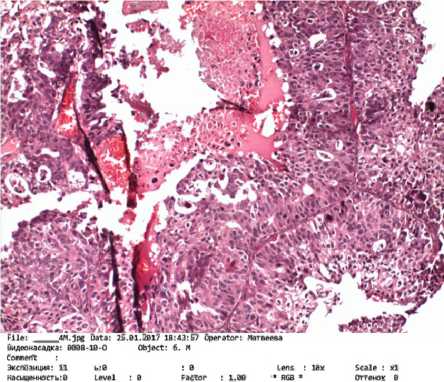

Рис. 2. Опухолевые клетки в основном вытянутой формы располагаются тяжами и пластами. В центре тонкостенные сосуды. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 10

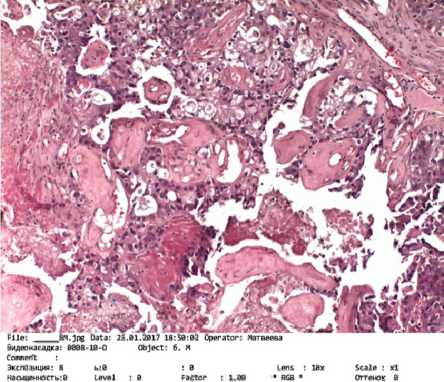

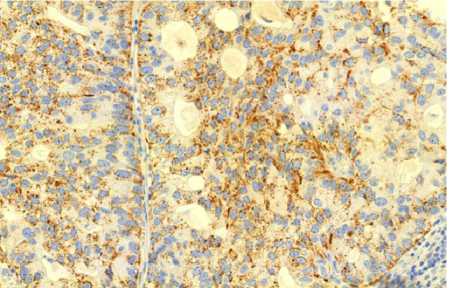

При макроскопической оценке в условиях пато-морфологической лаборатории удаленная опухоль имела серо-бурый цвет, размеры 2,5х1,5 см, местами в опухолевой ткани отмечались очаги некрозов и кровоизлияний (рис. 1). При изучении микропрепаратов выявлена злокачественная опухоль с очагами некрозов, кровоизлияний, солидным скоплением полиморфных клеток вытянутой и округлой формы. В ядрах отмечен четкий хроматин. Патологические митозы встречались в количестве до пяти в поле зрения. Опухолевые клетки располагались тяжами, пластами, местами образовывали структуры, напоминающие розетки, железы и сосочки. Строма новообразования имела признаки лимфоцитарнолейкоцитарной инфильтрации (рис. 2, 3). Описанная микроструктурная картина была характерна для метастаза рака легкого, однако, учитывая локализацию новообразования, признаки розеткообразования и формирования сосочковых структур, нельзя было исключить анапластическую эпендимому, что создало определенные затруднения для формирования достоверного заключения об окончательном диагнозе и требовало применения для дифференциальной морфологической диагностики метода иммуногистохимического исследования.

Рис. 3. Опухолевые клетки вокруг сосудов формируют сосочкоподобные структуры. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 10

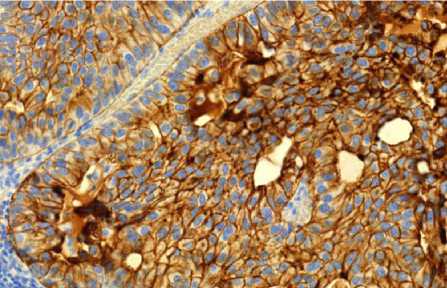

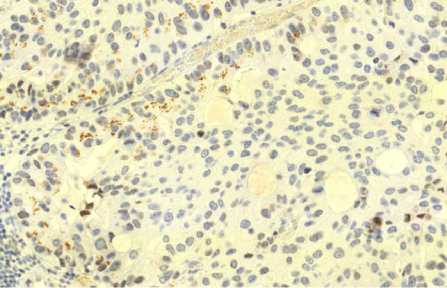

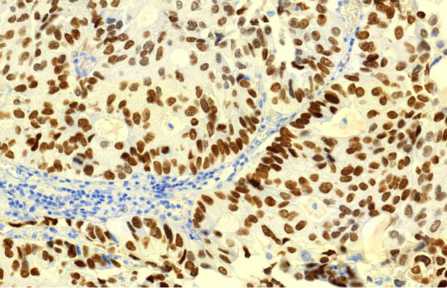

Анализ результатов иммуногистохимического исследования биологических образцов продемонстрировал присутствие в клетках опухоли выраженной экспрессии СК7, Napsin A и ТТF1. В некоторых клетках отмечена слабая экспрессия синаптофизина. Экспрессии хромагранина А, белка S-100, тирозиназы, GFAP, p63 и СК20 отмечено не было, что мор-фоиммунофенотипически соответствовало метастазу аденокарциномы легкого со слабо выраженными признаками нейроэндокринной дифференцировки (рис. 4–7).

Рис.4. Иммуногистохимия: выраженная эксрессия СК7. Ув. 10

Обсуждение клинического случая. Одной из особенностей морфологической дифференциальной диагностики опухолей центральной и периферической нервной системы является поливариант-ный патоморфологический анализ, включающий как традиционные (рутинные) методики исследования, а именно цитоморфологию и гистологию с применением стандартных красителей, так и современные, высокочувствительные и высокоспецифичные методы, такие как иммуногистохимия с моноклональными антителами.

Рис. 5. Иммуногистохимия: выраженная экспрессия Napsin A. Ув. 10

Рис. 6. Иммуногистохимия: слабая экспрессия синаптофизина. Ув. 10

Рис.7. Иммуногистохимия: выраженная экспрессия ТТF1. Ув. 10

В рассматриваемом случае имелись определенные трудности морфологической дифференциальной диагностики между первичными новообразованиями, которые обычно локализуются на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста (эпендимома терминальной нити, невринома), и метастатическим поражением, что встречается крайне редко. Методика стандартного гистологического исследования с окраской препаратов гематоксилином и эозином позволила судить о злокачественном характере новообразования с учетом критериев Daumas — Duport, о чем свидетельствовали клеточный и ядер-ный полиморфизм, сосудистая и эндотелиальная пролиферация, патологические митозы, некрозы, обилие железистых структур, а также лейкоцитарная и лимфоцитарная инфильтрация в строме опухоли, однако не дала возможности осуществить окончательную патоморфологическую диагностику гистотипа опухоли. Это было связано с особенностями цитоморфологии изучаемого образования, такими как розеткообразование и формирование сосочковых структур, что является более характерным для первичных злокачественных опухолей, локализующихся на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста, а именно для анапластической эпендимомы. Однако с учетом данных анамнеза нельзя было исключить и метастатический характер процесса. Неоднозначность результатов гистологического исследования продиктовала необходимость дополнительного применения методики иммуногистохимии с моноклональными антителами к поверхностным антигенам анапластической эпендимомы и первичных злокачественных опухолей легкого. Результаты проведенного обследования продемонстрировали наличие выраженной экспрессии к СК7, Napsin A, TTF1, умеренной экспрессии к синаптофизину, отсутствие экспрессии к хромогранину А, белку S100, тирозиназе, GFAP, белку р63 и СК 20, что позволило судить о морфоиммунофенотипе опухоли, соответствующем аденокарциноме легкого с признаками нейроэндокринной дифференцировки, что не противоречит окончательному заключению о метастазе мелкоклеточного рака легкого в конус спинного мозга и корешки конского хвоста.

Таким образом, применение методики иммуногистохимического исследования в демонстрируемом случае позволило осуществить окончательный па-томорфологический диагноз метастатического поражения структур центральной и периферической нервной системы редкой локализации и дало возможность для своевременного назначения обоснованной адъювантной терапии при дальнейшем наблюдении и лечении пациента в условиях онкологического стационара.

Заключение. Демонстрация случая хирургического лечения и патоморфологической диагностики пациента с интрадуральным метастазом рака легкого в область конуса спинного мозга и корешков кон- ского хвоста позволила рассматривать гистогенез опухолевых клеток с позиций сравнительной оценки традиционных и дополнительных методов морфологической верификации, а также убедительно доказала необходимость проведения комплексной дифференциальной морфологической диагностики с несомненным приоритетом применения методики иммуногистохимического исследования для верификации окончательного диагноза метастатического поражения редкой локализации.

Список литературы Особенности морфологической дифференциальной диагностики интрадуральной опухоли, локализующейся на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста

- Мацко Д. E., Коршунов А. Г. Атлас опухолей центральной нервной системы. СПб., 1998; 197 с.

- Matsko DE. Neurosurgical pathology. St. Petersburg, 2015; 405 p.

- Международная классификация ВОЗ опухолей центральной нервной системы: Руководство по па-томорфологической диагностике / перевод B.C. Сидорина. М., 2016; 426 с.