Особенности накопления и сохранности костных остатков мелких млекопитающих в карстовых полостях Приполярного Урала

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения сохранности костных остатков грызунов из местонахождений пещерного типа на рр. Щугер и Кожым. Установлено, что в процессе накопления костного материала очень активное участие принимали дневные и ночные пернатые хищники, значительно меньшее — хищные четвероногие.

Костные остатки, сохранность, погадки, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149128564

IDR: 149128564

Текст научной статьи Особенности накопления и сохранности костных остатков мелких млекопитающих в карстовых полостях Приполярного Урала

Пещерные зоогенные скопления занимают одно из первых мест по информативности среди других типов захоронений остатков плейстоценовых и голоценовых позвоночных [2]. Они относятся к автохтонным местонахождениям, в которых костные остатки находятся в первичном залегании, так как остеологический материал накапливается в них, как правило, или на месте гибели животного или вблизи него. С тафономической точки зрения пещерные захоронения остат ков позвоночных животных представляют собой более сложные объекты по сравнению с танатоценозами открытого типа. В карстовых полостях наряду с абиотическими факторами в накоплении костей принимают участие биотические, причем степень влияния последних гораздо более значительна. К абиотическим факторам, влияющим на формирование танатоцено-зов пещерного типа, относятся гидроген-ные процессы. Среди биотических факторов выделяются пищевая деятельность пернатых и четвероногих хищников, образ жизни которых связан в какой-либо степени с пещерами, а также троглофиль-ное поведение животных, направленное на поиски места зимовки, или просто проявление исследовательского инстинкта [2]. Деятельность любого агента формирования местонахождения сопровождается определенной выборочностью. В случае, когда пещерный танатоценоз формируется в результате деятельности хищников, выборочность накопления зависит от вида хищника и спектра его питания и, кроме того, от природной зоны, окружающих биотопов, сезона года, а также от условий среды, в которой находились кости [3].

В данной работе рассматривается костный материал из шести местонахождений Приполярного Урала и погадочный материал, собранный в результате полевых работ на Среднем Тимане и Приполярном Урале в период с 2007 по 2010 г.

Четыре местонахождения расположены на правом берегу р. Щугер в скальном выходе каменноугольных известняков (Верхних Воротах), в 20—30 м выше по течению от ручья Велдор-Кыртаель на территории, принадлежащей национальному парку “Югыд Ва”. Местонахожде ния находятся в 10—20 м друг от друга на разной высоте от уреза воды Щугера. Остальные два местонахождения расположены на правом берегу р. Кожым в 7 км выше устья р. Сывъю и в 1 км ниже по течению от скалы Каюк-Нырд, в скальном выходе известняков ордовика на расстоянии 50 м друг от друга.

Сохранность костных остатков мелких млекопитающих (характер коррозии от действия пищеварительных ферментов, степень раздробленности и т. д.) из местонахождений свидетельствует о погадоч-ном происхождении ископаемого комплекса, а наличие небольших фрагментов костей крупных млекопитающих со следами погрызов говорит о возможном вкладе четвероногих хищников в формирование ориктоценоза.

Однако можно составить более точную картину погадочного происхождения костного материала в отложениях. Это связано со способами поедания и переваривания добычи, характерными для дневных хищников и обуславливающими существенные различия в сохранности ископаемого материала по сравнению с костным материалом из погадок ночных хищников. Например, погадки сов отражают точное число особей в добыче, потому что совы предпочитают ловить такую добычу, которую могут проглотить целиком [5].

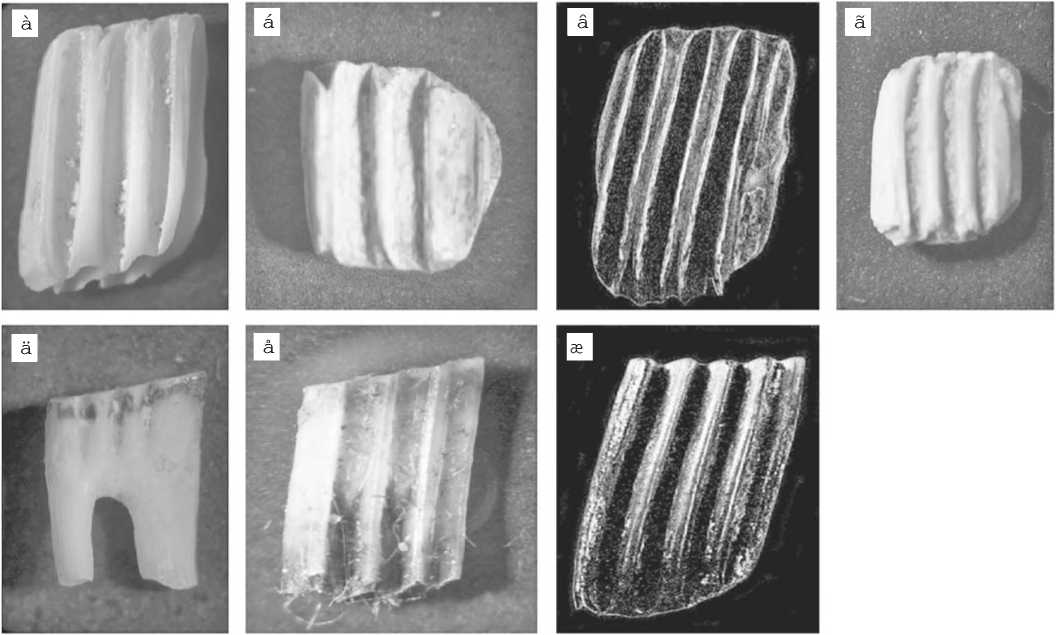

Погадки дневных хищников содержат относительно небольшое количество костей из-за способа приема пищи (раз рывают добычу), причем кости имеют более плохую сохранность из-за последующего переваривания. В погадках дневных хищников встречаются костные остатки от двух до четырех особей, в то время как у ночных хищников на одну погадку приходится одна особь [5]. Зубы и кости в погадках дневных хищников иногда хорошо сохраняются, но чаще всего сильно отличаются от таких же элементов из погадок ночных хищников тем, что они частично растворены и эродированы (см. рисунок). Например, на зубах из погадок сов (ж) эмаль сохраняется блестящей и гладкой, а зубы из погадок дневных хищников (в) имеют частично растворенную эмаль, матовую, шероховатую поверхность и часто округлую форму [5].

Многие зубы из местонахождений на Приполярном Урале разрушены точно так же, как зубы современных грызунов из погадок пернатых хищников, обнаруженных на Среднем Тимане и Приполярном Урале. При этом погадки, собранные на Среднем Тимане в долине р. Печорской Пижмы и на Приполярном Урале в долине р. Кожым, содержат большое количество хорошо сохранившихся костей мелких млекопитающих и небольшое количество зубов (см. рисунок, д, е) в отличном состоянии (с гладкой, блестящей эмалью без признаков эрозии).

В погадках, собранных в долине р. Щугер на Приполярном Урале, обнаружено не только большое количество

Рис. 1. Степень сохранности зубов из погадок: а—г — дневных хищников; д—ж — сов

костей, но и зубов (см. рисунок, а, б, г), причем зубы сильно изменены эрозией (шероховатая поверхность, сглаженные углы, изолированные зубы имеют округлую форму). Следует также отметить, что в большинстве погадок с Приполярного Урала содержится от трёх до четырёх особей, а на Среднем Тимане в одной погадке обнаруживается всего одна особь.

При разборке и сортировке материала автором было предположено, что различия в сохранности костных остатков связаны с механическим износом перед попаданием в отложения. Однако выяснилось, что механический износ не играет большой роли, на что указывают следующие признаки:

в результате механического износа не сохранились бы края треугольных петель (призм, треугольных полей) зубов [5];

некоторые зубы ископаемых Arvicola terrestris, Clethrionomys sp. и Microtus agrestis из отложений сильно эродированы, точно так же как и зубы современных Arvicola terrestris, Clethrionomys sp. и Microtus agrestis из погадок дневных хищников, собранных в долине реки Щугер на Приполярном Урале. Крайне маловероятно, что такое подобие возникло в результате механического изнашивания ископаемых изолированных зубов.

При изучении костных остатков мелких млекопитающих автором также было предположено, что различия в сохранности обусловлены ихдекальцинацией после осаждения. Однако и этот фактор можно исключить по следующим причинам:

в составе и структуре вмещающих отложений не наблюдаются признаки гипергенного преобразования, что подтверждается и сохранностью тонких раковин гастропод;

не все зубы несут следы изменений;

на зубах, затронутых эрозией, разрушены только жевательные поверхности, что характерно для зубов, находящихся в альвеолах во время переваривания добычи [5].

Таким образом, характер сохранности большей части ископаемого материала указывает на то, что он сформировался в результате деятельности дневных и ночных хищных птиц.

Опубликованные данные указывают на то, что соотношение видов в добыче хищников очень часто отличается от соотношения численности видов в природе [4]. Дневные и ночные хищные птицы предпочитают охотиться на виды, в массовом количестве встречающиеся на открытых местообитаниях [1, 3, 5]. Ценность погадок ночных хищников состоит в том, что по ним можно вести учет редких видов в регионе [5]. Недостатки выборочности накопления остатков из-за деятельности дневных и ночных хищных птиц компенсируют друг друга, и в результате получается более полная картина состава и структуры фауны мелких млекопитающих на Приполярном Урале.

Помимо разницы в сохранности костного материала было также отмечено, что кости и зубы из разных слоев некоторых местонахождений хорошо отличаются окраской. Например, зубы из слоя 2 местонахождения Кожим-2 коричневые, а зубы из вышележащего слоя 1 имеют сероватый оттенок, при этом рыхлые отложения слоя 2 также окрашены в коричневый цвет, а отложения слоя 1 — в серый. Такая же картина наблюдается и в слоях 1 и 2 местонахождения Щу-гер-5. Так, зубы из слоя 2 имеют темнокоричневую (почти черную) окраску, а зубы из слоя 1 отличаются светло-коричневым оттенком. Это указывает, скорее всего, на то, что локализация остатков мелких млекопитающих не была нарушена, т. е. не происходило их перемешивания.

Все рассмотренные выше отложения можно поделить на два типа: отложения подскальных площадок и входных гротов. К первому типу относится местонахождение Щугер-2, а все остальные (Щугер 1, 4 и 5, Кожим-1, 2 и Соколиный) относятся ко второму типу.

В местонахождениях обнаружены остатки грызунов, насекомоядных, зайцеобразных, мелких хищников, птиц, рыб и парнокопытных (единичные кости северного оленя). Во всех местонахожде ниях преобладают остатки рыб, представленные всеми частями скелета с преобладанием чешуи. Видовой состав мелких млекопитающих включает рыжих полевок, копытного, сибирского и лесного леммингов, темную полевку, узкочерепную полевку, полевку-экономку, водяную полевку, пищуху, лесную мышов-ку, белку, зайца, мелких куньих, крота и землеройку.

Таким образом, все изученные автором местонахождения на Приполярном Урале относятся к зоогенным скоплениям в карстовых полостях, образованным в основном в результате деятельности дневных и ночных пернатых хищников с небольшим участием хищных млекопитающих. По типу скоплений костных остатков они делятся на скопления входных гротов и подскальных площадок. Костные остатки в них имеют хорошую сохранность, они не подвергались значительному перемешиванию и переотложению.

Список литературы Особенности накопления и сохранности костных остатков мелких млекопитающих в карстовых полостях Приполярного Урала

- Бородин А. В. Соотношение численности видов мелких млекопитающих в различных биотопах долины реки Хадытаяха (Южный Ямал) по результатам отловов давилками и в пищевом рационе хищных птиц и песца // Материалы по истории и современному состоянию фауны севера Западной Сибири. Сб. научных трудов. Челябинск: Изд во Рифей, 1997. С. 91-105.

- Оводов Н. Д. Палеофаунистическое изучение пещер // Общие методы изучения истории современных экосистем. М.: Наука, 1979. С. 102-128.

- Фадеева Т. В., Смирнов Н. Г. Мелкие млекопитающие Пермского Предуралья в позднем плейстоцене и голоцене. Екатеринбург: Изд-во «Гощицкий», 2008. 172 с.

- Andrews P. Owls, Caves and Fossils. British Museum (Natural History), 1990. 230 pp.

- Mayhew D. F. Avian predators as accumulators of fossil mammal material // Boreas, 1977. T. 6. № 1. P. 25-31.