Особенности нарушения статодинамической функции у пациентов с ампутационными дефектами стопы и их компенсация протезно-ортопедическими изделиями

Автор: Трофимов Андрей Александрович, Смирнова Людмила Михайловна, Шведовченко Игорь Владимирович, Гаевская Оксана Эдуардовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Материалы и методы. Обсуждаются особенности изменения динамических характеристик взаимодействия стоп с опорой у пациентов с ампутационными дефектами стопы, отражающие состояние их статодинамической функции и успешность компенсации её нарушений протезно-ортопедическими изделиями. Важность данного вопроса обусловлена большим количеством пациентов с этой патологией, сложностью их протезирования, отсутствием единого подхода к протезно-ортопедическому обеспечению и последующей оценке его качества. Результаты. Приведены результаты оценки нарушений локомоций у пациентов с монолатеральной культей стопы и влияния на них вкладного обувного протезно-ортопедического изделия, для чего использовался метод внутриобувной динамобароплантографии. Выводы. Инструментальные биомеханические исследования позволили получить объективные данные о локальных перегрузках культи стопы, билатеральной асимметрии распределения нагрузки и частичной компенсации их за счет использования ПОИ.

Культя стопы, биомеханика ходьбы, реабилитация, протезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142213645

IDR: 142213645 | УДК: 612.766:617.586-007.286-77 | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-2-204-208

Текст научной статьи Особенности нарушения статодинамической функции у пациентов с ампутационными дефектами стопы и их компенсация протезно-ортопедическими изделиями

Протезирование больных после ампутаций в пределах стопы имеет большое медикосоциальное значение. Этот вопрос и в настоящее время не потерял своей актуальности в связи с тем, что среди причин инвалидности травма занимает одно из первых мест. Причём среди всех повреждений травма стопы составляет до 10,6 %, а процент усечений стопы на различных уровнях - от 15,3 до 18 % относительно всех ампутаций нижних конечностей. Основными причинами ампутаций и вычленений в пределах стопы являются механическая травма (80 %), термические поражения (15 %), сосудистые заболевания (около 3 %) [1–6]. Под действием статических и динамических нагрузок у таких пациентов часто развиваются болезни культи. По данным научных источников, от 75 до 91 % пациентов с культями стоп имеют деформации, несостоятельность кожных покровов, остеофиты и другие пороки и болезни культи, которые снижают или полностью исключают их опороспособность, а следовательно, затрудняют или делают невозможным последующее протезно-ортопедическое обеспечение [7, 8]. При этом значительное число инвалидов после ампутаций в пределах стопы являются лицами трудоспособного возраста. Повышение эффективности восстановительного лечения и протезирования после ампутации нижних конечностей неразрывно связано с совершенствованием методов объективного контроля, анализа ошибок и устранения выявленных недостатков. В связи с этим представляется актуальной объективная инструментальная биомеханическая диагностика состояния статодинамической функции таких пациентов и контроль результатов её восстановления после ортопедического обеспечения вкладными протезно-ортопедическими изделиями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования: контролируемое экспериментальное исследование серии случаев протезирования пациентов с культёй стопы. Биомеханические исследования были одобрены этическим комитетом и проводились на базе клиники ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Критериями включения явились наличие монолатеральной культи стопы на проксимальном и среднем уровнях усечения (длинная и средняя культя); возраст от 18 до 70 лет. Критерии исключения - врождённые дефекты по типу культи стопы, наличие сопутствующей патологии, сопровождающейся нарушением статодинамической функции, наличие дефектов культи, препятствующих ходьбе даже с ПОИ (остеофиты, язвы и т.д.), отсутствие у пациента вкладных протезно- ортопедических изделий, отсутствие возможности к самостоятельному передвижению без дополнительной опоры. Всего обследовано 20 пациентов с монолате-ральной культей стопы: 11 мужчин и 9 женщин. Средний возраст в исследуемой группе составил 44 года. Этиология – во всех случаях – последствия травмы.

Обследование проводилось на программно-аппаратном комплексе «ДиаСлед-М-Скан» [9] до и после протезно-ортопедического обеспечения. Обследования методом внутриобувной динамобароплантографии позволяют выявлять как анатомические, так и функциональные нарушения стопы. Все пациенты дали информированное письменное согласие на участие в исследовании.

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета статистического анализа SPSS 13.0 for Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анатомическими особенностями поражённой стопы в исследуемой группе явились уменьшение опорной площади стопы, потертости, намины, порочные рубцы в области торца культи, участки гиперкератоза в местах избыточного давления. Наблюдались также деформации среднего и заднего отделов: эквинусные, эквино-варусные деформации.

В процессе биомеханического обследования мы выявили характерные изменения статодинамической функции у пациентов с данной патологией.

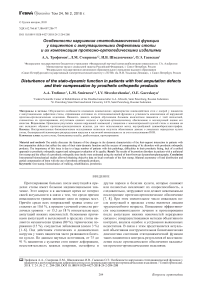

Прежде всего, обращали на себя внимание выраженные локальные перегрузки культи стопы, даже в позе стоя, т.е. в условиях наибольшей возможности компенсации снижения опороспособности культи переносом нагрузки на контралатеральную конечность (рис. 1, а).

Кроме того, в позе стоя у всех пациентов наблюдалась билатеральная асимметрия распределения нагрузки в опорном контуре стоп: во-первых, в виде смещения центра давления в сторону конечности, контралатеральной по отношению к культе, во-вторых, в виде диагонального перекоса опоры на стопы (рис. 1). Такие изменения мы расцениваем как объективное подтверждение ожидаемого снижения опороспособности усеченной стопы.

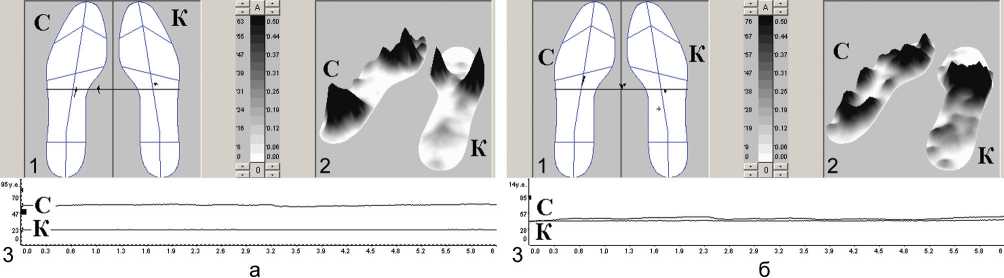

Для количественной оценки этих изменений рассчитывались параметры билатеральной асимметрии распределения нагрузки в опорном контуре стоп, т.е.

децентрализации главного вектора нагрузки в статике (рис. 2):

-

- dx – фронтального (медиа-латерального) смещения (х) центра давления в опорном контуре стоп относительно его медиальной оси в долях от ширины опорного контура «Ш» (расстояния от крайних латеральных точек мнемоконтура левой и правой стопы);

-

- dy – сагиттального (антерио-постериального) смещения (у) общего центра давления в опорном контуре стоп относительно его фронтальной оси в долях от длины опорного контура «Д» (расстояния от линии крайних передних точек до линии крайних задних точек мнемоконтуров стоп).

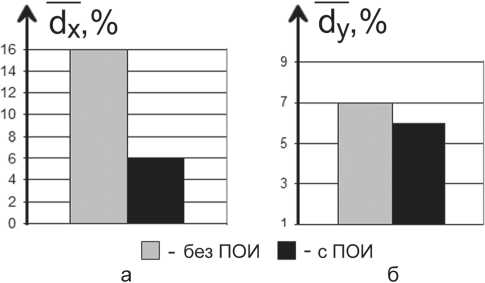

Учитывая малый объём выборки данных, их распределение мы условно считали отличающимся от нормального и для определения различий в группах (без ПОИ и с ПОИ) применяли парный критерий Вил-коксона. Результаты анализа показали значимое отличие этих групп по переменной dx (уровень статистической значимости 0,028 (Asymp. Sig. (2-tailed)) и не значимое по dy (0,457).

Среднестатистическое значение фронтальной децентрализации dx главного вектора нагрузки в статике (позе стоя) достигало по группе 16 % от ширины опорного мнемоконтура стопы в сечении пучков – уровень головок средних плюсневых костей. Стандартное отклонение - ± 8 %.

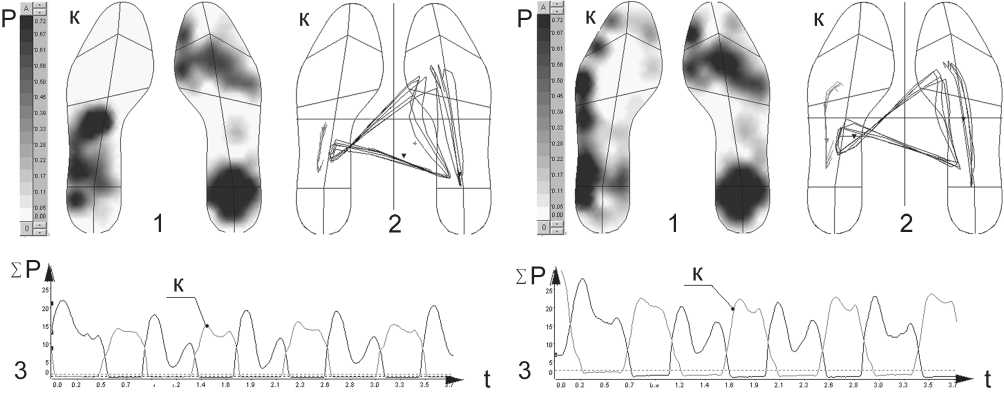

Рис. 1. Результаты обследования пациента Б. с культей стопы в статике: а – без ПОИ; б – с ПОИ. Обозначения: 1 – балансограммы (с отображением центров давления в опорном контуре стоп и общего центра давления); 2 – барограммы (карта распределения давления) под стопами; 3 – динамограммы (графики изменения суммарного давления под стопами по оси времени); С - сохранная стопа; К -культя стопы

Рис. 2. Схема определения параметров билатеральной асимметрии распределения нагрузки в опорном контуре стоп: X и Y – фронтальная и сагиттальная оси опорного контура. Остальные обозначения в тексте

Использованием ПОИ удавалось значительно повысить опороспособность поражённой конечности, что в статике проявлялось уменьшением смещения ОЦД от медиальной оси опорного контура и свидетельствовало о повышении комфортности опоры на культю при использовании вкладного башмачка, нежели без него (рис. 1). Это подтверждалось уменьшением фронтальной децентрализации нагрузки dx при использовании ПОИ почти в 3 раза: среднестатистическое значение по группе снизилось с 16 до 6 % (стандартное отклонение не изменилось) (рис. 3, а).

Рис. 3. Децентрализация общего центра давления в опорном контуре стоп: а – фронтальная (dx), б – сагиттальная (dy)

Таблица 1

Результаты изменения распределения нагрузки в поперечном (dx) и продольном (dy) направлениях опорного мнемоконтура пациента вyположении стоя (Т-тест равен 0,018)

|

Условия обследования |

d |

d |

|

Без ПОИ |

(16 ± 8) % |

(7 ± 5) % |

|

С ПОИ |

(6 ± 8) % |

(6 ± 2) % |

Патологическое изменение распределения нагрузки в антеро-постериальном направлении у пациентов с культёй стопы было не столь выраженным (рис. 3, б). Однако при этом у некоторых пациентов наблюдалось увеличение амплитуды миграции ЦД под сохранной стопой, что мы расцениваем как следствие участия её в компенсации снижения устойчивости усеченной стопы.

Так как не представляется возможным разместить измерительную стельку с датчиками давления между культей и вкладным башмачком (из-за наличия в нём искусственного носка), матричные измерители давления приходилось вкладывать под ортопедическое изделие. Это не снижает достоверность оценки межконеч-ностного распределения нагрузок при использовании такого вида ПОИ, но значительно уменьшает точность определения локальных перегрузок плантарной поверхности стоп. Поэтому мы не обладаем количественной информацией об изменении давления в зоне контакта культи с ПОИ и, соответственно, можем лишь косвенно связывать снижение межконечностной асимметрии распределения нагрузки в опорном контуре со снижением локальных перегрузок плантарной поверхности культи.

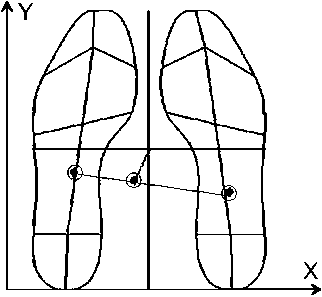

На рисунке 4 представлен пример результатов нарушения показателей взаимодействия стоп с опорой при ходьбе, типичный для пациентов с культёй стопы. При ходьбе без ПОИ нарушения заключались в исключении из опоры переднего отдела усеченной стопы соответственно её анатомическому дефекту и значительной перегрузке плантарной поверхности культи. Причём более выраженные перегрузки наблюдались не в пяточной, а латеральной и дистальной областях культи. Такое распределение нагрузки можно объяснить анатомическими изменениями культи у пациентов в отдалённые сроки после ампутации, заключающимися в эквинусной, эквино-варусной деформации культи.

а б

Рис. 4. Результаты обследования пациента П. с культей стопы: а – без ПОИ; б – с ПОИ. Обозначения: 1 – балансограммы (с отображением центра давления в опорном контуре стоп и общего центра давления), 2 – барограммы (карта распределения давления) под стопами; 3 – динамограммы (графики изменения суммарного давления под стопами); к - культя стопы

Как и в статике, из-за невозможности размещения сенсорной стельки между культёй и вкладным башмачком, мы не смогли оценить влияние ПОИ на величину локальной гиперпрессии плантарной поверхности. В то же время, размещение такой стельки между башмачком и обувью позволило выявить вовлечение участия носочного (искусственного) отдела протезированной конечности в перекат, что подтверждалось повышением нагрузки в передней части этой стопы и увеличением длины траектории центра давления под этой стопой за счёт её переднего отдела (рис. 4, а, б). Увеличение воспринимаемой нагрузку площади протезированной стопы составило в среднем по группе 23 % (p < 0,05).

Так как условия, в которых находились левая и правая сенсорные стельки, отличались (от протезированной конечности нагрузка передавалась через жёсткий элемент – вкладной башмачок, т. е. с большим передаточным коэффициентом; от сохранной – непосредственно через ткани стопы, т.е. с меньшим коэффициентом), то сравнивать между собой силу переднего или заднего толчка одной стопы по отношению к аналогичным параметрам другой стопы было бы не корректно. В этом случае более правильным является определение билатеральной асимметрии коэффициента соотношения толчков одной конечности к аналогичному параметру другой. Из рисунка 4 видно снижение такого рода билатеральной асимметрии, достигнутое преимущественно за счёт снижения силы переднего толчка пяткой сохранной конечности при вхождении её в опору. Вероятной причиной этого является нормализация – снижение – скорости переноса нагрузки с протезированной конечности на сохранную конечность как результат повышения устойчивости опоры на ней при заднем толчке благодаря вовлечению в перекат переднего – искусственного – отдела стопы и, соответственно, повышению устойчивости на протезированной конечности в фазе заднего толчка.

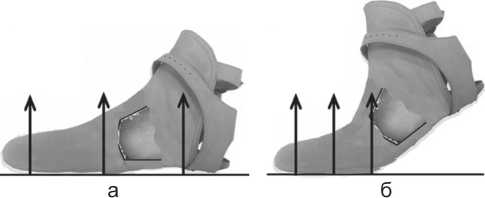

Как известно, интегральным показателем повышения опороспособности конечности с ПОИ является увеличение продолжительности опоры на неё [10], особенно одноопорной фазы переката через стопу, по сравнению с тем, что наблюдалось без использования ПОИ. Поэтому неожиданным, на первый взгляд, оказался тот факт, что при использовании ПОИ, несмотря на инструментально подтверждённое повышение опо-роспособности поражённой конечности в статике, при ходьбе длительность опоры на неё не увеличилась, и билатеральная асимметрия продолжительности переката через стопы практически не изменилась. Такую ситуацию мы связываем с тем, что, возможно, вовлечение в опору искусственного носка протезированной стопы повлекло за собой кроме положительных эффектов (повышения устойчивости при выполнении заднего толчка этой конечностью и снижения перегрузок плантарной поверхности культи), также и отрицательный эффект -увеличение нагрузки на торец культи, переданной в виде момента силы от искусственного носка (рис. 5). При отсутствии тонких плёночных датчиков для измерения давления между искусственным башмачком и торцом культи, мы вынуждены были опираться лишь на логику рассуждений и субъективную оценку качества протезирования самими пациентами. Большинство из них подтвердило, что, несмотря на то, что без ПОИ они испытывают большие трудности при передвижении, но во время ходьбы с ПОИ появляется боль. Многие из пациентов отмечали болевые ощущения именно в области торца культи, но другие – с нейро-рецепторными нарушениями нижней конечности, например, вследствие диабета, не могли определить характер и локализацию этой боли. Тем не менее, тщательные расспросы всех пациентов с пальпацией их стоп убедили нас в том, что при использовании башмачка основной дискомфорт при ходьбе связан именно с болезненными ощущениями в области торца культи. У некоторых пациентов в этой же области наблюдался даже гиперкератоз как признак чрезмерного длительного давления.

Рис. 5. Культя стопы в протезно-ортопедическом изделии: а – статика; б – в фазе переката

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, у обследованных нами пациентов вкладной башмачок позволял повысить опороспособ-ность усечённой стопы в статике, а также устойчивость при перекате через протезированную стопу при ходьбе, снизить перегрузку пяточной области сохранной стопы. В то же время, несмотря на эти положительные функциональные свойства вкладного башмачка, при его использовании имеется выраженный риск гиперпрессии торца культи стопы, несмотря на то, что в соответствии с требованиями к конструкции этого типа ПОИ его стараются изготавливать таким образом, чтобы обеспечить гарантированный зазор между ним и торцом культи, не допуская их контакта. Возможно, причиной давления внутренней поверхности носка вкладного башмачка на торец культи является неконтролируемое «сползание» её вперёд из-за недостаточного удержания элементами крепления, деформации изделия в процессе его использования, а также изменения объёма культи, влияющего на качество фиксации её в башмачке. В любом случае такая ситуация требует её разрешения, во-первых, поиском новых технических решений при создании ПОИ для гарантированного предотвращения возможности гиперпрессии торца культи со стороны ПОИ и, во-вторых, биомеханическим контролем выполнения этих требований.

ВЫВОДЫ

Инструментальное обследование динамики распределения давления под стопами в статике и при ходьбе подтвердило стойкие нарушения статодинамической функции у пациентов с культей стопы и позволило уточнить их получением количественных данных.

Протезирование пациентов после ампутации стопы позволяет повысить опороспособность поражённой конечности в статике и устойчивость при перекате через неё при ходьбе.

При ходьбе с вкладным башмачком в фазе заднего толчка имеется большой риск гиперпрессии торцевой поверхности культи (не приспособленной к восприятию нагрузки) из-за некачественного изготовления ПОИ, недостаточной фиксации культи в ПОИ, изме- нения объёма культи или параметров башмачка в про- в систематическом динамическом наблюдении с при-цессе его эксплуатации, неправильного применения менением объективных биомеханических методов об-ПОИ. Поэтому данная категория пациентов нуждается следования.

Список литературы Особенности нарушения статодинамической функции у пациентов с ампутационными дефектами стопы и их компенсация протезно-ортопедическими изделиями

- Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю.Ф. Хирургия стопы/изд. 2-е перераб. и доп. М.: Медицина, 2002. 328 с.

- Ампутации, протезирование и ортезирование нижних конечностей/В.А. Кудрявцев, А.В. Рожков, В.Г. Сусляев, К.К. Щербина//Травматология и ортопедия: руководство для врачей в 4 т./под ред. Н.В. Корнилова, Э.Г. Грязнухина. СПб.: Гиппократ, 2004. Т.3. С. 846-862.

- Dillon M.P., Barker T.M. Preservation of residual foot length in partial foot amputation: a biomechanical analysis//Foot Ankle Int. 2006. Vol. 27, No 2. P. 110-116 DOI: 10.1177/107110070602700207

- Garwood C.S., Steinberg J.S. Soft tissue balancing after partial foot amputations//Clin. Podiatr. Med. Surg. 2016. Vol. 33, No 1. P. 99-111 DOI: 10.1016/j.cpm.2015.06.005

- Конструирование и технологии ортопедической обуви: практическое пособие/Ю.Б. Голубева, Е.Е. Аржанникова, И.К. Горелова, Е.И. Скирмонт, Л.М. Смирнова, С.Е. Соболев, С. В. Карапетян, Е. Л. Зимина, В. А. Кудрявцев, К. А. Дивлет-Кильдеев/под ред. Е.Е. Аржанниковой, И.К. Гореловой. СПб.: СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта, 2016. С. 137-150.

- Баумгартнер Р., Ботта П. Ампутация и протезирование нижних конечностей. М.: Медицина, 2002. С. 289-312.

- Назначение и изготовление протезов при врожденных и ампутационных дефектах стоп: метод. рекомендации/Сост.: В.А. Кудрявцев. 2011. С. 4-5.

- Janisse D.J., Janisse E.J. Shoes, orthoses, and prostheses for partial foot amputation and diabetic foot infection//Foot Ankle Clin. 2010. Vol. 15, No 3. P. 509-523 DOI: 10.1016/j.fcl.2010.04.004

- Смирнова Л.М. Программно-аппаратный комплекс для оценки анатомо-функциональных нарушений и эффективности ортезирования при патологии стопы//Медицинская техника 2009. № 6. С. 22-26. URL: https://link.springer.com/article/10.1007 %2Fs10527-010-9137-1?LI=true (дата обращения 19.02.2018)

- Смирнова Л. М. Система биомеханических критериев оценки эффективности протезирования//Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2009. № 4. С. 1010-1018. URL: http://www.mtjournal.ru/archive/2014/meditsinskaya-tekhnika-2/instrumentalnoe-i-metodicheskoe-obespechenie-issledovaniya-disbalansa-nagruzok-v-oporno-dvigatelnom-(дата обращения 20.02.2018)