Особенности некоторых биохимических показателей у юных атлетов

Автор: Балыкова Л.А., Гальчина О.В., Ивянский С.А., Родина Е.И.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 12 т.2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты наблюдения за уровнем некоторых биохимических показателей у юных атлетов различных спортивных специализаций. Выявлены различия в показателях уровня лактата крови, мочевины и креатинфосфокиназы у детей-спортсменов с различными механизмами энергообеспечения.

Биохимические показатели, дети-спортсмены, спортивная принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/147248610

IDR: 147248610

Текст научной статьи Особенности некоторых биохимических показателей у юных атлетов

На сегодняшний день в спортивной медицине биохимические исследования составляют комплекс медико-биологического контроля подготовки спортсменов высокой квалификации [6]. При этом характер и выраженность возникающих под влиянием физической нагрузки биохимических сдвигов существенно зависят от уровня тренированности и функционального состояния спортсмена [4; 10].

Изменение химического состава крови является отражением биохимических сдвигов, возникающих при мышечной деятельности в различных внутренних органах, скелетных мышцах и миокарде. Поэтому на основании анализа химического состава крови можно оценить биохимические процессы, протекающие во время работы. Это имеет большое практическое значение, так как из всех тканей организма кровь наиболее доступна для исследования. Биохимические сдвиги, наблюдаемые в крови, в значительной мере зависят от характера работы, и поэтому их анализ следует проводить с учетом мощности и продолжительности выполненных нагрузок [2; 13].

Исследование биохимических показателей у атлетов различных возрастных групп представляют не меньший интерес и позволяют выявить некоторые различия в изменении гомеостаза при мышечной деятельности. В растущем организме взаимоотношения функционального и пластического процессов метаболизма иные, чем в организме взрослого.

Обусловленная ростом и интенсивным морфогенезом высокая активность протеинсинтетического обмена и снижение интенсивности окислительных процессов являются одним из факторов, существенно ограничивающих работоспособность. Практическое использование результатов биохимических изменений крови позволило определить характер физических нагрузок и принципы дозирования их для различных возрастных групп, что нашло свое применение в детском и юношеском спорте [3; 7]. Однако на сегодняшний день крайне мало информации, касающейся особенностей биохимических показателей крови у детей-спортсменов.

Нами была предпринята попытка анализа некоторых биохимических показателей у 94 спортсменов (32 девочки и 62 мальчика), занимающихся различными видами спорта (теннис, лыжные гонки/биатлон, хоккей, футбол, спортивная гимнастика, шорт-трек) не менее 2,5 лет в возрасте 8-12 лет. В зависимости от вида спорта нами было сформировано 3 исследуемые группы. I группу составляли атлеты, занимающиеся теннисом и гимнастикой (18 девочек и 18 мальчиков), II группу - хоккеисты, футболисты и дети, занимающиеся шорт-треком (14 девочек и 44 мальчика), III группу составили юные лыжники и биатлонисты (6 девочек и 11 мальчиков). Группу сравнения составили здоровые дети, аналогичные обследуемым спортсменам по возрасту, ведущие обычный образ жизни.

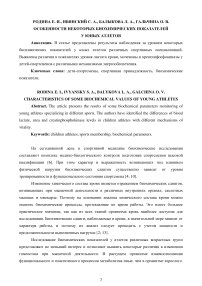

Определение концентрации мочевины утром, натощак, позволяет оценить в целом переносимость нагрузок предыдущего дня, что может использоваться для оценки восстановления в условиях спортивной деятельности. Чем интенсивнее и длительнее работа, чем меньше интервалы отдыха между нагрузками, тем значительнее исчерпание белковых/углеводных ресурсов и, как результат этого, больше уровень выработки мочевины. Согласно многолетним наблюдениям у спортсменов в состоянии покоя уровень мочевины в крови не должен превышать 8,0 ммоль/л - эта величина была принята за критический уровень нарушения восстановления [6]. В нашем наблюдении мы отмечали самый высокий уровень мочевины в крови III группы (рис. 1). Данный факт, возможно, объясняется наибольшим уровнем энергозатрат в ходе выполнения мышечной работы в конкретном виде спорта (лыжные гонки/биатлон). Данный показатель достигал статистически достоверных различий относительно группы сравнения.

Примечание: * - отличия соответствующих исходных значений достоверны при p<0,05.

Рис. 1. Уровень мочевины в крови детей-спортсменов (в ммоль/л)

Определение общей активности КФК в сыворотке крови после физических нагрузок позволяет оценить степень повреждения клеток мышечной системы, миокарда и других органов. Чем выше стрессорность (тяжесть) перенесенной нагрузки для организма, тем больше повреждения клеточных мембран, тем больше выброс фермента в периферическую кровь.

Активность КФК рекомендуется измерять 8-10 часов спустя после нагрузок, в утренние часы после сна. Повышенные уровни активности КФК после ночи восстановления свидетельствуют о значительных физических нагрузках, перенесенных накануне и недостаточном восстановлении организма.

Предполагается, что активность КФК у спортсменов в процессе тренировки примерно в два раза превосходят верхние пределы нормы «здорового человека». Следует отметить важность дифференцировки перенапряжения скелетной мускулатуры и сердечной мышцы. Для этого рекомендуется измерение миокардиальной фракции (КФК-МВ) [6].

При проведении ретроспективного анализа данных биохимического обследования детей, занимающихся спортом с оценкой содержания КФК, ЛДГ и уровня лактата в сыворотке крови в условиях покоя, выявлены наиболее высокие значения КФК в группе детей группы II и III относительно детей, детей контрольной группы (p<0,05), оставаясь при этом в рамках нормальных значений. Данный факт, очевидно, может быть связан с более жестким воздействием специфических спортивных нагрузок в данных видах спорта. При этом можно также предположить превосходство мышечной массы футболистов, хоккеистов и лыжников относительно детей, занимающихся теннисом и гимнастикой, что также может вызывать увеличение уровня КФК среди данной категории обследуемых [1; 9; 11].

Таблица 1

Результаты биохимического анализа у детей-спортсменов

|

I |

II |

III |

Контрольная группа, n=14 |

|

|

КФК, (U/l) |

133,2 + 14,51 |

140,3 + 11,91* |

144,3 + 12,85* |

122,4 + 14,35 |

|

ЛДГ, (U/l) |

400,3 + 29,49 |

398,4 + 26,55 |

392,1 + 24,37 |

369,7 + 23,61 |

|

Лактат, (ммоль/л) |

1,63 + 0,218 |

1,39 + 0,174 |

1,34 + 0,156 |

1,47 + 0,184 |

Примечание: * - отличия соответствующих значений группы детей, занимающихся футболом достоверны при p < 0,05.

При оценке уровня ЛДГ среди атлетов нами не было выявлено статистически значимых отличий данного показателя относительно детей контрольной группы. Кроме того, уровень ЛДГ находился на паритетном уровне в группах спортсменов, не зависимо от спортивной специализации (табл. 1).

Интересным на наш взгляд являются результаты оценки уровня лактата. Наибольшее среднегрупповое значение данного показателя демонстрировала группа детей, занимающихся теннисом (табл. 1). Однако в других группах данный показатель был несколько ниже контрольных значений и составил 1,39-1,34 ммоль/л. Очевидно, уровень содержания молочной кислоты в крови связан уровнем спортивной тренированности. В данном случае, вероятно, группы атлетов II III, в силу характера спортивной деятельности, имели лучшие функциональные возможности, что и нашло отражение в экономичном режиме работы аэробных механизмов энергообеспечения, что, вероятно, отражает адаптационные механизмы [5; 8; 12; 14]. Кроме того, различные показатели уровня лактата в крови имеют четкую взаимосвязь с характером выполняемой мышечной работы накануне и непосредственно перед забором крови [8]. Поскольку дети относились к разным спортивным секциям и имели различный календарный план проводимых спортивных мероприятий, в данном случае мы не можем утверждать об однородности условий мышечной деятельности.

Не менее интересным, на наш взгляд является тот факт, что в нашем исследовании установлена четкая взаимосвязь между уровнем лактата и длительностью спортивных тренировок. Данный факт позволяет говорить о влиянии спортивных нагрузок на характер энергообеспечения атлетов.

Таким образом, характер спортивной нагрузки имеет непосредственное влияние на такие биохимические показатели крови, как лактат, КФК, мочевина крови. Установлено, что выраженность мышечной нагрузки обуславливает увеличение уровня КФК. При этом уровень лактата в покое менее выражен у лиц, тренирующих качество выносливости. Целесообразно дальнейшее изучение биохимических параметров в сочетании с показателями функционального состояния сердечно-сосудистой системы.