Особенности образования фенольных соединений в проростках гречихи (Fagopyrum esculentum Moench) различных сортов

Автор: Казанцева В.В., Гончарук Е.А., Фесенко А.Н., Широкова А.В., Загоскина Н.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биологически активные соединения

Статья в выпуске: 5 т.50, 2015 года.

Бесплатный доступ

К уникальным особенностям высших растений относится способность к образованию фенольных соединений - веществ, обладающих высокой антиоксидантной активностью. Этим представителям вторичного метаболизма отводится важная функциональная роль, в том числе в защите клеток и тканей от стрессовых воздействий, что особенно важно на начальных этапах онтогенеза растений. Гречиха съедобная ( Fagopyrum esculentum Moench) - важнейшая крупяная культура промышленного использования. Мировыми лидерами в ее производстве считаются Россия, Китай и ряд других стран. Помимо пищевой ценности, для гречихи характерно образование различных фенольных соединений, в том числе рутина - биологически активного соединения растительного происхождения, получаемого в промышленных масштабах в России именно из этой культуры и успешно используемого в фармакологии. Гречиха съедобная (или обыкновенная) достаточно хорошо изучена в плане продуктивности, фотосинтетической активности, количества и качества зерна, тогда как накопление фенольных соединений (характерный признак этой культуры) изучен в меньшей степени, особенно на ранней стадии ее развития. На 10 сортах гречихи съедобной (преимущественно последних лет селекции, среднеспелых, с различной степенью устойчивости к температурам и засухе) изучили морфофизиологические характеристики молодых проростков (возраст 14 сут) и накопление в гипокотилях и семядольных листьях фенольных соединений, включая их суммарное содержание, а также количество фенилпропаноидов и флавоноидов. Так, наибольшее содержание фенилпропаноидов регистрировали в проростках гречихи сортов Большевик 4 и Башкирская красностебельная. Зафиксированные показатели были высокими в гипокотилях и семядольных листьях и при этом почти одинаковыми. В остальных случаях количество фенилпропаноидов в проростках оказалось ниже (на 20-50 %) и в семядольных листьях превышало таковое в гипокотилях в 1,5-2,5 раза. Способность к накоплению флавоноидов в семядольных листьях была выше у сорта гречихи Диалог, чуть ниже - у сортов Большевик 4 и Башкирская красностебельная (соответственно на 10 и 17 %) и значительно ниже (на 35-40 %) - у остальных форм. Наибольшее накопление антоцианов отмечали у сорта Башкирская красностебельная. У остальных оно было ниже, чем у растений сорта Башкирская красностебельная: у сортов Девятка, Большевик 4 и Темп - почти на 50 %, Батыр, Диалог, Чатыр тау, Илишевская, Дизайн, Дикуль - на 70-80 %. Показано, что для новых сортов гречихи характерен быстрый рост и развитие проростков, что имеет важное значение для их лучшей адаптации на начальных этапах онтогенеза. К наиболее перспективным культурам, наряду с сортом Башкирская красностебельная, можно отнести сорта Большевик 4, Девятка, Диалог и Темп, для которых характерна высокая способность к накоплению фенольных соединений - важных компонентов антиоксидантной защиты растений. Эта особенность их метаболизма может служить потенциальным критерием высокой устойчивости растений к действию стрессовых факторов.

Гречиха cъедобная, сорта, фенольные соединения, фенилпропаноиды, флавоноиды, антоцианы

Короткий адрес: https://sciup.org/142133623

IDR: 142133623 | УДК: 633.12:581.1:581.19 | DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.611rus

Текст научной статьи Особенности образования фенольных соединений в проростках гречихи (Fagopyrum esculentum Moench) различных сортов

Гречиха — одна из важнейших крупяных продовольственных культур (1). Мировыми лидерами в ее производстве признаны Россия, Китай и ряд других стран (2, 3). Посевная площадь гречихи достигает 2,5 млн га. В России к основными районами ее возделывания относятся Поволжье, Центрально-Черноземный регион, Башкортостан, Татарстан, Западная и Восточная Сибирь. Широкое практическое применение нашел вид гречиха съедобная ( Fagopyrum esculentum Moench), для которой характерно высокое накопление фенольных соединений (4, 5). Именно из листьев гречихи

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант ¹ 14-04-01742).

в России получают рутин, обладающий антиоксидантными, ангиопротек-торными, антибактериальными и гепатопротекторными свойствами и входящий в состав ряда лекарственных препаратов (1).

Следует также отметить, что гречиха съедобная мало конкурентоспособна по сравнению с другими крупяными культурами, что обусловлено ее биологическими особенностями, такими как растянутость периода цветения, недружное созревание посевов, чувствительность к действию низких температур на начальных этапах онтогенеза и др. (6). В связи с этим проводится большая селекционная работа по созданию новых сортов, адаптированных к действию абиотических и биотических факторов. В большинстве случаев их оценивают по морфофизиологическим параметрам, устойчивости к полеганию и поражению патогенами, урожайности и качеству зерна (7, 8). Что касается накопления фенольных соединений в растениях гречихи, то этот аспект исследован в значительно меньшей степени (4, 9).

Фенольные соединения — вторичные метаболиты, наиболее распространенные у высших растений (10, 11). Они чрезвычайно разнообразны по строению и химическим свойствам. В основном это фенилпропаноиды, представленные оксикоричными и оксибензойными кислотами, и флавоноиды (флавоны, флавонолы, антоцианы и др.). Фенольные соединения образуются во всех растительных тканях, а их функциональная роль чрезвычайно разнообразна и связана с процессами фотосинтеза, дыхания, аллелопатии, защиты от стрессовых воздействий, регуляции роста и развития растений (10, 12). Накопление указанных вторичных метаболитов зависит от вида растений, стадии их развития и условий произрастания (11, 13). Изучение образования полифенолов представляет большой практический интерес, поскольку им отводится важная роль в регуляции жизнедеятельности растений. Кроме того, они обладают высокой биологической и антиоксидантной активностью, что делает возможным их успешное практическое применение. В настоящее время эти вторичные метаболиты высших растений, в том числе так называемые биофлавоноиды, вызывают большой интерес во всем мире в отношении как их биосинтеза и поиска подходов к его регуляции, так и изучения роли в адаптации растения к стрессовым условиям (11, 14). Большое внимание также уделяется антиоксидантной активности различных соединений фенольной природы и их использованию в медицине и фармакологии (15-17).

Мы изучили морфофизиологические характеристики у проростков 10 сортов гречихи съедобной (преимущественно последних лет селекции) в сочетании с накоплением различных классов фенольных соединений, в том числе флавоноидов. Подобный подход позволяет выяснить особенности их образования на ранних этапах развития. Такой аспект крайне важен, поскольку именно в указанный период проростки гречихи подвергаются действию различных стрессовых факторов (низкая температура, пониженная влажность и др.), что приводит к их гибели и, как следствие, к снижению урожайности посевов. Определяя эндогенный уровень полифенолов на этом этапе развития, можно потенциально оценить устойчивость растений, что имеет важное практическое значение.

Методика. Исследовали 10 сортов гречихи съедобной ( Fagopyrum esculentum Moench) преимущественно последних лет селекции (среднеспелые, с различной степенью устойчивости к температурам и засухе, включенные в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации). Большинство образцов семян были получены из коллекции Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур, за исключением сорта Большевик 4 (коллекция Кропотовской биостанции Института био-612

логии развития им. Н.К. Кольцова РАН). Семена предварительно выдерживали в воде (24 ч, без освещения), после чего помещали в рулоны из фильтровальной бумаги и выращивали в камере фитотрона (Институт физиологии растений РАН) в течение 14 сут (24 °С, 16-часовой фотопериод). У проростков оценивали высоту надземной части, длину корней, массу семядольных листьев. Оводненность тканей определяли после высушивания растительного материала при 70 °С в термостате до постоянной массы.

Фенольные соединения извлекали из семядольных листьев и гипокотилей проростков 96 % этанолом. Надосадочную жидкость использовали для спектрофотометрического исследования различных классов фенольных соединений. Содержание суммы растворимых фенольных соединений определяли с реактивом Фолина-Дениса, флавоноидов — с 1 % водным раствором AlCl3 соответственно при X = 725 и X = 430 нм (18, 19). Калибровочные кривые в обоих случаях строили по рутину («Chemapol», Чехия), выражая содержание этих веществ как количество рутина (мг-экв.) в расчете на 1 г сухой массы. Содержание фенилпропаноидов определяли в этанольных экстрактах методом прямой спектрофотометрии при X = 330 нм (20) с калибровочной кривой по кофейной кислоте («Serva», Германия), выражая полученные значения как количество кофейной кислоты (мг-экв.) в расчете на 1 г сухой массы. Антоцианы извлекали из нижних частей гипокотилей проростков, используя 3 % раствор HCl в этаноле. Надосадочную жидкость анализировали методом прямой спектрофотометрии при X = 525 нм (21). Калибровочную кривую строили по цианидину («Sigma», США) и принимали содержание антоцианинов равным количеству цианидина (мг-экв.) в расчете на 1 г сухой массы. При определениях использовали спектрофотометр СФ-46 (Россия).

Эксперименты проводили в 3-кратной биологической и 3-кратной аналитической повторностях. Полученные данные обрабатывали с использованием программы Statistica. На рисунках представлены средние значения определений и их стандартные отклонения.

Результаты . Теоретической разработке и селекционному использованию генетических систем гречихи, управляющих развитием основных хозяйственно ценных признаков, российские ученые уделяют большое внимание. Следствием этих работ стало создание новых сортов, в том числе изученных в настоящей работе (табл. 1), которые уже включены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации.

1. Сорта гречихи съедобной ( Fagopyrum esculentum Moench) российской селекции, использованные в работе

|

Оригинатор |

Сорт |

Год внесения в Государственный реестр |

|

Институт биологии развития РАН, г. Москва |

Большевик 4 |

1963 |

|

ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, г. Орел Дикуль |

1999 |

|

|

Диалог |

2008 |

|

|

Дизайн |

2010 |

|

|

Темп |

2010 |

|

|

Татарский НИИ сельского хозяйства, г. Казань |

Девятка |

2004 |

|

Чатыр тау |

2005 |

|

|

Башкирский НИИ сельского хозяйства, г. Уфа |

Илишевская |

2008 |

|

Башкирская красностебельная |

2009 |

|

Наиболее высокая способность к накоплению флавоноидов характерна для гречихи сорта Башкирская красностебельная, который был отобран из гибридной популяции с участием красноцветкового мутанта сорта Рубра и сортов Черноплодная, Уфимская и Чишминская (8, 22). В отношении других сортов данные единичны (4, 9). При этом в большинстве случаев биосинтетическая способность гречихи изучалась на поздних стадиях развития. Что же касается начальных этапов онтогенеза этой культуры, то знания о росте и накоплении полифенолов крайне малы.

Как следует из данных, представленных в таблице 2, ювенильные растения различных сортов гречихи по морфофизиологическим показателям отличались друг от друга незначительно.

2. Морфометрические показатели ( Х ± х ) проростков у разных сортов гречихи съедобной ( Fagopyrum esculentum Moench) (лабораторные опыты)

|

Сорт |

Высота растений, см |

Длина корней, см |

Масса семядольных листьев, г |

|

Башкирская красностебельная |

10,01±0,55 |

13,90±0,70 |

0,067±0,008 |

|

Дикуль |

11,30±0,41 |

12,70±0,58 |

0,062±0,009 |

|

Большевик 4 |

10,70±0,31 |

13,70±0,67 |

0,056±0,007 |

|

Батыр |

11,43±0,25 |

11,04±0,87 |

0,062±0,008 |

|

Девятка |

13,10±0,38 |

11,20±0,59 |

0,063±0,005 |

|

Диалог |

10,56±0,40 |

10,01±0,50 |

0,048±0,009 |

|

Дизайн |

12,30±0,30 |

11,00±0,83 |

0,073±0,008 |

|

Илишевская |

12,70±0,47 |

9,41±0,76 |

0,090±0,006 |

|

Темп |

12,80±0,33 |

10,30±0,96 |

0,054±0,009 |

|

Чатыр тау |

11,36±0,36 |

9,50±0,88 |

0,049±0,008 |

|

П р и м еч а ни е. Описание сортов с указанием сроков их создания см. в таблице 1 и в тексте. |

|||

Максимальную высоту проростков имели сорта Девятка, Илишев-ская и Темп, минимальную — Башкирская красностебельная и Диалог. Что касается длины корней, то наименьшие значения были у сортов Или-шевская и Чатыр тау, наибольшие — у сортов Большевик 4 и Башкирская красностебельная. Во всех случаях различия достигали почти 30 %.

Отметим, что при уменьшении высоты надземной части у растений наблюдалась тенденция к увеличению длины корней, что в большей мере проявилось у сортов Башкирская красностебельная, Дикуль, Большевик 4, и наоборот, при большей высоте проростков корни оказались короче (сорта Девятка, Дизайн, Илишевская, Темп, Чатыр тау). Лишь у сортов Батыр и Диалог эти показатели были практически одинаковыми. Кроме того, для сортов гречихи селекции 2008-2010 годов был характерен более интенсивный рост проростков по сравнению с таковым у других сортов. Это имеет большое значение, поскольку растения гречихи на начальных этапах онтогенеза очень чувствительны к стрессовым воздействиям (3). Ускорение их роста и, следовательно, более быстрое формирование и развитие семядольных листьев позволяет проросткам раньше перейти к автотрофному типу питания, что обеспечивает их лучшее выживание и адаптацию.

Определение массы семядольных листьев выявило самые высокие значения у проростков сорта Илишевская (см. табл. 2). В остальных случаях этот показатель был ниже: у сортов Дизайн и Башкирская красностебельная — на 20-23 %, у сортов Девятка, Дикуль, Батыр — на 28-30 % и у сортов Темп, Чатыр тау, Диалог — на 40-53 %. Полученные результаты свидетельствует о различиях в формировании и развитии семядольных листьев на начальных этапах онтогенеза проростков гречихи.

Важным физиологическим показателем при оценке состояния растительных тканей служит их оводненность, которая зависит от структуры, возраста и условий выращивания растений (23). Известно, что в листьях содержание воды достигает максимальных значений в начале вегетации, постепенно снижаясь к ее концу (24). Содержание воды в семядольных листьях у большинства сортов составляло 90 % и лишь у сорта Дикуль было выше — 93 %. Для гипокотилей оказались характерны несколько большие значения — 95 %. Вероятно, это связано с водоудерживающей способностью клеток, тогда как на поверхности листа происходит процесс испарения при постоянном функционировании устьичного аппарата (25). Следует 614

подчеркнуть, что оводенность как гипокотилей, так и семядольных листьев у проростков практически не зависела от сортовых особенностей гречихи.

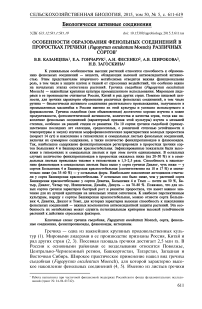

лях (а) и семядольных листьях (б) проростков у различных сортов гречихи съедобной ( Fagopyrum esculentum Moench): 1 — Башкирская красностебельная; 2 — Дикуль; 3 — Большевик 4; 4 — Батыр; 5 — Девятка; 6 — Диалог; 7 — Дизайн; 8 — Илишевская; 9 — Темп;

10 — Чатыр тау (лабораторные опыты).

Как уже отмечалось, для гречихи характерно образование различных классов фенольных соединений (1, 4, 9). Определение их суммарного содержания, которое свидетельствует о биосинтетической способности растительных тканей, выявило наибольшие показатели в молодых проростках у сортов Башкирская красностебельная и Большевик 4 (рис. 1, А). При этом в первом случае оно было обусловлено их более высоким количеством в гипокотилях по сравнению с листьями (различия достигали почти 50 %). Такой характер распределения фенольных соединений в тканях высших растений встречается достаточно редко. Вероятно, он сформировался вследствие селекции сорта Башкирская красностебельная, направленной на получение гречихи с высокой способностью к биосинтезу этих вторичных метаболитов (8). Аналогичный характер распределения фенольных соединений, но выраженный в значительно меньшей степени, прослеживался у проростков сорта Темп, полученного после многократного и негативного массового отбора из комбинации Донор ККГ ½ Линия БО 3-5. Кроме того, согласно сведениям, представленным в Государственном реестре селекционных достижений Российской Федерации, данных о накоплении фенольных соединений у этого сорта нет. Отмечена лишь его устойчивость к полеганию и засухе. Таким образом, сорт Темп заслуживает внимания, и его изучение следует продолжать.

У сорта Большевик 4 количество фенольных соединений было высоким и практически равным как в гипокотилях, так и в семядольных листьях. Аналогичная тенденция наблюдалась и у проростков сорта Девятка, хотя общее содержание фенольных соединений было меньше (на 13 % по сравнению с показателями у сорта Большевик 4). Во всех остальных случаях более высокое накопление этих веществ отмечали в семядольных листьях по сравнению с гипокотилями. О значительном накоплении фенольных соединений в листьях, особенно на ранних стадиях развития растений, сообщалось в литературе (13, 26), что вполне ожидаемо, поскольку биосинтез фенольных соединений в клетках высших растений зависит от функционирования хлоропластов (10, 27, 28).

Основными фенольными соединениями у высших растений служат фенилпропаноиды и флавоноиды (10, 11). Фенилпропаноиды относятся к биогенетически более ранним веществам фенольного метаболизма, представляют собой С 6 -С3-соединения и могут накапливаться в растительных тканях

и(или) использоваться в биосинтезе флавоноидов (С 6 -С3-С 6 -соединения).

Фенилпропаноиды широко распространены в высших растениях и входят в комплекс полифенолов гречихи (1). Наибольшее их содержание регистрировали в проростках гречихи сортов Большевик 4 и Башкирская красностебельная (см. рис. 1, Б). Зафиксированные показатели были высокими в гипокотилях и семядольных листьях и при этом почти одинаковыми. В остальных случаях количество фенилпропаноидов в проростках оказалось ниже (на 20-50 %) и в семядольных листьях превышало таковое в гипокотилях в 1,5-2,5 раза.

Основные фенольные соединения надземных органов растений — флавоноиды, состав которых чрезвычайно разнообразен и включает флавоны, флавонолы, флавононы, антоцианидины и др. (10). В растениях гречихи обнаружены флавонолы — рутин, кверцетин, кемпферол и морин, а также антоцианы (1, 4, 9).

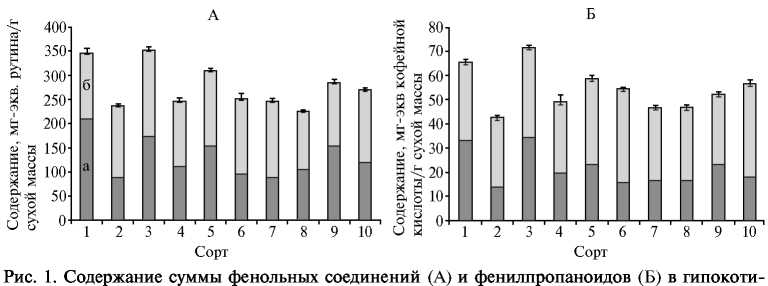

Рис. 2. Содержание флавоноидов в семядольных листьях (А) и в гипокотилях (Б) проростков у различных сортов гречихи съедобной ( Fagopyrum esculentum Moench): 1 — Башкирская красностебельная; 2 — Дикуль; 3 — Большевик 4; 4 — Батыр; 5 — Девятка; 6 — Диалог; 7 — Дизайн; 8 — Илишевская; 9 — Темп; 10 — Чатыр тау (лабораторные опыты).

Способность к накоплению флавоноидов в семядольных листьях была выше у сорта гречихи Диалог (рис. 2, А), чуть ниже — у сортов Большевик 4 и Башкирская красностебельная (соответственно на 10 и 17 %) и значительно ниже (на 35-40 %) — в остальных случаях.

Антоцианы (пигменты высших растений) — вещества фенольной природы (1, 10), которые не только придают окраску органам растений, но и участвуют в защите их тканей от стрессовых воздействий (низкие температуры, загрязнение тяжелыми металлами, засуха и др.) (11). Образование антоцианов характерно для начальных этапов развития проростков гречихи, и преимущественно для тканей гипокотилей (см. рис. 2, Б). Наибольшее накопление антоцианов отмечалось у сорта Башкирская красностебельная. У остальных оно было ниже: у сортов Девятка, Большевик 4 и Темп — почти на 50 %, у сортов Батыр, Диалог, Чатыр тау, Илишевская, Дизайн, Дикуль — на 70-80 %.

Итак, на начальных этапах онтогенеза проростки сортов гречихи съедобной различаются по морфофизиологическим показателям, распределению фенольных соединений в надземных органах и биосинтетической способности. К числу сортов, накапливающих фенольные соединения, наряду с сортом Башкирская красностебельная, можно отнести сорта Большевик 4, Девятка, Диалог и Темп. Высокая способность к накоплению фенольных соединений как важных компонентов антиоксидантной системы защиты растений может служить критерием высокой устойчивости растений к действию стрессовых факторов.

Выражаем искреннюю признательность агроному Кропотовской биостан- ции ИБР РАН А.В. Кузьминой за предоставление семян сорта Большевик 4.

Список литературы Особенности образования фенольных соединений в проростках гречихи (Fagopyrum esculentum Moench) различных сортов

- Куркин В.А. Фармакогнозия. Самара, 2007 (http://www.twirpx.com/file/1224778/).

- Зотиков В.И., Наумкина Т.С., Сидоренко В.С. Современное состояние и перспективы развития производства гречихи в России. Вестник ОрелГАУ, 2010, 4(25): 18-23 (http://ej.orelsau.ru/index.html).

- Брунори А., Бавиелло Г., Колонна М., Рисси М., Иззи Г., Тотх М., Вегвари Г. Современное понимание перспектив возделывания и использования гречихи в Центральной и Южной Италии. Вестник ОрелГАУ, 2010, 4(25), 23-30 (http://ej.orelsau.ru/index.html).

- Клыков А.Г. Биологическая и селекционная ценность исходного материала гречихи с высоким содержанием рутина. Сельскохозяйственная биология, 2010, 3: 49-53 (http://www.agrobiology.ru/3-2010klikov.html).

- Sun T., Ho C. T. Antioxidant activities of buckwheat extracts. Food Chem., 2005, 90: 743-749 ( ) DOI: 10.1016/j.foodchem.2004.04.035

- Фесенко Н.В. Селекция и семеноводство гречихи. М., 1983.

- Мартыненко Г.Е., Фесенко Н.В., Фесенко А.Н., Шипулин О.А. Селекция сортов гречихи нового поколения. Зерновое хозяйство России, 2010, 5(11): 9-16 (http://zhros.ru/num11(5)_2010/pdf/zhr_5-2010.pdf).

- Сабитов А.М., Магафурова Е.Ф., Хуснутдинов В.В. О новых направлениях селекции гречихи в Башкирском НИИСХ. Достижения науки и техники АПК, 2010, 3: 20-22 (http://agroapk.ru/).

- Анисимова М.М., Куркин В.А., Ежков В.Н. Качественный и количественный анализ флавоноидов травы гречихи посевной. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2010, 12: 2011-2014 (http://www.ssc.smr.ru/media/jour-nals/izvestia/2010/2010_1_2011_2014.pdf).

- Запрометов М.Н. Фенольные соединения: Распространение, метаболизм и функции в растениях. М., 1993.

- Cheynier V., Comte G., Davis K.M., Lattanzio V., Martens S. Plant phenolics: recent advances on their biosynthesis, genetics, and ecophysiology. Plant Physiol. Biochem., 2013, 72: 1-20 ( ) DOI: 10.1016/j.plaphy.2013.05.009

- Lattanzio V., Kroon P.A., Quideau S., Treutter D. Plant phenolics -secondary metabolites with diverse functions. In: Recent advances in polyphenol research/F. Daayf, V. Lattanzio (eds.). Oxford, UK, Wiley-Blackwell, 2008, V. 1: 1-35.

- Chacon I., Riley-Saldana Ch., Gonzalez A. Secondary metabolites during early development in plants. Phytochem. Rev., 2013, 12: 47-64 ( ) DOI: 10.1007/s11101-012-9250-8

- Lattanzio V., Cardinali A., Ruta C., Fortunato I.M., Lattanzio M.T., Vito L., Cicco N. Relationship of secondary metabolism to growth in oregano (Origanum vulgare L.) shoot cultures under nutritional stress. Env. Exp. Botany, 2009, 65: 54-62 ( ) DOI: 10.1016/j.envexpbot.2008.09.002

- Zhang L., Ravipati A.S., Koyyalamudi S.R., Jeong S.C., Reddy N., Smith P.T., Bartlett J., Shanmugam K., Munch G., Wu M.J. Antioxidant and anti-inflammatory activities of selected medicinal plants containing phenolic and flavonoid compounds. J. Agric. Food Chem., 2011, 59: 12361-12367 ( ) DOI: 10.1021/jf203146e

- Тараховский Ю.С., Ким Ю.А., Абдрасилов Б.С., Музафаров Е.Н. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина. Пущино, 2013 (http://biophenols.ru/wp/wp-content/uploads/2013/11/Tarahovsky.pdf).

- Li S., Li S.-K., Gan R.-Y., Song F.-L., Kuang L., Li H.-B. Antioxidant capacities and total phenolic contents of infusions from 223 medicinal plants. Industrial Crops and Products, 2013, 51: 289-298 ( ) DOI: 10.1016/j.indcrop.2013.09.017

- Запрометов М.Н. Фенольные соединения и методы их исследования. В сб.: Биохимические методы в физиологии растений. М., 1971: 185-197.

- Gage T.B., Wendei S.H. Quantitative determination of certain flavonol-3-glycosides. Anal. Chem., 1950, 22: 708-711.

- Куркин В.А., Вельмяйкина Е.И. Разработка методик качественного и количественного анализа сиропа эхинацеи пурпурной. Фармация, 2011, 7: 10-12 (http://www.rusvrach.ru/pharm/archive/2465-qq-6-2011.html).

- Муравьёва Д.А., Бубенчикова В.Н., Беликов В.В. Спектрофотометрическое определение суммы антоцианов в цветках василька синего. Фармакология, 1987, 36: 28-29.

- Полехина Н.Н., Павловская Н.Е. Динамика накопления биохимических соединений антиоксидантного действия в разных органах гречихи в процессе онтогенеза. Фундаментальные исследования, 2013, 10: 357-361 (http://www.rae.ru/fs/505-c32283).

- Мейчик Н.Р., Балнокин Ю.В. Вода в жизни растений. В сб.: Физиология растений/Под ред. И.П. Ермакова. М., 2005: 588-619.

- Пугачев Г.Н. Факторы формирования оптимальной водоудерживающей способности у растений. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета, 2011, 1(1): 125-131.

- Кудоярова Г.Р., Веселов Д.С., Фаизов Р.Г., Веселова С.В., Иванов Е.А. Фархутдинов Р.Г. Реакция устьиц на изменение температуры и влажности воздуха у растений сортов пшеницы, районированных в контрастных климатических условиях. Физиология растений, 2007, 54: 54-58.

- Загоскина Н.В., Олениченко Н.А., Чжоу Юньвэй, Живухина Е.А. Способность различных сортов пшеницы (Triticum aestivum L.) к образованию фенольных соединений. Прикладная биохимия и микробиология, 2005, 41: 113-116 (http://www.inbi.ras.ru/pbm/v41/41_n1_annotation.html).

- Запрометов М.Н., Николаева Т.Н. Способность изолированных хлоропластов из листьев фасоли осуществлять биосинтез фенольных соединений. Физиология растений, 2003, 50: 699-702.

- Bidel L.P.R., Coumans M., Baissac Y. Biological activity of phenolics in plant cells. In: Recent advances in рolyphenol research/C. Cantos-Buelga, M.T. Escribano-Bailon, V. Lattanzio (eds.). Iowa, USA, Wiley-Blackwell, 2010, V. 2: 163-205.