Особенности оценки качества жизни населения малых городов

Автор: Шерешева М.Ю., Оборин М.С., Костанян А.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье рассматриваются вопросы оценки качества жизни в урбанизированных территориях малых городов и районных центров. Цель: оценка качества жизни населения малых городов с точки зрения основных показателей доступности и качества медицинской помощи, а также санаторно-курортного потенциала данных территорий, призванного поддерживать и улучшать состояние здоровья населения с целью обеспечения условий для устойчивого развития. Методы: диалектический метод познания экономических и социальных процессов, метод системного анализа; формально-логический метод. Результаты: для достижения поставленной задачи был проведен сравнительный анализ основных медико-статистических показателей в части организации здравоохранения и санаторно-курортного потенциала в трех субъектах РФ - Владимирской и Тульской областях, Пермском крае. Обоснована важная роль санаторно-курортного комплекса в повышении уровня здоровья населения и качества жизни. На примере исследуемых субъектов РФ был охарактеризован туристско-рекреационный потенциал, выявлены природные лечебные факторы для развития системы санаторно-курортного лечения, определено историко-культурное наследие малых городов, что в совокупности представляет основу для формирования комплекса мер, направленных на рост благосостояния граждан. Рассмотрены основные лечебные профили крупных санаториев в указанных регионах России. Проведен анализ показателей деятельности профильных предприятий санаторно-курортного комплекса, обоснованы направления повышения эффективности основных видов услуг. Выводы: сформулированы предложения по оптимизации государственной политики на муниципальном уровне в отношении малых городов с целью повышения уровня здоровья населения и качества жизни.

Малые города, районные центры, оценка качества жизни, уровень здоровья, здравоохранение, санаторно-курортный потенциал, санаторно-курортный комплекс, урбанизация, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147204246

IDR: 147204246 | УДК: 332.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-2-289-311

Текст научной статьи Особенности оценки качества жизни населения малых городов

Повышение качества жизни населения является приоритетной целью любого социально ответственного государства. Для реализации этой цели государство создает условия для продолжительной, безопасной и здоровой жизни, поддерживает экономическое развитие и социальную стабильность. В свою очередь, уровень качества жизни, оцененный по той или иной выбранной методике, представляет собой оценку эффективности проводимой государственной политики.

Качество жизни населения является сложным интегрированным понятием, оценка которого представляет собой предмет исследований большого числа отечественных и зарубежных научных работ и разногласий многих авторов. Определенные особенности имеет оценка качества жизни в регионах, а именно в малых городах и районных центрах, в силу инфраструктурных особенностей развития этих территорий. Несмотря на различные подходы к оценке качества жизни, уровень здоровья населения и доступность медицинских услуг являются обязательными элементами интегративной оценки. В связи с этим целью настоящего исследования является оценка качества жизни населения малых городов с точки зрения основных показателей доступности и качества медицинской помощи, а также санаторно-курортного потенциала данных территорий, призванного поддерживать и повышать состояние здоровья населения с целью обеспечения условий для устойчивого развития. В соответствии с целью исследования были сформулированы и решены следующие задачи:

-

1) классифицировать основные методики оценки качества жизни населения;

-

2) выявить особенности оценки качества жизни в малых городах и районных центрах;

-

3) охарактеризовать доступность и качество медицинской помощи в малых городах на примере Владимирской области, Тульской области и Пермского края;

-

4) оценить санаторно-курортный потенциал малых городов на примере Владимирской области, Тульской области и Пермского края;

-

5) сформулировать выводы и рекомендации по совершенствованию организации здравоохранения в малых городах и повышению уровня здоровья населения с использованием санаторно-курортного потенциала территорий.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Концепция качества жизни возникла в середине XX века с появлением идеи качественного развития общества в западных странах, в рамках которой наряду с экономическими факторами особое внимание стало уделяться социальным, демографическим, экологическим, политическим, культурным и другим сторонам развития общества. Основоположником концепции качества жизни считается Дж. Гэлбрейт, который ввел это понятие, описывая переход западного общества к постиндустриальному этапу развития (Galbraith, 1958).

В дальнейшем на пике исследования понятия качества жизни в рамках международных исследований в 1980–1990-х годах были разработаны различные интегративные методики оценки, в том числе показатель, нашедший наибольшее распространение – индекс человеческого развития (ИЧР). Широкая распространенность этого показателя связана с простотой расчета, прозрачностью используемых для расчета подпоказателей, возможностью их сбора, в том числе в открытом доступе, наличием сравнительных показателей в разных странах. Ключевыми составными блоками показателей для расчета ИЧР являются уровень доходов населения, доступ к знаниям и состояние здоровья.

В международной практике одним из альтернативных подходов к измерению качества жизни является индекс качества жизни населения, разработанный компанией The Economist Intelligence Unit1. В основу индекса заложена причинно-следственная взаимосвязь между объективными показателями качества жизни и субъективными показателями удовлетворенности населения, на базе которых и отбираются объективные показатели.

На современном этапе как в международной, так и в российской практике появилось множество новых методологических подходов к оценке качества жизни населения (Larson and Wilford, 1979; Haug and Folmar, 1986; Zinam, 1989; Hughes, 2006; Werneck, 2008; Frey and Stutzer, 2010; Kozlova et al, 2016; Bram et al, 2017). С точки зрения информационной базы выделяют следующие подходы:

-

– объективный подход : сбор информации происходит из официальных статистических источников;

– субъективный подход : сбор информации происходит на основании результатов проводимых социологических исследований и экспертных оценок;

– комбинированный подход : сбор информации происходит как из объективных, так и из субъективных источников.

В российской практике трактование концепции качества жизни и методы оценки варьируются у различных экспертов. Ключевые определения качества жизни в отечественных исследованиях привезены в табл. 1.

Таким образом, несмотря на разнообразие подходов к определению качества жизни и его оценок, уровень здоровья и доступность медицинских услуг являются обязательными, основополагающими элементами всех интегративных методологических подходов.

Что касается второй задачи данной работы, выявления особенностей оценки качества жизни в малых городах и районных центрах, то они напрямую зависят от характеристик этих особых административно-территориальных единиц.

Понятие и уровень муниципальной самостоятельности (круг полномочий) малого города существенно отличаются в разных странах мира. В России малыми признаются города с населением до 50 тыс. чел. В настоящий момент в малых городах проживают около 12 % всего населения страны. Данные территории сталкиваются с рядом социально-демографических, экономических, инфраструктурных, административных и других проблем, являющихся огра-

Таблица 1 / Table 1

Определения понятия качества жизни в исследованиях отечественных авторов / Life quality definitions in the works of the RF researchers

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в малых городах и районных центрах, они играют важную роль в общем развитии страны. Именно в таких местностях сохраняется и поддерживается культурноисторическое наследие, развиваются традиционные промыслы и ремесла, поддерживается экосистема региона.

Говоря о методиках оценки качества жизни населения в отдельных регионах России, необходимо упомянуть один из наиболее научно обоснованных подходов, разработанный Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) (Айвазян, 2001). Методика основана на комплексном анализе совокупности факторов, важнейшими из которых являются уровень материального благосостояния, уровень здоровья, уровень развития социальной сферы, природно-климатические условия.

Кроме того, в отечественной научной литературе различные методические подходы к оценке качества жизни в регионах представлены в исследованиях Института макроэкономических исследований (ИМЭИ) Всероссийской академии внешней торговли, Независимого института социальной политики, Института комплексных стратегических исследований и др. Разработанные подходы основаны на построении единого интегрального показателя из набора частных индикаторов. Однако, в силу различающегося изначального набора показателей, результатом использования различных методик является противоречивость получаемых оценок.

Таким образом, важными особенностями оценки качества жизни в малых городах являются отсутствие единой методики оценки, которая бы позволила проводить сравнительный анализ в разрезе различных регионов, а также отсутствие сбора раздельной официальной статистики по малым городам в разрезе ключевых показателей, что существенно искажает результаты анализа социально-экономического положения рассматриваемых административнотерриториальных единиц. Кроме того, неотъемлемой частью всех интегративных показателей качества жизни населения является уровень развития здравоохранения, в связи с чем далее в данной работе этому аспекту будет уделено особое внимание.

Важный вклад в методику оценки здоровья как компоненты качества жизни внесла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), разработав опросник качества жизни ВОЗ (WHOQOL – The World Health Organization Quality of Life)2, который стал независимым инструментом оценки неспецифического качества жизни, связанного со здоровьем, вне зависимости от имеющихся заболеваний, социальных, демографических, культурных, политических и других условий. На сегодняшний день в практике используются расширенный (WHOQOL–100) и краткий (WHOQOL–26) опросники качества жизни, применяемые не только в клинических, но и в социальноэкономических эмпирических исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для характеристики доступности и качества медицинской помощи в малых городах были выбраны следующие регионы: Владимирская область, Тульская область и Пермский край (рис. 1).

|

Владимирская область |

22% |

22% |

56% |

|

Тульская область |

25% |

15% |

60% |

|

Пермский край |

24% |

12% |

63% |

Сельское население ■ Население малых городов ■ Население остальных городов

Рис. 1. Структура населения Владимирской и Тульской областей, Пермского края по состоянию на 2016 год / Fig. 1. Population structure in Vladimir and Tula Oblasts, Perm krai, 2016

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Таким образом, доля населения малых городов в выбранных регионах является существенной и варьируется от 12 % до 22 %.

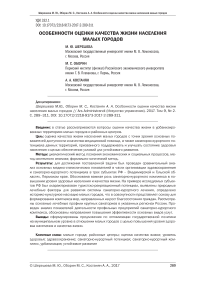

Несмотря на действующий в России страховой принцип в здравоохранении и оплату медицинской помощи посредством страховых отчислений в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), важным источником финансирования остаются также муниципальные бюджеты (рис. 2). В среднем, расходы на здравоохранение в расчете на одного человека в Пермском крае за последние несколько лет на треть превышают соответствующие значения во Владимирской и Тульской областях.

I 2011 I 2012 ■ 2013 ■ 2014

Рис. 2. Расходы консолидированных бюджетов субъектов на здравоохранение в 2011–2014 годах в расчете на 1 человека, тыс. руб. / Fig. 2. Expenditures of consolidated budgets of the subjects on health care in 2011–2014 per 1 person, thousand rubles

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

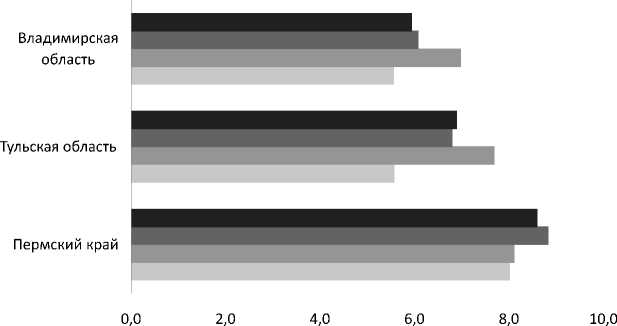

Заболеваемость – важнейшая составляющая комплексной оценки здоровья населения. Анализ заболеваемости необходим для принятия эффективных управленческих решений и обеспечения устойчивого развития общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления системой здравоохранения. Показатели заболеваемости – один из критериев качества работы всей системы здравоохранения. В целом, в анализируемых регионах структура заболеваемости соответствует структуре заболеваемости в Российской Федерации (рис. 3). На первом месте болезни органов дыхания, их доля составляет около 50 % всех выявленных случаев заболеваний. Пермский край демонстрирует наивысшие показатели заболеваемости по всем группам заболеваний, Тульская область – наименьшие показатели заболеваемости.

Пермский край ■ Тульская обалсть ■ Владимирская область

Рис. 3. Первичная заболеваемость населения субъектов по основным классам болезней в 2014 году, число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения / Fig. 3. Primary disease incidence among the subjects’ population by main disease classes in 2014, number of recorded diseases among the patients with the diagnosis found for the first time in their lives, per 1000 people

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Динамика по различным классам болезней связана с экономической специализацией регионов и экологической ситуаций. Пермский край – регион крупного промышленного производства, поэтому высоки показатели заболеваемости. Тульская область относится к экологически неблагополучным регионам России, однако, здесь показатели заболеваемости самые низкие из трех. Владимирская область является самым благоприятным регионом с точки зрения экологии и рекреации. Данные виды болезней поддаются успешному лечению в условиях санаторно-курортных учреждений, которые способствуют восстановлению трудоспособности (Оборин, 2013a).

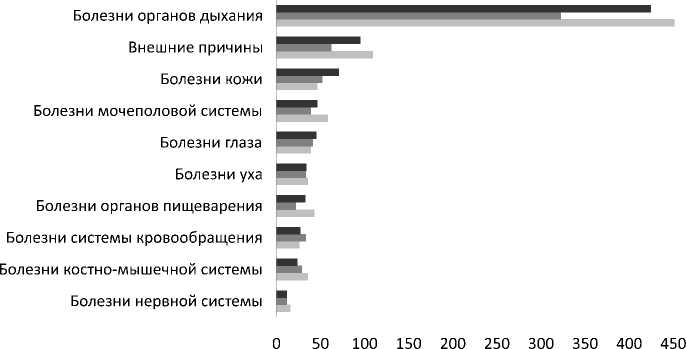

Смертность – процесс вымирания населения, характеризующийся статистически зарегистрированным числом смертей в конкретной популяции за определенный отрезок времени. Для анализа уровня смертности используются различные статистические показатели, в том числе общий коэффициент смертности, возрастная смертность, материнская смертность, младенческая смертность и др. В данной работе рассматривается структура смертности по классам причин.

Говоря об общей величине смертности, необходимо отметить, что в анализируемых регионах наибольшее число умерших от всех причин наблюдается в Тульской области (1713 на 100 тыс. чел.), наименьшее – в Пермском крае (1399 на 100 тыс. чел.) по состоянию на 2014 год. В разрезе отдельных заболеваний смертность от болезней систем кровообращения составляет более 50 % всех причин смертей (рис. 4). Подобная ситуация характерна для России в целом. Вообще, в нашей стране смертность от болезней системы кровообращения является одной из самых высоких в мире. Высокая доля смертности от новообразований свидетельствует о низкой ранней выявляемости этих заболеваний. Кроме того, онкологические заболевания имеют специфичную половозрастную структуру. Так, мужчины трудоспособного возраста умирают от онкологических заболеваний почти в 2 раза чаще, чем женщины, но заболеваемость среди женщин выше. Существенная доля смертности от внешних причин обусловлена чрезмерным потреблением алкоголя, что воздействует на показатели смертности как напрямую (смерть вследствие отравления алкоголем), так и косвенно (ДТП, насильственная смерть и т.д.).

Пермский край ■ Тульская обалсть ■ Владимирская область

Рис. 4. Смертность населения субъектов по основным классам причин смерти в 2014 году, число умерших на 100 тыс. чел. населения / Fig. 4. Death rate among subjects’ population by the main death cause classes in 2014, number of the dead per 100 thousand people

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

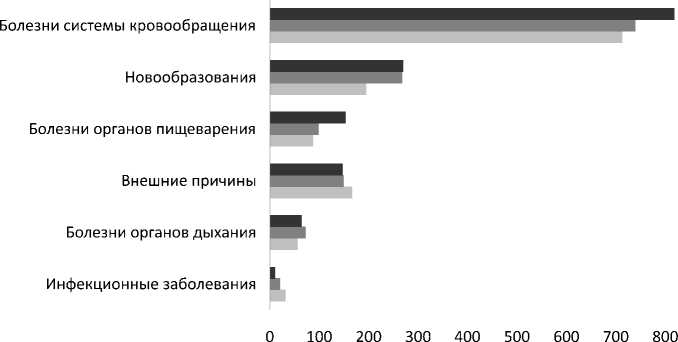

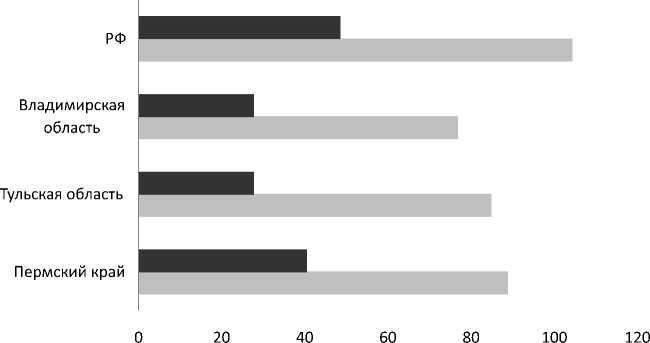

Одним из показателей доступности медицинских услуг является кадровый потенциал отрасли, который в здравоохранении характеризуется показателем обеспеченности населения медицинским персоналом (врачами и средним медицинским персоналом), рассчитываемым как соотношение численности штатных должностей к численности обслуживаемого населения (рис. 5).

Обеспеченность средним медицинским персоналом ■ Обеспеченность врачами

Рис. 5. Обеспеченность населения субъектов врачами и средним медицинским персоналом в 2014 году, чел. на 10 тыс. чел. населения / Fig. 5. Availability of doctors and care staff in the subjects in 2014, per 10 thousand people

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Обеспеченность населения врачами во Владимирской и Тульской областях почти вдвое ниже общероссийских показателей. Это обусловлено низкой привлекательностью данных регионов для медицинских специалистов ввиду высокой загруженности работы (высокие значения коэффициента совместительства) и низкого уровня заработной платы. Показатели обеспеченности средним медицинским персоналом в указанных регионах схожи и отстают от общестрановых в среднем на 20–25 %.

В настоящее время обеспеченность населения врачебными специалистами регулируется руководителем медицинской организации с учетом структуры населения, заболеваемости, фактической нагрузки врачей и других показателей. Тем не менее существует единственный нормативный источник, регламентирующий нормативы обеспеченности в разрезе различных клинических специальностей (хотя и значительно устаревший и носящий сугубо рекомендательный характер) – это приказ Минздрава СССР от 11 октября 1982 года № 999 «О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек».

Исходя из указанных в приказе нормативов была проанализирована статья обеспеченности населения выбранных регионов врачами конкретных специальностей, выявлено соответствие / отклонение фактической численности медицинских кадров от нормативного значения (табл. 2). Наилучшая ситуация с обеспеченностью населения различными клиническими специалистами наблюдается в Пермском крае. Однако во всех трех субъектах РФ существует дефицит специалистов общего терапевтического профиля, а также эндокринологов. Данная ситуация называется искусственным дефицитом медицинских кадров, что объясняется неэффективностью управления рынком труда медицинских работников.

Таблица 2 / Table 2

Обеспеченность населения субъектов РФ клиническими специалистами в 2014 г., чел. на 10 тыс. чел населения / Availability of clinical specialists in the RF subjects in 2014, per 10 thousand people

|

Показатели |

Терапевты |

Хирурги |

Кардиологи |

Эндо-крино-логи |

Офтальмологи |

Неврологи |

|

Норматив обеспеченности специалистами по приказу №999 |

5,9 |

1,0 |

0,3 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Фактическая обеспеченность специалистами во Владимирской области |

4,9 |

1,6 |

0,7 |

0,3 |

1,0 |

1,5 |

|

Отклонение от норматива по Владимирской области |

-1,0 |

+0,6 |

+0,4 |

-0,2 |

+0,5 |

+1,0 |

|

Фактическая обеспеченность специалистами в Тульской области |

4,8 |

1,9 |

0,8 |

0,5 |

0,9 |

1,5 |

|

Отклонение от норматива по Тульской области |

-1,1 |

+0,9 |

+0,5 |

0 |

+0,4 |

+1,0 |

|

Фактическая обеспеченность специалистами в Пермском крае |

5,7 |

1,9 |

0,8 |

0,3 |

1,1 |

2,0 |

|

Отклонение от норматива по Пермскому краю |

-0,2 |

+0,9 |

+0,5 |

-0,2 |

+0,6 |

+1,5 |

Источник: рассчитано авторами исходя из нормативов, установленных приказом Минздрава СССР3

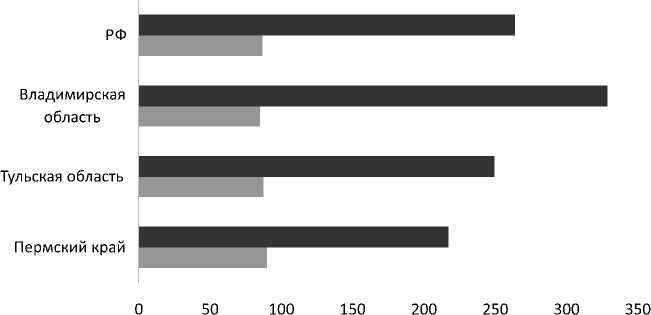

Другим показателем доступности медицинской помощи является мощность амбулаторно-поликлинических (число посещений в смену на 10 тыс. чел. населения) и стационарных (количество больничных коек на 10 тыс. чел. населения) медицинских организаций (рис. 6). По данным показателям лидером из рассматриваемых субъектов является Владимирская область, аутсайдером – Пермский край. Показатели мощности медицинских организаций характеризуют эффективность работы организации по оказанию медицинской помощи посредством внутренних ресурсов медицинской организации.

Одним из эффективных инструментов повышения качества жизни и здоровья населения является санаторно-курортный комплекс, на базе которого оказываются лечебно-оздоровительные услуги. Рассматриваемые субъекты РФ обладают курортно-рекреационным потенциалом, частью которого являются природные лечебные ресурсы.

В Тульской области эксплуатируются 15 месторождений минеральных вод типа Краинской, Дороховской, Ижевской, Усольской, Трускавецкой, Звенигородской и др. По химическому составу выделяются сульфатно-гидро-карбонатные, сульфатные, хлоридные и смешанные по составу воды. На территории области действуют 22 санаторно-курортных учреждения, пансионаты, профилактории, базы отдыха (Оборин и др., 2016).

Владимирская область богата минеральными водами. Имеются естественные выходы минеральных вод в Александровском районе по реке Вексе у деревни Усолье и по реке Уводи. Минеральные воды обнаружены также в буровых скважинах, сделанных во Владимире, Судогде, Суздале. Минеральные воды марок «Ундольская» (природная, столовая, сульфатно-гидрокарбонатная, магниево-кальциевая), выпускаемая в г. Лакинске, «Судо-годская» (природная, столовая, гидрокарбонатная магниево-кальциевая), выпускаемая в г. Судогде, «Суздальская» – в городе Суздале богаты широким спектром химических элементов и пользуются большим спросом на потребительском рынке.

■ Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций

Мощность стационарных медицинских организаций

Рис. 6. Мощность амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских организаций в субъектах в 2014 году, число посещений в смену на 10 тыс. чел. населения и число больничных коек на 10 тыс. чел. населения / Fig. 6. Capacity of outpatient care organization and hospitals in the subjects in 2014, number of visits per shift per 10 thousand people and number of hospital beds per 10 thousand people

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Из лечебных грязей на территории области имеются в большом количестве только торфяные. Однако широким применением и спросом они не используются.

Пермский край обладает наибольшим потенциалом природных лечебных ресурсов. В пределах Пермского края широко развиты минеральные лечебные и лечебно-столовые воды различного назначения. Эксплуатационные запасы 26 месторождений минеральных вод значительно превышают потребность.

В целом Пермский край обладает практически неограниченными ресурсами минеральных вод сульфатного, хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного состава, пригодных для лечебных целей и розлива, йодо-бромных вод, сульфидных вод (как невысокой минерализации, так и рассолов), используемых в бальнеологических целях. Степень освоенности месторождений минеральных вод в области в настоящее время остается очень низкой. Лишь на Полазненском, Усть-Качкинском и Ключевском месторождениях отбор достигает 12–47 % от запасов, но не по всем разведанным типам вод. Для промышленного розлива добываются лечебно-столовые воды на 7 месторождениях (Оборин, 2013b).

Месторождение лечебных грязей (Суксунский пруд), расположенное на юго-востоке края, на окраине поселка, относится к сульфидным низкоминерализованным иловым грязям, пригодным к многократному использованию. Промышленная добыча лечебных грязей началась с 1986 года в юговосточной части Суксунского пруда. С 1996 года участок с запасами лечебных грязей 28,8 тыс. м3 разрабатывает ЗАО «Курорт Ключи».

В Тульской области функционируют санаторно-курортные учреждения, расположенные в благоприятных экологических районах, уникальных местностях курортно-рекреационного значения. К наиболее крупным здравницам относится бальнеологический санаторий «Краинка», который функционирует круглогодично. Для проведения оздоровительных мероприятий в нем используют минеральные воды собственных скважин, торфяные грязи, водные процедуры и разнообразные преформиро-ванные лечебные факторы, благодаря чему в санатории успешно лечатся заболевания нервной системы, органов пищеварения, дыхания, опорнодвигательного аппарата, а также гинекологические болезни. Природные лечебные факторы санатория — минеральные воды Краинского месторождения и торфяная лечебная грязь, принадлежащая к редким разновидностям сероводородных минеральных торфов.

Известны также санаторий (курорт) «Велегож», расположенный в сосновом бору в 124 км от Москвы и 80 км от Тулы, являющийся самым экологически чистым местом Центральной России, и санаторий (курорт) «Егнышовка». Обе здравницы функционируют круглый год.

Перспективы развития туризма и санаторно-курортного комплекса Тульской области связаны с историческими городами и поселениями – Одоев, Алексин, Венев, Епифань, Крапивна, Плавск, Богородицк, Чекалин (Лихвин), а также храмами, музеями и проч.

Владимирская область обладает значительным курортнорекреационным потенциалом, богата культурным наследием, что благоприятствует развитию познавательного, лечебно-оздоровительного туризма. Регион является одним из лидеров в сфере современного санаторно-курортного лечения. Санаторий им. Абельмана – одно из старейших лечебно-медицинских заведений области, которое было создано еще в XIX веке. Профиль этого учреждения довольно широк – лечение органов движения, нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гинекологических и урологических болезней. Санаторий «Заклязьменский» – комплексное лечебное учреждение, которое занимается лечением многих заболеваний: органов дыхания, сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и системы кровообращения.

Наибольший охват лечебных профилей наблюдается в Пермском крае. На территории Пермского края в настоящее время функционируют 38 санаторно-курортных организаций. Из них самыми узнаваемыми являются курорты «Усть-Качка» и «Ключи». Курорт «Усть-Качка» начинает свою историю с 1935 года, когда совершенно случайно во время проведения разведки скважины была обнаружена сероводородная минеральная вода, что и послужило толчком к развитию этой здравницы. Располагается курорт на берегу реки Камы в сосновом бору. Его вместимость – более 2000 мест, размещение осуществляется по санаторным корпусам. «Усть-Качка» – крупнейший бальнеологический курорт с многопрофильной специализацией. Среди основных направлений можно выделить следующие: болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной и эндокринной систем, мочевыделительной и костно-мышечной системы, болезни женских и мужских органов, а также кожные болезни и профессиональные заболевания. Кроме лечения на курорте предлагается спектр реабилитационных услуг.

Курорт «Ключи» известен как старейшая здравница Урала. Его история начинается с 1826 года и насчитывает 191 год. Благодаря добыче минеральных сероводородных вод и использованию сульфидно-иловых грязей здесь организовано санаторно-курортное лечение. Вместимость курорта – 430 мест в лечебно-оздоровительных корпусах, оснащенных комплексом рекреационных объектов. Основные профили лечения: системы органов пищеварения, кровеносная система, нервная система и органы дыхания, эндокринная система и болезни женских, мужских половых органов, кожно-мышечная система и болезни кожи.

Рассмотрим регрессивную динамику количества санаторно-курортных организаций в период с 2002 по 2015 год рассматриваемых субъектов РФ (табл. 3).

Согласно приведенным данным наибольшее количество санаторнокурортных организаций на 2015 год приходится на Пермский край – 38 ед., на Тульскую область – 22 ед., Владимирскую область – 9 ед. На протяжении периода исследования (2002–2015 годы) наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества здравниц. При этом количество санаторнокурортных организаций в Тульской и Владимирской областях за 2010– 2015 годы менялось незначительно, что связано с устойчивой политикой в сфере туризма.

Таблица 3 / Table 3

Динамика показателя количества санаторно-курортных организаций / Changes of an indicator for the number of sanatorium-resort organizations

|

Регион |

2002 |

2006 |

2007 |

2009 |

2010 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

Темп роста, % |

|

Тульская область |

- |

28 |

27 |

23 |

23 |

23 |

21 |

21 |

22 |

78,5 |

|

Владимирская область |

26 |

18 |

16 |

14 |

13 |

12 |

10 |

10 |

9 |

34,6 |

|

Пермский край |

74 |

58 |

61 |

53 |

48 |

46 |

45 |

43 |

38 |

51,3 |

Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Таблица 4 / Table 4

Динамика показателя количества койко-мест в санаторно-курортных организациях (ед.) / Changes of an indicator for the number of beds in sanatorium-resort organizations

|

Регион |

2002 |

2006 |

2007 |

2009 |

2010 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

Темп роста, % |

|

Тульская область |

- |

5783 |

4737 |

4508 |

4706 |

4964 |

4741 |

4650 |

4668 |

80,7 |

|

Владимирская область |

2834 |

2408 |

2299 |

2232 |

2077 |

2031 |

1836 |

1830 |

1725 |

60,8 |

|

Пермский край |

10113 |

8235 |

9257 |

9046 |

8538 |

8083 |

7934 |

7905 |

6920 |

68,4 |

Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Изменение количества здравниц отражается на динамике количества койко-мест в санаторно-курортных организациях изучаемых регионов (табл. 4).

На протяжении 2002–2015 годов шло уменьшение количества курортных койко-мест во всех регионах, а также санаторно-курортных организаций в целом, что свидетельствует о том, что необходимо повышать заинтересованность туристов в отдыхе на курортах, в санаториях, домах отдыха и т.д.

Следующим показателем развития санаторно-курортной деятельности и степени заинтересованности отдыхающих в данном виде отдыха является численность размещенных лиц. Динамика изменения данного показателя – это естественный процесс, который зависит от многих факторов, таких как спектр предлагаемых услуг в санаториях и на курортах, уровень сервиса, качество работы персонала, стоимость путевок и др. Рассмотрим показатели численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях исследуемых субъектов РФ (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5

Динамика показателя численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях (чел.) / Changes of an indicator for the number of the people in sanatorium-resort organizations (people)

|

Регион |

2002 |

2007 |

2009 |

2010 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

Темп роста, % |

|

Тульская область |

- |

56903 |

52868 |

46899 |

48561 |

46083 |

54233 |

46908 |

82,4 |

|

Владимирская область |

32967 |

28430 |

29767 |

27854 |

27574 |

26922 |

27784 |

24241 |

67,4 |

|

Пермский край |

128241 |

138015 |

130469 |

123771 |

138576 |

131757 |

130517 |

123947 |

96,6 |

Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Согласно данным табл. 5 во всех регионах наблюдается отрицательная динамика изменения численности размещенных лиц. В темпах снижения это составило: для Тульской области – 17,6 %; для Владимирской – 32,6 %; Пермского края – 3,4 %.

Обратимся к финансовым показателям, отражающим эффективность работы санаторно-курортных организаций: доходы, затраты и результат (прибыль или убыток) (табл. 6).

Таблица 6 / Table 6

Динамика основных финансовых показателей (тыс. руб.) / Changes in the main financial indicators (thousand rubles)

|

Показатель |

2003 |

2006 |

2007 |

2009 |

2010 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

Темп роста, % |

|

Тульская область |

||||||||||

|

Доходы |

221,4 |

464,8 |

484,6 |

565,9 |

427,8 |

527,6 |

546,3 |

822,7 |

873,7 |

394,6 |

|

Затраты |

270,4 |

457,0 |

478,4 |

528,2 |

443,0 |

470,6 |

545,6 |

725,9 |

857,1 |

316,9 |

|

Прибыль (убыток) |

-49 |

7,8 |

6,2 |

37,7 |

-15,2 |

57 |

0,7 |

96,8 |

16,6 |

1611 |

|

Владимирская область |

||||||||||

|

Доходы |

136,4 |

305,0 |

317,1 |

407,5 |

379,7 |

419,7 |

443,7 |

482,9 |

452,7 |

331,8 |

|

Затраты |

161,2 |

301,1 |

340,1 |

424,3 |

401,2 |

464,3 |

469,9 |

529,4 |

493,7 |

306,2 |

|

Прибыль (убыток) |

-24,8 |

3,9 |

-23 |

-16,8 |

-21,5 |

-44,6 |

-26,2 |

-46,5 |

-41 |

-10,6 |

|

Пермский край |

||||||||||

|

Доходы |

886,7 |

1631,3 |

1796,6 |

2117,3 |

2175,8 |

2640 |

2753,3 |

2836,4 |

2713,5 |

306,0 |

|

Затраты |

1105,1 |

1849,9 |

2006,1 |

2332,2 |

2072,2 |

2487,5 |

2705,8 |

2684,1 |

2587,1 |

234,1 |

|

Прибыль (убыток) |

-218,4 |

-218,6 |

-209,5 |

-214,9 |

103,6 |

152,5 |

47,5 |

152,3 |

126,4 |

-57,9 |

Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Санаторно-курортные организации Пермского края и Тульской области сохранили прибыль в кризисные периоды – 2009, 2012–2013 гг. При этом если в первом случае наблюдается отрицательная динамик, то второй субъект РФ показывает рост.

Кроме того, интересно рассмотреть уровень издержек в санаторнокурортных организациях рассматриваемых субъектов РФ (табл.7).

Таблица 7 / Table 7

Уровень издержек санаторно-курортных организаций за 2015 год (тыс. руб.) / Expenditures of sanatorium-resort organizations in 2015 (thousand rubles)

|

Регион |

Доходы |

Затраты |

Уровень издержек обращения, % |

Рейтинг |

|

Тульская область |

873,7 |

857,1 |

98,1 |

2 |

|

Владимирская область |

452,7 |

493,7 |

109,0 |

3 |

|

Пермский край |

2713,5 |

2587,1 |

95,3 |

1 |

Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Таким образом, количество издержек в санаторно-курортных организациях данных регионов колеблется и зависит от различных условий, важнейшими из которых являются затраты. В ходе проведенного анализа выявлено, что в Пермском крае и Тульской области наименьший уровень издержек – 95,3 %, 98,1 % соответственно. Во Владимирской области превышение в 9 % порога безубыточности свидетельствует о наличии структурных проблем.

Об эффективности санаторно-курортного лечения свидетельствуют медицинские, социальные и экономические показатели: после лечения как у взрослых, так и у детей в 2–6 раз снижаются частота обострений заболеваний, в 2,4 раза – потребность в госпитализации, в 2,6–3 раза – расходы на лечение в поликлиниках и стационарах, в 1,8–2,6 раза – выплаты по временной и стойкой нетрудоспособности.

Затраты на реабилитацию окупают себя в 3-кратном размере, а затраты на долечивание постинфарктных больных – в 7-кратном. В целом деятельность санаторно-оздоровительного комплекса реально сказывается на социальноэкономическом развитии региона, так как снижает затраты на здравоохранение, социальное обеспечение, восстанавливает трудоспособность работающего населения (Разумов и Поважная, 2009).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного анализа можно сформулировать некоторые выводы в части повышения эффективности государственной политики на муниципальном уровне в отношении малых городов с целью улучшения уровня здоровья населения и повышения качества жизни.

Первостепенной остается проблема большей доступности медицинской помощи за счет снижения кадрового дефицита в малых городах и повыше- 304

Шерешева М. Ю., Оборин М. С., Костанян А. А. Особенности оценки качества жизни населения малых городов ния показателей обеспеченности населения медицинскими специалистами. Этого можно достичь путем привлечения в регион молодых специалистов и создания благоприятных условий для их работы, в том числе решая острые социальные проблемы (предоставление социального жилья, осуществление финансовых выплат в виде «подъемных», повышение уровня заработных плат для специалистов в малых городах и сельских территориях и т.д.). Существующая на сегодняшний день государственная программа «Земский доктор», способствующая привлечению медицинских специалистов в малые города и в сельские местности, реализуется неэффективно, требует пересмотра и нуждается в увеличении объемов финансирования.

Еще одной важной проблемой является низкое качество оказываемой медицинской помощи, профилактической работы и ранней выявляемости заболеваний. Несмотря на то, что данная ситуация характерна для страны в целом, особенно плохо обстоит дело в малых городах. Для решения этой проблемы необходимо усилить медико-профилактическую деятельность, внедрять программы, направленные на усовершенствование здоровьесберегающих технологий (в том числе на рабочих местах), на привитие населению привычек здорового образа жизни (Игошев и Мингалева, 2010). В рамках амбулаторно-поликлинических медицинских организаций необходимо повышать роль центров здоровья, внедрять обязательные профилактические медицинские осмотры и увеличивать долю населения, проходящего обязательную диспансеризацию.

Важным направлением модернизации является повышение квалификации медицинских кадров и создание условий для непрерывного образования и совершенствования практических навыков. В малых городах особое внимание необходимо уделить переходу к аттестационной системе квалификации медицинских специалистов, выстроить маршрутизацию для их обучения в более крупные города, усилить роль дистанционных образовательных технологий. Необходимо на местах проводить научно-практические конференции, медицинские консилиумы и другие научные мероприятия, способствующие активному обмену знаниями между специалистами в отрасли.

Все это необходимо для того, чтобы медицинская отрасль смогла выполнять возложенную на нее, возможно, самую важную задачу – поддерживать и повышать уровень здоровья нации, улучшая качество жизни.

Другим актуальным направлением повышения качества жизни является эффективность деятельности санаторно-курортного комплекса в субъектах РФ, о чем свидетельствуют показатели количества учреждений, койко-мест и численности размещенных лиц, финансово-экономическое показатели, уровень снижения заболеваемости и быстрые темпы восстановления трудоспособности. Анализ деятельности профильных предприятий, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, был проведен на примере Тульской и Владимирской областей, Пермского края. Каждый из рассматриваемых реегионов обладает туристско-рекреационным потенциалом и природными лечебными ресурсами, которые могут с успехом применяться для лечения и профилактики различных групп профессиональных заболеваний. Необходимо отметить, что санаторно-курортный комплекс наиболее развит в Пермском крае, в меньшей степени в Тульской и Владимирской областях. Сокращение количества профильных организаций приобрело устойчивый тренд, что является негативным фактором. Каждый из рассмотренных субъектов РФ обладает потенциалом для повышения качества жизни населения на основе природных лечебных факторов, задействованных в санаторно-курортном лечении. Поэтому необходимо его актуализировать за счет таких направлений деятельности, как участие в федеральных программах по развитию лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса; рациональное использование потенциала малых городов для увеличения туристского потока; направление финансовых ресурсов на обновление материальной и лечебной баз предприятий; повышение рентабельности и эффективности лечебной составляющей за счет внедрения современных методов менеджмента и инноваций.

Статья выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 17-18-01324 «Устойчивое развитие экономики территорий на основе сетевого взаимодействия малых городов и районных центров».

Список литературы Особенности оценки качества жизни населения малых городов

- Айвазян С. А. Сравнительный анализ интегральных характеристик качества жизни населения субъектов Российской Федерации. М.: ЦЭМИ РАН, 2001. 64 с.

- Барышева А. В. Перестройка: социо-экономические проблемы. М.: Наука, 1990. 187 с.

- Бестужев-Лада И. В. Содержание и структура категории образа жизни. Теоретические и методологические проблемы исследования образа жизни. М.: ИСИ АН СССР, 1979. 56 с.

- Бобков В. М., Масловский-Мстиславский П. С. Динамика уровня жизни населения//Экономист. 1994. № 6. С. 52-66.

- Бобков В. М., Масловский-Мстиславский П. С. Качество жизни: концепция и измерение. М.: Всерос. центр уровня жизни, 1998. 20 с.

- Игошев М. В., Мингалева Ж. А. Здоровье нации, экономика и физкультура. К вопросу о преодолении негативных тенденций в формировании качественных характеристик населения//Российское предпринимательство. 2010. № 4-1. С. 22-26.

- Можина М. А., Рабкина Н. Е., Римашевская Н. М. Благосостояние, распределительные отношения и проблемы оптимального развития экономики социалистического общества//Экономика и математические методы. 1980. № 16. С. 418-434.

- Оборин М. С. Региональный анализ изучения рекреационных систем//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Естественные науки. 2013a. № 2. С. 35-42.

- Оборин М. С. Социальные и экономические особенности лечебно-оздоровительного туризма региона (на примере Пермского края)//Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2013b. № 5 (31). С. 69-74.

- Оборин М. С., Фролова Н. В., Нагоева Т. А., Артамонова О. А. Системные методы исследования в моделировании рынка санаторно-курортных услуг и курортно-рекреационных систем//Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2016. № 3 (42). С. 131-144.

- Разумов А. Н., Поважная Е. Л. Курортное дело в Российской Федерации//Медицинская сестра. 2009. № 7. С. 4-6.

- Римашевская Н. М. Потребности, доходы, потребление: методология анализа и прогнозирование народного благосостояния. М.: Наука, 1979. 240 с.

- Старков Р.Ф. Уровень жизни: методология измерения и анализ. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1994. 39 с.

- Bram R., Rogier D., Peep S. Cultural values: can they explain self-reported health?//Quality Life Research. 2017. Vol. 26. P. 1531-1539 DOI: 10.1007/s11136-017-1512-x

- Frey B., Stutzer A. Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being. Princeton: Princeton University Press, 2010. 220 р.

- Galbraith J. K. The affluent society. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1958. 288 p. Haug M., Folmar S. Longevity, gender, and life quality//Journal of Health and Social Behavior. 1986. Vol. 27, № 4. P. 332-345.

- Hughes M. Affect, meaning and quality of life//Social Forces. 2006. Vol. 85, № 2. P. 611-629.

- Kozlova O., Makarova M., Mingaleva Zh. Corporative social responsibility as a factor of reducing the occupational health risk of personnel//International Journal of Applied Business and Economic Research. 2016. Vol. 14, № 14. P. 683-693.

- Larson D., Wilford W. The quality of life and per capita income in the United States//Review to Social Society. 1979. Vol. 37, № 1. P. 111-119.

- Werneck G. L. Considerações metodológicas à luz da Pesquisa Mundial de Saúde no Brasil, 2003 //Revista Brasileira de Epidemiologia. 2008. Vol. 11, № 1. P. 67-71.

- Zinam O. Quality of life, quality of the individual, technology and economic development//American Journal of Economics and Sociology. 1989. Vol. 48, № 1. P. 55-68.