Особенности онтогенеза Thermopsis lanceolata subsp. Jacutica в Центральной Якутии в условиях интродукции

Автор: Егорова П.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

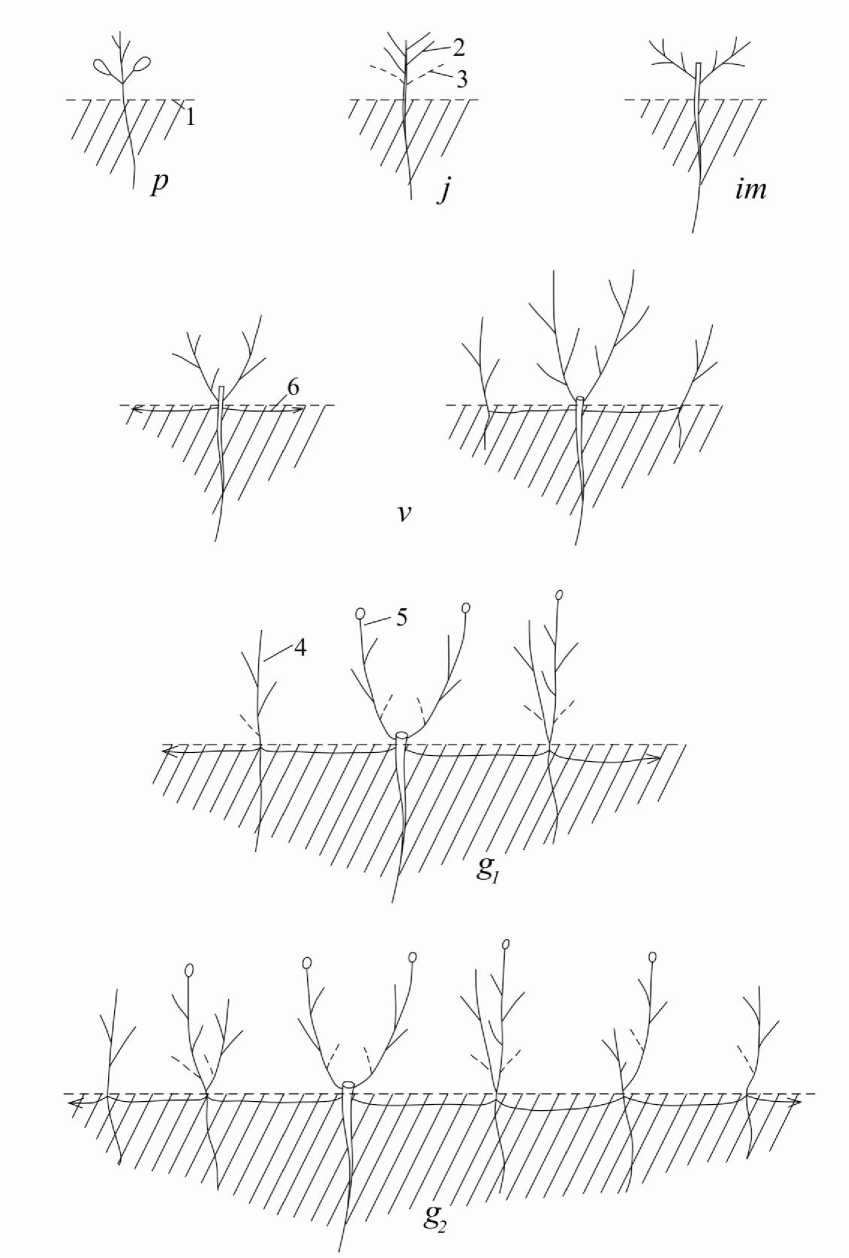

Резюме. Thermopsis lanceolata R.Br. - степной вид с обширным евроазиатским ареалом. В статье представлены данные по онтогенезу эндемичного подвида Thermopsis lanceolata ssp. jacutica (Czefr.) Schreter на северной границе географического ареала. В Республике Саха (Якутия) происходит сокращение численности популяций вида. Изучение особенностей онтогенеза и морфогенеза Thermopsis lanceolata ssp. jacutica в условиях интродукции в Центральной Якутии проводится с целью сохранения уникального эндемичного подвида и восстановления его ценопопуляций. Thermopsis lanceolata ssp. jacutica - многолетнее травянистое гипогеогенно длиннокорневищное растение, относится к явнополицентрической биоморфе. Онтогенез длиннокорневищных растений в культуре сложный, состоит из сокращенного онтогенеза семенной особи и неполных онтогенезов парциальных образований. В прегенеративном периоде онтогенеза особи семенного происхождения проходят следующие онтогенетические состояния: проростки (p), ювенильное (j), имматурное (im), виргинильное (v). В виргинильном состоянии формируется полицентрическая система, онтогенез которой складывается из неполных онтогенезов парциальных побегов в генеративном молодом (g 1) и средневозрастном (g 2) состояниях. Морфогенез Thermopsis lanceolata ssp. jacutica в период становления длиннокорневищно-стержнекорневой явнополицентрической системы характеризуется следующей последовательностью фаз: первичный побег (p-im), система первичного и парциальных побегов (v), система парциальных побегов (g 1, g 2).

Термопсис ланцетный, эндемичный подвид, онтогенез, сокращенный онтогенез, неполный онтогенез, плагиотропный побег, удлиненный побег, первичный побег, парциальный побег, система парциальных побегов

Короткий адрес: https://sciup.org/14088318

IDR: 14088318 | УДК: 582.736(571.56-191.2)

Текст научной статьи Особенности онтогенеза Thermopsis lanceolata subsp. Jacutica в Центральной Якутии в условиях интродукции

Введение . Thermopsis lanceolata R. Br. из семейства Fabaceae – лекарственное растение, применяется в народной и официальной медицине [1]. Действующими веществами являются ядовитые алкалоиды (термопсин, гомотермоп-син, цитизин, метилцитизин, пахикарпин и др.), при этом цитизин и метилцитизин возбуждают дыхание и повышают кровяное давление, а па-хикарпин действует угнетающе на центры вегетативной нервной системы. Также в траве найдены сапонины, флавоноиды, эфирное масло, смолы, дубильные вещества, термопсиланцин (гликозид фенолкарбоновой кислоты), сахара, слизи, витамин С [2].

В медицине применяется как отхаркивающее средство. Из травы получены ценные препараты – цититон, рекомендуется как средство, оказывающее возбуждающее действие на дыхательный центр, возбудитель дыхания и кровообращения, пахикарпин, назначается при спазмах периферических сосудов, для улучшения функции мышц, особенно при слабой родовой деятельности [3].

T. lanceolata – степной вид с обширным евроазиатским ареалом. Произрастает в лесной и степной зонах европейской части России, в Сибири, в горах Казахстана и Средней Азии, на Дальнем Востоке [4]. На северной границе ареала в Якутии распространен эндемичный подвид Тhermopsis lanceolata ssp . jacutica (Czefr.) Schreter [5]. Подвид отличается более короткими двух-, четырехсеменными плодами, более широкими листочками, опушенными снизу густыми оттопыренными волосками [6]. Заросли его приурочены к степным участкам, каменистым и щебнистым склонам, залежам. Предпочитает влажные и богатые почвы. В республике Саха (Якутия) из-за сокращения численности популяций он отнесен к категории угрожаемого состояния II [7].

T. lanceolata ssp . jacutica – многолетнее травянистое гипогеогенно длиннокорневищное растение, относится к явнополицентрической биоморфе. В природных условиях самоподдержа-ние ценопопуляций длиннокорневищных растений осуществляется при помощи вегетативных образований, так называемых рамет. Роль семенного размножения незначительна.

Вид в природных условиях ежегодно массово и продолжительно цветет, но завязывает очень мало семян. Лабораторная и полевая всхожесть семян низкая (2–3 %) [8] . По данным Т.М. Мельниковой [9], низкая всхожесть семян обусловлена комбинированным типом покоя семян, а он, в свою очередь, – непроницаемостью семенной оболочки и неглубоким физиологическим покоем. Однако покровы свежесобранных семян T. lanceolata R. Br. еще проницаемы, семена могут набухнуть и прорасти.

Цель исследования : изучение особенностей онтогенеза и морфогенеза T. lanceolata ssp . jacutica в условиях культуры в Центральной Якутии.

Материал и методы исследований . Исходный материал для интродукции в ботаническом саду собран в ценопопуляции, находящейся на территории г. Якутска, в местности Гимеин вдоль Сергеляхского шоссе [8].

При описании морфологических особенностей растений использована терминология в соответствии с монографией О.В. Смирновой [10] и иллюстрированным словарем «Биоморфология растений» П.Ю. Жмылева с соавторами [11].

Онтогенез T. lanceolata ssp . jacutica изучали в соответствии с концепцией дискретного описания индивидуального развития, предложенной Т.А. Работновым [12] и его последователями [13].

Фазы морфогенеза T. lanceolata ssp . jacutica выделены согласно характеристикам, приведенным в работах И.Г. Серебрякова [14], О.В. Смирновой [10].

Результаты исследований и их обсуждение. Онтогенез генеты (особи семенного происхождения) изучали в условиях культуры в Якутском ботаническом саду с 2008 по 2014 г. Свежесобранные семена были высеяны под зиму в сентябре 2007 г. (рис.).

Прегенеративный период. Единичные всходы появились в конце июня. Прорастание семян надземное. Семядоли проростков – продолговато-овальные, с тупой закругленной верхушкой, 1,5–2 см длиной и 0,5–0,7 см шириной. Через 10–15 дней у проростка развертывается первый настоящий тройчатосложный лист, 1,0–1,2 см длиной, 1,4–1,6 см шириной.

im

Схема онтогенеза особей Thermopsis lanceolata ssp. jacutica семенного происхождения:

-

1 – поверхность почвы; 2 – зеленые листья; 3 – отмершие листья; 4 – вегетативный побег;

-

5 – генеративный побег; 6 – подземный отбег. Онтогенетические состояния: p – проросток; j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное; g 1 – молодое генеративное;

g 2 – средневозрастное генеративное

В ювенильном состоянии первичный моно-подиальный побег достигает 8–15 см высоты, несет 3–4 тройчатых листа, сидящих на сближенных узлах. Семядольные листья отмирают постепенно через 30–40 дней. Настоящие листья взрослой формы с тремя обратноланцетовидными долями, 2,0–2,5 см длины, 3,2–3,5 см ширины, на коротких черешках. Имеются развитые продолговатые прилистники. В первый год вегетации побег не ветвится. На его основании закладываются боковые почки. При втягивании побега в почву эти почки оказываются на уровне почвы. Корневая система стержневая, с боковыми ответвлениями, к осени достигает 12– 15 см длины.

На следующий вегетационный сезон в им-матурном онтогенетическом состоянии боковые почки дают по 2 надземных удлиненных побега, достигающих в среднем 14–18 см длины, с 2–3 зелеными листьями. Эти побеги разветвляются, длина боковых побегов – 3,5–5 см, несут по 1–2 листа.

В июле-августе из почек, находящихся в почве, развиваются несколько укореняющихся плагиотропных отбегов с 6–9 метамерами. Отбеги светло-желтого цвета, выходят на поверхность только следующим летом. С началом вегетативного разрастания растения вступают в виргинильное состояние. В нижней одревесневшей части удлиненных побегов закладываются боковые почки.

В третий вегетационный сезон дицикличе-ские побеги выходят на поверхность. Развивается система из 2–3 подземных отбегов и 5–6 удлиненных парциальных побегов. Размеры куртины занимают до 0,5 × 0,3 м. В культуре виргинильное состояние продолжается до конца третьего вегетационного сезона. На этом этапе развития онтогенез семенной особи заканчивается, образуется полицентрическая особь, состоящая из системы подземных отбегов и двух типов надземных побегов: удлиненных моно-циклических и корневищно-удлиненных дицик-лических [15]. Подземная часть растения представлена главным корнем с каудексом, откуда отходят плагиотропные отбеги. Система переходит к этапу размножения при помощи парти-куляции, и её онтогенез в дальнейшем будет состоять из неполных онтогенезов парциальных образований.

Генеративный период. Первое цветение наступает в четвертый год вегетации. Цветение начинается в середине июня и продолжается почти до конца месяца. В первый год цветения в пределах прошлогодней куртины образуется до 7–8 генеративных разветвленных и 3–4 вегетативных неразветвленных побегов. Генеративные побеги невысокие – 10,5 ± 0,25 см, соцветия небольшие, до 4,8 ± 0,23 см высотой, имеют всего 3-4 цветка. В конце цветения на расстоянии 30–40 см от границ центральной куртины образуются новые центры разрастания. Эти образования представлены 3-4 вегетативными и генеративными побегами. Побеги неразветв-ленные, высотой в среднем 12,0 ± 0,36 см. Соцветия генеративных побегов несут по 1–2 цветка. Эти побеги цветут немного позже, из-за этого сроки цветения куртины растягиваются до 15–18 дней. Развитие растений в этом сезоне можно отнести к молодому генеративному состоянию.

Средневозрастное генеративное состояние. В пятый и последующие годы вегетации растения ежегодно цветут. Генеративные побеги достигают высоты до 36,6 ± 1,88 см, развивают 14– 18 листьев, крупные соцветия длиной до 11,3 ± 1,0 см насчитывают до 8–9 цветков. Побеги формируют по 3–4 боковых побега длиной до 27,5 ± 0,73 см. Численность генеративных побегов в куртинах увеличивается с каждым годом цветения: от 2 побегов на 0,25 м² – во второй, и до 2,4 – третий, 2,8 – четвертый годы. Однако эффективность цветения минимальная, если иногда бобы образуются, семена в них большей частью засыхают. В природных популяциях, находящихся в равновесном состоянии, плотность генеративных побегов колеблется от 3,95 до 9,55, вегетативных побегов – от 10,85 до 68,1 шт. [8].

В культуре ростовые процессы вегетативно подвижных растений продолжаются в течение всего вегетационного сезона. В июле в центре куртин на 0,25 м² насчитывается 18,3 побега, а в конце сентября – 23,5 шт. Изменяется соотношение типов побегов; если в июле в куртине преобладали разветвленные парциальные побеги (до 46,3 % от общего числа), то в конце сентября увеличивается численность нераз-ветвленных побегов (до 49,4 % от общего числа). Площадь куртины увеличивается почти в

-

1 ,5 раза. В данном возрастном состоянии куртины могут существовать неопределенно долгое время, из-за этого данные о постгенеративных онтогенетических состояниях в культуре не были получены, и они не описаны в статье.

Заключение. Онтогенез длиннокорневищных растений в культуре сложный, состоит из сокращенного онтогенеза семенной особи и неполных онтогенезов парциальных образований.

В начале онтогенеза семенные особи T. lan-ceolata ssp . jacutica проходят следующие онтогенетические периоды и состояния: латентный – семена ( s ); прегенеративный – проростки ( p) ; ювенильное (j) , имматурное ( im), виргинильное ( v ) состояния. В виргинильном состоянии формируется полицентрическая система, онтогенез которой складывается из неполных онтогенезов парциальных побегов в генеративном молодом ( g 1 ) и средневозрастном ( g 2 ) состояниях.

Морфогенез Thermopsis lanceolata ssp . jacuti-ca в период становления длиннокорневищно-стержнекорневой явнополицентрической системы характеризуется следующей последовательностью фаз: первичный побег ( p-im ), система первичного и парциальных побегов ( v ), система парциальных побегов ( g 1 , g 2 ).

Список литературы Особенности онтогенеза Thermopsis lanceolata subsp. Jacutica в Центральной Якутии в условиях интродукции

- Фармацевтическая статья 327//Государственная фармакопея СССР. -М.: Медицина, 1968. -10-е изд. -1078 с.

- Минаева В.Г. Лекарственные растения Сибири. -Новосибирск: Наука, 1991. -431 с.

- Кузнецова М.А. Лекарственное растительное сырье и препараты: справ. пособие. -М.: Высш. шк., 1987. -190 с.

- Штейнберг Е.И. Род термопсис -Thermopsis R. Br.//Флора СССР. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. -Т. 11. Cем. Leguminosae Juss. -С. 37-44.

- Конспект флоры Якутии: Сосудистые растения/сост. Л.В Кузнецова, В.И. Захарова//Новосибирск: Наука, 2012. -272 с.

- Красная книга Якутской АССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. -Новосибирск: Наука, 1987. -248 с.

- Красная книга Республики Саха (Якутия). Т.1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. -Якутск: Сахаполиграфиздат, 2000. -256 с.

- Егорова, П.С., Павлова П.А. Особенности структуры ценопопуляций Thermopsis lanceo-lata ssp. jacutica (Czefr.) Schreter. в Центральной Якутии//Вестн. Бурятского гос. ун-та. -2011. -№ 14, а. -С. 114-117.

- Мельникова Т.М. О прорастании семян термопсиса ланцетного//Бюл. ГБС. -М., 1977. -Вып. 104. -С. 45-49.

- Смирнова О.В. Структура травяного покрова широколиственных лесов. -М.: Наука, 1987. -205 с.

- Биоморфология растений: иллюстрированный словарь/П.Ю. Жмылев, Ю.Е. Алексеев . -М., 2002. -240 с.

- Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов и cообществ//Полевая геоботаника. -Л.: Наука, 1964. -Т. 3. -С. 132-145.

- Ценопопуляции растений: основные понятия и структура. -М.: Наука, 1976. -214 с.

- Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. -М., 1962. -378 с.

- Басаргин Е.А. Онтогенез термопсиса ланцетовидного (Thermopsis lanceolata R.Br.)//Онтогенетический атлас растений. -Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2007. -Т. 5. -С. 236-239.