Особенности онтогенеза тимьяна сибирского (Thymus sibiricus (Serg.) Klokov et Shost.) в Центральной Якутии

Автор: Егорова П.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 7, 2014 года.

Бесплатный доступ

Автором статьи в природных ценопопуляциях и в культуре изучены морфологические особенности систем побегов Thymus sibiricus (Serg.) Klokovet Shost. в онтогенезе. Описаны диагностические признаки онтогенетических состояний.

Онтогенез, онтогенетические состояния, скелетные оси, переходные побеги, годичные побеги

Короткий адрес: https://sciup.org/14083829

IDR: 14083829 | УДК: 582.

Текст научной статьи Особенности онтогенеза тимьяна сибирского (Thymus sibiricus (Serg.) Klokov et Shost.) в Центральной Якутии

Объекты и методы исследований. В природных условиях материал исследований собран на территории природного парка «Ленские столбы». Здесь произрастают несколько видов из комплекса Thymus ser-pyllum L. s. l. [2]. Из них чаще встречается T. sibiricus (Serg.) Klokov et Shost., который входит в состав сооб- ществ петрофитных степей на склонах коренного берега р. Лена и её притоков, галечников на низкой пойме рек. Растения из природных местообитаний были перенесены в Якутский ботанический сад и размножены.

При изучении онтогенеза вида основывались на периодизации онтогенеза, разработанной Т.А. Работ-новым [3]. Характеристика жизненной формы и ее изменений в ходе онтогенеза проводилась с использованием эколого-морфологической классификации И.Г. Серебрякова [4], методики описания биоморф М.Т. Ма-зуренко [5], классификации биоморф рода Thymus [6, 7], иллюстрированного словаря биоморфологии растений [8]. При описании соцветий придерживались классификации [9].

Результаты исследований и их обсуждение . Латентный период . Тимьяны имеют сухой дробный плод, распадающийся на четыре односемянные части. На основании, называемой гинобазисом, развиваются округлые эремы (семена) [6]. Семена имеют высокую всхожесть и могут прорастать сразу без периода покоя. В природе прорастание семян зависит от влажности почвы. На степных склонах в августе всходов не было, так как в это время здесь очень сухо, растительность почти полностью выгорает. В пойменных цено-популяциях (ЦП) были отмечены немногочисленные всходы. Массовое появление всходов на склонах и пойме отмечается весной. В условиях культуры в середине августа и в начале весны возле отцветших растений образуется обильный самосев.

Прегенеративный период . Проростки представляют собой небольшие растения с ортотропным побегом высотой до 0,6±0,05 см. Семядоли округлые с сердцевидным основанием и с небольшой выемкой в верхней части с длинным черешком. Проростки имеют 2–3 пары настоящих листьев, длина главного корня в среднем составляет 4,5±0,24 см. При дальнейшем развитии у растений засыхают семядоли и они переходят в ювенильное состояние. Ювенильные растения имеют первичный вертикальный побег с 3–6 парами супротивно расположенных листьев. Листочки на базальной части побега меньше, междоузлия короче. Форма пластинки продолговато-эллиптическая. В культуре ювенильные растения развиты лучше, чем в природных условиях: высота побега достигает 1,6±0,29 см, число листьев до 3,1±0,35 шт., длина корня до 8,5±0,42 см. На корне развиваются боковые ответвления. В природных условиях в фазе первичного побега растения могут пребывать от 1–2 месяцев до середины второго года вегетации. В культуре этот период длится около 30– 35 дней.

В дальнейшем сначала из пазух семядолей и первых листьев начинают развиваться боковые побеги – растения переходят в имматурное состояние . Формируется первичный куст. Сначала он растет вертикально, затем полегает, но не укореняется. Более сильные особи весеннего подроста в природных ЦП переходят в имматурное состояние в первый год жизни. Эти растения имеют первичные ортотропные побеги высотой в среднем 3,5±0,31 см, число пар листьев 5,5±0,31 шт. Боковые побеги развиваются из пазух всех листьев. Корневая система имеет длину 6,8±0,48 см, развиты боковые корни. В культуре растения крупнее, у наиболее сильных особей побеги n+1 порядка начинают ветвиться. Главный корень достигает длины 15,7±0,67 см и толщины 0,14±0,008 см.

В природных ЦП на склонах летне-осенняя засуха может привести к задержке развития особей в им-матурном состоянии. Были обнаружены перезимовавшие растения с отмершей верхушкой первичного побега (его сухой остаток сохраняется). Поэтому продолжительность имматурного периода колеблется в природе от 3 месяцев до 1–1,5 лет, в культуре составляет 20–25 дней.

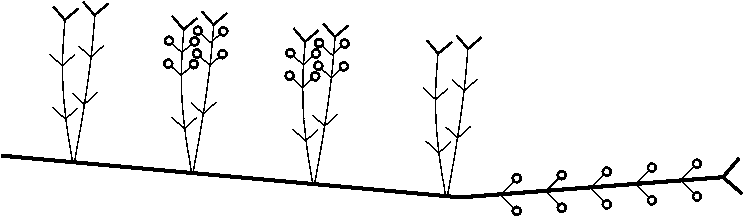

Формирование системы полегающих, укореняющихся и одревесневающих скелетных осей является индикаторным признаком виргинильного состояния . У T. sibiricus в природных условиях первичная ось большей частью отмирает в имматурном состоянии, из-за этого основные скелетные оси формируются побегами n+1 порядка. В культуре главная ось входит в систему основных скелетных осей. Корневая система смешанная, состоит из главного и придаточных корней. Данную жизненную форму относят к шпалерным кустарничкам или стланичкам [6, 7].

В культуре весенние сеянцы вступают в виргинильное состояние в августе, а растения осенней генерации – на второй год жизни. Развитие сеянцев происходит высокими темпами. В начале этапа небольшое растение состоит из главной оси и 11,25±0,13 шт. скелетных осей n+1 порядка длиной 6–7 см. В благоприятных условиях оси быстро развиваются, в конце этапа их базальная одревесневшая часть имеет длину 9,4±0,22 см, а растущий зеленый прирост 13,5±0,52 см. Оси обильно укореняются и несут побеги трех типов: на базальной части развиваются вегетативные оси, переходные генеративные оси, а на растущем конце ортотропные вегетативные побеги. Куст разрастается до 20–28 см. Продолжительность виргинильного состояния в культуре составляет 45–50 дней.

В природных ЦП виргинильное состояние отмечается у растений второго или третьего года жизни. Многолетняя основа куста слагается из скелетных осей n+1 порядка числом 4,1±0,32, они полегают, одре- весневают и укореняются. Длина осей небольшая, 7,2±0,23 см. Они несут по 6–7 вегетативных побегов высотой 3,0–3,5 см. Главный корень имеет длину 16,0±0,48 см.

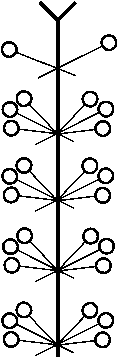

Генеративный период . Молодое генеративное состояние . В начале цветения в культуре скелетные оси n+1 порядка несут 7,5±0,52 шт. вегетативных осей n+2 порядка, 5,0±0,34 шт. переходных цветущих осей и 7,5±0,2 пар вегетативных побегов. Годичные генеративные побеги формируются на переходных осях и отличаются отсутствием базальных укороченных междоузлий с мелкими листьями, так как развиваются сил-лептически, т.е. без периода покоя (рис. 1). Крупные побеги n+2 порядка разветвляются, в своем строении повторяют материнские побеги, расположенные на них переходные побеги n+3 порядка зацветают. Основные скелетные оси остаются вегетативными.

В культуре у сеянцев осенней генерации наблюдаются две волны цветения: первая в начале первой декады июля, вторая – в начале сентября. В первый период зацветают развитые годичные побеги и верхушки переходных побегов. Соцветие представляет собой открытый тирс, состоящий из супротивно расположенных и сильно сближенных дихазиев [9]. Высота соцветия небольшая, 2,5±0,65 см, число метамеров составляет 5,5±0,13 шт. Терминальные соцветия переходных побегов значительно крупнее соцветий годичных побегов, их высота составляет 5,9±0,22 см, число метамеров до 9,1±0,32 шт. (рис. 2).

Оставшиеся вегетативными в первый период цветения годичные побеги в дальнейшем формируют бутоны и зацветают в начале сентября. Вторая волна цветения продолжается до конца сентября. Все отцветшие годичные побеги отмирают. Концы отцветших переходных побегов иногда продолжают моноподи-альный вегетативный рост. Листья этих побегов по размерам не отличаются, в их пазухах формируются новые боковые побеги.

а

б

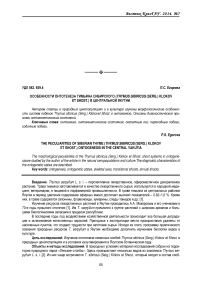

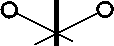

Рис. 1. Схема строения скелетных осей Thymus serpyllum:

а – укоренение скелетной оси (стрелками показаны удлиненные побеги следующих порядков); б – переходные цветущие побеги

Цветение у растений, появившихся весной, наступает в начале сентября. Молодые генеративные растения продолжают интенсивно разрастаться. Диаметр куста в конце цветения достигает 40–45 см. Главный корень удлиняется до 24,63±0,3 см и утолщается до 0,42±0,07 мм. Прирост скелетных осей за летний сезон составляет 25–30 см. На втором году жизни интенсивное вегетативное разрастание приводит к ослаб- лению и отмиранию главной оси у 50 % анализированных растений. На нижних узлах одревесневшей части скелетных осей начинается образование побегов дополнения.

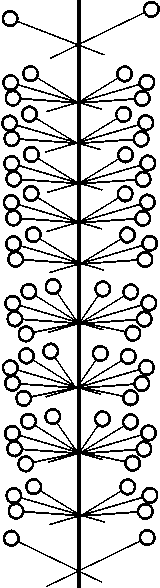

А

Б

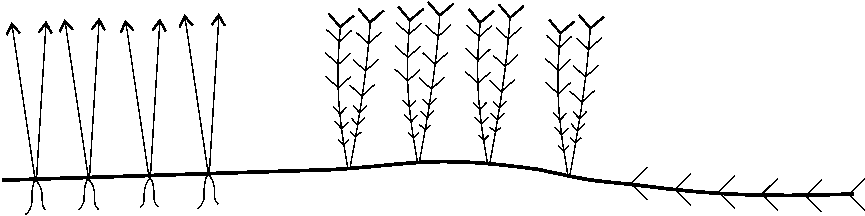

Рис. 2. Схема соцветий Thymus serpyllum: а – соцветия годичного генеративного побега; б – терминальное соцветие переходного побега

В природных ЦП молодое генеративное растение характеризуется следующими параметрами: число основных скелетных осей n+1 порядка – 4,6±0,19 шт., длина в среднем – 12,3±0,65 см. На базальной одревесневающей части осей развиваются 4,7±0,19 шт. осей n+2 порядка длиной 8,8±0,45 см. Переходных осей немного – 1,6±0,13 шт. На растущей верхней части осей развиваются 7–8 пар вегетативных побегов. Диаметр куртин составляет 12–18 см. Главный корень имеет длину 18,9±1,55 см, диаметр – 1,6±0,08 мм.

В культуре растения переходят в средневозрастное генеративное состояние на третьем году жизни. В этот период система скелетных осей имеет сложное строение. Продолжают нарастать скелетные оси n+1 порядка. Сформировавшиеся на них оси следующих порядков достигают в период цветения наибольшего развития. У осей n+2 порядка длина многолетней одревесневшей части составляет до 12,4±0,45 см, а растущей верхней части – 14,7±0,48 см. Развиваются скелетные оси n+3 и n+4 порядка. Строение многолетней основы куста усложняется развитием побегов дополнения из спящих почек на базальной части основных скелетных осей. Они накладываются сверху, создавая ярусное строение куста. Интенсивное разветвление ослабляет материнскую ось, в конце лета верхние неодревесневшие части осей n+1 порядка начинают отмирать. В культуре цикл развития скелетной оси сокращается до 2–3 лет, тогда как в природе оси могут развиваться в течение 5 лет [6].

Цветение продолжительное, основная часть куста цветет в третьей декаде июня – в июле, а отдельные части могут цвести до сентября. Все дициклические и безрозеточные побеги, развившиеся на приросте текущего сезона, цветут. Дициклические побеги отличаются наличием укороченных междоузлий на базальной части. В период цветения диаметр куста достигает от 60 до 90 см. Общая продолжительность средневозрастного генеративного состояния в культуре не превышает 2–3 года.

В средневозрастное генеративное состояние в природных ЦП растения вступают на 5–6-й год развития. К этому времени у составляющих многолетнюю основу куста осей n+1 порядка растущие концы отмирают. Разрастание куста вширь происходит за счет осей n+2 порядка. Длина этих осей достигает до 15,3±1,64 см, моноподиальный рост сохраняется. Генеративные побеги развиваются на осях n+2 и n+3 порядков, их число на осях 2 порядка составляет 3,8±0,55 шт., а на осях 3 порядка 3,5±0,35 шт. Переходные побеги в числе 1–2 шт. развиваются на осях n+2 порядка. Куртины в пойменных и степных сообществах достигают в диаметре 25–35 см. Главный корень утолщается до 3–5 мм.

В стареющем генеративном состоянии при ежегодном отмирании побегов, переходных и скелетных осей в средней части куртины накапливаются остатки отмерших побегов. В разных частях куртины вегетируют несколько центров разрастания. Они представляют собой укорененные остатки скелетных осей, сохранивших связь с главным корнем, и несут до 3,6±0,23 шт. вегетативных и 1,3±0,11 шт. генеративных побегов. Растения в культуре и природе отличаются размерами куртин. В культуре они достигают в диаметре 100– 120 см. Главный корень диаметром до 3,5 см обильно разветвляется. В природе куртины значительно меньше, 30–40 см в диаметре. В условиях культуры растения в данном онтогенетическом состоянии могут находиться в течение 3–4 лет.

Постгенеративный период . У особей субсенильного онтогенетического состояния большая часть куста отмирает. Сохраняются только один или два остатка вегетирующих скелетных осей. Они несут всего по 2–3 годичных побега. В конце сезона растения отмирают. Продолжительность онтогенеза семенных особей T. sibiricus (Serg.) Klokov et Shost. в культуре составляет 8–9 лет.

Заключение . Для T. sibiricus (Serg.) Klokov et Shost. характерна жизненная форма полуподвижного шпалерного кустарничка или стланичка. Многолетняя система основных скелетных осей растений формируется в виргинильном состоянии. Развивается сложная структура, состоящая из скелетных осей, переходных цветущих осей, годичных вегетативных побегов. Корневая система смешанная, образована главным и придаточными корнями.

Цикл развития скелетных осей в культуре не превышает 2–3 лет. Обильное ветвление и разрастание осей следующего порядка приводит к отмиранию верхней растущей части осей. Продолжительность онтогенеза в культуре составляет 8–9 лет.