Особенности оперативного лечения детей с врожденной гемимелией малоберцовой кости

Автор: Попков Арнольд Васильевич, Аранович Анна Майоровна, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучение развития голени после удлинения по методу Илизарова в зависимости от объема вмешательства на мягких тканях. Материал и методы. Изучены результаты 52 последовательных случаев оперативного лечения у 38 пациентов (20 девочек и 18 мальчиков) с врожденным отсутствием малоберцовой кости. Сформированы 2 группы наблюдений: первая группа (25 наблюдений, средний возраст пациентов 7,0±1,5 года) – произведен билокальный дистракционный остеосинтез голени по методу Илизарова без вмешательства на фиброзном малоберцовом тяже; вторая группа (27 наблюдений, средний возраст пациентов 5,5±1,8 лет) – билокальный дистракционный остеосинтез в сочетании с иссечением участка фиброзного малоберцового тяжа. Результаты. Достигнутая величина удлинения составила в среднем для первой группы 5,6±2,6 см (28,1±4,8 %), для второй – 5,4±1,8 см (27,3±3,9 %). В первой группе в значительной степени происходило быстрое возвращение угловых деформаций диафиза большеберцовой кости в процессе последующего роста конечности, несмотря на полную коррекцию во время удлинения. Во второй группе рецидивов диафизарных деформаций либо не было, либо они были несущественны. Заключение. При удлинении голени у детей с врожденной эктромелией малоберцовой кости предпочтительнее выполнять резекцию малоберцового фиброзного тяжа, что улучшает условия для формирования голеностопного сустава и предотвращает или значительно снижает величину рецидива деформаций большеберцовой кости и голеностопного сустава в отдаленном периоде.

Аплазия малоберцовой кости, удлинение, фиброзный тяж

Короткий адрес: https://sciup.org/142121644

IDR: 142121644

Текст научной статьи Особенности оперативного лечения детей с врожденной гемимелией малоберцовой кости

Врожденное отсутствие малоберцовой кости является самым распространенным дефектом при укорочениях нижних конечностей и встречается в 1,27-1,47 % случаев от всех аномалий развития скелета [4, 19].

Предложенные схемы реконструктивного оперативного лечения больных с нарушением развития малоберцовой кости во многом противоречивы и включают несколько этапов [2, 5, 7, 8, 15, 17]. Как правило, первоначально – отдельным этапом – производят вмешательство на мягких тканях области голеностопного сустава и/или резекцию малоберцового фиброзно-хрящевого тяжа на протяжении не менее двух третей голени, так как данная рудиментарная структура способствует валь-гусно-антекурвационной деформации диафиза большеберцовой кости, нарушению развития дистального эпифиза, латерализации и подвывиху таранной кости при косом положении суставной щели [1, 6, 7, 21]. Коррекция угловых деформаций голени обычно производится отдельным этапом после достижения возраста 2-4 лет. Последующее удлинение с исправлением сопутствующих деформаций, реконструктивные операции на стопе требуют еще двух и более этапов лечения [1, 2, 5, 12].

С другой стороны, при лечении пациентов с аплазией малоберцовой кости доказана возможность объединения в один этап удлинения голени, коррекции деформаций большеберцовой кости и стопы либо без обширного вмешательства на мягких тканях, либо в сочетании с резекцией малоберцового тяжа на протяжении 1-2 см [2, 6]. Однако результаты таких вмешательств в отдаленном периоде остаются малоизученными с точки зрения возникновения рецидивов деформаций большеберцовой кости и формирования дистального эпифиза.

Целью данной работы явилось изучение развития голени после удлинения по методу Илизарова в зависимости от объема вмешательства на мягких тканях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были изучены результаты 52 последовательных случаев оперативного лечения у 38 пациентов (20 девочек и 18 мальчиков) с врожденным отсутствием малоберцовой кости, которые соответствовали типу II по классификации Achtermann [9] или типам 2 и 4 по классификации А.М. Аранович [2]. Все больные имели укороченную голень с антекурвационной или антекурвационно-валь-гусной деформацией сегмента, вывих (подвывих) стопы кзади и кнаружи, недоразвитие голеностопного сустава. Необходимо указать, что в случае наличия рудимента малоберцовой кости, видимого на рентгенограммах, его максимальный размер не превышал 2 см. Все пациенты прооперированы в период с 2001 по 2007 год, ранее никаких оперативных вмешательств пациентам не проводилось.

В зависимости от тактики оперативного вмешательства в отношении мягких тканей были сформированы 2 группы наблюдений:

– первая группа (25 наблюдений, средний возраст пациентов 7,0±1,5 года) – произведен билокальный дистракционный остеосинтез голени по методу Илизарова без вмешательства на фиброзном малоберцовом тяже;

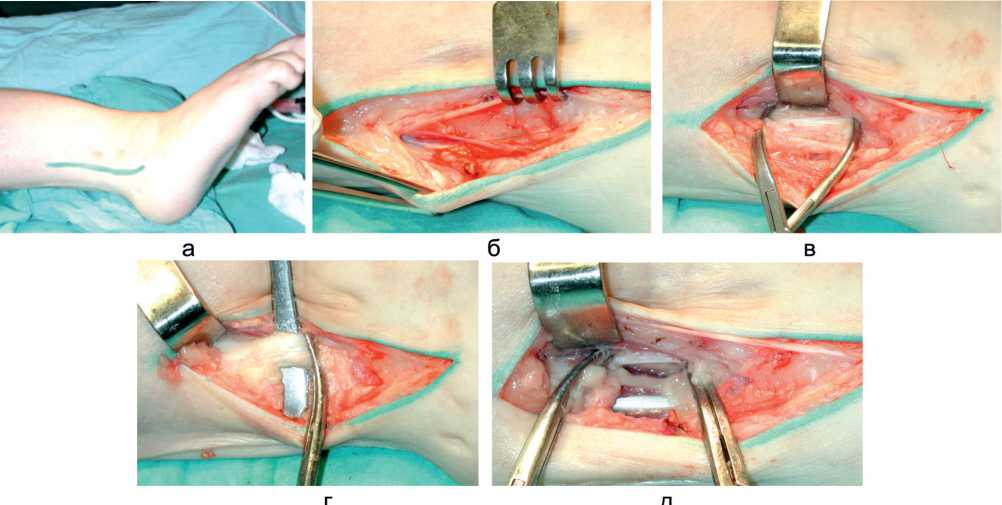

– вторая группа (27 наблюдений, средний возраст пациентов 5,5±1,8 лет) – билокальный дистракционный остеосинтез в сочетании с иссечением участка фиброзного малоберцового тяжа (рис. 1).

Элемент операции при резекции тяжа во второй группе заключался в следующем: после наложения жгута в нижней трети бедра выполняется послойное рассечение тканей из задне-наружного доступа. Продольный разрез начинали в нижней трети голени и заканчивали на уровне предполагаемого sinus tarsi. Сохраняя v. saphena parva и n. suralis, тупо и остро отсепаровывали мягкие ткани, отводили сухожилия малоберцовых мышц. Фиброзный тяж резецировали на протяжении 1-2 см. При подвывихе или вывихе стопы также выполняли рассечение наружной капсулы голеностопного сустава. Стопе придавали максимально правильное положение с восстановлением взаимоотношений в голеностопном суставе. Затем производили билокальный дистракционный остеосинтез аппаратом Илизарова. Техника вмешательства двойной остеотомии большеберцовой кости и остеосинтеза аппаратом Илизарова была одинакова в обеих группах.

Необходимо отметить, что пациентам обеих групп на первом этапе оперативного удлинения выполняли чрескожную ахиллопластику по Bayer.

У 14 пациентов производились повторные удлинения, которые в восьми случаях сочетались с первичной резекцией малоберцового тяжа, невыполненной на первом этапе удлинения.

Все случаи были проанализированы по следующим показателям, на изменения которых предположительно влияет наличие и местоположение фиброзного тяжа: клиническая вальгусная деформация стопы, рентгенологический нижнелатеральный угол большеберцовой кости (aLDTA [11, 18]), угловые деформации диафиза большеберцовой кости, определяемые строго в ортогональных проекциях. Контрольными являлись сроки до операции, на момент окончания лечения, через 1012 месяцев после снятия аппарата, три и более года после окончания лечения. Средний срок отдаленных наблюдений составил 4,8 года.

Статистические исследования проводились с применением программы Attestat ® . Для описательной статистики были определены средние значения показателей и их средние ошибки. Для сравнения групп данных использовались t-критерий Стьюдента и W-критерий Вилкоксона.

Рис. 1. Методика резекции малоберцового тяжа (фото в процессе операции): а – линия предполагаемого кожного разреза; б – этап рассечения мягких тканей; в, г – выделение и резекция малоберцового фиброзно-хрящевого тяжа на протяжении 2 см; д – после удаления участка тяжа

РЕЗУЛЬТАТЫ

Достигнутая величина удлинения составила в среднем для первой группы 5,6±2,6 см (28,1±4,8 %), для второй – 5,4±1,8 см (27,3±3,9 %).

Средние значения клинической вальгусной установки заднего отдела стопы (pes valgus) на различных этапах лечения представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, патологическая установка пяточной кости практически полностью возвращалась в первой группе в период через 1 год по- сле снятия аппарата Илизарова. Во второй группе можно отметить либо стабилизацию положения заднего отдела стопы в положении нормокоррекции (рис. 2, 3), либо крайне медленное возвращение в вальгусную позицию без достижения прежнего патологического положения.

Рентгенологические данные измерений нижнелатерального угла большеберцовой кости и ее деформаций представлены в таблице 2.

Таблица 1

|

Группа |

Сроки наблюдения |

|||

|

до операции |

после снятия аппарата |

через 10-12 месяцев после снятия аппарата |

более 3-х лет после снятия аппарата |

|

|

I |

27,4º±5,3º |

6,5º±3,3º |

15,2º±3,7º |

28,3º ±2,4º |

|

II |

22,0º±3,9º |

5,2º±2,4º |

7,3º±2,9º tw |

9,3º±3,2º tw |

Примечание: t – статистически значимая разница (p<0,05, Student’s); w – статистически значимая разница (p<0,05, W-критерий).

Таблица 2

|

Показатель |

Группа |

Сроки наблюдения |

|||

|

до операции |

после снятия аппарата |

через 10-12 месяцев после снятия аппарата |

более 3-х лет после снятия аппарата |

||

|

aLDTA [11, 18] |

I |

78,4º±5,1º |

88,1º±6,7º |

82,8º±3,5º |

77,1º±4,9º |

|

II |

79,1º±4,7º |

88,5º±6,4º |

86,8º±5,7º |

87,1º±4,3º tw |

|

|

Вальгус большеберцовой кости |

I |

13,2º±4,3º |

-0,9º±2,9º |

3,1º±4,1º |

13,5º±5,3º |

|

II |

13,5º±3,7º |

-0,8º±3,1º |

2,4º±2,2º |

2,6º±2,7º tw |

|

|

Антекурвация большеберцовой кости |

I |

17,6º±4,1º |

0,9º±2,1º |

2,2º±3,1º |

17,4º±3,7º |

|

II |

16,9º±2,9º |

1,1º±0,9º |

0,7º±1,6º |

1,1º±0,7º tw |

|

Примечание: t – статистически значимая разница (p<0,05, Student’s); w – статистически значимая разница (p<0,05, W-критерий).

Вальгусная деформация заднего отдела стопы

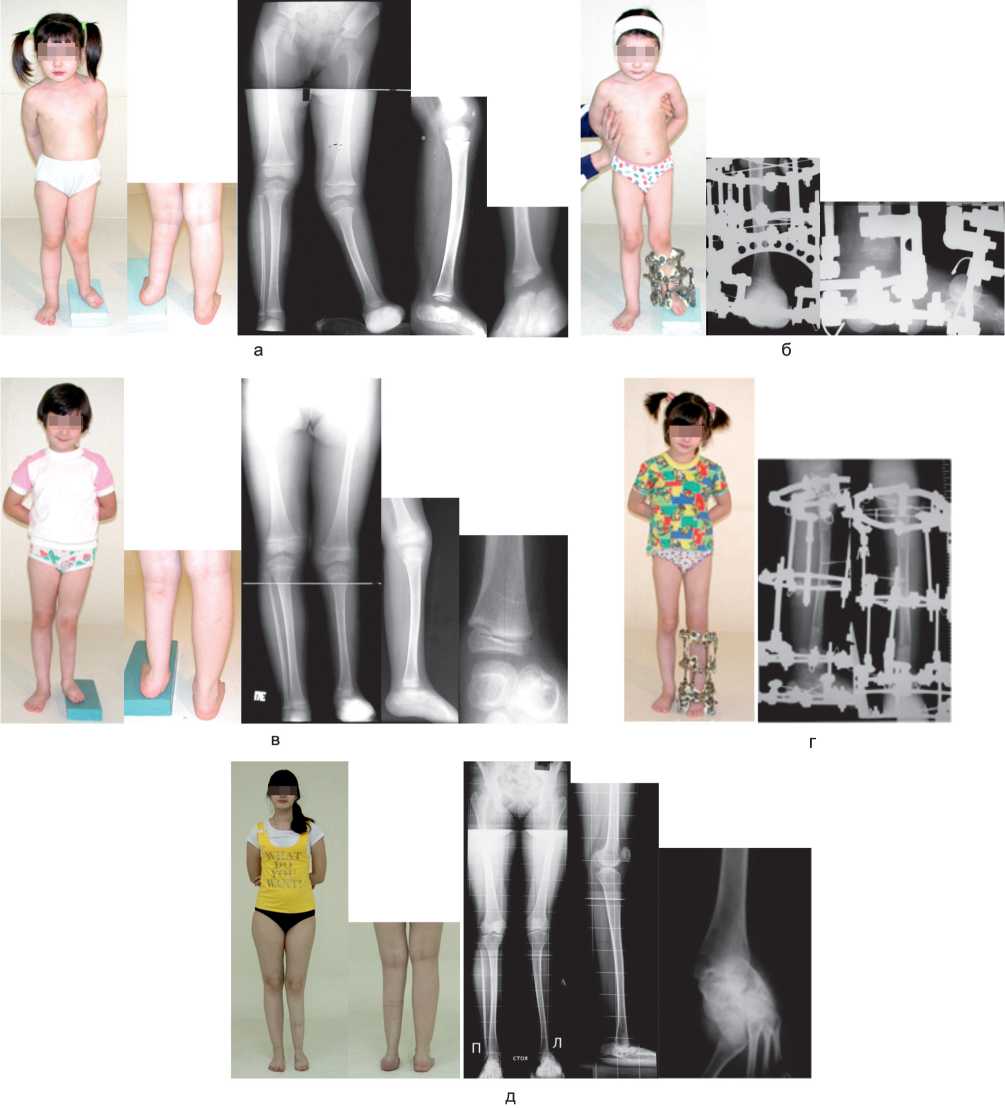

Рис. 2. Фото и рентгенограммы пациентки Ш. на этапах оперативного лечения: а – в возрасте 3 лет до оперативного лечения, pes valgus при нагрузке 35º, на телерентгенограмме нижних конечностей отклонение биомеханической оси нижней конечности слева на 38 мм кнаружи от центра коленного сустава, вальгусная деформация большеберцовой кости 8º, антекурвационная деформация большеберцовой кости 10º, aLDTA – 76º; б – на первом этапе оперативного лечения, произведена резекция малоберцового тяжа, удлинение ахиллова сухожилия и постепенная коррекция деформаций стопы в аппарате Илизарова; в – через 1,5 года после первого этапа лечения: pes valgus при нагрузке 20º, на телерентгенограмме нижних конечностей отклонение биомеханической оси нижней конечности слева на 18 мм кнаружи от центра коленного сустава, вальгусная деформация большеберцовой кости 3º, антекурвационная – 5º, aLDTA – 94º; г – на этапе билокального дистракционного остеосинтеза левой голени, в возрасте 4 лет, удлинение составило 6 см, индекс остеосинтеза – 15 дн/см; д – в возрасте 13 лет, рост нижних конечностей закончен, pes valgus 20º, отклонение биомеханической оси 13 мм, вальгусная деформация большеберцовой кости 7º, антекурвационной деформации нет, aLDTA – 91º

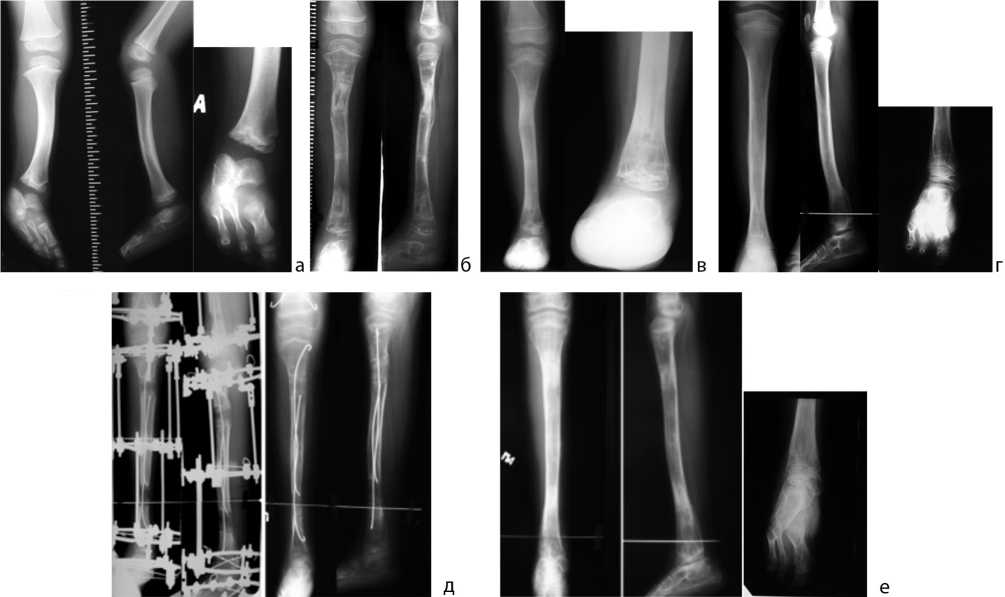

Рис. 3. Рентгенограммы голени пациента И.: а – в возрасте 5 лет до оперативного лечения; вальгусная деформация большеберцовой кости 21º, антекурвационная деформация большеберцовой кости 14º, aLDTA – 64º; б – на этапе билокального дистракционного остеосинтеза голени в сочетании с резекцией малоберцового тяжа: величина удлинения 7 см, индекс остеосинтеза – 13,6 дн/см, коррекция всех компонентов деформаций; в – через 1 год после первого этапа лечения: вальгусной деформации большеберцовой кости нет, антекурвационная – 3º, aLDTA – 88º; г – через 3 года после первого этапа лечения: вальгусной деформации большеберцовой кости нет, антекурвационная – 5º, aLDTA – 88º; д – на этапе билокального дистракционного остеосинтеза левой голени в сочетании с интрамедуллярным армированием, в возрасте 10 лет, удлинение голени составило 8,5 см, индекс остеосинтеза – 10,1 дн/см; е – в возрасте 13,5 лет, вальгусной и антекурвационной деформаций большеберцовой кости нет, aLDTA – 89º

Деформации большеберцовой кости (по данным рентгенографии)

Как видно из представленных данных, в обеих группах достигнута коррекция имеющихся деформаций. В ходе последующего роста конечности только во второй группе отмечается тенденция к нормализации анатомического дистального латерального угла (aLDTA), когда выполнялась резекция фиброзного тяжа.

Рассматривая угловые деформации диафиза большеберцовой кости, можно отметить, что их достаточно быстрое возвращение в первой группе происходит в значительной степени в процессе последующего роста конечности, несмотря на полную коррекцию во время удлинения. Во второй группе рецидивов диафизарных деформаций либо не было, либо они были несущественны.

ДИСКУССИЯ

Различными авторами признается эффективность раннего оперативного лечения детей при пороках развития малоберцовой кости. Резекция фиброзно-хрящевого тяжа, удлинение сухожилий задней и латеральной групп мышц, капсулотомия голеностопного сустава, выполненная в возрасте от 3 мес. до 3 лет, по мнению авторов, является достаточной для достижения стабильной коррекции положения стопы в большинстве случаев [4, 5, 8, 10, 21]. Показано, что резекция тяжа снижает скорость рецидива вальгусной деформации коленного сустава [20].

Вмешательство может сочетаться с корригирующей остеотомией большеберцовой кости, предполагающей клиновидную резекцию на вершине деформации [3, 5]. Некоторые авторы считают, что коррекция деформации большеберцовой кости может быть отложена и на более поздний период в возрасте 4-5 лет [1, 2, 16]. Многие авторы рекомендуют оперативное удлинение голени выполнять ближе к завершению естественного роста нижних конечностей, так как это позволяет избежать рецидивов угловых деформаций сегмента и наиболее точно уравнять длину нижних конечностей [12, 13, 21]. Таким образом, большинство хирургов отмечают, что коррекция деформаций и собственно удлинение большеберцовой кости разделены на отдельные этапы, значительно удаленные по времени. Кроме того, авторы предлагают коррекцию деформаций стопы и голеностопного сустава выполнять одномоментно за счет значительных по объему оперативных вмешательств.

В Центре имени академика Г.А. Илизарова доказана возможность одновременной постепенной коррекции деформаций большеберцовой кости, голеностопного сустава и стопы в процессе удлинения голени по Илизарову у больных с врожденной аплазией малоберцовой кости, без обширного вмешательства на мягких тканях [2, 6]. Однако в процессе последующего роста, особенно у детей, прооперированных в возрасте до 7 лет, достигнутая коррекция позиции заднего отдела стопы и деформаций диафиза большеберцовой кости не сохраняются у пациентов со вторым типом малоберцовой гемимелии по Achterman. Частичные рецидивы деформаций стопы и оси сегмента, неправильное развитие дистального эпифиза большеберцовой кости, латеральные подвывихи стопы наблюдаются достаточно часто, что заставляет искать пути предотвращения рецидивов деформаций. Нами было показано ранее, что чрескожное рассечение малоберцового тяжа, локализованного при эхографии, обеспечивала улучшение условий развития голени в период последующего роста [6]. Однако лишь в трети случаев не были отмечены рецидивы деформаций оси сегмента, коррекция положения стопы также не была стабильной в большинстве случаев. Можно предполагать, что дозированное удлинение обеспечивает регенерацию структур и восстановление целостности тяжа [6].

В нашей серии, базирующейся на анализе результатов роста и развития голени в период более трех лет после оперативного лечения по методу Илизарова, только открытая резекция, обеспечивающая полно- ценное пересечение фиброзно-хрящевого тяжа, гарантировала удовлетворительные условия для последующего развития дистального эпифиза большеберцовой кости, отсутствие или, как минимум, резкое снижение величины рецидивов угловых деформаций сегмента, наибольшую сохранность достигнутого в процессе лечения аппаратом Илизарова положения стопы в отдаленные сроки. Горизонтальное положение щели голеностопного сустава, рентгенологически соответствующее анатомическому LDTA в пределах 85°-90°, сохранялось в отдаленном периоде и было достаточно для предотвращения латерализации таранной кости.

По нашему мнению, при тяжелых формах наружной эктромелии голени (II и IV по А.М. Аранович или II тип по Achterman) наилучший результат может быть достигнут при начале оперативного удлинения голени у детей в возрасте 4-6 лет, когда резекция фиброзного тяжа, чрескожная ахиллопластика по Bayer могут уже сочетаться с оперативным удлинением большеберцовой кости и дозированной коррекцией сопутствующих деформаций. Такой подход, с одной стороны, снижает количество оперативных вмешательств и, особенно, их объем на уровне мягких тканей, с другой стороны, позволяет решать в раннем возрастном периоде комплексно большинство аспектов патологии: укорочение и деформации голени, косое положение щели голеностопного сустава, подвывих стопы, порочное положение переднего отдела стопы.

Вопрос о коррекции вальгусной деформации заднего отдела стопы, обусловленной наличием таранно-пяточного синостоза, решается либо в раннем возрасте отдельным этапом [14, 16], либо в более позднем возрасте постепенной коррекцией после остеотомии на уровне синостоза при выполнении удлинения голени [2, 12]. Каким бы ни был подход к лечению, мы согласны с мнением, что с периода младенчества необходимо применять различные виды консервативного лечения, подготавливающего к рациональному протезированию с целью приобретения навыков прямостояния и ходьбы [8, 10].

ВЫВОДЫ

Дистракционный остеосинтез с постепенным исправлением сопутствующих деформаций большеберцовой кости и стопы в сочетании с чрескожной ахиллопластикой и резекцией фиброзно-хрящевого малоберцового тяжа обеспечивают благоприятные условия для дальнейшего формирования голеностопного сустава, предотвращают рецидивы осевых деформаций сегмента и значительно уменьшают рецидивы деформаций стопы в период последующего роста организма.