Особенности организации единого научно-технологического пространства

Автор: Абрамов Н.С., Фраленко В.П.

Журнал: Программные системы: теория и приложения @programmnye-sistemy

Рубрика: Прикладные программные системы

Статья в выпуске: 2 (65) т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Единое научно-технологическое пространство способно обеспечить общую платформу для более эффективного взаимодействия научного сообщества при реализации комплексных научно-технических проектов, поиска и привлечения к различным научным исследованиям и проектам необходимых ресурсов. В связи с актуальными межнациональными задачами современности в области науки и образования это могут быть, например, пространства России, Союзного государства, Арктической зоны, стран ближнего Зарубежья и др. В настоящей работе описаны требования и даны предложения по построению основных компонентов единого научно-технологического пространства в виде автоматических рабочих мест аналитиков и информационных порталов. Большое внимание уделено концептуальной модели информационного портала, приведена его архитектура. В статье затронуты важные вопросы в области стандартизации компонент единого научно-технологического пространства.

Единое научно-технологическое пространство, автоматизированное рабочее место, интерфейс, интернет-портал, знания, требования к компонентам

Короткий адрес: https://sciup.org/143184482

IDR: 143184482 | УДК: 004.75УДК 004 | DOI: 10.25209/2079-3316-2025-16-2-55-79

Текст научной статьи Особенности организации единого научно-технологического пространства

Задача построения единого научно-технологического пространства (ЕНТП) является актуальной, поскольку позволяет ускорить процессы информационного взаимодействия между распределенными системами управления и оптимизации. Важность создания ЕНТП отмечалась, например, в 2021 году в ходе пленарного заседания «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации» [1] . Российская Федерация и Республика Беларусь давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники и совместно решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Ожидается, что единое пространство свяжет Россию и Беларусь до 2030 года [2] . Отметим, что одна из задач научнотехнологического развития Российской Федерации, как заявлено в указе Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», полностью определяет актуальность настоящего исследования: «г) сформировать эффективную систему управления в области науки, технологий и производства и осуществления инвестиций в эту область, обеспечив единое научно-технологическое пространство, ориентированное на решение государственных задач и удовлетворение потребностей экономики и общества» (см. раздел IV. Цель и основные задачи научно-технологического развития) [3] .

ЕНТП — взаимосвязанная и эффективно функционирующая система организаций, инфраструктур и механизмов, обеспечивающая генерацию, распространение и применение знаний и технологий для достижения национальных целей социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности страны и улучшения качества жизни населения. Основные характеристики ЕНТП:

-

• обеспечение доступа к научным публикациям, базам данных, патентной информации, результатам исследований и разработок;

-

• обмен оборудованием, программным обеспечением, опытом и экспертными знаниями;

-

• поддержка коллабораций между учеными, инженерами, исследователями и предприятиями;

-

• использование общих стандартов, протоколов и форматов данных для облегчения обмена информацией и совместной работы;

-

• создание благоприятной среды для генерации новых идей, разработок и их коммерциализации;

-

• обеспечение доступа к образовательным ресурсам, программам повышения квалификации и обмена опытом.

Выделим следующие плюсы, получаемые от использования ЕНТП, подтверждающие их актуальность и необходимость работы с ними:

-

(1 ) Ускорение научно-технического прогресса:

-

• объединение научных коллективов, исследовательских институтов, университетов и промышленных предприятий, имеющих разрозненные вычислительные, информационные, финансовые и кадровые ресурсы, создает синергетический эффект, когда совместная работа приводит к более быстрым и качественным результатам, чем работа по отдельности;

-

• обмен информацией о текущих проектах и результатах исследований позволяет избежать дублирования работ, экономить ресурсы и направлять их на перспективные направления;

-

• общее использование инфраструктуры (лаборатории, вычислительные центры, базы данных) снижает затраты на исследования и разработки;

-

• стимуляция конкуренции и сотрудничества.

-

(2) Повышение конкурентоспособности:

-

• быстрое информационное взаимодействие позволяет оперативно реагировать на изменения рынка, разрабатывать и внедрять новые продукты и услуги, опережая конкурентов;

-

• оптимизация производственных процессов на основе данных, полученных из разных источников, позволяет снизить издержки и повысить рентабельность;

-

• облегчение доступа к новым рынкам позволяет предприятиям более эффективно продвигать свою продукцию и услуги;

-

• обеспечение устойчивых темпов роста экономики в условиях быстрой цикличности экономических процессов.

-

(3 ) Решение глобальных проблем:

-

• обмен данными, знаниями и технологиями, необходимыми для решения проблем изменения климата, пандемий, нехватки ресурсов и т.п.;

-

• стимуляция разработки экологически чистых технологий, возобновляемых источников энергии и других решений, направленных на устойчивое развитие.

-

(4 ) Оптимизация управления и повышение эффективности принятия решений:

-

• сбор, анализ и обработка данных от различных распределенных систем для получения ценной информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений;

-

• быстрый обмен информацией между различными системами позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как стихийные бедствия, аварии и техногенные катастрофы;

-

• информационное взаимодействие между различными участниками логистических цепочек позволяет оптимизировать процессы транспортировки, хранения и доставки товаров, снижая издержки и повышая эффективность.

Основной глобальной целью является создание организационных, правовых, информационных и финансово-экономических основ функционирования ЕНТП в рамках Союзного государства. Для этого необходимо решить задачи по

-

• формированию единой системы приоритетов научно-технологического развития;

-

• координации научных исследований и разработок;

-

• построению организационной системы функционирования научнотехнологического и инновационного взаимодействия на межгосударственном уровне;

-

• определению форм и условий совместной деятельности научных и образовательных структур России и Беларуси, форм и механизмов сотрудничества в области коммерциализации результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и трансфера технологий;

-

• созданию системы информационного обеспечения сектора исследований и разработок Союзного государства;

-

• реализации совместных научно-технологических и инновационных программ, проектов и мероприятий [4] .

На успешную реализацию ЕНТП влияет множество аспектов, среди которых можно отметить следующие:

-

• необходима устойчивая политическая поддержка со стороны руководства России и Белоруссии, последовательное исполнение принятых решений;

-

• важно создать эффективные механизмы управления и координации, которые будут обеспечивать согласованность действий различных министерств, ведомств и научных организаций;

-

• необходимы достаточные объемы финансирования для реализации совместных проектов и программ;

-

• важно упростить процедуры для ученых и исследователей, чтобы они могли свободно перемещаться между странами, обмениваться информацией и участвовать в совместных проектах;

-

• необходимо привлекать частный капитал к финансированию научнотехнических разработок и внедрению инновационных технологий;

-

• проект должен быть гибким и способным адаптироваться к меняющейся экономической и политической ситуации в мире;

-

• принятие решений и реализация проектов должны быть прозрачными и подотчетными.

Для эффективного функционирования ЕНТП, а также для его успешного развития и адаптации к растущим потребностям, крайне важны аспекты масштабируемости и устойчивости. В контексте ЕНТП масштабируемость предполагает

-

• возможность добавления серверов, расширения хранилищ данных, использования облачных ресурсов для обработки больших объемов информации и выполнения сложных расчетов;

-

• возможность увеличения пропускной способности каналов связи, оптимизации сетевых протоколов для обеспечения быстрого и надежного обмена данными между участниками ЕНТП;

-

• обеспечение доступа к ресурсам ЕНТП для новых исследователей, научных групп, университетов и предприятий;

-

• возможность добавления новых программных и аппаратных средств, которые расширяют функциональность ЕНТП и удовлетворяют возникающие потребности научного сообщества;

-

• возможность внедрения эффективных методов сбора, хранения, обработки и анализа больших данных в научных исследованиях;

-

• гибкость архитектуры ЕНТП, возможность быстро адаптироваться к новым задачам, технологиям и научным направлениям.

Обеспечение устойчивости ЕНТП требует

-

• создания резервных копий данных и программного обеспечения, а также дублирования критически важных компонентов системы;

-

• размещения серверов и хранилищ данных в разных географических регионах для защиты от локальных аварий (пожары, землетрясения, отключения электроэнергии и пр.);

-

• внедрения механизмов автоматического обнаружения сбоев и переключения на резервные системы без прерывания работы ЕНТП;

-

• непрерывного мониторинга производительности, доступности и безопасности ресурсов ЕНТП для оперативного выявления и устранения проблем;

-

• разработки и тестирования планов восстановления системы после аварийных ситуаций, включающих процедуры восстановления данных, перезапуска сервисов и оповещения пользователей;

-

• внедрения мер защиты от кибератак, вирусов и других угроз, которые могут нарушить работу ЕНТП или привести к утечке конфиденциальной информации.

Для обеспечения масштабируемости и устойчивости ЕНТП используются различные методики и технологии, применяемые в сложных информационных системах. В том числе (но не ограничиваясь):

-

• увеличение мощности существующих серверов путем добавления процессоров, оперативной памяти и дискового пространства (подходит для небольших систем, но имеет ограничения по максимальной мощности одного сервера);

-

• распределение нагрузки между несколькими серверами, работающими параллельно (обеспечивает большую масштабируемость и отказоустойчивость, так как выход из строя одного сервера не приводит к полной остановке системы);

-

• использование вычислительных ресурсов, хранилищ данных и других сервисов, предоставляемых облачными провайдерами (облачные технологии обеспечивают высокую масштабируемость, отказоустойчивость и гибкость, позволяя быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям);

-

• использование контейнеров (например, “Docker”) для упаковки приложений и их зависимостей в изолированные среды (контейнеры позволяют легко развертывать и масштабировать приложения, а также обеспечивают их переносимость между различными платформами);

-

• использование инструментов оркестрации контейнеров для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнерами (обеспечивает высокую отказоустойчивость и эффективность использования ресурсов);

-

• разработка приложений в виде набора небольших, независимых сервисов, которые взаимодействуют друг с другом через API (микросервисная архитектура обеспечивает большую гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость, так как каждый сервис может масштабироваться и восстанавливаться независимо от других);

-

• распределение нагрузки между несколькими серверами для обеспечения равномерной загрузки и высокой производительности (балансировка нагрузки повышает отказоустойчивость, так как при выходе из строя одного сервера нагрузка автоматически перераспределяется на другие).

Семантическая интероперабельность также является ключевым требованием для обеспечения эффективного функционирования ЕНТП.

Она означает способность различных систем, приложений и участников обмениваться и понимать данные и знания, не теряя их смысл и контекст. Требования к ЕНТП с точки зрения обеспечения семантической интероперабельности:

-

(1 ) Разработка и использование общих, согласованных и поддерживаемых онтологий (формализованных описаний концепций и отношений между ними) и тезаурусов (словарей, содержащих синонимы, антонимы и другие смысловые связи между терминами) для описания научных и технических объектов, процессов и явлений. Обеспечение возможности совместного использования и расширения этих онтологий и тезаурусов.

-

(2) Применение стандартизированных форматов данных и метаданных для описания научных данных, технических спецификаций, результатов моделирования и других объектов ЕНТП. Использование открытых стандартов, основанных на общепринятых принципах и практиках.

-

(3 ) Разработка механизмов разрешения неоднозначности терминов и понятий, используемых в разных областях науки и техники. Обеспечение возможности контекстуализации данных и знаний, чтобы пользователи могли понимать их смысл в контексте конкретной задачи или области.

-

(4 ) Использование семантических web-сервисов и API для обеспечения возможности автоматизированного доступа и обмена данными и знаниями между различными системами и приложениями. Использование семантических web-стандартов (RDF, OWL, SPARQL и др.) для описания данных и знаний в машиночитаемом формате.

Рассмотрим несколько вариантов разработки ЕНТП — итеративный и реализация проекта сразу. Итеративный подход (пошаговое создание) отличается тем, что позволяет выявлять и устранять проблемы на ранних этапах, прежде чем будут вложены значительные ресурсы; позволяет адаптироваться к меняющимся условиям и корректировать стратегию в процессе реализации; позволяет постепенно вовлекать различных участников в процесс и обеспечивать их поддержку. Минусы: может занять больше времени, чем реализация проекта сразу; постепенное движение может привести к потере фокуса на конечной цели. Второй подход — реализация проекта сразу, он позволяет быстро достичь поставленных целей; обеспечивает четкий фокус на конечной цели. Минусы: в случае неудачи могут быть потеряны значительные ресурсы; сложно адаптироваться к меняющимся условиям; может вызвать сопротивление со стороны участников, которые не были вовлечены в процесс на ранних этапах. В случае с созданием ЕНТП, пошаговый подход представляется более разумным и оправданным. Он позволяет постепенно интегрировать научные и технические потенциалы двух стран, выявлять и устранять проблемы на ранних этапах, а также адаптироваться к меняющимся условиям. Однако, важно понимать, что пошаговый подход требует четкой стратегии, эффективного управления и постоянного мониторинга прогресса. Необходимо четко определить цели и задачи каждого этапа, а также критерии успеха, чтобы можно было оценить эффективность предпринятых мер и своевременно скорректировать стратегию.

Интеграция ЕНТП в условиях разнообразия систем представляет собой сложную задачу, которая включает несколько ключевых проблем. Основные из них:

-

(1 ) В современных научных и технологических исследованиях используются различные программные и аппаратные средства, которые часто несовместимы друг с другом. Различия в архитектуре систем могут осложнять обмен данными и сотрудничество в целом между участниками ЕНТП. Это приводит к необходимости разрабатывать «мосты» для обеспечения взаимодействия, что требует значительных ресурсов и времени.

-

(2) Разработка и внедрение единых протоколов обмена данными и взаимодействия между системами является критически важным шагом для интеграции. Стандартизация протоколов часто сталкивается с сопротивлением со стороны участников, которые предпочитают использовать свои собственные решения, что замедляет процесс интеграции.

-

(3 ) Разные системы могут использовать различные форматы данных и метаданных, что затрудняет их совместное использование. Отсутствие единого стандарта для описания данных приводит к возникновению «островов» данных, где информация оказывается недоступной для анализа и применения.

-

(4 ) Даже если существуют технологии для интеграции, их реализация может потребовать больших инвестиций, как финансовых, так и временных. Разработка и поддержка совместимых систем часто выходят за рамки бюджета менее крупных научных организаций.

-

(5 ) Интеграция данных между различными организациями может вызывать проблемы с правами на интеллектуальную собственность, защитой данных и соблюдением нормативных актов.

Перечисленные выше проблемы требуют комплексного подхода и взаимодействия среди ученых, разработчиков технологий и регулирующих органов для успешной интеграции ЕНТП.

Приведем несколько ярких примеров внедрений ЕНТП:

-

(1 ) Horizon Europe"L (Европейский союз) — программа, направленная на создание единого научного и инновационного пространства. Объединяет исследователей, университеты и компании из 27 стран ЕС и стран-партнеров. Финансирует междисциплинарные проекты в области климата, здравоохранения, цифровых технологий.

-

(2) CERN"L — международный проект, объединяющий ученых из 23 стран для исследований в области физики частиц. Инфраструктура включает Большой адронный коллайдер и общие базы данных (например, “Open Data Portal”).

-

(3) Национальная сеть производственных инноваций"L (Manufacturing USA, США) –– сеть из 16 институтов, объединяющая промышленность, университеты и государственные органы для развития передовых производственных технологий.

-

(4) Инновационный центр «Сколково»"L (Россия) — технопарк, созданный для интеграции науки, образования и бизнеса. Включает кластеры IT, биомедицины, энергетики и космических технологий.

-

(5) Международная космическая станция (МКС)"L — пример глобального сотрудничества в течение более 25 лет: 16 стран участвуют в совместных экспериментах в области микрогравитации, биологии и материаловедения.

Настоящая работа развивает направление, обозначенное в исследованиях [5 –8] , в которых даны практические предложения, лежащие в основе построения элементов ЕНТП.

1. Требования к интеграции интеллектуальных технологий и систем обработки знаний в ЕНТП

Согласно современным принципам построения информационной инфраструктуры, взаимодействие должно быть организовано через интернет-порталы аналитических центров, представляющие «единую точку доступа» ко всем необходимым ресурсам и сервисам, необходимым для научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Порталы агрегируют, структурируют и предоставляют персонализированный доступ к информации, данным, экспертным знаниям, инструментам и сервисам, способствуя обмену знаниями, сотрудничеству и ускорению инновационных процессов. Модель ЕНТП предназначена для предоставления пользователям различных категорий доступа, соответствующего их полномочиям, к интегрированным информационным системам, сервисам и ресурсам (базам данных, знаний и т.д.). Это обеспечивает возможность консолидированной обработки знаний и принятия обоснованных решений.

Интернет-портал в рамках ЕНТП обладает рядом ключевых преимуществ, делающих его удобным средством для интеграции интеллектуальных технологий и систем обработки знаний:

-

• портал становится единой точкой входа ко всем ресурсам ЕНТП: научным публикациям, базам данных, каталогам оборудования, информации о проектах, экспертным профилям и многому другому; это устраняет необходимость искать информацию на разрозненных сайтах и в различных системах;

-

• портал может быть оснащен интеллектуальными поисковыми системами, использующими методы обработки естественного языка, машинного обучения и семантического анализа; это позволяет искать не только по ключевым словам, но и по смыслу запроса, контексту и связям между понятиями; выявлять тенденции, закономерности и скрытые связи в данных, которые были бы незаметны при ручном анализе; организовывать данные в соответствии с различными критериями и представлять их в удобном для пользователя виде;

-

• портал может быть интегрирован с различными системами обработки знаний, такими как системы управления знаниями (Knowledge Management Systems, KMS) для сбора, хранения, систематизации и распространения знаний внутри ЕНТП; экспертные системы для предоставления консультаций и помощи в принятии решений в различных областях науки и техники; системы Data Mining для анализа данных и выявления скрытых закономерностей; системы визуализации и представления информации в наглядной и понятной форме;

-

• портал может предоставлять инструменты для совместной работы: форумы и дискуссионные площадки для обмена идеями, обсуждения проблем и поиска решений; инструменты для совместной работы над документами для одновременного редактирования и обсуждения научных статей, отчетов и других документов; виртуальные лаборатории и симуляции для проведения экспериментов и исследований в виртуальной среде; средства видеоконференцсвязи для проведения онлайн-встреч, семинаров и конференций;

-

• портал может быть настроен в соответствии с индивидуальными потребностями и интересами каждого пользователя; например, пользователь может выбрать интересующие его научные области, указать свои навыки и опыт, а портал будет предлагать ему релевантную информацию, проекты и возможности для сотрудничества.

Интернет-портал для ЕНТП гораздо больше, чем просто хранилище и средство доступа к данным, потому что он

-

• обеспечивает контекст — данные становятся информацией, когда они представлены в контексте; портал помогает связать данные из разных источников, предоставляя пользователю целостную картину;

-

• позволяет быстро найти специалистов в нужной области для консультаций, сотрудничества или обмена опытом;

-

• помогает организациям и отдельным лицам эффективно управлять своими знаниями, сохранять, систематизировать и делиться ими;

-

• создает благоприятную среду для генерации новых идей, разработки новых технологий и их коммерциализации;

-

• использует интеллектуальные технологии для автоматизации процессов поиска, анализа и обработки информации, освобождая время для более творческой работы;

-

• предоставляет доступ к образовательным ресурсам, программам повышения квалификации и обмена опытом, способствуя развитию кадрового потенциала;

-

• становится «живой» платформой — благодаря интерактивным инструментам и возможностям для сотрудничества, портал становится местом, где ученые и инженеры могут общаться, обмениваться идеями и совместно работать над решением сложных задач; он перестает быть просто статичным хранилищем данных, а превращается в динамичную и развивающуюся среду.

Портал знаний в интернете — web-сайт, созданный для конкретной аудитории и представляющий собой сложную систему взаимосвязанных информационных ресурсов, сервисов и баз знаний. Функциональная структура портала включает, как правило, следующие подсистемы:

-

• базовые подсистемы (авторизации и аутентификации; настройки пользовательского интерфейса и пр.) и средства взаимодействия;

-

• средства организации и доступа к данным и знаниям (хранение данных и работа с информационной базой портала, работа с метаинформацией);

-

• средства управления (управление производительностью и администрирование, средства обеспечения безопасности портала; управление кластерами, средства кэширования контента и др.);

-

• средства интеграции (обеспечение межпортальной интеграции баз данных, метаданных, поисковых процедур, систем безопасности, приложений, событийных и справочных систем; формирование кооперативной системы «зеркал» и виртуальных серверов, CDN-сети доставки контента, grid-структуры);

-

• средства коммуникации, средства портальных приложений и профильных сервисов, проблемные информационные системы.

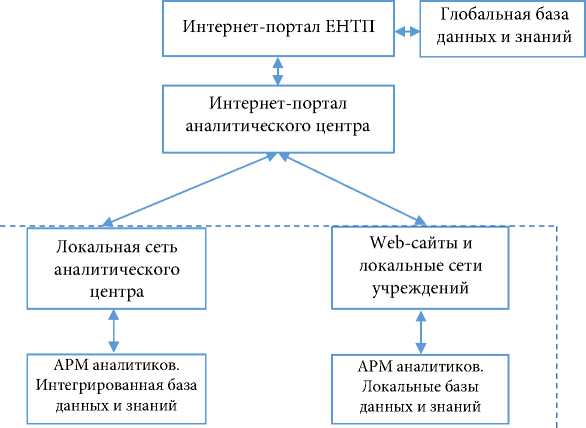

Пример архитектуры единого научно-технологического пространства дан на рис. 1 .

Рисунок 1. Архитектура единого научно-технологического пространства

Порталы предназначены для обеспечения обмена информацией между специалистами, формирования баз знаний, автоматизированного процесса приобретения, обработки знаний и принятия решений с применением автоматизированных рабочих мест (АРМ) аналитиков. Внедрение информационных компьютерных технологий начинается с построения абстрактной модели единого информационного пространства государства, региона, учреждения науки, образования, производства. В этой модели должны быть описаны внутренние процессы (объекты), связи между ними. Под связями между процессами понимаются информационные потоки, циркулирующие между элементами системы. Реализация модели требует большей, чем имеется сегодня, стандартизации и унификации интерфейсов для достижения интеграции отдельных служб и обеспечения координации в работе, развития и поддержки концепции виртуальных данных и вычислительных мощностей.

-

1.1. Требования к порталам знаний

Порталы знаний становятся массовым информационно-программным продуктом в едином научно-технологическом пространстве. Это придает

Особенности организации единого научно-технологического пространства 67 актуальность решению комплекса методических, технологических и инструментальных проблем создания порталов знаний и АРМ аналитиков различного назначения. Наиболее сложной задачей является обеспечение высокого уровня совместимости между приложениями, разработанными различными производителями и работающими на различных платформах, способности интеллектуальных систем эффективно взаимодействовать друг с другом для решения прикладных задач.

Работа порталов и АРМ аналитиков должна основываться на применении WWW и серверов БД для представления и хранения информации; использовании технологии «клиент-сервер» с минимальными техническими требованиями к клиентской части; поддержке распределенных баз данных. Использование интернет-технологий при построении интеллектуальных систем как общего назначения, так и специализированных является доминирующим принципом в едином научно-технологическом пространстве. Функциональные возможности современных информационных порталов должны позволять обрабатывать большой объем данных, эффективно доставлять пользователю необходимую информацию, обеспечивать связь между базами знаний, осуществлять поддержку принятия решений.

Первоочередными задачами в области стандартизации информационного обеспечения порталов знаний являются

-

• поддержание единой системы классификации и кодирования информации;

-

• обеспечение совместимости систем посредством стандартизации форматов обмена данными и протоколов взаимодействия;

-

• унификация технических требований, функциональных стандартов компонент информационных систем;

-

• внедрение общей методологии для информационного обеспечения.

При построении ЕНТП особое внимание стоит уделить использованию существующих стандартов, таких как ONIX, ISO/IEC, ISO 8000 и др. Рассмотрим кратко данные стандарты:

-

(1 ) ONIX (Online Information Exchange) — стандарт обмена информацией

о других стандартах, в т.ч. о книгах и учебных материалах. Он позволяет более эффективно передавать и обрабатывать информацию о товарах и услугах в научно-техническом пространстве. Стандарт ONIX используется для создания баз данных и каталогов, что делает его важным для интеграции научных данных и публикаций.

-

(2) Стандарты ISO/IEC (Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия) охватывают широкий спектр областей, связанных с информационными технологиями и системами. Эти стандарты помогают обеспечивать

совместимость и взаимосвязанность технических систем в научнотехнологических пространствах, что способствует эффективному обмену данными и исследованиям.

-

(3) Стандарт ISO 8000 — стандарт, связанный с управлением качеством данных и их интеграцией. Он акцентирует внимание на важности качественных данных для достижения успешных результатов в науке и технологии. Стандарт определяет принципы управления данными, которые могут быть использованы для формирования надежных ЕНТП.

Эти и другие стандарты могут значительно способствовать созданию и поддержанию ЕНТП. Их использование обеспечивает структурированный подход к обмену информацией, гарантируя качество и совместимость данных. Однако для более эффективного функционирования ЕНТП необходима разработка новых методологических подходов и дальнейшая адаптация существующих стандартов к специфическим нуждам научного сообщества и конкретных решаемых задач.

-

1.2. Основные требования к интеллектуальной компоненте

В настоящее время существует множество нормативных документов, регулирующих вопросы разработки и содержания систем, использующих технологии ИИ, например, [9 –12] .

Интеллектуальная система в составе единого научно-технологического пространства реализуется на основе технологий обнаружения, приобретения, хранения и обработки знаний с помощью инструментальных средств и опирается на технологию “Internet”. Интеллектуальная компонента системы должна быть реализована с использованием технологии интеллектуальных агентов и других современных достижений искусственного интеллекта. Интеллектуальная компонента должна реализовывать поисковые средства, средства анализа данных, базу данных и базу знаний. Модули интеллектуальной компоненты системы должны быть

-

• адаптивными — способными делать свою работу лучше с течением времени;

-

• обучаемыми — обладающими способностью усваивать новую информацию и использовать ее для совершенствования своих функций;

-

• коммуникативными — способными взаимодействовать с другими модулями и тем самым, при необходимости, в ходе решения своей задачи выполнять действия вне рамок собственных функций.

Система поддержки принятия решений должна обеспечивать работу удаленных пользователей. Корпоративная система поддержки решений включает

-

• формирование списка проблем (или целей);

-

• формирование экспертного совета или комитета;

-

• привлечение независимых экспертов и аудиторов для обсуждения проблем;

-

• систему анкетирования, в том числе по результатам принятых решений (экспертное заключение);

-

• ранжирование важности проблем и мнений экспертов;

-

• возможность подключения специализированных справочников;

-

• систему оповещений;

-

• систему администрирования;

-

• возможность поиска, фильтрации и группировки информации;

-

• терминологическую базу знаний.

Интерфейс интеллектуальной системы должен предусматривать

-

• доступ к данным по требуемому формату, формулируемому при запросе;

-

• доступ к вторичным данным (знаниям);

-

• фильтрацию и первичную обработку знаний.

-

1.3. Требования по назначению и составу инструментального комплекса

Инструментальный комплекс — набор интеллектуальных инструментов, не зависящих от конкретной прикладной области. Он используется для решения задач, требующих создания динамических моделей предметной области, правил вывода и принятия решений, организованных в виде баз данных и знаний с соответствующим человеко-машинным интерфейсом. Программные и аппаратные средства в составе инструментальных комплексов для ЕНТП обеспечивают поддержку всего жизненного цикла научно-исследовательских и инновационных проектов. В состав комплекса инструментально-программных средств для решения задач инженерии знаний входят

-

• инвариантная часть, представляющая собой универсальное ядро интеллектуальной системы, содержащее базу знаний, интегрированную с базой данных; универсальную моделирующую среду; интерфейсы;

-

• прикладная технологическая часть, содержащая комплекс специализированных моделирующих программных средств, в том числе модели систем распознавания и анализа текущей ситуации; модели систем отображения текущей ситуации.

Результатом применения инструментального комплекса должна стать разработка экспериментальных прикладных программ и систем, использующих методы искусственного интеллекта.

-

1.4. Требования к защите данных, аутентификации, идентификации и шифрованию при построении ЕНТП

Как и при проектировании любой сложной информационной системы, создание ЕНТП требует особого внимания к вопросам защиты данных, аутентификации, идентификации и шифрования. Ниже представлены критические требования, которые следует учитывать при проектировании и реализации таких пространств.

-

(1 ) Защита данных:

-

• данные должны быть защищены от несанкционированного доступа, необходимо применять механизмы шифрования как для хранимых данных, так и для передаваемых данных;

-

• данные должны быть защищены от изменений и подделки, необходимо использовать цифровые подписи и контрольные суммы для проверки целостности;

-

• необходимо обеспечить доступность данных для уполномоченных пользователей в любое время, а также устойчивость к отказам и кибератакам;

-

• необходимо определить, как долго данные будут храниться, и установить правила утилизации по истечении этого срока.

-

(2) Аутентификация:

-

• необходимо обеспечить поддержку использования нескольких факторов аутентификации (таких, как пароль, токен, биометрические данные);

-

• необходимо контролировать активные сессии и обеспечивать автоматический выход из системы после определенного времени бездействия;

-

• необходимо обеспечить ведение журналов аутентификации для мониторинга и последующего анализа попыток доступа к системе.

-

(3 ) Идентификация:

-

• каждому пользователю или устройству должен быть назначен уникальный идентификатор для предотвращения коллизий и проблем с доступом;

-

• необходим регулярный аудит используемых идентификаторов для обеспечения их актуальности и безопасности;

-

• пользователям должен предоставляться лишь тот уровень доступа, который им необходим для выполнения служебных обязанностей.

-

(4 ) Шифрование:

-

• для защиты данных должны использоваться актуальные и проверенные алгоритмы шифрования (такие, как AES-256);

-

• необходимо шифровать данные как на уровне передаваемых сообщений (TLS), так и на уровне хранения в базах данных;

-

• должна использоваться надежная система управления криптографическими ключами, включая их генерацию, распределение, хранение и утилизацию.

-

(5) Комплаенс и регуляция:

-

• должны выполняться требованиям законодательства о защите данных, включая право пользователей на доступ к своим данным и их удаление;

-

• должны соблюдаться международные стандарты безопасности информации, такие как ISO/IEC 27001.

-

(6) Обучение и культура безопасности:

• необходимо постоянное обучение и информирование пользователей о лучших практиках безопасности данных, а также о последствиях их нарушения;

• необходимо обеспечить формирование у пользователей понимания значимости безопасности данных на всех уровнях ЕНТП.

2. Концептуальная модель информационного портала

Эти и другие требования помогут создать безопасную среду для работы в ЕНТП, обеспечивающую защиту данных и пользователей.

В построении единого научно-технологического пространства на основе интеллектуальных систем преобладает метод создания набора подпространств в виде порталов, баз знаний и АРМ с консолидацией информации в центральном хранилище — обычно на сервере.

Предлагается стандартная трехзвенная архитектура клиент-сервер (см. рис. 2) , состоящая из хранилища данных, сервера приложений и клиентской части. Информация хранится в базе данных, административная часть обеспечивает управление содержимым базы данных, а извлеченная информация отображается в клиентской части. Открытая архитектура портала позволяет достаточно легко подключать к нему новые модули, расширяющие его функциональность в соответствии с новыми задачами. Пользователь информационного узла (портала)

Рисунок 2. Схема портала с интеллектуальной компонентой запрашивает определенную html-страницу с некоторыми специфическими данными. Система управления обращается к базе данных, получает нужную информацию и трансформирует ее в требуемый для передачи пользователю формат.

Базовым компонентом является ядро портала, представляющее собой программно-аппаратный комплекс. В число функциональных блоков, входящих в состав ядра, включены, в том числе, «Блок управления базой данных», «Интерфейс администратора», «Системный интерфейс».

Схема включает следующие компоненты:

-

• клиентская часть в составе: рабочие станции аналитиков с системой аутентификации и предоставления доступа к приложениям, имеющие сетевое соединение с серверной частью, web-браузер, вспомогательные утилиты (плагины, редакторы, фильтры форматов);

-

• закрытая корпоративная сеть, объединяющая компьютеры клиентской и серверной части системы;

-

• серверная часть системы, в составе: аппаратные средства — кластер; общесистемный уровень ПО серверной части, средства поддержки

параллельного выполнения программ; ПО web-сервера; интеллектуальная компонента ПО системы, включающая поисковые средства, средства анализа данных, базу данных и базу знаний.

Информационная база системы — структурированное хранилище данных, знаний и информации, относящихся к различным аспектам науки, технологий и инноваций. Она может включать в себя научные публикации, патенты, отчеты об исследованиях, техническую документацию, данные о проектах, информацию об экспертах и организациях, а также другие релевантные ресурсы. В том числе информационная база системы предназначена для хранения

-

• результатов чтения информации: единичные документы, актуальные копии источников информации, версии (исторические срезы) источников информации, сведения о выполненном чтении;

-

• данных, полученных в процессе адаптации (обучения) интеллектуальной компоненты системы, — профили аналитиков, поисковых машин и источников информации;

-

• информации, полученной в процессе интеллектуального анализа снятой информации, — результаты анализа документов, тематических подборок, выявленные скрытые отношения, связи и знания.

Средства анализа и предоставления информации предназначены для интеллектуальной обработки информационной базы системы и внешней информации и предоставления аналитикам результатов этой обработки. Данные средства должны обеспечивать

-

• возможность анализа смыслового содержания отдельных документов и тематических подборок, связанных массивов на предмет выделения значимых ключевых слов, выявления скрытых отношений и связей;

-

• возможность работы с информацией на различных иностранных языках;

-

• накопление и пополнение знаний, полученных в результате анализа информации по интересующей тематике;

-

• предъявление по требованию различных форм одной и той же информации;

-

• обеспечение различных режимов использования предъявляемой информацией — совместное использование рабочей группой аналитиков и/или снятие копии для передачи заинтересованным лицам.

Аппаратные средства серверной части должны обеспечивать аппаратную платформу для эффективной реализации всех функций ПО системы.

Рассмотренная модель портала предоставляет возможности по организации клиентского места с целью устранения информационной перегрузки и оптимизации доступа к необходимой информации, отслеживания и протоколирования действий пользователей для поддержания портала в рабочем состоянии, оценки эффективности его работы и оперативного устранения сбоев, обеспечению активного доступа и отображению информации из множественных источников данных.

Интеллектуальная система строится с учетом следующих базовых требований:

-

• масштабируемость;

-

• открытость системы (API);

-

• надежность;

-

• независимость от аппаратной платформы;

-

• общесистемный уровень ПО серверной части;

-

• программное обеспечение web-сервера;

-

• интеллектуальная компонента ПО системы, включает поисковые средства, средства чтения данных, средства анализа данных, базу данных и базу знаний;

-

• формирование специализированного банка формализованных решений по функциональным моделям информационных порталов и их подсистем с учетом выделенных типовых классов.

Заключение

Активизация работ по формированию ЕНТП является ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности, безопасности и технологического суверенитета. Его реализация способствует расширению приоритетных направлений научного и научно-технического сотрудничества на основе долгосрочных партнерских и равноправных международных отношений по направлениям, обеспечивающим решение стратегических задач развития государства.

В работе рассмотрены общие требования для формирования ЕНТП. Сделаны оценки актуальности работ по созданию ЕНТП. Обоснована роль интернет-порталов как средства для управления знаниями и интеграции технологий. Выявлены требования к ЕНТП с точки зрения обеспечения семантической интероперабельности. Приведена концептуальная модель информационного портала.