Особенности организации паллиативной помощи в многопрофильных лечебных учреждениях: роль мультидисциплинарной команды

Автор: Гацаев С.Ш., Шалыганова Е.А., Жеглатая Т.П., Романенкова А.С., Суровцева В.Н.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: паллиативная помощь (ПП) представляет собой важный элемент системы здравоохранения, направленный на улучшение качества жизни пациентов (КЖП) с неизлечимыми заболеваниями и их семей. В современных условиях интеграция ПП в многопрофильные лечебные учреждения сталкивается с различными организационными и ресурсными ограничениями. Особую роль в повышении эффективности ПП играет мультидисциплинарная команда (МДК). Цель: анализ особенностей организации ПП в многопрофильных лечебных учреждениях с акцентом на роль МДК и оценка перспективных направлений развития данной системы. Материалы и методы: исследование выполнено методом аналитического обзора рецензируемых научных публикаций, международных рекомендаций и официальных статистических отчетов. Рассматривались данные о моделях интеграции ПП (встроенные паллиативные отделения, консультативные службы, амбулаторные программы), а также исследования, посвященные эффективности мультидисциплинарного подхода. Результаты: проведенный анализ продемонстрировал высокую эффективность мультидисциплинарного подхода, что подтверждается снижением частоты госпитализаций, улучшением контроля симптомов и повышением КЖП. Отмечены основные ограничения: дефицит квалифицированного персонала, недостаточное финансирование, правовые и культурные барьеры. Особое внимание уделено необходимости внедрения образовательных программ, оптимизации финансирования и интеграции различных моделей ПП для повышения доступности услуг. Заключение: интеграция ПП в многопрофильные лечебные учреждения требует комплексного подхода с участием МДК. Необходимы дальнейшие исследования в области детской ПП и разработка специализированных программ для преодоления организационных и культурных барьеров. Применение данных мер позволит повысить доступность и эффективность ПП, минимизировать нагрузку на систему здравоохранения и улучшить КЖП и их семей.

Паллиативная помощь, мультидисциплинарная команда, качество жизни, ограничения, финансирование, образовательные программы, организация здравоохранения

Короткий адрес: https://sciup.org/140310632

IDR: 140310632 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_141

Текст научной статьи Особенности организации паллиативной помощи в многопрофильных лечебных учреждениях: роль мультидисциплинарной команды

Паллиативная помощь (ПП) является неотъемлемой составляющей современной системы здравоохранения, направленной на улучшение качества жизни пациентов (КЖП) с неизлечимыми заболеваниями и их семей [1]. В научной литературе представлено несколько определений ПП, каждое из которых подчеркивает различные аспекты данного подхода.

Согласно определения ВОЗ, ПП представляет собой подход, направленный на улучшение КЖП и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с угрожающими жизни заболеваниями, посредством предотвращения и облегчения страданий через раннее выявление, точную оценку и лечение боли, а также других физических, психосоциальных проблем [2]. Европейская ассоциация уточняет, что ПП является активной комплексной помощью пациентам с прогрессирующими, неизлечимыми заболеваниями, ориентированная на улучшение КЖП [3]. Она включает предотвращение и контроль симптомов, лечение боли, а также учет эмоциональных, социальных потребностей. В РФ понятие ПП определено в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где подобная помощь трактуется как комплекс медицинских вмешательств,

70+Лет 125,042

Дети до 5 лет 67.203

50-59 лет

Все возрастные группы

Скорректированные по возрасту

57,038

36,537

36,203

15-49 Лет 22,377

5-14 лет 8,835

Рис. 1. Глобальное бремя болезней (годы, скорректированные на инвалидность- DALY на 100 000 человек) (2021). Примечание : показатель DALY измеряет общее бремя болезней – как годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти, и годы, прожитые с инвалидностью. Один DALY равен одному потерянному году здоровой жизни.

направленных на облегчение боли и других тяжёлых проявлений заболевания с целью улучшения КЖП [4]. Данные определения отражают многоаспектный характер ПП, подчёркивая её направленность не только на физическое состояние пациента, но и на психосоциальные аспекты, что делает данный подход уникальным в системе здравоохранения.

По данным ВОЗ в ПП нуждаются 40 млн. человек, 78% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода [2]. Во всем мире ПП получают около 14% людей, из всех нуждающихся в ней. В условиях демографических изменений (увеличение пожилого населения) и увеличения распространенности хронических заболеваний потребность в ПП продолжает расти (Рис. 1) [5].

На рисунке 1 представлено распределение глобального бремени болезней в зависимости от возрастных групп. DALY (Disability-Adjusted Life Year – годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности) представляет собой показатель, используемый в эпидемиологии и глобальной здравоохранении для измерения общего бремени заболеваний. Он объединяет два ключевых компонента: годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и годы, прожитые с инвалидностью или ухудшением здоровья. Рассчитывается с учетом тяжести заболевания (коэффициент инвалидности) и продолжительности его воздействия на жизнь человека. Один DALY эквивалентен одному году здоровой жизни, потерянному из-за заболевания, травмы или смерти. Чем выше показатель DALY, тем больше негативное влияние на здоровье населения. График демонстрирует, что бремя болезней (DALY) значительно увеличивается в возрастных группах 70 лет и старше, и детей до 5 лет.

Согласно данным, представленным во втором издании «Атласа мира по паллиативной помощи», в 2020 г. общая потребность в ПП среди взрослого населения составила более 56,8 млн. человек, из них 31,1 млн.

до терминального этапа и 25,7 млн. в конце жизни [6]. Большинство из них (67,1%) – люди старше 50 лет, и как минимум 7% составляют дети.

В многопрофильных лечебных учреждениях организация ПП сталкивается с особыми ограничениями, связанными с необходимостью интеграции различных медицинских и социальных служб. Мультидисципли-нарный подход, включающий сотрудничество врачей, медсестер, психологов, социальных работников и других специалистов, признан ключевым для обеспечения качественной ПП.

Целью данного исследования является анализ особенностей организации ПП в многопрофильных лечебных учреждениях с акцентом на роль мультидис-циплинарной команды (МДК).

Материалы и методы

Для исследования особенностей организации ПП в многопрофильных лечебных учреждениях с акцентом на роль МДК применялся метод аналитического обзора научной литературы. Анализ проводился на основе данных, полученных из рецензируемых научных журналов, официальных статистических отчетов, международных рекомендаций и открытых баз исследований, таких как PubMed, Scopus, Web of Science и eLibrary. Исключались публикации, не предоставляющие статистически обоснованных данных. В результате первичного анализа были отобраны публикации, классифицированные по категориям: региональные и международные исследования, эффективность мультидисциплинарного подхода и основные ограничения в организации ПП.

Основным ограничением данного анализа является использование исключительно литературных данных, что сужает возможности для эмпирической проверки полученных результатов, а также не учитывает возможное влияние региональных различий в организации ПП на интерпретацию данных.

Роль МДК в ПП

Команда в ПП представляет собой интеграцию различных специалистов, работающих совместно для обеспечения комплексного ухода за пациентами с неизлечимыми заболеваниями [7]. В состав МДК входят врачи различных направлений, включая онкологов, терапевтов и анестезиологов, которые обеспечивают медицинское сопровождение пациента, а также медицинские сестры, отвечающие за повседневный уход, мониторинг состояния и выполнение назначений врача. Психологи предоставляют пациентам и их семьям необходимую психологическую поддержку, способствующую адаптации к заболеванию и улучшению КЖП [8]. Социальные работники помогают в решении социальных и бытовых вопросов, обеспечивая доступ к необходимым ресурсам и услугам, а духовные наставники оказывают духовную поддержку с учетом религиозных и культурных потребностей пациента [9]. Основными функциями МДК являются всесторонняя

Гацаев С.Ш., Шалыганова Е.А., Жеглатая Т.П. и др.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: РОЛЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ

Табл. 1. Модели организации ПП

В многопрофильных лечебных учреждениях интеграция ПП может осуществляться через различные модели (Табл. 1).

На основании представленных моделей организации ПП можно сделать вывод о многоуровневом подходе к удовлетворению потребностей пациентов с различными клиническими ситуациями [11]. Встроенные паллиативные отделения обеспечивают круглосуточный доступ к специализированной помощи для пациентов с тяжелым течением заболеваний, требующих постоянного медицинского наблюдения. Консультативные службы позволяют эффективно использовать ресурсы учреждения, обеспечивая мобильность и доступность экспертов в различных отделениях больницы. Амбулаторные программы ориентированы на пациентов, не нуждающихся в госпитализации, что способствует снижению нагрузки на стационарные отделения и обеспечивает поддержку в домашних условиях. Каждая из моделей организации ПП выполняет свои задачи, способствуя созданию многоуровневой системы, способной адаптироваться к различ- ным потребностям пациентов [12]. Интеграция данных моделей в рамках единого подхода обеспечивает непрерывность и всесторонность ухода, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения.

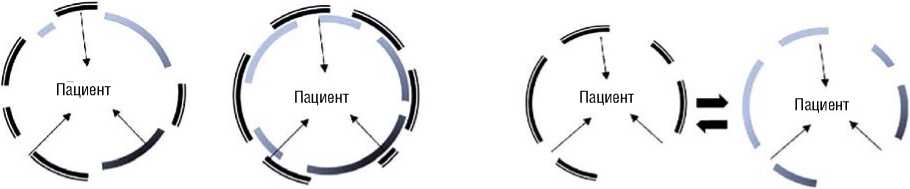

Исследования последних лет акцентируют внимание на роли МДК, которая выступает основным связующим элементом между различными уровнями и формами ПП. Статья Gvmc Fernando et al. посвящена анализу эффективности МДК в ПП и изучению факторов, способствующих улучшению работы таких команд [13]. Исследование было выполнено в форме аналитического обзора научной литературы, с акцентом на три модели командной работы: мультидисциплинарную (четкое распределение ролей без значительного взаимодействия между членами команды), интердисциплинарную (активное сотрудничество и взаимозависимость участников) и трансдисциплинарную (дублирование ролей, при котором все члены команды выполняют сходные задачи) (Рис. 2).

В состав МДК входили врачи различных специальностей (паллиативные специалисты, онкологи, терапевты), медсестры, психологи, социальные работники, физиотерапевты, диетологи, а также волонтеры и духовные наставники. Работа МДК исследовалась на пациентах с онкологическими заболеваниями, хронической сердечной недостаточностью (ХСН), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), почечной недостаточностью, рассеянным склерозом и боковым амиотрофическим склерозом.

Результаты показали, что участие МДК приводит к снижению частоты госпитализаций на 25% в группе онкологических больных, на 15–20% у пациентов с другими хроническими заболеваниями. Данные результаты связаны с различиями в клинических особенностях заболеваний и сложностью контроля симптомов в домашних условиях. Например, для пациентов с ХОБЛ основной причиной госпитализаций остаются острые обострения, которые не всегда могут быть эффективно предотвращены при помощи амбулаторного ухода, даже при участии МДК.

Мультидисциплинарная Интердисциплинарная Трансдисциплинарная в команде из двух частников

Роли ухода участника команды 1

Роли ухода участника команды 2

Рис. 2. Графическое представление моделей ухода для командной работы.

Эффективность команд была наиболее высокой при численности от 5 до 10 человек, в то время как увеличение участников до 20 человек снижало координацию и эффективность. В ходе исследования подходов к организации мультидисциплинарных команд авторы рассмотрели преимущества и ограничения каждой модели.

Преимуществом мультидисциплинарного подхода являлось четкое разделение обязанностей между членами команды, где каждый специалист отвечает за свою узкую область. Однако такой подход был ограничен фрагментацией ухода, поскольку недостаточное взаимодействие между членами команды приводило к отсутствию комплексного подхода к потребностям пациентов.

Трансдисциплинарный подход предполагал взаимозаменяемость ролей, когда члены команды выполняют схожие функции независимо от их специализации. Однако его основным ограничением являлось снижение уровня специализации и риск пропуска ключевых аспектов ухода, что делает его менее подходящим для сложных клинических случаев.

Авторы выделили интердисциплинарный подход как наиболее эффективный в контексте ПП. Данная модель организации предполагала тесное взаимодействие и взаимозависимость членов команды, что способствует интеграции знаний и повышению качества ухода. Интердисциплинарный подход учитывал не только медицинские, но и психологические, социальные и духовные потребности пациентов, что особенно важно для обеспечения комплексного подхода в паллиативной помощи. Авторы рекомендовали внедрение интердисциплинарного подхода как предпочтительной модели организации мультидисциплинарных команд.

Такой подход обоснован и подтвержден результатами исследований, демонстрирующих эффективность муль-тидисциплинарного подхода в обеспечении комплексной ПП. Работа Yu-Jing Liu и соавт. проставляла собой рандомизированное контролируемое исследование, целью которого являлась оценка клинической эффективности модели МДК в сочетании с подходом ПП у пациентов с терминальной стадией рака [14]. В исследование были включены 84 пациента, которые случайным образом разделены на две группы: первая группа (42 пациента) получала помощь МДК, включающей врачей, медсестер, психологов, специалистов по питанию и реабилитации, а также руководителя команды, тогда как вторая группа (42 пациента) получала стандартную медико-сестринскую помощь. Для оценки результатов использовались шкалы самооценки тревожности (ШСТ) и депрессии (ШД), шкала качества жизни Европейской организации по исследованию и лечению рака и шкала оценки социальной поддержки.

Средняя продолжительность периода наблюдения составляла 13 месяцев (с диапазоном от 8 до 16 месяцев). Данные для анализа собирались каждые два месяца, а итоговые результаты основывались на последнем измерении перед смертью пациента. После получения помощи МДК в первой группе наблюдалось значительное снижение уровней тревожности и депрессии (ШСТ: 43,7 ± 7,4 против 54,2 ± 9,3; ШД: 38,4 ± 6,5 против 53,1 ± 8,4; р<0,05), в то время как в контрольной группе значимых изменений не наблюдалось. Показатели социальной поддержки в первой группе также оказались значительно выше, включая субъективную поддержку (32,5 ± 2,1 против 25,8 ± 1,8; р<0,05), объективную поддержку (29,4 ± 2,0 против 22,1 ± 2,2; р<0,05) и использование поддержки (28,1 ± 1,7 против 21,5 ± 1,9; р<0,05). Общий показатель качества жизни в первой группе составил 79,5 ± 4,5 против 73,2 ± 3,6 в контрольной группе (р<0,05). В ходе работы авторы пришли к выводу, что применение модели МДК в сочетании с ПП значительно улучшает психоэмоциональное состояние пациентов, повышает уровень социальной поддержки и улучшает КЖП по сравнению с традиционной медико-сестринской помощью, предоставляя пациентам всестороннюю и персонализированную поддержку. Однако авторы отмечают, что исследование ограничено относительно небольшим объемом выборки, что требует дальнейших исследований для подтверждения результатов.

Мультидисциплинарный подход к ПП способен улучшить КЖП с терминальными стадиями хронических заболеваний, таких как ХСН [15]. В условиях роста продолжительности жизни и увеличения числа пациентов с прогрессирующими формами сердечно-сосудистых заболеваний, необходимость внедрения комплексных моделей ПП становится все более актуальной [16]. Исследование Tatsuhiro Shibata et al. было посвящено изучению изменений в ведении пациентов с МДК, включающей кардиологов, специалистов по ПП, медсестер, психологов, социальных работников и диетологов, до и после внедрения такой модели в госпитале Kurume University (Япония) [17]. Дизайн исследования включал ретроспективный анализ данных 52 пациентов, умерших от ХСН, разделенных на две группы: до начала работы МДК (1 группа, n = 19) и после ее внедрения (2 группа, n = 33). Результаты показали, что в 1 группе наблюдалось значительное снижение числа инвазивных процедур перед смертью, таких как сердечно-легочная реанимация (53% против 6%; p<0,001), интубация (47% против 0%; p<0,001) и электрическая кардиоверсия (37% против 6%; p = 0,005). Применение опиоидов для облегчения симптомов увеличилось с 11% в 1 группе до 70% во второй (p<0,001). Поддержка МДК в обсуждении вопросов конца жизни также возросла с 5% до 70% (p<0,001). Во второй группе улучшилось качество питания пациентов, включая переход с низкосолевой диеты на стандартную (22% против 59%; p = 0,025). Авторы пришли к выводу, что мультидисциплинарный подход к ПП способствует снижению физического и психологического бремени, улучшению обсуждения предпочтений пациентов в конце жизни и повышению качества их питания и комфорта, подчеркивая необходимость внедрения такой модели для улучшения паллиативной помощи пациентам с СН.

Гацаев С.Ш., Шалыганова Е.А., Жеглатая Т.П. и др.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: РОЛЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ

Ограничения в предоставлении ПП

Несмотря на признанную значимость ПП, ее организация сталкивается с рядом ограничений, которые существенно сказываются на доступности, качестве и эффективности предоставляемых услуг. Во многих странах, особенно с низким и средним уровнем дохода, специализированные паллиативные службы остаются недоступными для значительной части населения. Согласно данным ВОЗ, около 80% населения, нуждающегося в ПП, проживает в странах с ограниченными ресурсами, где инфраструктура для предоставления таких услуг либо отсутствует, либо крайне слаба [2].

Финансирование ПП часто недостаточно для обеспечения качественного и комплексного ухода. В странах с высоким уровнем дохода, таких как США и Великобритания, существуют программы государственного или благотворительного финансирования, однако в странах с низким доходом подобные системы отсутствуют, что приводит к существенным различиям в доступности услуг между регионами [18]. В Великобритании значительная часть финансирования стационарных хосписов обеспечивается за счет благотворительных взносов, тогда как в США используется государственная программа Medicare.

Одним из ограничений является нехватка специалистов, обученных в области ПП [19]. Медицинский персонал первичного звена не имеет достаточной подготовки для предоставления базовых услуг ПП, что приводит к снижению качества ухода. В рекомендациях International Association for Hospice and Palliative Car (Международной ассоциации хосписной и паллиативной помощи) подчеркивается необходимость масштабного обучения специалистов, включая врачей, медсестер и социальных работников [20].

К ограничениям также можно отнести низкую осведомленность населения о ПП [21]. Многие пациенты и их семьи не осведомлены о доступности ПП и ее значении, что приводит к низкому уровню обращаемости за такими услугами. Кроме того, в некоторых культурах обсуждение вопросов, связанных с завершением жизни, остается социально табуированным, что затрудняет для пациентов возможность принимать осознанные решения относительно получения ПП на терминальных стадиях заболеваний [22].

Культурные и религиозные особенности населения могут становиться ограничениями для предоставления ПП. В странах с традиционными культурными устоями семьи часто отказываются обсуждать с пациентами вопросы конца жизни, что затрудняет разработку индивидуальных планов ухода. Этические споры касательно использования таких методов, как паллиативная седация или отказ от жизнеобеспечивающих процедур, также усложняют процесс принятия решений.

В большинстве стран ПП остается недостаточно интегрированной в общую структуру здравоохранения [23]. Многие пациенты получают помощь либо в специализированных учреждениях, либо вообще не имеют доступа к ней. Недостаточная координация между уровнями здравоохра- нения приводит к пробелам в предоставлении непрерывной помощи, особенно в сельских и отдаленных районах.

Детская ПП является сравнительно новым направлением и сталкивается с дополнительными сложностями [24]. Например, из-за редкости некоторых заболеваний у детей соответствующий опыт и ресурсы оказываются крайне ограниченными, особенно в странах с низким уровнем дохода, что сказывается как на доступности услуг, так и на качестве предоставляемой помощи. Во многих странах отсутствуют четкие национальные стандарты и законодательные акты, регулирующие предоставление ПП , что ведет к неравномерности услуг (дисбаланс в доступности, качестве и объеме ПП, в зависимости от региона, финансирования и правовой базы), различиям в их качестве и недоступности некоторых методов лечения, таких как обезболивание сильнодействующими препаратами [25].

В статье Фадеевой Е.В. проводится анализ текущего состояния и проблем в оказании ПП в РФ, с акцентом на нехватку доступности помощи для большинства нуждающихся [26]. Автор отмечает, что в России лишь около 15% нуждающихся в ПП получают ее, что значительно ниже уровня мировых стандартов.

Обсуждение

Анализ текущего состояния ПП в многопрофильных лечебных учреждениях демонстрирует наличие значительных проблем, которые ограничивают доступность, качество и эффективность предоставляемых услуг. Несмотря на признание важности ПП и ее включение в системы здравоохранения многих стран, выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития данной области.

Отсутствие четко регламентированных стандартов и образовательных программ, направленных на подготовку специалистов по ПП, приводит к ограничению кадрового потенциала и снижению качества помощи. В Российской Федерации дефицит квалифицированного персонала усугубляется правовой неопределенностью в области использования наркотических анальгетиков, что значительно снижает возможности адекватного контроля боли у пациентов.

Одной из проблем является низкий уровень информированности населения о возможности получения ПП, а также культурные и религиозные приверженности, которые затрудняют обсуждение вопросов конца жизни, что указывает на необходимость проведения информационно-просветительских кампаний, направленных на повышение осведомленности населения и поддержку принятия решений пациентами и их семьями.

Отсутствие координации между стационарной и амбулаторной формами ПП остается одним из основных организационных вызовов. Существующая разобщенность ведет к избыточной нагрузке на стационарные отделения и ненужным госпитализациям, что увеличивает затраты на здравоохранение и снижает эффективность распределения ресурсов. Данные проблемы подчеркивают необходимость

создания МДК с четко регламентированными ролями и эффективной коммуникацией между их членами.

Обзор международных моделей организации ПП показывает, что внедрение консультативных служб и амбулаторных программ позволяет снизить нагрузку на стационарные отделения и обеспечить более гибкий подход к удовлетворению потребностей пациентов. Тем не менее, требуется дальнейшее исследование эффективности данных моделей в условиях ограниченных ресурсов, что особенно актуально для стран с низким и средним уровнем дохода.

Перспективными направлениями будущих исследований могут стать: разработка образовательных программ для подготовки специалистов, изучение оптимальных моделей финансирования ПП, включая использование государственных и благотворительных ресурсов, а также анализ влияния мультидисциплинарного подхода на КЖП и их семей.

Заключение

Анализ организации ПП в многопрофильных учреждениях выявил значительные ограничения, включая недостаток квалифицированного персонала, правовые и финансовые неопределенности, а также низкую осведомленность населения. Внедрение МДК с четко распределенными ролями и эффективной коммуникацией может существенно повысить качество предоставляемой помощи и оптимизировать использование ресурсов здравоохранения. Будущее развитие системы ПП должно быть ориентировано на преодоление организационных и культурных барьеров, совершенствование образовательных программ и реализацию многоуровневого подхода к удовлетворению потребностей пациентов. Данные меры позволят повысить доступность и эффективность ПП, способствуя улучшению КЖП и их семей.