Особенности организации пространства страницы в романе А. Белого "Маски"

Автор: Федорова Екатерина Викторовна

Рубрика: Литературоведение. Журналистика

Статья в выпуске: 3 т.21, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу актуального литературоведческого феномена - визуально-графического облика текста. Анализ теоретических трудов, посвященных визуальной поэтике текста, позволил заключить, что в развитии русской литературы ХХ века важную роль сыграла модель текста, разработанная А. Белым. Основной характеристикой визуальной модели текста XX-XXI веков является дискретность пространства страницы. Целью настоящей статьи является анализ визуально-графических особенностей романа А. Белого «Маски». В качестве эмпирического материала рассмотрено прижизненное издание романа «Маски», опубликованного в 1932 г., как наиболее точно учитывающее и передающее волю автора. Комплексные методы исследования позволили определить, что в романе А. Белого «Маски» визуальный облик текста формируют такие приемы, как расположение текста, графический эквивалент текста и шрифтовая акциденция, представленная разрядкой. Одним из важных элементов визуальной организации страницы становятся иллюстрации, которые не только выполняют изобразительную функцию, но и непосредственно влияют на визуальный облик страницы и, безусловно, взаимодействуют с вербальной составляющей. В статье подчеркивается художественная взаимосвязь визуально-графических особенностей текста с другими уровнями поэтики произведения. Визуальный облик текста становится для А. Белого одним из основных способов передачи образного содержания: создать индивидуальную систему паузировки и маркировать интонацию текста. Организация текста на пространстве страницы помогает через визуальный облик символически передать идею писателя о двоемирии, акцентировать сюжетные переходы между бытовой и духовной жизнью героев.

А. белый, визуальный облик прозы, визуальная модель, пространство страницы, шрифтовая акциденция

Короткий адрес: https://sciup.org/147235307

IDR: 147235307 | УДК: 821.161.1-3 | DOI: 10.14529/ssh210314

Текст научной статьи Особенности организации пространства страницы в романе А. Белого "Маски"

Большинство исследователей прозаического творчества А. Белого отмечают его яркие эксперименты с визуальным обликом текста: использование отступов вправо с двойным тире, графического эквивалента текста и шрифтовой акциденции. Можно говорить о существовании в прозе А. Белого визуальной модели текста неклассического типа, основной характеристикой которой является дискретность пространства страницы.

Визуальный облик текста становится для А. Белого одним из основных способов передачи образного содержания. В статье «Символизм» писатель отмечает следующее: «…расположение материала на странице, стиль, ритм, средства изобразительности не случайно подобраны художником; в соединении этих элементов отразилась сущность творческого процесса; содержание дано в них, а не помимо них» [1, с. 225].

Известно, что А. Белый уделял визуальному аспекту первостепенное внимание и трепетно следил, чтобы наборщики сохраняли все визуальные особенности текста. На значимость расположения текста на пространстве страницы писатель неоднократно указывал в письмах к корректору А. М. Мискарян [2], а также в предисловии к сборнику стихотворений «После разлуки: Берлинский песенник»: «Измените расположение красных строк в любом рассказе, и вы увидите, до чего изменится весь его стиль. <…> Само рас- положение слов подчиняется у меня интонации в паузе…» [3, с. 12–13].

Целью данной статьи является анализ визуально-стилевого своеобразия романа А. Белого «Маски». В ходе исследования решается важная задача: визуально-графические особенности осмыслены и охарактеризованы в художественной связи с другими уровнями поэтики произведения.

Обзор литературы

Известный американский литературовед, специалист по русскому авангарду Дж. Янечек отмечает, что с появлением первых публикаций произведений А. Белого начинается новый этап визуальных экспериментов в русской литературе [4]. Можно утверждать, что до экспериментов А. Белого в русской прозе существовала визуальная модель классического типа, характеризующаяся большей плотностью заполнения пространства страницы.

Огромное значение новаторских идей А. Белого отмечает венгерский филолог-славист Л. Силард, сопоставившая концептуальные идеи писателя и его отечественных и зарубежных современников в статьях «Андрей Белый и Джеймс Джойс», «Андрей Белый и П. Флоренский. Мнимая геометрия как встреча новых концепций пространства с искусством» [5–7].

В своей работе мы опираемся на методику Т. Ф. Семьян – автора диссертационного исследования по теории визуальности прозаического текста «Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая проблема». Т. Ф. Семьян вводит поня- тие «визуального облика текста», под которым понимает уровень текста, «…непосредственно воспринимаемый зрением» [8, с. 10], а также выделяет основные аспекты проявления визуального, при этом авторское решение облика текста определяется исследователем как проявление индивидуального стиля.

При анализе визуального облика текста особую роль играет авторское решение организации пространства страницы, которое можно определить как «…физическое пространство страницы (то есть внешний облик текста на плоскости страницы), организованное системой визуальнографических приемов и белым полем» [9, с. 41]. Визуальный облик пространства страницы формируют такие приемы, как расположение текста, графический эквивалент текста, шрифтовая акциденция и другие.

Т. Ф. Семьян делает акцент на важной особенности восприятия внешнего облика страницы: «…визуальная организация текста соотносится с его общим смыслом и эстетически воздействует на читателя» [9, с. 44]. В процессе анализа визуального облика текста конкретного автора становится значимым отслеживание взаимосвязи визуально-графического уровня с остальными уровнями поэтики произведения.

Визуальные эксперименты А. Белого описывали многие исследователи. Так, Ю. Б. Орлицкий называет писателя одной из ключевых фигур «переходного времени» русской литературы ХХ века. В монографии «Стих и проза в русской литературе» исследователь заявляет о пяти реформах русской прозы, осуществленных А. Белым: «…это метризация, парони-мизация, строфизация, визуализация и миниатюризация прозаической структуры» [10, с 106].

По мнению Н. А. Кожевниковой, одного из важнейших исследователей стиля А. Белого, писатель стремился выстраивать каждое свое художественное произведение как цельную и единую систему, «…организованную принципом соответствия, который охватывал бы все уровни произведения, вплоть до графики» [11, с. 6].

В. Н. Демин, автор монографии «Андрей Белый», замечает, что гротескно-сатирический стиль, характерный для предыдущих романов «Московского» цикла, в «Масках» «…достиг своего апогея» [12, с. 248].

И. Б. Делекторская, старший научный сотрудник мемориального музея-квартиры Андрея Белого, анализируя роман «Маски», приходит к выводу, что «Белый остается верен своей всегдашней писательской стратегии построения авторского “я”» [13].

Методы исследования

В процессе исследования был использован комплекс структурно-описательного, аналитического, сопоставительного методов. В процессе обработки эмпирического материала, в качестве которого рассмотрено прижизненное издание романа «Маски» А. Белого, опубликованное в 1932 г., был использован метод контекстологического анализа, который позволил осмыслить роль и место романа «Маски» в концепции визуальной модели, разработанной А. Белым.

Результаты и дискуссия

На протяжении всего творчества А. Белый постепенно и последовательно усложнял организацию визуального уровня текста. При этом визуальная модель формировалась в творчестве писателя постепенно: по мере развития концептуальных идей А. Белого меняется и усложняется визуально-графический облик его текстов. Роман «Маски» стал последним оконченным прозаическим произведением А. Белого и представляется нам завершающим этапом развития его визуальной модели. Именно в этот период писатель анализирует свой творческий опыт и уточняет значение визуального облика в целом и отдельных приемов в частности в многочисленных комментариях и теоретических статьях.

В романе «Маски» А. Белый продолжает свои эксперименты с организацией пространства страницы, разбивая фразы на сегменты, тем самым акцентируя смысловую нагрузку и интонацию прочтения. Так, уже в начале повествования профессор Коробкин видит во сне тревожный образ России, охваченной переменами:

«И снится –

– Россия, –

– застылая, синяя, –

– там грохотнула губерниями, как рыдван, косогорами сброшенный» [14, с. 25–26].

Подобное расположение текста подчеркивает смену интонационного рисунка: можно утверждать, что перед читателями изображена партитура произнесения текста.

В предисловии к «Маскам» А. Белый объясняет свои эксперименты с визуальным обликом романа следующим образом: «Я автор, рассказывающий напевно, жестикуляционно; я сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы <…> произнося, я могу и подчеркнуть союз “и”, и слизнуть его; я могу скороговоркой оттенить побочность данной части фразы, как обертона, ассоциации; и могу выделить два слова, если в них – смысловой удар» [14, с. 9–10].

На визуальную организацию романа «Маски» непосредственно влияет ключевая идея творчества А. Белого – идея двухбытийности мира, то есть разделение бытовой (окружающая действительность) и бытийной (подсознание, воспоминания, сны) сторон жизни. Действие заключительного романа основано на противостоянии Хаоса (разрушение старого уклада жизни, духовный кризис в обществе и нарастающее волнение) и Космоса (обретение героем христианских ценностей, духовное перерождение через испытания и потери). Авторская организация пространства страницы помогает через визуальный облик символически передать идею двоемирия и раскола.

А. Белый считал, что революционная волна, захлестнувшая Россию, находит свое отражение в жизни каждого человека. Пережив личную драму, герои произведений А. Белого неизбежно меняются, приобретают духовный опыт, который играет огромную роль в их внутреннем перерождении. Только преодоление духовного кризиса, по мнению писателя, способно преобразить личность. Так происходит и с профессором Коробкиным, который понимает истинное устройство мира и свое предназначение только после того, как выдерживает все духовные и физические страдания. Переживание героями духовного кризиса становится необходимым условием для появления нового мира. Только достигнув предела и покинув «сгнившую» и «взорванную» Москву, профессор Коробкин обретает надежду на светлое будущее. Как мы уже знаем, замысел продолжения истории героев в последующих томах, где все обретает свой «синтез» и строится новая эпоха, так и не был осуществлен А. Белым.

Важные комментарии к роману «Маски» дала Клавдия Николаевна Бугаева – жена писателя. В своих воспоминаниях она пишет, что в творчестве А. Белого тема «масок» была одной из основных: «…мы – маски, обман друг для друга. <…> Но в сознании отдельных людей уже наступает момент, когда, в силу разных причин, корни которых в истории, в жизни, в коллизии личной судьбы, в них может вспыхнуть ощущение лица и под личиной. Это значит, что где-то уже появилась трещинка и личина начала отставать. В своих “Масках” Б. Н. и хотел показать этот вздрог лица под личиной» [15, с. 162].

Отступ от основного корпуса текста вправо с двойным тире можно по праву назвать ключевым и наиболее ярким и узнаваемым визуальным приемом А. Белого. Использование таких отступов акцентирует переходы повествования между «мирами» (бытовым и бытийным, Хаосом и Космосом). Подсознательная составляющая жизни (сны и видения), по мнению писателя, и есть проявление истинной сущности миропорядка.

Так, с помощью данного приема акцентируется сон профессора Коробкина, в котором он как будто проваливается в прошлое, где его ослепляют. Отступ с двойным тире маркирует переход в «другой» мир:

«Видел во сне: –

– из дыр вылезал на него очень тощий, кровавый, седой мексиканец, весь в перьях, с козлиною, узко пропяченною бородой, над которой всосалися щеки, и пламенником, размахнувшись в жестокое время

– огонь всадил: в глаз!

И – взвизжал» [14, с. 240].

Графический эквивалент текста, представленный в романе «Маски» в виде ряда отточий, преимущественно служит для маркирования смены ритма. Так, графический эквивалент текста визуально акцентирует ритмические перебои в фрагментах, в которых присутствуют стихотворные вставки:

«………………………………

В окна

Ударится камень…

И врубится

В двери – топор.

Из окон разинется –

Пламень

От шелковых кресел и –

Штор;

Фарфор,

Изукрашенный шандал…

Все –

К чортовой матери: все!

Жестокий, железный мой

Кандал

Ударится в сердце –

В твое!

…………………………….» [14, с. 111].

С помощью шрифтовой акциденции, а именно разреженного написания слова, в романе «Маски» чаще всего маркируются индивидуальные особенности речи персонажей, слова на иностранном языке, а также цитаты и чужая речь. Например, разрядкой набраны тексты телеграмм, благодаря которым герои узнавали политические новости, при этом авторский комментарий представлен обычным шрифтом, что акцентирует смену персонажа и помогает читателю ориентироваться в тексте:

«И з А х а л к а н и. Р а с с т р е л я н т у р е ц к и й ш п и о н Г о с у д а р ь (вероятней всего «Господарь», опечатка, убийственная)» [14, с. 167].

Обращение к таким приемам, как графический эквивалент текста и шрифтовая акциденция, полностью отвечает основополагающему принципу визуального облика текстов писателя – принципу дискретности.

Одним из важных элементов визуальной организации страницы в романе А. Белого «Маски» становятся иллюстрации, которые в большинстве случаев взаимодействуют с вербальной составляющей текста.

История мировой литературы обнаруживает достаточно много примеров поликодовых текстов, основанных на генетической связи слова и изображения. Так, кандидат искусствоведения и эксперт в области визуальных коммуникаций П. Родькин считает, что «…рисунок, с одной стороны, обладает самостоятельностью, с другой – является частью художественного целого, без которого он является семантически неполным. Образы дополняются, развиваются, комментируются средствами рисунка» [16, с. 30–31]. Исследуя творчество А. Ремизова, Е. Обатнина отмечает равноправие рисунка и текста в едином знаковом пространстве: «…тождественность функций рисунка и текста обусловлена тем, что рисунок и письмена не только “изображают” повествование, но и непосредственно “повествуют”» [17, с. 240]. Многие исследователи, анализируя визуальные особенности прозы, акцентируют внимание на том, что рисунок можно считать визуальным эквивалентом мышления.

Роман «Маски» является наиболее ярким примером взаимодействия текста и иллюстративного материала в творчестве А. Белого. Иллюстрации к роману по заданию Государственного издательства художественной литературы выполнял Николай Васильевич Кузьмин. В качестве основы для иллюстраций художник взял авторские рисунки персонажей и во время работы активно общался с Андреем Белым, о чем написал в своих мемуарах: «Рисунки были детски неумелые, но они мне очень пригодились. Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти целиком. <…> Я продолжал работать над иллюстрациями, и мои визиты на Плющиху ( в дом к А. Белому – прим. Е. Ф. ) продолжались. Я не очень люблю показывать свои работы авторам в незавершенном виде, но на этот раз автор был так благожелателен, так деликатен, так тонок и осторожен в репликах, что ему можно было без опаски показать даже самые торопливые черновые эскизы» [18, с. 282–283].

Текст романа «Маски» сопровождают разнообразные рисунки, в основном портреты персонажей и пейзажные зарисовки. C помощью взаимодействия текста и рисунка автор подсказывает читателю более точное, выразительное прочтение художественного произведения, подчеркивает некоторые важные черты внешнего облика и характера персонажей. Для романа характерно два способа размещения иллюстраций: вынесение иллюстраций на отдельные страницы и органичное включение в вербальный текст. Причем при втором способе рисунки располагаются не только вверху или внизу страницы, но и по бокам, смещая текст вправо или влево и образуя дополнительные отступы и пустоты, активизируя белое поле страницы.

Иллюстрации в тексте «Масок», безусловно, выполняют изобразительную функцию, но при этом носят дополнительную смысловую нагрузку и акцентируют семантику вербального текста. Так, роман «Маски» заканчивается мощным взрывом, как настоящим, физическим взрывом домика Тителевых, так и аллегорическим – срыванием масок и рецидивом болезни профессора Коробкина. Помимо вербальной части: «Так все, что любило, страдало и мыслило <…> взорвано: дым в небесах!» – семантика взрыва также акцентируется иллюстрацией – изображением разрывающейся земли после финальной части текста (рис. 1). С помощью визуального и вербального компонентов создаются ключевые образы сломленной истории, разорванного пространства, катастрофического антимира. Разбитая Москва становится символом сломленного мироустройства, лишенного гармонии и смысла.

Рис. 1. Роман «Маски» [14, с. 441]

Fig. 1. The novel «Masks» [14, p. 441]

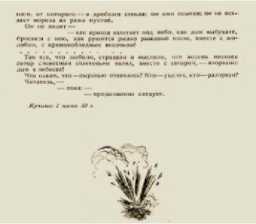

В главе «Мадам Тителева» иллюстративный компонент влияет на расположение текста на пространстве страницы: портрет мадам Тителевой расположен в левой части страницы, сбоку от текста, при этом рука персонажа словно отодвигает текст в правую сторону, тем самым образуется еще один дополнительный отступ (рис. 2).

Рис. 2. Роман «Маски» [14, с. 104]

Fig. 2. The novel «Masks» [14, p. 104]

Иллюстрации в романе «Маски», как правило, продолжают стилистику визуального оформления вербального фрагмента и формируют дискретный облик пространства страницы.

Выводы

Таким образом, визуальный облик романа «Маски» коррелирует с концептуальными уровнями структуры художественного произведения: фонетическим, образным, идейно-смысловым.

А. Белый визуально дробит фразы, а также использует графический эквивалент текста и шрифтовую акциденцию, что позволяет создать индивидуальную систему паузировки и проиллюстрировать интонационную организацию текста.

Расположение текста на пространстве страницы в романе «Маски» призвано через визуальный облик символически выразить идею писателя о двоемирии, акцентировать переходы повествования между бытовой и духовной жизнью героев. Визуальный уровень романа «Маски» акцентирует сюжетные и смысловые переходы от одной части повествования к другой: от основного текста с помощью отступа с двойным тире отделены фрагменты, изображающие воспоминания, видения, переживания и сны персонажей.

Список литературы Особенности организации пространства страницы в романе А. Белого "Маски"

- Белый, А. Арабески / А. Белый. - М., 1994.

- Андрей Белый. Письма к А. М. Миска-рян // Русская литература. - 1973. - № 1. -С. 155-158.

- Белый, А. После разлуки : Берлинский песенник / А. Белый. - Петербург ; Берлин : Эпоха, 1922. - 125 с.

- Janecek, G. The Look of Russian Literature : Avant-Garde Visual Experiments, 1900-1930 / G. Janecek. - Princeton, 1984.

- Szilard, L. Андрей Белый и Джеймс Джойс / L. Szilard // Studia slavica. - 1979. - T. 25. -P. 410-414.

- Силард, Л. Андрей Белый и П. Флоренский. Мнимая геометрия как встреча новых концепций пространства с искусством / Л. Силард // Герметизм и герменевтика. - СПб., 2002. -С. 296-311.

- Szilard, L. Andrej Bélij és az Orosz Szimbolista Regény Poétikaja / L. Szilard. -Budapest : Széphalom, 2002.

- Семьян, Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая проблема : дис. ... д-ра филол. наук / Т. Ф. Семьян. - Челябинск, 2006. - 389 с.

- Семьян, Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста / Т. Ф. Семьян. - Челябинск, 2006. - 215 с.

- Орлицкий, Ю. Б. Стих и проза в русской литературе / Ю. Б. Орлицкий. - М., 2002. - 685 с.

- Кожевникова, Н. А. Язык Андрея Белого / Н. А. Кожевникова. - М., 1992. - 256 с.

- Демин, В. Н. Андрей Белый / В. Н. Демин. - М., 2007. - 413 с.

- Делекторская, И. «Маски» и маски Андрея Белого / И. Делекторская // Toronto Slavic Quarterly. - № 22.

- Белый, А. Маски / А. Белый. - М., 1932. - 450 с.

- Бугаева, К. Н. Воспоминания о Андрее Белом / К. Н. Бугаева. - СПб., 2001. - 448 с.

- Родькин, П. Е. Футуризм и современное визуальное искусство / П. Е. Родькин. - М., 2006.

- Обатнина, Е. Р. Алексей Ремизов : Личность и творческие практики писателя / Е. Р. Обатнина. - М., 2003.

- Кузьмин, Н. В. Давно и недавно / Н. В. Кузьмин. - М., 1982.