Особенности орнаментации керамики восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесостепи

Автор: Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В эпоху поздней бронзы - переходное к раннему железному веку время на территории Барабинской лесостепи сосуществуют различные носители археологических культур, одной из которых является восточный вариант пахомовской культуры. Проведен анализ мотивов орнамента на 73 экз. полных форм сосудов из могильников, поселений и культового комплекса. Мотивы можно разделить на две основные категории: монотонные и геометрические. Узоры наносились на поверхность сосуда при помощи гребенчатого (82 %) и гладкого (18 %) орнаментира. Самым распространенным мотивом среди монотонных является «елочка» (17 %). Наклонные и вертикальные ряды оттисков штампа составляют 6,7 % и 3,5 % от общего числа мотивов соответственно. На горловине и в месте перехода горловины к плечу на посуде зафиксированы желобки (5,4 %) и валики (1,8 %). Немногочисленную часть занимают такие мотивы орнамента, как желобки с насечками (1,1 %), «бахрома» (1,8 %). Среди геометрических орнаментов преобладают ряды треугольников (27 %). Зафиксированы меандры (3,2 %) и «неорнаментированная горловина» (26 %). В орнаментальную традицию сосудов восточного варианта пахомовской культуры входит три основных компонента. К первому относятся общеэпохальные мотивы, характерные для андроноидных культур Сибири, ко второму - специфические пахомовские мотивы, третьим являются мотивы, присутствующие в других синхронных культурах, таких как бегазы-дандыбаевская, сузгунская. Зафиксированы южные параллели рассматриваемым изделиям среди памятников культур Средней Азии, что еще раз свидетельствует о наличии контактов между населением.

Археология, барабинская лесостепь, бронзовый век, восточный вариант пахомовской культуры, керамика, орнамент

Короткий адрес: https://sciup.org/145145591

IDR: 145145591 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.585-590

Текст научной статьи Особенности орнаментации керамики восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесостепи

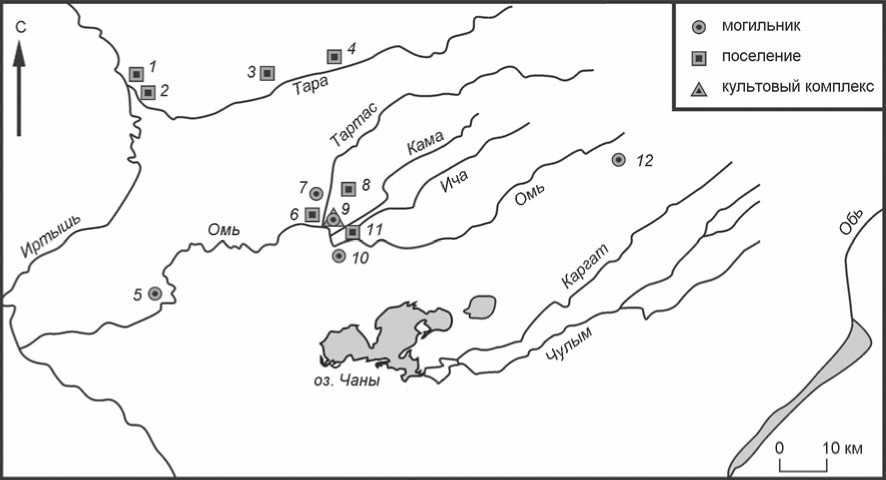

В эпоху поздней бронзы – переходное к раннему железному веку время на территории Барабин-ской лесостепи сосуществуют различные группы населения, отличающиеся друг от друга по культурным, антропологическим и генетическим характеристикам. Частью этой сложившейся этнокультурной мозаики являются носители восточного варианта пахомовской культуры, особого культурного образования, сложившегося на этой территории в результате миграции носителей пахомов-ской культуры из Тоболо-Иртышского междуречья на восток и ее взаимодействия в Барабе с бегазы-дандыбаевскими, ирменскими, позднеирменски-ми и сузгунскими популяциями. Кроме того, носители восточного варианта пахомовской культуры поддерживали культурные и торговые связи с населением Северной и Центральной Азии, что фиксируется по наличию импортных бронзовых и керамических изделий, сходству некоторых элементов погребальной практики. К настоящему моменту к восточному варианту пахомовской культуры надежно отно сятся 12 памятников, включая шесть поселений (Ложка-6, Туруновка-4, Новочекино-3, Нижняя Тунуска-3, Прорва, Алексеевка XXI), пять могильников (Старый Сад, Гришкина Заимка, Гандичевский совхоз, Преображенка-3, Тартас-1) и один культовый комплекс (Тартас-1) (рис. 1). Обнаруженные на этих памятниках материалы разнообразны. Они представлены керамическими сосу- дами, грузилами, тиглями, бронзовыми изделиями (ножи, кинжалы, кельты, наконечники стрел и копий, иглы, шилья), украшениями (бусины, серьги), костяными наконечниками стрел, каменными нуклеусами, отщепами.

Материалы и их обсуждение

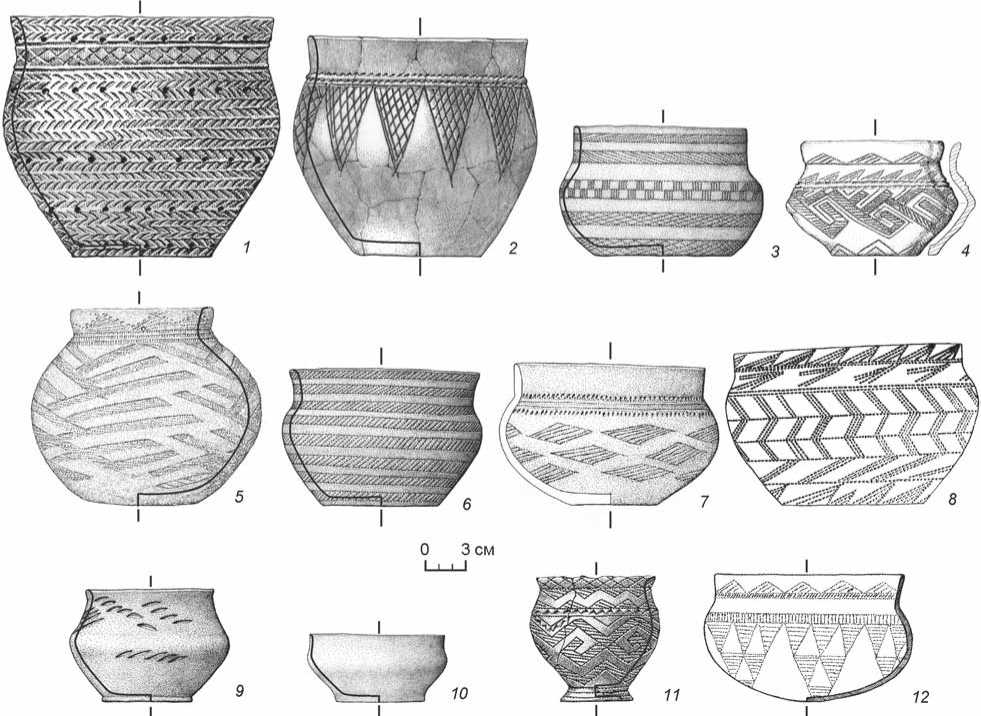

Особый интерес представляет коллекция полных и реконструируемых форм сосудов, насчитывающая 73 экз., с памятников Старый Сад (46 изд.), Гришкина Заимка (5 изд.), Гандичевский совхоз (2 изд.), Преображенка-3 (4 изд.), Абрамово-4 (3 изд.), Тартас-1 (8 изд.), Прорва (1 изд.), Алексеевка XXI (2 изд.), Новочекино-3 (1 изд.), Нижняя Тунуска-3 (1 изд.) (по: [Молодин, 1985; Восточный вариант…, 2017, Молодин и др., 2015; Молодин, Че-мякина, 1984; Евдокимов, Стефанов, 1980; Татауро-ва, Полеводов, Труфанов, 1997; Марченко, 2009]) (рис. 2). Ранее для этой коллекции были проведены исследования гончарной технологии и морфологии форм, составлена типология, в которой выделено 11 типов изделий [Молодин, Мыльникова, Селин, 2014; Восточный вариант…, 2017; Селин, 2018]. По результатам технико-технологического анализа сделан вывод о том, что сходство керамического комплекса пахомовской культуры и ее восточного варианта является не общеэпохальным явлением, а следствием генетической близости. Традиция искусственной добавки дресвы в формовочную массу появилась в результате контактов с носителями

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических памятников восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесостепи.

1 – Прорва; 2 – Алексеевка XXI; 3 – Нижняя Тунуска-3; 4 – Новочекино-3; 5 – Гришкина Заимка; 6 – Ходуненково-2; 7 – Старый Сад; 8 – Ложка-6; 9 – Тартас-1 (могильник и культовый комплекс); 10 – Преображенка-3; 11 – Туруновка-4; 12 – Гандичевский совхоз.

Рис. 2. Керамика восточного варианта пахомовской культуры.

1 – тип I; 2 – тип II; 3 – тип III; 4 – тип IV; 5 – тип V; 6 , 7 – тип VI; 8 – тип VII; 9 – тип VIII; 10 – тип IX; 11 – тип X; 12 – тип XI.

1–4, 6, 8–10 – Старый Сад (по: [Восточный вариант..., 2017]); 5 – Гришкина Заимка (по: [Молодин и др., 2015]); 7 – Гандичевский совхоз (по: [Молодин, 1985]); 11 – Тартас-1 (по: [Молодин и др., 2014]); 12 – Абрамово-4 (по: [Молодин, 1985]).

бегазы-дандыбаевской культуры, для которой эта примесь характерна. Анализ морфологии показал, что традиция формообразования сосудов является неустоявшейся. Это маркируется непропорциональностью изменений соотношений пропорций сосудов, в размытости «эталона» и наличии «сосудов-подражаний», составляющих более 2/3 коллекции.

Необходимой частью комплексного исследования керамики является рассмотрение особенностей техники орнаментации и составления орнаментальных композиций. Часть сосудов утеряна (в первую очередь, с памятника Старый Сад), что затрудняет изучение технологии нанесения узоров, поэтому мы сосредоточимся на анализе мотивов (рис. 3).

Мотивы орнамента можно разделить на две основные категории: монотонные и геометрические. Узоры наносились на поверхность сосуда в большинстве случаев при помощи гребенчатого штампа (82 %). Доля использования гладкого орнаментира составляет 18 %. В 3 % случаев зафиксировано совместное использование гребенчатого и гладкого штампа для нанесения узора на поверхность изделия.

Самым распространенным мотивом среди монотонных является «елочка» – 17 % (см. рис. 2, 1), нанесенная преимущественно на придонную часть изделий (50 %). Наклонные и вертикальные ряды оттисков штампа составляют 6,7 % и 3,5 % от общего числа мотивов соответственно. Ряды наклонных оттисков встречаются на всех частях сосудов, а вертикальные оттиски – в основном на придонной части. Доля горизонтальных линий от общего числа составляет 5,6 %, а рядов оттисков уголком штампа – 5,1 %. Опоясывающие ряды ямок (3,5 %) (рис. 2, 1) зафиксированы на всех частях сосудов, что позволяет наметить параллели в использовании этого мотива с керамикой сузгунской культуры [Потемкина, Корочкова, Стефанов, 1995; Полеводов, 2003]. На горловине и в месте перехода горловины к плечу на посуде зафиксированы желобки – 5,4 % (рис. 2, 1, 7) и валики – 1,8 % (рис. 2, 2). Немногочисленную, но важную часть орнаментальных мотивов занимают такие специфичные мотивы орнамента, как желобки с насечками – 1,1 % (рис. 2, 5), «бахрома», обрамляющая геометрические фигуры и меандры, – 1,8 %. По мнению О.Н. Корочковой, эти мотивы орнамента являются одним из индикаторов пахомовской орнаментальной традиции [2009; 2010, с. 58].

Среди геометрических орнаментов преобладают треугольники, скомпонованные в ряды и горизонтальные пояса, заполненные оттисками гребенчатого штампа, – по 13,5 % (рис. 2, 2, 4, 5, 8, 11, 12 ). Иногда ряды треугольников образуют фестоны, опускающиеся вниз в месте перехода от горловины к тулову (рис. 2, 2, 12 ). Эти мотивы выявлены на всех частях сосудов. Большая доля узоров нанесена на плечо и придонную часть, она составляет 76 % от общего числа. Интересен тот факт, что общая встречаемость этих двух мотивов на разных функциональных частях совпадает. Реже встречаются ряды ромбов (5,6 %), нанесенные главным образом на плечо и придонную часть сосудов (рис. 2, 7 ). К еще одним специфичным па-хомовским мотивам орнамента могут быть отнесены диагональные «лесенки» (3,3 %) (рис. 2, 8 ), расположенные на разных частях сосуда, и «решетки» (1,8 %) (рис. 2, 11 ). Особое место занимают меандры (3,2 %), придающие посуде андроно-идный колорит (рис. 2, 4, 11 ). Встречаются узоры, размеченные как по прямой, так и по косой сетке. Отдельное ме сто среди орнаментальных мотивов занимает «неорнаментированная горловина» (рис. 2, 7 ), зафиксированная на 26 % полных форм (3 % от общей доли мотивов), что делает его весомым приемом орнаментации, влияющим на общую композицию изделий. Неорнаментированная горловина характерна для изделий бегазы-данды-баевской культуры, встречается она и на изделиях карасукской культуры [Маргулан, 1979; Вадецкая, 1986; Ломан, 2013].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 № мотива (по таблице)

Рис. 3. Встречаемость мотивов орнамента на полных формах сосудов восточного варианта пахомовской культуры (в %).

Специфичные мотивы пахомовской орнаментации (желобки с насечками, «бахрома», диагональные лесенки) не зафиксированы одновременно в композиции одного сосуда. Попарно они встречаются в крайне редких случаях (3 %), что позволяет говорить о них как о самодостаточных частях узора. Три наиболее часто встречаемых мотива («елочка», треугольники, вертикальные пояса, заполненные оттисками штампа) также ни в одном случае не зафиксированы все совместно, а в паре встречены на 6 % сосудов. Помимо этого, выделяется ряд изделий (9 %), орнаментированных только одним орнаментальным мотивом (вертикальные пояса, заполненные оттисками гребенчатого штампа, ряды ромбов, «елочка» (рис. 2, 6 ), что не характерно для посуды пахомовской культуры [Корочкова, 2010, рис. 29, 30; Костомаров, 2010]. В коллекции восточнопахомовской керамики выделяется и серия полностью неорнаментированных емкостей – 6 % (рис. 2, 10 ). Подобные изделия не являются редкостью и для пахомовской культуры, они обнаружены как на поселениях, так и в погребениях [Корочкова, 2010, рис. 6, 15 ; 7, 10 ; 9, 8 ; 27, 9 ].

Заключение

Таким образом, в орнаментальную традицию сосудов восточного варианта пахомовской культуры входит три основных компонента (см. рис. 3). Первый – общеэпохальные мотивы, характерные для андроноидных культур Сибири, такие как меандры, ряды геометрических фигур, наклонные и вертикальные оттиски гребенчатого штампа, пояса, заполненные оттисками штампа. Ко второму относятся специфические пахомовские мотивы – «бахрома», желобки с насечками, диагональные «лесенки», «решетки». Третьим компонентом выступают мотивы, характерные для других синхронных культур, таких как бегазы-дандыбаевская (ряды решетчатых ромбов и треугольников, расположенных на тулове, треугольные фестоны, валики и неорнамен-тированные горловины), сузгунская (опоясывающие ряды ямок). Особый интерес представляет то, что южные параллели рассматриваемым изделиям (которые доходят до практически полного тожде ства) известны среди находок в мавзолеях Северного Таги-скена, поселении Якке-Парсан-2 [Ити-на, Яблонский, 2001, с. 267, рис. 69, 370; Итина, 1992, табл. 2, 26; Итина, 1977, с. 156, рис. 74, 10, 11]. Аналогии отдельным орнаментальным мотивам можно обнаружить в еще более южных регионах (см.: [Кузьмина, 2008, рис. 63–67]). Это еще раз свидетельствует о наличии контактов населения юга Западной Сибири с носителями культур Средней Азии в эпоху поздней бронзы – переходное к раннему железному веку время.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Особенности орнаментации керамики восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесостепи

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 178 с.

- Восточный вариант пахомовской культуры в Центральной Барабе / В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова, Д.В. Селин, А.В. Нескоров. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 180 с.

- Евдокимов В.В., Стефанов В.И. Поселение Прорва // Археология Прииртышья. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1980. – С. 41–51.

- Итина М.А. История степных племен южного Приаралья. – М.: Наука, 1977. – 241 с.

- Итина М.А. Ранние саки Приаралья // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – С. 31–47.

- Итина М.А., Яблонский Л.Т. Мавзолеи Северного Тагискена. Поздний бронзовый век Нижней Сырдарьи. – М.: Вост. лит., 2001. – 295 с.

- Корочкова О.Н. Пахомовская культура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 3 (39). – С. 75–84.

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). – Екатеринбург: Уралюриздат, 2010. – 103 с.

- Костомаров В.М. Пахомовские древности Западной Сибири: культурная атрибуция, хронологическая и территориальная локализация: дис. … канд. ист. наук. – Тюмень, 2010. – 168 с.

- Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М.: Летний сад, 2008. – 556 с.

- Ломан В.Г. О культурных типах памятников финала эпохи бронзы Казахстана // Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. – Алматы: Бегазы-Тасмола, 2013. – С. 247–259.

- Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1979. – 360 с.

- Марченко Ж.В. Культурная принадлежность, хронология и периодизация археологических памятников среднего течения р. Тара (эпоха неолита и бронзы): авто-реф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2009. – 30 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 202 с.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Ковыршина Ю.Н. Погребение пахомовской культуры на могильнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 219–223.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Гаркуша Ю.Н., Селин Д.В. Погребальные комплексы эпохи поздней бронзы восточного варианта пахомовской культуры (памятник Гришкина Заимка, Бараба) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 1. – С. 47–60.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В. Сосуды восточного варианта пахомовской культуры памятника Старый Сад: морфологический анализ // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 227–231.

- Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новочекино-3 – памятник эпохи поздней бронзы на севере Барабинской лесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1984. – С. 40–62.

- Полеводов А.В. Сузгунская культура в лесостепи Западной Сибири: дис. … канд. ист. наук. – Омск, 2003. – 290 с.

- Потемкина Т.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Лесное Тоболо-Иртышье в конце эпохи бронзы (по материалам Чудской Горы). – М.: Наука, 1995. – 207 с.

- Селин Д.В. Сравнительный технико-технологический анализ керамики пахомовской культуры и востоного варианта пахомовской культуры // Мультидисциплинарные аспекты изучения древней и средневековой истории: к 70-летию акад. В.И. Молодина. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – С. 324–344.

- Татаурова Л.В., Полеводов А.В., Труфанов А.Я. Алексеевка XXI – памятник эпохи поздней бронзы предтаежного Прииртышья // Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 1997. – С. 162–191.