Особенности остеорепаративных процессов при заживлении экспериментальных переломов с различной степенью травматизации костного мозга

Автор: Стогов М.В., Кононович Н.А., Накоскин А.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

В представленном исследовании у 20 собак изучена динамика биохимических показателей сыворотки крови, характеризующих костный метаболизм, при заживлении экспериментальных переломов длинных костей с различной степенью травматизации костного мозга в условиях чрескостного остеосинтеза по Илизарову

Переломы, костный метаболизм, биохимические исследования, регенерация, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142121099

IDR: 142121099

Текст научной статьи Особенности остеорепаративных процессов при заживлении экспериментальных переломов с различной степенью травматизации костного мозга

Исследование биохимических показателей в сыворотке крови носит актуальный диагностический характер. Данные такого рода необходимы для контроля течения репаративного остеогенеза и возможности дальнейшей фармакокоррекции, в особенности в случаях, сопровождающихся значительной степенью травматиза-ции как мягкотканных компонентов, так и остеогенных тканей (надкостница, костный мозг). Вопрос о роли костного мозга в процессе заживления переломов различной тяжести остается одним из спорных. Большая группа ученых считает его основным источником костеобразования. На участие костного мозга в процессе остеогенеза указывают работы А.А. Абражанова (1900, 1912), A. Bier (1923), З.И. Карташева (1927), И.Л. Зайченко (1958), С.И. Ризваш (1939, 1955), Н.Н. Приорова (1946) и др. А. Байков еще в 1870 году экспериментально определил, что в местах пересадки костного мозга образуется кость. Н.Н. Петров (1911) считал, что костный мозг, так же как и надкостница, способствует улучшению костеобразовательной деятельности окружающей соединительной ткани.

В наше время Г.А. Илизаров с соавторами доказал [2, 3, 4, 8] главенствующую роль костного мозга в репаративной регенерации кости. Ими на большом клиническом материале и в экспериментальных исследованиях на собаках при изучении источников регенерации костной ткани было показано, что костный мозг является активным остеогенным элементом.

Это подтверждают и результаты исследований многих других авторов, которые отмечают наиболее распространенные и продолжительные изменения в случаях разрушения медуллярного содержимого костей, в частности при интрамедуллярном остеосинтезе [1, 5, 6, 7, 9, 10].

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение динамики биохимических показателей сыворотки крови, характеризующих костный метаболизм, при заживлении экспериментальных переломов длинных костей с различной степенью травматизации костного мозга, в условиях чрескостного остеосинтеза по Илизарову.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были проведены две серии опытов на 20 взрослых беспородных собаках. У животных первой серии моделировали открытый поперечный перелом диафиза костей голени пилкой

Джигли, который фиксировали аппаратом Илизарова. При этом происходило полное пересечение костного мозга. Во второй серии с целью усугубления тяжести травмы дополнительно удаляли содержимое костномозговых полостей обоих отломков на глубину не менее 1 см.

Отбор крови для анализа осуществлялся венепункцией до операции, на 7-е, 14-е, 30-е, 45-е и 60-е сутки фиксации. В сыворотке крови находили концентрацию общего кальция, неорганического фосфата, магния, ферментативную активность щелочной (ЩФ) и тартратрезистентной кислой фосфатазы (ТрКФ). Содержание электролитов и активность фосфатаз определяли на автоматическом анализаторе Stat Fax® 1904 Plus

(США), используя наборы реактивов фирмы Vital Diagnostic (Россия, Санкт-Петербург). Для соотношения остеосинтетических и резорбтивных процессов нами рассчитывался индекс фосфатаз (ИФ), равный отношению ЩФ к ТрКФ. Результаты биохимических показателей, полученных в ходе эксперимента, сравнивали с дооперацион-ными значениями. Для нахождения достоверности различий использовали непараметрический критерий Краскела-Уоллиса и Вилкоксона для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе эксперимента нами не было выявлено значимых отличий активности фосфатаз сыворотки крови между экспериментальными группами (табл. 1). Значения активности этих ферментов не отличались от дооперационных значений и колебались в пределах погрешности.

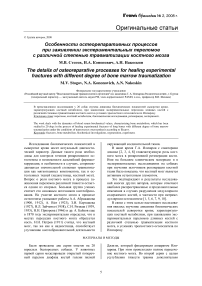

Динамика индекса фосфатаз, представляющего собой отношение активности костных изоферментов щелочной и кислой фосфатаз, отличалась между группами на 7-е сутки эксперимента, когда его значения в первой группе достоверно превышали дооперационные. Это наблюдение демонстрирует, что в послеоперационный период в первой группе процессы остеогенеза активировались более значительно.

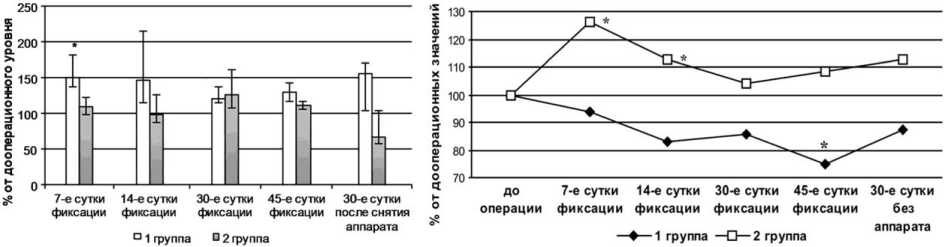

Между группами заметно отличалась динамика концентрации общего кальция сыворотки

(рис. 2). Так, в 1-й группе концентрация этого электролита имела тенденцию к снижению на всех сроках наблюдения, с минимальными значениями показателя на 45-е сутки фиксации. В свою очередь, уровень кальция у животных второй группы имел тенденцию к росту, а на 7-е и 14-е сутки фиксации был статистически значимо выше дооперационных значений. Такие изменения, на наш взгляд, свидетельствовали о высокой активности процессов минерализации у животных первой группы и преобладании процессов деминерализации во второй.

Мольная концентрация фосфата и магния в обеих группах эксперимента не изменялась на всех сроках наблюдения и достоверно от доопе-рационных значений не отличалась (табл. 2).

Таблица 1

Активность фосфатаз в сыворотке крови собак в динамике эксперимента

|

гр |

До операции |

7-е сутки фиксации |

14-е сутки фиксации |

30-е сутки фиксации |

45-е сутки фиксации |

30-е сутки без аппарата |

|

|

ЩФ, Е/л |

1 |

70,8; 8 58,1 85,5 |

90,1; 4 66,7 117,3 |

75,9; 4 65,9 141,8 |

82,0; 3 78,4 94,5 |

64,5; 2 53,0 76,1 |

84,2; 2 79,4 88,9 |

|

2 |

85,2; 6 61,0 117,7 |

110,4; 3 85,0 111,9 |

102,7; 4 78,0 131,0 |

117,2; 3 85,1 125,4 |

81,9; 2 79,3 84,6 |

63,3 |

|

|

ТрКФ, Е/л |

1 |

5,4; 8 4,6 6,9 |

5,4; 4 3,8 6,8 |

4,9; 4 4,4 5,3 |

5,4; 3 4,9 6,8 |

4,2; 2 3,9 4,4 |

4,5; 2 3,7 5,2 |

|

2 |

5,0; 6 4,6 5,4 |

5,2; 3 4,9 5,9 |

5,7; 4 5,3 6,5 |

5,1; 3 4,6 5,2 |

4,7; 2 4,6 4,7 |

5,9 |

Примечание . Здесь и в табл. 2 результаты представлены в виде медианы; объем выборки; 25 75-й процентиль.

Рис. 2. Изменение концентрации общего кальция в сыворотке крови собак в динамике эксперимента

Рис. 1. Изменение индекса фосфатаз (ЩФ/ТрКФ) в сыворотке крови собак в динамике эксперимента

Таблица 2

Концентрация неорганического фосфата и магния в сыворотке крови собак в динамике эксперимента

|

гр |

До операции |

7-е сутки фиксации |

14-е сутки фиксации |

30-е сутки фиксации |

45-е сутки фиксации |

30-е сутки без аппарата |

|

|

Неорганический |

1 |

1,59; 9 1,34 1,74 |

1,71; 4 1,52 1,97 |

1,43; 4 1,40 1,53 |

1,89; 3 1,63 1,91 |

1,39; 2 1,30 1,49 |

1,69; 2 1,54 1,83 |

|

фосфат, ммоль/л |

2 |

1,66; 9 1,55 1,87 |

1,67; 3 1,62 1,71 |

1,64; 6 1,59 1,75 |

1,68; 4 1,49 1,86 |

1,44; 4 1,28 1,87 |

1,46 |

|

Магний, ммоль/л |

1 |

1,01; 9 0,94 1,21 |

0,91; 4 0,87 0,94 |

0,98; 4 0,89 1,13 |

0,89; 3 0,83 0,93 |

0,79; 2 0,74 0,83 |

0,78; 2 0,66 0,89 |

|

2 |

0,93; 8 0,87 1,00 |

0,86; 3 0,85 0,89 |

0,97; 6 0,93 1,05 |

0,94; 4 0,82 1,14 |

0,81; 4 0,79 0,84 |

1,06 |

Суммируя данные биохимического исследования, молекулярные механизмы репаративных процессов костной ткани в исследуемых экспериментальных группах можно представить так.

-

1. При минимальном повреждении костного мозга у животных первой группы отмечалась ранняя интенсификация остеобластической активности, что в дальнейшем способствовало активной минерализации регенерата к 45-м суткам фиксации, в срок, когда помимо отмеченного снижения уровня общего кальция сыворотки отмечались и рентгено-морфологические признаки полного костного сращения.

-

2. При частичном повреждении костного мозга у животных второй группы в начальные сроки отмечалась активация резорбтивных процессов. На рентгенограммах в эти сроки визуально определяли признаки резорбции концов отломков, характеризующиеся более заметным увеличением у животных второй группы межфрагментарной щели на 30-х сутках фиксации (рис. 3). Рентгено-

- морфологические признаки полного костного сращения у животных 2-й серии определялись к 60-90-м суткам фиксации. В целом срок фиксации в аппарате для животных первой группы составил в среднем 45±4 суток, для второй - 75±6 суток.

а б

Рис. 3. Рентгенограмма, фиксация - 30 суток. Большеберцовая кость после остеотомии (а, 1 группа) и остеотомии с дополнительной травматизацией содержимого костномозговых полостей отломков (б, 2 группа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно предположить, что одним из факторов, определяющим процесс репарации костной ткани при повреждении костного мозга, является значительная активация в ней резорбтивных процессов, нежели снижение остесинтетических потенций. Такая активация процессов остеолиза при дополнительной травматизации костного мозга связана, на наш взгляд, с активацией гуморальных, клеточных факторов и продуктов тканевого обмена (цитокины, протеазы, органические кислоты и т.д.), появляющихся в зоне повреждения из разрушенных клеток и создающих оптимальные условия для костной резорбции. В пользу этого предположения свидетельствует и то обстоятельство, что на 7-е сутки фиксации у животных второй группы в костномозговой полости обоих отломков нами определялся некроз сосудов и костного мозга на протяжении 0,5-1,5 см.

Нельзя, однако, не учитывать и то обстоятельство, что снижение репаративных возможностей при травматизации костного мозга может происходить за счет уменьшения клеточного пула предшественников остеогенных клеток костного мозга, который, как известно, является активной остеогенной тканью.

В целом замедление остеорепаративных процессов при повреждении костного мозга связано с уменьшением клеточного резерва остеогенных клеток и созданием в зоне повреждения условий для активации остеолиза.