Особенности палеогеографических условий аллювиального осадконакопления в голоцене (юго-западная часть Тимано-Печоро-Вычегодского региона)

Автор: Буравская М.Н., Голубева Ю.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (256), 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе обобщены результаты изучения аллювия в долинах рек Ижмы, Выми и Вычегды, направленного на реконструкцию палеогеографических событий голоцена в юго-западной части Тимано-Печоро-Вычегодского региона. С помощью литологических методов выявлены обстановки осадконакопления и фациальные особенности аллювия, обусловленные расположением рек в различных геолого-геоморфологических районах. По палинологическим данным воссоздана цепь изменений растительности и климата. В бассейнах рек Ижмы и Выми реконструирована смена четырех ландшафтно-климатических этапов, а в бассейне Вычегды вследствие присутствия более древних торфяников - семнадцати.

Голоцен, палеогеография, палинология, аллювий, фация

Короткий адрес: https://sciup.org/149129199

IDR: 149129199 | УДК: 56:551.312.3:551.791 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-4-17-23

Текст научной статьи Особенности палеогеографических условий аллювиального осадконакопления в голоцене (юго-западная часть Тимано-Печоро-Вычегодского региона)

Современные аллювиальные отложения широко распространены в долинах рек Тимано-Печоро-Вычегодско-го региона. Комплексный подход к их изучению обеспечивает получение максимального количества палеогеографической информации и корректное выявление хода ландшафтно-климатических и геологических событий в голоцене. Информация о развитии природных комплексов в недалеком прошлом позволяет понять характер природной среды в настоящее время, а также может быть использована при объяснении многих явлений природы в истории неоплейстоцена, поскольку голоцен представляет собой очередную межледниковую эпоху четвертичного периода.

Цель работы — выявление палеогеографических особенностей и условий накопления аллювиальных осадков при формировании пойм рек Ижмы, Выми и Вычегды на протяжении голоцена в зависимости от их геолого-геоморфологического расположения.

Изучение аллювия рек Тимано-Печоро-Вычегодско-го региона в основном связано с комплексными исследо ваниями неоплейстоценовых отложений [25], а также с геолого-поисковыми работами по составлению стратиграфической схемы региона [28]. Имеются сведения по истории развития речных долин, полученные в ходе исследований морфологии пойменных сегментов [8, 9, 29, 13, 14, 31]. Для установления изменений растительности и климата аллювий интенсивно изучался палинологическим методом [7, 10, 19—22, 24].

По результатам собственных данных и материалов предшественников в данной статье впервые проведено сопоставление условий накопления современного аллювия и формирования пойм в бассейнах рек Ижмы, Выми и Вычегды.

Материал и методы

В основу работы легли результаты литологических и палинологических исследований, полученные в лаборатории геологии кайнозоя Л. Н. Андреичевой [1,2], М. Н. Буравской [5,6], Д. А. Дурягиной [21] (обн. 27, М-5), Т. И. Марченко-Вагаповой [7] (обн. 1), Н. А. Мариевой [19, 20, 22] (обн. 16-I, 33, 209, 5-II) и Ю. В. Голубевой [10]

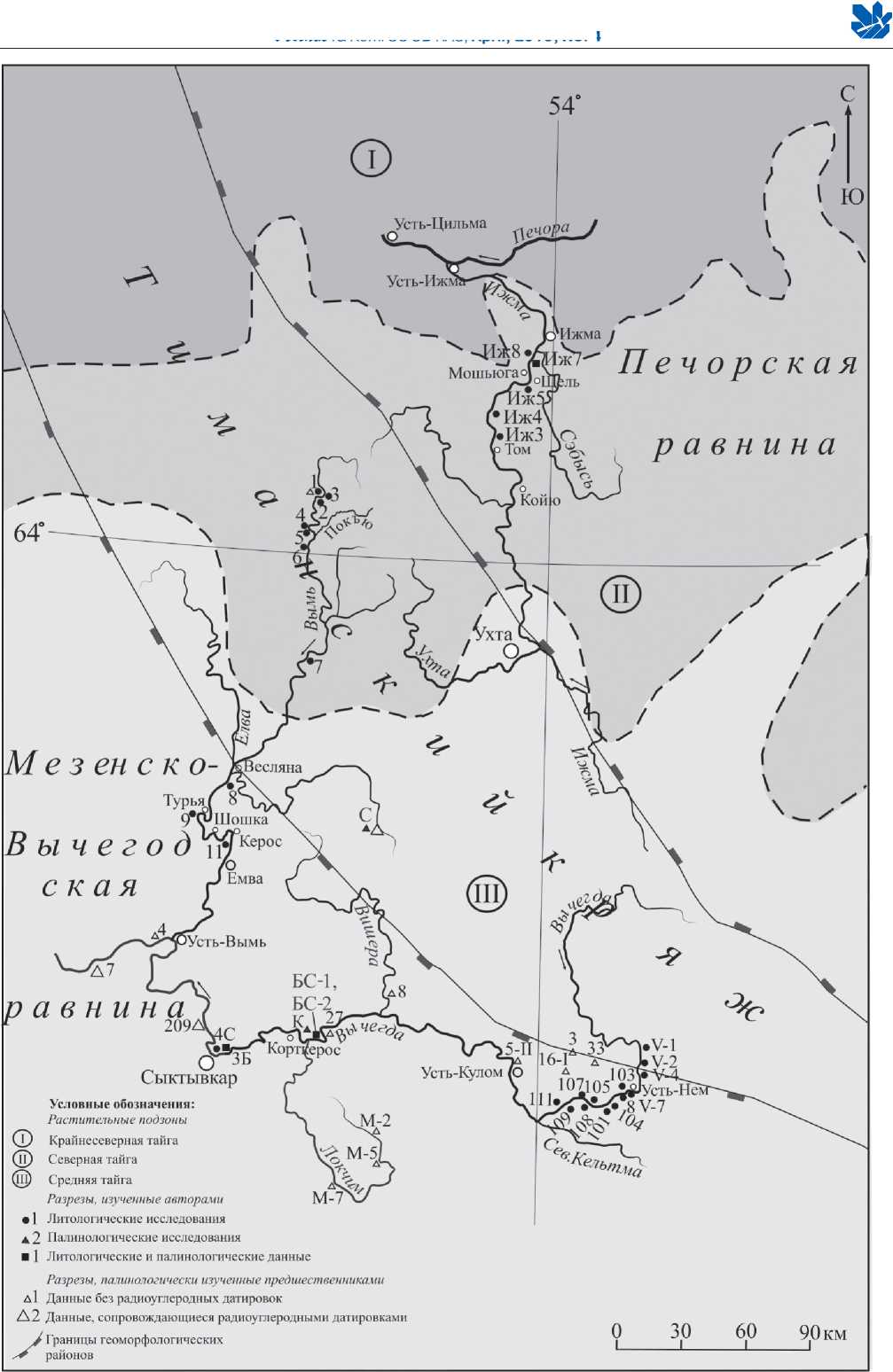

(обн. 3Б, Иж-7; см. рисунок). Учтены данные по вещественному составу и палинологическая характеристика, полученные в рамках совместного комплексного изучения долины средней Вычегды археологами ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, сотрудниками ГИН РАН, МГУ при участии авторов [10, 13] (скв. К и С, обн. БС; радиоуглеродные датировки приведены в работах [12, 34]). Для представления общей картины событий голоцена привлечены палинологические данные Л. Д. Никифоровой [24] (обн. 7, 4, 8 и скв. С), а также результаты геоморфологического изучения долины Вычегды [14, 31] и Ижмы [9].

Условия формирования аллювия выявлены при его фациально-генетическом расчленении на основе текстурных и структурных особенностей в ходе полевых исследований. В лабораторных условиях осадки изучались гранулометрическим анализом с применением ситового и пипеточного методов по Н. А. Качинскому [16]. Информация об истории развития долин в течение голоцена получена на основе палеоруслового анализа, заключающегося в реконструкции положения речного русла по рисунку пойменных грив и стариц [9, 14, 31].

Отложения, изученные палинологическим методом, представлены преимущественно торфом, поэтому отбор проб проводился из каждых 5 см осадков. Химическая обработка образцов осуществлялась с использованием общепринятых методик [11, 27, 33]. Изучение спор и пыльцы проводилось с помощью световых микроскопов «БИО-ЛАМ-И» и «Motic BA 200» при увеличениях 280 и 420. Для каждой пробы насчитывалось более 250 пыльцевых зерен. Основой периодизации голоцена послужила схема зонального деления голоцена Л. Д. Никифоровой [24].

Радиоуглеродное датирование голоценовых осадков проведено в лабораториях ИГ РАН и ГИН РАН.

Голоценовые осадки в долинах рек Ижмы, Выми и Вычегды представлены аллювиальными и озерно-болотными образованиями, слагающими пойму, а в долинах Ижмы и Выми — и первую надпойменную террасу (I н. п. т.). Проанализированы 34 разреза, кроме того, обобщены результаты предшественников (см. рисунок).

Характеристика района исследования

Реки Ижма и Вычегда берут свое начало в южной части Тиманского кряжа, являющейся их водоразделом (см. рисунок). Вымь берет начало на Среднем Тимане и является правым притоком р. Вычегды. Долина Ижмы в верхнем и среднем течениях расположена на территории Тиманского кряжа, представляющего собой вытянутую в северо-западном направлении структуру, состоящую из отдельных удлиненных поднятий и приподнятых волнистоувалистых денудационных равнин. В нижнем течении река протекает по Печорской равнине — области моренной и флювиогляциальной аккумуляции с преобладанием увалистого рельефа. Бассейн Вычегды располагается к западу от Тиманского кряжа в пределах Мезенско-Вычегодской равнины. Долина Вычегды является одним из самых низких участков этой равнины и выработана в основном в водноледниковых и озерных отложениях. Ниже с. Усть-Нем направление её стока меняется с южного на западное, река приобретает продольное простирание, что обусловлено тектоническим строением территории. В верхнем и среднем течениях р. Вымь течет в области Тиманского кряжа, а в нижнем — по Мезенско-Вычегодской равнине [15, 26].

Бассейны рассматриваемых рек расположены в пределах растительных подзон северной и средней тайги. Со- временный растительный покров в бассейне Ижмы представлен северотаежными лесами. Река Вымь протекает по подзоне как северной, так и средней тайги. В долине Вычегды распространена среднетаежная растительность. В подзоне северной тайги господствуют еловые и елово-березовые леса долгомошной и зеленомошно-сфагново-дол-гомошной групп с участием лиственницы, сосны, пихты, осины. Сосновые леса приурочены к боровым террасам, к песчаным зандровым и озерным равнинам. Для подзоны средней тайги характерны сомкнутые ельники с черникой и сопутствующими бореальными видами (линнея, майник, седмичник), подлесок обычно отсутствует (редко — можжевельник, рябина, шиповник), в напочвенном покрове — зеленые мхи.

Бассейны рек располагаются в зоне избыточного увлажнения, характеризующимся большим количеством осадков, превышающим величину испаряемости. Среднегодовая температура воздуха составляет —1^—4° в подзоне северной тайги и —1^+1° — в подзоне средней тайги. Средняя температура января — 17...—18° и — 15...—17°, июля — (+13...+15°) и + 15...+17° соответственно. Снежный покров в январе достигает высоты 45—70 см и 46—50 см и удерживается 190—215 дней и 175—195 дней. Сумма осадков за год равна 630—785 мм и 600—790 мм, из них в теплый период — 310—375 мм и 300—375 мм [3, 17].

Результаты и обсуждение

История развития речного бассейна р. Ижмы, воссозданная на основе указанных выше данных, началась после отступания вычегодского (московского) ледникового покрова. В последнее, полярное (осташковское) оледенение, охватывавшее север Большеземельской тундры, вокруг края ледника существовал компенсационный вал, под-пруживавший реки с северным стоком. В этот период образовалась широкая низкая терраса [9]. При отступании ледника и освобождении северного стока река стала врезаться, что в начале голоцена способствовало формированию I н. п. т. Развитие долины в верхнем и среднем течениях протекало в условиях преобладания донной эрозии. Река имела пологие излучины, форма которых незначительно изменялась в течение голоцена [9]. На это также указывает отсутствие в долине старичных озер [18]. В условиях преобладающей глубинной эрозии в долине Ижмы накапливались грубые и плохо сортированные отложения с большим содержанием крупнообломочного материала [6]. В строении аллювия выделяется русловая фация, сложенная разнозернистыми песками с прослоями и включениями гальки с гравием, и пойменная, представленная среднезернистым песком с небольшим содержанием гравия. Формирование поймы происходило в условиях, ограничивающих её образование. Это связано с выходом на поверхность трудноразмываемых пород, что препятствовало развитию меандров и расширению днища долины. В результате в верхнем и среднем течении р. Ижмы пойма сформировалась в виде узких полос с незначительным по мощности аллювием.

В нижнем течении Ижма протекает по Печорской низменности. Здесь скорость течения замедлялась, осадконакопление происходило в условиях обильного осаждения материала, принесенного с верховья, где скорости течения и доля твердого стока, представленного песком и тонкодисперсным материалом, были выше. Изменение гидродинамического режима реки способствовало появлению островов и дроблению русла на протоки. Осадки

Обзорная карта района исследований и расположение изученных разрезов

Overview map of the study area and the location of the studied sections

русловой фации сложены среднезернистым песком с незначительными по мощности прослоями и включениями гальки и гравия. Пойменная фация представлена среднемелкозернистым песком с горизонтальной и наклонной слоистостью за счет переслаивания с суглинком. В нижнем течении реки русло меандрирует, пойма расширяется, увеличивается мощность пойменных отложений [6]. Здесь же чаще всего в результате зарастания одной из проток при дроблении русла происходило образование старичных озер и накопление аллювия старичной фации. Такой тип развития старицы описан З. Н. Барановской [4], которая предлагала различать не только старицы-меандры, но и старицы-протоки, образующиеся путем смыкания русловых островов — заросших «осередков» с основным массивом поймы. Исследование отложений стариц проведены в обн. Иж-5, Иж-7.

Следует отметить, что условия седиментации, а также строение и состав старичной фации аллювия сходны у всех трех рассматриваемых рек. По литологическим признакам были выделены озерно-речная и озерноболотная субфации, соответствующие трем стадиям зарастания озера, выделенным Е. В. Шанцером [32]. В первую (проточную) стадию накапливался мелкосреднезернистый песок с прослоями алеврита и формировалась озерно-речная субфация. Вторая (озерная) и третья (болотная) стадии связаны с накоплением осадков озерноболотной субфации. Она представлена алевритами, глинами и торфом.

На основании спорово-пыльцевой диаграммы, полученной по разрезу старичных отложений Иж-7, расположенному на правом берегу р. Ижмы в 1 км выше с. Ласта и сложенному преимущественно сапропелем и торфом, прослежены ландшафтно-климатические изменения в бассейне на протяжении последней трети атлантического периода (At-3, 6000—5000 л. н.; здесь и далее приводится возраст границ периодов по 14С согласно [24]) и суббореального периода (Sb, 5000—2300 л. н.). В позднеатлантическое время (5370 ± 7014С л. н., ИГ РАН № 2753) здесь, в современной подзоне северной тайги, произрастали елово-березовые леса средне- и южнотаежного типов. Входившие в их состав наряду с сосной, пихтой и широколиственными породами в качестве устойчивой примеси ольха и ива образовывали ольхово-ивовые заросли по берегам стариц и в пойме реки. Подобное развитие растительности указывает на более теплые и влажные условия, чем сейчас. Суббореальный период характеризуется трехфазным развитием растительности. В начале (4440 ± 4014С л. н., ИГ РАН № 2751) и в конце (2500 ± 30 14С л. н., ИГ РАН № 2749) периода из видового состава лесов исчезали пихта и широколиственные породы, что было обусловлено значительным похолоданием. Для середины периода (4280 ± 4014С л. н., ИГ РАН № 2750) характерны возрастание участия ели, сокращение роли березы и появление широколиственных пород вследствие потепления климата.

На характере формирования долины р. Вымь в верхнем и среднем течениях сказывалась принадлежность её большей части к западному склону Тимана. Река текла через ледниковую пологоволнистую, слабо возвышающуюся к северо-востоку равнину. Аккумуляция осадков и образование современной поймы происходили в условиях постепенного расширения долины при размыве устойчивых к эрозии отложений, слагающих борта долины. В составе русловой фации береговых разрезов р. Вымь изучена субфация прирусловой отмели. Представлена она серым и темно-серым среднемелкозернистым песком с включениями мелкого гравия. Пойма реки имеет слабо выраженный флювиальный рельеф. В связи с ограниченным поступлением влекомых песчаных наносов в ходе боковой эрозии прирусловые валы формировались медленно. Субфация прирусловых валов сложена серым мелкозернистым песком с тонкими прослоями среднезернистого песка и алеврита, а приречной поймы — тонкозернистым песком с прослоями темно-коричневого суглинка [6].

Старичные озера в долине р. Вымь встречаются крайне редко, что связано с медленным развитием меандров и старичных озер. Их формирование, как и на р. Ижме, происходило во второй половине голоцена.

Палинологическим методом изучены старичные отложения в обн. 1 в 2 км ниже по течению от устья р. Нижняя Видзъёю, представленные суглинком, глиной и торфом [7]. Охарактеризованы 4 фазы в развитии растительности, соответствующие атлантическому (фаза At-3), суббореальному и субатлантическому периодам (фазы Sb-1, 5000—4300 л. н., Sb-2, 4300—3200 л. н., Sb-3+Sа-1, 3200— 1800 л. н.). В целом выявленные ландшафтно-климатические условия на протяжении указанного временного интервала согласуются с таковыми в бассейне р. Ижмы, расположенном сейчас в той же растительной зоне.

На развитие долины р. Вычегды существенное влияние оказали средненеоплейстоценовые ледники, при таянии которых сформировались озерные и флювиогляциальные отложения. Широкое распространение и большая мощность осадков сказались на характере реки [26]. В позднеледниковое время в результате врезания реки при спуске ледниково-подпрудного озера, занимавшего среднюю часть долины Северной Двины и повышавшего базис эрозии Вычегодской флювиальной системы в позднем неоплейстоцене, произошло образование I н.п.т. [14]. В голоцене развитие долины было связано уже с преобладанием боковой эрозии. Русло реки сильно меанд-рировало, неоднократно меняя свое положение. Аккумуляция аллювия происходила при обильном поступлении песчаного материала в ходе размыва песчаных бортов долины. Отложения пристрежневой субфации руслового аллювия представлены серыми и светло-серыми разнозернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки [1]. Субфация прирусловой отмели сложена мелкозернистым светло-серым песком со слабонаклонной слоистостью, подчеркнутой скоплением на плоскостях напластования суглинистого материала темно-коричневого цвета. В связи со свободным меандрированием Вычегда имеет широкую сегментно-гривистую пойму, которая представляет собой мозаику из значительного количества возникших в разное время пойменных сегментов и старичных водоемов. В зависимости от условий седиментации осадков в строении поймы выделяются субфации прирусловой отмели, приречной и внутренней пойм. Прирусловые валы выражены довольно хорошо и придают современной пойме гривистый рельеф. Субфация прирусловых валов представлена светло-серым мелкозернистым песком в чередовании с глинистым материалом. Отложения приречной поймы залегают на осадках прирусловых валов или перекрывают старичные и представляют собой чередование тонко- и мелкозернистого песка светло-серого и светло-коричневого цвета с темно-коричневым суглинком, обуславливающим горизонтальную, пологоволнистую и линзовидную слоисто- сти. Осадки внутренней поймы накапливались в удаленных от главного русла реки участках и имеют суглинистый и алевритистый состав [6].

В отличие от долины р. Ижмы формирование старичных озер на Вычегде происходило в результате развития меандра до критического состояния и прорыва его шейки. Здесь по берегам можно наблюдать большое количество староречий, разных по форме и размерам. Изучение осадков погребенных старичных водоемов проведено в обн. 101, 104, 105, 108, 109, 111, 3Б, 209 (см. рисунок).

История развития долины Вычегды в голоцене на участках верхнего и среднего течений связана с колебательными изменениями условий формирования русла и поймы, вызванными изменением водности реки в половодье [13, 31]. Выделяются шесть разновозрастных генераций русла и поймы, в редких случаях сохраняется наиболее древняя седьмая генерация. Шестая пойменная генерация выделяется в виде крупных пологих излучин, формирование которых происходило в раннеатлантическое время в обстановке повышенной (по сравнению с современной) водности реки во время половодий. В позднем атлантике коэффициент стока снизился, что привело к развитию крутых петлеобразных излучин пятой генерации. Русло четвертой генерации вновь стало более пологим с большим радиусом меандрирования в связи с возрастанием водности реки в середине суббореала. Максимальной извилистостью русло Вычегды отличалось в период формирования третьей генерации при уменьшении руслоформирующих расходов воды в позднем суббореале. В связи с таким развитием русла пойменная поверхность представлена большим количеством крутых петлеобразных и омеговидных круто изогнутых ложбин и стариц — следов блуждания русла в период образования поймы. На этапе формирования второй генерации в раннесубатлан-тический период завершился процесс спрямления крутых излучин с небольшим шагом, произошла разработка новых русел, что связано с очередным увеличением водности реки. Современный (первый) этап развития русла рассматривается как продолжение развития предыдущего.

Спорово-пыльцевые данные по 17 разрезам позволили воссоздать ландшафтно-климатические изменения в бассейне Вычегды на протяжении всего голоцена [10, 19, 21,22]. В позднеледниковье выявлены 4 ландшафтно-климатических этапа. В это время господствовали перигляциальные ландшафты со злаково-полынно-маревыми сообществами и болотно-тундровыми группировками из карликовой березы, ивы и ольховника при обилии осок, существовали очень разреженные участки березовых и еловых лесов. С беллингом (Bo, 12700?—12300 л. н.) и ал-лередом (Al, 11800—11000? л. н.) связано увеличение участия ели в составе островных лесов. Максимальное количество пыльцы ели, выявленное в спектрах аллерёда и соотнесенное с «нижним максимумом ели» М. И. Нейштадта [23], а также находки пыльцы рогоза ( Typha latifolia ) позволяют сделать предположение о том, что температуры воздуха в этот период приближались к современным. В среднем (Dr-2,12300—11800 л. н.) и позднем дриасе (Dr-3, 11000?—10300 л. н.) территории, занятые редколесьями, резко сокращались, а роль ели в их составе уменьшалась, особенно в позднем дриасе. Этому способствовали похолодание и иссушение климата.

В послеледниковое время реконструирована смена 13 ландшафтно-климатических этапов. В первой половине пребореального периода (Pb-1, 10300—9900 л. н.) рас пространились лесные формации. Господствовали сосновые леса с участием ели и березы. Во второй половине (Pb-2, 9900—9200 л. н.) частично восстановился перигляциальный комплекс растительности, сократилась роль лесных формаций, которые вытеснялись зарослями кустарниковых берез и полынно-маревыми группировками. Подобное развитие растительности позволяет выявить раннепребореальное потепление и позднепребореальное похолодание, являющиеся аналогами Половецкого потепления и Переславского похолодания на Русской равнине [30]. В начале бореального периода (Bo-1,9200—8300 л. н.) произрастали таежные еловые леса, впервые в голоцене появились широколиственные породы (вяз, липа, лещина), чему способствовало раннебореальное потепление климата. Во второй половине бореала (Bo-2, 8300— 8000 л. н.) в составе темнохвойных лесов сократилось участие ели, увеличилась доля сосны, ольхи, возросла роль древовидной и кустарниковой берез, что обусловлено последовавшим похолоданием. В интервале с атлантического по субатлантический периоды (At-Sa, 8000—наст. время) самые сильные изменения растительно-климатических условий происходили в конце атлантика. Преобладали южнотаежные леса с пихтой. Среди широколиственных пород отмечены Ulmus sp., Tilia sp. и Quercus sp. Развитие южнотаежной растительности в позднеатлантическое время на месте современной подзоны средней тайги свидетельствует о наиболее влажных и теплых условиях в голоцене.

Заключение

Принадлежность речных долин рек Ижмы, Выми и Вычегды к разным геолого-геоморфологическим районам обусловило их морфологию и характер аллювиальной аккумуляции. Ижма в верхнем и среднем течениях на протяжении всего голоцена отличалась относительно прямолинейным руслом, а в нижнем течении была разветвлена на рукава. Сформировалась узкая и маломощная современная пойма. Развитие долины р. Вымь происходило в условиях её расширения при незначительном развитии меандров. Русло Вычегды всегда было извилистым, что привело к образованию широкой сегментно-гривистой поймы, представленной шестью разновозрастными генерациями, которые проявились в связи с изменением водности потока. Реконструированные авторами и другими исследователями изменения растительности отражают климатические условия на разных этапах позднеледнико-вья и голоцена. Господство в бассейне Вычегды перигляциальных ландшафтов на месте современной еловой тайги свидетельствует о холодных и суровых климатических условиях в позднеледниковье. Массовое распространение лесных формаций указывает на теплый и относительно сухой климат в раннем голоцене (пребореал — ранний бо-реал). Сокращение площадей, занятых лесами во второй половине пребореала, было вызвано похолоданием. Произрастание еловых и елово-березовых лесов с участием широколиственных пород в среднем голоцене на территории исследований отражает наиболее теплые и влажные климатические условия на протяжении голоцена. Максимальное их развитие связано с поздним атлантиком, когда в бассейне Вычегды господствовала южнотаежная растительность, а в бассейнах Ижмы и Выми средне- и южнотаежная. Постепенное исчезновение из состава лесов широколиственных пород в позднем голоцене свидетельствует о похолодании климата.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 15-185-41 «Квартер Арктических районов Европейского Северо-Востока России: седиментогенез, стратиграфия, палеогеография, полезные ископаемые».

Список литературы Особенности палеогеографических условий аллювиального осадконакопления в голоцене (юго-западная часть Тимано-Печоро-Вычегодского региона)

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 324 с.

- Андреичева Л. Н., Буравская М. Н. Фациальное расчленение голоценового аллювия//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2011. № 3 (7). С. 59-63.

- Атлас Коми АССР. М.: Изд-во Главного управления геодезии и картографии Государственного геологического комитета СССР, 1964. 112 с.

- Барановская З. Н. О генетических типах речных стариц//Землеведение. 1937. Т. 39. Вып. 2. С. 116-121.

- Буравская М. Н. Литолого-фациальная характеристика современного аллювия Тимана и Притиманья (на примере рек Ижмы и Вычегды)//Литосфера. 2009. № 6. С. 117-132.