Особенности параметрического описания реакции организма человека на стабильный гипоксический стимул

Автор: Втош Александр Николаевич, Шараев Антон Павлович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Исследовать индивидуальные вариации чувствительности и устойчивости к действию стабильного гипоксического стимула у здоровых испытуемых мужского пола. Материалы и методы. Обследовано 159 взрослых практически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Гипоксическое воздействие формировали на основе метода возвратного дыхания. Скорость нарастания гипоксического стимула составляла 1,7 % в мин. Содержание диоксида углерода в дыхательной газовой смеси не превышало 0,68 %. Каждый сеанс гипоксического тестирования длился 14 мин. Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, начиная с пятой минуты экспозиции, поддерживалось в пределах 12±1 %. Предложен алгоритм регистрации момента, когда степень насыщения оксигемоглобина крови испытуемого кислородом начинала уменьшаться по отношению к исходному значению под влиянием постепенного снижения содержания этого газа во вдыхаемом воздухе. Устойчивость к гипоксии определяли традиционно по величине снижения степени насыщения оксигемоглобина кислородом на 10-14-й мин экспозиции в условиях дефицита кислорода. Результаты. Установлено, что в выборке из 97 испытуемых встречались все возможные варианты сочетаний степеней чувствительности и устойчивости к гипоксии. В то же время в группе из 62 действующих спортсменов высокой квалификации преобладало сочетание низкой чувствительности с высокой устойчивостью к недостатку кислорода. Это позволило считать величину снижения степени насыщения оксигемоглобина кислородом на 10-14-й мин экспозиции в условиях дефицита кислорода вариантом чувствительности к гипоксии и обосновать устойчивость к недостатку кислорода как способность сохранять в нормоксических пределах поступление кислорода в конечные точки его доставки в митохондриях.

Ранние признаки гипоксии, сочетание чувствительности и устойчивости к гипоксическому воздействию, пульсоксиметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14113241

IDR: 14113241 | УДК: 612.273;

Текст научной статьи Особенности параметрического описания реакции организма человека на стабильный гипоксический стимул

Введение. Оптимизация параметрического описания состояния гипоксии в организме человека может быть реализована через сочетание реактивности и резистентности к действию гипоксического стимула [1, 2]. Под реактивностью представители казанской и киевской школ физиологии дыхания понимали способность организма чувствовать изменения в составе дыхательной газовой среды (ДГС) и отвечать на них изменениями процессов жизнедеятельности. В настоящее время в отечественной литературе слово «ре- активность» постепенно замещает термин «чувствительность». Резистентность изначально рассматривалась как сопротивляемость действию изменений в ДГС, устойчивость процессов нормальной жизнедеятельности организма к вариациям состава дыхательных газов.

Пульсоксиметрическая регистрация степени насыщения оксигемоглобина кислородом в ходе выполнения дыхательных маневров позволяет определять как чувствительность, так и устойчивость организма челове- ка и животных к действию гипоксического стимула [3–5]. Однако вопрос о соотношении и взаимозависимости пульсоксиметрических данных о чувствительности и устойчивости к действию гипоксического стимула всё ещё находится в стадии разрешения.

Цель исследования. Изучить индивидуальные вариации чувствительности и устойчивости к действию стабильного гипоксического стимула у здоровых испытуемых мужского пола.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 159 взрослых практически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. От каждого участника исследований было получено письменное информированное согласие; схема исследования одобрена комиссией по биоэтике ИЭФБ им. И.М. Сеченова РАН. В ходе тестирования испытуемые дышали воздухом через маску из замкнутого контура. К традиционному аппарату для осуществления возвратного дыхания (маска, клапанная коробка, картридж с известковым химическим поглотителем диоксида углерода и дыхательный мешок) мы добавили окси- метр, регулятор инжекции воздуха в дыхательный контур и побудитель расхода воздуха для вентиляции аппарата после завершения дыхательного маневра [4].

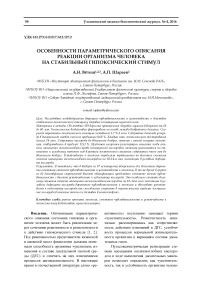

Дополнительные элементы конструкции позволили предъявлять испытуемым стабильный гипоксический стимул, изображенный пунктирной линией на рис. 1. В течение первых пяти минут исполнения дыхательного маневра процентное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе уменьшалось с постоянной скоростью – от 20,5 до 12 об.%. В следующие 7 мин концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе (по показаниям оксиметра, датчик которого располагался на входе в клапанную коробку) поддерживалась в пределах 12±1 %. По истечении 12 мин испытуемый снимал маску и возвращался к дыханию воздухом. Общее время регистрации степени насыщения оксигемоглобина кислородом (SpO 2 ) составляло 14 мин. В ходе дыхательного маневра визуально регистрировали частоту дыхательных движений. Содержание двуокиси углерода в дыхательном контуре не превышало 0,68 %.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Т мин

Рис. 1. Динамика SpO 2 испытуемого в ответ на предъявление стабильного гипоксического стимула (пояснения в тексте)

Датчик пульсоксиметра типа OxiPen фирмы EnviteC размещали на указательном пальце левой руки. Все исследования выполнялись в первой половине дня в положении сидя. Испытуемые дышали воздухом в течение 2 мин и после этого переходили к исполнению описанного выше 14-минутного дыхательного маневра.

Все участники исследований были разделены на 2 подгруппы. Первая подгруппа (97 чел., возраст 23–60 лет, люди, ведущие активный здоровый образ жизни) профессионально связана с выполнением работ под водой. В её составе были инженерно-технические работники, практикующие водолазы и водолазные врачи.

Вторая подгруппа (62 чел., возраст 19– 20 лет) – отобранные случайным образом студенты вуза спортивного профиля, перворазрядники, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

В ходе предъявления испытуемым гипоксического стимула каждые 60 с регистрировали степень насыщения оксигемоглобина кислородом, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания.

Результаты. Алгоритм расчета чувствительности организма испытуемого к действию гипоксического стимула представлен на рис. 1. В ходе эксперимента степень насыщения оксигемоглобина кислородом (сплошная линия) по мере уменьшения процентного содержания кислорода во вдыхаемом воздухе (пунктирная линия) в подавляющем большинстве случаев некоторое время оставалась неизменной. В момент начала процесса уменьшения степени насыщения оксигемоглобина кислородом (1) мы фиксировали количество этого газа во вдыхаемом воздухе

(2)–(3) и считали данную величину пороговой, после которой организм конкретного испытуемого, чувствуя нарастающую гипоксическую гипоксию, непроизвольно реагировал уменьшением значения SpO 2 . Таким образом, процентную концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе, при которой в количественной форме можно зафиксировать самую раннюю реакцию организма на действие гипоксического стимула, мы предлагаем считать мерой чувствительности организма испытуемого к недостатку кислорода [4]. 40 % испытуемых в исследованной нами первой группе имели чувствительность к действию гипоксического стимула в пределах 18–19 %. Мы отнесли их к нормочувствительным субъектам. Четверть обследованных субъектов первой группы имела более высокую чувствительность к недостатку кислорода, чем 19 %, и мы отнесли этих людей к повышенно чувствительным. Остальные 35 % реагировали на уменьшение кислорода в ДГС только тогда, когда содержание кислорода опускалось ниже 18 %. Такие испытуемые квалифицировались как субъекты с пониженной чувствительностью к недостатку кислорода.

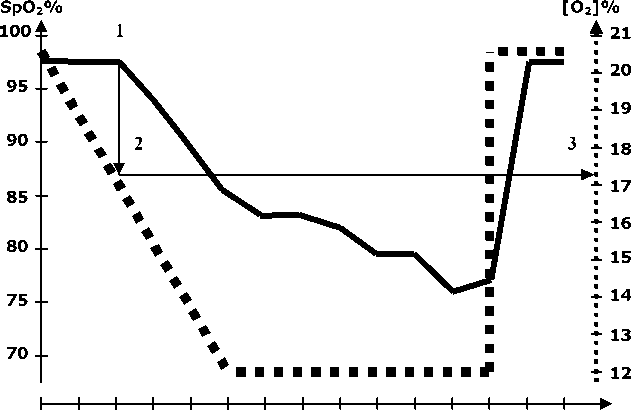

Вариации устойчивости испытуемых к действию гипоксического стимула рассмотрим на примере данных, приведённых на рис. 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Т мин

Рис. 2. Динамика средних значений SpO 2

( нормоустойчивые, повышенно устойчивые, малоустойчивые испытуемые)

В общем пуле данных регистрации динамики степени насыщения оксигемоглобина кислородом мы выделяли три группы реакций на стабильный гипоксический стимул. Испытуемые, чьи изменения пульсоксиграм-мы не опускались ниже 85 %, были отнесены нами к категории повышенно устойчивых к гипоксии. Участники исследования, чьё среднее значение вариаций пульсоксиграммы в последней четверти выполнения дыхательного маневра оставалось в пределах 85–76 %, квалифицировались как нормоустойчивые. Лица, чьи показатели SpO2 в конце тестирования были ниже 76 %, характеризовались как низкоустойчивые к гипоксическому воздействию. Сочетания чувствительности к действию гипоксического стимула и устой- чивости к недостатку кислорода для каждого из испытуемых в обследованной нами первой группе представлены в табл. 1. Комбинация трёх типов устойчивости с тремя типами чувствительности к гипоксии сводится к 9 вари- антам. В клетках таблицы указаны количества испытуемых, имевших данный вариант сочетания устойчивости и чувствительности к действию стабильного гипоксического стимула.

Анализ данных (табл. 1) показывает преобладание в исследованной нами группе лиц с низкой чувствительностью к недостатку кислорода. Почти четверть из них имела сочетание низкой чувствительности с высокой устойчивостью к гипоксии. Однако другие варианты сочетаний основных параметров гипоксического состояния также имели место и были представлены значимым количеством участников исследования, что свидетельствует об отсутствии «запрещённых» комбинаций избранных нами количественных характери- стик гипоксического состояния организма здорового человека. Какой-либо зависимости распределения сочетаний чувствительности и устойчивости к гипоксии от возраста испытуемых в нашей выборке обнаружено не было.

Таблица 1

Сочетание различных видов чувствительности и устойчивости к действию стабильного гипоксического стимула в первой группы испытуемых, чел.

|

Устойчивость Чувствительность |

Высокоустойчивые |

Нормоустойчивые |

Низкоустойчивые |

|

Высокочувствительные |

3 |

6 |

4 |

|

Нормочувствительные |

9 |

15 |

9 |

|

Низкочувствительные |

23 |

17 |

11 |

Мы предположили, что наиболее часто встречающееся в обследованной группе испытуемых сочетание чувствительности и устойчивости к гипоксии характерно для индивидуумов с высоким уровнем активации физиологических резервов массопереноса дыхательных газов в организме. Для проверки этой гипотезы была сформирована вторая группа испытуемых, в которую вошли молодые действующие спортсмены высокой квалификации (1-й взрослый спортивный разряд, кандидаты в мастера и мастера спорта). Результаты обследования этого контингента представлены в табл. 2.

Данные, приведённые в табл. 2, наглядно подтверждают наше предположение о влиянии степени активации физиологических резервов на чувствительность и устойчивость организма к действию гипоксического стимула. Половина испытуемых второй группы, имевших на момент исследования высокую спортивную квалификацию и соответствующую ей степень тренированности, обладала сочетанием низкой чувствительности и высокой устойчивости к недостатку кислорода. Индивидуумов с низкой устойчивостью среди обследованных спортсменов не было вообще.

Таблица 2

Сочетание различных видов чувствительности и устойчивости к действию стабильного гипоксического стимула у действующих спортсменов, чел.

|

Устойчивость Чувствительность |

Высокоустойчивые |

Нормоустойчивые |

Низкоустойчивые |

|

Высокочувствительные |

5 |

5 |

- |

|

Нормочувствительные |

8 |

- |

- |

|

Низкочувствительные |

31 |

13 |

- |

Обсуждение. Полученные экспериментальные данные дают возможность сформулировать и обсудить два предположения. Во-первых, существует ли связь между параметром, который принято считать чувствительностью организма к действию гипоксического стимула [1, 2, 4, 6, 12, 13], и показателем, который позиционируется как устойчивость к недостатку кислорода [3, 4, 7–11, 13].

В исследованной нами выборке из 97 испытуемых были выявлены все без исключения возможные сочетания градаций чувствительности и устойчивости к действию гипоксического стимула (табл. 1). Такое распределение сочетаний свидетельствует в пользу слабой связи этих двух параметров, характеризующих гипоксическое состояние организма человека. Кроме того, неодновремен-ность реализации в динамике пульсокси-граммы сначала признака чувствительности, а спустя несколько минут симптома устойчивости к действию гипоксии позволяет предполагать реализацию различных (сначала ранних, а затем поздних) физиологических механизмов.

На наш взгляд, связь между характеристиками, которые называют чувствительностью и устойчивостью к гипоксии, не причинно-следственная, а концептуальная. Эти параметры в их пульсоксиметрическом выражении отражают степень активизации физиологических резервов функциональных систем, обеспечивающих массоперенос кислорода в организме, о чём свидетельствуют данные табл. 2.

Таким же резервом можно считать увеличение минутного объёма дыхания (МОД) в ответ на гипоксию, что многие годы позиционировалось как показатель чувствительности организма к недостатку кислорода [2, 14]. Увеличение частоты сердечных сокращений в условиях дефицита кислорода – ещё один пример рекрутирования физиологических резервов кислородотранспортных систем [10–12, 14].

Принимая предполагаемую концептуальную связь между чувствительностью к действию гипоксического стимула и той характеристикой, которую принято называть устойчивостью к гипоксии в пульсоксимет-рическом проявлении, можно поставить эти параметры в один ряд признаков развития гипоксического состояния организма человека наряду с увеличением МОД, ростом ЧСС и другими проявлениями активизации физиологических резервов сопряженных систем массопереноса кислорода в организме. Всё это отдельные звенья «каскада резервов», накопленного каждым индивидуумом в ходе многократных погружений в гипоксические состояния различного генеза.

Оставаясь в рамках предложенной логики анализа данных, поставим на обсуждение второе предположение. Если чувствительность к действию гипоксического стимула и тот признак, который мы ранее считали характеристикой устойчивости при пульсокси-метрическом измерении степени насыщения оксигемоглобина кислородом, имеют равный диагностический статус и являются сигналами об активизации различных физиологических резервов, то что же мы должны считать истинной устойчивостью организма к гипоксии? Можно предположить, что истинная ус- тойчивость – это способность сохранять в нормоксических пределах поступление кислорода в конечные точки его доставки в клетки организма на фоне развития гипоксического состояния, т.е. в митохондрии.

Уже более сорока лет разрабатываются аналитические методы лучевой диагностики в ближнем инфракрасном диапазоне степени оксигенации ферментов окислительного фосфорилирования митохондрий in vivo [15, 16]. Однако данный метод позволяет определять вариации кислородоснабжения митохондрий в конкретных точках конкретных органов и тканей организма. Поэтому за устойчивость организма к гипоксии сегодня объективно можно принять способность сохранения в нормоксических пределах поступление кислорода в митохондрии наиболее уязвимых тахитрофных органов на фоне развития гипоксического состояния. Устойчивость будет определяться суммой взаимодействующих резервов системы массопереноса кислорода в организме. Примером таких органов могут быть локусы ЦНС, клетки почек, печени и группы активно работающих ске- летных мышц.

Эмпирически такого рода логика уже используется в практике физиологии спорта [17] и акушерства [18].

Выводы:

-

1. Самым ранним инструментальным признаком развития гипоксического состояния в организме человека в ответ на действие гипоксического стимула является уменьшение степени насыщения оксигемоглобина кислородом. Этот признак можно рассматривать как меру чувствительности организма к гипоксии.

-

2. Величина снижения степени насыщения оксигемоглобина кислородом к концу 10–15-минутной экспозиции в гипоксических условиях также является мерой чувствительности к гипоксии, но реализуется на иной физиологической основе.

-

3. Устойчивость к действию гипоксического стимула определяется суммой физиологических резервов систем массопереноса кислорода и может быть измерена как способность сохранять в нормоксических пределах поступление кислорода в конечные точки его доставки в митохондриях.

Список литературы Особенности параметрического описания реакции организма человека на стабильный гипоксический стимул

- Сиротинин Н.Н. Эволюция резистентности и реактивности организма. М.: Медицина; 1981. 235.

- Серебровская Т.В. Чувствительность к гипоксическому и гиперкапническому стимулу как отражение индивидуальной реактивности организма человека. Патологическая физиология и экспериментальная медицина. 1985; 5: 65-69.

- Кулешов В.И., Левшин И.В. Выбор метода баротерапии. СПб.: Ювента; 2001. 208.

- Вётош А.Н., Алексеева О.С. Типология пульсоксиметрических реакций взрослых мужчин на предъявление стабильного гипоксического стимула. Вестник Тверского государственного университета. Сер. Биология и экология. 2013; 2: 48-55.

- Донина Ж.А., Баранова Е.В., Александрова Н.П. Сопряженные реакции дыхания и гемодинамики наркотизированных крыс на прогрессирующую острую нормобарическую гипоксию. Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. 2015; 101 (10): 1169-1180.

- Сороко С.И., Бурых Э.А., Бекшаев С.С., Рожков В.П., Бойко Е.Р. Индивидуальные особенности системных реакций организма человека на острую гипоксию. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2012; 98 (11): 1396-1415.

- Левшин И.В., Пашута В.Л., Ашкинази С.М., Поликарпочкин А.Н. Индивидуальные особенности регуляции содержания оксигемоглобина при дефиците кислорода. Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2010; 7: 23-28.

- Самойлов В.О., Максимов А.Л., Филиппова Е.Б., Королёв Ю.Н., Голубев В.Н., Головина А.С., Савокина О.В., Лесова Е.М., Антоненкова Е.В., Мясников А.А., Кулешов В.И. Влияние интервальных гипоксических тренировок на функциональное состояние человека в условиях гипоксической гипоксии. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014; 48 (4): 158-163.

- Зарубина И.В. Молекулярные механизмы индивидуальной устойчивости к гипоксии. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2005; 4 (1): 49-51.

- Бобылева О.В., Глазачев О.С. Динамика показателей вегетативной реактивности и устойчивости к острой дозированной гипоксии в курсе интервальной гипоксической тренировки. Физиология человека. 2007; 33 (2): 81-89.

- Диверт В.Э., Кривощеков С.Г., Водяницкий С.Н. Индивидуально-типологическая оценка реакций кардиореспираторной системы на гипоксию и гиперкапнию у здоровых молодых мужчин. Физиология человека. 2015; 41 (2): 64-73.

- Гришин О.В., Басалаева С.В., Уманцева Н.Д., Устюжанинова Н.В., Гришин В.Г., Митрофанов И.М. Увеличение скорости выделения СО2 в покое при кратковременной гипоксии у здоровых людей. Физиология человека. 2011; 37 (5): 77-83.

- Балыкин М.В., Зайнеева Р.Ш., Каманина Т.В., Платонов А.С. Влияние гипоксической тренировки на кислородотранспортную функцию крови у лиц первого и второго зрелого возраста. Вестник Тверского государственного университета. Сер. Биология и экология. 2013; 2: 18-28.

- Колчинская А.З. Дыхание при гипоксии. В кн.: Бреслав И.С., Исаев Г.Г., ред. Физиология дыхания. СПб.: Наука; 1994: 589-623.

- Rosenthal M., Lamanna J.C., Jobsis F.F., Levasseur J.E., Kontos H.A., Patterson J.L. Effects of respiratory gases on cytochrome a in intact cerebral cortex: is there a critical pO2. Brain Research. 1976; 1 (108): 143-154.

- Pizza F., Biallas M., Wolf M., Werth E., Bassetti C.L. Nocturnal Cerebral Hemodynamics in Snorers and in Patients with Obstructive Sleep Apnea: A Near-Infrared Spectroscopy Study. Sleep. 2010; 2 (33): 205-210.

- Аракелян Г.Л. Устойчивость к гипоксии коры головного мозга юных спортсменов. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Образование, здравоохранение, физическая культура. 2010; 213 (37): 40-43.

- Уракова Н.А., Ураков А.Л. Устойчивость плода к гипоксии и родам. Вестник Российской военномедицинской академии. 2012; 40 (4): 221-223.