Особенности патогенеза сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдалённом периоде

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения заболеваемости ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС, функционального состояния кардиореспираторной системы и адаптационных возможностей организма. Обследовано 27 ЛПА со средней дозой облучения 205,9 мЗв (95% ДИ: 117,8; 234,0), группа сравнения (ГС) включала 17 мужчин, не имевших контакта с источниками ионизирующего излучения. Обе группы сопоставимы по возрасту. Установлено, что 1-е место среди ЛПА занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), 2-е и 3-е места - цереброваскулярные болезни (ЦВБ) и гипертоническая болезнь (ГБ). В ГС - остеохондроз, ИБС и ГБ. Средний возраст ЛПА с этой патологией соответственно на 8,4; 20,3 и 6,4 лет меньше, чем в ГС. Среди ЛПА повышена частота ИБС (RR=2,6 и OR=19,3; p=0,001), ЦВБ (RR=7,4 и OR=50,0; p=0,000) и ГБ (RR=1,5 и OR=3,2; p>0,05). У 44% ЛПА выявлен гипокинетический тип центральной гемодинамики (RR=2,5; p0,05) больше лиц с замедленным темпом старения, свидетельствующем о напряжении механизмов адаптации.

Ликвидаторы последствий аварии на чаэс, патологическая поражённость, возраст, кардиореспираторная система, тип центральной гемодинамики, вегетативный баланс, бронхиальная проходимость, биологический возраст, темп старения, адаптационные возможности организма

Короткий адрес: https://sciup.org/170170263

IDR: 170170263 | DOI: 10.21870/0131-3878-2016-25-3-73-85

Текст научной статьи Особенности патогенеза сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдалённом периоде

В отдалённом периоде у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС продолжается рост сердечно-сосудистой заболеваемости. Ведущими среди сердечно-сосудистой патологии являются ишемическая болезнь сердца (ИБС), цереброваскулярные болезни (ЦВБ) и гипертоническая болезнь (ГБ). Отмечено более раннее развитие у ЛПА сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии по сравнению с необлучённой популяцией. Наблюдается увеличение частоты атеросклеротической формы ИБС за счёт развития атеросклероза коронарных артерий у ЛПА с микрососудистой формой ИБС [1-7].

У 52,2% ЛПА выявлен гиперкинетический тип кровообращения, у 27,1% – гипокинетический [8]. Отмечены функциональные сдвиги в вегетативном статусе ликвидаторов – синдром автономной нервной дисфункции по гиперсимпатическому типу, субклиническое изолированное нарушение проходимости в дистальных отделах бронхов, выявлено ускорение темпов старения [4, 5, 9, 10].

Цель исследования – изучение особенностей патогенеза сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдалённом периоде.

Мешков Н.А. – зав. лаб., д.м.н., проф. ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России.

Материалы и методы

Обследовано 27 ЛПА (группа наблюдения), средняя доза внешнего облучения составила 205,9 мЗв (95% ДИ: 117,8; 234,0). Группа сравнения (ГС) включала 17 мужчин, не подвергавшихся облучению. Размер выборки определён для уровня значимости (ошибка первого рода) не более 0,05 при мощности (ошибка второго рода) не менее 0,8. Группы сопоставимы по возрасту: у ЛПА 58,2 (53,2; 63,2) лет, в ГС – 60,5 (53,7; 67,3) лет.

Изучали патологическую поражённость (на 100 обследованных) среди ЛПА и в ГС с оценкой относительных рисков (RR) и отношения шансов (OR).

Состояние кровообращения оценивали по частоте сердечных сокращений (ЧСС), показателям систолического (АДс) и диастолического (АДд) артериального давления, общего периферического сопротивления сосудов (ОПС), минутного объёма крови (МОК) и сердечного индекса (СИ). Состояние вегетативного баланса – по вариабельности сердечного ритма (AMO – Амплитуда моды, MxDMn – Вариационный размах и SI – Стресс-индекс), функцию дыхания – по частоте дыхательный движений (ЧДД), жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), спирометрическому показателю (СП), индексу Тиффно-Вотчала (ИТВ) и минутному объёму дыхания (МОД). Адаптационные возможности организма оценивали по величине биологического возраста (БВ) и темпу старения (ТС).

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

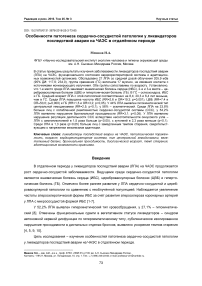

Результаты сравнительного анализа патологической поражённости среди ЛПА и группы сравнения представлены на рис. 1.

■ Пораженность среди Л ПА и» ЧАЭС, ма 100 обслсдоеамных Пораженность ■ группе сравнении, из 100 обследованных

Рис. 1. Патологическая поражённость среди ЛПА и в группе сравнения, на 100 обследованных.

Сравнительный анализ показал, что частота болезней системы кровообращения в группе сравнения в 3,2 (OR=7,5) раза (p=0,000) превышает аналогичный показатель среди ЛПА. Вместе с тем заболеваемость ЦВБ и ИБС у последних значительно выше, чем у необлучённой когорты. Относительный риск и отношение шансов заболеваемости ЦВБ составляет соответственно RR=7,4 и OR=50,0 (p=0,000), ИБС – RR=2,6 и OR=19,3 (p=0,001). Частота заболеваний ГБ в группе ЛПА выше в 1,4 раза, стенокардией и ЯБЖ – соответственно в 1,8 и 4,3 раза, но эти различия не достоверны (p>0,05). Заболеваемость остеохондрозом в обеих группах находится на одном уровне.

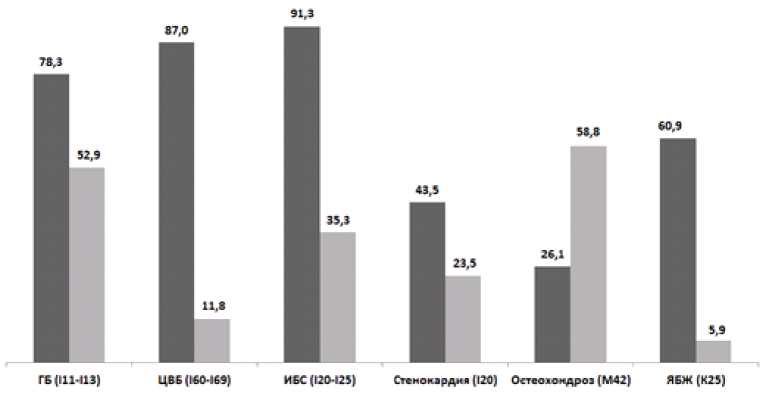

Установлено, что возраст обследованных ЛПА с ЦВБ составил 59,7 (54,4; 65,0) лет, с ГБ и ИБС – 60,7 (52,3; 69,1) и 62,7 (55,2; 69,0) лет (рис. 2).

Группы; LS Means

Current effect F(5, 62)=2,1174, p=, 07508

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Группы

Рис. 2. Возраст обследованных с ЦВБ, ГБ и ИБС среди ЛПА и в группе сравнения, лет.

Сравнение с возрастом мужчин с аналогичными заболеваниями в необлучённой когорте показало, что возраст ЛПА с ЦВБ меньше на 20,3 (р<0,04) года, с ГБ и ИБС – соответственно на 6,4 (р<0,13) и 8,4 (р<0,15) года (Mann-Whitney U Test).

Сердечно-сосудистая система (ССС) – одна из наиболее важных систем жизнеобеспечения организма – служит индикатором его адаптационных возможностей.

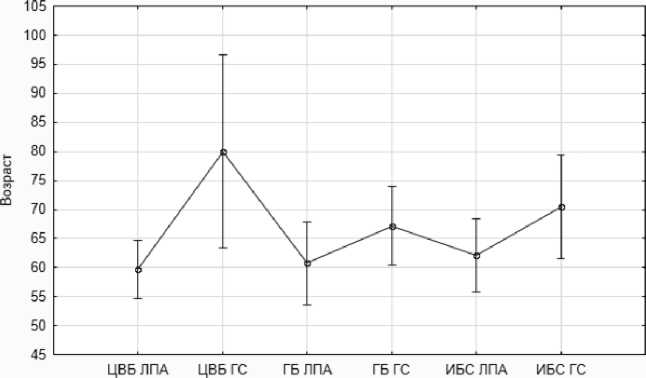

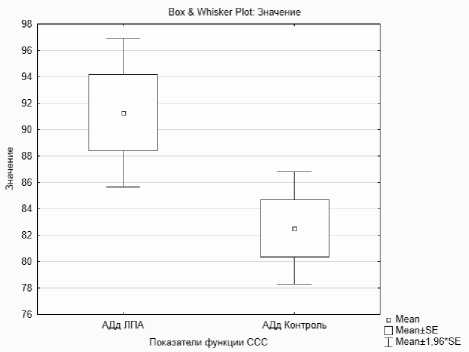

Сравнительный анализ состояния ССС в обеих группах обследованных выявил у ЛПА повышенное артериальное давление (рис. 3).

Как показано на рис. 3, показатели АДс и АДд – 142,6 (132,4; 152,9) и 91,3 (85,4; 97,2) мм рт. ст. у ЛПА выше, чем в группе сравнения – 138,5 (127,4; 149,5) и 82,5 (77,9; 87,1) мм рт. ст., но достоверно различаются только показатели АДд – р<0,013 (Mann-Whitney U Test) и р<0,031 (T-test). Частота сердечных сокращений (ЧСС) у ЛПА почти на 7% выше, чем в группе сравнения (р>0,05).

Рис. 3. Показатели систолического (АДс) и диастолического (АДд) артериального давления у ЛПА и в группе сравнения, мм рт. ст.

Показатели АД и ЧСС у ЛПА свидетельствуют о напряжённости регуляторных механизмов, что ведёт к симпатической активации.

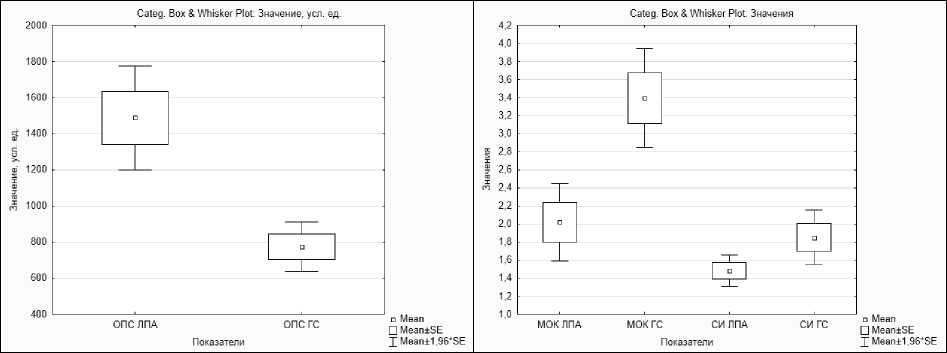

У ЛПА по сравнению с необлучённой когортой повышено общее периферическое сопротивление (ОПС) сосудов и снижены минутный объём крови и систолический индекс (рис. 4).

Рис. 4. Показатели общего периферического сопротивления сосудов (ОПС), минутного объёма крови (МОК) и сердечного индекса (СИ) у ЛПА и в группе сравнения (ГС), мл.

На рис. 4 показано, что ОПС у ЛПА в 1,9 раза выше аналогичного показателя в группе сравнения (р=0,000 Mann-Whitney U Test). Величины МОК и СИ у ЛПА значительно меньше, чем в группе сравнения – соответственно р<0,001 (Mann-Whitney U Test) и р=0,000 (T-test).

Повышенное ОПС и сниженные МОК и СИ являются признаками гипокинетического типа центральной гемодинамики. Низкие величины МОК и СИ свидетельствуют о снижении систолической функции миокарда вследствие недостаточной энергетической обеспеченности и указывают на уменьшение потребления кислорода скелетной мускулатурой, миокардом и другими тканями, что является свидетельством ослабления реактивности ССС.

Для исключения влияния на МОК индивидуальных антропометрических различий, так как масса тела у ЛПА на 10 кг превышает массу тела у необлучённых мужчин – соответственно

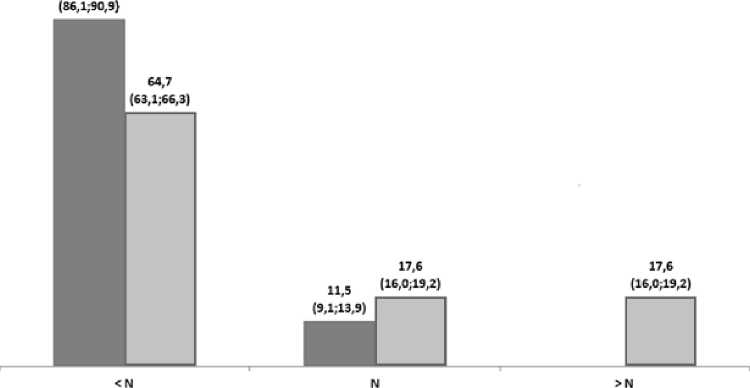

83,4 (76,8; 90,0) и 73,4 (67,0; 79,8) кг, этот показатель использовался в виде сердечного индекса СИ (МОК/площадь поверхности тела). Распределение обследованных по величине СИ по сравнению с нормой (N) представлено на рис. 5.

88r5

АСИ Удельный вес Л ПА, % | СИ Удельный вес ГС, %

Рис. 5. Удельный вес ЛПА и необлучённых мужчин с величинами СИ по отношению к норме, %.

На рис. 5 видно, что доля ЛПА с величиной СИ меньше нормы на 23,8% превышает долю необлучённых мужчин с таким СИ в группе сравнения.

Установлено, что СИ у ЛПА в 1,3 раза меньше, чем в группе сравнения – р<0,054 (Mann-Whitney U Test) и р<0,022 (T-test). У 20% ЛПА выявлены декомпенсация сократительной функции миокарда и нарушения сердечного ритма.

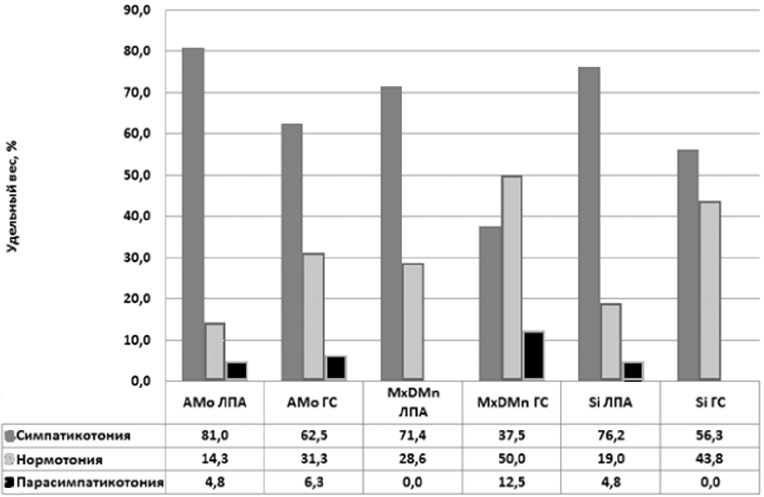

Гемодинамические нарушения здоровых людей могут быть обусловлены психофизиологическим состоянием организма, перенесёнными стрессами, физическими или психоэмоциональными нагрузками, а также неблагоприятным влиянием окружающей среды. Расстройства гемодинамики могут приводить у ЛПА с ЦВБ к нарушению мозговой деятельности, поэтому определение типа гемодинамики у ЛПА играет определяющую роль при оценке переносимости стрессовых и психоэмоциональных нагрузок. Распределение на типы центральной гемодинамики по величине МОК показало, что у 44,0% ЛПА – гипокинетический тип и у 56% – эукинетиче-ский, ЛПА с гиперкинетическим типом не выявлены. В группе сравнения – соответственно у 17,6%, 64,8% и 17,6%. Этим типам гемодинамики соответствуют сосудистый и сердечнососудистый типы саморегуляции кровообращения. Среди ЛПА преобладают лица с сосудистым типом (RR=2,5; р<0,1), доли лиц с сердечно-сосудистым типом сопоставимы в обеих группах (RR=0,9; р>0,05). Сосудистый тип саморегуляции, при котором основная нагрузка приходится на сосуды, является более экономичным, повышая в норме функциональные резервы при длительном воздействии физических или психоэмоциональных факторов, но в то же время этот тип весьма неустойчив при нарушении регуляции тонуса прекапиллярного русла, поэтому преобладание сосудистого типа саморегуляции свидетельствует об истощении функциональной способности сердца [11]. Степень адаптации сердечно-сосудистой системы во многом зависит от вегетативного гомеостаза, т.е. от взаимодействия парасимпатического и симпатического от- делов вегетативной нервной системы (ВНС), главной задачей которой является сохранение гомеостаза основных систем организма при изменении условий окружающей среды за счёт мобилизации функциональных резервов и их восстановления [12]. Ведущая роль в патогенезе сердечно-сосудистой патологии у ЛПА принадлежит повышенной активности симпатической нервной системы. Выявлено различие алгоритмов адаптационных реакций у ЛПА и у необлу-чённых людей: среди ЛПА (по SI – Стресс-индекc) в 1,5 раза больше (р<0,05) лиц с симпатико-тонией, а с эутонией – в 2,3 раза меньше (р<0,1).

Распределение на типы вегетативного тонуса по гистографическим показателям ВСР (AMO – Амплитуда моды, MxDMn – Вариационный размах и SI – Стресс-индекс) представлено на рис. 6.

Рис. 6. Распределение на типы вегетативного тонуса по гистографическим показателям ВСР, %.

На рис. 6 показано, что по всем рассматриваемым показателям ВСР, характеризующим тип вегетативного тонуса, среди ЛПА преобладают лица с симпатикотонией и снижением вагусного тонуса соответственно в 1,3 (р>0,05), 1,4 и 1,7 (р<0,1) раза, то есть с преобладающим влиянием симпатического отдела ВНС, активирующим эрготропные процессы, способствующие расходу углеводов и жиров, что приводит к повышенному выделению надпочечниками адреналина и гипофизом антидиуретического гормона. Результатом является сужение просвета сосудов, задержка воды в организме и рост артериального давления. Такое состояние вегетативного статуса ведёт к перенапряжению регуляторных механизмов и истощению функциональных резервов, что может привести к остановке сердечной деятельности. Важно отметить, что избыточная симпатическая активация может опережать манифестацию заболевания сердечнососудистой системы.

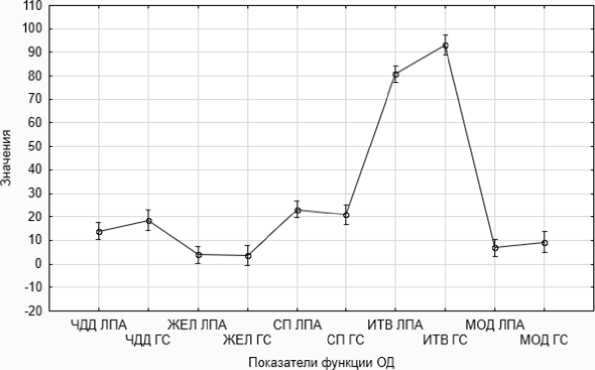

Результаты сравнительного анализа состояния функции дыхания у ЛПА и в группе сравнения представлены на рис. 7.

Показатели функции ОД; LS Means Current effect: F(9, 192)=266.24. p=0,0000

Effective hypothesis decomposition Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

Рис. 7. Основные показатели функции дыхательной системы.

На рис. 7 показано, что частота дыхательных движений (ЧДД) у ЛПА реже, чем в группе сравнения – р=0,007 (Mann-Whitney U Test). Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) и спирометрический показатель (СП) у ЛПА выше аналогичных показателей в группе сравнения, но эти различия несущественны р=0,208 и р=0,375 (Mann-Whitney U Test). Индекс Тиффно-Вотчала (ИТВ) и минутный объём дыхания (МОД) у ЛПА ниже, чем в группе сравнения – соответственно p=0,007 и p=0,006 (Mann-Whitney U Test). Снижение ИТВ свидетельствует о бронхиальной обструкции, а снижение МОД – об ограничении резервов дыхательной системы.

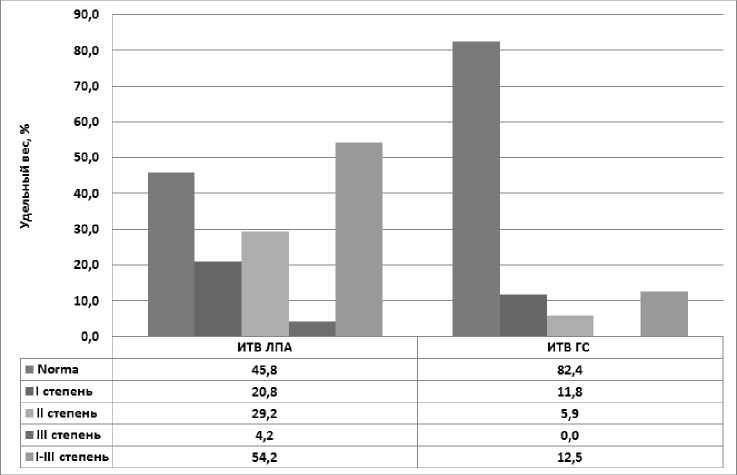

Индекс Тиффно-Вотчала позволяет оценить степень выраженности бронхиальной обструкции и, соответственно, степень поражения дыхательной системы. Распределение ЛПА и необлучённых мужчин по величине ИТВ представлено на рис. 8.

Рис. 8. Распределение ЛПА и необлучённых мужчин по степени выраженности бронхиальной обструкции, %.

На рис. 8 показано, что доля ЛПА с нормальной функцией дыхательной системы в 1,8 раза меньше, чем в группе сравнения (RR=0,6; χ²=7,22; p=0,01), а доля ЛПА с нарушением бронхиальной проходимости в 4,3 раза больше (RR=3,1; х2=4,15; p=0,05).

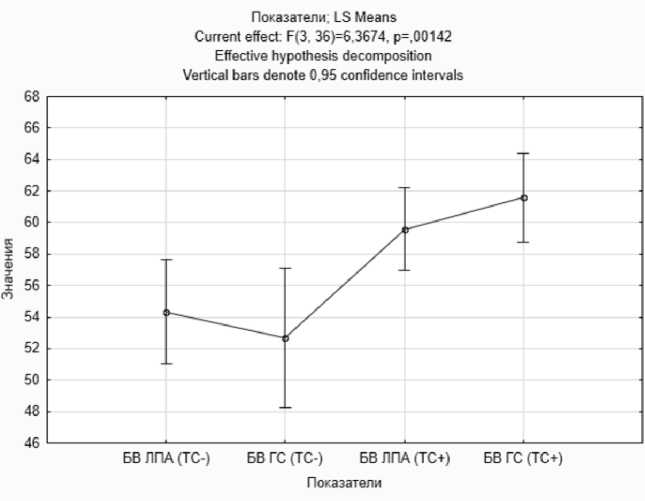

Информативным показателем функциональных возможностей организма является расхождение между должным (популяционный индекс старения) и биологическим возрастом (БВ), представляющее собой интегральный показатель функционального состояния организма, учитывающий возрастные изменения кардиореспираторной системы. Его производной величиной является темп старения (ТС), который может быть ускоренным или замедленным.

Результаты сравнительной оценки БВ и ТС у ЛПА и в группе сравнения с учётом скорости старения (замедленная и ускоренная) представлены на рис. 9.

Рис. 9. Средние величины биологического возраста и темпа старения ЛПА и необлучённых мужчин.

На рис. 9 видно, что БВ ЛПА с замедленным темпом старения (ТС-) на 1,7 года превышал аналогичный показатель в группе сравнения, а БВ ЛПА с ускоренным ТС (ТС+) на 2 года меньше такого же показателя в группе сравнения, но при этом выявленные различия не достигали достоверных значений.

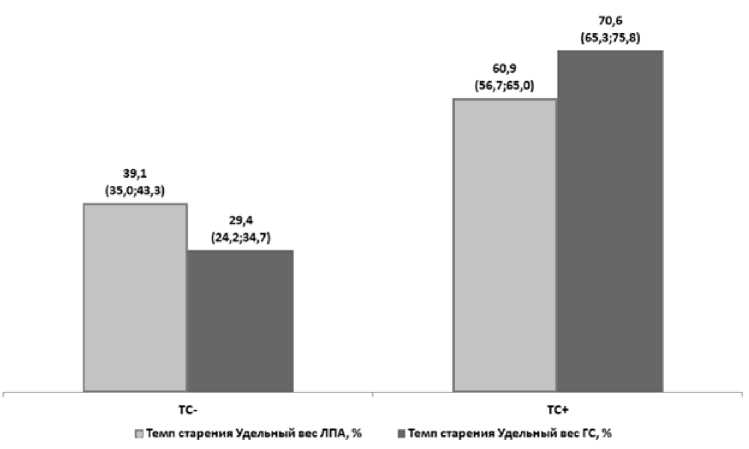

Распределение ЛПА и необлучённых мужчин в зависимости от скорости темпа старения представлено на рис. 10. На рисунке показано, что доля ЛПА с замедленным темпом старения в 1,3 раза больше, чем доля необлучённых мужчин (х2=0,09; p>0,05), а с ускоренным - меньше (RR=0,9; х2=0,85; p>0,05).

При физиологическом старении БВ, как правило, не отличается от календарного возраста (КВ). В данном случае различия есть, но они не достигают достоверных величин.

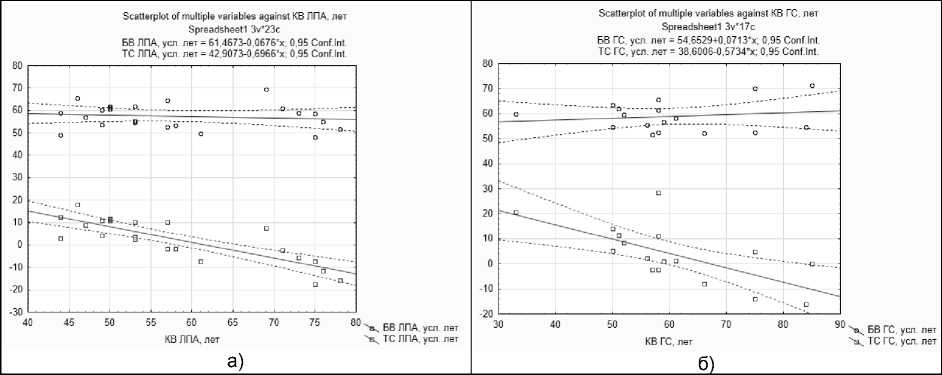

Зависимость БВ и ТС у ЛПА и в группе сравнения от календарного возраста представлена на рис. 11.

Рис. 10. Распределение ЛПА и необлучённых мужчин по скорости темпа старения, %.

Рис. 11. Зависимость БВ и ТС у ЛПА (а) и в группе сравнения (б) от календарного возраста.

Как показано на рис. 11(а) БВ у ЛПА по мере увеличения КВ имеет тенденцию к снижению, в группе сравнения зависимость обратная. В табл. 1 представлены коэффициенты корреляции (r) и детерминации (R²), характеризующие адекватность уравнений регрессии, и уровни статистической значимости (р).

Таблица 1 Показатели адекватности и статистической значимости уравнений регрессии

|

Показатели |

R |

R² |

p |

|

|

БВ |

ЛПА ГС |

0,140 0,154 |

2,0 2,4 |

0,52 0,56 |

|

ТС |

ЛПА ГС |

0,825 0,687 |

68,0 47,2 |

0,000 0,000 |

Как видно из табл. 1, БВ как у ЛПА, так и в группе сравнения не зависит от КВ. Зависимость ТС от КВ статистически значима в обеих группах, но адекватна только у ЛПА.

Замедленное и ускоренное старение отражает активную адаптацию организма человека к условиям окружающей средой. Причём среди ЛПА адаптация за счёт активации катаболических процессов происходит у большего количества обследованных, а анаболических - больше у не-облучённых мужчин, хотя различия между ЛПА и группой сравнения по этим показателям статистически не значимы. Следует учитывать, что адаптация с использованием эрготропных процессов ведет к перенапряжению и к срыву механизмов адаптации.

Выводы

-

1. На 1-м месте в группе ЛПА на ЧАЭС находится ИБС, 2-е и 3-е места занимают ЦВБ и ГБ. В группе из необлучённых мужчин 1-е, 2-е и 3-е места занимают соответственно остеохондроз, ГБ и ИБС. Возраст ЛПА с ИБС составил 62,7 лет, с ЦВБ и ГБ - соответственно - 59,7 и 60,7 лет, что соответственно на 8,4; 20,3 и 6,4 лет меньше, чем в группе сравнения.

-

2. Относительный риск и отношение шансов у ЛПА заболеть ИБС составил соответственно RR=2,6 и OR=19,3 (p=0,001), ЦВБ - соответственно RR=7,4 и OR=50,0 (p=0,000) и ГБ -RR=1,5 и OR=3,2 (p>0,05).

-

3. Показатели АД и ЧСС у ЛПА на ЧАЭС свидетельствуют о нарушении регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы вследствие несостоятельности синусового узла. Среди ЛПА в 1,5 раза больше (р<0,05) лиц с симпатикотонией и в 2,3 раза меньше с эутонией (р<0,1).

-

4. Среди ЛПА на ЧАЭС 44% составляют лица с гипокинетическим (сосудистым) типом центральной гемодинамики (RR=2,5; p<0,1) и 56% - с эукинетическим (сердечно-сосудистым) типом, а в ГС - соответственно 17,6 и 64,7%. Показатели ОПС, МОК и СИ указывают на снижение потребления кислорода тканями организма, что свидетельствует об ослаблении реактивности ССС, доля таких лиц среди ЛПА на 23,8% больше, чем среди ГС.

-

5. Индекс Тиффно-Вотчала и минутный объём дыхания у ЛПА ниже, чем в ГС - соответственно p=0,007 и p=0,006. Доля ЛПА на ЧАЭС с нормальной функцией дыхательной системы составляет 45,8% (RR=0,6; p=0,01), а с нарушением бронхиальной проходимости - 54,2% (RR=3,1; p=0,05), что свидетельствует о снижении резервов дыхательной системы.

-

6. Оценка функциональных возможностей организма по расхождению между должным и биологическим возрастом выявила, что среди ЛПА на ЧАЭС доля лиц с замедленным темпом старения в 1,3 раза больше, чем в группе сравнения (х2=0,09; p>0,05), а с ускоренным - меньше (RR=0,9; х2=0,85; p>0,05). Замедление темпа старения указывает на компенсаторноприспособительные реакции за счёт эрготропных (катаболических) процессов.

Список литературы Особенности патогенеза сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдалённом периоде

- Ушаков И.Б., Давыдов Б.И., Солдатов С.К. Отдалённые последствия при условно малых дозах облучения//Медицина труда и промышленная экология. 2000. № 1. С. 15.

- Пимбурский В.Ф. Болезни системы кровообращения у военнослужащих-участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы: автореф. дис.. канд. мед. наук. СПб., 2005. 28 с.

- Мешков Н.А., Куликова Т.А. Болезни системы кровообращения у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдалённом периоде//Военно-медицинский журнал. 2005. Т. 326, № 8. С. 98.

- Мешков Н.А., Куликова Т.А. Хроническая цереброваскулярная патология у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. М.: Комтехпринт, 2006. 204 с.

- Мешков Н.А., Куликова Т.А., Фокеева М.В. Эффективность лечения сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции//Радиация и риск. 2011. Т. 20, № 3. С. 47-57.

- Богова В.С., Махонько М.Н., Шелехова Т.В., Шкробова Н.В., Зайцева М.Р. Опыт наблюдения за состоянием здоровья ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС//Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2012. Т. 2, № 11. С. 956.

- Телкова И.Л. Особенности проявлений сердечно-сосудистых заболеваний у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции спустя 25 лет. Клинико-аналитический обзор//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2012. № 3. С. 62-69.

- Якушин С.С., Мускатиньев В.В., Груданова Л.В., Муранчик Е.Н. Особенности развития и клинической картины гипертонической болезни у участников ЛПА на ЧАЭС: материалы 1 Конгресса Ассоциации кардиологов стран СНГ, 20-23 мая 1997 г., Москва. М., 1997. С. 134.

- Оганов Р.Г., Шерашов В.С., Шерашова Н.В., Шерашова М.В., Кукушкин С.К., Рудакова О.Г., Жаворонкова Е.А. Новые приоритеты в концепции факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдалённом периоде (по данным проспективного когортного исследования)//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2008. № 4. С. 6-11.

- Оганесян Н.М., Давидян Н.Р., Геворкян Э.Г., Карапетян А.Г., Мириджанян М.И., Асрян К.В. Отдалённые медицинские последствия аварии на ЧАЭС в Армении. Оценка качества жизни и ускоренного биологического старения ликвидаторов аварии//Радиационная биология. Радиоэкология. 2011. Т. 51, № 1. С. 91-100.

- Хасанова Н.Н., Силантьев М.Н., Челышкова Т.В. Адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы у студентов, работающих за компьютерами на занятиях по информатике в условиях профилактики утомления//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2015. Вып. 2 (161). С. 73-79.

- Вегетативные расстройства. Клиника. Диагностика. Лечение/А.М. Вейн, Т.Г. Вознесенская, О.В. Воробьева, А.Б. Данилов; Под ред. А.М. Вейна. М.: МИА, 2003. 749 с.