Особенности патологии черепа белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838), обитающего у городской свалки твердых бытовых отходов

Автор: Саварин А.А.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718972

IDR: 14718972

Текст статьи Особенности патологии черепа белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838), обитающего у городской свалки твердых бытовых отходов

А. А. Саварин

Одной из актуальных задач является выявление изменений структуры и экологии териофауны города и его окрестностей ввиду усиления процессов урбанизации, техногенного изменения и загрязнения природной среды. Особый интерес представляет изучение функционирования и трансформации экосистем в зонах высокого химического загрязнения, прежде всего свалок твердых бытовых отходов (ТБО), полигонов отходов промышленного производства, могильников и пр.

Белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin, 1838) — обычный вид насекомоядных (Insectivora) млекопитающих на территории всех областей Белоруссии. Обитает в различных типах леса, лесопосадках и агроценозах. Проявляет выраженную тенденцию к синант-ропизации. Некоторые териологи относят белогрудого ежа к полуурбофилам [1]. Белогрудый еж в условиях региона является одним из важнейших регуляторов численности и биомассы жужелиц родов Carabus, Pterostichus, Harpalus. В поисках корма ежи, поселяющиеся в непосредственной близости от города, посещают кладбища, различного рода свалки. В окрестностях свалок пищевая база ежа становится разнообразнее, что обусловлено увеличением численности тех групп беспозвоночных, которые привлекаются органическими остатками (мухи, жуки-навозники, мертвоеды, дождевые черви и др.). Однако питание около свалок ТБО приводит к поступлению в организм животных целого ряда токсичных, канцерогенных и мутагенных веществ, которые усиливают протекание патофизиологических процессов в различных органах и тканях.

Ранее нами составлен каталог патологий черепа белогрудого ежа региона, обоснована возможность использования данного вида как биоиндикаторного и модельного для изучения общих закономерностей патофизиологических процессов и у других видов млекопитающих |6; 7].

Исследования проводили в 2005—2007 гг. на поле, непосредственно примыкающем к Гомельской городской свалке ТБО и станции очистки сточных вод. Объект находится в 2 км от западных окраин областного центра. Свалка эксплуатируется с 1969 г. Площадь, занятая отходами, составляет более 12 га; на ней накоплено более 1 млн т отходов, из кото-

ВЕСТНИК Мордовского университета | 2008 | № 2

рых экологически опасные 1—3-го классов токсичности составляют около 8 %. Почвы у свалки на расстоянии до 200 м загрязнены тяжелыми металлами в следующей степени: превышение ПДК по железу. — до 100 раз, по свинцу ^- до 6, по алюминию — до 5 раз [2]. По сравнению с региональным кларком твердые отходы, складируемые на свалке, обогащены медью в 65 раз, свинцом — в 30, хромом — в 15, никелем — в 10 раз [8].

Отлов зверьков (л = 29) осуществлялся по всему периметру свалки ТБО не далее 150 м от нее. Возраст зверьков определяли по комплексу признаков: размерам, массе и окраске тела, степени стачивания зубов и окостенения черепа, промерам черепа, развитию половых органов. При анализе морфологических преобразований черепа учитывались наиболее ярко выраженные изменения, которые можно с уверенностью диагностировать именно как патологические.

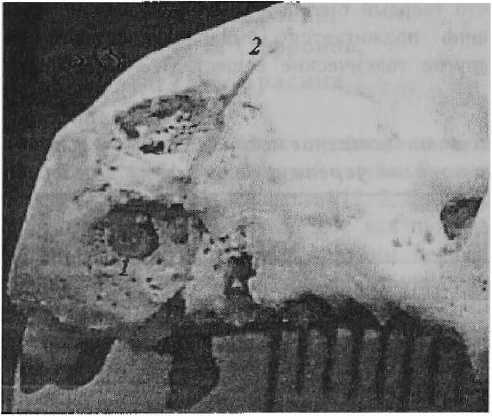

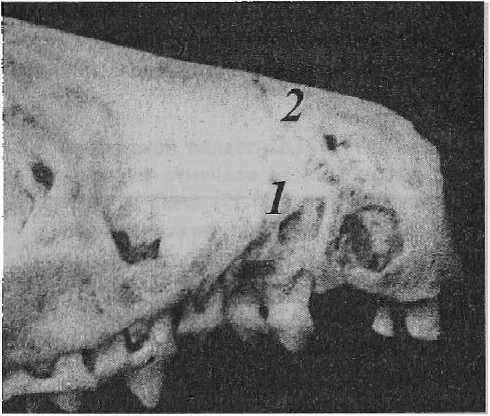

Морфоанатомический анализ черепа особей белогрудого ежа, кормящихся около свалки ТБО, в двух случаях выявил новый вид разрушения костной ткани предчелюстной кости (рис. 1) с разрежением структурных элементов — остеопороз [3; 4]. Различают пятнистый (мелкоочаговый) и равномерный (диффузный) остеопороз. Указанная патология относится к пятнистому остеопорозу, так как множество отдельных мелких участков разре- жения (большей частью округлой формы) чередуются с участками нормальной костной структуры [4]. По сведениям медицины, пятнистый остеопороз наблюдается при остро-протекающих патологических процессах. Прежде в черепе особей белогрудого ежа региона (не менее чем у 10 % зимовавших) выявлялось разрушение костной ткани предчелюстной кости без разрежения структурных элементов (рис. 2). Предполагаемое острое течение патофизиологических процессов в костной ткани верхней челюсти согласуется с зарегистрированными ранее онкологическими перестройками [7].

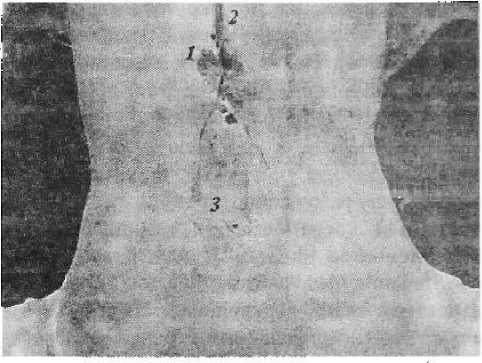

Наличие участков бескостной ткани вокруг метопического шва (рис. 3) ранее обнаруживалось только у зимовавших ежей региона в 14,3 % случаев (п = 126). У особей, обитающих у свалки ТБО, указанная патология выявлена в шести случаях (20,7 %), причем однажды — в черепе сеголетка. Данные факты указывают не только на возрастание частоты встречаемости данного типа патологии черепа, но и на более раннее возникновение патофизиологических процессов.

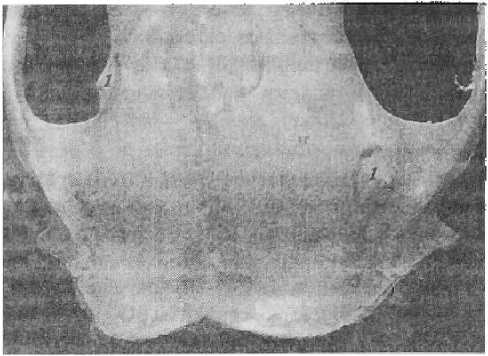

Вздутие швов (чешуйчатого, сагиттального и венечного) мозгового отдела (рис. 4) — достоверный признак протекающих в центральной нервной системе патофизиологических процессов, вызывающих внутричерепную гипертензию, регистрировалось до этого в 3—

Рисунок /

Рисунок 2

Разрушение костной ткани предчелюстной кости без разрежения Обозначения — см. рис. 1

Разрушение костной ткани предчелюстной кости с пятнистым разрежением, 1 — обнажение корней зубов,

2 — челюстно-предчелюстной шов

Рисунок 3

Участки бескостной ткани (1) вокруг метопического шва (2).

3 — брегматическая кость

Рисунок 4

Разрушение (1) швов мозгового отдела

5 % случаев у взрослых особей региона [7]. У особей, обитающих у свалки ТБО, вздутие швов наблюдалось в четырх случаях (13,8 %).

Таким образом, высказанное нами ранее предположение о причинах патофизиологических процессов в черепе и ЦНС ежей (инфицирование патогенными вирусами, микроорганизмами и гельминтами при крайне неблагоприятных условиях для зимовки), очевидно, нуждается в дополнении. Некоторые виды патоморфологических преобразований могут быть вызваны, усилены ИЛИ УРКЙПРНЫ ТПКСИЧРРКИМ Rrn Л РИГТРШТЫ ингредиентов продуктов питания. В частности, у особей белогрудого ежа, кормящегося на поле у свалки ТБО, увеличивается частота встречаемости патологий свода черепа и предчелюстной кости (табл.). Известно, что и остеопороз может иметь токсическое происхождение 15], Однако нельзя отрицать и возможного влияния микробиологического загрязнения почвы на динамику патофизиологических процессов в черепе животного, учитывая расположенные рядом со свалкой ТБО площадки и поля станции очистки сточных вод.

Особую ценность представляли бы исследования по изучению содержания в тканях зверьков канцерогенных и мутагенных веществ Эта проблема имеет актуальное медико-эпидемиологическое значение, тем более, что твердый бытовой мусор на свалке постоянно поджигается (выделяется диоксин и другие токсические вещества).

Таблица Частота встречаемости некоторых видов патологий черепа у белогрудых ежей (%)

|

Вид патологии |

Гомельская городская свалка ТБО |

Белорусское Полесье [7] |

|

Остеопороз предчелюстной кости |

6,9 |

— |

|

Участки бескостной ткани вокруг метопического шва |

20,7 (в одном случае — у сеголетка) |

14,3 (только у перезимовавших) |

|

Вздутие швов мозгового отдела |

ВЛ |

3—5 |

БИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

-

1. Гулай В. Класифжащя тварин за р!внем ix адаптованост! до антропогенно! трансформаци сере-довита / В. Гулай / / Фауна в антропогенному середовищ! / за редакцию L Загороднюка. Луганськ, 2006. С 14—17.

-

2. Гумен А, М. Результаты геоэкологического обследования территории Гомельской городской свалки / А. М. Гумен, А. В. Савостеев / / Молодежь и экологические проблему современности : м-лы II науч.-практич. конф, молодых ученых. Гомель, май 1998 г. / Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: А. П. Пинчук [и др]. Гомель, 1998. С. 25—29.

-

3. Линденбратен Л. Д. Медицинская рентгенология / Л. Д. Линденбратен, Л. Б. Наумов. М. : Медицина, 1984. 384 с.

-

4. Михайлов А. Н. Рентгеносемиотика и диагностика болезней человека / А. Н. Михайлов. Минск : Высш, школа, 1989. С. 506.

-

5. Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области : руководство для врачей / под. ред. Н- А. Рабухиной, Н. М. Чупрыниной. М. : Медицина, 1991. С. 74.

-

6. Саварин А. А. Предварительный каталог патологий и аномалий черепа белогрудого ежа (Erinacetis concolor Martin, 1838) Белорусского Полесья / А. А. Саварин // Сб. науч. тр. / Зоологический институт РАН. СПб., 2003. Вып. IV. Териологические исследования. С. 29—37

-

7 Саварин А, А, Патологические деформации черепа белогрудого ежа, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora), из Белорусского Полесья / А. А. Саварин // Вести, зоологии. 2006. № 6. С. 549—554.

-

8. Хомич В. С, Особенности распределения микроэлементов в депонирующих компонентах городских ландшафтов (на примере г. Гомеля) / В. С. Хомич, С. В. Какарека, Т. И. Кухарчик / / Природные ресурсы. 1997. № 1. С. 85—93.

Поступила 04.02.08.

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИХ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕМ

Л. В. Степанцова,

-

В. Н. Красин,

-

С. Б. Сафронов,

В последние 20 — 30 лет проблема переувлажнения почв черноземной зоны России приобрела глобальный характер [2; 3; 5; 6; 10; 11). Ф. Р. Зайдельман выделяет как природные, так и антропогенные причины переувлажнения [1]. К первым он относит увеличение влажности климата в связи с его глобальным потеплением, а также повышение базиса эрозии. Ко вторым, кроме традиционных переполивов при орошении, — переуплотнение почвы, в результате чего избыточная влага аккумулируется в депрессиях рельефа и недорасход почвенной влаги в результате сокращения площадей под многолетними травами.

В Тамбовской области Ю. П. Паракшин и другие ученые отмечали рост площадей переувлажненных почв [7]. Только по официальным данным такие почвы занимают более 320 тыс. га, что составляет 13 % от всех сельхозугодий области. Несмотря на это, до настоящего времени данная проблема оставалась без внимания со стороны местных органов власти. Весной 2007 г. нами было проведено почвенно-агрохимическое обследование пахотных угодий шести хозяйств Первомайского района Тамбовской области. Общая площадь обследованных земель составила 13 тыс. га. В трех хозяйствах площадь переув-

Список литературы Особенности патологии черепа белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838), обитающего у городской свалки твердых бытовых отходов

- Гулай В. Класифжашя тварин за р1внем ix адаптованостч до антропогенно! трансформаци сере* довища/В. Гулай//Фауна в антропогенному середовишл/за редакщею I. Загороднюка. Луганськ, 2006. С. 14-17.

- Гумен А. М. Результаты геоэкологического обследования территории Гомельской городской свалки/А. М. Гумен, А. В. Савостеев//Молодежь и экологические проблемы современности: м-лы II науч.-практич. конф. молодых ученых. Гомель, май 1998 г./Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: А. П. Пинчук [и др.]. Гомель, 1998. С. 25-29.

- Линденбратен Л. Д. Медицинская рентгенология/Л. Д. Линденбратен, Л. Б. Наумов. М.: Медицина, 1984. 384 с.

- Михайлов А. Н. Рентгеносемиотика и диагностика болезней человека/А. Н. Михайлов. Минск: Высш. школа, 1989. С. 506.

- Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области: руководство для врачей/под. ред. Н. А. Рабухиной, Н. М. Чупрыниной. М.: Медицина, 1991. С. 74.

- Саварин А. А. Предварительный каталог патологий и аномалий черепа белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838) Белорусского Полесья/А. А. Саварин//Сб. науч. тр./Зоологический институт РАН. СПб., 2003. Вып. IV. Териологические исследования. С. 29-37.

- Саварин А. А. Патологические деформации черепа белогрудого ежа, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora), из Белорусского Полесья/А. А. Саварин//Вестн. зоологии. 2006. № 6. С. 549-554.

- Хомич В. С. Особенности распределения микроэлементов в депонирующих компонентах городских ландшафтов (на примере г. Гомеля)/В. С. Хомич, С. В. Какарека, Т. И. Кухарчик//Природные ресурсы. 1997. № 1. С. 85-93.