Особенности патологоанатомического вскрытия при остром деструктивном панкреатите

Автор: Имаева Альфия Камилевна, Мустафин Тагир Исламнурович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

При всех вариантах деструктивной формы панкреатита отмечено вовлечение жировой клетчатки как пара-панкреатической, так и отдаленной локализации. При этом необходимо усовершенствование патологоанатомической диагностики острого деструктивного панкреатита. Целью исследования была разработка новых приемов при патологоанатомическом исследовании умерших от осложнений острого панкреатита. Патологоанатомические исследования были дополнены предложенными авторами приемами, что позволило уточнить распространение инфекционного агента по забрюшинной клетчатке. Предложенная авторами схема регистрации изменений в ткани поджелудочной железы и окружающих тканях после контрастного исследования позволило уточнить основные пути распространения гнойно-некротического процесса по забрюшинной клетчатке. Приведены результаты патологоанатомического исследования 67 умерших от осложнений острого панкреатита. На основании проведенного исследования выделены 5 типов острого деструктивного панкреатита. При I типе в патологический процесс вовлекается правая половина забрюшинной клетчатки, в том числе корня брыжейки тонкой кишки, пара-панкреатической области, правого околопочечного и подпеченочного пространства. Для второго типа характерно наличие воспалительно-деструктивных изменений клетчатки правого латерального канала, собственно забрюшинного пространства справа и корня брыжейки поперечно-ободочной кишки. Гнойно-некротические изменения в пара-панкреатической, левой околопочечной клетчатке, брыжейки поперечной ободочной кишки, брюшины были характеры для III типа острого деструктивного панкреатита. Для IV типа заболевания кроме областей вовлечения как при III типе отмечали вовлечение клетчатки малого таза и левых отделов собственно забрюшинного пространства. Распространение инфекционного агента как в правые, так и в левые отделы забрюшинной клетчатки было определено как V тип острого деструктивного панкреатита.

Острый деструктивный панкреатит, патоморфология панкреатита, патологоанатомическая диагностика, патологоанатомическое вскрытие

Короткий адрес: https://sciup.org/143177440

IDR: 143177440 | DOI: 10.20340/mv-mn.2020.28(2)48-54

Текст научной статьи Особенности патологоанатомического вскрытия при остром деструктивном панкреатите

Имаева А.К., Мустафин Т.И. Особенности патологоанатомического вскрытия при остром деструктивном панкреатите// Морфологические ведомости.- 2020. - Том 28.- № 2.- С. 48-54. (2: 48-54 For the citation:

Imaeva AK, Mustafin TI. Autopsy features at the acute destructive pancreatitis. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2020;28(2):48-54. (2):48-54

Введение. По сведениям исследователей, количество пациентов острым панкреатитом увеличивается [1-5]. Отмечают учащение развития деструктивных вариантов болезни [2, 6-9]. Последнее обуславливает высокую летальность при панкреонекрозе [10-13]. Пациенты умирают от панкреатогенного шока, аррозивных кровотечений, гнойносептических осложнений в виде забрюшинных флегмон, парапанкреатических абсцессов, сепсиса [12, 14-17]. При этом частота ошибочных диагнозов на догоспитальном и госпитальном этапах достигает 30-40% [18-22]. В этих условиях важна оптимизация посмертной диагностики острого деструктивного панкреатита (далее - ОДП) путем введения в практику новых технических решений при аутопсии.

Цель исследования : оптимизация патологоанатомической диагностики острого деструктивного панкреатита на основе разработанных и внедренных в практику новых методических приемов аутопсии.

Выделение поджелудочной железы и прилежащей жировой ткани производили с соблюдением приемов малотравматичной техники препарирования с целью сохранения анатомической целостности измененных и неизмененных участков органа.

В протокол исследования входило определение массы поджелудочной железы. На разрезе уточняли место дефекта панкреатического протока и его проходимость с помощью жидкого контраста и желобоватого зонда. Всегда характеризовали состояние головки, тела и хвостовой части поджелудочной железы, далее осуществляли их раздельное взвешивание. В последующем определяли массу пара-панкреатической, околопочечной клетчатки, а также клетчатки правого и левого флангов забрюшинного пространства, малого таза. Для гистологических исследований производили забор по 2 кусочка ткани из области головки, тела и хвоста поджелудочной железы. По необходимости количество кусочков может быть увеличено до 3-4 из каждого отдела органа. Большое значение придавалось определению вовлеченности в патологический процесс прилежащей и отдаленной от поджелудочной железы жировой ткани. После макроскопической оценки жировой ткани приступали к забору материала из неизмененных и пропитанных контрастным веществом участков.

Результаты исследования и обсуждение . Патологоанатомическое исследование по предложенной методике позволило определить локализацию перфораций панкреатического протока и его ветвей, а также пути распространения инфекции. Как видно из рис. 2, контраст пропитывает поврежденные участки поджелудочной железы и пара-панкреатической клетчатки. На рис. 3 определяется пропитывание контрастным веществом подпеченочного пространства.

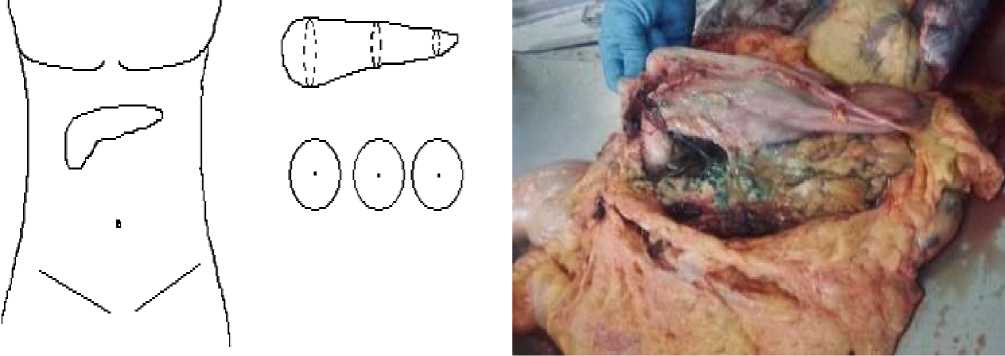

На основании проведенного исследования определены и выделены основные варианты (типы) распространения воспалительного процесса по забрюшинной клетчатке. При I типе (47 случаев) в патологический процесс вовлекалась правая половина забрюшинной клетчатки, включая клетчатку правого брыжеечного синуса, область корня брыжейки тонкой кишки, клетчатку пара-панкреатической области, жировую ткань правого околопочечного пространства, а также брюшину и жировую ткань подпеченочного пространства. Тщательное исследование повреждений протоковой системы при помощи контрастного вещества выявило в таких случаях поражение мелких ветвей панкреатического протока преимущественно в области головки и тела.

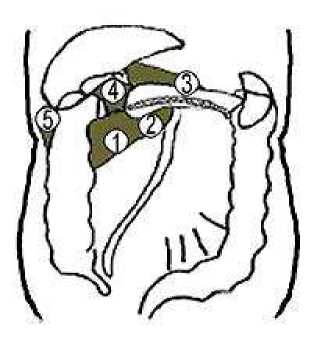

При втором типе (33 случая) в гнойно-некротический процесс были вовлечены клетчатка правого латерального канала, корень брыжейки поперечной ободочной кишки и правые отделы собственно забрюшинного пространства. На основе контрастного исследования протоковой системы установлено наличие дефекта на задней стенке крупной ветви Вирсунгова протока. Наиболее часто повреждение приходится на проекцию ветвей 12-го порядка, преимущественно в области головки поджелудочной железы.

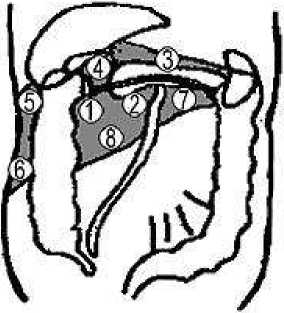

К III типу отнесены 43 случая. При этом отмечалось поражение пара-панкреатической клетчатки, клетчатки корня брыжейки поперечной ободочной кишки, брюшины и жировой ткани левого поддиафрагмального пространства, левой околопочечной клетчатки. Изучение протоковой системы показало, что деструкции подвергаются ветви в основном 4-5-го порядка. При обнаружении гнойно-некротического процесса в клетчатке левого брыжеечного синуса, левой почки, клетчатке малого таза и ле-

Рис. 1. Схема для внесения данных о распространенности деструктивного процесса в поджелудочной железе и внеор-ганной жировой ткани

Рис. 2. Методика контрастирования ветвей главного панкреатического протока. Распространение жидкой контрастной массы по ткани поджелудочной железы в области головки и тела, по пара-панкреатической клетчатке.

вых отделов собственно забрюшинного пространства выделяли IV тип заболевания (35 случаев). В V тип ОДП (15 случаев) вошли наблюдения с равным поражением, как левых, так и правых отделов забрюшинной клетчатки. Контрастная масса через дефект задней стенки главного панкреатического протока попадала в полость малого сальника, забрюшинное пространство, боковые каналы. В одном случае протоковая система железы определялась только в начальном отделе, где выявлялись участки сохранной ткани органа. По завершении анализа результатов контрастного исследования иссеченный материал маркировали для изготовления в последующем гистологических срезов. Все кусочки тканей после маркировки укладывали в емкость с фиксирующим раствором. В качестве фиксатора биоматериала использовался 10% раствор нейтрального формалина. По завершении патологоанатомического вскрытия тело приводили в достойный вид.

Рис. 3. Методика контрастирования ветвей главного панкреатического протока. Распространение жидкой контрастной массы по подпеченочному пространству.

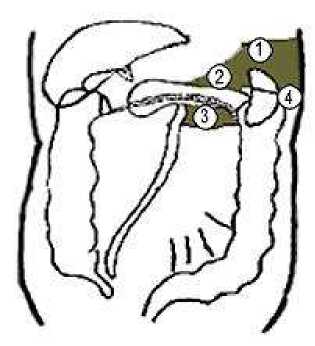

Рис. 4. Поражение прилегающей к поджелудочной железе жировой ткани забрюшинного пространства при I типе ОП: 1 – клетчатка правого брыжеечного синуса, 2 – корень брыжейки тонкой кишки, 3 – пара-панкреатическая клетчатка, 4 – жировая ткань подпеченочного пространства, 5 – правая околопочечная клетчатка.

Рис. 5. Поражение прилегающей к поджелудочной железе жировой ткани забрюшинного пространства при II типе ОДП: 1 – клетчатка правого брыжеечного синуса, 2 – корень брыжейки тонкой кишки, 3 – пара-панкреатическая клетчатка, 4 – жировая ткань подпеченочного пространства, 5 – околопочечная клетчатка справа, 6 – клетчатка правого латерального канала, 7 – корень брыжейки поперечно-ободочной кишки, 8 – собственно забрюшинное пространство.

Рис. 6. Поражение прилегающей к поджелудочной железе жировой ткани забрюшинного пространства при III типе ОДП: 1 – клетчатка левого поддиафрагмального пространства, 2 – пара-панкреатическая клетчатка, 3 – корень брыжейки поперечно-ободочной кишки, 4 –

левая околопочечная клетчатка.

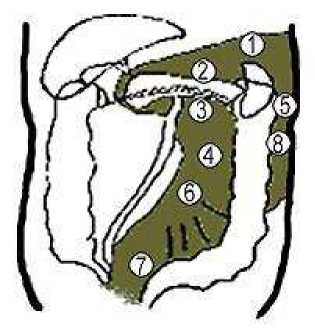

Рис. 7. Поражение прилегающей к поджелудочной железе жировой ткани забрюшинного пространства при IV типе ОДП: 1 – клетчатка левого поддиафрагмального пространства, 2 – парапанкреатическая клетчатка, 3 – корень брыжейки поперечно-ободочной кишки, 4 – клетчатка левого брыжеечного синуса, 5 – левая околопочечная клетчатка, 6 – клетчатка собственно забрюшинного пространства, 7 – забрюшинная клетчатка малого таза, 8 – клетчатка левого латерального канала.

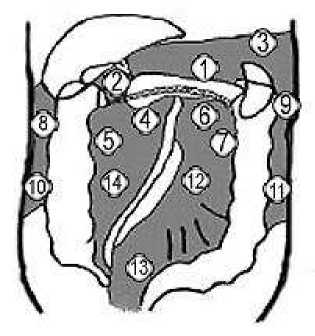

Рис. 8. Поражение прилегающей к поджелудочной железе жировой ткани забрюшинного пространства при V типе ОДП: 1 – пара-панкреатическая клетчатка, 2 – жировая ткань подпеченочного пространства, 3 – жировая ткань левого поддиафрагмального пространства, 4 – корень брыжейки тонкой кишки, 5 – клетчатка правого брыжеечного синуса, 6 – корень брыжейки поперечноободочной кишки, 7 – клетчатка левого брыжеечного синуса, 8 – правая, 9 – левая околопочечная клетчатка, 10 – клетчатка правого, 11 – левого латерального канала, 12 – клетчатка собственно забрюшинного пространства, 13 – забрюшинная клетчатка малого таза.

Заключение . Полное вскрытие трупа при остром деструктивном панкреатите направлено в первую очередь на улучшение посмертной диагностики заболевания. При этом уточняются пути распространения инфекционного агента по забрюшинной клетчатке, взаимосвязь с количеством и распределением жировой клетчатки в теле, степени ее поражения и тяжести осложнений. Это является очень важным для оценки качества прижизненной диагностики и лечения пациентов, а также определения танатогенеза каждого случая. За счет поэтапного патологоанатомического исследования поджелудочной железы и внеорганной жировой ткани выделено и описано 5 типов острого деструктивного панкреатита. Разработанные приемы патологоанатомического исследования в дополнение к существующим протоколам позволяют существенно улучшить качество посмертной экспертизы патогенеза и причин смерти при остром деструктивном панкреатите.

Список литературы Особенности патологоанатомического вскрытия при остром деструктивном панкреатите

- Bazylbek S. Zhakieva, Uteugali G. Karsakbayeva, Mersaid S. Kelimberdieva etc. Optimizing the Treatment of Acute Destructive Pancreatitis. International journal of environmental&science education. 2016;11(10): 3894-3906.

- Zatevahin I. I. Cicishvili M. M. Ocenka organnyh i vneorgannyh porazhenij pri ostrom destruktivnom pankreatite i ee vliyanie na letal'nost'. Annaly hirurgii. 2003;1:35-42.

- Kovacs J, Gurzu S, Jung J, Szederjesi J, Copotoiu SM, Copotoiu R, Azamfirei L. Clinico-pathological particularities of the shock-related pancreatitis. Pathol Oncol Res. 2012 Oct;18(4):977-981

- Rapovka V.G., Zavodov K.A., Sobolevskaya O.A. Sovremennye vozmozhnosti diagnostiki destruktivnyh form ostrogo pankreatita. Tihookeanskij medicinskij zhurnal. 2016;1:52-55.

- Timerbulatov V.M., Mustafin T.I., Timerbulatov M.V., Galieva A.K. Varianty rasprostraneniya gnojno-nekroticheskogo processa pri destruktivnom pankreatite. Hirurgiya. 2008;4:31-35.

- Kudelich O.A., Kondratenko G.G., Puchkov A.F. Harakter i osobennosti oslozhnenij tyazhelogo ostrogo pankreatita po rezul'tatam patomorfologicheskih issledovanij. Novosti hirurgii. 2014;22(3):296-305.

- Matsuda Y, Masuda Y, Shimoji K, Matsukawa M, Kinowaki Y, Fukumura Y, Kikuyama M, Arai T. Severe Acute Pancreatitis in Autopsies Associated With Surgeries and Severe Inflammatory Diseases. Pancreas. 2019;48(10):1321-1328. https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000001423.

- Ovsyanik D. M., Fomin A. V. Aspekty patomorfogeneza i diagnostiki inficirovannogo pankreonekroza (obzor literatury). Journal «Vestnik of Vitebsk State Medical University». 2014;3:92-102.

- Di Paolo M, Marradi I. Haemorrhagic complication of acute necrotizing pancreatitis presenting with sudden death. J Clin Forensic Med. 2006 Jul;13(5):271-273. Epub 2006 Apr 3.

- Gal'perin E. I., Dyuzheva T. G., Dokuchaev K. V. Diagnostika i hirurgicheskoe lechenie pankreonekroza. Hirurgiya. 2003;3:55-59.

- James R. Gill, Pancreatitis: A Forensic Perspective. MD Acad Forensic Pathol. 2016;6(2):237-248. https://doi.org/10.23907/2016.025

- Kaliev A.A. Analiz letal'nyh iskhodov bol'nyh s destruktivnymi formami ostrogo pankreatita. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2013;5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10270.

- Rodoman G.V., Shalaeva T.I., Stepanov E.A. DVS-sindrom pri pankreonekroze. Khirurgiia. 2018;5:19-27. https://doi.org/10.17116/hirurgia2018519-27.

- Majorov V.M., Dundarov Z.A., Avmzhec YU.N. Morfologicheskie zakonomernosti porazheniya i rasprostraneniya destruktivnogo processa v zabryushinnom prostranstve pri tyazhelom ostrom nekrotiziruyushchem pankreatite po dannym autopsii. Novosti hirurgii. 2015;4:385-390.

- Popova EIu, Kuznetsov NA, Vladimirov VG, Zarinskaia SA, Andreĭtsev AN, Brontveĭn AT, Kuzin AN. Porazhenie zabryushinnoj kletchatki pri ostrom destruktivnom pankreatite Khirurgiia. 2004;8:52-58.

- Querido S, Carvalho I, Moleiro F, Póvoa P. Fatal acute necrohaemorrhagic pancreatitis with massive intraperitoneal and retroperitoneal bleeding: a rare cause of exsanguination. BMJ Case Rep. 2016.20; 2016. pii: bcr2015213732. https://doi.org/10.1136/bcr-2015-213732.

- Sanzharova L.S., Stadnikov BA., Sheina E.A., Bobylev A.A., Chukina O.V Gistologicheskie osobennosti reaktivnyh izmenenij tkanej podzheludochnoj zhelezy (PZH) i parapankreaticheskih struktur pri eksperimental'nom inficirovannom pankreonekroze (EIP) Morfologiya. 2012;141(3):138.

- Aleksandrova A. K., Motina M. P., Chunchiev I. D. Diagnostika i ocenka effektivnosti lecheniya ostrogo pankreatita. Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». 2017;2:371-375. URL: http://e-koncept.ru/2017/570074.htm.

- Savel'ev V.S., Filimonov M.I., Gel'fand B.R., Burnevich S.Z., Orlov B.B., Saganov V.P. Kliniko-morfologicheskaya harakteristika pankreonekroza v svete hirurgicheskogo lecheniya. Annaly hirurgii. 2001;3:58-62.

- Stoppacher R. Sudden Death Due to Acute Pancreatitis. Acad Forensic Pathol. 2018 Jun;8(2):239-255. https://doi.org/10.1177/1925362118782051.

- Procenko S. I., Nadeev A. P., Viskunov V. G., Fedorenko V. N. Patomorfologicheskie izmeneniya protokovoj sistemy podzheludochnoj zhelezy pri zhirovom i gemorragicheskom pankreonekroze v eksperimente. Arhiv patologii. 2011;73(1):38-40.

- Tsokos M1, Braun C. Acute pancreatitis presenting as sudden, unexpected death: an autopsy-based study of 27 cases. Am J Forensic Med Pathol. 2007 Sep;28(3):267-70.

- Avtandilov G.G. Osnovy patologoanatomicheskoj praktiki. Moskva: Meditcina; 1994. 517s.