Особенности паузации в родной и акцентной спонтанной речи: акустический анализ китайской родной, русской акцентной и русской родной речи

Автор: Тэн Хай, Андросова С. В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются просодические аспекты китайско-русской интерференции, выраженной характером паузации. Материалом для исследования послужила спонтанная родная русская и китайская речь и русская акцентная речь. Акустические измерения включали подсчет количества пауз, замеры длительности пауз, определение направления основного тона, значений формант вокалических заполнителей и их длительности. К полученным данным были применены методы описательной статистики: количественный подсчет, определение средних, минимальных и максимальных значений. В результате определены универсальные и специфические черты стратегий паузации и типов вокалических заполнителей пауз. К универсальным относится предпочтение незаполненных пауз и а- / am- / m-образных заполнителей. Специфическими чертами китайского акцента являются реализации ɤ-образного гласного, сложных вокалических заполнителей и сочетаний гласного с носовым сонантом.

Китайский язык, русский язык, акцентная речь, родная речь, просодическая интерференция, паузация, вокалический заполнитель

Короткий адрес: https://sciup.org/147236278

IDR: 147236278 | УДК: 81'34 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-2-67-86

Текст научной статьи Особенности паузации в родной и акцентной спонтанной речи: акустический анализ китайской родной, русской акцентной и русской родной речи

Настоящее исследование посвящено проблеме китайско-русской интерференции на фонетическом уровне, выраженной в просодических особенностях паузации. Выбор данной темы исследования обусловлен несколькими важными, на наш взгляд, предпосылками. Во-первых, в последнее время расширяются экономические, политические и культурные связи между Китаем и Россией, что делает взаимодействие данных языков актуальной темой для исследований. Во-вторых, не угасает интерес лингвистов к спонтанной речи в целом, которая, как известно, строится по законам, отличным от подготовленной речи, и интерферированной спонтанной речи в частности. В-третьих, возникает настоятельная необходимость в более эффективном обучении восприятию и производству устной речи на соответствующем языке. В-четвертых, исследователей интересуют возможности надежного определения национальной принадлежности говорящего на иностранном языке, в частности используя характеристики заполненных пауз хезитации.

В центр внимания лингвистов попадают как сегментные, так и супрасегментные особенности спонтанной речи. Для китайского языка рассматривались случаи редукции слогов как следствие модификаций его составляющих и стяжения [Tseng, 2005; Cheng, Xu, 2009; Burchfield, Bradlow, 2014], фонетические свойства слов-паразитов [Ли, Андросова, 2019], мелодическая подстройка соседних просодических единиц в высказывании (повышающего или понижающего характера как следствие инерции либо антиципации) [Chen, Tseng, 2019; Sun, Shih, 2021] и варьирование тона в чтении и спонтанной речи [Yang, Esposito, 2011]. Имеет- ся и исследование ритма [Cao, 2000], в котором доказано, что он не является слогосчитающим.

К обычно упоминаемым просодическим особенностям спонтанной речи относятся (см., например, [Светозарова, 1983, c. 226–235; Тэн, Андросова, 2016; Sun, Shih, 2021]):

• частое использование ровного тона вместо нисходящего;

• частые паузы хезитации разного типа (разной длительности, заполненные и незаполненные, с использованием заполнителей разного типа: разных вокализаций, слов-паразитов и т. д.);

• хезитационные удлинения.

2. Результаты акустического анализа2.1. Количественные характеристики различных типов пауз

Согласно широкому пониманию интонации, пауза считается неотъемлемым ее компонентом (см., например, работы Л. Р. Зиндера [2007, c. 315] и Т. И. Шевченко [2011, c. 139]). По мнению Л. П. Блохиной и В. Г. Савинского, паузы имеют особое значение в спонтанной речи и часто оказываются единственными надежными сигналами для ее членения [Блохина, 1983, с. 62; Савинский, 1981, с. 62]. По словам Н. Б. Вольской, пауза – крайне интересный и наименее изученный компонент фразовой интонации [Вольская, 2004, с. 129]. Особенно мало изучены паузы в речи билингвов.

Различные хезитационные явления в русской речи китайцев изучались, например, в работах Чэн Чэнь [2016а; 2016б], включая паузы, растяжки сегментов, паралингвистические явления и т. д. Однако не получено подробных экспериментальных данных о соотношении типов пауз, акустических особенностях вокалических заполнителей, специфике хезитацион-ного удлинения сегментов и некоторых других особенностях в родной китайской и акцентной русской речи китайцев по сравнению с родной русской речью. Не сделано комплексное описание перцептивных характеристик вокалических заполнителей пауз в условиях интерференции. Заполнители пауз, в том числе вокалические, рассматривались для отдельно взятых языков, например для английского [Rose, 1998]. До настоящего времени вокалические заполнители пауз в родной китайской и акцентной русской речи китайцев в центр внимания лингвистов не попадали. Универсальные и типологические характеристики заполнителей пауз в условиях китайско-русской интерференции практически не изучены. Все вышеуказанные обстоятельства и побудили нас к проведению настоящего исследования.

Как известно, интерференция может носить как отрицательный, так и положительный характер, при этом положительное влияние имеет место при универсальных средствах и признаках [Интерференция…, 1987], а отрицательное связано со специфическими средствами в том или ином языке. Цель эксперимента – определить эти средства применительно к пауза-ции.

1. Материал и методика исследования

Материалом для исследования послужили записи 1) интерферированной русской речи китайцев, 2) речи носителей китайского языка, 3) речи носителей русского языка. Все речевые образцы носили спонтанный характер. Для достижения спонтанности дикторам было предложено ответить на ряд вопросов о себе, учебе, работе, хобби без предварительной подготовки. Вопрос задавал экспериментатор устно, а испытуемый сразу же на него отвечал. В эксперименте участвовали 8 дикторов: по четыре носителя китайского (Dc_r1/Dc1, Dc_r2/Dc2, Dc_r3/Dc3, Dc_r4/Dc4) и русского (Dr1, Dr2, Dr3, Dr4) языков. От дикторов-китайцев были получены образцы как русской, так и китайской спонтанной речи, а от носителей русского языка – только родной русской речи. Китайцы, говорящие по-русски, обозначены как Dc_r с указанием номера диктора. Эти же китайцы, говорящие на родном китайском языке, обозначены как Dc с указанием номера диктора. Дикторы-китайцы изучали русский язык в университете: Dc1 – 8 лет, Dc2 – 5 лет, Dc3 – 8 лет, Dc4 – 8 лет. Ни один из дикторов не сослался на нарушения речи или слуха.

Запись осуществлялась в лаборатории экспериментально-фонетических исследований Амурского государственного университета через микрофон на микшерный пульт и на звуковую плату компьютера. Использовались стандартные параметры оцифровки: частота дискретизации – 44 кГц, разрядность – 16 бит, моно. Дикторы чувствовали себя хорошо, боязни микрофона не проявляли и вели себя естественно.

В ходе записи были полученные образцы спонтанной речи общей длительностью звучания более 2,5 часов. В табл. 1 указана общая продолжительность речевых образцов по каждому диктору.

Таблица 1

Общая продолжительность речевых образцов по каждому диктору

Total duration of speech samples for each subjects

Table 1

|

№ диктора |

Шифр |

Продолжительность речи |

|

1 |

Dc_r1 |

17 мин. 21 с |

|

Dc1 |

15 мин. |

|

|

2 |

Dc_r2 |

22 мин. 45 с |

|

Dc2 |

9 мин. 33 с |

|

|

3 |

Dc_r3 |

13 мин. 58 с |

|

Dc3 |

11 мин. 7 с |

|

|

4 |

Dc_r4 |

19 мин. 52 с |

|

Dc4 |

16 мин. 30 с |

|

|

5 |

Dr1 |

6 мин. 48 с |

|

6 |

Dr2 |

2 мин. 26 с |

|

7 |

Dr3 |

11 мин. 54 с |

|

8 |

Dr4 |

8 мин. 19 с |

На первом этапе изучались количественные характеристики пауз. Было выявлено, что на указанное время звучания дикторы употребили 3 653 паузы на 18 661 слово: Dc_r1 – 407 на 1 297 слов, Dc_r2 – 445 на 1 678 слов, Dc_r3 – 356 на 1 067 слов, Dc_r4 – 394 на 808 слов, Dc1 – 378 на 3 504 слова, Dc2 – 268 на 1 858 слов, Dc3 – 312 на 2 608 слов, Dc4 – 487 на 2 969 слов, Dr1 – 164 на 674 слова, Dr2 – 60 на 181 слово, Dr3 – 227 на 1 116 слов, Dr4 – 155 на 901 слово. Соотношение количества слов с числом употребленных пауз (коэффициент паузации: количество слов, деленное на количество пауз) по каждому диктору продемонстрировано в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что у одних и те же дикторов – Dc1-4 и Dc_r1-4 – коэффициент паузации возрастает (сигнализируя о сокращении количества пауз) в родной китайской речи по сравнению с акцентной русской. Таким образом, в нашем случае увеличение количества пауз (уменьшение значения коэффициента) является очевидным просодическим индикатором иностранного акцента. Для наших дикторов, говорящих на родном языке, данный коэффициент варьирует в пределах 6,1–9,3 для китайцев и 3,0–5,8 для русских, тогда как для китайцев, говорящих по-русски, он составляет 2,1–3,8, сокращаясь для каждого диктора почти в два-три раза по сравнению с их же родной речью.

Таблица 2

Соотношение количества слов и пауз в спонтанной речи (по 8 дикторам)

The proportion of words and pauses in spontaneous speech of 8 subjects

Table 2

|

№ диктора |

Шифр |

Количество пауз |

Количество слов |

Коэффициент паузации |

|

1 |

Dc_r1 |

407 |

1 297 |

3,2 |

|

Dc1 |

378 |

3 504 |

9,3 |

|

|

2 |

Dc_r2 |

445 |

1 678 |

3,8 |

|

Dc2 |

268 |

1 858 |

6,9 |

|

|

3 |

Dc_r3 |

356 |

1 067 |

3,0 |

|

Dc3 |

312 |

2 608 |

8,4 |

|

|

4 |

Dc_r4 |

394 |

808 |

2,1 |

|

Dc4 |

487 |

2 969 |

6,1 |

|

|

5 |

Dr1 |

164 |

674 |

4,1 |

|

6 |

Dr2 |

60 |

181 |

3,0 |

|

7 |

Dr3 |

227 |

1 116 |

4,9 |

|

8 |

Dr4 |

155 |

901 |

5,8 |

Примечание : зависимость между значением коэффициента и количеством пауз обратная – чем меньше коэффициент, тем больше пауз, и наоборот.

Анализ речи дикторов позволил выявить некоторые универсальные и типологические тенденции. Во-первых, большинство русских и все китайские дикторы использовали в основном незаполненные паузы, и только один русский диктор Dr2 применял другую стратегию, отдавая предпочтение заполненным паузам. Следует также отметить, что один китайский диктор Dc_r1 в своей русской речи употребил схожее количество заполненных и незаполненных пауз. Полученные данные идут вразрез с полученными ранее результатами Л. Р. Роуза о том, что чаще всего наша речь прерывается заполненными паузами [Rose, 1998, рр. 2–3], и с данными нашего предшествующего пилотного эксперимента, основанного на меньшем количестве дикторов [Тэн, 2015]. Полная картина выявленных типов пауз и их количества по каждому диктору представлена в табл. 3.

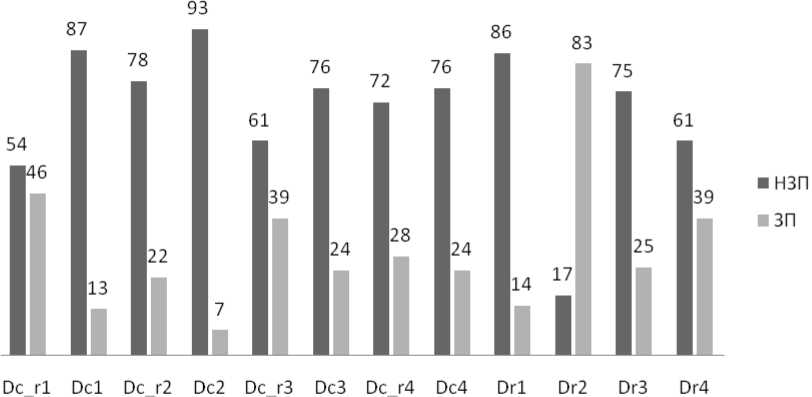

На рис. 1 представлено процентное соотношение незаполненных и заполненных пауз по каждому диктору с указанием шифров (напомним, что каждому китайскому диктору присвоено два шифра).

Можно выделить 5 вариаций заполненных пауз (см. табл. 3): 1) только заполнитель (З); 2) заполнитель с предшествующим перерывом фонации (обозначен нижним подчеркиванием); 3) заполнитель с последующим перерывом фонации; 4) заполнитель с перерывом фонации справа и слева от него; 5) переспрос. Соотношение этих вариаций у дикторов было разным.

Из всех пауз, употребленных в русской речи китайцев, 510 оказались заполненными: Dc_r1 – 188, Dc_r2 – 71, Dc_r3 – 139, Dc_r4 – 112. При этом подавляющее большинство заполнителей были вокалическими элементами; количество переспросов оказалось небольшим

Таблица 3

Количественные характеристики пауз в спонтанной речи (по 8 дикторам)

Table 3

Quantity of pauses in spontaneous speech of 8 subjects

|

Диктор |

Шифр |

Тип паузы |

Итого |

Длительность паузы, с |

|||||

|

Неза-полненная |

Заполненная |

||||||||

|

переспрос |

заполненная (З) |

З |

З . |

З . |

|||||

|

1 |

Dc_r1 |

219 |

2 |

19 |

114 |

4 |

49 |

407 |

2,6 |

|

Dc1 |

328 |

0 |

1 |

42 |

0 |

7 |

378 |

2,4 |

|

|

2 |

Dc_r2 |

347 |

18 |

8 |

27 |

1 |

17 |

445 |

3,1 |

|

Dc2 |

249 |

0 |

0 |

5 |

0 |

14 |

268 |

2,1 |

|

|

3 |

Dc_r3 |

217 |

1 |

31 |

70 |

5 |

32 |

356 |

2,4 |

|

Dc3 |

237 |

0 |

10 |

43 |

6 |

16 |

312 |

2,1 |

|

|

4 |

Dc_r4 |

282 |

0 |

6 |

40 |

11 |

55 |

394 |

3,0 |

|

Dc4 |

368 |

0 |

8 |

47 |

14 |

50 |

487 |

2,0 |

|

|

5 |

Dr1 |

141 |

0 |

6 |

9 |

6 |

2 |

164 |

2,5 |

|

6 |

Dr2 |

10 |

1 |

21 |

13 |

7 |

8 |

60 |

2,4 |

|

7 |

Dr3 |

171 |

0 |

4 |

19 |

2 |

31 |

227 |

3,1 |

|

8 |

Dr4 |

95 |

0 |

13 |

21 |

9 |

17 |

155 |

3,2 |

|

Итого |

2 664 |

22 |

127 |

450 |

65 |

298 |

3 653 |

2,6 |

|

Рис. 1. Процентное соотношение незаполненных (НЗП) и заполненных (ЗП) пауз Fig. 1. Percentage of empty (NZP) and filled (ZP) pauses

(в родной китайской речи дикторы не употребили никаких переспросов). В родной китайской речи дикторы употребили 263 заполненные паузы: Dc1 – 50, Dc2 – 19, Dc3 – 75, Dc4 – 119. Носители русского языка в своей родной русской речи употребили 189 заполненных пауз: Dr1 – 23, Dr2 – 50, Dr3 – 56, Dr4 – 60. Согласно полученным данным (см. рис. 1), и китайские, и русские дикторы в своей родной речи употребляли схожее соотношение незаполненных и заполненных пауз. Однако при переходе дикторов-китайцев на русскую речь данное соотношение заметно менялось в сторону увеличения количества заполненных пауз в два и более раз (за исключением одного диктора китайца – Dc_r1/Dc1, который в своей родной китайской и русской акцентной речи употребил почти одинаковый процент незаполненных и заполненных пауз).

2.2. Акустический анализ вокалических заполнителей

На втором этапе все нелексические вокалические заполнители подверглись акустическому анализу (замеры длительности; направление F0 – основного тона голоса (вверх, вниз, ровное без выраженных движений вверх / вниз), демонстрирующее интонацию, с которой реализованы заполнители; средние значения F1, указывающие на подъем гласного, и F2, указывающие на ряд гласного). Все измерения производились автоматически в программе акустического анализа речевого сигнала PRAAT. С помощью соответствующей встроенной функции в табличном процессоре Microsoft Excel были получены средние значения F1 и F2 (табл. 4). В ходе анализа были выявлены три группы вокалических заполнителей: простые (гласные монофтонги), сочетания гласных и сочетания гласных с носовыми сонантами. Полученные данные по простым вокалическим заполнителям отражены в табл. 4; данные по сложным заполнителям (сочетаниям гласных и сочетаниям гласных с сонантами) описаны отдельно.

Результаты замеров (см. табл. 4) показывают, что средняя длительность заполнителей широко варьировала у разных дикторов в следующих пределах: для средней 159–593, для минимальной 40–537, для максимальной 164–1 252. Немало пауз обладало длительностью ниже

Таблица 4

Качественные и количественные характеристики простых вокалических заполнителей пауз

Qualitative and quantitative features of simple vocalic pause fillers

Table 4

|

Шифр |

Простой заполнитель |

Количество |

F1 (mean) |

F2 (mean) |

Длительность |

||

|

mean |

min |

max |

|||||

|

Dc_r1 |

а-образный |

57 |

653 |

1 224 |

377 |

61 |

745 |

|

ɤ-образный |

55 |

607 |

1 260 |

370 |

40 |

849 |

|

|

о-образный |

6 |

562 |

1 069 |

327 |

154 |

572 |

|

|

Dc_r2 |

a-образный |

28 |

669 |

1 331 |

455 |

90 |

1 105 |

|

ɤ-образный |

6 |

552 |

1 275 |

510 |

308 |

667 |

|

|

о-образный |

1 |

551 |

1 161 |

407 |

407 |

407 |

|

|

Dc_r3 |

а-образный |

63 |

653 |

1 406 |

395 |

46 |

1 215 |

|

ɤ-образный |

19 |

578 |

1 368 |

593 |

192 |

1 252 |

|

|

о-образный |

1 |

539 |

1 085 |

394 |

394 |

394 |

|

|

Dc_r4 |

а-образный |

21 |

648 |

1 332 |

372 |

159 |

714 |

|

ɤ-образный |

43 |

542 |

1 361 |

419 |

71 |

941 |

|

|

о-образный |

2 |

463 |

1 020 |

324 |

210 |

438 |

|

|

ɛ-образный |

7 |

502 |

1 618 |

200 |

86 |

505 |

|

|

Dr1 |

а-образный |

6 |

688 |

1 297 |

360 |

130 |

681 |

|

ɤ-образный |

1 |

573 |

1 460 |

537 |

537 |

537 |

|

|

ɛ -образный |

3 |

647 |

1 638 |

386 |

259 |

531 |

|

|

Dr2 |

а-образный |

10 |

671 |

1 301 |

299 |

74 |

600 |

|

о-образный |

5 |

607 |

1 190 |

383 |

271 |

534 |

|

|

ɤ-образный |

1 |

551 |

1 372 |

218 |

218 |

218 |

|

|

ɛ-образный |

2 |

573 |

1 616 |

306 |

265 |

347 |

|

Окончание табл. 4

|

Шифр |

Простой заполнитель |

Количество |

F1 (mean) |

F2 (mean) |

Длительность |

||

|

mean |

min |

max |

|||||

|

Dr3 |

а-образный |

43 |

699 |

1 307 |

441 |

138 |

828 |

|

Dr4 |

а-образный |

41 |

695 |

1 346 |

177 |

105 |

470 |

|

ɤ-образный |

3 |

523 |

1 359 |

297 |

174 |

415 |

|

|

ɛ -образный |

2 |

561 |

1 768 |

159 |

154 |

164 |

|

|

Dc1 |

а-образный |

27 |

682 |

1 358 |

278 |

123 |

584 |

|

ɤ-образный |

10 |

603 |

1 370 |

464 |

235 |

871 |

|

|

о-образный |

0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Dc2 |

а-образный |

7 |

649 |

1 276 |

424 |

234 |

697 |

|

ɤ-образный |

2 |

496 |

1 315 |

430 |

334 |

526 |

|

|

о-образный |

0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Dc3 |

а-образный |

34 |

647 |

1 403 |

336 |

116 |

1 106 |

|

ɤ-образный |

15 |

567 |

1 332 |

387 |

88 |

801 |

|

|

о-образный |

1 |

607 |

1 132 |

213 |

213 |

213 |

|

|

Dc4 |

а-образный |

18 |

656 |

1 279 |

234 |

52 |

468 |

|

ɤ-образный |

10 |

581 |

1 440 |

328 |

111 |

632 |

|

|

о-образный |

1 |

561 |

1 085 |

200 |

200 |

200 |

|

Примечание : mean – среднее значение, min – минимальное значение, max – максимальное значение.

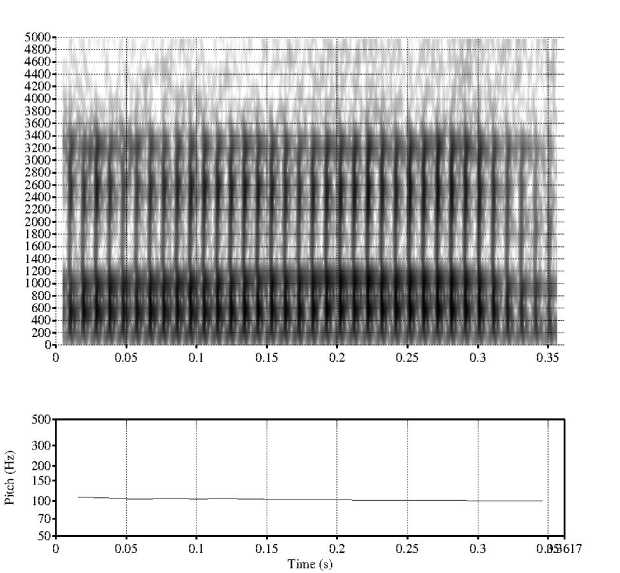

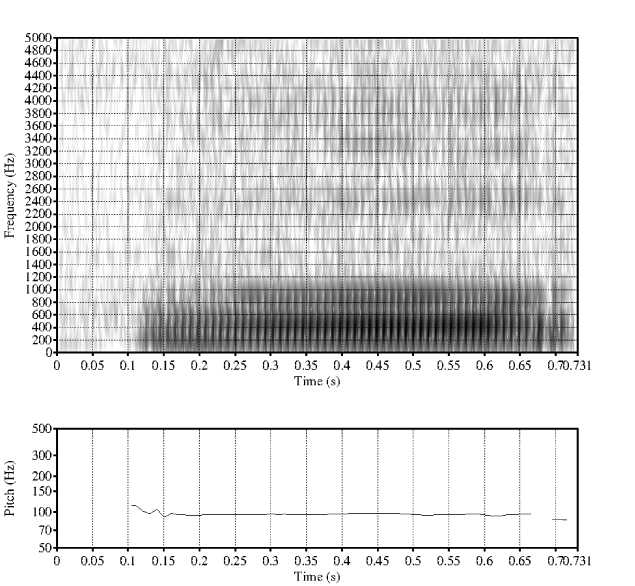

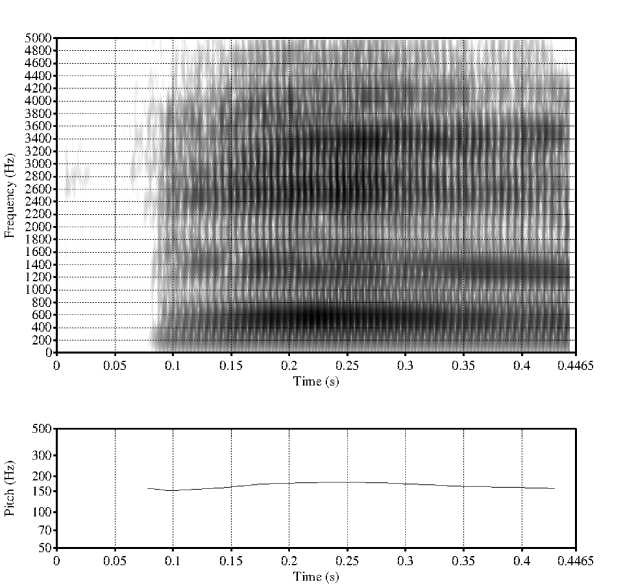

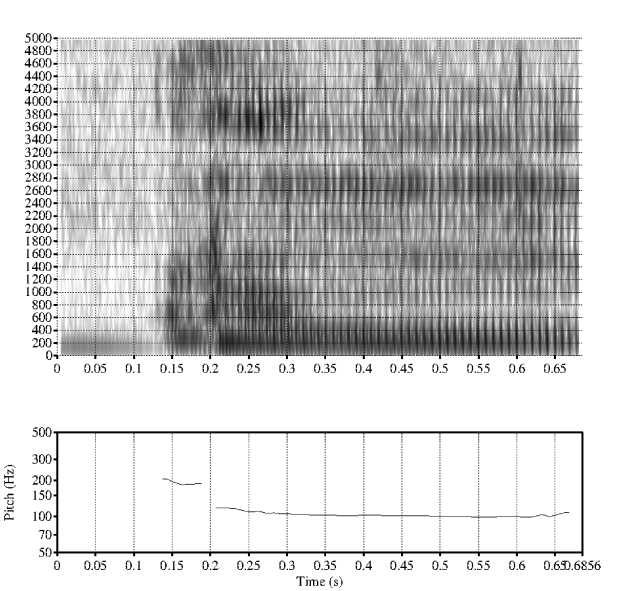

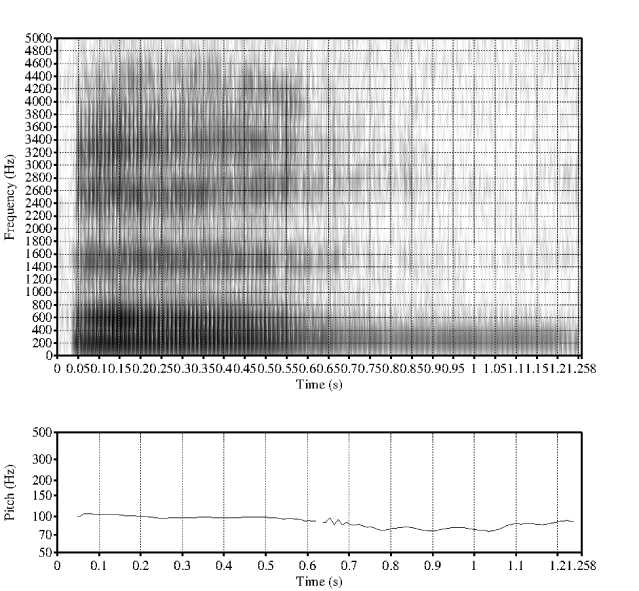

общепринятого нижнего порога восприятия паузы (подробнее об этом см. [Вольская, 2004, с. 131–133; Rose, 1998, рр. 6–7]. Анализ направления движения F0 (см. кривую основного тона (=Pitch) на рис. 2–12) показывает, что практически все заполнители – как простые, так и сложные, как в родной, так и в акцентной речи – были реализованы ровным тоном, без выраженного движения кривой основного тона вверх или вниз. Исключения были редкими: отмечались единичные случаи нисходящего (например, на рис. 13 – выраженная деклинация) и восходящего тонов. Очевидно, что указанную тенденцию преобладания ровного тона можно считать универсальной и что тональный характер китайского языка, в отличие от русского, этому процессу не препятствует.

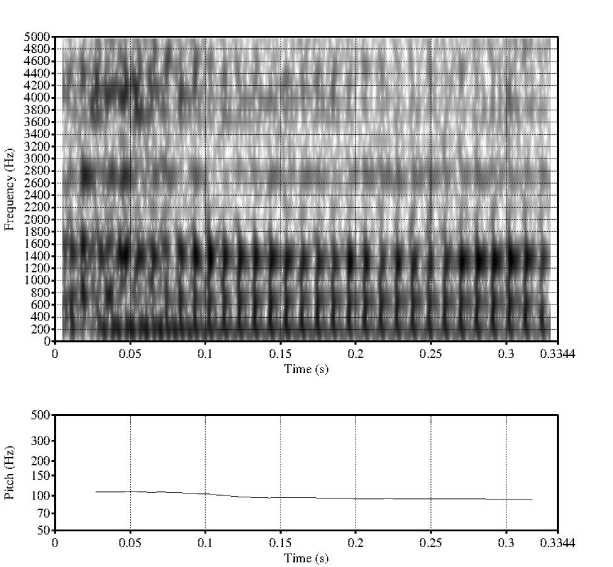

В качественном составе вокалических заполнителей были также выделены универсальные и специфические черты. Так, наиболее типичным вокалическим заполнителем и у русских, и у китайских дикторов в русской речи оказался [а]-образный гласный. Только у одного из китайских дикторов он уступал по частотности гласному [ɤ]. Для трех из четырех дикторов-китайцев это преобладание оказалось значительным – в 2–4 раза. В речи носителей русского языка [а]-образный заполнитель был немного более открытым, чем в русской речи китайцев и родной китайской речи, о чем свидетельствуют значения F1, которые у китайцев систематически немного ниже, чем у русских (648–669 и 671–699 Гц соответственно). На рис. 2–3 приведены соответствующие примеры реализации данного заполнителя в речи китайского и русского дикторов.

Рис. 2. а-образный заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 2. a-like filler from a Chinese speaker

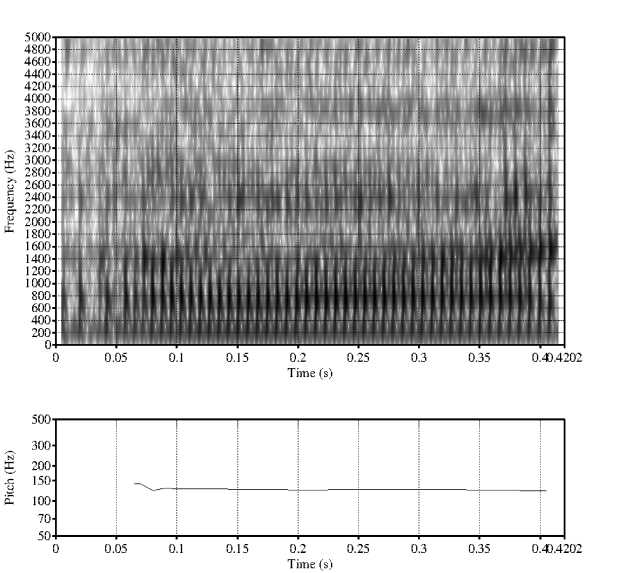

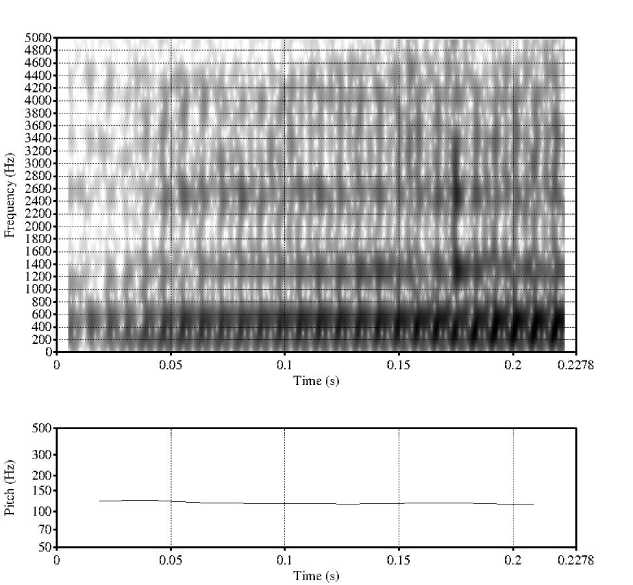

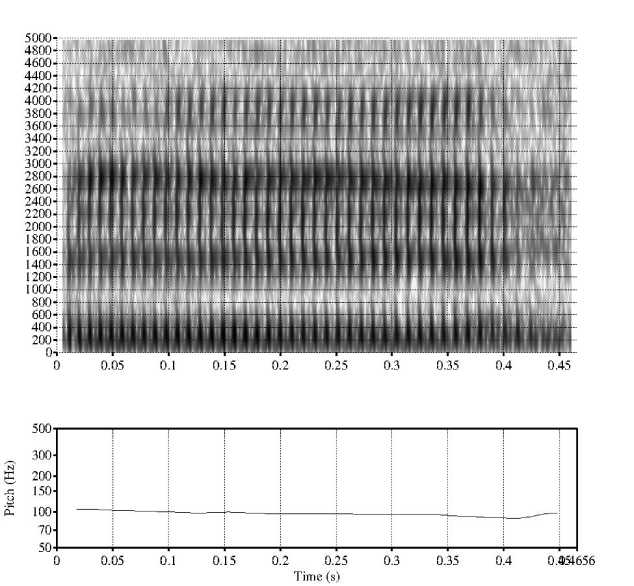

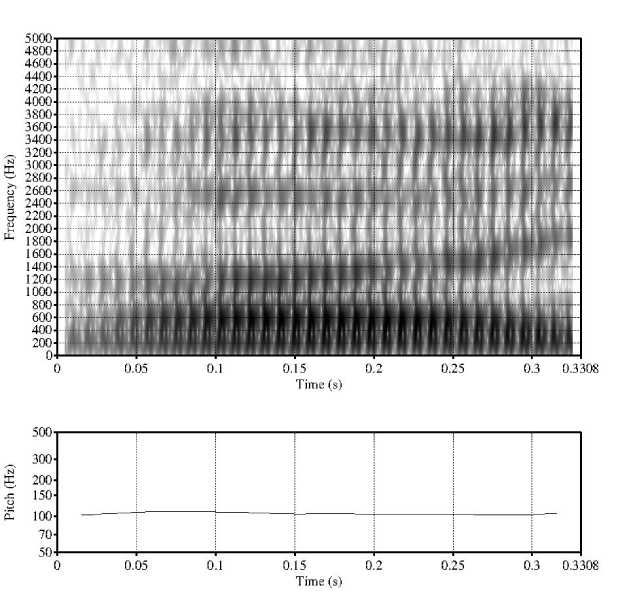

Один из русских дикторов сравнительно часто использовал [о]-образный гласный (в речи других русских дикторов этот заполнитель не встретился), однако все китайцы в своей русской речи изредка употребляли этот заполнитель (см. рис. 4–5). В отличие от предыдущего заполнителя, данный заполнитель характеризуется более низкими значениями F1 (463– 607 Гц) и F2 (1 020–1 190 Гц).

Рис. 3. а-образный заполнитель в речи диктора-русского

Fig. 3. a-like filler from a Russian speaker

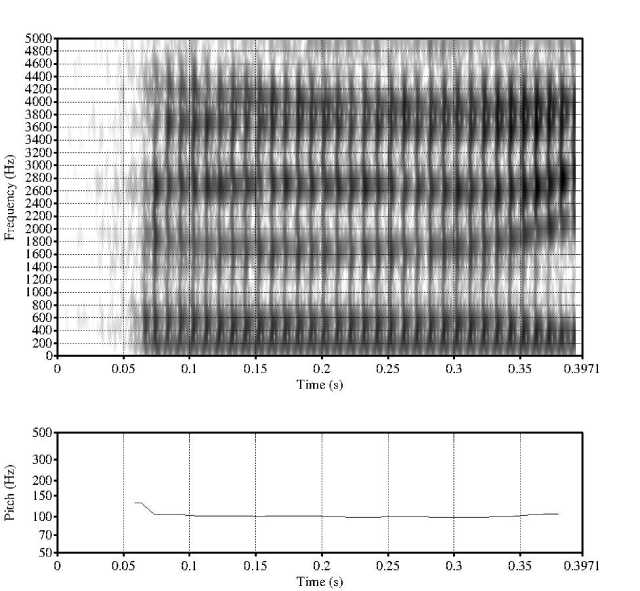

Рис. 4. о-образный заполнитель в речи диктора-русского

Fig. 4. o-like filler from a Russian speaker

Рис. 5. о-образный заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 5. o-like filler from a Chinese speaker

Рис. 6. ɤ-образный заполнитель в речи диктора-русского

Fig. 6. ɤ-like filler from a Russian speaker

Рис. 7. ɤ-образный заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 7. ɤ-like filler from a Chinese speaker

Рис. 8. m-образный заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 8. m-like filler from a Chinese speaker

Рис. 9. [ɤŋ] заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 9. [ɤŋ] filler from a Chinese speaker

Рис. 10. [ai] заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 10. [ai] filler from a Chinese speaker

Рис. 11. [ei] заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 11. [ei] filler from a Chinese speaker

Рис. 12. [am] заполнитель в речи диктора-русского

Fig. 12. [am] filler from a Russian speaker

Рис. 13. [ɛn] заполнитель в речи диктора-китайца

Fig. 13. [ɛn] filler from a Chinese speaker

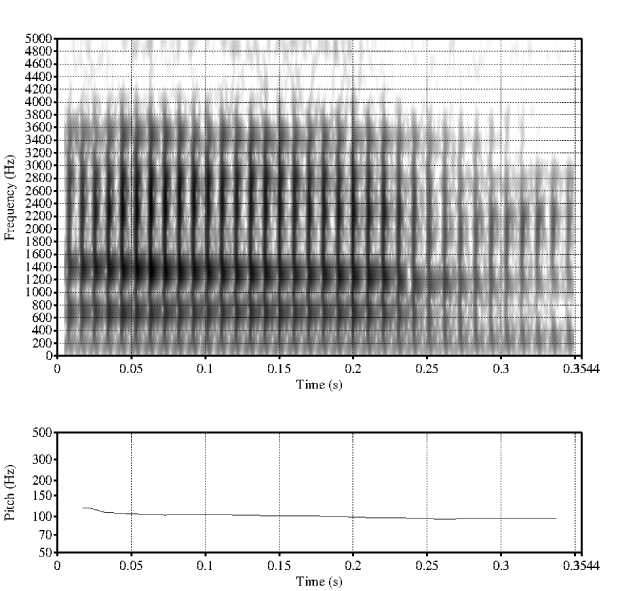

Три из четырех русских дикторов также изредка употребляли [m]-образный заполнитель (по 2–4 случая); этот заполнитель встречался гораздо чаще в русской речи китайцев (кроме Dc_r3). Двое русских (реже) и все китайские (чаще) дикторы использовали разные сочетания гласных заполнителей: [ou], [ɛо], [ai], [ei], [ao]. Однако у русских были отмечены лишь единичные случаи, носящие индивидуальный характер. Двое китайских дикторов употребляли сочетания гласных только в русской речи, а оставшиеся двое – и в русской, и в китайской. Типичный пример показан на рис. 8.

Только у китайцев систематически встречался заполнитель [ɤ] (как в китайском слове «гусь», но реализованный ровным тоном), а для русских дикторов этот заполнитель был не характерен и встречался очень редко (см. рис. 6–7). В целом, данный заполнитель схож с [а]-образным по ряду (близкие значения F2), но более закрыт (меньшие значения F1). Наконец, совершенно уникальными заполнителями для речи изученных китайских дикторов являются сочетания гласного с заднеязычным или переднеязычным носовым сонантом – [ɤŋ] (встретился в речи всех китайцев) (см. рис. 9) и [ɛn] (у двух китайцев в русской речи и у трех – в китайской) (см. рис. 13).

Заполнители [m] и [am] (см. рис. 12) периодически используются почти всеми русскими и китайскими дикторами, а заполнители [ɤŋ] и [ɛn] встречались только у китайских дикторов (у одних реже, у других чаще).

Сложные гласные заполнители использовались в целом редко. Только два русских диктора изредка прибегали к ним. Все китайские дикторы употребляли сложные гласные, но двое из них – только в русской речи, а двое – и в русской, и в китайской. Сложные гласные в речи китайцев отличались бо́льшим разнообразием, чем в речи русских. Примеры продемонстрированы на рис. 10–11.

Заполнители в русской и китайской речи китайцев оказались схожими. Вместе с тем зафиксирован ряд отличий. Заполнители [a] и [ɤ] в русской речи у китайцев используются чаще, чем в своей китайской речи.

В русской речи китайские дикторы использовали заполнитель [m] чаще, чем в своей китайской речи, кроме одного диктора, а заполнитель [аm] половина дикторов использовала в китайской речи сравнительно часто, а в русской – довольно редко. В то же время три из четырех носителей русского языка довольно часто использовали [am] в качестве заполнителя.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. Во-первых, подавляющее большинство носителей русского и китайского языков в своей речи предпочитали незаполненные паузы. Во-вторых, универсальным и самым частотным вокалическим заполнителем пауз у подавляющего большинства дикторов является а-образный гласный, к универсальным, но гораздо менее частотным заполнителям можно также отнести [m] и [am]. В-третьих, [ɤ]-образный гласный можно считать явным маркером китайского акцента в русской интерферированной речи; [о]-образный гласный, скорее всего, следует считать дополнительным маркером китайского акцента, учитывая его более низкую частотность по сравнению с [ɤ]-образным заполнителем. В-четвертых, разнообразные сложные гласные и сочетание гласного с заднеязычным и переднеязычным носовыми сонантами характерны для китайских хезитаций. При этом первые явно «спровоцированы» наличием дифтонгов в системе китайских финалей. Наконец, подавляющее большинство заполнителей реализовано ровным тоном.

Необходимо проведение перцептивного эксперимента для того, чтобы определить, могут ли носители русского и китайского языков распознать русских и китайцев только по заполнителям пауз. Результаты такого эксперимента могут оказаться полезными для разработчиков автоматических систем речевосприятия.

Список литературы Особенности паузации в родной и акцентной спонтанной речи: акустический анализ китайской родной, русской акцентной и русской родной речи

- Блохина Л. П. Специфика фонетической организации спонтанных текстов // Звучащий текст. М., 1983. С. 61–74.

- Вольская Н. Б. О паузе и не только о ней // Фонетические чтения в честь 100-летия со дня рождения Л. Р. Зиндера: Сб. ст. / Науч. ред. Л. В. Бондарко. СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2004. С. 129–136.

- Зиндер Л. Р. Общая фонетика // Зиндер Л. Р. Общая фонетика и избранные статьи. СПб.: Филол. фак. С-Петерб. гос. ун-та; М.: Академия, 2007. С. 7–354.

- Интерференция звуковых систем / Под ред. Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкой. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 280 с.

- Ли И., Андросова С. В. Фонетические особенности слов в их обычных функциях и в качестве слов-паразитов (на материале китайского языка) // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2019. Вып. 5, № 3. С. 99‒116.

- Савинский В. Г. Распределение и функции пауз в ритмико-смысловом членении устной речи // Вестник Моск. ун-та. Серия 9 «Филология». 1981. № 2. С. 62–71.

- Светозарова Н. Д. Просодическая организация высказывания и интонационная система языка: Дис. ... д-ра филол. наук / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Л., 1983. 514 с.

- Тэн Х. Универсальные и типологические черты паузации в спонтанной речи носителей разных языков // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2015. Вып. 1, № 2. С. 105–113.

- Тэн Х., Андросова С. В. Общие и специфические проявления феномена хезитационного удлинения в русской и китайской спонтанной речи // Вестник Моск. гос. лингв. ун-та. 2016. Вып. 2 (741). С. 83–93.

- Шевченко Т. И. Фонетика и фонология английского языка: Курс теоретической фонетики английского языка для бакалавров. Дубна: Феникс+, 2011. 256 с.

- Чэн Ч. О способах «выхода» говорящего из хезитационной заминки: on-line и off-line коррекция в русской речи носителей китайского языка // Коммуникативные исследования. 2016а. № 3 (9). С. 55–66.

- Чэн Ч. Русская спонтанная речь на неродном языке: анализ хезитации (на материале русской речи китайцев) // Вестник Перм. ун-та. Серия: Российская и зарубежная филология. 2016б. Вып. 1 (33). С. 53–62.

- Burchfield L. A., Bradlow A. R. Syllabic reduction in Mandarin and English speech. JASA, 2014, no. 135 (6). DOI 10.1121/1.4874357

- Cao J. Rhythm of spoken Chinese – Linguistic and paralinguistic evidences. In: Proc. of the 6th International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP 2000). Beijing, China, 2000, pp. 1–4.

- Cheng C., Xu Y. Extreme reductions: Contraction of disyllables into monosyllables in Taiwan Mandarin. In: Proc. of Interspeech, 2009. ISCA, Brighton, UK, 2009, pp. 456–459.

- Chen A. C.-H., Tseng S.-C. Prosodic encoding in Mandarin spontaneous speech: Evidence for clause-based advanced planning in language production. Journal of Phonetics, 2019, no. 76, pp. 1–22. DOI 10.1016/j.wocn.2019.100912

- Rose L. R. The Communicative Value of Filled Pauses in Spontaneous Speech: A Thesis submitted to the Faculty of Arts of the University of Birmingham in part fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in TEFL/TESL. Birmingham, 1998, 98 p. URL: http://www.roselab.sci.waseda.ac.jp/resources/file/madissertation.pdf (дата обращения 03.03.2017).

- Sun Y., Shih C. Boundary-conditioned anticipatory tonal coarticulation in Standard Mandarin. Journal of Phonetics, 2021, no. 84, pp. 1–27. DOI 10.1016/j.wocn.2020.101018

- Tseng S. C. Contracted Syllables in Mandarin: Evidence from Spontaneous Conversations. Language and Linguistics, 2005, no. 6 (1), pp. 153–180.

- Yang L., Esposito R. Tonal variations in Mandarin: Data from spontaneous and read speech. In: ICPhS XVII. Hong Kong, 2011, pp. 2200–2203.