Особенности перцептивного строя английского языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале британского и американского вариантов)

Автор: Байбурова Ольга Васильевна, Мякотникова Светлана Юрьевна, Чугаева Татьяна Николаевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Статья в выпуске: 1 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются строевые черты современного английского языка, оценивается тенденция его радикальной типологической перестройки, характеризующейся утратой свойств языка фонемного типа и движением в направлении к языку, совмещающему свойства корнеизолирующего и агглютинативного. Подробно рассматриваются особенности строя американского варианта английского языка в области вокалической системы в количественном и качественном отношении, отличительные черты консонантизма и слогоделения, общего фонетического облика слова. Обсуждается статус американского английского по отношении к британскому. На основе экспериментальных данных по восприятию программ английских слов британскими и американскими аудиторами решается вопрос о соотношении механизмов восприятия «родного» и «акцентного» английского слова британцами и американцами. Делается вывод о сходстве и различии перцептивных механизмов двух вариантов английского языка и особенностях строя английского языка в перцептивном аспекте.

Строй английского языка, британский и американский варианты, механизмы восприятия, существенные лингвистические признаки, перцептивные особенности строя

Короткий адрес: https://sciup.org/14729428

IDR: 14729428 | УДК: 811.11

Текст научной статьи Особенности перцептивного строя английского языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале британского и американского вариантов)

Понятие формы открывает исследователю путь к постижению тайн языка, выяснению его сущности.

В. Фон Гумбольдт

Представление о системности языка, т. е. понимание языковой системы как совокупности взаимосвязанных частей, подготовленное трудами В. фон Гумбольдта, И. А. Бодуэна де Куртене, Ф. де Соссюра, А. А. Потебни и других ученых, стало общепринятым в современной лингвисти- ке. Наряду с термином система используется термин структура, имеет место тенденция к дифференциации этих понятий, хотя общепринятого их разграничения пока не установлено. В самом общем виде система описывается как совокупность элементов, связанных определенными отношениями, а структура как тип этих отношений, как способ организации системы [Ка-севич 1977: 13–14].

При этом наблюдается стремление отыскать в строении языка «истинное и первичное», «общий

источник отдельных своеобразий», чтобы «соединить разрозненные черты в единое органическое целое» [Гумбольдт 1984: 70], найти то «организующее начало, по отношению к которому конкретное сочетание различных свойств оказывается неслучайным» [там же; Мельников 1971: 360]. Э. Сепир называет это «покроем», неповторимым «главным чертежом» языка, «реальным и наисущественнейшим началом в жизни языка» [Сепир 1934: 44].

В отечественной лингвистике в этом смысле сложилось понятие строя языка, отличающегося от системы и структуры языка, хотя нередко понятия строя, системы и структуры языка 1 рассматриваются в синонимическом ряду.

В работах, посвященных проблемам строя языка, отмечается, что, помимо подробных описаний языковых систем и полных классификаций их структурных и функциональных особенностей, лингвистика нуждается в описаниях наиболее существенных особенностей языковой системы, что отражает целостность и единство ее строя [Адмони 1988; Плоткин 1989; Смирницкий 1956] и позволяет охарактеризовать своеобразие типологического облика данного языка. Совокупность таких существенных особенностей языковой системы традиционно понимают как строй языка (см. напр.: [Бондарко 1977; Гак 1977; Звуковой строй языка 1979; Единицы разных уровней грамматического строя языка 1969 и др.]). В. Я. Плоткин определяет строй языка как «совокупность существенных черт языковой системы и принципы, положенные в ее основу», делая это понятие доминантным, закрепляя его органическую целостность и совокупность основополагающих принципов языковой системы. При описании строя языка «на первый план выдвигаются наиболее существенные черты, которые в теснейшем взаимодействии друг с другом определяют индивидуальное, неповторимое лицо данного языка» [Плоткин 1989: 8–9].

Очевидно, что полное описание строя того или иного языка возможно лишь при учете позиции как говорящего, что традиционно в лингвистической литературе [Адмони 1964, 1988; Ильиш 1971; Смирницкий 1956; Плоткин 1967, 1989], так и слушающего [Зиндер 1972, 1979; Бондарко 1977; А. А. Леонтьев 1975; Зимняя 1976; Залев-ская 2005; Винокур 2005 и др.].

Поскольку любое описание языка имеет дело и с формой, и с содержанием и выбор пути в ту или другую сторону определяется задачей, стоящей перед исследователем [Зиндер, Маслов 1982: 69], путь от формы к содержанию соответствует позиции воспринимающего речь.

Строй английского языка. Характеризуя строй современного английского языка, Б. А. Ильиш подчеркивает, что нынешнее состояние языка рассматривается как «этап развития движущейся системы, которая претерпела большие изменения на протяжении своей истории от древнейших времен до наших дней» [Ильиш 1948: 6]. Исторически английский язык развивался как язык синтетический, в котором грамматическая функция слова и его взаимоотношения с другими словами выражались изменениями в самом слове (суффиксы, внутренняя флексия, чередование согласных). Однако еще до ХI в. в древнеанглийском языке начинают проявляться аналитические тенденции – грамматическая функция слов выражается формальными и служебными словами и порядком слов [там же: 21]. Отдельные элементы строя языка, по его мнению, органически связаны между собой и представляют лишь различные стороны или аспекты единого целого [Ильиш 1971: 6]. В результате долгого исторического развития строй английского языка обрел многие своеобразные черты, заметно выделяющие его среди других современных германских языков [там же].

В работах В. Я. Плоткина предлагается комплексный подход к описанию строя английского языка как целостного единства трех взаимосвязанных подсистем – грамматической, лексической, фонетической [Плоткин 1967, 1975, 1976, 1989]. Он исходит из того, что «индивидуальность строя языка создается своеобразием совокупности строевых черт, которые по отдельности или в различных комбинациях способны повторяться во многих языках. Небольшое число существеннейших строевых черт определяет тип, к которому принадлежит тот или иной язык» [Плоткин 1989: 11].

Лексический строй английского языка характеризуется «сложным сочетанием различных элементов, которые наслаивались один на другой на протяжении истории языка и вступали в различные взаимоотношения между собой» [Ильиш 1948: 303–319]. В результате этих процессов отмечается неоднородность слоев английской лексики, которые обладают различными особенностями [там же: 15]. Ученый указывает на «сосуществование двух типологически разнородных слоев лексики: исконного аналитизированного и заимствованного синтетического» [Плоткин 1989: 229]. Причем на слой заимствованной «длиннословной» лексики не распространяются такие строевые черты английского языка, как немного-сложность, частеречная гибкость, сниженная аффиксальная валентность, стабильность корня при аффиксации, высокая активность в словосложении и создании аналитических лексем. Этот слой лек- сики характеризуется частеречной фиксированностью, высокой вариативностью как основы, так и аффикса, неучастием в аналитических лексемах и словосложении, четкостью морфемной структуры слова [Плоткин 1989: 189].

Характеризуя звуковой строй современного английского языка, В. Я. Плоткин отмечает более интенсивное развитие вокалической системы по сравнению с консонантной и как результат «богатый по инвентарю фонем вокализм, необходимый для формирования достаточного количества мо-новокалических односложных корней» [там же: 229]. Этим обстоятельством он объясняет факт существования на протяжении всей истории английского языка свыше 20 фонем с «необычными, антропофонически сложными оппозициями, напр. усеченность, скольжение в разных направлениях» [там же: 196].

Наблюдается усиление регламентированности в строении корня, упрощение консонантных групп в его начале и особенно в исходе. Морфонологические правила присоединения словоизменительных суффиксов призваны обеспечить стабильность корня, что приводит к замене прежней регрессивной ассимиляции ассимиляцией прогрессивной, которая, однако, не может быть полной и потому не разрушает суффикса [там же: 228].

Отмечается характерное для английского языка синтетическое словоизменение с малым инвентарем формантов, утративших свойства флексий и приблизившихся к агглютинатам по способу соединения с корнем; сохранившиеся флективные форманты непродуктивны и носят реликтовый характер. Указывается на тенденцию широкого развертывания аналитического словоизменения, функционально объединенного с синтетическим в грамматических парадигмах [там же], а также массовый переход от частеречной специализации слова, типичной для флективных языков, к частеречной полифункциональности слова, присущей корнеизолирующим языкам. Это приводит, в частности, к коренному преобразованию нефинитной субпарадигмы глагола как промежуточной зоны между глаголом и прочими частями речи, в то время как во флективных языках эта зона формируется линиями, идущими от глагола к каждой части речи. Объем категориального словоизменения в английском языке сократился до четырех категорий с восемью оппозициями по двум частям речи: существительному (число с оппозициями множественности и единичности, падеж с оппозицией ограничительности) и глаголу (число с оппозицией единичности, время с оппозициями претерита, футурума, перфекта, континуала) [там же: 228].

Широкое развертывание аналитического лексемообразования компенсирует снижение потенциала синтетического словопроизводства, особенно в сфере глагольной лексики. Аналитическое лексемообразование в именной сфере смыкается со словосложением, и граница между этими способами лексического обогащения нечетка и подвижна [там же: 222].

Особое внимание В. Я. Плоткин обращает на то, что строевое значение имеют только продуктивные явления, не испытывающие лексических ограничений: «отклонения от моделей в индивидуальных лексических элементах для строя языка несущественны» [там же: 10]. Таким образом, показательными для строя языка являются частотные языковые элементы, определенные по принципу лингвистической вероятности.

По меткому замечанию Б. А. Ильиша, «спорность и шаткость многих элементов строя современного языка свидетельствуют о том, что он находится в состоянии неустойчивого равновесия и происходящие то там, то здесь толчки показывают направление, в котором язык, вероятно, будет развиваться в дальнейшем» [Ильиш 1948: 321]. Динамичное развитие аналитических тенденций в современном английском языке ставит перед лингвистами целый ряд новых теоретических проблем.

К числу спорных и противоречиво трактуемых относятся, в частности, вопросы сегментной просодики [Кузьменко 1991], связанные с неочевидным статусом английского слога, совпадением или несовпадением границ слога с границами слов и морфем, способами ритмического членения и типами его единиц, акцентными характеристиками и ударением, ролью гласных и согласных в слоге, а также фонологическим содержанием долготы (см., напр.: [Клейнер 2000, 2002]).

Ю. К. Кузьменко считает степень возможности превращения слогоконечных согласных в слогоначальные перед гласным следующего слога или слова одним из основных признаков, позволяющих определить фонологический тип языка. По возмож-ности/невозможности ресиллабации автор относит германские языки с корреляцией контакта, включая английский, к смешанной группе, а именно к языкам, «в которых противопоставлена возможность ресиллабации в словах со свободным контактом невозможности в словах с плотным контактом» [Кузьменко 1986: 130].

Как отмечается в работах Ю. А. Клейнера, одной из важнейших характеристик звуковой стороны английского языка считается противопоставление слогов, различающееся способом примыкания (контакта) гласного и последующего согласного, впервые описанное Э. Сиверсом как «резкий и плавный акцент» и введенное в качестве просодической «корреляции усечения слога» Н. С. Трубецким [Клейнер 2002: 41; Мячинская, Клейнер 1980: 147].

Противоречивы мнения по поводу фонологического статуса длительности вокалического сло-гоносителя. Одни исследователи разделяют точку зрения Н. С. Трубецкого относительно того, что длительность (беспрепятственная артикуляция гласного) или краткость (выражение усечения конечной фазы артикуляции гласного) определяются примыканием («слабым или сильным») [Клейнер 2002: 41–42; Кузьменко 1991; Либерман 1965; Essen 1961].

В других работах подчеркивается, что в парах /\:/7\/ и /u:/7V, нередко противопоставляемых в литературе по длительности, «упускается из виду более существенное противопоставление их по качеству, по напряженности/ ненапряженности» [Якобсон, Фант, Халле 1962: 204], а также четкая связь «так называемой традиционной долготы» одного и того же гласного с характером последующего согласного» [Интерференция звуковых систем 1987: 248; Gimson 2008; Rafael 1972]. В то время как общеизвестно, что длительность гласного зависит от характера последующего согласного (глухого, фортисного vs звонкого, ленисно-го), причем этим определяется тип контакта, плотного или свободного [Кукольщикова 1984].

Экспериментально-фонетические исследования Р. К. Потаповой на материале германских языков, в том числе английского, посвященные слогу и слоговым границам, приводят автора к выводу о том, что в английском языке существует лишь один тип примыкания – сильный (и его варианты) [Потапова 1986: 92]. Таким образом, пересматривается позиция, согласно которой при долгом гласном имеет место слабое примыкание, при кратком – сильное. Что касается набора фонетических коррелятов кратких и долгих гласных, все различия в динамике следует отнести прежде всего к общей качественноколичественной структуре гласных (локализация энергетического максимума, тембральные сегменты), «исключая конечную фазу примыкания последующего согласного, которая обнаруживает принципиальное сходство» [там же: 91–92].

По мнению Ю. А. Клейнера, усеченность/ не-усеченность рассматривают как фонетические характеристики гласных наряду с долготой, напряженностью и т. п., а не как проявление определенного типа примыкания, зависящего от характера слога. Автор утверждает, что «корреляция контакта основывается не на противопоставлении слогоносителей, но на противопостав- лении целых слогов» [Клейнер 2002: 44]; причем «способ примыкания и является просодическим минимумом в английском языке» [там же: 41].

Актуальнейшей проблемой лингвистической типологии считается «выявление типологически существенных строевых черт языков мира» [Плоткин 1989: 11], а также «выбор ведущего типологического критерия, стержневой, ключевой, определяющей черты в его системе» [там же: 12] (см. об этом также: [Мельников 1971 и др.]).

Политипологичность английского языка дает основания для разных точек зрения по поводу его ведущего типологического критерия. Так, Г. П. Мельников, характеризуя процесс развития строя английского языка как происходящую перестройку с «грамматической системы» – синтетической флективной структуры, имеющей богатые средства словообразования и словоизменения, – на «лексикологическую», подчеркивает увеличение подобия английского языка максимально изолирующему китайскому [там же: 366– 367]. По его мнению, вся система германских языков оптимизируется в соответствии с детерминантой лексикализации, но в английском языке этот процесс продвинулся дальше, чем в других германских языках [там же].

В. Я. Плоткин, описывая развернувшуюся в английском языке радикальную типологическую перестройку, преобразившую его из языка флективного, синтетического, в язык аналитический, характеризует его строй как совмещающий в себе свойства языка корнеизолирующего и агглютинативного [Плоткин 1989: 229].

Как полагает Н. А. Кобрина, доминирующим в английском языке является изолирующий способ выражения грамматических значений, который проявляется, прежде всего, в том, что порядок слов играет ту же роль, что и флексия во флективных языках; вторым типологическим средством выражения в языке она называет «аналитическую флексию» [Кобрина 1981: 62] . По данным Дж. Пирса, индекс изолирующих свойств, определяемых по методу Гринберга, составил 80 % (для китайского языка этот индекс равен 99 %) [Pierce 1977: 89].

О. И. Бродович предлагает пересмотреть то место, которое занимает английский язык в структурной типологии языков мира. Данные диалектной вариативности английского языка заставляют отказаться от признания его чисто фонемным языком, так как в этих данных со всей очевидностью проступает его движение от фонемных к несобственно слоговым языкам [Бро-дович 1988: 150].

Особенности строя американского вариан- та английского языка. Состояние «неустойчивого равновесия» английского языка значительно усугубилось с появлением его новых вариантов и разновидностей (regional/local varieties of English, World Englishes, New Englishes, Non-native Englishes, Euro-English, Global English, Common English, Continental English), которые сами являются неоднородными и социально маркированными. Различия и особенности, характеризующие разновидности английского языка, вызваны воздействием на них национальных языков и лингво-культур. В свою очередь, такая демократизация языка приводит к расшатыванию литературной нормы, ослаблению кодифицированной нормы, разработке новых национальных стандартов английского языка [Абрамова 2013: 70–71].

Обратимся к рассмотрению особенностей американского варианта английского языка. В исследованиях, посвященных определению статуса американского английского (далее – АЕ) в сопоставлении с британским (далее – ВЕ), не наблюдается единодушия.

В настоящее время большинством отечественных лингвистов АЕ признается вариантом английского языка, а не самостоятельным языком или диалектом [Амосова 1956; Арнольд 1981; Скибина 1996, 1997; Томахин 1982, 1996; Швейцер 1963, 1971, 1983; Шахбагова 1982]. Работы Л. Блумфильда, А. Бронштейна, Дж. Крэппа, О. Коннора, А. Гимсона, Дж. Кенниона, Г. Курата, Ф. Кэссиди, У. Лабова, Р. Макдевида, В. В.Васильева, И.А.Потаповой, А. Д. Швейцера, Т. И. Шевченко, Д. А. Шахбаговой и других исследователей внесли большой вклад в описание этих особенностей, помогли классифицировать отличительные черты (АЕ), установить основные закономерности его фонологической системы.

В англоязычной литературе дискуссия по поводу статуса АЕ продолжается с конца XIX– начала XX в. Г. Свит (Henry Sweet), Н. Уэбстер (N. Webster), Г. Менкен (H. Menken), исследуя различия между двумя «диалектами» или «вариантами» английского языка, находят их настолько разительными, что начинают говорить о языке США как о самостоятельном языке [Sweet, Menken 1957]. Другие лингвисты не соглашаются с этим слишком смелым, по их мнению, предположением и рассматривают британский и американский как два разных, но равных друг другу, варианта английского языка (G. P. Krapp, A. H. Marckwardt, P. Strevens et al.). Авторы «Истории английского языка» Р. Маккрам, Р. Макнил, В. Крэн также склонны называть АЕ «вариантом»: «...мы говорим не об акценте, не о диалекте, не о языке, а о варианте языка» [McCrum, MacNeil, Cran 1986: 4]. Д. Кристал называет AE и

BE «диалектами в международном масштабе, которые используются целыми странами и на которых говорят миллионы людей» [Crystal 2003: 144].

В «Очерке современного английского языка в США» А. Д. Швейцер подчеркивает, что специфические черты АЕ проявляются наиболее ярко в области фонетики. В АЕ можно найти целый ряд звуков, которые по своим артикуляционноакустическим свойствам отличаются от британских, а также немало фонематических различий в произношении одинаковых слов и расхождений в словесном ударении [Швейцер 1963: 4].

Среди отличительных черт АЕ отмечают замедленное протяжное произношение гласных ударных слогов главным образом в конце синтагм (American drawl); носовой оттенок произношения некоторых гласных перед и после носовых согласных (nasal twang); произношение /r/ не только перед гласными, как в британском произносительном стандарте RP, но и перед согласными, и в конце слова (rhotacism), выпадение второго элемента в группах /tj/, /dj /, /nj/ (yod dropping); картавость (western burr). Типичной чертой АЕ является озвончение /t/ (t-voicing) в интервокальной позиции и положении между гласным и сонантом [Потапова 1961; Wells 1982]. Американцы утрируют музыкальность речи и создают сильный и характерный интонационный рисунок с удлинением синтагм. Предложение произносится со ступенчатой интонацией [Cook 2000: 18].

Одной из кардинальных проблем, вокруг которой не утихают споры российских и зарубежных лингвистов, является количество фонем в системе американского вокализма. Кроме того, в круг обсуждаемых проблем входят фонологический статус долготы / напряженности; статус слога и слова в системе АЕ.

До сих пор лингвисты не могут прийти к единому мнению о количестве фонем в звуковой системе АЕ. Если британская вокалическая система насчитывает 20 фонем (12 монофтонгов фонем и 8 дифтонгов), то количество гласных фонем в АЕ определяется по-разному: от шести до девяти (G. L. Tragger, H. L. Smith, A. Bronstein, K. Stevens, H. Kurath [Kurath 1960]); двенадцать J. C.Wells [Wells 1982]; В. С. Мелик-Шахназарова говорит о десяти гласных [Мелик-Шахназарова 1999]; Л. Е. Кукольщикова – об одиннадцати [Ку-кольщикова 1987]; Д. А. Шахбагова – о шестнадцати [Шахбагова 1982].

Количество дифтонгов варьирует от трех до двенадцати. Причину Д. А. Шахбагова видит в неопределенности понятия термина «дифтонг», признака «долгота» и статуса ретрофлексной /r/, которая следует за гласными hl, JeJ, lai, lol [там же: 26–27].

Дифференциальный признак «фонологическая долгота» гласных лежит в основе многих лингвистических споров. Некоторые лингвисты предлагают различать гласные по этому признаку, другие отрицают такую противопоставленность и главным признаком считают «напряженность». Третьи выдвигают свои критерии и рассматривают классификации, в которых эти признаки становятся нерелевантными.

Большинство американских лингвистов не признает оппозиции «долгий/краткий» в звуковой системе АЕ. Роберт Линдсей писал, что в общепринятом американском гласные различаются только как напряженные и ненапряженные, тогда как общепринятые британские гласные сохраняют признаки долготы/краткости и напряженно-сти/ненапряженности [Linsey 1990].

В отечественном языкознании появилась точка зрения, согласно которой в АЕ все гласные долгие; на современном этапе развития английского языка длительность (физическая долгота) не является различительным признаком гласных: изменяя длительность английского гласного, нельзя изменить значение слова. Экспериментальные исследования в данной области показывают, что средняя длительность американских фонологически «кратких» может быть больше, чем у фонологически «долгих»: /i:/ – 84 мс, /i/ – 100 мс, /u:/ – 140 мс, /u/ – 163 мс [Андросова 2008: 99].

Ряд американских исследователей (Н. Kurath, P. Ladefoged, D. Jones, A. S. Gimson, J. D. O’Connor, C.K. Thomas, J. Wells) разделяют гласные АЕ на свободные (free) и усеченные (checked). В этом случае долгота гласных не важна, она зависит от позиции в слове [Wells 1982]. Другие не менее известные лингвисты – Л. Блумфилд, Г. Трагер, Б. Блох, Г. Смит, У. Лабов – предлагают бинарную классификацию гласных, в которой гласные разделены на две группы: простые гласные (ядро) и гласные с глайдом, и традиционное деление кратких и долгих гласных на напряжен-ные/ненапряженные становится ненужным [The North American English Vowel System].

Таким образом, решение вопроса о количестве гласных в американской вокалической системе остается открытым, а выработка единой классификации американских гласных представляется затруднительной в связи с многоаспектностью и динамичностью такого сложного явления, как звуковая система АЕ.

Сравнивая американскую и британскую вокалические системы, Д. Уэллс делает следующие выводы: JFJ в американском варианте является более открытой, чем соответствующая ей lei в британском варианте. В американской произносительной норме General American (далее – GA) нет разницы между JQJ и /RJ, как в британском английском. Гласная /А/ становится гласной центрального ряда, низкого подъема. Гласные JI, ж, V, А/, которые в обычной дистрибуции являются монофтонгами, могут иметь тенденцию к центрирующей дифтонгизации, когда находятся под ударением или если за ними следует звонкий согласный в конечной позиции. Например, |ж| может реализоваться в дифтонгах как [xI], [ea], [хэ], Для британцев это отличительная характеристика, которая сильно влияет на создание стереотипа американского произношения. В американском варианте нет отдельных фонем центральных дифтонгов liq, Fq, Vq/ (хотя фонетически [iq, Fq, Vq] существуют как аллофоны /I, F, V l). АЕ уникален своим обращением с долгими гласными и дифтонгами в позиции перед /r/ – и те и другие превращаются в краткую гласную + /r/. АЕ также характеризуется тройной омофонией в таких группах, как merry – Mary – marry. Все слова произносятся одинаково: /mEri/ [Wells 1982: 485]. Еще одной особенностью АЕ является слияние /Р/, /RJ и iLi, Такие слова, как cod, calm и cause, произносятся одинаково [Gimson 2008].

Несмотря на различия между британским и американским произношением, большинство исследователей приходит к выводу, что cходного в них больше, чем различного, и основные различия лежат в системе гласных [Strevens 1972].

Что касается организации слога, то канонической моделью слога в английском языке традиционно остается слог полностью закрытого типа; а наиболее распространенными являются слоговые структуры CVC и СCVС [Аракин 1989; Плоткин 1989; Потапова 1986].

В последнее время некоторые лингвисты на основании экспериментальных данных утверждают, что в АЕ минимальной единицей речевого планирования в ситуации естественной коммуникации является не закрытый, а открытый слог [Андросова 2008: 147]. Подтверждение этому можно найти и в зарубежной литературе (G. Brown, E. Sivertsen, K. Malone, J. T. Jensen) [там же].

Речь, однако, вовсе не идет о полном разрушении канонической модели английского слога. Вывод об открытом слоге как базовой единице речепроизводства в спонтанной речи американского варианта английского языка делается на основании экспериментальных данных о более тесной зависимости согласного от последующего, а не предыдущего гласного, как внутри слова, так и на границе слов [Андросова 2008: 75–85].

При описании строя АЕ и ВЕ необходимо учитывать системные закономерности общего фонетического облика английского слова. Лингвостатистический анализ фонетических типов слов, проведенный на материале Британского национального корпуса (далее – BNC) [Чугаева 2009] и Американского национального корпуса (далее – АNC) [Мякотникова 2012], позволяет выявить характерные, строевые черты слова в двух вариантах английского языка.

В общем, эти черты демонстрируют больше сходства, чем различия. В обоих корпусах самыми частотными являются слова с краткими гласными fit, /\/, /х/, /А/; долгой /J/ и дифтонгом /е1/. Частотное английское слово является односложным или двусложным начальноударным; доминирующим типом слога является структура CVC в обоих корпусах. Выявленные различия касаются длины слова и консонантной нагруженности. Однако АNC содержит больше короткословной лексики: процент односложных слов в АNC – 86 сравнении с BNC – 54%. Более низкий консонантный коэффициент американского слова k=1,54 по сравнению с британским k=2,43 доказывает большую консонантную нагруженность британского слова в сравнении с американским, что подтверждает тенденцию вокализации слога в АЕ.

Перцептивный аспект строя английского языка. Описание строя языка не может быть полным без изучения его перцептивных характеристик. При этом сохраняют актуальность исследования перцептивных стратегий, как общих для разных языков (или вариантов языка), так и обусловленных спецификой конкретного языка (или варианта).

Непосредственной задачей настоящего исследования является экспериментальное выявление, описание и сопоставление механизмов восприятия звучащего английского слова в терминах модели восприятия по существенным лингвистическим признакам [Зиндер, Штерн 1972; Штерн 1992] американскими и британскими аудиторами, а также определение степени сходства и различия их перцептивных баз.

Эксперимент. Материал и методика. Для изучения и сопоставления механизмов восприятия английского слова в его британском и американском вариантах и выяснения степени их специфичности было проведено две серии экспериментов по восприятию сбалансированных программ односложных британских и американских слов носителями языка, британцами и американцами. По единым принципам экспериментальный материал был составлен на основе BNC

(«британское слово») и ANC («американское слово»). Обе программы прослушивались аудиторами – британцами (13 чел.) и американцами (14 чел.).

Материалом для экспериментов послужили 11 программ односложных английских (британских и американских) слов – словесных таблиц, сбалансированных по лингвистическим признакам: «частотность объективная» (далее – «Fоб»), «ударная гласная фонема», «часть речи» и «длина в фонемах». В общей сложности экспериментальный материал составил 358 слов и около 10 000 реакций.

Словесный материал для первой серии экспериментов был сбалансирован из слов разных частотных страт BNC. 4 программы односложных слов по 34 – 35 слов каждая (всего 139 слов) были начитаны британскими дикторами, мужчиной и женщиной, с нормативным произношением (RP) и замаскированы белым шумом по стандартной процедуре при соотношении сигнал/шум 0 дБ.

Все программы слов прослушивались и записывались на бланки двумя группами аудиторов: 6 британцами (далее – ВА) и 7 американцами (далее – АА) в одинаковых условиях приёма. Целью проведения экспериментов первой серии было изучение механизмов восприятия звучащего «британского слова» аудиторами с разными перцептивными базами английского языка: британцами, слушающими «родную речь», и американцами, для которых британская речь воспринималась как фонетически акцентная.

Экспериментальным материалом для второй серии экспериментов послужили программы односложных слов, сбалансированные на основе ANC по тем же принципам. 7 программ односложных слов по 30 – 32 словам каждая (всего 220 слов) начитано американским диктором с нормативным произношением (General American) и «зашумлено» по стандартной процедуре.

Все словесные таблицы были прослушаны и записаны на бланки двумя группами аудиторов, включающими 7 американских и 7 британских аудиторов. Целью проведения экспериментов второй серии являлось изучение механизмов восприятия звучащего «американского» слова разными группами аудиторов, носителями английского языка, одна из которых воспринимала родную речь (АА), другая – фонетически акцентную (ВА).

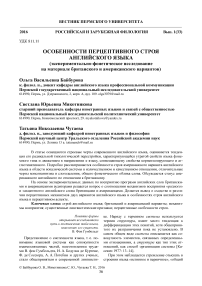

Результаты экспериментов обрабатывались следующими методами: был определён процент правильного опознания слов аудиторами (р,%) (см. табл. 1); правильно опознанные слова обра- батывались методом дисперсионного анализа силы влияния (см. табл. 2, 3); для сопоставления иерархий признаков в выявленных механизмах восприятия слова был определен коэффициент ранговой корреляции механизмов (ρ Спирмена); проведен анализ замен, т. е. частично опознанных слов, когда сам стимул не опознавался, но при этом отдельные его признаки воспринимались правильно; замены обрабатывались методом простого количественного подсчета (см. табл. 4).

Таблица 1

Процент опознания английских (британских и американских) односложных слов британскими и американскими аудиторами

Обсуждение результатов. Сопоставим результаты восприятия американских и британских английских слов по проценту правильного опознания слов. Средний р,% «британского слова» британцами составил 62,2%, а американцами – 59,4% [Байбурова, Мякотникова 2010]. Средний р,% восприятия программ «американского слова» американцами составил 68,1%, а британцами – 62,5% (см. табл. 1).

|

Аудиторы |

Британское слово |

Американское слово |

|

Британцы |

62,2 % |

62,5% |

|

Американцы |

59,4% |

68,1% |

Из данных, приведённых в табл. 1, можно сделать следующие выводы: во-первых, односложное слово является весьма сложным для восприятия носителями обоих вариантов английского языка: по данным других экспериментов по восприятию английского слова и текстов, проведённых в той же методике, 60% является уровнем опознания английского слова опытными рус- скими аудиторами (преподавателями английского языка); р,% слов в тексте у британцев составляет 95,4%, у американцев – 91,1% [Байбурова 2008; Чугаева 2009]. Во-вторых, «акцентное» слово, т. е. прослушанное американцами и американское – британцами, опознается менее успешно, чем произнесённое носителем «родного» варианта английского языка.

Таблица 2

Показатели силы влияния и F-критерий при восприятии односложного английского (британского) слова британскими и американскими аудиторами

|

Факторы |

Британское слово |

|||

|

Британцы |

Американцы |

|||

|

η x2 |

R |

η x2 |

R |

|

|

Ударная гласная |

6,974 |

1 |

7,862 |

2 |

|

F об |

4,897 |

2 |

8,728 |

1 |

|

Начальная фонема |

1,918 |

3 |

0,997 |

3 |

|

Часть речи |

1,456 |

4 |

0,05 |

6 |

|

Длина в фонемах |

0,442 |

5,5 |

0,657 |

4,5 |

|

Консонантная нагрузка |

0,442 |

5,5 |

0,657 |

4,5 |

|

Σ |

16,129 |

18,951 |

||

Примечание : η x 2 – вес признака, R – ранг признака в иерархии признаков, Σ – сумма весов признаков. Веса существенных признаков выделены.

Сопоставим механизмы восприятия односложного слова британцами и американцами. При восприятии британского односложного слова британцы опираются лишь на три признака – «ударная гласная фонема», «Fоб», «начальная фо- нема». Для американских аудиторов существенными оказались еще «длина в фонемах» и «консонантная нагрузка» (см. табл. 2).

При восприятии американского слова из шести рассмотренных признаков для американских аудиторов наиболее важным является «ударная гласная», затем следуют «консонантная нагрузка», «длина в фонемах» и «Fоб». Для британских аудиторов наиболее значимым оказался признак

«ударная гласная», затем «F об », «длина в фонемах» и «консонантная нагрузка». Данные четыре признака являются существенными (см. табл. 3).

Таблица 3

Показатели силы влияния и F-критерий при восприятии односложного английского (американского) слова британскими и американскими аудиторами

|

Факторы |

Американское слово |

|||

|

Американцы |

Британцы |

|||

|

η x2 |

R |

η x2 |

R |

|

|

Ударная гласная |

5,932 |

1 |

5,396 |

1 |

|

Консонантная нагрузка |

3,704 |

2 |

3,947 |

4 |

|

Длина в фонемах |

3,553 |

3 |

4,036 |

3 |

|

F об |

2,288 |

4 |

4,659 |

2 |

|

Часть речи |

0,880 |

5 |

0,377 |

5 |

|

Начальная фонема |

0,179 |

6 |

0,001 |

6 |

|

Σ |

18,499 |

21,437 |

||

Примечание : η x 2 – вес признака, R – ранг признака в иерархии признаков, Σ – сумма весов признаков. Веса существенных признаков выделены.

Сравним полученные четыре механизма восприятия (британского слова британцами и американцами и американского слова британцами и американцами) по лингвистическим признакам.

Статус «старшего признака» для всех полученных иерархий признаков приобретает «ударная гласная». Британцы ставят его на первое место при восприятии как «родной», так и «акцентной» речи. Для американских аудиторов данный признак самый существенный при восприятии «родного» слова и второй по значимости при восприятии британского слова. С точки зрения применяемого метода статистической обработки данных это закономерно, поскольку чем больше градаций у фактора, тем больше оснований для того, чтобы он получил больший вес.

Перцептивно значимым и существенным для всех иерархий оказался признак «частотность объективная». При восприятии «акцентной» речи для британских аудиторов он стоит на втором, а для американских на первом месте, причем, в отличие от остальных признаков, при восприятии «акцентной» речи для аудиторов обеих групп вес данного признака возрастает вдвое. Прослеживается четко выраженная тенденция к улуч- шению разборчивости слов с повышением их частотности, что, по мнению А. С. Штерн, является перцептивной универсалией.

При восприятии «британского слова» третьим в иерархии для обеих групп аудиторов является признак «начальная фонема», тогда как для «американского слова» третьим по значимости оказался признак «длина в фонемах.

Несущественными признаками слова для всех групп оказался только признак «часть речи», для американского слова незначимым также является признак «начальная фонема». Таким образом, можно говорить об элементаристской тенденции при восприятии короткого английского слова.

При сравнении четырех полученных механизмов восприятия односложных слов по коэффициенту ранговой корреляции выявлена высокоположительная корреляция для обеих пар механизмов: между механизмами восприятия британского слова британцами и американцами ρ = +0,771 и американского слова американцами и британцами ρ = +0,743. Следовательно, эти пары механизмов характеризуются большим количеством общих черт.

При анализе замен, полученных при восприя- тии программ односложных слов (см. табл. 4), выяснилось, что при восприятии «родного» слова британцами и американцами возрастает количество правильно опознанных слов и снижается количество отказов от ответа. В то же время восприятие родной или акцентной речи незначи-

Результаты анализа замен односложного слова,

|

Результаты опознания слов |

Британское слово |

Американское слово |

||

|

Британцы |

Американцы |

Американцы |

Британцы |

|

|

Правильно опознано |

62,2 |

59,4 |

68,1 |

62,5 |

|

Замены |

34,7 |

35,7 |

31,9 |

29,5 |

|

Отказы |

3,1 |

3,5 |

0 |

8 |

|

Квазислова |

1,4 |

0,9 |

0 |

8 |

Как же будет решаться вопрос о соотношении перцептивных механизмов АЕ и BЕ? Решение этой задачи позволит определить черты сходства и различия в строе двух вариантов английского языка в перцептивном аспекте.

На основании результатов восприятия «британского» и «американского» слова носителями разных вариантов языка в пользу вывода о с х о д с т в е перцептивных механизмов и, следовательно, об общности перцептивных баз британцев и американцев свидетельствует, прежде всего, (1) достаточно низкий процент правильного опознания короткого английского слова, статистически наиболее представительного перцептивного эталона по сравнению с другими типами слова [Байбурова, Мякотникова 2010; Чугаева 2007]; кроме того, (2) сопоставимая степень опоры на ведущие признаки: «ударная гласная», «F об », «начальная фонема»; (3) большая опора на ударную гласную, а не на консонанты; (4) высокоположительная корреляция механизмов восприятия односложного слова у британцев и американцев, а также (5) характер замен, осуществляемых ими.

Р а з л и ч и я в перцептивных механизмах британцев и американцев подтверждают следующие факты: (1) снижение р,% по всем типам «акцентного» слова в сравнении с р,% «родного»; (2) большее количество опорных точек в механизме восприятия «акцентного» слова; (3) возрастание весов признаков и роли частотности словоформы, свойственное для изучающих английский язык; (4) большее число опорных точек и, следовательно, большая опора на элементы слова по сравнению с механизмом восприятия для «родного слова».

Таким образом, сопоставление механизмов восприятия односложного английского слова у тельно влияет на количество предложенных замен. Интересно также, что в бланках носителей британского варианта английского языка обнаружено больше не существующих в английском языке слов (квазислов), чем в бланках американцев.

Таблица 4 % американцев и британцев по количественным и качественным параметрам (р,%, весам и рангам иерархии признаков, коэффициенту ранговой корреляции, а также анализ замен) демонстрирует выраженное преобладание сходных стратегий над имеющимися различиями. По-видимому, экспериментальные данные позволяют говорить о сохранении единства строя английского языка в его британском и американском вариантах с точки зрения слушающего. Полученные данные не противоречат результатам ранее проведенных экспериментов [Чугаева 2015] и свидетельствуют в пользу гипотезы о близости, но не идентичности перцептивных баз АЕ и ВЕ, которые следует расценивать как варианты перцептивной базы единого английского языка.

Настоящая работа выполнена исходя из изолированного слова и ни в коей мере не претендует на полное описание перцептивного строя английского языка. Если обратиться к исследованиям спонтанной речи, то можно предположить большие различия в перцептивных механизмах АЕ и ВЕ, основываясь, например, на существенной разнице типов аллофонов на месте интервокального /t/ в указанных вариантах английского языка [Андросова, Караваева 2015].

Обращение к фонетическому облику слова в потоке речи может составить перспективу дальнейших исследований перцептивного строя английского языка.

THE CHARACTERISTICS OF THE PERCEPTUAL SYSTEM

OF THE ENGLISH LANGUAGE

Olga V. Baiburova

Associate Professor in the Department of English Language for Professional Communication

Perm State University

Svetlana Yu. Myakotnikova

Senior Lecturer in the Department of Foreign Languages and Public Relations

Perm National Research Polytechnic University

Tatiana N. Chugaeva

Head of the Department of Foreign Languages and Philosophy

Perm Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Список литературы Особенности перцептивного строя английского языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале британского и американского вариантов)

- Абрамова И. А. Фонетическая вариативность в условиях билингвизма: дисс.. докт. филол. наук. СПб., 2013. 404 с

- Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л.: Наука, 1988. 238 с

- Адмон В. Г. Основы теории грамматики/отв. ред. В. М. Жирмунский. М.; Л.: Наука, 1964. 105 с

- Амосова Н. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956. 218 с

- Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике/под ред. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского, М. Н. Михайлова и др. М.: Азбуковник, 2001. 642 с

- Андросова С. В. К вопросу о фонетических средствах, определяющих слоговую принадлежность согласного//Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2008. Вып. 1, ч. 2. С. 75-85

- Андросова С. В. О некоторых особенностях функционирования слога на просодическом уровне в спонтанной речи (на материале американского варианта английского языка)//Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2008. Вып. 3, ч. 2. С. 147-160

- Андросова С. В. Противоречивые моменты в интерпретации английского фонологического слога//Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2008. Вып. 1. Ч. II. С.97-108

- Андросова С.В., Караваева В.Г. Одноударные аллофоны в американском и британском вариантах английского языка//Теоретическая и прикладная лингвистика. 2015. Вып. 1, №2. С.5-20

- Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «иностр. яз.»/2-е изд. М.: Просвещение, 1989. 254 с

- Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Л.: Просвещение, 1981. 295 c

- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов/гл. ред. М. В. Лазова. М.: Сов. энциклопедия, 2004. 608 с

- Байбурова О. В. Механизмы восприятия раз-носложных типов английского слова: дисс.. канд. филол. наук. Пермь, 2008. 223 с

- Байбурова О. В., Мякотникова С. Ю. К про блеме формы существования перцептивной базы английского языка: американский vs британский варианты//Лингвистические чтения -2010. Цикл 6: материалы междунар. науч. конф., г. Пермь, 27 февр. 2010 г. Пермь, 2010. С. 143-147

- Байбурова О. В., Мякотникова С. Ю., Чугаева Т. Н. К вопросу о звуковом строе английского языка: британский и американский варианты//Философия Языка. Лингвистика. Лингводидактика. 2010. № 1. С. 43-53

- Байбурова О. В., Чугаева Т. Н. О вариантах перцептивной базы английского языка//Проблемы социо-и психолингвистики: сб. ст./отв. ред. Т. И. Ерофеева; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2004. Вып. 4. С. 59-62

- Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка: учеб. пособие. М.: Просвещение, 1977.175 с

- Бродович О. И. Диалектная вариативность английского языка: аспекты теории. Л.: Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1988. 195 с

- Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения. М.: КомКнига, 2005. 176 с

- Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. Л.: Просвещение, 1977. 300 с

- Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 397 с

- Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 452 с

- Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие/под ред. В. Н. Ярцевой, Н. Ю. Шведовой. М.: Наука, 1969. 331с

- Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: избр. труды. М.: Гнозис, 2005. 542 с

- Звуковой строй языка/под ред. Р.И.Аванесова, Л.В.Бондарко, Л. В. Златоустовой, Т. М. Николаевой. М.: Наука, 1979. 268 с

- Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения//Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации)/отв. ред. Т. М. Дридзе, А. А. Леонтьев. М.: Наука, 1976. С. 5-33

- Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М.: Высш. шк., 1979. 379 с

- Зиндер Л. Р., Маслов Ю. С. Л. В. Щерба -лингвист-теоретик и педагог. Л.: Наука, 1982. 104 с

- Зиндер Л. Р., Штерн А. С. Факторы, влияющие на опознание слова//Материалы IV Всесо-юз. симп. по психолингвистике и теории коммуникации, Москва, 30 мая -2 июня 1972 г. М., 1972. С. 100-108

- Ильиш Б. А. Современный английский язык: Теоретический курс. Изд. 2-е. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1948. 348 с

- Ильиш Б. А. Строй современного английского языка. 2-е изд. (на англ. яз). Л.: Просвещение, 1971. 215 с

- Интерференция звуковых систем/отв. ред. Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая. Л.: Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1987. 280 с

- Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М.: Наука, 1977. 177 с

- Клейнер Ю. А. Проблемы просодики. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. 112 с

- Клейнер Ю. А. Типы просодических и су-прасегментных явлений (на материале германских языков): автореф. дисс.... докт. филол. наук. СПб., 2000. 29 с

- Кобрина Н. А. О типологических чертах современного английского языка в сравнении с русским.//Проблемы сопоставительной типологии родного и иностранных языков. Л., 1981. С. 50-64

- Кукольщикова Л. Е. Интерференция при обучении неродному языку//Интерференция звуковых систем/отв. ред. Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая. Л.: ЛГУ, 1987. С. 247-264

- Кукольщикова Л. Е. Об одном спорном случае слогоделения в английском языке//Экспериментально-фонетический анализ речи. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. Вып. 1. С. 29-38

- Кузьменко Ю. К. Западноютский толчок//Лингвистические исследования 1986: Социальное и системное на различных уровнях языка: сб. науч. тр./отв. ред. И. Д. Андреев; Ин-т языкознания АН СССР. М., 1986. С. 128-135

- Кузьменко Ю. К. Фонологическая эволюция германских языков. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1991. 284 с

- Леонтьев А. А. Психология восприятия и восприятие речи//Иностр. языки в школе. 1975. №1. С. 78

- Лешка О. Иерархия ярусов строя языка и их перекрывание//Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие/ред. В. Н. Ярцева, Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1969. С.20-27

- Либерман А. С. Среднеанглийское удлинение в открытом слоге с фонологической точки зрения: автореф. дисс.... канд. филол. наук. Л., 1965. 22 с

- Мелик-Шахназарова В. С. Практический курс английского языка. Американский вариант. М.: Вече, 1999. 464 с

- Мельников Г П. Детерминанта -ведущая грамматическая тенденция языка. Фонетика. Фонология. Грамматика: к 70-летию А. А. Реформатского. М., 1971. С 359-367

- Мякотникова С. Ю. Перцептивные типы английских слов (на материале Американского национального корпуса)//Вестник ВятГГУ. 2012. №4 (2). C. 43-52

- Мячинская Э., Клейнер Ю. А. Корреляция усечения слога и ее использование в изучении вокализма английского языка//Взаимодействие языковых структур в системе/ред. Л. А. Карпова. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. Вып. 4. С. 148154

- Плоткин В. Я. Динамика английской фонологической системы. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. 169 с

- Плоткин В. Я. Грамматические системы в английском языке. Кишинев: Штиинца, 1975. 127 с

- Плоткин В. Я. Очерк диахронической фонологии английского языка. М.: Высш. шк., 1976. 151 с

- Плоткин В. Я. Строй английского языка: учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1989. 239 с

- Потапова Р. К. Слоговая фонетика германских языков: учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1986. 144 с

- Потапова И. А., Беляева Т. М. Английский язык за пределами Англии. Л.: Учпедгиз, 1961. 152 с

- Свиридова С. Исследование возможностей применения дисперсионного анализа в психолингвистических экспериментах: дипломная работа/Ленингр. гос. ун-т. Л., 1987. 81 с

- Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934. 224 с

- Скибина В. И. Национально негомогенный язык и лексикографическая практика. Запорожье: РИП"Видавець", 1996. 176 с

- Скибина В. И. Некоторые проблемы англоязычной региональной лексикографии//Актуальные проблемы теоретической и прикладной лексикографии/отв. ред. О. М. Карпова; Иван. гос. ун-т. Иваново, 1997. C. 75-84

- Смирншщий А. И. Лексикология английского языка. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956. 260 с

- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. 282 с

- Томахин Г. Д. Америка через американизмы. М.: Высш. шк., 1982. 56 с

- Чугаева Т. Н. Звуковой строй языка в перцептивном аспекте (экспериментальное исследование на материале английского языка): дисс.. докт. филол. наук. СПб., 2009. 346 с

- Чугаева Т. Н. Некоторые характеристики английского слова как предпосылки к описанию перцептивного строя английского языка//Материалы XXXV Междунар. филол. конф., С.-Петербург, 13-18 марта 2006 г./отв. ред. Л. В. Бондарко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. унта, 2006. Вып. 20, ч. 2. С. 30-36.

- Чугаева Т. Н. Перцептивный аспект звукового строя английского языка. Пермь: УрО РАН, 2007. 246 с

- Чугаева Т.Н., Байбурова О.В., Мякотникова С.Ю. К вопросу о соотношении перцептивных баз английского языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале британского и американского вариантов)//Теоретическая и прикладная лингвистика. 2015. Вып. 1, №3. С.11-123

- Шахбагова Д. А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка. М.: Высш. шк. 1982. 128 с

- Швейцер А. Д. Литературный язык в США и Англии. М.: Высш. шк., 1971. 200 с

- Швейцер А. Д. Очерк современного английского языка в США. М.: Высш. шк., 1963. 216 c

- Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США/отв. ред. В. Н. Ярцева. М.: Наука, 1983. 216 с

- Штерн А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности: экспериментальное исследование. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992. 236 с

- Якобсон Р., Фант Г., Хале М. Введение в анализ речи//Новое в лингвистике. Вып.2. М.: Изд-во иностр. лит, 1962. C. 173-230

- ANC American National Corpus. URL: https://www.ldc.upenn.edu/language-resources (дата обращения: 09.10.2010)

- BNC British National Corpus. Oxford University Computing Services. URL: natcorp@oucs.ox.ac.uk (дата обращения: 02.09.2003)

- Cook A. American Accent Training. Barron's, 2000. 185 p

- Crystal D. English as a Global Language. Cambridge University Press. 2004. 229 р

- Essen O. Trubetzkoy's 'fester' und 'loser' Anschluss in experimentalphonetischer Sicht//Proceedings of the 4th International Congress of Phonetic Sciences. Helsinki, 1961. P. 590-597

- Gimson A. C. Pronunciation of English. Hodder Education, 2008. 195 p

- Kurath H. The Pronunciation of English in the Atlantic States. Ann Arbor, 1960. 182 p

- Labov W., Ash S, Boberg Ch. The Atlas of North American English: Phonetics, Phonology and Sound Change. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006. 45 p

- Linsey G. Quantity and Quality of American and British vowel systems. Studies in the pronunciation of English: A commemorative volume in honour of A. S. Gimson/ed. S. Ramsaran. Routledge; London and New York, 1990. P. 106-118

- МсСrum R., Macneil R., Cran W. The story of English. 3-rd ed. A Penguin Book, 1986. 468 p

- Mencken H. L. The American Language (An inquiry into the development of English in the United States). N.Y.: Alfred A. Knopf, 1957

- Pierce J. E. Toward a new typology in linguistics//Linguistics. Mouton. 1977. Iss. 200. P. 87-91

- Rafael L. J. Preceding vowel duration as a cue to the perception of the voicing characteristic of word-final consonants in American English//Journ. of Acoust. Soc. of Amer. 1972. Vol.51, 4. P. 12961303

- Strevens P. British and American English. Collier-Macmillan, 1972. 104 p

- Sweet H. The History of Language. URL: http://catalog.hathitrust.org/Record/007704082 (дата обращения: 23.07.2014)

- The North American English Vowel System. URL: http://www. ling.upenn. edu/phonoatlas/Atlas_c hapters/Ch02_2nd.rev.pdf (дата обращения: 09.02.2014)

- Wells J. C. Accents of English. Cambridge University Press, 1982. 668 p