Особенности перехода в состояние зимнего покоя голосеменных и покрытосеменных древесных растений

Автор: Пахарькова Н.В., Гетте И.Г., Андреева Е.Б., Сорокина О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

С использованием метода термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции хвои для определения продолжительности и глубины зимнего покоя древесных растений было обнаружено, что хвоя Picea obovata и Abies sibirica гораздо быстрее выходит из состояния зимнего покоя, чем Pinus sibirica, Pinus sylvestris и другие. Повреждение фотосинтетического аппарата хвои Picea obovata может произойти в весенний период, когда после нескольких дней теплой погоды растения преждевременно выходят из состояния зимнего покоя.

Флуоресценция, зимний покой

Короткий адрес: https://sciup.org/14083075

IDR: 14083075 | УДК: 574.24

Текст научной статьи Особенности перехода в состояние зимнего покоя голосеменных и покрытосеменных древесных растений

В Сибири основными лесообразующими породами являются пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb., ель сибирская – Picea obovata Ledeb., сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L., сосна сибирская кедровая – Pinus sibirica Du Tour., лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb., берёза повислая – Betula pendula Roth. и другие. Традиционно регистрацию сезонных изменений у древесных растений проводили фенологическими методами, например, фиксировали время раскрытия почек и развертывания листвы или хвои, связывая это с суммой накопленных положительных температур [2]. Исследования, проводимые на территории государственного заповедника «Столбы» в 1952–2008 годах, позволили выявить у деревьев разных видов временные сдвиги этих фенофаз за два последних десятилетия в среднем на 2–15 суток [3]. В связи с этим несомненный интерес представляют изменения всех фенофаз древесных растений, в том числе трудно диагностируемые периоды осенней фотопериодической реакции и перехода в состояние глубокого зимнего покоя. Известно, что при переходе от фазы активной вегетации к фазе зимнего покоя клетки фотосинтезирующей паренхимы претерпевают ряд изменений, таких как: изменение количества и соотношения пигментов, увеличение доли ненасыщенных жирных кислот в мембранах, повышение концентрации моно- и олигосахаров, синтез криопротекторных белков, увеличение вязкости цитоплазмы, изменение структуры фотосинтетического аппарата [4–7].

Состояние фотосинтетического аппарата (ФСА), играющего важнейшую роль в обеспечении биологической продуктивности растений, является хорошим индикатором, характеризующим состояние растений в целом, а также по состоянию ФСА можно проследить скрытые изменения, проходящие при переходе растений в состояние зимнего покоя и последующем выходе из этого состояния [8].

Цель работы. Изучение различной глубины зимнего покоя и особенностей перехода в это состояние у голосеменных и покрытосеменных древесных растений.

Методы, объекты и район исследования. В качестве района исследования была выбрана территория туристско-экскурсионного района заповедника «Столбы», расположенного на юго-западной окраине г. Красноярска. В годовой динамике температур в этом районе четко выражен достаточно продолжительный холодный период, когда преобладают отрицательные температуры и активная жизнедеятельность растений невозможна. Для исследований использовали двухлетнюю хвою голосеменных (пихты сибирской, ели сибирской, сосны обыкновенной, сосны сибирской) и феллодерму побегов второго года у березы и лиственницы, собранные в сентябре-апреле 2010–2011 и 2011–2012 годов с периодичностью в две недели.

При изучении перехода растений в состояние покоя и выхода из него хорошо зарекомендовал себя метод регистрации кривых термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ). Данные ТИНУФ регистрировались на флуориметре «Фотон-11» при нагреве со скоростью 8 градусов в минуту. В качестве показателя глубины покоя использовалось отношение интенсивности нулевого уровня флуоресценции при 50°С и 70°С (коэффициент R2). Значения коэффициента R ниже единицы свидетельствуют о том, что растения находятся в состоянии зимнего покоя, а выше единицы – активно вегетируют [9]. Ранее в наших исследованиях были обнаружены характерные изменения термоиндуцированного ответа флуоресценции хлорофилла в периоды перехода феллодермы и хвои в состояние зимнего покоя и выхода из него [10, 11].

Для дополнительной характеристики фотосинтетического аппарата была прослежена динамика содержания фотосинтетических пигментов. Количество хлорофилла a , b и суммарное содержание каротиноидов были измерены на спектрофотометре SPEKOL 1300 Analytik Jenna AG (в ацетоновой вытяжке в пересчете на сухую массу) [12].

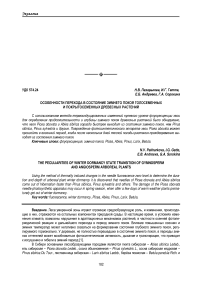

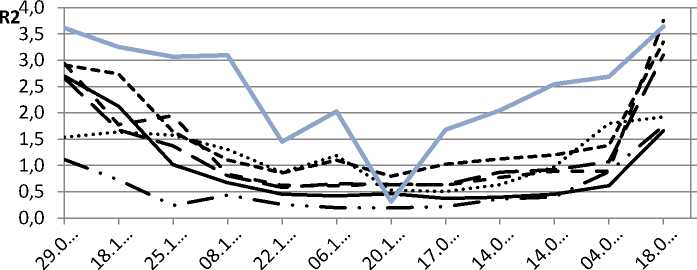

Результаты и их обсуждение. Сравнивая глубину зимнего покоя у различных видов голосеменных и покрытосеменных древесных растений путем анализа кривых сезонных изменений коэффициента R2 (рис.1), можно выделить некоторые закономерности. Среди голосеменных наиболее ранние сроки перехода в состояние покоя, большая глубина покоя и более поздний выход из этого состояния отмечены у сосны обыкновенной. Кроме того, эта кривая наиболее сглажена, т.е. глубина покоя сосны обыкновенной в наименьшей степени зависит от текущей температуры.

Для пихты сибирской, наоборот, характерны наиболее короткие сроки зимнего покоя и наименьшая его глубина, в значительной степени зависящая от температуры воздуха. У ели сибирской и сосны сибирской зарегистрированы промежуточные значения. Так, в 2010–2011 годах коэффициент корреляции значений R2 и текущей температуры воздуха для Pinus sylvestris равен 0,7; для Pinus sibirica – 0,73; для Picea obovata – 0,74 и для Abies sibirica –0,78.

Лиственные деревья умеренного пояса сбрасывают листву на период отрицательных температур, поэтому сравнение зимнего покоя для древесных представителей покрытосеменных с голосеменными (в данном случае – березы повислой с лиственницей сибирской) проводили по параметрам ТИНУФ хлорофилла феллодермы. Нужно отметить, что динамика коэффициента R2 у лиственницы сибирской свидетельствует о значительно меньшей глубине покоя по сравнению с березой повислой. Покой феллодермы лиственницы в наибольшей степени зависит от текущей температуры воздуха, коэффициент корреляции значений R2 и температуры для Larix sibirica равен 0,84, тогда как для Betula pendula – 0,68.

10 T, °C

5 Pinus sylvestris

0 Pinus sibirica

-5

-10 Picea obovata

-15 Abies sibirica

-20

Betula pendula

-25

-30 Larix sibirica

температура

А

Б

Рис. 1. Динамика коэффициента R2 в природных условиях: А – 2010–2011 гг.; Б – 2011–2012 гг.

Осенний период 2011 года характеризовался более ранним снижением температуры и более плавным ходом в течение зимнего периода 2012 года, без резких температурных скачков, которые были отмечены в 2010–2011 году. Кривые коэффициента R2 также имеют более сглаженный вид, все исследуемые виды с конца декабря по конец марта находились в состоянии покоя.

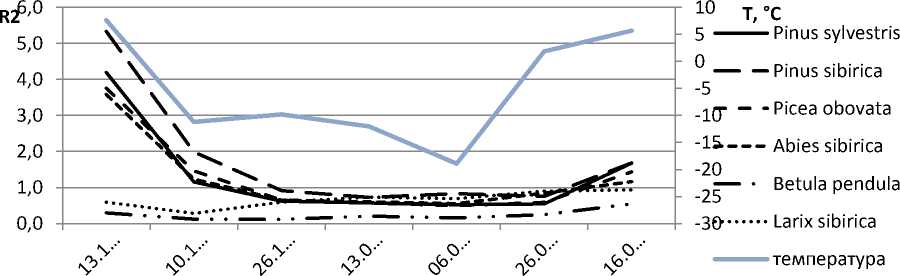

Для получения дополнительной информации побеги растений исследуемых видов искусственно выводили из состояния покоя в лабораторных условиях (при температуре +24°С и 12-часовом фотопериоде). Этот эксперимент проводили в фазе вынужденного покоя во второй половине февраля. В момент сбора образцов температура воздуха в районе исследования составляла около -10°С. Однако известно, что температуры хвои и окружающего воздуха могут не совпадать; так, при минусовых значениях температуры воздуха в солнечный день температура хвои и коры с южной стороны побегов некоторых древесных растений в полдень может достигать +5°С и более [13]. Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 2, побеги Abies sibirica уже находятся в состоянии вегетации.

Pinus sylvestris

Pinus sibirica

Picea obovata

Abies sibirica

Betula pendula

Larix sibirica

Рис. 2. Динамика коэффициента R2 при выведении из покоя в лабораторных условиях

Так же, как и в естественных условиях, наибольшую глубину покоя демонстрирует Pinus sylvestris , чья хвоя начинает вегетировать на четвертые сутки, а средние значения отмечены для Pinus sibirica и Picea obovata , которые выходят из состояния покоя через двое суток.

Медленнее всего из состояния покоя выходит феллодерма Betula pendula – 5 суток, а клетки фелло-дермы Larix sibirica проявляют фотосинтетическую активность через трое суток.

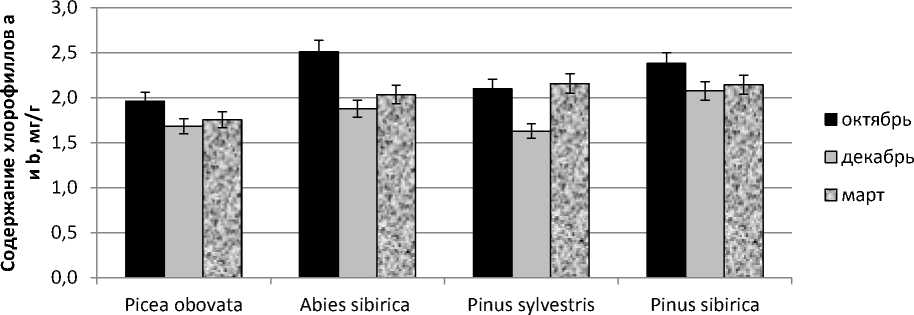

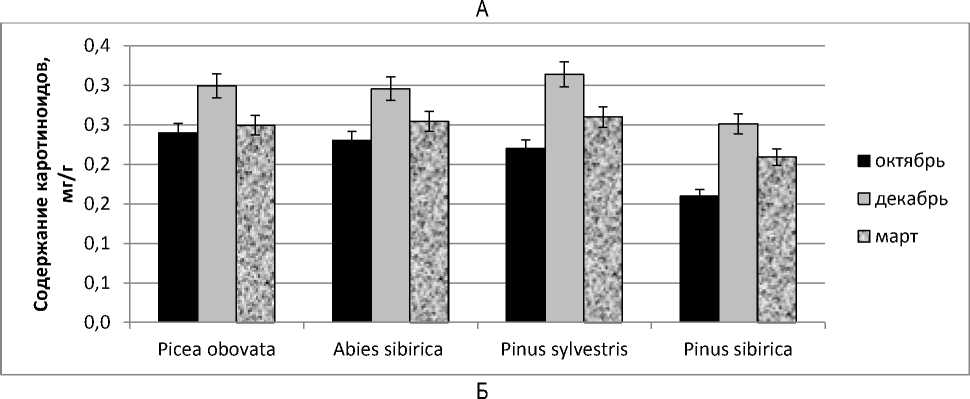

Для дополнительной характеристики фотосинтетического аппарата и оценки его способности к восстановлению фотосинтетической активности была прослежена динамика содержания фотосинтетических пигментов хлорофилла a , b и суммарное содержание каротиноидов в хвое. В целом можно отметить уменьшение содержания хлорофилла в зимний период (рис.3,А) и увеличение количества каротиноидов (рис. 3,Б). В октябре максимальное содержание хлорофиллов характерно для пихты сибирской, продолжающей в это время активно вегетировать. В декабре наименьшее количество хлорофилла имеет сосна обыкновенная, находящаяся в наиболее глубоком покое и потенциально не способная к восстановлению фотосинтеза.

Известно, что фотосинтетический аппарат вечнозеленых хвойных обладает комплексной системой защитных механизмов, которые помогают избегать фотоингибирования в условиях отрицательной температуры. Одной из важных составляющих этой комплексной системы являются каротиноиды, которые стабилизируют мембраны хлоропластов и белки антенных комплексов, поглощают и рассеивают «неиспользуемую» в этих условиях световую энергию [4, 6]. Максимальное содержание каротиноидов в хвое наблюдается в зимний период, но и весной их количество достаточно велико.

Рис. 3. Содержание пигментов в хвое: А – сумма хлорофиллов а и b;

Б – каротиноиды в зависимости от времени года

По изменению количества каротиноидов в хвое заметны отличия между видами из группы темнохвойных и светлохвойных. Так, в хвое Picea obovata содержание каротиноидов в декабре увеличивается в

1,25 раза по сравнению с октябрем, у Abies sibirica в 1,29 раза, а у Pinus sylvestris и Pinus sibirica в 1,43 и 1,57 раза соответственно, что связано с различными световыми условиями произрастания.

Заключение. Таким образом, мы можем сделать вывод о различной глубине покоя исследуемых древесных растений. Темнохвойные виды, особенно пихта, имеют меньшую глубину покоя и его продолжительность. Возможно, в условиях потепления климата деревья Abies sibirica выходят из состояния вынужденного покоя даже во время кратковременных зимних оттепелей, не характерных ранее для исследуемых районов. Возникающие при возобновлении фотосинтеза и газообмена потери воды не могут быть компенсированы в зимних условиях, что приводит к иссушению и гибели хвои. На наш взгляд, усыхание пихтовых лесов, отмечаемое с конца прошлого века во многих регионах Европы и России, может быть объяснено в том числе и нарушением прохождения стадии зимнего покоя в условиях изменения климата.