Особенности почасовой реакции системы гемостаза на фоне применения гипербарической оксигенации у больных с осложненной травмой шейного отдела

Автор: Щуковский В.В., Ульянов В.Ю., Бажанов С.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: улучшение результатов лечения больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника на основании изучения почасовой реакции системы гемостаза после применения гипербарической оксигенации. Материал и методы. Предметом исследования явились 12 больных с закрытой осложненной травмой шейного отдела позвоночника. В исследуемой группе изучались особенности почасовой реакции системы гемостаза на фоне применения гипербарической оксигенации. Результаты. Установлено, что у больных с травматической болезнью спинного мозга происходят изменения в системе гемостаза в виде последовательной смены фаз структурной и хронометрической гипокоагуляции на структурную и хронометрическую гиперкоагуляцию, активации и угнетения фибринолиза, а также снижение степени, времени и общей скорости агрегации тромбоцитов. Заключение. Под влиянием ГБО у больных с травматической болезнью спинного мозга возникают адаптивные изменения в системе регуляции агрегатного состояния крови.

Гемостаз, гипербарическая оксигенация, травма, шейный отдел позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/14917694

IDR: 14917694

Текст научной статьи Особенности почасовой реакции системы гемостаза на фоне применения гипербарической оксигенации у больных с осложненной травмой шейного отдела

-

1Введение. Среди факторов, определяющих патогенез критического состояния у больных в остром периоде осложненной травмы шейного отдела позвоночника, значимая роль принадлежит острой дыхательной недостаточности нейрогенного происхождения, гипоксии и вызванных ими расстройствам метаболизма — нарушениям микроциркуляции, централизации кровообращения со снижением объема циркулирующей крови, нарушению реологических свойств крови и выраженным расстройствам в системе гемостаза вплоть до развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови [1–3]. В патогенезе этих нарушений, а также в реализации адаптационных механизмов в посттравматическом периоде важное значение имеет свободно-радикальное перекисное окисление липидов и функциональная активность антиоксидантной системы, между которыми существует определенная взаимосвязь. Так, при снижении уровня антиоксидантов в ответ на активацию процессов липопероксида-ции увеличивается коагуляционный потенциал крови [4–8].

Среди методов борьбы с гипоксией важное место принадлежит раннему применению гипербарической оксигенации (ГБО), как способу патогенетической терапии. Согласно данным ряда авторов, гипербарический кислород нормализует развившиеся в остром посттравматическом периоде гемокоагуляционные,

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 148.

Тел.: 8 (8452) — 39-31-91.

микроциркуляторные и гипоксические расстройства, снижая интенсивность свободно-радикального перекисного окисления липидов в эндотелии сосудов и форменных элементах крови [9, 10].

Однако другие авторы приводят сведения о том, что гипербарическая оксигенация угнетает активность антикоагулянтов крови и усиливает ферментативные реакции в гепатоцитах, способствующие образованию тромбина, фибрин-мономеров и поступлению тромбопластина из легочной ткани в кровоток, приводя к повышению свертывающего потенциала крови [7].

Неоднозначный подход к проблеме влияния гипербарической оксигенации на систему гемостаза в остром периоде травматической болезни спинного мозга демонстрирует актуальность изучаемой проблемы.

Целью настоящего исследования является улучшение результатов лечения больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника на основании изучения почасовой реакции системы гемостаза после применения гипербарической оксигенации.

Материал и методы. Объектом исследования стали 12 больных в остром периоде осложненной травмы шейного отдела позвоночника в возрасте от 17 до 35 лет, находившихся на лечении в реанимационном отделении клинической больницы № 3 ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздравсоцразвития России. ГБО проводили в отечественной камере «Ока МТ» в щадящем режиме.

В качестве инстpументального метода изучения гемостаза, позволяющего графически регистриро- вать динамику процесса гемокоагуляции использовали электрокоагулографию (ЭКоГ) цитратной крови и плазмы, которую производили на электрокоагулогра-фе Н-334. По ЭКоГ определяли следующие показатели: Т1 — начало свертывания; Т2 — конец свертывания; Т — продолжительность процесса свертывания; Т3 — начало ретракции и фибринолиза кровяного или плазменного сгустка; Аf — время стабильного сгустка; Аmax — максимальная амплитуда; Аmin — минимальная амплитуда. В работе были использованы также биохимические методы исследования, позволяющие судить о коагуляционном потенциале крови.

О состоянии тромбоцитарного звена системы гемостаза судили по количеству тромбоцитов. Уровень тромбоцитов в крови и их качественный состав определяли по данным гистограммы на аппарате System 9020+ фирмы Serono-Baker Diagnostics (Швейцария). Агрегация тромбоцитов изучалась в плазме крови по стандартной методике на агрегометре фирмы CHRONO-LOG (CША). Для индукции агрегации использовались АДФ фирмы «Реанал» в концентрации 2,5 мкмоль/л и 1,25 мкмоль/л. Адреналин фирмы «Merk»в концентрации 5,0 мкмоль/л. Учитывались начальная скорость (V1), время (tA), степень агрегации тромбоцитов в процентах (A%), общая скорость агрегации (A%/tA).

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли методом вариационной статистики для малых рядов наблюдений с вычислением средней арифметической (М), средней ошибки средней арифметической (m), среднеквадратического отклонения (σ); для определения достоверности различий вычисляли доверительный коэффициент t-критерий Стьюдента и определяли по табличным данным величину вероятности (р).

Результаты. До ГБО у больных наблюдалась хронометрическая гипокоагуляция с угнетением фибринолиза, которая выражалась достоверным удлинением по сравнению с контрольными показателями: значение Т1 (6,37±0,7 мин при 3,6±0,02 мин в контроле — р<0,001), показатель Т2 (10,6±0,47 мин при 6,98±0,25 мин в контроле — р<0,001), показатель Т (7,80±0,4 мин при 3,3±0,6 мин в контроле — р<0,001) и показатель Т3 (16,92±0,68 мин при 9,80±0,8 мин в контроле — р<0,001). Однако уже через 30 минут после ГБО показатели Т1, Т2, Т и Т3 достигли контрольных значений, достоверно сократившись по отношению к исходным данным: Т1 до 3,67±0,42 мин (р<0,001), Т2 до 6,89±0,25 мин (р<0,001), Т до 3,33±0,67 мин (р<0,001) и Т3 до 9,83±0,83 мин (р<0,001) соответственно (табл. 1).

В течение 1-го часа после ГБО показатели Т1, Т2 и Т3 оставались равными контрольным, однако наблюдалось достоверное удлинение Т до 16,3±6,27 мин при р<0,05. В течение 2-го, 3-го и 4-го часов после ГБО достоверно удлинялись Т1, Т2 и Т3 при не изменяющихся показателях Т. Через 5 часов после ГБО показатель Т1 вновь сократился до контрольного значения, однако Т2 оставался достоверно удлиненным по отношению к контрольным и исходным значениям и результатам, полученным при исследовании с 1-го по 4-й час. Аналогичные проявления отмечены и по Т и Т3, которые достоверно удлинялись по отношению к контрольным и исходным показателям. К 6-му часу после ГБО наблюдали достоверное укорочение Т1 (3,3±0,01 мин — р6<0,001), Т2 (6,62±0,99 мин — р2<0,01; р4<0,02; р6<0,001) и Т (3,43±0,39 мин) при удлиненном Т3 (28,3±3,28 мин). Через 7 часов после ГБО вновь наблюдали достоверное удлинение Т1 (до

5,41±0,35 мин — р<0,01; р7<0,001), неизмененный по отношению к контролю Т2 (6,89±0,63 мин — р2<0,01; р4<0,02; р6<0,001) и удлиненный Т (7,21±0,24 мин — р<0,02) и Т3(17,5±0,97 мин — р<0,05; р5<0,001). К исходу 8-го часа после ГБО Т1 оставался равным контрольным показателям (2,46±0,87 мин — р2<0,001; р8<0,005), так же как и Т2 (7,52±1,60 мин — р2<0,01, р4<0,02; р6<0,001) и Т (7,03±1,95 мин) (см. табл. 1).

Структурные показатели ЭКоГ до ГБО свидетельствовали о гиперкоагуляции Аmin — 0,35±0,03 у.е. (в контроле 0,66±0,08 у.е. — р<0,02), которая сохранялась в течение 1-го часа. Однако через 2 часа после ГБО наблюдали увеличение Аmin (до 0,93±0,15 у.е. — р2<0,05) с последующим резким уменьшением ее к 3-му часу после ГБО (0,09±0,01 у.е. — р-р4<0,001). Затем в течение 4–5-го часов наблюдалось увеличение Аmin до контрольных показателей (р1<0,02; р5<0,001). Однако к 6-му часу после ГБО вновь наблюдали снижение Аmin(до 0,02±0,01 у.е. — р-р7<0,01) и повышение через 8 часов после окончания ГБО (до 0,35±0,03 у.е. — р, р2<0,01; р3, р4<0,05; р6, р7<0,01) (табл. 1, 2).

Аmax не отличалась от контрольных показателей до и в течение 6 часов после ГБО. Однако на 7-м часу выявили достоверное увеличение Аmax до 4,17±0,07 у.е. по отношению к контрольным и исходным данным (3,06±0,64 у.е. и 4,12±0,25 у.е. соответственно — р2<0,05; р6<0,02), которое сохранялось и после 8-го часа (4,33±0,17 у.е. — р2<0,05; р6<0,02) (см. табл. 1).

Аf в процессе лечения с использованием ГБО достоверно возросла ко 2-му часу и составляла 2,30±0,51 у.е. (1,00±0,04 у.е. в контроле и 0,30±0,20 у.е. — исходные показатели — р<0,005). В последующем наблюдали достоверное снижение Аf в начале до контрольных, а затем и до исходных значений (см. табл. 1, 2).

Наряду с изменениями коагуляционного звена системы гемостаза, уже до ГБО, у больных с травматической болезнью спинного мозга наблюдали некоторое снижение степени агрегации тромбоцитов до 71,7±1,58% с АДФ (1), до 58,7±2,87% с АДФ (2) и, в меньшей мере, с адреналином — до 81,5±2%. Через 1 час после ГБО степень агрегации тромбоцитов достоверно возросла до 92,0±0,41 % по сравнению с исходными показателями (р<0,001) и до 84,7±1,8% с АДФ (2) (р<0,001). Степень агрегации тромбоцитов с адреналином достоверно не менялась. Через 3 часа после ГБО наблюдали достоверное резкое снижение степени агрегации тромбоцитов с АДФ (1) до 22,7±7,59% как по сравнению с исходными данными (р<0,001), так и с результатами, полученными через 1 час после ГБО (р<0,001). Аналогичные изменения наблюдались и с АДФ (2) (25,0±2,9 — р, р1<0,001) и адреналином (24,2±1,7% через 3 часа при исходном показателе 81,5±2% и 74,7±5,98% через 1 час после ГБО — р, р1<0,001) (табл. 3).

До ГБО время агрегации с АДФ (1) составило 3,1±0,52 мин, с АДФ (2) — 2,77±0,44 мин, с адреналином — 3,73±0,28 мин. Через 1 час после ГБО достоверного изменения времени агрегации с изучаемыми индукторами не получили. Однако через 3 часа после ГБО выявили достоверное укорочение времени агрегации тромбоцитов с АДФ (1) 1,7±0,11 мин по сравнению с исходными показателями (р<0,05). С адреналином время агрегации через 3 часа после ГБО составило 2,7±0,21 мин и было меньше времени агрегации через 1 час (4,6±0,42 мин при р1<0,01) (табл. 4).

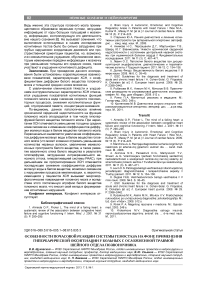

Таблица 1

|

Показатель ЭКоГ |

Контроль |

Сроки исследования |

||||

|

до ГБО |

после ГБО |

1 ч |

2 ч |

3 ч |

||

|

Т1 (мин) |

3,6±0,02 |

6,37±0,70 р<0,001 |

3,67±0,42 р<0,001 |

3,51±0,53 Р1<0,02 |

5,53±0,57 р<0,01 |

5,53±0,43 р<0,01 р4<0,01 |

|

Т2 (мин) |

6,98±0,25 |

10,60±0,47 р<0,001 |

6,89±0,25 р<0,001 |

7,14±1,81 |

8,25±0,5 р<0,05 р1<0,01 |

10,0±0,58 р<0,001 р <0,01 р24<0,05 |

|

Т (мин) |

3,30±0,60 |

7,60±0,40 р<0,001 |

3,33±0,67 р<0,001 |

16,3±6,27 р<0,05 р2<0,05 |

2,7±0,43 р <0,01 р13<0,05 |

4,23±1,1 р1<0,02 |

|

Т3 (мин) |

9,80±0,80 |

16,92±0,68 р<0,001 |

9,83±0,83 р<0,001 |

11,83±3,4 |

12.9±0,18 р<0,01 р2<0,005 |

25,0±5,0 р<0,05 |

|

Аmax (у.е.) |

3,06±0,64 |

4,12±0,25 |

3,06±0,64 |

3,34±0,32 |

3,9±0,80 |

3,7±0,35 |

|

Аmin(у.е.) |

0,66±0,08 |

0,35±0,03 р<0,02 |

0,66±0,08 р<0,02 |

0,6±0,05 Р1<0,05 |

0,93±0,15 Р2<0,05 |

0,09±0,01 р-р4<0,001 |

|

Аf(у.е.) |

1,00±0,04 |

0,30±0,20 |

1,00±0,40 |

0,78±0,4 |

2,30±0,51 р1<0,005 |

0,09±0,01 р-р4<0,001 |

П р и м еч а н и е : р — уровень достоверности различий по сравнению с данными контрольной группы; р1 — уровень достоверности различий по сравнению с исходными данными; р1-р8 — уровень достоверности различий по сравнению с 1–8-ми часами после ГБО.

Таблица 2

|

Показатель ЭКоГ |

Сроки исследования |

||||

|

4 ч |

5 ч |

6 ч |

7 ч |

8 ч |

|

|

Т1 (мин) |

7,18±0,28 |

4,99±1,34 |

3,3±0,01 |

5,41±0,35 |

2,46±0,87 |

|

р<0,01 р <0,001 р3<0,001 р45<0,005 |

р<0,001 |

р6<0,001 |

р<0,01 р7<0,001 |

р <0,001 р28<0,005 |

|

|

Т2 (мин) |

14,9±6,3 |

13,6±0,37 р<0,001 р <0,001 р1<0,001 р2<0,001 р45<0,001 |

6,62±0,99 р <0,01 р2<0,02 р64<0,001 |

6,89±0,63 р <0,01 р2<0,02 р64<0,001 |

7,52±1,60 р <0,01 р2<0,02 р64<0,001 |

|

Т (мин) |

7,18±1,94 |

9,85±0,87 р<0,005 |

3,43±0,39 р<0,02 |

7,21±0,84 |

7,03±1,95 |

|

Т3 (мин) |

10,2±2,54 |

11,17±0,3 р <0,001 Р14<0,02 |

28,3±3,28 |

17,5±0,97 р<0,05 р5<0,001 |

26,0±4,93 |

|

Аmax (у.е.) |

4,3±0,39 |

3,60±0,14 |

3,65±0,25 |

4,17±0,07 р <0,05 р26<0,02 |

4,33±0,17 р <0,05 р26<0,02 |

|

Аmin(у.е.) |

0,46±0,3 |

0,70±0,4 р <0,02 р51<0,001 |

0,02±0,01 р-р7<0,01 |

0,72±0,12 |

0,35±0,03 р, р <0,01 р 3 , 4 2<0,05 р 6,7<0,01 |

|

Аf(у.е.) |

1,2±0,2 р1<0,001 |

0,70±0,04 р5<0,001 |

0,02±0,01 р1, р6<0,01 |

1,06±0,15 |

0,30±0,09 |

П р и м еч а н и е : р — уровень достоверности различий по сравнению с данными контрольной группы; р1 — уровень достоверности различий по сравнению с исходными данными; р1-р8 — уровень достоверности различий по сравнению с 1–8-ми часами после ГБО.

Электрокоагулографические показатели у больных с травматической болезнью спинного мозга до и в различные сроки после применения ГБО

Электрокоагулографические показатели у больных с травматической болезнью спинного мозга до и в различные сроки после применения ГБО

Изучение общей скорости агрегации тромбоцитов до и в первые часы после ГБО выявило исходное снижение последней как с АДФ (1) до 23,13±0,75% мин, АДФ (2) — 21,4±1,31 % мин, так и с адреналином — 21,85±1,22% мин. Через 1 час после ГБО наблюдали достоверное повышение степени агрегации с АДФ

-

(1 ) (до 32,28±0,32% мин) по сравнению с исходными показателями (р<0,001) и с АДФ (2) (до 39,77±1,21 % мин — р<0,001). Степень агрегации тромбоцитов с адреналином не изменялась (р<0,05) (табл. 3–5).

Через 3 часа после ГБО выявили достоверное снижение степени агрегации тромбоцитов с АДФ

Таблица 3

Динамика изменений времени агрегации тромбоцитов у больных с травматической болезнью спинного мозга до и в первые часы после применения ГБО

|

Показатели |

Сроки исследования |

||

|

до ГБО |

1 ч после ГБО |

3 ч после ГБО |

|

|

А (%) АДФ (1) |

71,7±1,58 |

92,0±0,41 р<0,001 |

22,7±7,59 р<0,001 р1<0,001 |

|

А (%) АДФ (2) |

58,7±2,87 |

84,7±1,8 р<0,001 |

25,0±2,9 р<0,001 р1<0,001 |

|

А (%) Адреналин |

81,5±2,0 |

74,7±5,98 |

24,2±1,7 р<0,001 р <0,001 |

П р и м еч а н и е : р — уровень достоверности различий по сравнению с исходными данными; р1 — достоверность по отношению к данным через 1 час после ГБО.

Таблица 4

Динамика изменений времени агрегации у больных с травматической болезнью спинного мозга до и в первые часы после ГБО

|

Показатели |

Сроки исследования |

||

|

до ГБО |

1 ч после ГБО |

3 ч после ГБО |

|

|

tА (%мин) АДФ (1) |

3,1±0,52 |

2,85±0,41 |

1,77±0,11 р<0,05 |

|

tА (%мин) АДФ (2) |

2,77±0,44 |

2,13±0,11 |

2,63±0,23 |

|

tА (%мин) Адреналин |

3,73±0,28 |

4,6±0,42 |

2,77±0,21 р1<0,01 |

П р и м еч а н и е : р — достоверность по сравнению с исходными данными; р — достоверность по отношению к данным через 1 час после

ГБО. 1

Таблица 5

Динамика изменений общей скорости агрегации у больных с травматической болезнью спинного мозга до и в первые часы после ГБО

|

Показатели |

Сроки исследования |

||

|

до ГБО |

1 ч после ГБО |

3 ч после ГБО |

|

|

А%tА (%мин) АДФ (1) |

23,13±0,75 |

32,28±0,32 р<0,001 |

12,82±3,51 р<0,02 р1<0,001 |

|

А%tА (%мин) АДФ (2) |

21,74±1,31 |

39,77±1,21 р<0,001 |

9,51±0,82 р<0,001 р1<0,001 |

|

А%tА (%) мин Адреналин |

21,85±1,22 |

16,24±3,31 |

8,74±0,82 р<0,01 |

П р и м еч а н и е : р — достоверность по сравнению с исходными данными; р — достоверность по отношению к данным через 1 час после ГБО. 1

-

(1 ) (до 12,28±3,51% мин — р<0,02; р 1 <0,001) и АДФ (2) (до 9,51±0,82% мин — р<0,001; р 1 <0,001), как по сравнению с исходными, так и с результатами, полученными через 1 час после ГБО. Степень агрегации тромбоцитов с адреналином достоверно понизилась (до 8,74±0,82% мин — р<0,01) по сравнению с исходными данными

Обсуждение. У больных с травматической болезнью спинного мозга при комплексной терапии с применением ГБО прослеживается «волнообразная» реакция системы гемостаза на гипербарическое действие кислорода. Возникающие изменения в системе гемостаза носят компенсаторно-приспособительный характер, что соответствует существующим литературным данным [1, 2]. Так, достоверно выявляется изменение плазменных компонентов системы гемостаза в виде последовательной смены структурной и хронометрической гипокоагуляции, регистрируемой до лечения и наблюдаемой на 1, 2, 4, 5 и 7-м часу после ГБО, на структурную и хронометрическую гиперкоагуляцию к 3-му, 6-му и 8-му часам. Наряду с этим происходит активация фибринолиза на 2 и 4-м часу после ГБО и угнетение его на 3, 6 и 8-м часу после лечения. Изменения тромбоцитарного звена системы гемостаза у больных с травматической болезнью спинного мозга в остром периоде под действием ГБО характеризуются достоверным снижением степени, времени и общей скорости агрегации тромбоцитов уже через 1 час после применения гипербарического кислорода, достигая максимальных значений к 3-му часу, независимо от индуктора.

Заключение. Анализ результатов исследования влияния ГБО на систему гемостаза у больных с травматической болезнью спинного мозга выявил адап- тивные изменения в системе регуляции агрегатного состояния крови, связанные как с изменением плазменных компонентов системы гемостаза, так и с изменениями в тромбоцитарной активности.

Список литературы Особенности почасовой реакции системы гемостаза на фоне применения гипербарической оксигенации у больных с осложненной травмой шейного отдела

- Котельников Г.П., Труханова И.Г. Травматическая болезнь. М.: Гэотар-Медиа, 2009. 272 с.

- Селезнев С. А., Багненко С. Ф., Шапота Ю.Б. Травматическая болезнь и ее осложнения/под ред. С. А. Селезнева. СПб.: Политехника, 2004. 414 с.

- Пантелеев М.А., Васильев С. А., Синаурид-зе Е.И. Практическая коагулология. М.: Практическая медицина, 2011. 192 с.

- Пасечник И. Н. Механизм повреждающего действия активированных форм кислорода на биологические структуры у больных в критических состояниях//Вестник интенсивной терапии. 2001. № 4. С. 3-9

- Рыбинцев В.Ю. Мониторинг и пути коррекции нарушений системы гемостаза у хирургических больных в критических состояниях с полиорганной недостаточностью: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2007. 25 с.

- Щуковский В. В., Ульянов В.Ю., Бажанов С. П. Изменение системы гемостаза, свободно-радикального перекисного окисления липидов при травматической болезни спинного мозга в условиях действия гипербарической оксигенации//Международный журнал экспериментального образования. 2012. №7. С. 84-85

- Белокуров Ю.Н., Рыбачков В. В., Граменицкий А. Б. О механизмах действия гипербарической оксигенации//Бюлл. гипербарической биологии и медицины. 2002. № 1-4. С. 128-129

- Величковский Б. Т. Свободнорадикальное окисление как звено срочной и долговременной адаптации организма к факторам окружающей среды//Вестник РАМН. 2003. № 6. С. 18-21

- Воробьев К. П. Концепция гипербарической оксигенации в интенсивной терапии: от физиологических моделей до клинических рекомендаций//Бюлл. гипербарической биологии и медицины. 2002. № 1-4. С. 125-128

- Граменецкий А. Б. Общебиологическая направленность и каскадность действия ГБО в клинической практике//Бюлл. гипербарической биологии и медицины. 2003. № 1-4. С. 129-130.