Особенности погребальной практики носителей андроновской (фёдоровской) культуры северо-западной части могильника Тартас-1

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Дураков Игорь Альбертович, Хансен С., Ненахов Дмитрий Алексеевич, Ненахова Юлия Николаевна, Райнхольд С., Кобелева Лилия Сергеевна, Мыльникова Людмила Николаевна, Селин Дмитрий Вадимович, Ефремова Наталья Сергеевна, Швецова Екатерина Сергеевна, Бобин Дмитрий Николаевич, Борзых Ксения Анатольевна

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В полевой сезон 2020 г. основные работы на памятнике Тартас-1 проходили в северо-западной части некрополя. Здесь среди захоронений преобладают объекты андроновской (фёдоровской) культуры, которые выделяются наличием своеобразных земляных сооружений, связанных с погребениями. Выявлена характерная неровность краев контура конструкций, чередование сегментовидных рвов и ям или просто ям, локализующих ряд захоронений. Глубина сооружений различна. Чаще всего данные сооружения, квалифицированные как оградки, не содержали каких-либо находок. Лишь в виде исключения в них были обнаружены развалы сосудов, отдельные фрагменты керамики или остатки мясной пищи. Северо-западная часть памятника Тартас-1 выделяется в особый могильник андроновской (фёдоровской) культуры, в формировании которого значительную роль сыграли выходцы с западных, северо-западных от Барабы районов. Северное направление миграций маркируется инновациями в погребальном обряде и погребальном инвентаре. В погребальном обряде отмечено наличие вторичных захоронений, необычный способ расположения костяков в могиле относительно друг друга, нетипичная ориентация могил; захоронения во рву, ограничивающем основное погребение. На посуде фиксируются орнаментальные мотивы, не свойственные андроновской (фёдоровской) традиции, - ряды круглых ямок, нанесенных по тулову сосуда, по всей его поверхности по готовой орнаментальной схеме. Керамика, имеющая подобную схему, была характерна для одиновской культуры, предшествовавшей на данной территории андроновской (фёдоровской). Выявлен нетипичный погребальный инвентарь (костяные наконечники стрел, объемная бронзовая скулъптурка птицы).

Барабинская лесостепь, андроновская (фёдоровская) культура, сакральное пространство, погребальный обряд, инвентарь, инновации

Короткий адрес: https://sciup.org/145145638

IDR: 145145638 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.484-492

Текст научной статьи Особенности погребальной практики носителей андроновской (фёдоровской) культуры северо-западной части могильника Тартас-1

Западно-Сибирский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН продолжил многолетние исследования памятника Тартас-1, включающего поселенческие, ритуальные и погребальные комплексы различных эпох и культур голоцена, начиная от раннего неолита (VII тыс. до н.э.) и заканчивая периодом позднего Средневековья. Напомним, что памятник расположен в Венгеровском р-не Новосибирской обл. (Западная Сибирь, Барабинская лесостепь) [Молодин, 2011; Молодин, Дураков, Кобелева, 2018].

Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, в исследованиях приняли участие сотрудники Германского археологического института (Берлин), связанного с ИАЭТ СО РАН договором о сотрудничестве. Перед нами яркий пример партнерских и дружеских отношений ученых России и Германии.

Раскопки памятника велись согласно уже апробированной методике вскрытия освоенного человеком пространства сплошными площадями с ориентацией на геофизический мониторинг объекта, проведенный нашими коллегами из Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН в 2003 г. Основная доля вскрытых в этом году площадей приходится на северо-западную часть памятника, где, по-видимому, находилась его оконечность.

Результаты исследований

На сегодняшний день мы имеем вполне наглядные представления о планиграфии, количественном составе погребальных комплексов, культурной принадлежности практически каждого из исследованных захоронений. Вскрытая огромная площадь ок. 30 000 м2 позволяет судить о местонахождении ок. 800 погребальных комплексов, их расположении и сопутствующих земляных конструкциях (если они сопровождали объекты).

Общая оценка представительности разнокультурных и разновременных захоронений на памятнике сегодня такова: более 50 % всех комплексов представлены андроновскими (фёдоровскими) погребениями. Их насыщенность в северо-западной части могильника в сравнении с захоронениями других культур еще большая и достигает едва ли не 90 %. Следует отметить, что северо-западный участок андроновского (фёоровского) могильника отличается наличием своеобразных земляных сооружений, безусловно связанных с погребальными комплексами. Эта деталь позволяет оценивать данную часть всего андроновского массива как своеобразную, нуждающуюся в особом рассмотрении.

Уже приходилось отмечать, что своеобразие этих «микромогильников» было, по-видимому, обусловлено различными истоками миграций носителей культуры в Барабу, а также конкретным временем осуществления этих передвижений [Мо-лодин, 2011]. В результате мы наблюдаем достаточно четкие ряды захоронений, насчитывающие порой свыше десятка могил. Встречаются небольшие по величине группы захоронений и отдельные могилы [Молодин, Дураков, Кобелева, 2018]. На определенных участках в одних рядах отмечается чередование андроновских погребений с позд-некротовскими (черноозерскими) комплексами, а также пристройка единичных андроновских могил к рядам последних.

В северо-западной части памятника андронов-ские (фёдоровские) погребения часто окружены прерывистыми рвами и ямами. Конструкции отличает неровность краев контура, чередование сегментовидных рвов с ямами или даже просто ямами, локализующими ряд захоронений. Глубина сопутствующих захоронениям сооружений различна, порой достаточно велика. Чаще всего данные сооружения, которые возможно квалифицировать как оградки, не содержали каких-либо находок. Лишь в виде исключения в них были обнаружены развалы сосудов, отдельные фрагменты керамики или остатки мясной пищи. Ровики встречаются на ан-дроновских (фёдоровских) могильниках Барабин-ской лесостепи, сопутствуя при этом земляным надмогильным сооружениям (насыпям) курганов. Скорее всего, они имитируют каменные ограды вокруг могил, которые использовались носителями данной культуры там, где имелись доступные выходы камня (например, современная территория Казахстана [Кузьмина, 2008; Ткачев, 2002] или Минусинской котловины [Максименков, 1978]). Возможно, земляные насыпи были возведены и над сооружениями в северо-западной части могильника Тартас-1, некоторые полевые наблюдения позволяют сделать такой вывод, однако глубокая многолетняя распашка земли в этой части памятника, которая могла легко снивелировать невысокие земляные конструкции, не позволяет говорить о наличии таких сооружений однозначно. Тем более что планиграфия ровиков и ям, о которых идет речь, весьма своеобразна: как отмечено выше, они имеют «рваный контур», отсутствует четкая планиграфия, что характерно для круглых и четырехугольных рвов, где они встречаются как сопутствующие земляному сооружению с явной округлой формой. Важно отметить, что в обозначенной части памятника, наряду с захоронениями, связанными с ровиками и системой ям, наблюдается и наличие рядов захоронений, как это отмечалось на остальной части могильного поля.

Погребальные сооружения (могильные ямы) в целом стандартны, не отличаются от остального андроновского массива, фиксируемого на памятнике. Их параметры подчинены помещению в могиле одного человека (реже нескольких) в скорченном положении на боку, что предопределяло сравнительно небольшую длину при значительной ширине. Их форма поэтому близка к подквадратной. Глубина камеры также устойчива и коррелируется с размерами могильной ямы (чем больше по размерам могильная яма, тем она глубже).

Основными способами захоронения человека в могильную яму являются трупоположение и кремация. Иногда встречается сочетание этих способов 486

обращения с телом в одной могиле. Аналогичные проявления погребальной практики повсеместно отмечены для андроновских (фёдоровских) захоронений Барабинской лесостепи [Молодин, 1985] и других территорий Западной Сибири. Вместе с тем в погр. № 776 северо-западной части могильника Тартас-1 выявлен случай, когда в могиле с тру-поположением, выполненном, что называется, по классическим канонам, было преднамеренно совершено вторичное погребение человека. В юговосточной части могильной ямы, ближе к углу, у самой стенки, in situ находился костяк ребенка. Череп был в крупных обломках, сверху лежал внутренней частью фрагмент с лицевой областью и затылочными буграми. Под ним с обеих сторон находились височные кости, одна из которых внутренней частью была повернута вверх. Также под верхним обломком располагалась нижняя челюсть. Далее на небольшом расстоянии от черепа компактным скоплением фиксировались не в анатомиче ском порядке длинные кости ног, рук, позвонки. Ребра и несколько позвонков помещены под бедренными костями. Неполный набор костей и их взаиморасположение позволяет сделать вывод о вторичном способе захоронения (стратиграфия не дает оснований говорить о вмешательстве в могилу).

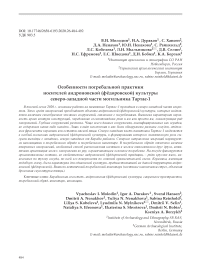

Подчеркнем, что данный случай не единичен. Например, аналогичное сочетание отмечается в захоронении № 416. Здесь была смоделирована ситуация парного андроновского захоронения. Рядом с погребенным, лежащим на левом боку, с подогнутыми ногами, головой на юго-запад, находился второй погребенный, костям которого при вторичном погребении придан порядок, имитирующий положение на правом боку с подогнутыми в коленях ногами (рис. 1).

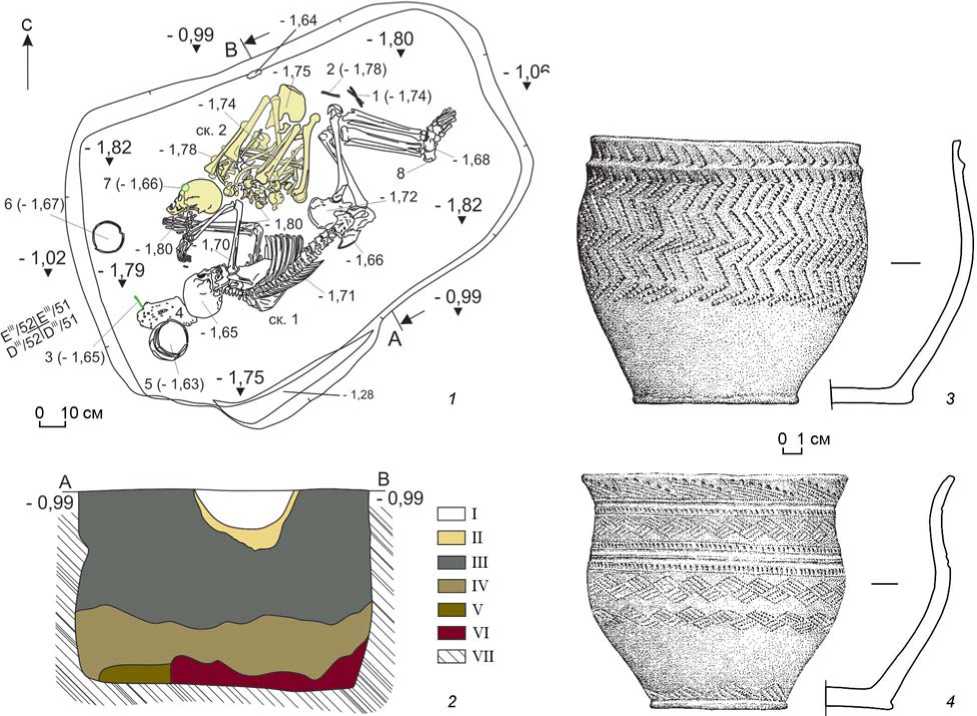

Вторичное захоронение женщины старческого возраста, не потревоженное, с двумя достаточно своеобразными сосудами (см. описание ниже) было обнаружено в погр. № 456 (рис. 2). Компактное скопление костей было выложено в определенном порядке (вероятно, кости находились в какой-то емкости – мешке или плетеном изделии): по краям с двух сторон вдоль длинной оси погребения располагались длинные кости рук и ног. Юго-западную часть скопления образовывали кости таза и крестец. В центральной части находились ребра, позвонки, лопатки. С северо-востока зафиксирован череп, судя по положению нижней челюсти, он был поставлен основанием вниз, а лицевой частью – на северо-восток.

Следовательно, данная особенность – наличие вторичных захоронений – редко, но проявляется и на других частях памятника, но более ярко – в северо-западной части.

Рис. 1. Погр. № 416 памятника Тартас-1.

1 – план; 2 – разрез; 3 – керамический сосуд № 1; 4 – керамический сосуд № 2.

1 – бронзовый браслет № 1; 2 – бронзовый браслет № 2; 3 – бронзовое шило; 4 – скопление костей рыбы; 5 – керамический сосуд № 1; 6 – керамический сосуд № 2; 7 – височное кольцо (бронза); 8 – скорлупа яйца.

I – золистая однородная рассыпчатая супесь (засыпка); II – бурая золистая супесь; III – плотная однородная темно-серая супесь; IV – рыхлая мешаная серо-желтая супесь; V – плотная желто-серая супесь; VI – область залегания костей человека; VII – желтый суглинок (материк).

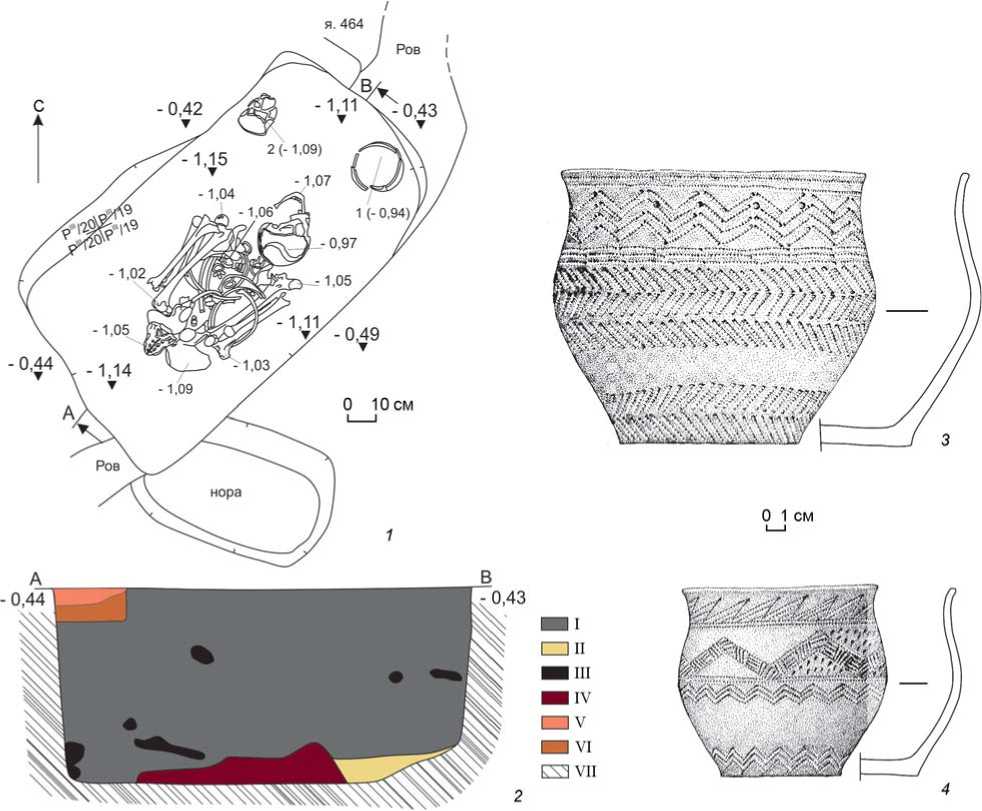

Исключительный случай был зафиксирован в захоронении № 767 (рис. 3). В могиле выявлено захоронение двух взрослых людей, покоящихся в классической андроновской (фёдоровской) позе. Кости третьего человека – подростка примерно 10 лет располагались в анатомическом порядке. Умершего захоронили, судя по его положению, на левом боку, с согнутыми в коленях ногами, с согнутыми в локтях руками, кисти размещены на уровне подбородка. Но абсолютной новацией для памятника является помещение этого человека поперек могильной ямы, прижатым к западной стенке, в ногах двух «основных» взрослых умерших, перпендикулярно последним. Подобного расположения погребенных не приходилось наблюдать в захоронениях андроновской (фёдоровской) культуры западносибирского региона.

Также редко, но все-таки встречается нетипичная ориентация могильных ям и помещение захоронения во рву, ограждающем основную могилу сооружения.

Не менее важные особенности появились и в погребальном инвентаре рассматриваемой части могильника. Следует сказать, что в целом такой инвентарь характерен для погребальной практики андроновцев (фёдоровцев). Это, прежде всего, керамика баночной и горшковидной формы. Посуда баночной формы имеет орнамент в виде рядов горизонтальной «елочки» и других типичных комбинаций, характерных для данного культурного образования. Горшковидные изделия украшены богатыми меандровыми узорами, рядами треугольников и треугольных фестонов, свастикой на дне, по существу, являющейся «лицом» андроновского (фёдоровского) комплекса.

Кроме того, среди сопроводительного инвентаря отмечены бронзовые височные кольца, серьги, бусины, шилья, иглы. В качестве дополнительных украшений бронзовых колец использовалась золотая фольга. Картину дополняют астрагалы и «бабки» (путовые кости) лошади, костяные пуговицы

Рис. 2. Погр. № 456 памятника Тартас-1.

1 – план; 2 – разрез; 3 – керамический сосуд № 1; 4 – керамический сосуд № 2.

1 – керамический сосуд № 1; 2 – керамический сосуд № 2.

I – рыхлая мешаная темно-серая с белыми и желтыми включениями супесь (нарушена норами); II – плотная мешаная желто-серая супесь с материковыми включениями; III – норы; IV – область залегания костей человека; V – розово-бежевый золистый слой с включениями прокаленного оранжевого суглинка; VI – мешаная темная, бурая, с золистыми включениями супесь; VII – желтый суглинок (материк).

и бляхи, ожерелья из зубов животных (соболь, волк и лось). Все эти предметы встречены как в захоронениях андроновской (фёдоровской) культуры памятника Тартас-1 и других андроновских объектов Барабинской лесостепи [Молодин, 1985], так и в погребениях памятников сопредельных территорий [Зах, 1997; Кирюшин, Папин, Федорук, 2015; Максименков, 1978].

Однако, наряду с типичным инвентарем, в северо-западной части памятника были выявлены и оригинальные сюжеты, на которых следует остановиться особо.

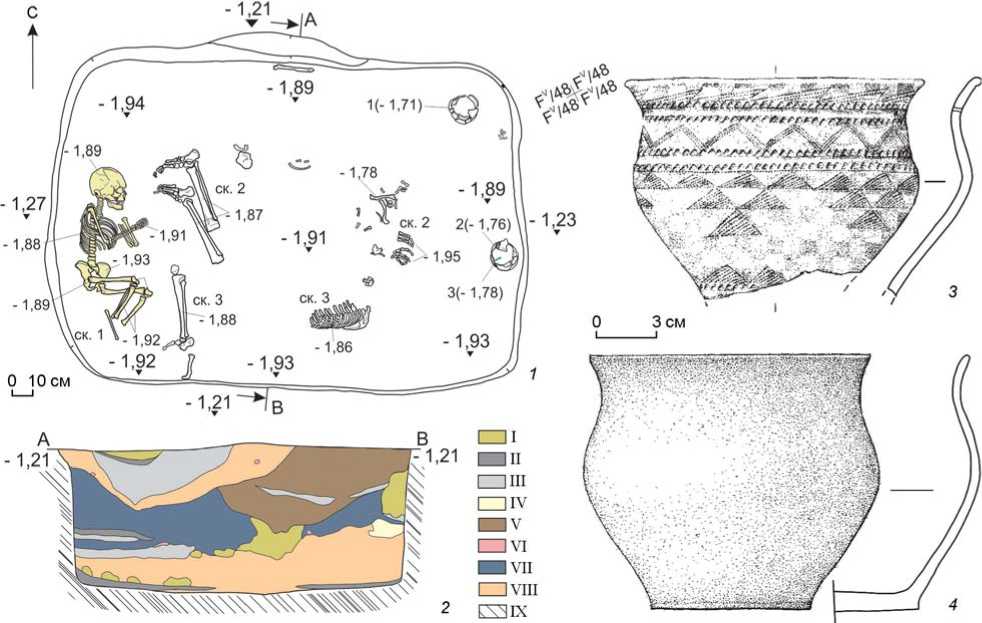

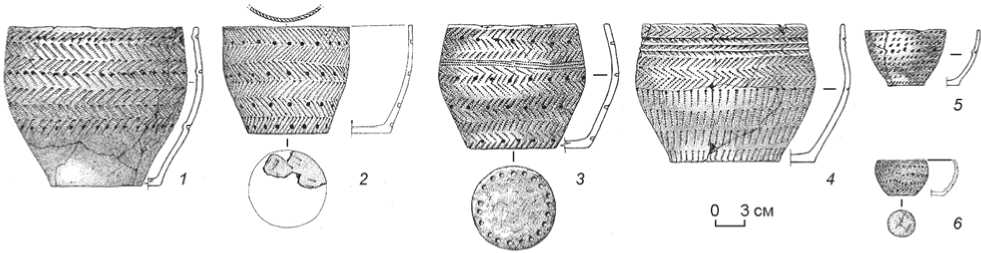

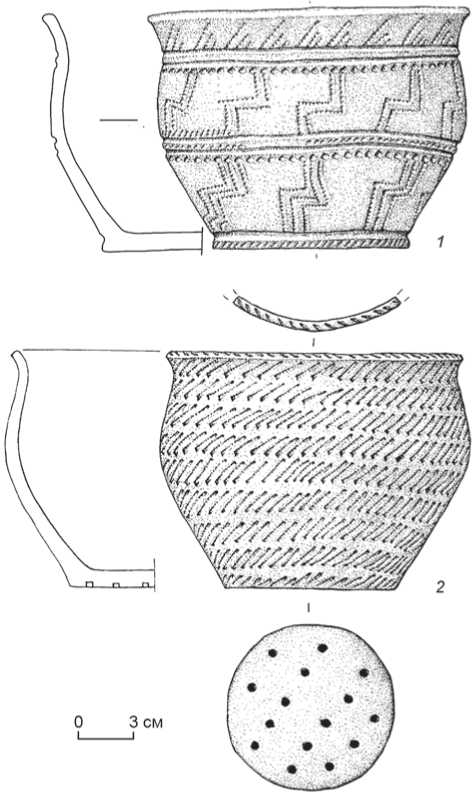

Прежде всего, необходимо сказать о новациях, связанных с орнаментацией керамического материала. В целом вся серия сосудов, насчитывающая в этой зоне памятника ок. 100 ед., включает шесть баночных и одну горшковидную емкости, 488

имеющие характерную особенность в орнаментике. Речь идет о существенном дополнении декора чередующимися рядами круглых ямок, нанесенных по тулову сосуда, по всей его поверхности. Причем эти ряды были сделаны по уже готовой орнаментальной схеме, ничем не отличающейся от классической андроновской (фёдоровской) (рис. 4). Показательный пример отмечен на сосуде из захоронения № 778, где на типичной для андроновской (фёдоровской) культуры емкости, на дне сосуда подобными ямочными вдавлениями был схематично изображен крест (рис. 5, 1 ). При этом второй сосуд из захоронения, выполненный как бы по канонам нарядных классических емкостей, был, по сути, явной имитацией последних, т. к. орнаментальная схема, по-видимому, была неосознанно нарушена (рис. 5, 2 ).

Рис. 3. Погр. № 767 памятника Тартас-1.

1 – план; 2 – разрез; 3 – керамический сосуд № 1; 4 – керамический сосуд № 2.

1 – керамический сосуд № 1; 2 – керамический сосуд № 2; 3 – изделие из бронзы (игла).

I – серо-желтая с мелкими включениями белесого супесь; II – мешаная темно-серая супесь; III – мешаная белесая супесь; IV – мешаная желтая супесь; V – мешаная желто-серая супесь; VI – кости человека; VII – серая с включениями желтого супесь; VIII – мешаная серая супесь; IX – желтый суглинок (материк).

Рис. 4. Сосуды из погребений памятника Тартас-1.

1 – погр. № 656 (сосуд № 1); 2 – погр. № 678 (сосуд № 1); 3 – погр. № 714; 4 – погр. № 727; 5 – погр. № 750 (сосуд № 2), погребальнопоминальный комплекс 39; 6 – погр. № 766 (сосуд № 2).

Достаточно редкий случай был отмечен на сосудах из погр. № 456. Данная могила перерезала ровик, оконтуривающий мог. № 454, 455, – самый юго-восточный на памятнике из многочисленных рвов-оградок, распространенных на северо-западном участке памятника. Два горшковидных сосуда имели орнамент: первый – ряд ямок по шейке, второй – асимметричный узор по тулову, что крайне редко встречается на андроновских (фёдоровских) емкостях (см. рис. 2, 3, 4).

Обозначенный орнаментальный сюжет не встречается в андроновских (фёдоровских) комплексах соседних территорий распространения культуры [Гутков, Папин, Федорук, 2014; Зах, Илюшина, 2010; Кирюшин, Папин, Федорук, 2015; Илюшина, 2016, 2019; Максименков, 1978; Хлобыстина, 1985]. Кера-

Рис. 5. Сосуды из погр. № 778.

мика, имеющая подобную орнаментальную схему (баночные сосуды, декорированные рядами гладкого или гребенчатого штампа и перемежающимися рядами округлых ямочных вдавлений), была характерна для посуды одиновской культуры, предшествовавшей на данной территории андроновской (фёдоровской) [Молодин, 1981]. В настоящее время судьбы носителей одиновской культуры неизвестны. Вероятно, что они были частично ассимилированы кротовцами в конце III тыс. до н.э., а частично вытеснены в южнотаежную зону, где, видимо, приняли участие в формировании барабинского варианта суз-гунской культуры. По времени раннесузгунские племена могли сосуществовать с позднеандроновскими (фёдоровскими). Проявление барабинского варианта сузгунского феномена отмечено всего примерно в 100 км к северу от некрополя Тартас-1 [Молодин, Чемякина, 1984].

Это же северное направление связей населения, о ставившего северо-западную часть могильника Тартас-1, демонстрируют и такие находки, как ко- стяные наконечники стрел в количестве 9 экз., обнаруженные в захоронении № 749 андроновской (фёдоровской) культуры с кремацией и тремя типичными для культуры сосудами. Помещение наконечников стрел в качестве сопроводительного инвентаря не было для носителей культуры характерным явлением.

Особенно замечательна находка объемной бронзовой скульптурки птицы (по-видимому, вороны), имеющей на спине выемку для помещения специального приклада. Изделие не имеет аналогов, однако несет на себе, несомненно, северный, таежный колорит, так ярко проявившийся впоследствии в ку-лайском искусстве бронзового литья.

Выводы

Северо-западная часть могильника Тартас-1 андроновской (фёдоровской) культуры отличается значительным количеством своеобразных земляных сооружений, связанных с погребальными комплексами. Их своеобразие проявляется в форме, размерах, глубине конструкций, отсутствии четкой планиграфии, почти полном отсутствии находок, в оригинальном проявлении погребального обряда и инвентаря.

Отмеченные выше особенности позволяют оценить северо-западную часть некрополя Тартас-1 как особый могильник андроновской (фёдоровской) культуры, в формировании которого значительную роль сыграли выходцы с западных, северо-западных от Барабы районов.

В настоящее время исследования северо-западной части памятника Тартас-1 еще не закончены и, судя по имеющейся магнитограмме, периферийная часть памятника еще содержит андроновские (фёдоровские) погребальные комплексы, оконтуренные характерными ровиками. Новые материалы не только дополняют наши представления об эпохе развитой бронзы в целом, но и могут дать новые свидетельства о вероятных новациях, фиксируемых в погребальной практике андроновского (фёдоровского) населения. Монографическое же исследование памятника позволит в целом оценить многие стороны жизнедеятельности андроновского (фёдоровского) населения в разные периоды функционирования объекта в изучаемом регионе Западной Сибири.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Особенности погребальной практики носителей андроновской (фёдоровской) культуры северо-западной части могильника Тартас-1

- Гутков А.И., Папин Д.В., Федорук О. А. Культурные особенности андроновской керамики из могильника Рублево VIII // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. - С. 311-220.

- Зах В. А. Эпоха бронзы Присалаирья: по материалам Изылинского археологического микрорайона. - Новосибирск: Наука, 1997. - 129 с.

- Зах В.А., Илюшина В.В. Посуда фёдоровской культуры Нижнего Притоболья (по материалам поселения Черемуховый Куст) // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 2010. - № 2 (13). - С. 41-50.

- Илюшина В.В. Технология изготовления керамики у населения фёдоровской культуры поселения Щетково-2 в Нижнем Притоболье // Седьмые Берсовские чтения: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Екатеринбург: Квадрат, 2016. - С. 166-171.

- Илюшина В.В. Технология изготовления керамики у населения алакульской и фёдоровской культур поселения Бочанцево-1 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2019. - № 2 (45). - С. 36-48.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О. А. Андроновская культура на Алтае (по материалам погребальных комплексов): учеб. пособ. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. - 108 с.

- Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. - Актобе: Принт А, 2008. - 358 с.

- Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. - Л.: Наука, 1978. - 190 с.

- Молодин В.И. Памятники одиновского типа в Барабинской лесостепи // Проблемы западносибирской археологии: эпоха камня и бронзы. - Новосибирск: Наука, 1981. - С. 63-75.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь // Древнее искусство в зеркале археологии: к 70-летию Д.Е. Савинова. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. -С. 58-69. - (Труды САИПИ; вып. VII).

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Планиграфия погребальных комплексов андроновской (фёдоровской) культуры на могильнике Тартас-1: к постановке проблемы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV - C. 290-292.

- Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новочекино-3 - памятник эпохи поздней бронзы на севере Барабинской лесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1984. - С. 40-62. 14.Ткачев В.В. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. - Тюмень: Тюм. гос. нефтегаз. ун-т, 2002. - Ч. 1. -288 с.; ч. 2. - 242 с.

- Хлобыстина М.Д. Андроновские детские могильники как палеосоциологический источник // Археология Южной Сибири. - Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 1985. - Вып. 18. - С. 18-28.