Особенности показателей сердечно-сосудистой системы и психофизиологических параметров у студентов медицинских специальностей во время периода экзаменационной сессии и семинарских занятий

Автор: Павлова О.Н., Будаев А.И., Павленко С.И., Ковалв А.М., Макарова-горбачва Е.В.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Сердечно-сосудистая система - одна из ключевых систем организма, которая определяет границы физической и умственной работоспособности человека и обеспечивает адаптацию организма обучающихся к образовательному процессу. При этом различные факторы способны вызывать у студентов напряжение адаптационных механизмов, одним из которых может являться период экзаменационной сессии. Цель исследования: выявить различия показателей работы сердечно-сосудистой системы и психофизиологических параметров во время экзаменационной сессии и во время семинарских занятий у студентов-медиков второго года обучения. Объект и методы. Исследование проведено на 22 студентах второго курса обоего пола. У испытуемых изучали частоту сердечных сокращений и артериальное давление и высчитывали значения индекса функциональных изменений, адаптационного потенциала и индекса Робинсона. Психоэмоциональный компонент оценивали по результатам теста Спилбергера - Ханина, теста Гилфорда и эффективности работы, которую вычисляли по времени работы с таблицами Шульте.

Адаптационный потенциал, индекс баевского, индекс робинсона, таблицы шульте, тест гилфорда

Короткий адрес: https://sciup.org/143182583

IDR: 143182583 | УДК: 616.1:616-003.96 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.2.PHYS.1

Текст научной статьи Особенности показателей сердечно-сосудистой системы и психофизиологических параметров у студентов медицинских специальностей во время периода экзаменационной сессии и семинарских занятий

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ ORIGINAL ARTICLE УДК 616.1:616-003.96

Сердечно-сосудистая система – жизненно важная система нашего организма, постоянно перекачивающая кровь по всему телу, снабжая периферические органы необходимыми веществами, такими как кислород и нутриенты, ограничивающая физическую и умственную работоспособность человека и обеспечивающая адаптацию организма [1]. Адаптация является одним из базовых процессов, позволяющая организму приспосабливаться к новым видам деятельности, при этом адаптация к образовательному процессу заключается в приобретении учащимися навыков, необходимых для новых условий социальной жизни, новых отношений, для дальнейшего психологического, личностного и социального развития, особенно у студентов медицинских специальностей [2]. Приобретение новых навыков неразрывно связано с рисками напряжения адаптационных механизмов, что, в свою очередь, может являться предшественником патологических изменений. Одним из наиболее очевидных стрессовых факторов в процессе обучения в университете остаётся период экзаменационной сессии, во время которого студенты используют большое количество резервов организма. При этом известно, что в условиях психоэмоционального напряжения (экзаменационный стресс) у обучающихся может смещаться вегетативный баланс в сторону симпатотонии и изменяться контур регуляции, что является признаком напряжения регуляторных механизмов [3, 4].

Цель настоящей работы – выявить изменения показателей работы сердечно-сосудистой системы и психофизиологических параметров во время экзаменационной сессии и во время семинарских занятий у студентов-медиков второго года обучения.

Объект и методы

В ходе исследования у обучающихся регистрировали параметры сердечно-сосудистой системы, уровень ситуативной и личностной тревожности, уровень развития социального интеллекта, а также уровень внимания. В исследовании приняли участие 22 студента обоего пола, обучающихся на втором курсе ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. До проведения эксперимента от каждого участника получено добровольное информированное согласие об участии в исследовании. Исследование проводилось в период начала экзаменационной сессии (декабрь) и во время семестрового обучения (апрель). Для изучения показателей работы сердечно-сосудистой системы проводили регистрацию артериального давления методом Короткова, подсчитывали часто- ту сердечных сокращений (ЧСС). С целью осуществления дальнейших расчётов собирали антропометрические данные испытуемых (рост, вес, возраст). На основе полученных данных рассчитывали значение индекса функциональных изменений (ИФИ) по Р.М. Баевскому. Расчёт величины ИФИ производился в баллах. Если величина ИФИ не превышала 2,60 баллов, то адаптация считалась удовлетворительной. При ИФИ от 2,60 до 3,10 баллов отмечалось напряжение механизмов адаптации. При значениях ИФИ от 3,10 до 3,50 баллов адаптация оценивалась как неудовлетворительная, а при ИФИ 3,50 баллов и выше регистрировался срыв адаптационных процессов.

Значение адаптационного потенциала (АП) определялось с помощью уравнения Л.А. Коневских [5]. Удовлетворительным считалось значение АП менее 7,2. При значениях от 7,21 до 8,24 баллов отмечалось напряжение адаптационных механизмов. При значениях АП от 8,25 до 9,85 баллов отмечалась неудовлетворительная адаптация, значения более 9,86 баллов расценивались как срыв адаптации.

Индекс Робинсона (ИР) в норме не должен превышать 85 единиц. Чем ниже индекс Робинсона, тем выше максимальные аэробные возможности, а значит и уровень соматического здоровья испытуемого.

Устойчивость внимания, как одного из показателей психоэмоционального состояния, определяли с помощью таблиц Шульте. Испытуемым на экране монитора поочерёдно предлагали таблицу, на которой в произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивал числа в порядке их возрастания. Проба повторялась с пятью разными таблицами. Рассчитывали эффективность работы (ЭР), по которой и оценивали результаты проведённого теста.

Для определения уровня социального интеллекта использовали тест Гилфорда, состоящий из 4 субтестов. Общий уровень развития социального интеллекта оценивали по количеству набранных баллов во всех субтестах и делали заключение о состоянии социального интеллекта испытуемого.

Значение ситуативной и личностной тревожности у испытуемых определяли по шкале тревоги Спил-бергера – Ханина (State-Trait Anxiety Inventory – STAI). При этом уровень тревожности оценивали по количеству набранных баллов: низким уровень тревожности считался до 30 баллов, умеренный – 30–45 баллов, высокий – 46 баллов и более. Минимальная оценка по каждой шкале – 20 баллов, максимальная – 80 баллов.

Нормальность распределения оценивалась с помощью теста Шапиро – Уилка. Статистический анализ параметрических данных проводили методом Pairedt-test, в случае не параметрического распределения использовали Wilcoxon Signed Rank Test. Изменения считались статистически достоверными при значении p < 0,05. Данные представлены в виде среднего значения ± ошибка среднего или медианы с межквартильным размахом Me (Р25-Р75).

Результаты и обсуждения

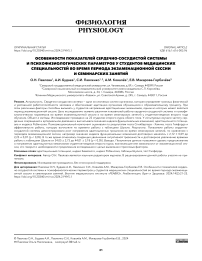

Проведённое исследование показало неоднозначные результаты. Так, уровень ИФИ (рис. 1) достоверно изменялся в установленные временные рамки с 2,12 ± 0,09 усл. ед. до 2,25 ± 0,07 усл. ед. (p < 0,05). Необходимо отметить, что наблюдаемые изменения не выходят за показатели удовлетворительного значения адаптации, однако демонстрируют растущее напряжение адаптационных процессов сердечнососудистой системы у студентов второго курса.

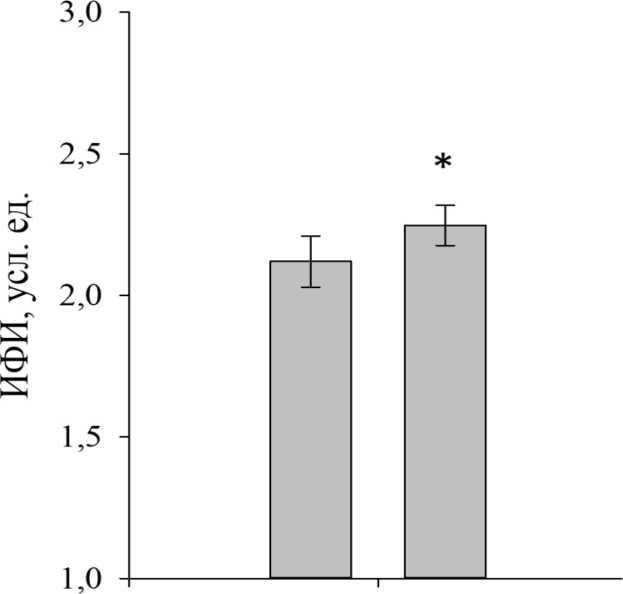

В исследовании, посвящённом анализу адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы, у студентов в экзаменационный период была выявлена связь между повышением ИФИ и уровнем ситуативной тревожности [6]. Схожие тенденции изменений уровня ситуативной тревожности были выявлены и в ходе данного исследования. Так, у обследованных студентов отмечалось повышение уровня ситуативной тревожности с 32,30 ± 1,78 в декабре до 34,10 ± 1,95 в апреле. Однако, в отличие от ИФИ, изменения данного показателя не достигали уровня статистической значимости (рис. 2).

Наблюдаемые результаты могут свидетельствовать о том, что образовательный процесс в медицинском университете формирует у студентов второго курса устойчивую психоэмоциональную реакцию. В целом это соответствует современным представлениями о сопровождении обучения в высшем образовательном учреждении с высокими показателями тревожности [4].

Кроме этого, выраженное увеличение показателя уровня ситуативной тревожности способствует усилению симпатических влияний на организм.

Смещение вегетативного баланса в сторону сим-патотонии, оказывающее дополнительную нагрузку на работу сердечно-сосудистой системы, было обнаружено и в результате анализа изменений АП на протяжении всего периода исследования. Данный факт может свидетельствовать о напряжении адаптационных процессов организма. Однако статистически значимых различий между измерениями выявлено не было, так как АП обследуемых практически не изменялся (8,31 ± 0,32 в декабре и 8,25 ± 0,26 в апреле).

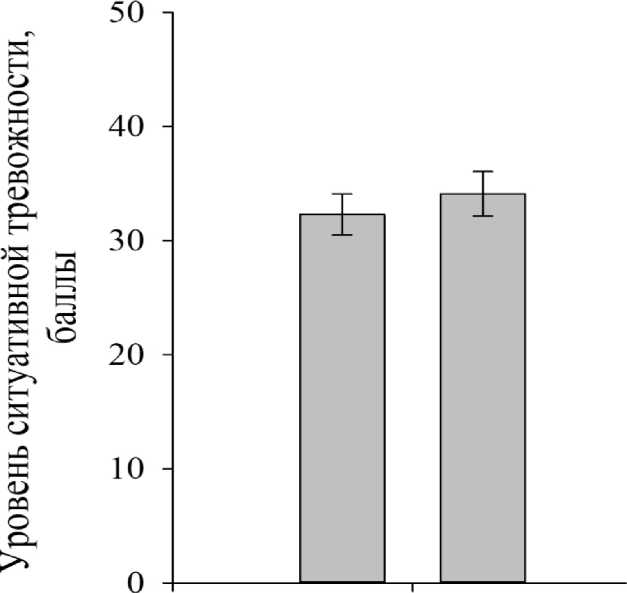

Подобные эффекты также наблюдались при сравнении показателей ИР (рис. 3). В частности, значение показателя ИР в декабре колебались на уровне 86,19 (73,08–16,34), в апреле статистически значимо увеличилось до 96,48 (77,12–113,94). Выявленные изменения могут служить доказательством снижения аэробных возможностей миокарда, что является важным маркером здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

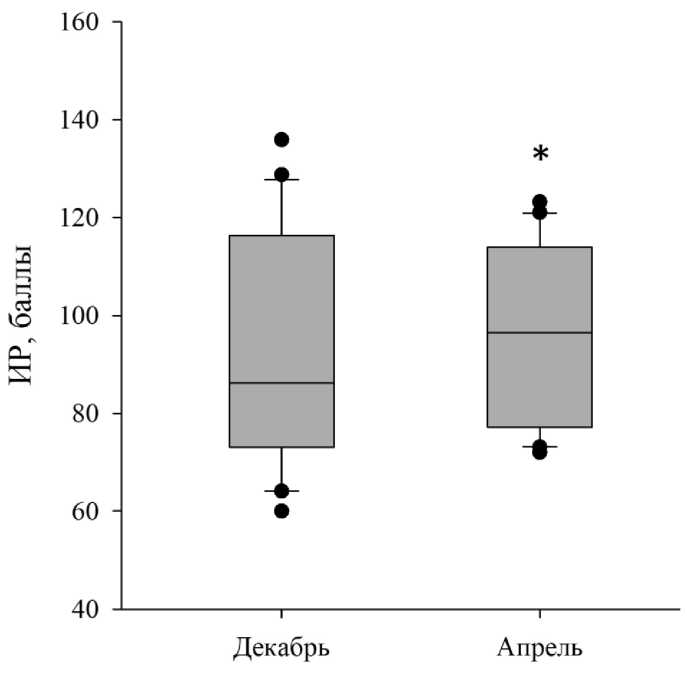

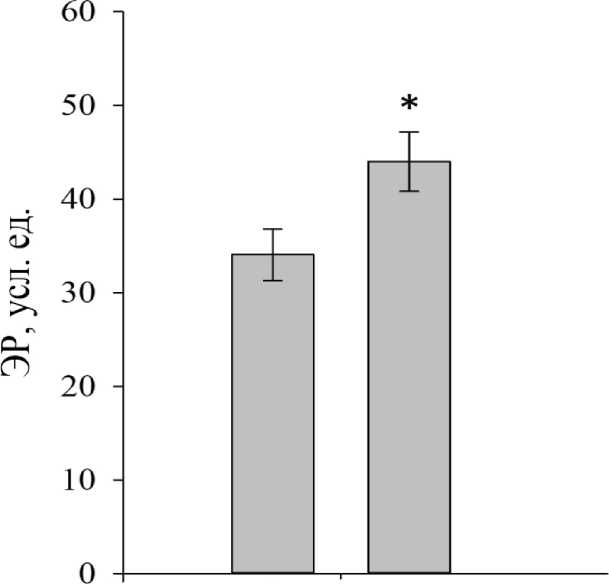

Результаты исследования показали, что негативные эффекты снижения адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у студентов второго курса медицинского университета влияют на психические и когнитивные функции обучающихся. Так, уровень развития социального интеллекта, оцениваемый нами по количеству баллов, набранных в тесте Гилфорда, менялся с 27,00 (19,00-32,00) до 26,00 (18,00-34,00), проявляя тенденцию к сни- жению. В то же время показатель ЭР (рис. 4) демонстрировал статистически значимое увеличение от 34,05 ± 2,73 до 44,01 ± 3,18 (p < 0,05). Это увеличение говорит о том, что испытуемым для работы с одной таблицей Шульте в апреле требовалось больше времени, чем в декабре и, тем самым, выявляя у студентов снижение способности концентрировать внимание.

Декабрь Апрель

Декабрь Апрель

Рисунок 1. Изменения значений ИФИ у студентов медиков второго курса. Примечание: * - p < 0,05 (Paired t-test)

Figure 1. Changes in the values of the index of functional changes in second-year medical students. Note: * - p < 0.05 (Paired t-test)

Рисунок 3. Изменения значений ИР у студентов медиков второго курса. Примечание: * - p < 0,05 (Wilcoxon Signed Rank Test)

Figure 3. Changes in Robinson index values among second-year medical students. Note: * - p < 0.05 (Wilcoxon Signed Rank Test)

Рисунок 2. Изменения уровня ситуативной тревожности у студентов-медиков второго курса

Figure 2. Changes in the level of situational anxiety among second-year medical students

Декабрь Апрель

Рисунок 4. Изменения уровня эффективности работоспособности у студентов медиков второго курса. Примечание: * - p < 0,05 (Paired t-test)

Figure 4. Changes in the level of efficiency of work-related news among second-year medical students. Note: * - p < 0.05 (paired t-test)

Выводы

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать предположение о напряжении адаптационных механизмов студентов–медиков второго курса, в частности, усиление симпатического влияния на работу сердечно-сосудистой системы, приводящее к увеличению нагрузки на организм, что в свою очередь негативно сказывается на когнитивных и психоэмоциональных показателях деятельности студентов. При этом стоит отметить, что описываемый рост напряжения отмечался вне периода экзаменационной сессии, что говорит о необходимости продолжения исследования с целью выявления и устранения угнетающих факторов.

Список литературы Особенности показателей сердечно-сосудистой системы и психофизиологических параметров у студентов медицинских специальностей во время периода экзаменационной сессии и семинарских занятий

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина.1997;236.

- Дубровинская Н.В. Психофизиологическая характеристика подросткового возраста. Физиология человека. 2015;41(2):113-122. EDN: TLOUOV

- Кирсанов В.М., Шибкова Д.З. Психофизиологическая характеристика личности студентов в период адаптации к обучению в вузе. Сибирский педагогический журнал. 2012;9:127-132. EDN: PONZCP

- Лезарева Т.А., Лытаев С.А. Об эффективности механизмов психофизиологической адаптации в динамике учебно-образовательного процесса. Педиатр. 2019;10(6):67-77. EDN: IYSKZI

- Коневских Л.А., Оранский И.Е., Лихачева Е.И. Способ оценки адаптационного потенциала: патент RU 2314019, МПК A61B 5/02; публ. БИМП 1, 10.01.2008. 3.

- Надежкина Е.Ю., Мужиченко М.В., Филимонова О.С. Уровень тревожности и адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы студентов в период экзаменационного стресса. Евразийский Союз Ученых. 2015;12:3-7. EDN: XDYHHP