Особенности послеоперационной динамики нейрофизиологических показателей сенсомоторного дефицита у больных с истмическим антелистезом LV позвонка

Автор: Шеин А.П., Худяев А.Т., Криворучко Г.А., Колчанов К.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

оценка влияния спондилолитического дефекта ножки дуги позвонка у больных неврологически осложненным спондилолистезом LV позвонка на до- и послеоперационные интегральные ЭМГ-характеристики сенсомоторного дефицита (ИСД) в системе нижних конечностей, а также в сопоставлении выраженности нейрофизиологических признаков функциональной недостаточности в отношении пар корешков, расположенных краниальнее и каудальнее компримированной пары. Комплексному нейрофизиологическому тестированию подвергнуто 29 больных 13-48 лет (14 - мужского и 15 женского пола) с неврологически осложненным истмическим (15 больных) и не истмическим (14 больных) спондилолистезом LV позвонка I-IV степени, прошедших курс оперативного лечения по технологии, разработанной в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. Различия до- и послеоперационных величин ИСД у пациентов с истмическим и не истмическим спондилолистезом LV позвонка связаны со спонтанной декомпрессией дурального мешка, возникающей при наличии двустороннего спондилолитического дефекта ножек дуги LV позвонка. Отсутствуют дооперационные различия между средними величинами ИСД, рассчитанными для пар корешков, расположенных краниальнее и каудальнее компримированной пары. Наиболее выраженная реакция на оперативное вмешательство отмечена со стороны LV корешков

Спондилолистез, спинномозговые корешки, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121131

IDR: 142121131

Текст научной статьи Особенности послеоперационной динамики нейрофизиологических показателей сенсомоторного дефицита у больных с истмическим антелистезом LV позвонка

Cпондилолистез в поясничном отделе позвоночника на определенной стадии заболевания влечет за собой появление неврологических расстройств, связанных как с компрессией сегментарных корешков, так и компрессией дурального мешка в целом (синдром «конского хвоста»). Это обстоятельство, при отсутствии радикального хирургического лечения, основанного, в частности, на применении аппаратов наружной транспедикулярной фиксации (НТФ) позвоночника [2, 3], создает угрозу развития тотального сенсомоторного дефицита в системе нижних конечно- стей. Сопоставив данные первичного неврологи-чесого осмотра больных спондилолистезом, характеризуемым наличием спондилолитического дефекта или его отсутствием, Porter и Hibbert [6] установили, что при наличии спондилолиза реже регистрируются симптомы нарушения корешковых функций, а в неврологическом статусе пациентов преобладает т.н. «рефлекторный» болевой синдром. Высказано предположение, что спондилолиз вызывает спонтанную декомпрессию нервных структур, тем самым, облегчает состояние больного [5]. Подобная точка зрения нашла подтверждение в работах Tender с соавторами [7]. В частности, больным, у которых было диагностировано сдавление спинномозговых корешков различной этиологии, проводилось одностороннее удаление pars interarticularis. После проведения этой хирургической процедуры у большинства больных купировался болевой синдром, и улучшилась сократительная функция ослабленных групп мышц нижних конечностей.

Цель работы состояла в оценке влияния спон- дилолитического дефекта ножки дуги позвонка у больных неврологически осложненным спондилолистезом LV позвонка на до- и послеоперационные интегральные ЭМГ-характеристики сенсомоторного дефицита в системе нижних конечностей, а также в сопоставлении выраженности нейрофизиологических признаков функциональной недостаточности в отношении пар корешков, расположенных краниальнее и каудальнее компримированной пары.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Комплексному нейрофизиологическому тестированию подвергнуто 29 больных 13-48 лет (14 – мужского и 15 женского пола), поступивших на оперативное лечение [2] в отделение вертеброло-гии и нейрохирургии РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова по поводу неврологически осложненного спондилолистеза LV позвонка I-IV степени. Распределение выборки по степени смещения позвонка (СП): I - 4, II - 16, III - 5, IV - 4. Клинически у 100 % больных наблюдался синдром люм-балгии. Неврологические расстройства разной степени выраженности в виде чувствительных нарушений наблюдались в 15 случаях (51,7 %), двигательных - в 10 случаях (34,5 %), нарушение функции тазовых органов отмечено в 3 случаях (10,3 %). Хирургические манипуляции: при I и II степенях СП (при наличии конфликта дуги смещенного позвонка и дурального мешка) - ламинэктомия смещенного позвонка, иссечение рубцов и мобилизация дурального мешка, дискотомия на патологическом уровне с захватом обеих замыкательных пластинок двух смежных тел позвонков, установка (туго) в полость диска двух аутотрансплантатов, наложение аппарата наружной транспедикулярной фиксации (НТФ); при III и IV степенях СП - вторым этапом после наложения аппарата и максимально возможного устранения СП осуществляли передний спондилодез между смещенным и смежным с ним позвонками в достигнутом положении аутотрансплантатами либо имплантатами из пористого никелида титана чрез-или внебрюшинным доступом. Сроки нейрофизиологических обследований: до операции, через 1 месяц после операции, спустя 5-7 дней, а также 6, 12 и 24 месяца после снятия аппарата НТФ. У каждого пациента регистрировались следующие показатели (слева и справа): амплитуда («от пика до пика») униполярно зарегистрированных М-ответов m. rectus femoris, m. tibialis anterior, m. ex- tensor digitorum brevis, m. gastrocnemius (c.l.), m. soleus, m. flexor digitorum brevis; амплитуда максимальных Н-рефлексов m. gastrocnemius (c.l.) и m. soleus; средняя амплитуда и частота следования колебаний суммарной ЭМГ m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (c.l.), зарегистрированной биполярно в условиях выполнения теста «максимальное произвольное напряжение», амплитуда («от пика до пика») транскраниально вызванных потенциалов (ТВП) m. tibialis ant. В качестве основного анализируемого признака использован предложенный нами интегральный показатель - индекс сенсомоторного дефицита (ИСД) [4], представляющий собой среднее отклонение (в %) анализируемых ЭМГ-показателей от контрольных величин (100 %) и рассчитываемое по всей совокупности отведений от мышц, входящими в состав соответствующих миотомов. Таким образом, у каждого обследованного пациента ИСД рассчитан отдельно для трех пар миотомов, отражающих функциональное состояние соответствующих пар корешков: ИСД (Liv), ИСД (Lv), ИСД (S)

Используемое оборудование – цифровая система ЭМГ/ВП Viking-IV (Nicolet, США) и магнитоимпульсный стимулятор Quadropulse-500 (Magstim, Великобритания). В качестве контроля использованы данные 32 здоровых испытуемых в возрасте 15-26 лет. Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft EXEL-2000, дополненного программами непараметрической статистики и оценки нормальности распределения [1]. Для оценки достоверности различия сопоставляемых выборок показателей использованы t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий Вилкоксона. Принятый уровень статистической значимости выводов – 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки влияния спондилолитического дефекта ножки дуги позвонка у больных неврологически осложненным спондилолистезом LV позвонка вся выборка больных была разделена на 2 группы. В 1 группу вошли 15 человек со спон- дилолизным спондилолистезом, а во 2 группу вошли 14 человек со спондилолистезами другой этиологии: диспластический – 5 (35,7 %), дегенеративный – 6 (42,9 %), травматический – 3 (21,4 %). Средний возраст пациентов 1 группы составил 20,2±1,9 лет, пациентов 2 группы -31,4±2,9 лет. По половому составу группы идентичны.

В дооперационном неврологическом статусе пациентов 1 группы боли, характерные по локализации для поражения корешка LV, зарегистрированы в 5 (33,3 %) случаях. Из них односторонние – у 2 (13,3 %) пациентов, двухсторонние – у 3 (20,0 %). Боли, характерные для поражения корешка S1, – в 3 (20,0 %) случаях. Из них односторонние – у 2 (13,3 %) пациентов, двусторонние – у 1 (6,7 %) пациента. Нарушение чувствительности в дерматоме LV выявлены у 3 (20,0 %) пациентов: у 1 (6,7 %) пациента – с одной стороны, у 2 (13,3 %) пациентов – с двух сторон; в дерматоме S1 - у 2 (13,3 %) пациентов (в обоих случаях двустороннее), в дерматомах LIV и LV – у 2 (13,3 %) пациентов (в обоих случаях одностороннее). Нарушение функции мышц LV-миотома, выявлено в 3 (20,0 %) случаях, у 2 (13,3 %) пациентов с одной и у 1 (6,7 %) пациента с двух сторон; двухстороннее нарушение функции мышц SI-миотома выявлено у 1 (6,7 %) больного; L V и S I – у 1 (6,7 %) больного. В 1 (6,7 %) случае диагностировано нарушение функции тазовых органов.

У пациентов 2 группы на стадии доопераци-онного обследования зарегистрированы боли, характерные для поражения корешка LV в 4 (28,6 %) случаях. Из них односторонние – у 3 (21,4 %) пациентов, двухсторонние – у 1 (7,1 %); боли характерные для одностороннего поражения корешка S I – в 1 (7,1 %) случае, боли характерные для сочетанного одностороннего поражения корешков LV и SI – у 2 (14,2 %) пациентов. Выявлено нарушение чувствительности в дерматоме L V с одной стороны у 1 (7,1 %) пациента, одностороннее нарушение чувствительности в дерматомах LIV и LV – у 1 (7,1 %) пациента, LV и SI – также у 1 (7,1 %) пациента. Нарушение функции мышц LV-миотома выявлено в 3

(21,4 %) случаях, у 1 (7,1 %) пациента с одной и у 2 (14,2 %) пациентов с двух сторон; двухстороннее нарушение функции мышц S1-миотома выявлено у 1 (7,1 %) больного; миотомов LV и SI – у 1 (7,1 %) больного. Нарушение функции тазовых органов диагностировано в 2 (14,2 %) случаях.

В дооперационном периоде у больных 1 группы отклонения предложенного нами интегрального ЭМГ-показателя неврологического дефицита от контрольных величин (100 %) по всем анализируемым корешкам минимальны: среднее значение ИСД рассчитанное для пары корешков LIV составило 99,1 5,6 %, LV – 98,6±4,6 %, S1 – 98,5 4,6 %. У больных 2 группы выявлены более грубые ЭМГ-признаки сенсомоторных нарушений. В частности, в отношении пары корешков LIV средний уровень ИСД составил 75,8 7,3 %. В несколько меньшей степени оказалась снижена функция пар корешков LV и SI: средний уровень ИСД составил 80,2 5,6 % и 78,8 3,2 % соответственно.

В процессе лечения динамика неврологической симптоматики приобретает положительный характер и при выписке у пациентов обеих групп полностью купирован болевой синдром. У больных 1 группы выявлены: незначительное одностороннее нарушение чувствительности в дерматоме LV в 1 случае (6,7 %), и в 1 (6,7 %) случае столь же незначительное одностороннее снижение функции мышц LV-миотома. Нарушения функции тазовых органов не выявлено. У пациентов 2 группы в 1 случае (7,4 %) выявлено незначительное одностороннее нарушение чувствительности в дерматоме LV и в 1 (7,4 %) случае слабо выраженное одностороннее снижение функции мышц L V -миотома. Нарушений функции тазовых органов у больных данной группы также не наблюдалось.

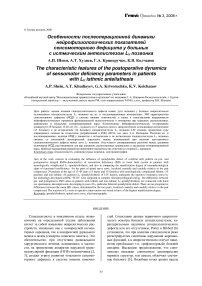

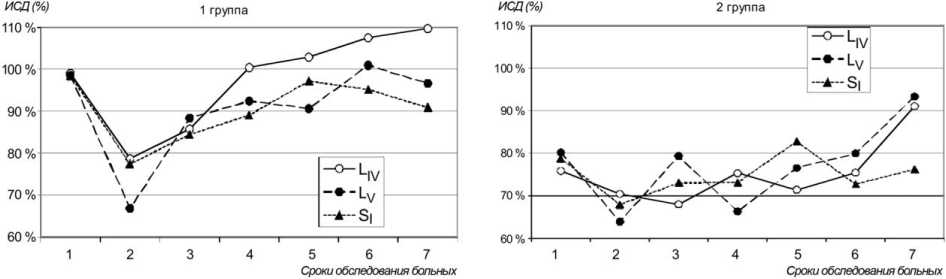

Послеоперационные изменения ИСД отражены таблично (табл. 1) и графически (рис. 1).

Таблица 1

До- и послеоперационные значения объединенного (правая + левая) ИСД (%; M±m), рассчитанного для корешков LIV, LV и SI у пациентов 1 и 2 групп

|

Корешки |

Группы больных |

Сроки обследования больных |

||||||

|

До операции n1 = 15 n2 = 14 |

1 месяц после операции n 1 = 2 n2 = 9 |

После снятия аппарата НТФ |

||||||

|

5-7 дней n1 = 15 n2 = 10 |

6 месяцев n1= 8 n2 = 8 |

1 год n1 = 5 n2 = 2 |

2 года n 1 = 4 n2 = 5 |

3 года n1 = 2 n2 = 4 |

||||

|

L IV |

1 |

99,1 5,6* |

78,6 8,4 |

85,7 5,8* |

100,4 5,8* |

102,9 9,3 |

107,5 14,9 |

109,7 14,5 |

|

2 |

75,8 7,3 |

70,4 8,8 |

68,0 6,7 |

75,3 9,4 |

71,4 13,7 |

75,5 8,4 |

91,1 11,1 |

|

|

LV |

1 |

98,6 4,6* |

66,9 2,8# |

88,4 4,4 |

92,4 6,1* |

90,7 7,6 |

100,9 9,3 |

96,7 15,1 |

|

2 |

80,2 5,6 |

63,9 4,8# |

79,3 6,1 |

66,3 5,9 |

76,6 2,6 |

80,0 10,2 |

93,4 8,3 |

|

|

S I |

1 |

98,5 4,6* |

77,4 21,5 |

84,4 4,8# |

89,1 5,3* |

97,2 9,0 |

95,2 13,2 |

90,9 36,3 |

|

2 |

78,8 3,2 |

67,9 3,7# |

73,0 5,5 |

73,1 6,4 |

82,8 7,8 |

72,7 6,1 |

76,3 1,9 |

|

Примечание: * - межгрупповые различия ИСД (P<0,05), # - отличия ИСД (P<0,05) от дооперационных величин.

Рис. 1. Динамика ИСД у больных двух групп (1 - до операции, 2 - 1 месяц после операции, 3-7 - 5-7 дней, 6 месяцев, 1 год, 2 года и 3 года после снятия аппарата НТФ)

В динамике ЭМГ-показателей больных 1 группы в раннем послеоперационном периоде наблюдается резкое падение среднего уровня ИСД , вызванное, очевидно, реакцией сенсомоторных структур на оперативное вмешательство. Наиболее выраженная реакция отмечена со стороны пары корешков LV: средний уровень ИСД снижается до 66,8 2,8 % (P<0,05). Пары корешков L IV и S I также реагируют на оперативное вмешательство падением среднего уровня ИСД до 78,6 8,4 % и 77,4 21,5 % соответственно. На последующих этапах послеоперационного ЭМГ-мониторинга средний уровень ИСД, рассчитанный для всех анализируемых пар корешков, равномерно растет. В частности, ИСД пары корешков LIV через 2 года после снятия аппарата НТФ выходит на уровень, превышающий дооперационный (с тенденцией к дальнейшему росту) и составляет 107,5 14,9 %; ИСД пары корешков LV выходит на уровень, близкий к дооперационному, также через 2 года после снятия аппарата НТФ и составляет 100,9 9,2 %; ИСД пары корешков S1 достигает соответствующего уровня несколько раньше (через 1 год после снятия аппарата НТФ) и составляет 97,2 9,0 %.

В динамике ЭМГ-показателей больных 2 группы в раннем послеоперационном периоде также наблюдается отчетливое снижение средних величин ИСД , обусловленное реакцией сенсомоторных структур на оперативное вмешательство, но, в отличие от пациентов 1 группы, анализируемые пары корешков реагируют асинхронно. По результатам обследования больных в раннем послеоперационном периоде наиболее выраженная реакция наблюдается со стороны пары корешков LV. В частности, среднее значение ИСД указанной пары корешков снижается до 63,9 4,8 % (P<0,05) относительно дооперационного уровня. Спустя 5-7 дней после снятия аппарата НТФ наблюдается увеличение среднего значения ИСД до уровня, близкого к дооперационному (79,3 6,1 %), которое через 6

месяцев после снятия аппарата НТФ вновь сменяется падением анализируемого показателя до 66,3 5,9 %. В дальнейшем, через 3 года после снятия аппарата НТФ, наблюдается постепенное увеличение ИСД с выходом на уровень, превышающий дооперационный (93,4 8,3 %).

Пара корешков SI так же остро реагирует на операционное вмешательство, как и LV. Средний уровень ИСД падает до 67,9 3,7 % (P<0,05), а затем приобретает устойчивую положительную динамику и спустя 1 год после снятия аппарата НТФ достигает 82,8 7,8 %, выходя на уровень, близкий к дооперационному. В дальнейшем средний уровень ИСД незначительно снижается, составляя 76,3 1,9 % через 3 года после снятия аппарата НТФ.

Пара корешков L IV реагирует на операционное вмешательство менее остро, но более продолжительно. Минимальное значение ИСД указанной пары корешков отмечается не через 1 месяц после оперативного вмешательства, а лишь после снятия аппарата НТФ, составляя 68,0 6,7 %. Восстановление среднего уровня ИСД до показателей, близких к дооперацион-ным (75,3 9,4 %), происходит только через 6 месяцев после снятия аппарата НТФ. Затем, после незначительного снижения до 71,4 15,7 %, отмечается дальнейшая положительная динамика исследуемого показателя, достигающего по прошествии 3 лет после снятия аппарата НТФ значения 91,1 11,1 %.

Таким образом, характеризуя динамику усредненных ИСД , рассчитанных для пациентов 2 группы, следует отметить, что, как и у больных 1 группы, наиболее остро на оперативное вмешательство реагирует пара корешков LV. Несколько менее выраженная реакция отмечена со стороны SI-корешков. Что касается пары корешков L IV , то она реагирует на оперативное вмешательство минимально и с некоторой задержкой во времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статистически значимые межгрупповые различия дооперационных величин ИСД , синхронность их послеоперационных изменений у пациентов 1 группы, и альтернирующе-асинхронный характер динамики ИСД у пациентов 2 группы позволяют утверждать, что спондилолизный дефект ножки дуги позвонка действительно можно рассматривать в качестве фактора, способствующего «спонтанной» декомпрессии нервных образований и более высокой скорости течения послеоперационных адаптационновосстановительных процессов в компримированных нервных структурах.

Необходимо также отметить, что на до- и послеоперационный нейрофизиологический статус сенсомоторных структур нижних конечностей у обследованных нами больных двух групп в определенной степени может повлиять возраст пациентов [4]: больные 2 группы оказались старше больных 1 группы в среднем на 10 лет.

Сопоставление ИСД пар корешков, расположенных краниальнее и каудальнее компримированной пары у больных двух групп не выявило каких-либо особенностей в их дооперационном состоянии. Что касается особенностей послеопе- рационной динамики ИСД тестируемых корешковых пар, то у больных обеих групп (по результатам обследования в срок «1 месяц после операции») заметно отчетливее реагирует на оперативное вмешательство пара корешков LV, реакция же со стороны корешков LIV и SI по степени снижения ИСД существенно не различается. В дальнейшем (спустя год и более после снятия аппарата НТФ) у больных с истмическим спондилолистезом (1 группа) более отчетливая положительная динамика ИСД прослеживается в отношении корешковой пары LIV (по сравнению с SI). У больных же 2 группы подобной тенденции в изменении ИСД (LIV) и ИСД (SI) не выявлено.

Приведенные в настоящей работе данные позволяют также заключить, что оптимально подобранная методика оперативного вмешательства и послеоперационного ведения больных [2] дает хороший клинический эффект (устранение болевого синдрома, улучшение двигательной функции), что подтверждается соответствующими ЭМГ-проявлениями реактивности и адаптации со стороны вовлеченных в патологический процесс нервных структур.

ВЫВОДЫ

-

1. Выявленные различия до- и послеоперационных величин ИСД у пациентов с истмиче-ским (первая группа) и не истмическим (вторая группа) спондилолистезом L V позвонка связаны со спонтанной декомпрессией дурального мешка, возникающей при наличии двустороннего спондилолитического дефекта ножек дуги LV позвонка.

-

2. У больных как первой, так и второй групп отсутствуют статистически значимые дооперационные различия между средними ве-

- личинами ИСД, рассчитанными для пар миотомов LIV, LV и SI. Наиболее выраженная реакция на оперативное вмешательство у больных обеих групп отмечена со стороны LV корешков. Отличия в динамике ИСД корешковых пар, расположенных краниальнее и каудальнее относительно компримированной, отмечены лишь у больных с истмическим спондилолистезом спустя 6 месяцев и в отдаленные сроки после снятия аппарата наружной транспедикулярной фиксации.