Особенности поведения ионосферы вблизи максимума ионизации по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния для низкой и умеренной солнечной активности

Автор: Алсаткин С.С., Медведев А.В., Ратовский К.Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена морфологическому исследованию поведения электронной концентрации в ионосфере на высотах 200-400 км на основе непрерывных серий наблюдений в 2007-2014 гг. на Иркутском радаре некогерентного рассеяния. Представлены суточно-высотные вариации усредненной электронной концентрации для всех сезонов (зима, весна, лето, осень) и двух уровней солнечной активности (низкой и умеренной). Выполнены сравнения наших результатов с результатами аналогичных исследований на таких радарах некогерентного рассеяния, как Миллстоун-Хилл, Аресибо, EISCAT, ESR, AMISR. Проведен анализ суточных вариаций электронного содержания для двух диапазонов высот: 180-250 и 250-600 км, полученных по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния и ионозонда.

Некогерентное рассеяние, ионосфера, электронная концентрация

Короткий адрес: https://sciup.org/142103569

IDR: 142103569 | УДК: 537.86 | DOI: 10.12737/11450

Текст научной статьи Особенности поведения ионосферы вблизи максимума ионизации по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния для низкой и умеренной солнечной активности

Благодаря обширной сети ионозондов наиболее исследованной является часть ионосферы до высоты максимума электронной концентрации. В отличие от ионозондов, радары некогерентного рассеяния (НР) способны измерять электронную концентрацию до высоты ~1000 км. Метод НР до сих пор остается наиболее совершенным наземным средством диагностики верхней атмосферы. В настоящее время в мире действуют десять радаров НР, каждый из которых уникален по своей конструкции и методам диагностики. В их число входит единственный в России Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР).

В последнее время большое внимание уделяется исследованию особенностей поведения параметров

(электронная концентрация, ионная и электронная температуры) ионосферной плазмы в зависимости от сезона и уровня солнечной активности по длительным непрерывным наблюдениям на радарах НР. Исследования позволяют усовершенствовать как региональные, так и глобальные модели поведения ионосферной плазмы, что даст возможность в будущем с большой точностью предсказывать состояние ионосферы в зависимости от сезона, уровня солнечной активности и географического местоположения. Исследуются усредненные по сезонам данные с целью выявления особенностей, характерных для конкретного сезона, и суточные вариации параметров ионосферной плазмы на большом интервале времени [Zhang, Holt, 2004; Zhang et al., 2004; Cai et al., 2007; Lei et al., 2007; Sojka et al., 2009].

В данной статье представлены результаты морфологического исследования особенностей поведения электронной концентрации N e для разных сезонов (лето, осень, зима, весна) и двух уровней солнечной активности (низкой, умеренной) по данным ИРНР. Сравнение полученных результатов с данными радаров НР Миллстоун-Хилл, Аресибо, EISCAT, ESR, AMISR [Cai et al., 2007; Sojka et al., 2009; Lei et al., 2007] позволяет выявить региональные особенности поведения ионосферы над Восточной Сибирью. Физические основы полученных особенностей не рассматриваются — это является темой дальнейших исследований.

В статье также проводится сопоставление данных ИРНР и иркутского ионозонда DPS-4 [Reinisch et al., 1997; Ратовский и др., 2004]. Все ионограммы ионозонда были обработаны с помощью программного комплекса интерактивной обработки ионограмм SAO Explorer [Reinisch et al., 2004; Khmyrov et al., 2008]. До высоты максимума профиль электронной концентрации восстанавливался методом NHPC [Reinisch and Huang, 1983]. Выше высоты максимума профиль экстраполировался слоем Чепмена с масштабной высотой, рассчитанной методом, описанным в работе [Reinisch and Huang, 2001].

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙКОНЦЕНТРАЦИИ

ИРНР имеет одну линейную поляризацию на излучении и приеме, что отличает его от других специализированных радаров, излучающих и принимающих волну с круговой поляризацией. При распространении в магнитоактивной плазме высокочастотной электромагнитной линейно поляризованной волны вследствие эффекта Фарадея [Дэвис, 1973] происходит вращение ее вектора поляризации, вследствие чего на радиолокационной развертке наблюдаются замирания сигнала, когда вектор поляризации принимаемого электромагнитного поля ортогонален поляризации излучения антенны. Данный эффект необходимо учитывать при восстановлении высотного профиля N e . В Институте солнечно-земной физики разработан оригинальный метод [Shpynev, 2004] восстановления высотного профиля N e по наблюдаемому профилю фарадеевских замираний. Вместе с тем метод, учитывающий особенность радара, имеет ряд недостатков, основным из которых является необходимость при восстановлении N e осуществлять операцию дифференцирования фазы замираний. Эта операция неустойчива в условиях низкого отношения сиг-нал/шум и вызывает серьезные погрешности при обработке данных. Наибольшая погрешность проявляется в период низкой солнечной активности, особенно на высотах выше максимума ионизации, где наблюдаются минимальные значения N e и, как следствие, низкое отношение сигнал/шум. Из-за недостатков описанного метода оказалось невозможным полностью автоматизировать процесс построения профилей N e ( z ).

Для устранения вышеперечисленных проблем был разработан новый алгоритм, в основе которого лежит однослойная модель ионосферы, описываемая уравнением Чепмена [Дэвис, 1973]. Ее использование обусловлено тем, что из-за отражений профиль мощности рассеянного сигнала ИРНР может быть использован только с высот более ~180 км, что соответствует F2-слою ионосферы. Соответственно, предметом исследования в статье является поведение N e в диапазоне высот 200–400 км.

Модельный профиль представляет собой профиль слоя Чепмена с различными толщинами выше и ниже высоты максимума:

N е ( Z ) = N mF2e xP ( 1 - X - exP (- X ) ) ,

X = (z - hmF2)/HB, при z < hmF2, x = (z - hmF2)/HT, при z > hmF2, где z — высота, NmF2 — максимум электронной концентрации, hmF2 — высота максимума, HB — толщина внутренней ионосферы (ниже hmF2), HT — толщина внешней (выше hmF2).

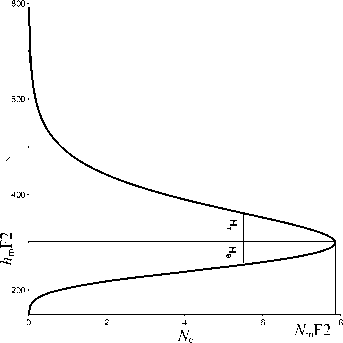

На рис. 1 изображен модельный профиль электронной концентрации с указанием его четырех параметров.

Для каждого высотного профиля N e ( z ) определяется соответствующий ему профиль фарадеевских замираний, описываемый выражением

P o ( z ) = —e^- cos 21 a J N ( z ' ) dz' z V о

Затем каждый полученный профиль P 0 ( z ) сравнивается с измеренным, чтобы найти наиболее точно повторяющий его по форме. Определив подходящий профиль фарадеевских замираний, мы автоматически определяем и все необходимые параметры соответствующего ему высотного профиля N e( z ). Критерием соответствия является минимальное значение невязки, определяемое по методу наименьших квадратов. С помощью данного алгоритма был обработан массив данных, полученных на ИРНР с 2007 г.

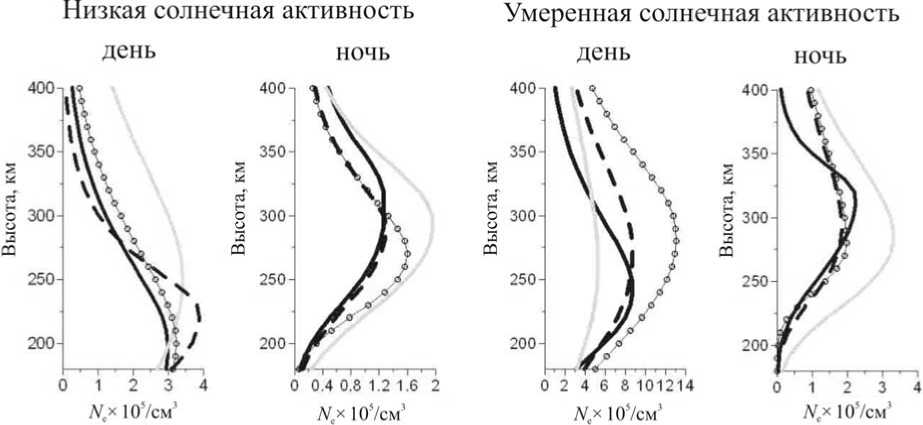

Как результат работы алгоритма на рис. 2 представлены типичные профили N e( z ) в ночных и дневных условиях для четырех сезонов и двух уровней солнечной активности.

Рис. 1 . Высотный профиль электронной концентрации, описываемый слоем Чепмена с различными толщинами выше и ниже высоты максимума

Рис. 2 . Высотныe профили N e( z ) в ночных и дневных условиях для четырех сезонов и двух уровней солнечной активности. Черная сплошная кривая — зима, серая сплошная кривая — лето, черная штриховая кривая — весна, сплошная кривая с кружками — осень

Таблица 1

Периоды длительных непрерывных измерений на ИРНР.

Значения F 10.7 и A p соответствуют средним значениям индексов за период измерений

|

Низкая солнечная активность |

Умеренная и высокая солнечная активность |

||||||

|

Сезон |

Период |

F 10.7 |

A p |

Сезон |

Период |

F 10.7 |

A p |

|

зима |

16.01–05.02.2011 |

80 |

5.94 |

зима |

01.01–12.01.2014 |

180 |

7.2 |

|

лето |

05.06–24.06.2007 |

74 |

6.5 |

лето |

22.06–01.07.2013 28.07–01.08.2014 |

132 |

12.5 |

|

весна |

01.04–12.04.2009 |

70 |

5.2 |

весна |

05.04–22.04.2012 |

110 |

8.1 |

|

осень |

22.09–25.09 27.09–30.09.2008 |

68 |

7.5 |

осень |

15.10–30.10.2014 |

180 |

11 |

В экспериментах на ИРНР измерения проводятся на двух разных частотах, меняющихся через такт. Конструктивные особенности ИРНР таковы, что изменение частоты управляет направлением излучения радара. Таким образом, измерения параметров ионосферной плазмы осуществляются одновременно в двух разных направлениях, что позволяет исследовать пространственно-неоднородную структуру [Medvedev et al., 2013] ионосферы в меридиональном направлении. В данной работе данные о профилях N e ( z ) в различных направлениях были усреднены с целью уменьшения дисперсии.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

В табл. 1 показаны периоды длительных непрерывных измерений, на основе которых рассчитаны усредненные суточные вариации для четырех сезонов и двух уровней солнечной активности (низкой и умеренной).

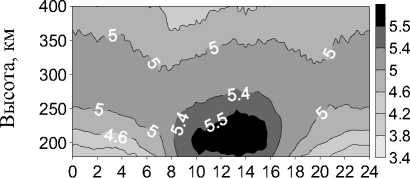

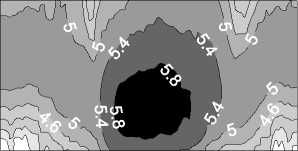

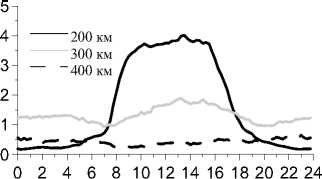

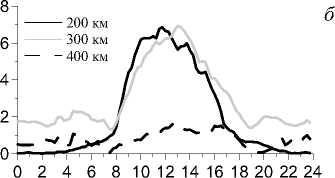

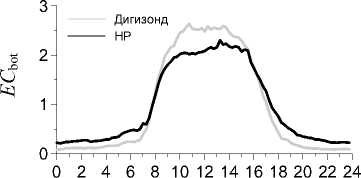

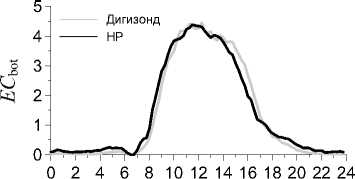

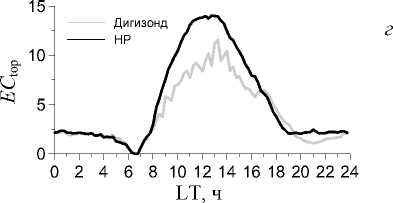

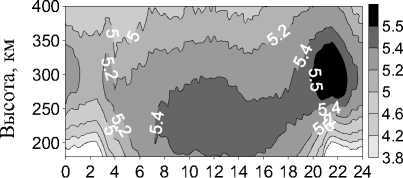

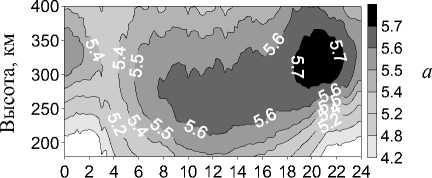

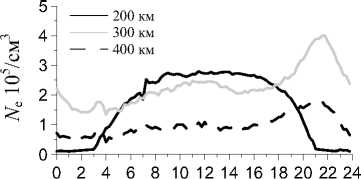

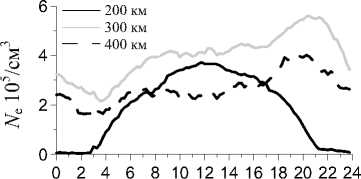

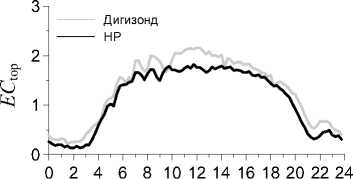

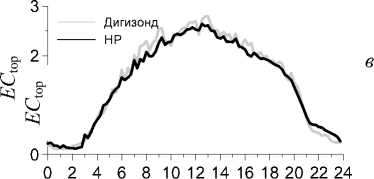

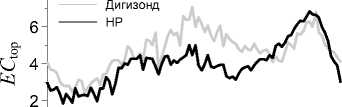

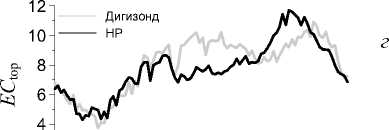

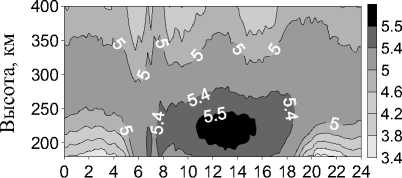

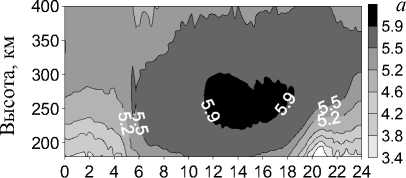

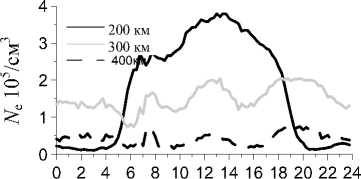

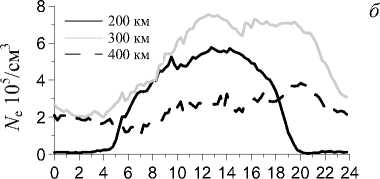

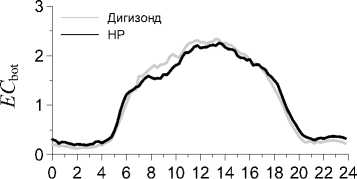

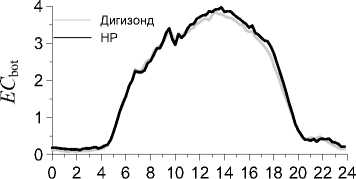

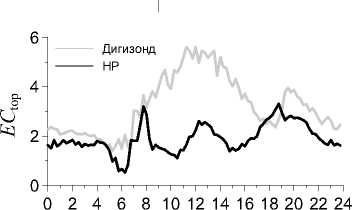

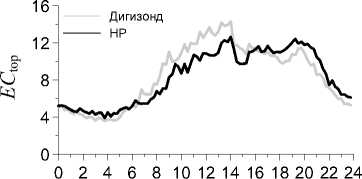

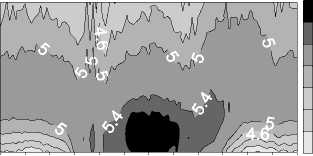

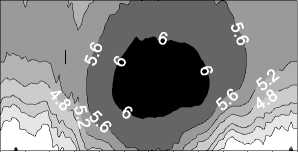

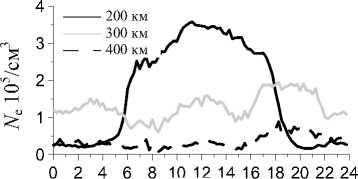

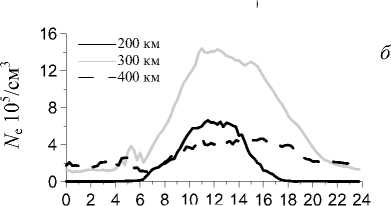

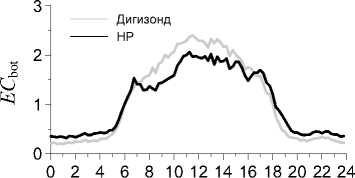

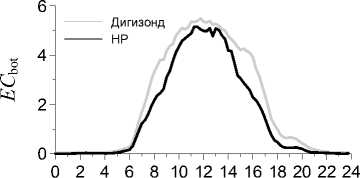

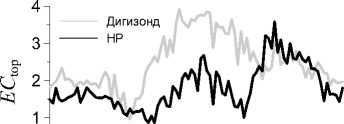

На рис. 3–6 показаны результаты для четырех сезонов. На каждом рисунке левая колонка соответствует низкой солнечной активности, правая — умеренной. Первая панель представляет суточновысотные вариации логарифма усредненных N e ; вторая панель — суточные вариации N e на трех высотах (200, 300 и 400 км); третья панель — суточные вариации электронного содержания в диапазоне высот 180–250 км ( EC bot ); четвертая панель — суточные вариации электронного содержания в столбе высот 250–600 км ( EC top ).

На рис. 3 представлены данные для зимнего сезона. При низкой солнечной активности на высотах 280– 350 км наблюдаются два локальных максимума N e : ночной и дневной. Выше 350 км ночью N e превышает дневные значения. Для умеренной солнечной активности на высотах 280–350 км преобладает дневной максимум N e . Выше 380 км ночной и дневной максимумы N e близки друг другу при незначительном превалировании дневных значений. Необходимо отметить, что появление ночного максимума в зимнее время наблюдается также в суточных вариациях максимума электронной концентрации N m F2 [Ratovsky, Oinats, 2011].

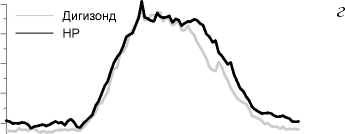

Суточные вариации EC bot характеризуются одним дневным максимумом, а суточные вариации EC top — максимумами в дневное и ночное время. При низкой солнечной активности эти максимумы сопоставимы по величине, а при умеренной — дневной максимум существенно превышает ночной. Сравнение данных ИРНР и ионозонда показывает, что наилучшее согласие между двумя инструментами наблюдается для параметра EC bot при умеренной солнечной активности, что объясняется тем, что область высот 180–250 км находится ниже высоты максимума. При низкой солнечной активности высота максимума находится ниже 250 км, что ведет к различиям в параметре EC bot между двумя инструментами. Что касается параметра EC top , то ионозонд превышает данные ИРНР при низкой солнечной активности и дает меньшие значения при умеренной.

5.8

5.4

4.6

4.2

3.8

3.4

а

LT, ч

Рис. 3 . Суточные вариации для зимнего сезона при низкой (слева) и умеренной (справа) солнечной активности: а — суточно-высотные вариации логарифма усредненных N e; б — суточные вариации N e на высотах 200, 300 и 400 км; в — суточные вариации электронного содержания на высотах 180–250 км ( EC bot, TECU), г — суточные вариации электронного содержания на высотах 250–600 км ( EC top, TECU)

На рис. 4 показаны данные для летнего сезона. Как при низкой, так и при умеренной солнечной активности в суточных вариациях N e, начиная с высоты ~280 км, наблюдается вечерний максимум. В ночное время с 00 до 04 LT происходит уменьшение N e , а после 04 LT N e растет. Наибольшие отличия между вечерними и полуденными значениями N e наблюдаются на высоте 300 км, отношение вечерних и полуденных значений составляет 1.6 при низкой солнечной активности и 1.4 при умеренной. При умеренной солнечной активности имеет место интересная особенность во времени появления вечернего максимума N e. Сначала максимум появляется на больших высотах, затем на меньших. Время, за которое максимум перемещается с 400 до 300 км, составляет ~30 мин. При низкой солнечной активности данная особенность выражена не так ярко. Необходимо отметить, что явление летнего вечернего максимума наблюдается также в суточных вариациях максимума N m F2 [Ratovsky, Oinats, 2011].

Суточные вариации ECbot характеризуются дневным максимумом, а суточные вариации ECtop — ве- черним. Сходства и различия данных ИРНР и ионозонда для параметра ECbot в летнее время аналогичны тем, что были отмечены для зимнего периода. Данные двух инструментов по параметру ECtop в летний период согласуются лучше, чем в зимний, данные ионозонда превышают данные ИРНР в дневное время и показывают меньшие значения в вечернее при умеренной солнечной активности.

На рис. 5 показаны данные для весеннего сезона. Наиболее интересные суточные вариации N e наблюдаются при низкой солнечной активности выше 280 км, в суточном ходе ярко выражены три максимума: утренний, дневной и вечерний. На высоте 400 км наблюдается четвертый максимум (ночной). В поведении N e на 300 км, так же как и в поведении EC top , явного ночного максимума не наблюдается, с 00 до 04 LT указанные параметры практически не изменяются. При умеренной солнечной активности такой многопиковой структуры суточного хода не наблюдается, на 300 км доминирует дневной максимум, а на 400 км — вечерний.

00 2 4 6 81012141618202224

LT, ч

Рис. 4 . То же, что и на рис. 3, для летнего сезона

20 2 4 6 81012141618202224 LT, ч

Многопиковая структура суточного хода видна и в суточных вариациях EC top при низкой солнечной активности. Что касается параметра EC bot, его суточные вариации характеризуются одним дневным максимумом, точно так же, как в зимний и летний периоды.

Сопоставление данных ИРНР и ионозонда показывает, что данные двух инструментов полностью согласуются для параметра EC bot и удовлетворительно согласуются для параметра EC top при умеренной солнечной активности, а наибольшие различия наблюдаются для суточного хода EC top при низкой солнечной активности. Ионозонд превышает данные ИРНР и не воспроизводит многопиковую структуру суточного хода.

На рис. 6 показаны данные для осеннего сезона. Суточные вариации N e во многом схожи с ранее описанными суточными вариациями в весенний период. Основное отличие заключается в том, что при низкой солнечной активности вместо утреннего наблюдается послеполуночный максимум.

ОБСУЖДЕНИЕ

В этом разделе приводятся результаты сравнения данных, полученных на ИРНР, с данными других радаров НР, представленных в табл. 2, и результаты гармонического анализа суточных вариаций Ne, показанные на рис. 7.

Основной акцент при сравнении делался на следующем:

-

• присутствие ночного максимума N e зимой и диапазон высот, на которых он образуется;

-

• присутствие вечернего максимума N e в летний период и диапазон высот, на которых он доминирует в суточном ходе N e над дневным максимумом;

-

• присутствие многопиковой структуры N e в весенне-осенний период и диапазон высот, на которых она проявляется.

В зимний период характер суточных вариаций N e, полученных на ИРНР, наиболее близок данным радаров Миллстоун-Хилл и EISCAT и существенно отличается от данных радаров Аресибо и ESR. При этом превышение ночного максимума N e над дневным наблюдается только на ИРНР.

В летний период характер суточных вариаций N e , полученных на ИРНР, наиболее близок данным Миллстоун-Хилл, где вечерний максимум превосходит дневной почти в два раза на высотах 280–320 км. Так же, как на ИРНР, вечерний максимум опускается с больших высот к меньшим, при этом на радаре

LT, ч

Рис. 5 . То же, что на рис. 3, для весеннего сезона

г

LT, ч

Таблица 2

Радары НР, используемые для сравнения с данными ИРНР

|

Радар НР |

Координаты |

Сезоны |

Уровень солнечной активности |

Ссылка |

|

Миллстоун-Хилл |

42.6° N, 71.5° W |

зима, лето, равноденствие |

максимум и минимум солнечной активности |

Lei et al., 2007 |

|

Аресибо |

18.3° N, 66.7° W |

зима, лето, равноденствие |

максимум и минимум солнечной активности |

|

|

EISCAT |

69.6° N, 19.2° E |

зима, лето, равноденствие |

максимум, минимум и умеренная солнечная активность |

Cai et al, 2007 |

|

ESR |

78° N, 16° E |

зима, лето, равноденствие |

максимум солнечной активности |

|

|

AMISR |

65.13° N, 147.5° W |

зима, весна, лето, осень |

минимум солнечной активности |

Sojka et al., 2009 |

|

ИРНР |

53° N, 103° E |

зима, весна, лето, осень |

минимум и умеренная солнечная активность |

Миллстоун-Хилл этот эффект наблюдается при низкой солнечной активности, а на ИРНР — при умеренной. На радарах EISCAT, ESR, AMISR и Аресибо вечерний (или ночной в случае Аресибо) максимум выражен слабо и не превышает дневного.

В весенне-осенний период присутствие многопиковой структуры Ne наблюдается только на радаре ESR в период максимума солнечной активности выше 400 км. В суточном ходе Ne радаров Миллстоун-Хилл и Аресибо имеет место двухпиковая струк- тура с максимумами в дневное и вечернее время.

Таким образом, на основе длительных непрерывных измерений на ИРНР можно сделать вывод, что уникальными особенностями ионосферы над Восточно-Сибирским регионом являются следующие:

-

• превышение ночных значений N e над дневными в зимний период при низкой солнечной активности на высотах больше 350 км;

-

• четыре максимума в суточном ходе N e в весенний сезон при низкой солнечной активности.

5.5

5.4

4.6

4.2

3.8

3.4

а

5.6

5.2

4.8

4.2

3.8

3.2

л 12

00 2 4 6 8 1012141618202224 LT, ч

00 2 4 6 81012141618202224 LT, ч

Рис. 6 . То же, что на рис. 3, для осеннего сезона

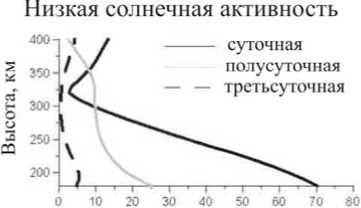

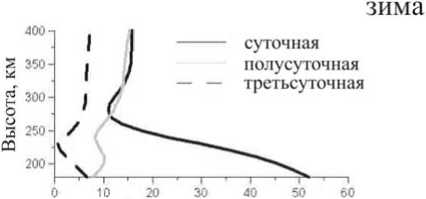

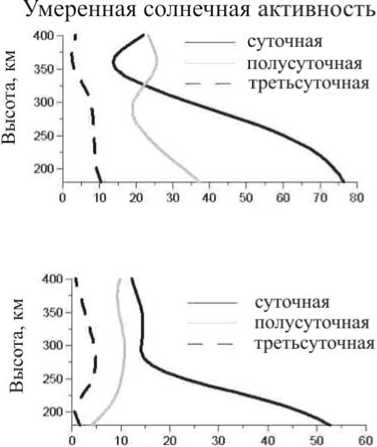

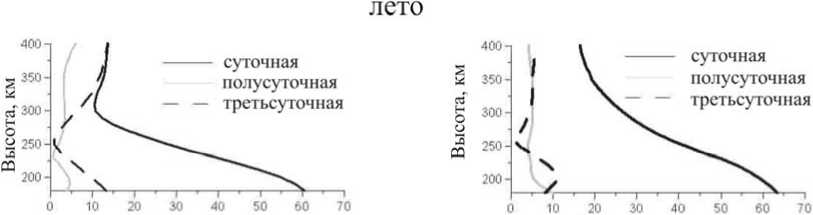

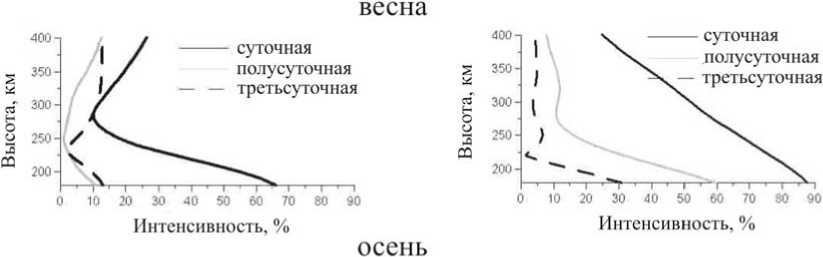

На рис. 7 показаны высотные профили относительных амплитуд суточной, полусуточной и треть-суточной гармоник для разных сезонов и уровней солнечной активности. Относительная амплитуда представляет собой процентное отношение амплитуды соответствующей гармоники к среднесуточному значению N e на каждой высоте.

При умеренной солнечной активности суточная гармоника является доминирующей за исключением высот 330–380 км в зимний период, когда доминирует полусуточная гармоника. При низкой солнечной активности суточная гармоника является доминирующей за исключением следующих диапазонов высот:

-

• 310–340 км в зимний период при доминирующей полусуточной гармоники;

-

• 280–400 км в летний период при близких амплитудах полусуточной и суточной гармоник;

-

• 350–400 км в весенний период при близких амплитудах третьсуточной и суточной гармоник;

-

• 280–320 км в осенний период при близких амплитудах третьсуточной и суточной гармоник.

ВЫВОДЫ

На основе длительных непрерывных измерений на ИРНР выявлены основные особенности суточного поведения электронной концентрации для диапазона высот 200–400 км для четырех сезонов и двух уровней солнечной активности (низкой и умеренной).

На высотах ниже 250 км суточный ход электронной концентрации имеет простую форму с максимумом в дневное время и минимумом в ночное — такой суточный ход согласуется с вариациями косинуса зенитного угла Солнца.

Наиболее интересные особенности были обнаружены на высоте 280 км.

В зимний период при низкой солнечной активности в ночное время наблюдается ночной максимум, при этом выше 350 км ночной максимум превалирует над дневным.

В летний период как при низкой, так и при умеренной солнечной активности в суточном ходе доминирует вечерний максимум, при этом наибольшие отличия между вечерними и полуденными значениями N e наблюдаются на высоте 300 км, а соотношение вечер-

Рис. 7 . Высотные профили относительных амплитуд суточной, полусуточной и третьсуточной гармоник для различных сезонов и уровней солнечной активности

них и полуденных значений составляет 1.6 при низкой солнечной активности и 1.4 при умеренной.

В весенний период при низкой солнечной активности в суточном ходе видны три максимума: утренний, дневной и вечерний. При умеренной солнечной активности такой многопиковой структуры суточного хода не наблюдается, на высоте 300 км доминирует дневной максимум, а на высоте 400 км — вечерний.

Суточные вариации N e в осенний период во многом схожи с суточными вариациями в весенний период. Отличие наблюдается при низкой солнечной активности, когда вместо утреннего максимума наблюдается послеполуночный.

Сравнение полученных результатов с данными радаров НР Миллстоун-Хилл, Аресибо, EISCAT, ESR, AMISR показало, что уникальными особенностями ионосферы над Восточно-Сибирским регионом являются превышение ночных значений элек- тронной концентрации над дневными в зимний период при низкой солнечной активности выше 350 км и четыре максимума в суточном ходе электронной концентрации в весенний сезон при низкой солнечной активности. Отметим, что из всех радаров НР наличие более чем двух максимумов в суточном ходе Ne наблюдается только на радаре ESR в период максимума солнечной активности на высотах больше 400 км.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-05-31177 и 15-05-02313.

Список литературы Особенности поведения ионосферы вблизи максимума ионизации по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния для низкой и умеренной солнечной активности

- Дэвис К. Радиоволны в ионосфере. М.: Мир, 1973. 502 с.

- Ратовский К.Г., Потехин А.П., Медведев А.В., Куркин В.И. Современный цифровой ионозонд DPS-4 и его возможности//Солнечно-земная физика. 2004. Вып. 5. С. 102-104.

- Cai H.T., Ma S.Y., Fan Y., et al. Climatological features of electron density in the polar ionosphere from long-term observations of EISCAT/ESR radar//Ann. Geophys. 2007. V. 25. Р. 2561-2569.

- Khmyrov G.M., Galkin I.A., Kozlov A.V., Reinisch B.W., McElroy J., Dozois C. Exploring digisonde ionogram data with SAO-X and DIDBase//Radio Sounding and Plasma Phys. 2008. AIP Conf. Proc. 974. P. 175-185.

- Lei J., Roble R.G., Wang W., et al. Electron temperature climatology at Millstone Hill and Arecibo//J. Geophys. Res. 2007. V. 112, A02302 DOI: 10.1029/2006JA012041

- Medvedev A.V., Ratovsky K.G., Tolstikov M.V., et al. Studying of the spatial-temporal structure of wavelike ionospheric disturbances on the base of Irkutsk incoherent scatter radar and digisonde data//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2013. V. 105/106. P. 350-357 DOI: 10.1016/j.jastp.2013.09.001

- Ratovsky K.G., Oinats A.V. Local empirical model of ionospheric plasma density derived from digisonde measurements at Irkutsk//Earth, Planets, Space. 2011. V. 63, N 4. P. 351-357.

- Reinisch B.W., Huang X. Automatic calculation of electron density profiles from digital ionograms, 3. Processing of bottomside ionograms//Radio Sci. 1983. V. 18, N 3. P. 477-492.

- Reinisch B.W., Huang X. Vertical electron content from ionograms in real time//Radio Sci. 2001. V. 36, N 2. P. 335-342.

- Reinisch B.W., Haines D.M., Bibl K., Galkin I., Huang X., Kitrosser D.F., Sales G.S., Scali J.L. Ionospheric sounding support of OTH radar//Radio Sci. 1997. V. 32, N 4. P. 1681-1694.

- Reinisch B.W., Galkin I.A., Khmyrov G., Kozlov A., Kitrosser D.F. Automated collection and dissemination of ionospheric data from the digisonde network//Adv. Radio Sci. 2004. V. 2. P. 241-247.

- Shpynev B.G. Incoherent scatter Faraday rotation measu-rements on a radar with single linear polarization//Radio Sci. 2004. V. 39. RS3001 DOI: 10.1029/2001RS002523

- Sojka J.J., Nicolls M.J., Heinselman C.J., Kelly J.D. The PFISR IPY observations of ionospheric climate and weather//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2009. V. 71. P. 771-785.

- Zhang S.-R., Holt J.M. Ionospheric plasma temperatures during 1976-2001 over Millstone Hill//Adv. Space Res. 2004. V. 33. P. 963-969.

- Zhang S.-R., Holt J.M., Zalucha A.M., Amory-Mazaudier C. Midlatitude ionospheric plasma temperature climatology and empirical model based on Saint Santin incoherent scatter radar data from 1966 to 1987//J. Geophys. Res. 2004. V. 109, A11311 DOI: 10.1029/2004JA010709