Особенности поздней реваскуляризации сердца у пациентов с острым инфарктом миокарда

Автор: Середицкий А.В., Сидоров Д.В., Снимщикова И.А., Суковатых Б.С., Боломатов Н.В., Слетова А.М., Алексеев А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель. Сравнить результаты хирургического и консервативного лечения пациентов с острым инфарктом миокарда, поступившим в лечебное учреждение спустя 48 часов с момента возникновения коронарного события.Материалы и методы. Проведен анализ хирургического лечения и послеоперационного наблюдения 43 пациентов с острым коронарным синдромом, поступившим на стационарное лечение в сроки от 72 до 120 часов с момента начала острого инфаркта миокарда. Все пациенты были разделены на 2 группы: в 1 группу (n = 17) вошли пациенты, которым было проведено ЧКВ по жизненным показаниям в связи с наличием у пациентов одного или нескольких неотложных состояний. Во 2 группу (n = 26) вошли пациенты, которые были госпитализированы в стабильном состоянии: у них отсутствовал болевой синдром, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца; показатели гемодинамики были в пределах нормы. Больным была проведена комплексная консервативная терапия, ЧКВ было рекомендовано в отсроченном порядке.Результаты. Спустя 2 месяца после проведенного лечения, более высокие показатели функционирования миокарда, и, как следствие, лучшее качество жизни, зафиксированы у пациентов в группе хирургического лечения. Большее количество фатальных осложнений зафиксировано у пациентов после реваскуляризации миокарда (что объясняется, по всей вероятности, обширной площадью и глубиной поражения сердечной мышцы), а количество не фатальных осложнений превалирует именно в группе консервативного лечения.

Поздняя реваскуляризация миокарда, разрыв миокарда, острый инфаркт, аневризма миокарда

Короткий адрес: https://sciup.org/140308712

IDR: 140308712 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_19

Текст научной статьи Особенности поздней реваскуляризации сердца у пациентов с острым инфарктом миокарда

Проведение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в наиболее короткие сроки с момента начала клинических проявлений является наиболее эффективным методом лечения острого инфаркта миокарда (ОИМ). Считается, что проведение реваскуляризации в первые 2–3 часа от начала симптомов ассоциировано с наилучшими отдаленными результатами. Однако, в ряде случаев, происходит нарушение лечебной стратегии из-за социальных и логистических проблем, и пациенты поступают в стационар спустя несколько дней после манифестации симптомов. Это приводит к спорным моментам в выборе тактики лечения пациента, что обуславливает актуальность данной проблемы [1; 2].

По данным Национальных клинических рекомендаций, временным ограничением к проведению ЧКВ у стабильных пациентов являются первые 48 часов. Какие же изменения возникают при поздней реваскуляризации окклюзированной артерии? С одной стороны, согласно гипотезе «открытой артерии», поздняя реваскуляризация симптом-зависимой артерии (СЗА) и возобновление перфузии зоны инфаркта может прервать трансформацию гибернирующего («спящего») миокарда в некроз или

апоптоз. Этот процесс способствует предотвращению ремоделированию левого желудочка (ЛЖ) и улучшает долгосрочный прогноз [3]. Но, данное предположение до сих пор вызывает живую дискуссию и нуждается в дальнейшем обсуждении.

В 2008 г. A. Abbate и соавт. провели крупный анализ, в который вошли результаты 10 рандомизированных исследований (всего 3560 пациентов). Группы исследования были весьма разнородны: время с момента минафестации клинической симптоматики составляло от 1 до 26 суток. В одни исследования были включены пациенты с окклюзированной СЗА, в другие – с наличием гемодинамический значимого стеноза СЗА. Длительность наблюдения за пациентами составила от 42 суток до 10 лет. Результаты исследования продемонстрировали статистически значимое снижение частоты летального исхода в отдаленном периоде в группе ЧКВ, чем в группе консервативного лечения (6,3 против 8,4%, соответственно, р = 0,03) и тенденцию к снижению значимых нежелательных явлений (повторный инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация) [4].

В 2012 г. было проведено исследование VIAMI (Viability-Guided Angioplasty After Acute Myocardial Infarction), где оценивалась эффективность реваскуляризации миокарда в раннем постинфарктном периоде у больных с верифицированный жизнеспособным миокардом в зоне поражения [4]. В исследование включались стабильные пациенты без рецидивов болевого синдрома, симптомов сердечной недостаточности и жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. На основании полученных данных был сделан вывод о целесообразности инвазивной стратегии у пациентов с доказанным жизнеспособным миокардом еще до завершения настоящей госпитализации, а также о низком риске рецидива явлений ишемии в области поражения у пациентов без жизнеспособного миокарда.

Однако, с другой стороны, в результате реперфузии миокарда возникают специфические метаболические нарушения, что в ряде случаев может привести к некрозу потенциально жизнеспособного миокарда. Это, в свою очередь, способствует увеличению площади необратимого поражения миокарда, и, тем самым увеличивает риск развития геморрагических осложнений, в частности – может привести к разрыву миокарда [5].

Разрыв стенки ЛЖ является одной из основных причин госпитальной летальности у пациентов с ОИМ. Частота разрывов миокарда у пациентов с ОИМ, подвергшимся ЧКВ, колеблется от 0,8 до 2,2% [6; 7]. В настоящее время существует очень мало исследований, которые позволили бы детально оценить влияние ЧКВ на риск разрыва миокарда. Предыдущим исследованиями удалось установить, что патофизиологической основой для разрыва миокарда при проведении ЧКВ является его реперфузионное повреждение и, возникающие в результате этого, геморрагическое пропитывание миокарда. Решающая роль в патогенезе феномена геморрагического пропитывания отводится эндотелию стенки сосудов [8; 9]. Он способен изменять тонус сосудов, а также влиять на активность тромбоцитов, миграцию и пролиферацию клеток. При этом длительная ишемия приводит к выраженной эндотелиальной дисфункции с повышением проницаемости сосудистой стенки. Реперфузия в инфаркт-зависимой коронарной артерии усугубляет повреждение эндотелия, что приводит к экстравазации эритроцитов в межклеточное пространство и обуславливает феномен геморрагического пропитывания миокарда. Его появление взаимосвязано с феноменом «no-reflow», и на этот счет существует две теории. Согласно первой теории, наиболее распространенной, микрососудистая обструкция приводит к повреждению эндотелия и, способствует развитию геморрагического пропитывания. Вторая концепция утверждает, что геморрагическое пропитывание миокарда, являясь частью реперфузионноишемической травмы, вызывает отек кардиомиоцитов и сдавление микрососудистого русла, приводя к развитию микрососудистой обструкции [8; 9].

Зависимость между развитием геморрагического пропитывания миокарда и реперфузией подтверждается тем, что при сохранении окклюзированной коронарной артерии данного феномена не наблюдалось. Результаты экспериментальных исследований показали, что частота развития геморрагического пропитывания миокарда возрастает с увеличением длительности окклюзии коронарной артерии. Согласно результатам ряда исследований, наличие феномена геморрагического пропитывания миокарда значительно повышают риск развития больших коронарных событий, таких как смерть от кардиальных причин, в том числе и от разрыва миокарда, развития повторного ОИМ, а также застойной сердечной недостаточности [10].

Тем не менее, авторы сходятся во мнении, что в условиях сохраняющейся ишемии и развитии жизнеугрожающего состояния, проведение реваскуляризирующей операции показано в независимости от времени возникновения симптоматики [11].

Таким образом, данная проблема носит большой социальный характер. В данной статье мы продемонстрируем наш опыт наблюдения и лечения этой категории пациентов.

Цель

Сравнить результаты хирургического и консервативного лечения пациентов с ОИМ, поступившим в лечебное учреждение спустя 48 часов с момента возникновения коронарного события.

Материалы и методы

Исследование носило мультицентровый характер: проанализированы результаты лечения 43 пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), поступившим на стационарное лечение с 2020 по 2023 гг. в отделения кардиореанимации Орловской областной клинической больницы и больницы Скорой медицинской помощи города Курска в сроки от 72 до 120 часов с момента на-

чала болевого синдрома. Все пациенты были разделены на 2 группы:

• В 1 группу (n = 17) вошли пациенты с ОКС, которым было проведено ЧКВ по жизненным показаниям в связи с наличием у пациентов одного или нескольких неотложных состояний: рецидивирующего ангинозного болевого синдрома, нарушения ритма и проводимости сердца (наличием полной AV-блокады; эпизодов фибрилляции желудочков и проведенной кардиоверсией), нарушения гемодинамики, декомпенсация сердечной недостаточности. С целью снижения риска геморрагических осложнений, в послеоперационном периоде всем пациентам были выполнены следующие назначения: с целью снижения преднагрузки на сердце, в течение следующих 24 часов после проведенной реваскуляризации, был назначен Нитроглицерин через инфузомат со скоростью 1 мл/ час. В качестве профилактики геморрагических осложнений, всем пациентам назначалась однокомпонентная схема лечения блокатором P2Y12 рецепторов тромбоцитов (Клопидогрел/ Тикагрелор) в течение первых 10 дней, затем пациентов переводили на двухкомпонентную терапию: блокатор P2Y12 рецепторов тромбоцитов + Ацетилсалициловая кислота. Стоит отметить, что у всех пациентов отсутствовали коморбидные патологии, требующие назначения антикоагулянтных препаратов.

• Во 2 группу (n = 26) вошли пациенты с ОКС, которые были госпитализированы в стабильном состоянии: у них отсутствовал болевой синдром, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца; показатели гемодинамики были в пределах нормы. Больным была проведена комплексная консервативная терапия, ЧКВ было рекомендовано в отсроченном порядке. В качестве антиагрегантной поддержки всем пациентам назначалась двойная терапия блокатором P2Y12 рецепторов тромбоцитов (Клопидогрел/ Тикагрелор) и Ацетилсалициловая кислота.

Первичные результаты эффективности проводимого лечения оценивались на 10-15 сутки перед выпиской пациента из стационара и включали в себя оценку частоты геморрагических осложнений, летального исхода, показателей ХМ-ЭКГ, ЭХО КГ.

Окончательные результаты исследования оценивались через 2 месяца после выписки пациента из стационара и включали в себя результаты ЭХО КГ, холтеровского мониторирования.

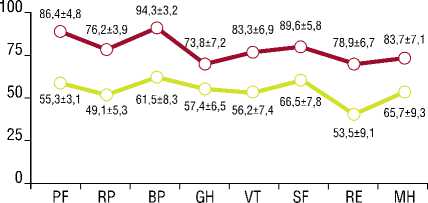

Кроме того, через 2 месяца после проведенного лечения была проведена оценка качества жизни пациентов в обеих группах с использованием опросника SF-36. [12]. Он содержит 36 пунктов, они сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (Physical Functioning – PF); ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием деятельность (Role-Physical Functioning – RP); интенсивность боли (Bodily pain – BP); общее состояние здоровья (General Health – GH); жизнен- ная активность (Vitality – VT); социальное функционирование (Social Functioning – SF); эмоциональное состояние (Role-Emotional – RE); психическое здоровье (Mental Health – MH). Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье.

Статистическую обработку материала проводили с использованием методов однофакторного дисперсного и корреляционного анализа. Вычисляли средние величины количественных показателей, стандартные ошибки и критерий согласия Пирсона ( χ 2). Полученные данные представлены в виде M±m. Существенность различий средних величин оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» (Протокол № 31 от 27.06.2024 г.). Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты

Основные характеристики и наличие сопутствующих заболеваний в обеих группах пациентов представлены в таблице 1.

Анализ первичных результатов представлен в таблице 2.

Спустя 10–15 суток после проведенного оперативного лечения были проанализированы первичные результаты. В раннем послеоперационном периоде умерло 2 (4,6%) пациента, оба больных из 1-й группы: в одном случае пациент умер от разрыва миокарда, и еще в одном случае – от острой сосудистой недостаточности. Был зафиксирован надрыв сердечной мышцы с формированием гемоперикарда у 3 пациентов (у 1 (5,8%) пациента из 1-й группы и у 2 (7,6%) больных из 2-й группы) проведение интенсивных мероприятий позволило стабилизировать состояние пациентов. У 4 больных сформировалась аневризма ЛЖ (1 (5,8%) пациентов из 1-й группы;

Табл. 1. Основные характеристики и наличие сопутствующих заболеваний

|

Параметры |

1 группа – 17 (39,5%) пациентов |

2 группа – 26 (60,5%) пациентов |

Значение p |

|

Возраст, лет |

67,4±5,3 |

69,1±8,7 |

р = 0,369 |

|

Мужчины |

10(58,8%) |

14 (53,8%) |

р = 0,283 |

|

Курение |

12 (70,5%) |

19 (73%) |

р = 0,191 |

|

Злоупотребление алкоголем |

1 (0,05%) |

2 (7,6%) |

р = 0,487 |

|

Предшествующий инфаркт миокарда |

2 (11,7%) |

3 (11,5%) |

р = 0,779 |

|

Сахарный диабет |

7 (41,1%) |

12 (46,1%) |

р = 0,847 |

|

Прием антикоагулянтных препаратов |

0 |

0 |

|

|

Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе |

0 |

0 |

|

|

Средние показатели ФВ ЛЖ, % |

37,3±4,5 |

45,6±3,1 |

р = 0,402 |

|

Средние показатели АД, мм рт. ст. |

83/64±10,7 |

112/86±5,3 |

р = 0,570 |

|

АКШ/ ЧКВ в анамнезе |

2 (11,7%) |

0 |

р = 0,436 |

Табл. 2. Частота неблагоприятных событий в раннем послеоперационном периоде

|

Параметры |

1 группа – 17 (39,5%) пациентов |

2 группа – 26 (60,5%) пациентов |

Значение p |

Фатальные осложнения, приведшие к летальному исходу

|

Разрыв миокарда |

1 (5,8%) |

0 |

р = 0,762 |

|

Острая сердечно-сосудистая недостаточность |

1 (5,8%) |

0 |

р = 0,735 |

—С— 1 группа —3— 2 группа

Рис. 1. Оценка качества жизни пациентов спустя 2 месяца после проведенного лечения при помощи опросника MOS SF-36.

Примечание : различие между группами статистически достоверны (p<0,000001).

Клинически значимые осложнения, не приведшие к летальному исходу

|

Надрыв миокарда с образованием гемоперикарда |

1 (5,8%) |

2 (7,6%) |

р = 0,912 |

|

Формирование аневризмы миокарда |

1 (5,8%) |

3 (11,5%) |

р = 0,899 |

3 (11,5%) пациентов из 2-й группы): для дальнейшей тактики хирургического лечения пациентам была рекомендована консультация кардиохирурга в Федеральных центрах г. Москвы и С-Петербурга.

Анализ жизнеспособности миокарда оценивался по данным ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровского мониторирования. У оперированных пациентов 1-й группы отмечается более высокие показатели фракции выброса (49±2,7% по Simpson), по сравнению с пациентами из 2-й группы (40±2,1% по Simpson), что позволяет сделать вывод о лучшем функционировании миокарда после перенесенного ОИМ, и, как следствие, более высоком качестве жизни. По данным ХМ-ЭКГ у 1 пациентов из 1-й группы и 3 больных из 2-й группы отмечается «застывшая» элевация сегмента ST выше изолинии, а также формирование глубокого зубца Q, что говорит о развитии аневризмы ЛЖ. У остальных больных во второй группе отмечались ишемические изменения миокарда ЛЖ в зоне перенесенного инфаркта миокарда. У пациентов из первой группы при проведении ХМ-ЭКГ отрицательной динамики не регистрировалось в сравнении с исходными показателями при выписке из стационара.

Окончательные результаты исследования оценивались спустя 2 месяца после перенесенного ОИМ. У пациентов из 1-й группы отмечались улучшение глобальной сократительной способности миокарда (ФВ 55±3,5% по Simpson), рецидив ангинозных болей возникал лишь при дестабилизации АД или чрезмерной физической нагрузке (все пациенты имели стабильное течение ИБС с функциональным классом 0-I по Канадской классификации), при этом на ЭКГ изменений, в сравнении с исходными данными, не регистрировалось. У пациентов во 2-й группе отмечалось значительное снижение ФВ (41±2,1% по Simpson); ангинальные боли, одышка, усталость регистрировались при повседневной физической нагрузке, что сопровождалось характерными ишемическими изменениями на ЭКГ (значимая депрессия либо элевация сегмента ST в инфаркт-зависимой зоне). У 75% пациентов во 2-й группе зафиксировано стабильное течение ИБС на уровне II–III функционального класс по Канадкой классификации.

Кроме того, у всех пациентов была проведена оценка качества жизни при помощи опросника MOS SF-36 v.2 (Рис. 1).

График 1 демонстрирует статистически значимое улучшение качества жизни пациентов после проведенного хирургического лечения, по сравнению с больными, которым была проведена консервативная терапия. Это объясняется, по всей вероятности, лучшей сократительной способностью и перфузией миокарда у пациентов после выполненной реваскуляризации.

Обсуждение

ОИМ занимает лидирующие позиции по инвалидизации и смертности трудоспособного населения во всех развитых странах мира. В настоящий момент, наиболее быстрым и эффективным способом восстановления кровотока в пораженной венечной артерии является ЧКВ. Предыдущими исследованиями было доказано, что проведение реваскуляризации в первые 2–3 часа от начала симптомов ассоциировано с наилучшими отдаленными результатами. Однако, в ряде случаев, происходит нарушение лечебной стратегии из-за социальных и логистических проблем, и пациенты поступают в лечебной учреждение, спустя несколько дней после манифестации симптомов. Считается, что реваскуляризация СЗА спустя 48 часов после начала болевого синдрома сопровождается высоким риском гемморагических осложнений и, у стабильных пациентов должна выполняться в отсроченном порядке. Однако, в условиях сохраняющейся ишемии и развития жизнеугрожающих состояний, проведение реваскуляризирующей операции показано в независимости от времени возникновения симптоматики. По данным нашего исследования, все фатальные осложнений возникли у пациентов после реваскуляризации миокарда, а количество нефатальных осложнений превалирует в группе консервативного лечения. По все видимости, это связано с тем, у пациентов в 1-й группе из-за обширной площади и глубины поражения сердечной мышцы возникали жизнеугрожающие состояния, требующие неотложного хирургического лечения, в то время, как во 2-й группе все пациенты находились в стабильном

состоянии в течение всей госпитализации. По нашему мнению, одним из способов улучшить сократительную и перфузионную способность миокарда у стабильных пациентов, является реваскуляризация артерии смежного бассейна. При этом особое внимание следует уделять проходимости артерии, которые формируют коллатеральное кровообращение в области ишемизированного участка миокарда. Однако, для подтверждения этой гипотезы, необходимо проведение крупных рандомизированных исследований.

Заключение

-

1. Целесообразно выполнять реваскуляризацию СЗА у пациентов с ОИМ, в условиях сохраняющейся ишемии и развитии жизнеугрожающего состояния, незамедлительно в не зависимости, от времени развития коронарного события.

-

2. Спустя 2 месяца после проведенного лечения, более высокие показатели функционирования миокарда, и, как следствие, лучшее качество жизни, зафиксированы у пациентов в группе хирургического лечения.

Исследование было выполнено в ОГУ имени И.С. Тургенева в рамках государственного задания №075-00196-24-08 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 23.08.2024 г., проект № FSGN-2024-0014 (1024041900023-6-1.2.1;2.6.2;3.1.3;3.2.12;3.2.4).

Список литературы Особенности поздней реваскуляризации сердца у пациентов с острым инфарктом миокарда

- Фролов А.А., Кузьмичев К.В., Починка И.Г. и др. Влияние поздней реваскуляризации инфаркт-ответственной коронарной артерии на прогноз при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST // Российский кардиологический журнал. – 2020. – №25(8). – С.54-59. doi: 10.15829/1560-4071-2020-3796.

- Макарычева О.В., Коновалова Е.В., Лукьянова Ю.В. и др. Поздняя госпитализация при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента st: факторы, влияющие на летальность в госпитальном и отдаленном периодах заболевания // Креативная кардиология. – 2020. – №14(3). – С.224-232. doi: 10.24022/1997-3187-202014-3-224-232.

- Лукьянова М.В., Душина Е.В., Барменкова Ю.А. и др. Влияние сроков проведения эндоваскулярного вмешательства на течение постинфарктного периода // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2019. – №2(50). – С.40-49. doi: 10.21685/2072-3032-2019-2-4.

- Солнышков С.К. Об эффективности коронарной реваскуляризации больных острым инфарктом миокарда при поздней госпитализации // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2012. – №17(4). – С.55-62.

- Zhaoxue S, Peng Z, Chen L, et al. Relationships of coronary culprit-plaque characteristics with duration of diabetes mellitus in acute myocardial infarction: an intravascular optical coherence tomography study. Cardiovasc Diabetol. 2019. 18(1): 136. doi: 10.1186/s12933-019-0944-8.

- Smit M, Coetzee AR, Lochner A. The Pathophysiology of Myocardial Ischemia and Perioperative Myocardial Infarction // 2020; 34(9): 2501-2512. doi: 10.1053/j.jvca.2019.10.005.

- Barzyc A, Łysik W, Słyk J, et al. Reperfusion injury as a target for diminishing infarct size. Medical Hypotheses. 2020; 137: 109558. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109558.

- Русак Т.В., Гелис Л.Г., Медведева Е.А. Факторы риска реперфузионных повреждений миокарда при эндоваскулярной реваскуляризации у пациентов с острым коронарным синдромом // Кардиология в Беларуси. – 2020. – Т.12. – №5. – С.639-655. doi: 10.34883/PI.2020.12.5.003.

- Komatsu I, Cohen EA, Cohen GN, et al. Transcatheter Mitral Valve Edge-to-Edge Repair with the New MitraClip XTR System for Acute Mitral Regurgitation Caused by Papillary Muscle Rupture. Canadian Cardiovascular Society. 2019; 35(11): 1604.e5–1604.e7. doi: 10.1016/j.cjca.2019.06.024.

- Lee KY, Chang K. Understanding Vulnerable Plaques: Current Status and Future Directions. Korean Circ J. 2019. 49(12): 1115-1122. doi: 10.4070/kcj.2019.0211.

- Эрлих А.Д. Первый московский регистр острого коронарного синдрома: результаты 6-месячного наблюдения // Неотложная кардиология. – 2014. – №2. – С.3-9.

- Маль Г.С., Дудка М.В., Бушуева О.Ю. и др. Изучение показателей качества жизни у больных ИБС с использованием опросника SF-36 // Качественная клиническая практика. – 2016. –№2. – С.52-56.