Особенности поздних ответов при электронейромиографическом исследовании у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника

Автор: Ипполитова Е.Г., Верхозина Т.К., Цысляк Е.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведено электронейромиографическое исследование 78 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника как на шейном, так и на поясничном уровне, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». Получены результаты исследования поздних электронейромиографических феноменов - Н-рефлекса, F-волны и А-рефлекса - на разных стадиях заболевания с помощью нейромиоанализатора «Нейромиан». Выявлены закономерные изменения поздних ответов на разных стадиях процесса. Так, при радикулопатии, например, степень неврологического дефицита была минимальной, а при сочетании компрессионных синдромов корешков спинного мозга и стенотических изменений носила характер выраженной двусторонней патологии. Выраженность изменений нейрофизиологических показателей зависит, в том числе, и от степени стенозирования позвоночного канала. Определение параметров Н-рефлекса и F-волны позволяет выявить субклинические формы выпадений на уровне как периферических нервов, так и сегментов спинного мозга, а появление аксон-рефлекса является свидетельством демиелинизирующей патологии и хронизации процесса.

Электронейромиография, н-рефлекс, f-волна, а-рефлекс

Короткий адрес: https://sciup.org/143180365

IDR: 143180365 | УДК: 616-007-053.1-053.31 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.3.CLIN.8

Текст научной статьи Особенности поздних ответов при электронейромиографическом исследовании у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ ORIGINAL ARTICLE УДК 616-007-053.1-053.31

Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование является одним из методов, применяемых для обследования пациентов с заболеваниями периферических нервов, корешков и двигательных нейронов [1]. ЭНМГ даёт представление о локализации поражения в моторной единице и типе поражения (демиелинизирующее, аксональное, смешанное) [2]. Рефлекторные реакции на определённый стимул являются теми составляющими, которые лежат в основе передачи любых сигналов в нервной системе организма. Так, параметры Н-рефлекса используют для оценки состояния всей рефлекторной дуги. У пациентов с поражением шейного отдела позвоночника регистрирeтся такой вариант позднего ответа как F-волна. По своей природе это возвратный ответ мотонейронов на импульсацию с аксона на тело мотонейрона при стимуляции нерва [3]. При возбуждении нервного волокна, которое распространяется как ортодромно, так и антидромно, вплоть до тела мотонейрона, происходит ответный разряд, вызывающий появление F-волны. Ещё один тип периферического рефлекса – аксон-рефлекс – имеет особенности проведения импульса по нервному волокну, в основе которых лежат патологические изменения миелиновых оболочек [4]. Аксон-рефлекс, в отличие от других поздних феноменов, осуществляется по разветвлениям аксона без участия тела нейрона. В отличие от Н-рефлекса в состав аксон-рефлекса не входит синапс, осуществляющий взаимодействие между нейронами спинного мозга и, соответственно, стимул не воздействует на тело нейрона и направляется на эффекторный орган. В результате аксон-рефлекс вызывает активацию локальных артериол, тем самым способствуя расширению сосудов и сокращению мышц за счёт передачи сигналов от кожных рецепторов при стимуляционной миографии.

В целом, проведение ЭНМГ исследования позволяет определить локализацию поражения в моторной единице, установить тип повреждения. Так, при ЭНМГ исследовании пациентов с радикулопатией отмечено выраженное снижение амплитуды, увеличение латентности либо полное выпадение Н-рефлекса [2, 3]. Поэтому исследование Н-рефлекса является важным моментом для выявления радикулопатии, в том числе на ранних стадиях заболевания, когда денервационные и реиннервационные изменения в мышцах еще не выражены. Изменения параметров ЭНМГ не являются специфичными для конкретных заболеваний [5–7]. Однако они позволяют визуализировать нарушения функционального состояния периферических отделов нервной системы, что, в свою очередь, помогает оценить эффективность проведённого лечения и даёт возможность прогнозировать дальнейшее течение заболевания [7].

В литературе последних лет уделяется мало внимания характеристике поздних ответов ЭНМГ, хотя именно они определяют степень тяжести функциональных нарушений периферического отдела нервной системы. Целесообразность более углубленного изучения поздних ответов при ЭНМГ исследованиях – Н-рефлекса, F-волны и А-рефлекса – при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника определила цель настоящего исследования.

Цель исследования: выявление особенностей поздних ответов при ЭНМГ исследовании у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного и поясничного отделов позвоночника.

Материалы и методы исследования

В отделении нейрохирургии ФГБНУ ИНЦХТ в 2022 г. проведено ЭНМГ исследование 78 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника: 34 мужчины и 34 женщины в возрасте от 35 до 68 лет. Из них 35 пациентов имели поражение шейного отдела позвоночника (группа 1) и 33 – поясничного (группа 2). Все пациенты предъявляли жалобы на стойкий выраженный болевой синдром с неврологическими расстройствами. Симптомы стенотического поражения позвоночного канала на шейном уровне имели место у 16 человек (группа 1с), на поясничном уровне – у 18 человек (группа 2с). Интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ в шейном отделе позвоночника в среднем составляла 87,5, в поясничном отделе позвоночника – 91. При исследовании функции периферических нервов у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного и поясничного отделов позвоночника одновременно анализировались изменения периферических рефлекторных ответов, таких как Н-ре-флекс, F-волна и А-рефлекс с помощью нейромиоанализатора «Нейромиан» (Медиком – МТД, г. Таганрог).

Статистическая обработка результатов исследований проведена методом Стьюдента с определением T-критерия для независимых выборок.

Исследование выполнено в соответствии с «Этическими принципами проведения научных медицинский исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утверждёнными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике ФГБНУ ИНЦХТ.

Результаты исследований

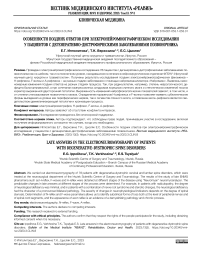

Анализ стандартных показателей ЭНМГ в группах обследованных выявил снижение амплитуды М-ответа и увеличение его латентности на стороне поражения, а иногда и на интактной конечности, что указывало на нарушение моторной функции нервно-мышечного аппарата на дистальном уровне. Анализ поздних ответов, полученных у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного отдела позвоночника, продемонстрировал двустороннее выпадение F-волн в 26 % случаев (9 человек), одностороннее выпадение – в 51 % случаев (18 человек). Снижение амплитуды F-волн наблюдалось в 23 % случаев (8 человек), увеличение количества блоков F-волн от 45 до 80 % регистрировались в 28 % (10 человек), увеличение хронодисперсии («рассыпанные» F-волны), свидетельствующее о нарушении проводимости моторных волокон, – в 14 % (5 человек), нормальные показатели регистрировались в 5 % случаев. Подобные изменения могут быть вызваны поражением периферических двигательных волокон как на дистальном, так и на проксимальном уровне, указывая на поражение соответствующих мото- нейронов, что предполагает наличие глубоких функциональных нарушений. При этом более выраженные изменения поздних ответов регистрировались у пациентов со стенотическими изменениями позвоночного канала: наличие двусторонних выпадений F-волн (9 человек), увеличение количества блоков (18 человек), увеличение хронодисперсии (10 человек). Следовательно, полученные данные указывают на более выраженные изменения моторной функции периферического нейромоторного аппарата у пациентов со стенозом позвоночного канала на шейном уровне (рис. 1, группа 1с).

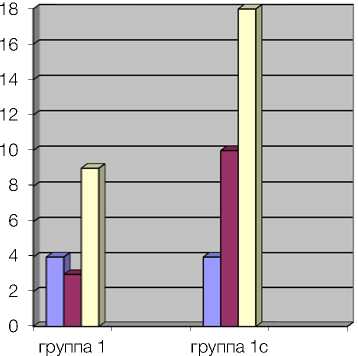

У пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника проводился анализ Н-рефлекса. Выявлено двустороннее выпадение Н-рефлекса в 21 % случаев (7 человек), одностороннее выпадение – в 33 % случаев (10 человек). В 33 % случаев (10 человек) отмечалось выраженное снижение амплитуды Н-рефлекса и повышение порога его вызывания. В 21 % (7 человек) случаев регистрировались односторонние высокоамплитудные рефлекторные ответы, вызванные ирритативным воздействием при дегенеративнодистрофических изменениях в позвоночнике. Полученные данные являются свидетельством поражения чувствительных 1а волокон, реализующих рефлекторный ответ, что определяет выраженность болевых и мышечнотонических синдромов. Поражение переднероговых структур, а также нервных волокон передних и задних корешков и усиление торможения 1а волокон приводит к снижению амплитуды Н-рефлекса, а иногда и полному его выпадению.

Интересно отметить, что у 8 пациентов с поражением преимущественно сенсорных волокон корешка S1, регистрировался повторный разряд мотонейронов – F-волна, из них у 4 на конечности с болевым синдромом, и у 4 на интактной конечности. Повторный разряд мотонейронов преимущественно латерализован и имеет патологические изменения (повышение количества блоков F-волн до 70–85 % при норме до 30 %, повышение количества повторных волн, большого количества выпадений F-волн на конечности с болевым синдромом, а иногда и интактной конечности, увеличение латентного периода F-волны и хронодисперсии) свидетельствует в пользу несостоятельности проводящих моторных волокон. Двусторонние изменения F-волн, по-видимому, вызваны общей реакцией периферической нервной системы на болевую импульса-цию из пораженного мотонейрона. Таким образом отмечено, что наиболее выраженные изменения рефлекторной возбудимости встречаются в группе пациентов со стенозом позвоночного канала на поясничном уровне, проявляющиеся в вариабельности амплитудных показателей, повышении числа двусторонних выпадений Н-рефлекса.

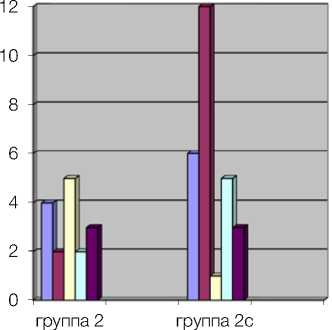

Аксон-рефлекс является достаточно редким феноменом и был отмечен только у 4 пациентов с поражением шейного отдела позвоночника. Механизмом его появления является то, что сенсорные рецепторы в коже при изменении температуры и появлении боли возбуждают сенсорный аксон и посылают импульс к спинному мозгу [7, 8]. Распространение импульса от главного аксона к кровеносным сосудам в стимулируемой области кожи высвобождает химические вещества, вызывающие расширение кровеносных сосудов. При этом, по данным ряда авторов, происходит высвобождение ацетилхолина, приводящее к увеличению внеклеточного кальция, внеклеточной гиперполяризации и появлению А-рефлекса [3, 6]. Миелиновая оболочка нерва препятствует переходу импульсов на соседние аксоны, а её локальное повреждение даёт возможность такому переходу . Аксон-рефлекс отличался стабильной формой, амплитудой и латентностью и регистрировался при нейрогенной атрофии, являясь признаком регенерации нерва (рис. 3).

□амплитуда □хронодисперсия □ блоки F-волн

Рисунок 1. Характеристика F-волн у пациентов с дегенеративнодистрофическими заболеваниями шейного отдела позвоночника Figure 1. Characteristics of F-waves in patients with degenerative-dystrophic diseases of the cervical spine

□ снижение амплитуды □ повышение амплитуды

□ выпадение одностороннее □ выпадение двухстор.

□ F-волна

Рисунок 2. Характеристика Н-рефлекса у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника

Figure 2. Characteristics of the H-reflex in patients with degenerative-dystrophic diseases of the lumbar spine

Рисунок 3. Аксон-рефлекс при стенозе шейного отдела позвоночника

Figure 3. Axon reflex in stenosis of the cervical spine

Результаты ЭНМГ исследований в группе пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника выявили закономерные изменения Н-рефлекса и F-волны на разных стадиях процесса.

Так, при радикулопатии, например, степень неврологического дефицита была минимальной, а при сочетании компрессионных синдромов корешков спинного мозга и стенотических изменений носила характер выраженной двусторонней патологии. Появление аксон-рефлекса свидетельствует о хронизации процесса с наличием синдромов ущемления и демиелинизирующей патологии.

Выводы

Список литературы Особенности поздних ответов при электронейромиографическом исследовании у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника

- Коршунова Г.А., Шульга А.Е., Зарецков В.В., Смолькин А.А. Электрофизиологический мониторинг функционального состояния спинного мозга и его корешков у больных с повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(2):44-48.

- Ипполитова Е.Г., Верхозина Т.К., Кошкарева З.В. Значение ЭМГ и ЭНМГ в диагностике и лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (обзор литературы). Acta biomedica scientifica. 2018;3(6):59-68. https://doi.org/10/29413/ABS.2018-3.6.8.

- Tsur A., Glass I., Solzi P. Exhausting fatigue influences F-wave and peripheral conduction velocity, following lumbar radiculopathy. Disabil. Rehabil. 2002;24(13):647-653.

- Strakowski JA, Redd DD, Johnson EW, Pease WS. H-reflex and F-wave latencies to soleus normal values and side-to-side differences. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2001;80(7):401-493.

- Цысляк Е.С., Ипполитова Е.Г., Верхозина Т.К., Скляренко О.В., Глотов С.Д. Особенности термо- и электромиографии у пациентов с вертеброгенным болевым синдромом. Вестник медицинского института "РЕАВИЗ". Реабилитация, Врач и Здоровье. 2022;12(6):43-47.

- Jusic A., Baraba R., Bogunovic A. H-reflex and F-wave potentials in leg and arm muscles. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1995;35(8):471-478.

- Rowin J., Meriggioli M.N. Electrodiagnostic significance of supramaximally stimulated A-waves. Muscle@Nerve. 2000;23(7):1117-1120.

- Левин О.С. Полинейропатии. Клиническое руководство. М, 2005. 495 с.