Особенности превращения почвенного азота при минимизации обработки черноземов Красноярской лесостепи

Автор: Белоусова Елена Николаевна, Белоусов Александр Анатольевич, Лукова Екатерина Николаевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - выявить влияние минимизации обработки почвы на характер превращения фракционного состава легкогидролизуемых соединений азота. Исследования проведены на производственном опыте ООО «ОПХ «Дары Малиновки» Сухобузимского района в Красноярской лесостепи. Объект исследований - чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на красно-бурой глине. Трижды за вегетационный сезон отбирались почвенные образцы из слоев 0-10, 10-20 см методом змейки. Схема опыта представлена следующими вариантами: 1. Отвальная вспашка (st). 2. Минимальная обработка (дискование). 3. Плоскорезная обработка (культивация). В сезоне 2017 г. почва вариантов опыта обрабатывалась по типу чистого раннего пара, а в 2018 г. на полевом стационаре был произведен посев яровой пшеницы сорта Новосибирская-31, в 2019 - ячменя сорта Ача. Наблюдения за динамикой легкогидролизуемых соединений азота при разных способах обработки выявили наличие значимых различий. В условиях отвальной вспашки выявлено отсутствие достоверных различий между оцениваемыми слоями почвы. Смена плуга на дисковые и плоскорезные орудия обусловила дифференциацию пахотного слоя по содержанию Nлг. Использование разных способов основной обработки почвы обусловливало неравномерную мобилизацию азотсодержащих соединений и обеспечивало примерно близкие величины азотминерализующей способности. Выявлено отсутствие зависимости нитратонакопления от способов обработки почвы в первые месяцы перехода на безотвальное рыхление. На фоне вегетации яровой пшеницы значимые отличия наблюдались в надсеменных слоях, а в период роста и развития ячменя изменения обнаруживались во всем пахотном слое. В период вегетации зерновых культур в подсеменном слое (10-20 см) сосредоточивались статистически более значимые концентрации аммонийных соединений азота в сравнении с надсеменным слоем.

Легкогидролизуемый азот, минеральные формы азота, почвозащитные технологии обработки почвы, легкоминерализуемое органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/140295174

IDR: 140295174 | УДК: 631.416.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-6-3-11

Текст научной статьи Особенности превращения почвенного азота при минимизации обработки черноземов Красноярской лесостепи

Введение. Одним из важнейших факторов, влияющих на продуктивность возделываемых культур, является обработка почвы, в результате которой изменяются физико-химические свойства черноземов, воздушный, водный и питательный режимы [1–3]. Замена традиционной вспашки безотвальной обработкой и уменьшение ее глубины приводят к снижению биологической активности почвы, в особенности интенсивности минерализации органического вещества. В условиях земледельческой части Красноярского края из-за короткого теплого периода регулирование биологических процессов в почве и преодоление пестицидной нагрузки приобретают особое значение. Процессы превращения азота в черноземах заторможены суровыми биоклиматическими условиями, при которых значительная часть азотсодержащих соединений превращается в «мертвый» азотный фонд, исключается из биологического круговорота и питания растений [4]. Освоение почвозащитной системы земледелия на основе минимизации обработки почвы порождает ряд негативных явлений, среди которых особый интерес представляет ухудшение обеспеченности растений азотом.

Цель исследований – выявить влияние минимальных технологий обработки почвы на характер превращения фракционного состава легкогидролизуемых соединений азота и особенности накопления минеральных форм азота.

Объекты и методы. Исследования проведены на производственном опыте ООО «ОПХ

«Дары Малиновки» Сухобузимского района в Красноярской лесостепи. Объект исследований – чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на краснобурой глине. В границах производственных посевов заложены реперные участки прямоугольной формы общей площадью 1200 м2 с учетной площадью 600 м2. В пределах каждого участка выделялись три делянки – повторности, площадью 200 м2. Объем выборки n = 12. Трижды за вегетационный сезон отбирались почвенные образцы из слоев 0–10, 10–20 см методом змейки. Схема опыта представлена следующими вариантами: 1. Отвальная (st). 2. Минимальная (дискование). 3. Плоскорезная (культивация).

Отвальную вспашку проводили плугом Gregoire Besson SPLM B9 на глубину 25–27 см, минимальную обработку (поверхностное дискование) – дискатором БДМ-Агро БДМ 6x4П и плоскорезную обработку (культивацию) культиватором Ярославич КБМ-10,8 ПС-4 на глубину 10–12 см. В вегетационный сезон 2017 г. почва вариантов опыта обрабатывалась по типу чистого раннего пара, а в 2018 г. на полевом стационаре был произведен посев яровой пшеницы сорта Новосибирская-31, в 2019 г. – посев ячменя сорта Ача.

Агрометеорологические условия 2017–2019 гг. складывались по-разному (табл. 1). Так, накопление суммы активных температур было значительно выше среднемноголетних значений, а количество осадков, напротив, существенно уступало норме. Это свидетельствовало о засушливости условий, формирующихся в годы наблюдений.

Таблица 1

|

Год |

Месяц |

Сумма показателей |

||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

||

|

Средняя температура воздуха, °С |

Сумма активных температур, °С |

|||||

|

2017 |

11,0 |

20,3 |

19,5 |

16,8 |

8,5 |

2074 |

|

2018 |

8,1 |

20,5 |

18,6 |

18,3 |

10,1 |

2061 |

|

2019 |

9,0 |

18,7 |

19,5 |

18,8 |

9,9 |

2047 |

|

Норма (1980–2010) |

8,7 |

15,2 |

17,6 |

14,8 |

8,8 |

1833 |

|

Осадки, мм |

Сумма осадков, мм |

|||||

|

2017 |

28,0 |

30,0 |

79,0 |

81,0 |

81,0 |

299,0 |

|

2018 |

29,0 |

29,0 |

33,0 |

21,0 |

58,0 |

170,0 |

|

2019 |

8,3 |

106,1 |

45,4 |

68,9 |

54,0 |

274,4 |

|

Норма (1980–2010) |

50,0 |

61,0 |

95,0 |

78,0 |

48,0 |

332,0 |

Метеорологические показатели в годы наблюдений

Вторая половина лета первого года исследований (2017) характеризовалась большим количеством осадков относительно 2018 г. Начало и середина вегетационного сезона 2018 г. по агрометеорологическим условиям складывались неблагоприятно. По количеству выпавших осадков анализируемый период существенно уступал норме, тогда как температура воздуха превышала средние многолетние значения. В июне 2019 г. осадков выпало на 65 % больше нормы.

Химические и физико-химические показатели получены по общепринятым прописям современных методов [5]. Содержание нитратного азота (N-NO 3 ) определяли по Грандваль-Ляжу в модификации И.Н. Шаркова, аммонийного азота

-

(N-NH 4 ) – колориметрически с реактивом Несслера, гидролизуемые формы азота (N лг ) – по Корнфилду [6]. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ MS Excel.

Результаты и их обсуждение. Наблюдения за динамикой легкогидролизуемых соединений азота в период парования и отсутствия растений при разных способах обработки выявили наличие значимых различий (табл. 2–4). В условиях отвальной вспашки, вероятно, создавался гомогенный пахотный слой, поэтому характер и темп превращения легкогидролизуемых соединений азота обусловливали отсутствие достоверных различий между оцениваемыми слоями почвы.

Таблица 2

Статистические параметры содержания легкогидролизуемых соединений азота в пахотном слое чернозема обыкновенного (n = 12, 1 теор = 2,57), 2017 г.

|

Глубина, см |

Стат. парам. |

Вариант |

||||||||

|

Отвальная вспашка |

Минимальная обработка (дискование) |

Плоскорезная обработка (культивация) |

||||||||

|

июнь |

июль |

сентябрь |

июнь |

июль |

сентябрь |

июнь |

июль |

сентябрь |

||

|

0–10 |

X±Sx |

394 |

222 |

299 |

289 |

323 |

321 |

|||

|

V,% |

31,1 |

7,4 |

10,1 |

7,7 |

9,8 |

21,3 |

||||

|

10–20 |

X±Sx |

359 |

336 |

361 |

433 |

292 |

443 |

|||

|

V,% |

4 |

7 |

6,3 |

13,4 |

8,8 |

29,4 |

||||

|

tф |

0,66 |

-17,1 * |

-4,1 |

-6,0 |

2,64 |

-2,87 |

||||

* Здесь и далее: жирным шрифтом выделены достоверные различия.

При смене плуга на дисковые и плоскорезные орудия обнаружена неравнозначная интенсивность минерализации легкоминерализуемого органического вещества, что определило дифференциацию пахотного слоя по содержанию N лг . Достоверное его увеличение наблюдалось в подсеменном слое почвы, обрабатываемой по

Таблица 3

Статистические параметры содержания легкогидролизуемых соединений азота в пахотном слое чернозема обыкновенного (n = 12, Ьеор = 2,57), 2018 г.

минимальной технологии. Использование культиваторов-плоскорезов сопровождалось разно-направленностью превращения органических соединений азота, что приводило в осенний период к компенсации их потерь и заметной аккумуляции в слое почвы 10–20 см.

|

Глубина, см |

Стат. парам. |

Вариант |

||||||||

|

Отвальная вспашка |

Минимальная обработка (дискование) |

Плоскорезная обработка (культивация) |

||||||||

|

июнь |

июль |

сентябрь |

июнь |

июль |

сентябрь |

июнь |

июль |

сентябрь |

||

|

0–10 |

X±Sx |

359 |

439 |

343 |

383 |

397 |

347 |

436 |

401 |

476 |

|

V,% |

31,7 |

26,4 |

38,4 |

14,1 |

18,9 |

25,3 |

10,3 |

19,8 |

14,2 |

|

|

10–20 |

X±Sx |

364 |

398 |

366 |

378 |

397 |

435 |

371 |

395 |

319 |

|

V,% |

15 |

16,5 |

18,5 |

9,7 |

22,7 |

23,8 |

23 |

11,1 |

21,7 |

|

|

tф |

-0,0 |

0,9 |

-0,35 |

0,1 |

0,0 |

-1,27 |

1,2 |

0,1 |

4,31 |

|

В течение вегетационного сезона 2018 г. под посевами яровой пшеницы существенных различий в дифференциации обрабатываемой толщи по концентрации Nлг не выявлено. В фазу восковой спелости культуры зафиксирован существенный пик содержания Nлг в слое 0–10 см по сравнению со слоем 10–20 см на плоскорезном фоне обработки (табл. 3), что указывает на бо- лее высокий уровень азотминерализующей способности почвы вследствие наиболее благоприятных условий тепло- и влагонакопления. Так, применение плоскорезной культивации способствовало статистически достоверному превышению запасов продуктивной влаги в сравнении с двумя сравниваемыми вариантами [7].

Таблица 4

Статистические параметры содержания легкогидролизуемых соединений азота в пахотном слое чернозема обыкновенного (n = 12, t теор = 2,57), 2019 г.

|

Глубина, см |

Стат. парам. |

Вариант |

||||||||

|

Отвальная вспашка |

Минимальная обработка (дискование) |

Плоскорезная обработка (культивация) |

||||||||

|

июнь |

июль |

сентябрь |

июнь |

июль |

сентябрь |

июнь |

июль |

сентябрь |

||

|

0–20 |

X±Sx |

339 |

386 |

403 |

326 |

413 |

460 |

466 |

420 |

443 |

|

V,% |

14,7 |

12,1 |

13,8 |

16,5 |

18,9 |

10,3 |

54 |

23,3 |

3,6 |

|

|

20–40 |

X±Sx |

363 |

391 |

534 |

302 |

417 |

390 |

359 |

396 |

536 |

|

V,% |

27,6 |

10,3 |

5,4 |

20,6 |

8,5 |

8,1 |

31,7 |

4,1 |

9,2 |

|

|

tф |

-0,5 |

-0,3 |

-8,0 |

0,57 |

-0,28 |

3,0 |

1,82 |

0,77 |

-4,8 |

|

В почве, занятой ячменем, следовавшим за яровой пшеницей, достоверные максимумы зарегистрированы к концу вегетационного сезона (табл. 4) в нижней части пахотного слоя на фоне вспашки и применения плоскорезных орудий, а на площадках, обрабатываемых дискатором, – в надсеменном слое агрочерноземов.

Таким образом, использование разных способов основной обработки почвы обусловливало неравномерное распределение растительного материала предшествующей культуры в обрабатываемом слое и мобилизацию питательных веществ, однако обеспечивало примерно близкие величины азотминерализующей способности.

Накопление в почве минерального азота определяется запасом в ней легкоминерализуемых (лабильных) органических соединений, а также гидротермическими и другими условиями, определяющими биохимическую напряженность.

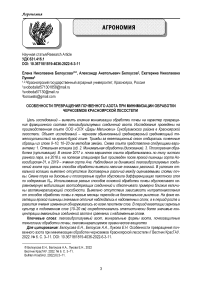

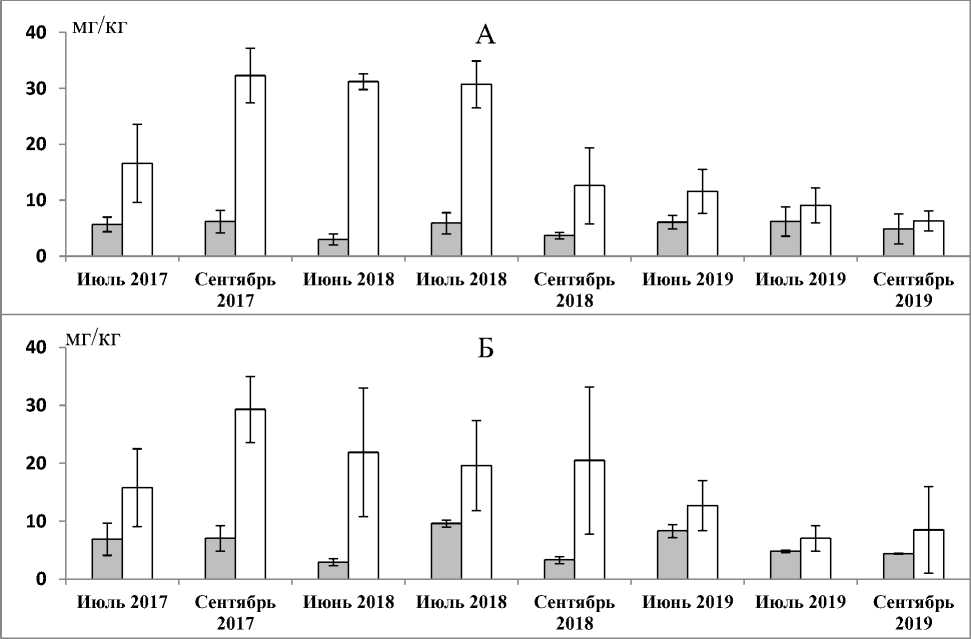

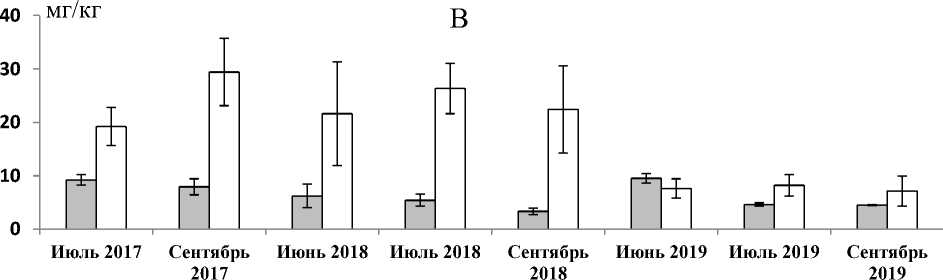

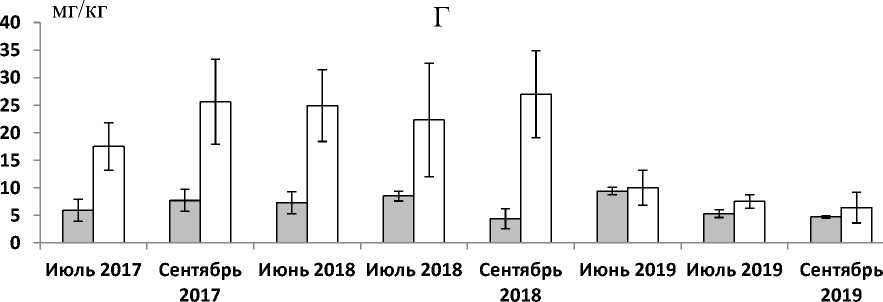

Экспериментальные данные (рис. 1–3) свидетельствуют об отсутствии зависимости нитра-тонакопления от способов обработки почвы в первые месяцы перехода на безотвальное рыхление. На фоне вегетации яровой пшеницы значимые отличия наблюдались в надсеменных слоях, а в период роста и развития ячменя изменения обнаруживались в пределах всего пахотного слоя.

За период парования и последующий вегетационный сезон уровень содержания нитратного азота был существенно выше в верхней части пахотного слоя почвы, обрабатываемой культиваторами-плоскорезами. Поверхностная обработка создавала более благоприятные условия для разложения фитомассы полевых культур, что предопределило нивелирование различий в концентрации нитратного азота в 0– 20 см слое почвы.

На безотвальных фонах обеспечивались благоприятные значения пористости и плотности сложения, обуславливая высокую биохимическую активность верхней части обрабатываемого слоя по сравнению с пахотным. Различия в азотминерализующей способности агрочернозема для надсеменной и подсеменной частей свидетельствовало о неодинаковых резервах легкоминерализуемых азотсодержащих соединений в этих слоях почвы.

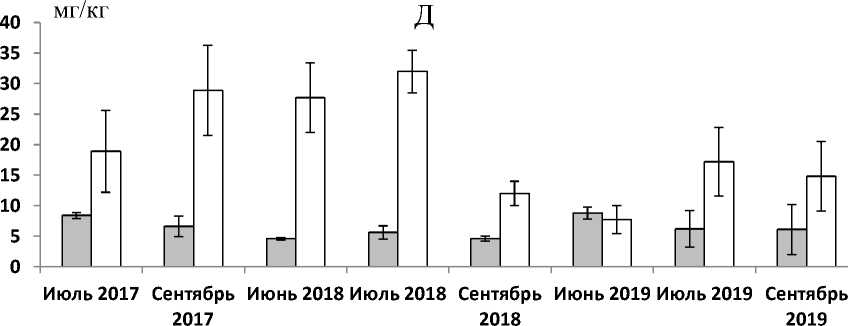

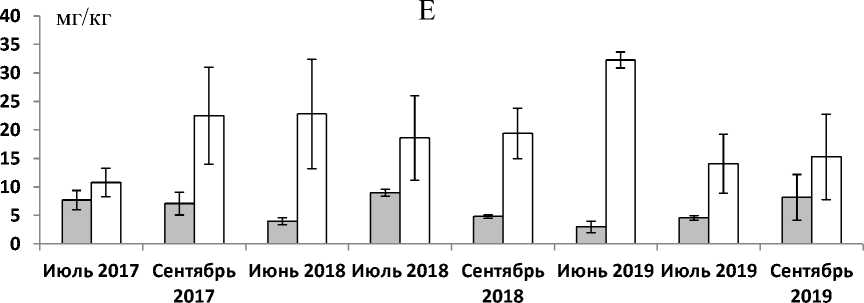

Несколько иной характер влияния приемов основной обработки почвы на минерализацию органического вещества наблюдали в течение вегетационного сезона 2019 г. Данные рисунков 1–3 иллюстрируют исчерпание легкодоступных для микроорганизмов органических соединений и снижение накопления в почве минерального азота.

Рис. 1. Динамика содержания аммонийного и нитратного азота

в условиях отвальной обработки почвы: А – 0–10; Б – 10–20 см

Рис. 2. Динамика содержания аммонийного

и нитратного азота в условиях минимальной обработки почвы: В – 0–10; Г – 10–20 см

Рис. 3. Динамика содержания аммонийного

и нитратного азота в условиях плоскорезной обработки почвы: Д – 0–10; Е – 10–20 см

Вероятно, даже незначительная утрата старопахотными почвами лабильной фракции органического вещества приводит к резкому снижению скорости процесса минерализации в почве – на 20–50 % [8]. Кроме того, в поверхностном слое почвы соломистые остатки злаковых культур продолжительное время сохраняли широкое соотношение C:N, вследствие чего снижалась интенсивность их разложения [9].

Примечательным фактом наших исследований было весьма значимое преобладание содержания нитратного азота над аммонийным (см. рис. 1–3). Анализ данных выявил тенденцию к накоплению аммонийных соединений азота на фоне безотвальных технологий обработки агрочернозема. Низкие его концентрации в почве вариантов опыта могли быть обусловлены легкоглинистым гранулометрическим составом, определяющим повышенную необменную фиксацию ионов аммония минеральными и органическими коллоидами. Возможно, в связи с избыточной рыхлостью образующиеся аммонийные соединения азота быстро вовлекались в процесс биохимического окисления. Выявлено, что в период вегетации зерновых культур в подсеменном слое (10–20 см) сосредоточивались статистически более значимые концентрации аммонийных соединений азота в сравнении с надсеменным слоем.

Заключение

-

1. Изучаемые технологии основной обработки агрочерноземов обеспечивали относительно равнозначный уровень азотминерализующей способности.

-

2. Различия в азотминерализующей способности агрочернозема для надсеменной и подсеменной частей свидетельствовали о неодинаковых резервах легкоминерализуемых азотсодержащих соединений в этих слоях почвы. Нит-ратонакопление под посевами яровой пшеницы значимо отличалось в надсеменных слоях, определяясь способом обработки почвы и фазой развития культуры. При возделывании ячменя изменения обнаруживались в пределах всего пахотного слоя.

-

3. На фоне безотвальных технологий обработки агрочернозема выявлена тенденция к накоплению аммонийных соединений азота. В период вегетации зерновых культур в подсеменном слое (10–20 см) сосредоточивались статистически более значимые концентрации аммонийных соединений азота в сравнении с надсеменным слоем.

-

4. Сравниваемые технологии обработки почвы в целом не выявили существенных различий по накоплению минеральных форм азота. При размещении зерновых культур по паровому предшественнику зафиксирован высокий уровень обеспеченности нитратным азотом, а под посевами ячменя после яровой пшеницы наблюдался дефицит этого элемента питания.

Список литературы Особенности превращения почвенного азота при минимизации обработки черноземов Красноярской лесостепи

- Белоусова Е.Н. Влияние почвозащитных технологий на плотность и твердость чернозема выщелоченного // Вестник КрасГАУ. 2015. № 11 (110). С. 3-9.

- Белоусова Е.Н., Белоусов А.А. Трансформация азотсодержащих соединений чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки // Вестник КрасГАУ. 2017. № 5 (128). С. 149-156.

- Азот в черноземах при традиционной технологии обработки и прямом посеве (обзор) / А.А. Завалин [и др.] // Почвоведение. 2018. № 12. С. 1506-1516.

- Бугаков П.С., Горбачева С.М., Чупрова В.В. Почвы Красноярского края. Красноярск, 1981. 126 с.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. M.: ГЕОС, 2006. 400 с.

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 655 с.

- Белоусова Е.Н., Белоусов А.А. Оценка запасов влаги в черноземе в условиях минимизации обработки почвы // Агрофизика. 2021. № 4. С. 1-6.

- Шарков И.Н., Букреева С.Л., Данилова А.А. Роль легкоминерализуемого органического вещества в стабилизации запасов углерода в пахотных почвах // Сиб. экол. журнал. 1997. Т. 4, № 4. С. 363-368.

- Белоусов А.А. Кинетика минерализации органического вещества при внесении соломы в почву // Органическое вещество почв и урожай: сб. науч. работ молодых ученых / Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2000. 101 с.