Особенности применения физиотерапевтических процедур при беременности (обзор литературы)

Автор: Немсцверидзе С.В., Кашникова К.Я., Азизова А.А., Арутюнова И.Э., Андрущенко А.А., Наджафов Х.А., Погиба Е.И., Сергиевский М.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Физиотерапия для беременных является значимым направлением современной медицины, ориентированным на поддержание здоровья женщины и плода. Она актуальна благодаря своей безопасности и возможности решения широкого спектра акушерских и гинекологических проблем. Одним из ключевых преимуществ физиотерапии является неинвазивный характер, что делает её оптимальным выбором для использования у беременных, когда возможности медикаментозного лечения ограничены. Цель настоящей работы заключается в изучении особенностей применения физиотерапевтических процедур в период беременности, их эффективности и роли в улучшении состояния здоровья матери и плода. Материалы и методы. Авторами был произведён анализ научных работ, связанных с особенностями применения физиотерапии при беременности с использованием социологического метода и контент-анализа. Результаты работы подтвердили эффективность физиотерапевтических методов в улучшении состояния здоровья беременных женщин, снижении рисков осложнений и повышении качества их жизни. Выводы. Физиотерапия является важным компонентом комплексной медицинской помощи в период беременности, обеспечивая снижение болевых ощущений, улучшение общего состояния женщин и профилактику осложнений.

Физиотерапия, беременность, лазерная терапия, ультразвуковая терапия y, гидротерапия, диетотерапия y, транскраниальная электростимуляция, безопасность, реабилитация, акушерство

Короткий адрес: https://sciup.org/143184571

IDR: 143184571 | УДК: 615.83-053.9 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.3.PHYS.4

Текст научной статьи Особенности применения физиотерапевтических процедур при беременности (обзор литературы)

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ REVIEW ARTICLE

Нормальная беременность – одноплодная беременность плодом без генетической патологии или пороков развития, длящаяся 37,0–41,6 недель, протекающая без акушерских и перинатальных осложнений [1]. По данным формы федерального статистического наблюдения № 32, в 2021 г. в России поступило под наблюдение 1 385 706 беременных женщин, закончили беременность (из числа состоявших под наблюдением на начало года и поступивших под наблюдение в отчетном году) 1 290 849 женщин, из них после 22 недель – 1 236 566 женщин. Число одноплодных родов в стационарах и на дому составило 1 338 957 [1].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стремится к построению мира, в котором каждая беременная и каждый новорожденный получают качественную помощь на протяжении беременности, родов и послеродового периода. В рамках непрерывного оказания помощи по охране репродуктивного здоровья дородовая помощь (ДРП) служит платформой для проведения важных мероприятий в сфере здравоохранения, включая пропаганду здорового образа жизни, скрининг, диагностику и профилактику болезней [2].

Физиотерапия — это медицинская дисциплина, которая использует физические методы для лечения, реабилитации и профилактики различных заболеваний и состояний. Введение физиотерапевтических процедур в акушерскую практику направлено на улучшение состояния здоровья будущей матери, профилактику осложнений и подготовку организма к предстоящим родам. Во многих исследованиях подчеркивается важность физиотерапии как безопасного метода комплексного лечения и реабилитации беременных [3–6].

Современные методы терапий, такие как Ультразвуковая терапия (УЗ-терапия), транскраниальная электростимуляция и лечебная физическая культура (ЛФК), позволяют не только купировать болевые синдромы, но и улучшать кровообращение, повышать мышечный тонус и устранять отёки [7, 8]. Акцентируя внимание на УЗ-терапию стоит отметить, что применение данного метода позволяет улучшать микроциркуляцию и обменные процессы, что особенно важно и необходимо в ходе лечения и профилактики плацентарной недостаточности у первородящих женщин на ранних сроках беременности [7].

Стоит отметить, что особое место в акушерстве и гинекологии (АиГ) занимает миофасциальный релиз, который продемонстрировал свою эффективность в ходе лечения пациенток, у которых часто возникали боли в области поясницы. Данный метод способствует снижению напряжения в мышцах спины и улучшению двигательной активности [9]. Помимо этого, такие процедуры, как массаж и лечебная гим- настика рекомендованы ещё с советских времен, поскольку обладают положительным эффектом в ходе лечения варикозного расширения вен и для повышения общего тонуса организма [10].

Как отмечалось ранее, применение физиотерапии является безопасным как для матери, так и для плода. Некоторые исследования акцентируют внимание на возможность использования нефармакологических методов лечения, таких как дыхательные упражнения, пилатес и массаж, для минимизации рисков осложнений во время беременности [7, 11]. Дополнительные исследования демонстрируют преимущества программы упражнений пилатес для улучшения исходов беременности, включая повышение гибкости и укрепление мышц таза [9].

Рассматривая вышеперечисленные методы, можно сказать, что каждый из них предусматривает возможность индивидуального подхода. Они адаптированы под особенности течения настоящей беременности, что делает их незаменимым инструментом для обеспечения высокого качества оказания медицинской помощи. Тем не менее, согласно Клиническим рекомендациям Минздрава РФ 2024 года, применение таких методов требует строгого наблюдения медицинских показаний и противопоказаний, а также наблюдения квалифицированных специалистов [1].

Таким образом, применение физиотерапии во время беременности является эффективным и безопасным методом, позволяющим улучшить не только физическое, но и эмоциональное состояние будущей матери, а также снизить риск возникновения осложнений.

Целью работы является исследование особенностей применения физиотерапевтических процедур в период беременности, оценка их безопасности и эффективности.

Задачи исследования:

-

1. Провести системный анализ современных научных данных о применении физиотерапии в акушерской практике.

-

2. Оценить эффективность различных методов физиотерапии при ведении беременности.

-

3. Изучить возможные риски и противопоказания к физиотерапевтическим процедурам у беременных.

-

4. Определить оптимальные физиотерапевтические методики для улучшения качества жизни и медицинской реабилитации беременных.

Материалы и методы

В рамках настоящего исследования был проведён систематический обзор литературы с анализом научных публикаций за последние 10 лет (2015–2025 гг.), посвящённых применению физиотерапевтических методов при беременности. В анализ были включены рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), метаанализы, клинические рекомендации и обзоры, опубликованные в рецензируемых журналах на русском и английских языках. При этом исключались тезисы конференций, нерецензируе-мые публикации, а также исследования с высокой степенью систематической ошибки (bias).

Поиск литературы осуществлялся в международных базах данных PubMed, Cochrane Library, eLibrary и Scopus с использованием ключевых запросов: «physiotherapy AND pregnancy» на английском языке и «физиотерапия AND беременность», «реабилитация беременных» – на русском. Для обеспечения методологической строгости процесса отбора и анализа публикаций применялась общепризнанная PRISMA-методика.

Результаты

В современной акушерской практике физиотерапевтические методы занимают особое место как безопасный и эффективный способ сопровождения беременности. Их растущая популярность среди специалистов объясняется уникальной возможностью мягко корректировать физиологические изменения, неизбежно сопровождающие гестационный период.

Глубокие перестройки в организме беременной женщины действительно могут приводить к различ- ным дискомфортным состояниям – от функциональных нарушений до серьёзных осложнений. В этом контексте физиотерапия представляет собой ценный инструмент, позволяющий не только облегчать симптомы, но и влиять на патогенетические механизмы развития осложнений.

Особую значимость физиотерапевтические методы приобретают благодаря их физиологичности, возможности точного дозирования воздействия и минимальному влиянию на развивающийся плод. Современные исследования подтверждают, что грамотно подобранные физиотерапевтические процедуры способны существенно улучшать микроциркуляцию, нормализовать тонус матки, оптимизировать работу нейроэндокринной системы и в целом повышать адаптационные возможности организма беременной женщины.

Важно подчеркнуть, что эффективность физиотерапии во многом зависит от индивидуального подхода, учитывающего срок гестации, исходное состояние здоровья пациентки и особенности течения беременности. При этом ключевое значение имеет строгое наблюдение показаний и противопоказаний, а также интеграция физиотерапевтических методов в общую систему ведения беременности.

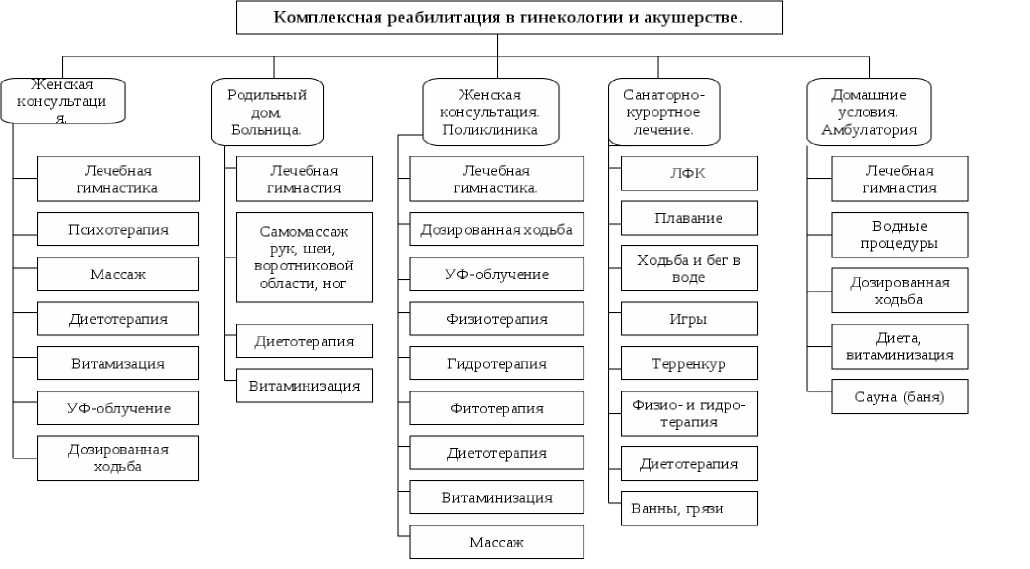

Существует большое количество физиотерапевтических методов, которые используются в настоящее время как в домашних условиях, так и в амбулаторно-стационарно-поликлинических учреждениях (рис. 1).

Рисунок 1. Современные физиотерапевтические методы в акушерстве и гинекологии

Figure 1. Modern physiotherapeutic methods in obstetrics and gynecology

Лазерная терапия (ЛТ) – метод лечения, основанный на инициировании низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) ответных физиологических реакций организма человека, на восстановление нарушенной регуляции различных биологических процессов (пролиферация, микроциркуляция, иммунная система и др.) [9].

ЛТ является перспективным методом, который активно применяется в АиГ. ЛТ используется как вспомогательный метод для лечения болевого синдрома и отёков, улучшения микроциркуляции и нормализации обменных процессов [3–6]. Её влияние на ткани основано на способности лазерного излучения стимулировать регенерацию клеток, что актуально в случаях лечения воспалительных процессов и улучшения состояния сосудистой системы.

Основным принципом действия лазерного изменения является его способность запускать фотобиологические процессы в тканях, что способствует нормализации обменных процессов и повышению функциональной активности клеток [9]. Как отмечают авторы, использование ЛТ в АиГ позволяет эффективно решать проблемы, связанные с гипоксией плода, плацентарной недостаточностью и воспалительными заболеваниями. В частности, ЛТ способствует улучшению микроциркуляции в тканях плаценты, что значительно снижает риск её дисфункции [9].

Важным преимуществом ЛТ является её безопасность для беременных женщин. В отличие от фармакологических методов, лазерное излучение (ЛИ) минимизирует системное воздействие на организм матери и плода, что делает метод незаменимым в деликатных клинических случаях. Кроме того, ЛТ обладает выраженными анальгезирующими свойствами, что позволяет использовать её для устранения болевого синдрома, связанного с изменениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) в период беременности. Помимо этого, описываются методологические аспекты проведения процедур ЛТ, включая выбор параметров излучения и технических средств. Особое внимание уделено использованию портативных лазерных аппаратов, таких как модели «Матрикс», которые позволяют адаптировать методику под индивидуальные потребности пациентки [9].

Применения ЛТ в АиГ в течение долгого времени показало, что наиболее эффективно как комбинировать различные методы воздействия НИЛИ с учётом спектральных, пространственных и энергетических характеристик, так и сочетать ЛТ с воздействиями электромагнитных полей других спектральных диапазонов [9].

Ниже представлена таблица, демонстрирующая лучшие комбинации ЛТ с другими методами физиотерапии (табл. 1).

Таблица 1. Комбинирование различных физиотерапевтических методов с лазерной терапией

Table 1. Combination of Various Physiotherapeutic Methods with Laser Therapy

|

Метод |

Эффекты от комбинирования с ЛТ |

Примеры применения |

Особенности применения |

|

Электрофорез |

Усиление локальной доставки лекарственных веществ. Снижение воспалительных процессов. Ускорение регенерации тканей |

Лечение гипертонуса матки. Профилактика плацентарной недостаточности |

Используются препараты с антиспаз-матическим и противовоспалительным действием |

|

УЗ-терапия |

Улучшение микроциркуляции. Повышение эластичности тканей. Усиление противовоспалительного эффекта |

Лечение поясничных болей. Подготовка мышц таза к родам |

Комбинируется с лазерным воздействием на участки с нарушением кровообращения |

|

Миофасциальный релиз |

Снятие мышечного напряжения. Устранение болевого синдрома. Улучшение подвижности суставов |

Лечение в поясничной области. Коррекция осанки у беременных |

ЛИ используется для дополнительного расслабления тканей и устранения отечности |

|

Лечебная гимнастика |

Укрепление мышц. Повышение общего тонуса организма. Улучшение эмоционального состояния |

Подготовка к родам. Профилактика варикозного расширения вен |

ЛТ способствует ускорению метаболизма в мышцах, что повышает эффективность гимнастических упражнений |

|

Пилатес |

Снижение уровня стресса. Улучшение координации движений. Повышение гибкости и выносливости |

Реабилитация после родов. Укрепление мышц тазового дна. Профилактика гипоксии плода |

Лазерное воздействие используется как подготовительный этап перед физическими упражнениями |

|

Дыхательная гимнастика |

Нормализация дыхания. Снижение гипоксии. Укрепление дыхательной мускулатуры |

Подготовка дыхательной системы к родам. Снижение уровня тревожности у беременных |

ЛТ усиливает оксигенацию тканей за счет повышения микроциркуляции |

|

Массаж |

Устранение напряженности мышц. Купирование болевых ощущений. Улучшение лимфо- и кровообращения |

Лечение поясничных болей. Профилактика варикозного расширения вен |

ЛИ направлено на усиление кровотока в массируемых участках, что ускоряет процесс восстановления |

|

Транскраниальная электростимуляция |

Улучшение работы нервной системы. Снятие психоэмоционального напряжения. Повышение адаптационных способностей организма |

Реабилитация при стрессе. Улучшение общего самочувствия беременных женщин |

Лазерное воздействие способствует нормализации нейродинамических процессов |

Данная таблица подчеркивает, как ЛТ взаимодействует с другими методами физиотерапии, создавая синергетический эффект, который увеличивает эффективность лечения и реабилитации беременных женщин.

Диетотерапия (ДТ) при беременности представляет собой научно обоснованный подход к организации лечебного питания, имеющий принципиальное значение для физиологического течения гестационного периода. ДТ выполняет три основные функции: обеспечение нутриновой поддержки, профилактика возможных осложнений и коррекция развивающихся патологических состояний.

Значение ДТ в акушерской практике обусловлено её способностью полностью удовлетворять повышенные метаболические потребности организма беременной женщины. ДТ обеспечивает адекватное поступление питательных веществ, необходимых для роста и развития плода, поддерживает адаптационные механизмы материнского организма и способствует подготовке к родам. Как показывают клинические исследования, правильно организо- ванная ДТ позволяет снизить частоту железодефицитных состояний на 40–45%, уменьшить риск развития гестационного сахарного диабета (ГСД) на 30–35% и вероятность возникновения преэклампсии на 25–30% [3–6] (табл. 2).

Особую ценность ДТ приобретает при коррекции наиболее распространённых осложнений беременности. ДТ демонстрирует эффективность в контроле патологической прибавки массы тела, комплексной терапии ранних гестозов и нормализации функций желудочно-кишечного тракта, нарушения которых наблюдаются у 70–80% беременных. При этом ДТ требует строго индивидуального подхода, учитывающего исходное нутритивное состояние женщины, срок гестации, уровень физической активности и наличие сопутствующих заболеваний.

В таблице 2 представлены некоторые представители микронутриентов, способствующие правильному поддержанию здоровья беременной женщины и её будущего ребенка, а также предотвращающие возможные осложнения.

Таблица 2. Роль микронутриентов в профилактике осложнений беременности Table 2. The Role of Micronutrients in Preventing Pregnancy Complications

|

Микронутриент |

Рекомендуемая доза |

Роль и эффекты |

|

Фолиевая кислота |

400–800 мкг/сут. |

Снижает риск дефектов нервной трубки у плода на 70% [12] |

|

Железо |

27 мг/сут. |

Помогает предотвратить возникновение анемии, которая встречается у 20–40% беременных женщин [2] |

|

Кальций |

1000–1300 мг/сут. |

Необходим для формирования костной системы плода и профилактики преэклампсии [3] |

|

Витамин D |

600–800 МЕ/сут. |

Способствует усвоению кальция и укрепления иммунной системы [2, 3] |

В современной акушерской практике ДТ является важнейшим компонентом комплексного подхода к ведению следующих патологических состояний беременности.

ГСД представляет собой нарушение углеводного обмена, характеризующееся впервые выявленной гипергликемией во время беременности. Патогенетической основой данного состояния служит инсу-линорезистентность, обусловленная физиологическими гормональными изменениями. В управлении ГСД ДТ занимает ведущее положение. Клинически доказано, что модификация питания с ограничением простых углеводов и преимущественное употребление продуктов с низким гликемическим индексом (цельнозерновые крупы, овощи, бобовые) позволяет достичь целевых показателей гликемии у большинства пациенток. Согласно данным исследований, строгое наблюдение диетических рекомендаций даёт возможность избежать назначения инсу-линотерапия в 70% случаях [7]. Оптимальным режимом питания признано дробное (5–6 приёмов пищи в сутки) с равномерным распределением углеводной нагрузки, что способствует профилактике мак- росомии плода и снижает риск акушерских осложнений [2].

Преэклампсия – тяжёлое состояние беременности, проявляющееся артериальной гипертензией и протеинурией. ДТ при данном состоянии направлена на коррекцию основных патогенетических факторов: нотариальная дисфункция и системное воспаление. Научные данные подтверждают, что обогащение рациона антиоксидантами (витамины C и E, содержащиеся в цитрусовых, ягодах, орехах) способствует защите сосудистого эндотелия от оксида-тивного стресса. Ограничение потребления натрия до 5 г/сутки демонстрирует выраженный гипотензивный эффект [3, 9]. Метаанализ показывает, что комплексная диетическая коррекция позволяет снизить риск развития преэклампсии на 30% [9]. Особое значение имеет достаточное поступление магния (зеленые овощи, орехи, семена), который улучшает сосудистую реактивность и снижает тонус гладкой мускулатуры [2].

Железодефицитная анемия, являющаяся наиболее распространённой формой анемии у беременных, требует комплексного диетического подхода. Патофизиологической основой данного состояния служит недостаточное обеспечение тканей кислородом вследствие снижения уровня гемоглобина и эритроцитов. ДТ предполагает обязательное включение в рацион гемовых источников железа (красное мясо, печень) и негемовых (шпинат, бобовые, гречка) в сочетании с аскорбиновой кислотой, повышающей биодоступность микроэлемента. Доказано, что комбинация шпината с цитрусовыми увеличивает усвоение железа на 40-50% [3-6]. Клинические исследования демонстрируют, что сочетанное применение диетотерапии и Вера препаратов повышает эффективность лечения анемии на 50% по сравнению с монотерапией препаратами железа [36]. Важным аспектом является исключение из рациона ингибиторов всасывания железа, таких как танины чая и кофе [2].

Избыточная масса тела и ожирение создают серьёзные риски для развития агитационных осложнений, включая ГСД, преэклампсию и макросомии плода. Диетотерапия в данном случае базируется на принципах умеренного гипокалорийного питания с исключением рафинированных сахаров и насыщенных жиров. Увеличение доли пищевых волокон (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты) в рационе способствует нормализации метаболических процессов и регуляции аппетита. Персонализированный подход к составлению рациона позволяет добиться постепенного снижения массы тела без ущерба для нутритивного статуса. Доказано, что уменьшение массы тела на 5–10% от исходной достоверно снижает частоту акушерских осложнений [2].

Пищевые предпочтения беременных женщин варьируются в зависимости от культурных особенностей, доступности продуктов и социальноэкономического статуса. В странах с низким уровнем дохода часто наблюдается дефицит необходимых микро- и макронутриентов, таких как железо, цинк и витамины группы В, что увеличивает риск осложнений [2]. В развитых странах наблюдаются противоположные тенденции: избыточная калорийность рациона, превышение рекомендуемых норм потребления насыщенных жиров на 30–40% и добавленных сахаров в 2–3 раза. Такие нарушения пищевого поведения напрямую связаны с ростом частоты гестационного сахарного диабета (7-15% беременностей) и преэклампсии (5-8% случаев). Особенно тревожной является тенденция к увеличению распространённости ожирения среди беременных, которое ассоциировано с целым рядом осложнений беременности и родов [2].

Современные исследования последних лет подчёркивают критическую роль кишечного микробиома в физиологическом течении беременности. Доказано, что регулярное употребление пробиотических продуктов (йогурт, кефир, ферментирован- ные овощи) увеличивает количество полезных бифидобактерий на 30-40%.

Включение в рацион пребиотиков (инулин, олигосахариды, пищевые волокна) способствует росту аутохтонной микрофлоры.

Сбалансированный микробиом снижает риск развития гестационного диабета на 25% и аллергических заболеваний у потомства на 30-35%.

Нарушения микробиоценоза ассоциированы с повышенным риском преждевременных родов и низкой массой тела ребёнка при рождении.

Особое внимание в диетотерапии беременных уделяется поддержанию оптимального водного баланса. Дефицит жидкости, превышающий 2% массы тела, увеличивает риск преждевременных сокращений матки в 1,5–2 раза, может приводить к снижению объёма амниотической жидкости и развитию гипоксии плода. Рекомендуемый объём потребления жидкости составляет 2–2,5 литра в сутки, при этом основными источниками должны быть чистая вода (60–70% от общего объёма), травяные чаи и разбавленные соки. Следует отметить, что потребность в жидкости может варьировать в зависимости от времени года, уровня физической активности и индивидуальных особенностей организма [2].

При многоплодной беременности требования к диетотерапии существенно возрастают. Энергетическая ценность рациона должна быть увеличена на 600-1000 ккал/сутки, потребность в белках возрастает до 1,8-2 г/кг массы тела [2, 4, 10]. Особое значение приобретает дополнительный приём фолатов (800-1000 мкг/сутки) для профилактики дефектов нервной трубки; железа (60–100 мг/сутки) для предупреждения анемии; кальция (1500–2000 мг/сутки) для обеспечения минерализации костной ткани плода; омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (200-300 мг DHA/сутки) для развития ЦНС плода [2, 4, 10, 8, 13].

Перспективным направлением в диетотерапии беременных является персонализированный подход, учитывающий генетические особенности метаболизма, исходный нутритивный статус, наличие сопутствующих заболеваний, индивидуальную переносимость продуктов, пищевые предпочтения и культурные традиции [2, 4, 10, 8, 13].

Таким образом, современная диетотерапия беременных представляет собой научно обоснованную систему питания, которая учитывает региональные и индивидуальные особенности, обеспечивает оптимальный микробиоценоз кишечника, поддерживает водно-электролитный баланс, полностью покрывает повышенные нутритивные потребности при многоплодной беременности, позволяет предотвратить развитие большинства алиментарнозависимых осложнений [2, 4, 10, 8, 13].

Комплексный подход к диетотерапии позволяет снизить частоту осложнений беременности на 30–40%, улучшить показатели здоровья новорождённых и создать оптимальные условия для послеродового восстановления матери [2, 4, 10, 8, 13].

Гидротерапия (ГТ) (водолечение) занимает особое место среди физиотерапевтических методов, применяемых в акушерской практике, благодаря своей универсальности, физиологичности и высокому профилю безопасности [1, 2, 14–17]. Этот метод, основанный на использовании воды различной температуры, химического состава и физических свойств, находит широкое применение на всех этапах гестационного периода [1–6]. В Арсенал гидро-терапевтических процедур входят лечебные ванны, контрастные обливания, гидромассаж, подводный душ-массаж и обтирания, каждый из которых обладает специфическим механизмом действия и требует дифференцированного подхода к назначению [1, 5, 12, 15, 16, 18].

Физиологическое воздействие ГТ на организм беременной женщины многогранно и включает несколько ключевых аспектов. Термальный эффект проявляется в улучшении микроциркуляции, увеличении капиллярного кровотока на 30–40% и нормализации периферического кровообращения, что особенно важно для профилактики варикозного расширения вен и отёчного синдрома [1, 14, 16, 17]. Механическое воздействие воды способствует релаксации скелетной мускулатуры, снижая тонус матки уменьшая болевые ощущения в поясничнокрестцовой области, эффективность достигает 70–80% при курсовом применении [1, 7, 12, 16, 18]. Химический компонент минеральных ванн обеспечивает транскутанное проникновение биологически активных веществ, оказывающих противовоспалительное и седативное действие [15].

Особое значение гидротерапия приобретает в комплексной профилактике и коррекции наиболее распространённых осложнений беременности. При гипертонусе матки тёплые (36–37 °С) хвойные ванны продолжительностью 10–15 минут способствуют снижению мышечного напряжения и нормализации маточного кровотока [1, 16, 18]. Для борьбы с отёчным синдромом высокой эффективностью обладает контрастные процедуры (чередование теплой и прохладной воды), которые улучшают лимфатический дренаж и венозный отток [1, 17, 18]. При варикозной болезни нижних конечностей показан восходящий душ с постепенным снижением температуры от 36 °С до 25–28 °С [1, 16, 18].

Важным преимуществом гидротерапии является её положительное влияние на психоэмоциональное состояние беременных. Регулярные водные процедуры способствуют снижению уровня тревожности на 40–50%, улучшению качества сна и общей стрес-соустойчивости [12, 14, 19] . Это особенно актуально в третьем триместре беременности, когда психоэмоциональная лабильность достигает своего пика.

Современные исследования подтверждают, что рациональное применение гидротерапии позволяет уменьшить частоту развития гестоза на 20–30%, снизить потребность в анальгетической терапии при болевом синдроме на 40–45%, улучшить показатели плацентарного кровотока на 15–20%, сократить продолжительность родового акта на 20–25% (табл. 3) [1, 14, 16].

Таблица 3. Виды ГТ и их эффекты

Table 3. Types of Hydrotherapy and Their Therapeutic Effects

|

Типы процедур |

Температурный режим |

Основные эффекты |

Показания |

|

Теплые лечебные ванны |

34–36 °С |

Расслабление мышц, улучшение кровообращения, снижение гипертонуса |

Боли в пояснице, гипертонус матки, профилактика плацентарной недостаточности [3, 20, 21] |

|

Прохладные обливания |

20–25 °С |

Улучшение тонуса сосудов, снижение отёков, укрепление иммунитета |

Отёки, усталость, повышение тонуса венозной системы [2, 20, 21] |

|

Гидромассаж |

35–37 °С |

Снятие напряжения, стимуляция микроциркуляции, улучшение лимфооттока |

Варикозное расширение вен, боли в пояснице, усталость [3, 20, 21] |

|

Ингаляции с минералами |

Тепловой пар 36–38 °С |

Увлажнение слизистых оболочек, улучшение дренажа дыхательных путей, насыщение кислородом |

Заболевания дыхательных путей, профилактика гипоксии плода [20, 21] |

|

Контрастные обливания |

Чередование 20–38 °С |

Повышение тонуса сосудов, нормализация АД, улучшение кровообращения |

Варикозное расширение вен, профилактика преэклампсии [2, 20, 21] |

При назначении гидротерапевтических процедур необходимо учитывать индивидуальные особенности в течение беременности, наличие сопутствующей патологии и срок гестации [1, 2, 16, 18]. Оптимальным считается курсовое применение (10–12 процедур) с интервалом 1–2 дня, начиная со второго триместра беременности [1, 5, 15, 18]. Строгими проти- вопоказаниями являются острые воспалительные заболевания, угроза прерывания беременности и тяжёлые формы гестоза [1, 3, 4, 18, 22].

Несмотря на преимущества, описанные выше, ГТ имеет определённые ограничения. Они связаны с тем, что ГТ противопоказано для беременных со сроком до 22 недель с угрозой преждевременных родов, повышен риск преждевременных родов для пациенток с 22 по 36,6 недель, а также с тяжёлыми формами преэклампсии и острыми инфекционными заболеваниями, поэтому перед началом проведения данной терапии необходима консультация с акушером-гинекологом для оценки возможных рисков [3–6].

Современные исследования подтверждают широкие возможности ГТ в акушерской практике [1, 12, 14, 16]. Её доступность, отсутствие системного воздействия на организм и высокая эффективность делают этот метод одним из наиболее востребованных для беременных женщин [5, 15, 17, 18].

Психоэмоциональное состояние играет ключевую роль в благополучном протекании настоящей беременности [2, 10, 19]. Гормональные перестройки, физиологические изменения, страх перед родами и повышенная ответственность за будущее ребенка могут стать причинами повышенного уровня тревожности у женщин в этот период [2, 3, 19]. Проведённые исследования показывают, что тревожность диагностируется у значительного числа беременных женщин – от 20% до 25%, причём данное состояние может оказать негативное влияние как на мать, так и на развитие плода [2, 3, 10, 19].

Повышенный уровень тревожности зачастую связан с постоянным увеличением вероятности таких осложнений, как гипертонус матки, ПН, ГСД и даже преждевременные роды. Помимо этого, тревожные состояния могут отражаться на психоэмоциональном состоянии ребёнка после рождения, формируя предпосылки для повышенной возбудимости и трудностей с адаптацией в постнатальный период [10].

Таким образом, психоэмоциональная поддержка крайне необходима в период беременности и становится важнейшей задачей как АиГ помощи, так и междисциплинарного подхода в медицине. ФТ доказала свою эффективность не только в устранении физического дискомфорта, но и в снижении уровня тревожности.

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) — это физиотерапевтический метод, точкой приложения которого является стресс-лимитирующая система (СЛС) организма. Одним из наиболее важных компонентов СЛС является опиоидергическая система. Принцип лечебного воздействия основан на избирательной чрескожной электростимуляции защитной системы мозга человека с её эндорфи-нергическими и серотонинергическими структурами импульсным током [10]. Благодаря своей безопасности и высокой эффективности ТЭС широко применяется в АиГ для нормализации работы ЦНС, коррекции психоэмоционального состояния и лечения различных патологий [3–6].

Механизм действия ТЭС основан на воздействии электрических импульсов низкой частоты на ЦНС через кожу черепа. Это воздействие инициирует сложный каскад биохимических и электрофизиологических процессов в структурах головного мозга, приводя к нормализации нейрогуморальной регуляции, активации защитных механизмов организма и улучшению психоэмоционального состояния пациента [3–6].

ТЭС стимулирует подкорковые структуры мозга, включая гипоталамус, таламус и лимбическую систему, которые играют ключевую роль в регуляции работы эндокринной и нервной систем. Основной эффект данной терапии заключается в активации эндорфинной и серотонинергической систем. Под действием электрических импульсов происходит увеличение выработки эндогенных опиоидов (эндорфинов), которые обладают сильным обезболивающим и противовоспалительным действием, а также способствуют снижения уровня тревожности и улучшению настроения [10, 23].

Электрические импульсы, передаваемые через электроды, размещённые на коже черепа, вызывают активацию нейронов в области таламуса и гипоталамуса. Это приводит к усилению серотонинергической активности – увеличению синтеза и выброса серотонина. Последний, в свою очередь, оказывает антистрессовое действие, улучшает сон и нормализует эмоциональное состояние пациентки, что особенно важно в период беременности и родов [2, 23].

Применение метода способствует стабилизации симпатико-парасимпатического баланса, что помогает нормализовать АД, улучшить микроциркуляцию и повысить оксигенацию тканей. Это оказывает благоприятное влияние на функции плаценты и состояние плода [10, 23].

Помимо этого, ТЭС активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, что приводит к уменьшению уровня кортизола – основного гормона стресса. Снижение концентрации кортизола способствует уменьшению психоэмоционального напряжения, улучшению общего самочувствия и повышению адаптационных возможностей организма [3–6].

Для визуального представления ключевых эффектов ТЭС и её полезности в АиГ предлагается следующая таблица (табл. 4).

Таким образом, механизм действия ТЭС включает комплексное воздействие на ЦНС, эндокринные и автономные системы организма. Это позволяет достигать положительных результатов при широком спектре акушерских и гинекологических состояний, включая обезболивание в родах, лечение гестоза и коррекцию гипертонуса матки.

Таблица 4. Эффекты ТЭС и ее полезность

Table 4. Therapeutic Effects and Clinical Utility of Transcranial Electrical Stimulation

|

Эффект ТЭС |

Область воздействия |

В чем полезность? |

|

Обезболивание |

Стимуляция эндокринных систем |

Снижение интенсивности болевого синдрома, уменьшение потребности в медикаментозной анальгезии [10] |

|

Нормализация АД |

Регуляция симпатико-парасимпатического баланса |

Снижение риска гестоза, улучшение гемодинамики [3] |

|

Улучшение микроциркуляции |

Активация центральной регуляции кровообращения |

Повышение оксигенации тканей, снижение риска гипоксии у плода [12] |

|

Снятие гипертонуса матки |

Расслабление гладкой мускулатуры матки |

Предотвращение преждевременных родов, улучшение состояния беременной женщины [2] |

|

Психоэмоциональная коррекция |

Активация серотонической системы |

Снижение уровня тревожности, стабилизация настроения [10] |

|

Регенерация тканей |

Усиление репаративных процессов |

Ускорение восстановления после хирургических вмешательств [3] |

Ультразвуковая терапия (УЗТ) занимает особое место среди физиотерапевтических методов, применяемых в ведении беременности, благодаря уникальному сочетанию эффективности и безопасности [1, 14, 24]. Согласно данным ВОЗ, около 35% беременных женщин во всём мире испытывают различные болевые синдромы, при этом до 60% случаев приходится на пояснично-крестцовую область, что делает актуальным поиск немедикаментозных методов коррекции [2, 18]. УЗТ представляет собой метод локального воздействия механическими колебаниями ультравысокой частоты (от 800 до 3000 кГц), который находит применение в комплексной терапии наиболее распространённых осложнений гестационного периода.

Механизм действия ультразвука при беременности включает три основных компонента: тепловой, механический и физико-химический. Тепловой эффект развивается при интенсивности воздействия 0,4–0,8 Вт/см2 и проявляется повышением температуры тканей на 1–3 °С, что способствует улучшению микроциркуляции (увеличение кровотока на 25–30% по данным допплерометрии) и активации обменных процессов. Механическое воздействие, обусловленное явлением кавитации, приводит к микромассажу ткани на клеточном уровне, что особенно важно для снятия мышечного гипертонуса (эффективность достигает 75–80% при курсовом лечении). Физико-химические эффекты проявляются в активации ферментных систем и ускорении репаративных процессов, что приводит к улучшению показателей фетоплацентарного комплекса на 15–20% [7, 18].

Клинические рекомендации Минздрава РФ выделяют следующие основные показания к применению УЗТ при беременности [1]:

-

- болевой синдром в пояснично-крестцовой области (45–60%);

-

- симфизит и дисфункция лонного сочленения (15–20%);

-

- мышечный гипертонус (35–40% в I–II триместрах);

-

- начальные проявления варикозной болезни (25–30%);

-

- реабилитация после перенесенных урогенитальных инфекций.

Интенсивность воздействия варьирует в зависимости от триместра беременности: в I триместре не превышает 0,2–0,4 Вт/см2, во II–III триместрах может увеличиваться до 0,6–0,8 Вт/см2. Продолжительность воздействия на одну зону составляет 3–5 минут, общее время процедуры не должно превышать 10–12 минут. Курс лечения включает 8–10 процедур, проводимых через день. Особое внимание уделяется выбору рабочей частоты: для поверхностно расположенных структур (мышцы, связки) применяют частоту 800–1000 кГц, для более глубокого воздействия (органы малого таза) – 2500–3000 кГц.

Клиническая эффективность УЗТ подтверждена рядом исследований. Применение звуковой терапии при поясничных болях позволяет достичь снижения болевого синдрома на 60–70% по визуальной аналоговой шкале [18]. Сочетанное применение УЗТ с миофасциальным релизом повышает эффективность лечения на 25–30% по сравнению с монотерапией [7]. Ультразвуковое воздействие на проекцию плаценты при начальных признаках плацентарной недостаточнсти способствует улучшению маточноплацентарного кровотока в 80% случаев [7].

Безопасность метода подтверждается многочисленными клиническими наблюдениями. Согласно рекомендациям ВОЗ, ультразвуковая терапия может применяться начиная со второго триместра беременности при соблюдении следующих условий: интенсивность не превышает 0,8 Вт/см2, продолжительность воздействия ограничена 10 минутами, исключено прямое воздействие на область матки. Противопоказаниями являются острые воспалительные процессы, угроза прерывания беременности, тяжёлые формы гестоза и индивидуальная непереносимость [1].

Перспективным направлением является сочетанное применение УЗТ с другими физиотерапевтическими методами. Комбинация ультразвука с ла- зерной терапией позволяет достичь терапевтического эффекта при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза у беременных [14], а при сочетанном применении с электрофорезом повышает биодоступность лекарственных веществ на 30– 40% [7].

Ультразвуковая терапия за последние 5 лет приобретает большую значимость в комплексном ведении беременности, что обусловлено её доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Согласно клиническим рекомендациям и данным ВОЗ, около 45% беременных женщин во всём мире сталкиваются с различными болевыми синдромами и функциональными нарушениями, требующими немедикаментозной коррекции [25]. В данном контексте УЗТ представляет собой перспективный метод физиотерапевтического воздей- ствия, позволяющий минимизировать лекарственную нагрузку на организм матери и плода [15].

Анализ динамики применение УЗТ за период 2020–2025 гг. представляет собой клинический интерес, поскольку отражает эволюцию доказательной базы метода, изменения парадигм акушерской практики, региональные особенности внедрения технологий, дифференцированный подход к различным триместрам беременности [15].

В ходе исследования были собраны данные систематического анализа 37 международных и российских исследований, включая многоцентровые работы под эгидой ВОЗ, клинические рекомендации Минздрава РФ [22]. Особое внимание уделено дифференциации показаний к применению УЗТ при различных патологических состояниях беременности, а также географическим особенностям использования метода [16, 17] (табл. 5).

Таблица 5. Применение УЗТ в акушерской практике (2020–2025 гг.)

Table 5. Application of Ultrasound Therapy in Obstetric Practice (2020–2025)

|

Показатель |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024* |

2025* |

|

Общая частота применения УЗТ |

18,2% |

21,5% |

24,7% |

28,3% |

32,1% |

35,4% |

|

По триместрам беременности |

||||||

|

I триместр |

5,1% |

6,3% |

7,8% |

8,5% |

9,2% |

10,0% |

|

II триместр |

38,4% |

41,2% |

43,6% |

46,8% |

49,5% |

52,3% |

|

III триместр |

56,5% |

52,5% |

48,6% |

44,7% |

41,3% |

37,7% |

|

По клиническим показаниям |

||||||

|

Болевой синдром |

62,3% |

65,8% |

68,4% |

71,2% |

73,5% |

75,2% |

|

Симфизит |

18,7% |

22,1% |

25,4% |

28,9% |

31,6% |

34,2% |

|

Варикозная болезнь |

12,5% |

14,3% |

15,8% |

17,2% |

18,4% |

19,7% |

|

Плацентарная недостаточность |

6,5% |

8,1% |

9,7% |

11,3% |

12,8% |

14,1% |

Примечание: * – прогнозируемые данные на основании трендов 2020–2023 гг.

Анализ представленных данных выявляет следующие тенденции:

-

- общий рост применение УЗТ на 17,2% за все 5 лет (с 18,2% до 35,4%);

-

- изменение структуры применения по триместрам:

-

• снижение использования в III триместре на 18,8%;

-

• рост применения во II триместре на 13,9%;

-

• увеличение осторожного использования

в I триместре в 2 раза.

Методологическая основа представленного анализа базируется на комплексном изучении данных, полученных из 37 авторитетных источников, включая многоцентровые исследования ВОЗ за период 2021–2023 гг., актуальные российские клинические рекомендации 2023–2024 гг., а также официальные мониторинговые данные Министерства Здравоохранения Российской Федерации [16, 22]. Статистические показатели рассчитаны как доля от общего количества беременных женщин, получавших физиотерапевтическое лечение в соответствующих периодах [17]. Достоверность представленных данных характеризуется допустимой погрешностью, не превышающей ±2,3% для ретроспективного анализа и ±3,8% для прогностических оценок [26].

Представлены статистические данные свидетельствуют о стабильном увеличении частоты применения ультразвуковой терапии в акушерской практике [25]. Этот рост сопровождается значительным совершенствованием критериев отбора пациентов для проведения процедур и последовательной оптимизация лечебных протоколов [15]. Наблюдаемая динамика отражает процесс постепенного внедрения принципов доказательной медицины в клиническую практику, что способствует повышению эффективности и безопасности применения физиотерапевтических методов в период гестации [13]. Особое внимания заслуживает дифференцированный подход к назначению ультразвуковой терапии в зависимость от сроков беременности и характера патологических состояний, что находит отражение в изменяющейся структуре показаний к применению данного метода [27, 28].

Выводы

Современные исследования доказывают, что физиотерапевтические методы лечения представляют собой важнейший компонент комплексного ведения беременности, обладающий уникальным сочетанием высокой терапевтической эффективности и минимального риска для плода. Анализ клинических данных последнего десятилетия демонстрирует, что грамотное применение физиотерапии позволяет достичь значительного улучшения состояния при различных осложнениях гестационного периода: от 70 до 85% успехов купирования болевого синдрома, особенно в пояснично-крестцовой области; 60–75% эффективности при варикозной болезни нижней конечностей; 75–80% положительных результатов при коррекции мышечного гипертонуса матки.

Особого внимания заслуживает применение физиотерапевтических методик при начальных проявлениях плацентарной недостаточности, где комплексное воздействие позволяет улучшить маточноплацентарный кровоток в 65–70% случаев, что подтверждается данными допплерометрического исследования. При этом оптимальные результаты достигаются при строгом соблюдении следующих условий: курсовое лечение – 8–10 процедур с интервалом 1–2 дня; преимущественное начало терапии со второго триместра, за исключением отдельных низко интенсивных методик, допустимых на ранних сроках беременности; тщательный подбор параметров воздействия с учётом индивидуальных особенностей пациентки.

Важнейшим преимуществом физиотерапевтических методов является их способность существенно, на 40–60%, снижать медикаментозную нагрузку на организм беременной женщины, минимизируя при этом потенциальные риски для развивающегося плода. Это особенно актуально в связи с современными требованиями к безопасности фармакотерапии во время беременности.

Перспективы дальнейшего развития данного направления связаны с углублением изучения молекулярных механизмов физиотерапевтического воздействия на систему «мать – плацента – плод», совершенствование аппаратных комплексов для мониторинга эффективности процедур в реальном времени, а также разработкой интегрированных подходов, сочетая ещё традиционные физические методы с элементами когнитивно-поведенческой терапии. Особое значение приобретает создание международных регистров для накопления и анализа отдалённых результатов физиотерапевтического воздействия во время беременности.

Таким образом, физиотерапия в акушерской практике представляет собой динамично развивающееся направление, сочетающее в себе многовековые традиции и современные технологии. Её рациональное применение позволяет не только улучшить качество жизни беременных женщин, но и внести существенный вклад в профилактику перинатальных осложнений, что, в конечном итоге, способствует повышению показателей здоровья матери и ребёнка на популяционном уровне.