Особенности применения инструментов развития депрессивных регионов

Автор: Оборин М.С., Митрофанова И.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам преодоления социально-экономического отставания российских регионов на примере Республики Адыгея. В сложившихся макроэкономических условиях территориальный потенциал России должен использоваться более эффективно. Существуют примеры положительного опыта государственного регулирования территориального развития при помощи различных инструментов. Наибольший результат можно отметить при реализации федеральных целевых программ, стратегий и проектов, которые имеют четко обозначенные цели, этапы и результаты. К развитию экономики регионов, относящихся к депрессивным, должен применяться качественно иной концептуальный подход, который позволит оценить потенциал и перспективы системно в условиях формирования основной и альтернативной специализации. В Республике Адыгея реализуется стратегия с приоритетом инновационной перестройки производства, влияющей на получение достаточно быстрых эффектов, необходимых с точки зрения социально-экономического развития. Выбор оптимальных инструментов может ускорить получение запланированных результатов, при этом предполагается более широкий взгляд на экономику региона, которая может быть элементом или частью более высокоорганизованной системы. Основными методами исследования являются формально-логический, системный, кластерный, сетевой, проектный подходы. Рассмотрены основные направления стабилизации финансового и экономического потенциала Республики Aдыгея. Составлены основные задачи стратегического управления социально-экономическим развитием Адыгеи. Представлены инновационные инструменты стратегического развития региона. Сделаны выводы, что большое значение придается реализации региональных проектов, формированию устойчивых производственных и рыночных связей в условиях интеграции в ключевых сферах производства и услуг, вносящих существенный вклад в ВВП субъекта. Обоснована необходимость участия ключевых предприятий в кластерной и сетевой интеграции, позволяющей добиться более высоких темпов роста.

Экономическая депрессия, стратегия развития, инструменты развития, государственное регулирование, рыночная интеграция, проектный подход, кластерный подход, сетевое взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/149143851

IDR: 149143851 | УДК: 338 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.3.11

Текст научной статьи Особенности применения инструментов развития депрессивных регионов

DOI:

Цитирование. Оборин М. С., Митрофанова И. В., 2023. Особенности применения инструментов развития депрессивных регионов // Региональная экономика. Юг России. Т. 11, № 3. С. 106–115. DOI:

Постановка проблемы

Поиск эффективных инструментов пространственно-территориальной организации производства и развития воспроизводственных сил является актуальной проблемой для государств, субъектный состав которых отличается существенно дифференцированным ресурсным потенциалом. В России эта задача усложняется изменением в некоторых регионах исторической специализации, ее разрушением, что обуславливает необходимость построения новой концепции формирования социально-экономической системы с учетом современных факторов влияния и достижений научно-технического прогресса. Не вызывает сомнения значимость внедрения инновационных методов и средств в управление и производство, что позволит получить достаточно быстро (в течение 3–5 лет) высокие результаты. В некоторых случаях необходимо отказаться от специализации, которая существовала в прошлые годы, и сделать выбор в пользу тех видов экономической деятельности, которые могут быстро адаптироваться, привлечь профессиональные кадры и соответствуют критериям государственной поддержки.

Вследствие рыночных реформ разделение и неравенство регионов в России значительно усилилось, отсюда большое количество регионов Российской Федерации было отнесено к депрессивным к началу XXI в. [Гордеев, Зырянов, Сит-ковский, 2019].

В связи с этим исследования и разработки, посвященные проблемам депрессивных регионов и формированию механизмов вывода из кризисного состояния, остаются актуальными и перспективными.

Первоначальное упоминание о территориальной депрессии возникло в конце девяностых годов в законодательстве вследствие разрушения традиционных производственных, логистических и финансовых связей, резкого ухудшения качества жизни населения регионов, попавших в сложное социально-экономическое положение. К характеристикам депрессивных регионов были отнесены устойчивые негативные тенденции спада производства, доходов населения, снижение качества базовых социальных услуг, высокая безработица.

Проблемы депрессивных регионов

В научной литературе нет четкого определения депрессивного региона. В частности, можно привести следующие формулировки рассматриваемой концепции:

– депрессивный регион – это территории с высоким уровнем освоения экономических ресурсов, большой долей промышленного производства, недостаточностью квалифицированных специалистов в различны видах экономической деятельности, системным спадом производства в базовых отраслях экономики, ограниченным количеством рабочих мест и низким уровнем доходов населения [Курляндская, Николаенко, 2020];

– депрессивные регионы – это те регионы, которые были развиты экономически в прошлом, но на данный момент по некоторым причинам утратили лидирующие позиции [Федотова, 2020];

– депрессивные регионы – субъекты страны, которые не могут реализовать достаточный потенциал в производственной сфере, последствием данного процесса являются более низкие темпы роста основных показателей [Болгучева, 2020].

В политике социально-экономического развития субъектов РФ присутствует вариативность выделения механизмов и инструментов реализации выхода из депрессивной ситуации в регионе. Наиболее успешными стали государственные программы, в которые входят кластерные проекты, развитие промышленных комплексов и технопарков. Не так популярен метод долгосрочного управления регионами России. Наименьшим (регионы депрессивного типа не пользуются данным методом) вниманием пользуются проектирование государственно-частного партнерства в рамках возникновения территорий нового типа – опережающее развитие, а также внедрение организационно-управленческих инновационных разработок.

Динамичность изменения внешних условий должна отражаться на способности оперативного реагирования и изменения документов стратегического плана на уровне субъектов муниципального образования, выстраивания эффективных взаимоотношений бизнеса, институтов гражданской общественности и общественных организаций в развитии регионов. В этом контексте актуальна спецификация тактических инструментов реализации стратегии в отношении институциональных и хозяйственных условий депрессивных регионов.

Особенности социально-экономического положения Адыгеи

В структуре Южного федерального округа особенное положение Адыгеи оказывает влияние на стратегическое управление территориальным хозяйством. Характерные черты проблемного региона: деформированная структура производства, многолетние ограничения оптимизации и структурной перестройки экономической деятельности, эффективное госрегулирование межотраслевых пропорций, конкурентная среда региональных рынков, слабое развитие промышленной инфраструктуры, экстенсивное воспроизводство в сельском хозяйстве и пищевой отрасли; дефицит бюджетных ресурсов для финансирования инвестиционных проектов при низком уровне инвестиционной активности [Ермакова, Вашуркина, 2021].

В то же время региональную специфику социально-экономических комплексов территории определяет позиционирование в Краснодарском крае и значительный природный потенциал. Регионы, характеризующиеся депрессивным типом, отличаются существенным несоответствием развития отдельных отраслей экономики, что сопряжено с системной проблемой несвязанных отраслевых хозяйственных решений на макро-, мезо- и макроуровнях, последствиями трансформации отношения собственности в условиях снижения бюджетного обеспечения регионов, а также развитая конкуренция за капитал и ресурсы. Существенной проблемой является отток молодого населения, высокая безработица в отдельных секторах экономики, нехватка компетентных кадров в управлении и внедрении инноваций.

В основе социального развития республики лежит действующая Стратегия социального развития до 2030 года. Реализация определена приоритетными направлениями деятельности государственных органов, местных органов власти, общественной и деловой среды для обеспечения целенаправленного достижения заданных ориентиров, поставленных тактических и стратегических целей [Калюжнова, Виолин, 2020]. Основные направления стабилизации финансового и экономического потенциала Республики Aдыгея связаны с уменьшением уровня дотационности согласно приоритетам Стратегии: повышение инвестиционной активности в Республике Адыгея, развитие инвестиционного потенциала и проектной деятельности; усиление интенсивности земельно-имущественных отношений в регионе, рост доходов муниципальных и местных бюджетов в связи с использованием имущества; увеличение капитализации комплекса имущественных объектов экономических субъектов в регионе на основе объективной оценки недвижимости и земельного участка; совершенствование социальной политики региона, направленной на снижение оттока кадров, повышение уровня профессионализма человеческих ресурсов; развитие общественных финансовых, финансовых и бюджетных политик на мезоуровне, предназначенных для создания институциональных и хозяйственных форм, инструментальных и инфраструктурных средств, способных привлечь сбережения населения региона к реализации проектов регионального инвестиционного развития.

В то же время перспективы развития экономики Адыгеи предусматривают устойчивое развитие отраслей и комплексов экономической деятельности региона, рост государственной поддержки производств, ориентированных на экспорт, диверсификацию географии экспорта, диверсификацию неэнергетического экспорта использование конкурентных преимуществ для реализации преимуществ региона [Ногмова, Мисаков, 2019].

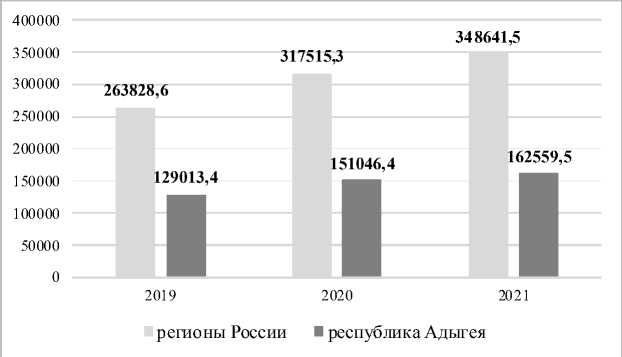

На рисунках 1–2 представлена динамика валового регионального продукта и динамика ВРП на душу населения в регионе.

Показатели среднедушевого ВРП на душу населения по Республике Адыгея, ниже среднероссийского уровня и относительно высокие темпы его повышения свидетельствует об отставании уровня жизни жителей региона от среднего по стране [Соболева, Никулина, 2017]. Индекс сельскохозяйственного производства в 2019 г. составил 70,3 % (см. рис. 3).

На снижение темпов роста производства оказало непосредственное влияние действие природных факторов, выраженных в данном случае длительной засухи, что привело к снижению валового сбора зерновых сельскохозяйственных культур почти вдвое, овощных в полтора раза.

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта на душу населения в регионах РФ и Республике Адыгея в 2019–2021 гг., руб.

Примечание. Составлено по данным статистики.

регионы России ■ республика Адыгея

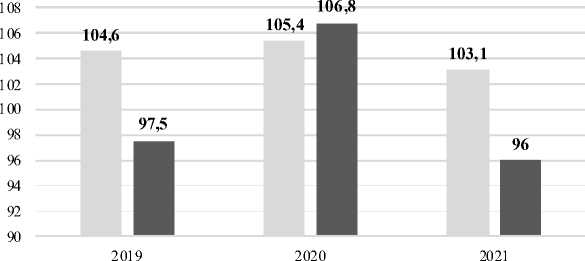

Рис. 2. Динамика физического индекса ВРП в регионах РФ и Республике Адыгея в 2019–2021 гг., % Примечание. Составлено по данным статистики.

При этом сельскохозяйственная область региона смогла удовлетворить потребности территории в сельскохозяйственной продукции, а также получены положительные прогнозы на урожай следующего года.

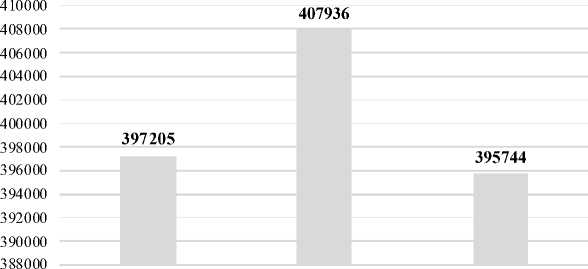

Кадровый потенциал является важным фактором социально-экономического развития, поскольку квалифицированные специалисты способствуют внедрению инноваций, повышению производительности труда и адаптации цифровых технологий в область своих трудовых функций. Рассмотрим численность работников, занятых в науке и экономике (рис. 4).

Количество сотрудников, проводящих исследования и разработки на 2021 г., составило 651 человек. С годами людей, работающих в сфере науки в Республике Адыгея, становится все меньше. Это связано с целым рядом следующих факторов: прекращение научной деятельности в связи с новыми обязанностями, увольнение ввиду сокращения численности ра- ботников, недостаток молодых кадров, являющихся движущей силой организации и источником прогресса, контрактная научная деятельность за пределами страны, низкая оплата труда и прочие [Хадисов, 2021].

Система стратегической политики в социально-экономическом развитии Адыгеи должна обеспечивать межведомственное сотрудничество, эффективное сотрудничество вертикали государственной власти и органов корпоративного управления, осуществляя следующие функции [Федотова, 2020]:

– определение стратегических и тактических ориентиров социального, экономического, экологического развития;

– системное применение эффективных инструментов на различных уровнях управления региональной экономической системой;

– формирование системы координационных центров по контролю реализации стратегических программ, проектных и бизнес-инициатив;

119,5

100 93,7

70,3

2019 2020 2021

Рис. 3. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в сравнении с прошлым периодом по Республике Адыгея в 2019–2021 гг., %

Примечание. Составлено по данным статистики.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Рис. 4. Численность работников, занятых в экономике Республики Адыгея в 2019–2021 гг., чел.

Примечание. Составлено по данным статистики.

– внедрение инструментария государственного управления регионами и улучшение эффективности бюджетных расходов в сфере государственного управления; внедрение корпоративных финансовых инструментов в реализацию стратегических программ, проектных и бизнес-инициатив;

– коррекция Стратегии должна проводиться в соответствии с изменениями внешних условиях и процессов внутреннего социального развития региона, в том числе ежегодно уточнять среднесрочные и краткие прогнозы, а также среднесрочные программы развития регионов. В то же время целесообразно корректировать Стратегию развития региона в течение 4–5 лет, актуализируя стратегические приоритеты, задачи социально-экономической деятельности региона [Курляндская, Николаенко, 2020].

Особенности управления субъектом характеризуются на данном этапе:

– отсутствием теоретических и методологических разработок для прогнозирования развития территориального воспроизводственного процесса в регионе в долгосрочной перспективе;

– отсутствием региональной стратегии развития ключевых отраслей и территориальных производственных комплексов Республики Адыгея; экономические отрасли региона, адаптированные к рынкам, развивающиеся глобальные процессы, функционируют без реальной, четко выраженной государственной поддержки органов региональной власти;

– ориентацией системы государственного регулирования на финансовую базу федеральных программ,

– нехваткой перечня инструментов инноваций, применение которых позволяет обеспечить пропорциональность развития отрасли, территориального и производственного комплекса региона.

Стратегическое руководство процессами воспроизводства в Адыгее основывается на реализации государственных программ, планов «дорожных карт» развития территории. Инновационные средства в стратегических документах имеют декларативное значение без документов, устанавливающих конкретные изменения институциональных и экономических условий региона.

В то же время современные практики программного и целевого регулирования в экономике Адыгеи отличаются недостаточным системным и стратегическим подходом, что мешает эффективной реализации конкурентных возможностей региона [Мокрушин, 2017]. Мероприятия программы целевой поддержки экономики реги- онов не отражают сегодняшних тенденций экологического и цифрового воспроизводства мезоуровня, перехода на инновационную модель развития региона.

Отдел стратегического планирования и реализации государственных программ Минэкономразвития и торговли Республики Адыгея осуществляет деятельность по следующим направлениям:

-

– разработка и реализация стратегической политики в сфере стратегического менеджмента;

-

– разработка и коррекция Стратегии, плана ее реализации;

-

– мониторинг и контроль реализации стратегических программ;

-

– определение приоритетов развития социальной и экономической сферы региона в контексте изменения мировых и макроэкономических факторов;

-

– определение стратегических приоритетов в сфере социальной и экономической политики региона в контексте изменения мировых и экономических условий;

-

– обеспечение организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Комиссии по контролю достижения целевых результатов социально-экономической деятельности субъектов РФ;

-

– согласование проектов Генерального плана развития территории и действующих территориальных схем планирования территорий;

-

– обеспечение организационно-технического и информационного сопровождения работы Координационного совета по выполнению Стратегии и Комиссии по поддержке устойчивого экономического и социально-стабильного развития Республики Адыгея;

-

– мониторинг по плану выполнения поручений о достижениях целевых условий социального развития республики, устанавливаемых нормативно-правовыми актами;

– организация взаимодействия органами исполнительной власти республики по исполнению принятых решений правительства Российской Федерации, Госсовета республики, главы республики о стратегическом развитии экономики Республики, о социально-экономическом преобразовании на территории республики.

Устойчивое развитие хозяйственных процессов в Республике Адыгея предполагает использование традиционных и новаторских инструментов стратегической политики, в том числе прогнозно-аналитических и институциональных, которые учитывают проблемы, задачи стратегической политики региона [Абрамян, 2020].

Инструментами государственной поддержки воспроизводственного процесса в Адыгее являются государственные программы, федеральные целевые программы, реализуемые государственными учреждениями развития, инвестиционными структурами, проекты территориальных зон развитий, естественных монополий.

В то же время схема территориальной планировки республики – генеральный план, схема территориальной планировки муниципального образования республики – остается неразработанной.

Основные задачи в рамках Стратегии, а также соответствующие приоритетные проекты подробно описываются в Плане действий, в котором указаны сроки выполнения, ответственные исполнители, а также ожидаемые результаты. На основании Плана действий по реализации Стратегии необходимо внести изменения в реализованные государственные программы и разработать новые государственные программы региона, которые регламентируют конкретные задачи, объемы и финансовые источники [Мисаков, Бут, Аджиева, 2017].

В этом контексте основная часть работ по выполнению положений Стратегии связана с контролем выполнения соответствующих мероприятий, а также с государственными программами. При этом нужно обеспечить взаимодействие и регулярное совместное обновление Стратегии, плана мероприятий, государственных программ социального развития Республики [Баснукаев, Эльжуркаев, 2019].

В качестве инновационных инструментов стратегического развития региона можно назвать следующие:

-

1. Реализация кластерной формы организации некоторых видов производства. Например, создание кластера каталитического производства молока, переработки и продажи адыгейских сыров, линейка кисломолочных изделий, ядро, которого является агрохолдинговой структурой.

-

2. Технологические площадки для внедрения продуктовых и сервисных инноваций. Технологические площадки являются формой сотрудничества между коммерческими структурами, государством, научными организациями и направлены на формирование государственной политики в области инноваций, экспертного сопровождения проектов инноваций, продвижения отечественных изделий на международном рынке.

-

3. Инновационная форма господдержки проектов социальной направленности, в том числе

-

4. Формы социальной предпринимательской и гражданской деятельности, включая коворкин-говые площадки для сотрудничества общественных организаций и бизнесов.

-

5. Региональная платформа краудфандинга для осуществления общественно значительных и социальных проектов с целью увеличения объема социальной инвестиции бизнеса в развивающееся местное сообщество без включения государственной программы.

-

6. Региональные проекты, включая проекты «Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Цифровое государственное управление» (предоставление гражданам доступа к госуслугам, сервисам в рамках госпрограммы «Цифровое развитие»), «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке», в том числе к льготному финансированию.

-

7. Комплексные программы решения межотраслевых проблем стратегического развития Республики Адыгея (в том числе целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея», «Развитие экспортного потенциала Республики Адыгея» и др.). Естественно развитие подпрограмм государственных целевых программ до уровня отдельных программ (регионального, местного уровней).

-

8. Негосударственные социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) в системе здравоохранения и образования Республики Адыгея.

-

10. Развитие долгосрочных высокорисковых инвестиций в капитал новых высокотехнологичных стартапов. Инвестирование, как правило, малого бизнеса, реализующего комплекс работ по созданию инноваций при содействии государства. Для реализации данного проекта сформирован «Фонд венчурных инвестиций Республики Адыгея», ориентированный на развитие инновационного потенциала территории, развитие производств с высокими затратами на научно-исследовательскую деятельность, а также внедрение современных технологий в производственный процесс. В этом направлении необходимо создание соответствующей нормативно-правовой базы [Лапин, 2018].

специализированная технологическая площадка и механизм управления краудсорсингом региона.

Действующими региональными проектами в Республике Адыгея являются проекты «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках Национального проекта «Образование», а также проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Дорожная сеть» [Левина, 2017].

В регионе также разработаны следующие проекты социального характера: «Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Цифровое государственное управление», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке».

Мировой опыт позволяет определить, что целесообразными инструментами развития эффективной и высокотехнологичной экономики являются: реализация кластерной политики, инновационных программ развития на основе формирования экосистемы инноваций.

Стоит выделить, что стратегическое развитие Республики Адыгея подразумевает использование интеграционных связей с Краснодарской городской агломерацией. В городские агломерации также входят инновационные университеты, благодаря чему выстраивается взаимоотношение типа «город – вуз» [Акьюлов, 2020; Долганова, Руденко, 2017].

Одно из важнейших направлений стратегического развития Республики Адыгея – это ориентированность системы образования на стремительный рост спроса в новых знаниях. В результате вузы берут на себя роль площадок для проведения и реализации научно-исследовательских проектов, таким образом создавая фундамент инновационной деятельности учащихся.

Чтобы улучшить институциональную среду, проводится работа по обеспечению эффективной среды для развития государственно-частного партнерства.

Заключение

Анализируя вышесказанное, можно отметить направления для совершенствования стратегического и долгосрочного управления социально-экологическим развитием Республики Адыгея: гибкость корректирования стратегических направлений, задач, мероприятий; последовательные системные преобразования; расширение перечня реализуемых методов и инструментов пространственно-территориального планирования, их адаптация к условиям в субъекте. Важно отме- тить, что большое значение придается выполнению региональных проектов, внедрение различных форм интеграции в ключевые производственные сферы региона.

Эффективность долгосрочного стратегического развития Республики Адыгея напрямую связано с задействованием компаний, размещающих часть своего капитала в ценных бумагах на фондовом рынке и проектными инициативами. Важным направлением развития бизнес-среды и конкуренции является преобразование депрессивной территории, рациональное использование ресурсного потенциала. В целях получения максимального эффекта при реализации стратегических целей развития депрессивных территорий, целесообразно использовать в комплексе традиционные программно-целевые инструменты с современными механизмами территориального развития.

Список литературы Особенности применения инструментов развития депрессивных регионов

- Абрамян Г. А., 2020. Анализ конкурентоспособности экономики российских регионов в условиях борьбы за инвестиции // Экономические отношения. Т. 10, № 3. С. 879–898. DOI: 10.18334/eo.10.3.110548

- Акьюлов Р. И., 2020. Проблемы и перспективы мониторинга и оценки социально-экономической безопасности российских регионов // Вопросы управления. № 4 (16). С. 78–86. DOI: 10.24411/2077-7639-2019-10029

- Баснукаев М. Ш., Эльжуркаев И. Я., 2019. Зарубежный опыт налогового регулирования социально-экономических процессов: возможности использования в России // Финансовые исследования. № 2 (63). С. 99–108. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10074

- Болгучева Р. Б., 2020. Некоторые аспекты повышения эффективности налогового стимулирования инвестиционной деятельности в депрессивных республиках СКФО // Естественно-гуманитарные исследования. № 27 (1). С. 39–43. DOI: 10.24411/2304-6139-2020-00029

- Гордеев С. С., Зырянов С. Г., Ситковский А. М., 2019. «Эффект колеи» в пространственном межмуниципальном развитии // Муниципалитет: экономика и управление. № 4 (29). С. 40–55. DOI: 10.47475/1994-2796-2021-10312

- Долганова Я. А., Руденко Я. А., 2017. Механизм регулирования экономической безопасности регионов (субъектов Российской Федерации) // Вестник Прикамского социального института. № 1 (76). С. 97–108. DOI: 10.5862/JE.221.6

- Ермакова Э. Р., Вашуркина Д. В., 2021. Бедность поевропейски и российский профиль бедности: сравнительный анализ // Экономический анализ: теория и практика. Т. 20, № 4. С. 697–717. DOI:10.24891/ea.20.4.697

- Калюжнова Н. Я., Виолин С. И., 2020. «Умная специализация» российских регионов: возможности и ограничения // Экономика, предпринимательство и право. Т. 10, № 10. С. 2457–2472. DOI: 10.18334/epp.10.10.111061

- Курляндская Г. В., Николаенко Е. И., 2020. Реформирование межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации // Экономика и жизнь. № 10, 11. DOI: doi.org/10.24891/re.18.4.709

- Лапин А. В., 2018. Инструменты регулирования территориальной социально-экономической дифференциации в системе управления развитием территорий // Современные научные исследования и разработки. № 1 (18). С. 229–234. DOI: 10.26726/1812-7096-2020-01-65-70

- Левина В. В., 2017. Использование финансовых инструментов регулирования регионального развития: проблемы и перспективы // Управленец. № 3 (67). С. 18–24. DOI: 10.24411/2226-6720-2020-10013

- Мисаков В. С., Бут В. В., Аджиева В. В., 2017. Инновационная инфраструктура как ресурс достижения сбалансированного развития региона // Экономика и предпринимательство. № 6 (83). С. 200–203. DOI: 10.23670/IRJ.2017.63.090

- Мокрушин А. А., 2017. Программно-целевые инструменты государственного регулирования АПК проблемного региона // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5, Экономика. Вып. 3 (205). С. 43–53. DOI: 10.31857/S0044457X22601250

- Ногмова Л. А., Мисаков В. С., 2019. Формирование экономического потенциала в контексте сбалансированного регионального развития // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. № 3 (71). С. 143–148. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10221

- Соболева О. Н., Никулина Т. В., 2017. Управление регионом на основе социально-экономического потенциала // Экономика и управление: проблемы и решения. Т. 4, № 8. С. 39–45. DOI: 10.15372/REG20230105

- Федотова Г. В., 2020. Роль институтов развития в реализации государственной инвестиционной программы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 5. С. 43–47. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-6-47-54

- Хадисов М.-Р. Б., 2021. Интегральная оценка уровня экономической безопасности региона при сравни-тельном анализе // Вестник экономической безопасности. Т. 4. С. 71–78. DOI: 10.46960/2713-2633_2021_1_55