Особенности природных популяций Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. (Dipsacaceae)

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148315085

IDR: 148315085 | УДК: 581.

Текст краткого сообщения Особенности природных популяций Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. (Dipsacaceae)

Решение мировой проблемы сохранения биологического разнообразия требует тщательного изучения биологии и экологии видов растений, а также структуры и динамики их ценотических популяций. Этому вопросу посвящено большое количество работ (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции растений, 1976; Жукова, 1995; Глотов, 1998; Наумова, Злобин, 2009). В основном объектами исследования служат редкие и уязвимые представители флоры (Абрамова и др., 2010, 2016; Мустафина, Абрамова, 2012; Ильина, 2013, 2014а, б, 2015а-г, 2017а-г; Головлёв, 2014, 2015а, б, 2016; Головлёв, Прохорова, 2015а, б, 2016). Однако остается еще много видов, нуждающихся в пристальном внимании. Среди них Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. (головчатка уральская) – редкое растение Южного Урала, Приуралья и Заволжья (Красная книга Самарской (2007), Саратовской (2007), Ульяновской (2008) областей, Республики Башкортостан (2011)). Популяции вида, в том числе онтогенез, изучены на территории Республики Башкортостан (Каримова и др., 2015а, б, 2016).

Головчатка представляет собой многолетнее травянистое растение до 90 см высоты. Стебли внизу шершавые, вверху голые. Листья перисто-надрезанные, с боковыми долями по черешку низбегающими. Головки полушаровидные или приплюснутые, на длинных ножках. Листочки обертки наружные округлые, внутренние – удлиненные, на спинке – опушенные. Прицветники (кроющие чешуи) заостренные, обёрточка с четырьмя зубчиками на углах и четырьмя более мелкими, промежуточными. Цветет в июне. Размножение семенное. Встречается на каменистых склонах в составе сообществ каменистой степи. Является восточноевропейским степным видом с ареалом, охватывающим юго-восток европейской части России, юго-восток Украины, Крым, северный Кавказ, югозападную часть Западной Сибири. В Самарской области (СО) C. uralensis зарегистрирована в Высоком и Сыртовом Заволжье, в Оренбургской (ОО) – на Общем Сырте.

В СО C. uralensis растет, как правило, небольшими популяциями, а зачастую и единичными особями. В области вид зарегистрирован на северной границе ареала, признан нуждающимся в охране. Численность особей в популяциях крайне невысокая. В ОО популяции головчатки более многочисленные. Вид требователен к условиям среды.

Цель настоящей работы заключалась в изучении особенностей онтогенетической структуры популяций Cephalaria uralensis в Заволжье. В задачи работы входило определение демографических показателей ценотических популяций и определение современного состояния ЦП.

Сведения о распространении вида в Самарской области были представлены в обобщающих работах С.В. Саксоновым и С.А. Сенатором (2012а, б), С.В. Саксоновым (2016).

По результатам исследований последних лет (по материалам собственных наблюдений и опубликованным данным различных авторов), в СО C. uralensis произрастает в следующих пунктах:

Алексеевский : ПП «Березовый овраг» (Шаронова, Курочкин, 2015; Кузовенко, Дюжаева, 2016); ПП «Бирючий овраг» (ранее не опубликованные данные автора); ПП «Родник у истока р. Съезжая» (ранее не опубликованные данные автора);

Богатовский : ПП «Кутулукские яры» (ранее не опубликованные данные автора);

Большеглушицкий : ПП «Попов сад» (Реестр…, 2010); ПП «Истоки р. Каралык» (ранее не опубликованные данные автора);

Большечерниговский : ПП «Балка Кладовая» (Реестр …, 2010; Ильина, Митрошенкова, 2014, 2015); ПП «Истоки реки Большой Иргиз» (Реестр …, 2010); ПП «Грызлы – опустыненная степь» (Кузовенко, Плаксина, 2010; Реестр…, 2010); Волчий дол (Кузовенко, Кузовенко, 2010); ПП «Мулин дол» (Кузовенко и др., 2012); ПП «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» (ранее не опубликованные данные автора);

Борский : ПП «Урочище Мечеть» (Реестр…, 2010; Шаронова, Курочкин, 2015); Красносамарский лесной массив (Корчиков и др., 2009, 2010); ПП «Гостевский шихан» (ранее не опубликованные данные автора);

Кинельский : ПП «Овраг Верховой» (ранее не опубликованные данные автора); ПП «Чубовская степь» (Каменная горка) (ранее не опубликованные данные автора);

Красноармейский : ПП «Прибайкальская настоящая степь» (Ильина, Исайкин, 2009; Ильина, Митрошенкова, 2014, 2015); ПП «Истоки р. Большая Вязовка» (ранее не опубликованные данные автора);

Нефтегорский : ПП «Вязовская ковыльная степь» (ранее не опубликованные данные автора);

Пестравский : ПП «Марьевская балка» (ранее не опубликованные данные автора);

Похвистневский : ПП «Гора Копейка» (Кудашкина, Плаксина, 2009); ПП «Мочалеевские нагорные дубравы» (ранее не опубликованные данные автора); ПП «Малокинельские нагорные дубравы» (ранее не опубликованные данные автора);

Сергиевский : ПП «Серноводский шихан» (Красная книга…, 2007; Раков и др., 2008; Реестр …, 2010; Саксонов и др., 2013; Ильина, Митрошенкова, 2015); Ендурайкинского плато (Ильина, Митрошенкова, 2014); окр. Ст. Якушкино, склоны р. Шунгут (Шаронова, Курочкин, 2014); Шунгутское карстовое поле в бассейне р. Шунгут (Митрошенкова, 2014); Успенско-Красносельские вершины (Митрошенкова и др., 2015); левобережная часть р. Каргалка в окр. с. Большие Пичерки и с. Мордовская Селитьба (Митрошенкова, 2015); ПП «Нефтяной овраг» (ранее не опубликованные данные автора);

Шенталинский : степные склоны у трассы Исаклы-Шентала после моста через р. Б. Суруш (Саксонов, Сенатор и др., 2008); ПП «Кондурчинская лесостепь» (ранее не опубликованные данные автора); ПП «Ковыльная степь с дубравными колками» (ранее не опубликованные данные автора).

Исследования ценопопуляций (ЦП) C. uralensis проводились нами в 2005-2014 гг. на территории Высокого и Сыртового Заволжья (Общий Сырт) (Самарская и Оренбургская области). Изучено 36 ценопопуляций в 14 пунктах (Сергиевский, Похвистневский, Елховский, Красноармейский, Большечерниговский районы СО, Тоцкий, Переволоцкий районы ОО).

В ходе работ нами использовались традиционные популяционноонтогенетические методы сбора и обработки данных, основанные на дискретном описании онтогенеза модельных представителей и определении виталитета особей и их природных популяций (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ермакова, 1976; Ценопопуляции растений, 1976, 1977, 1988; Воронцова, Заугольнова, 1979; Жукова, 1995; Злобин и др., 2013 и др.).

Согласно ботанико-географическому районированию (Растительность..., 1980), исследованная территория СО и ОО относится к Евразиатской степной области. В основном климат здесь формируется под воздействием суши и характеризуется как континентальный климат умеренных широт.

Район Высокого Заволжья представлен отрогами западной части Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Территория характеризуется ярусным рельефом и развитием карстовых процессов. В геологическом отношении район исследования располагается на Русской платформе. Это обширная территория с равнинным рельефом и слабо дислоцированным чехлом осадочных пород, перекрывающих коренные пермские отложения, накопившиеся над кристаллическим фундаментом. Район характеризуется древностью геологической истории, докембрийские породы перекрыты осадочным чехлом, в сложении которого участвуют отложения протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Выходящая на поверхность наиболее молодая из палеозойской группы - пермская система - имеет различный минералогический состав. В ней преобладают карбонатные породы. Наряду с карбонатами отмечаются сульфатно-галогенные породы. Заканчивается разрез пермской системы терригенными осадками татарского яруса - продуктом эрозии Уральских гор. Их толщина достигает 400-450 м, в районе исследования породы татарского яруса играют доминирующую роль.

Высокое Заволжье входит в Заволжско-Приуральскую подпровинцию Восточно-европейской лесостепной провинции (Растительность..., 1980). Данная территория лежит в междуречьях Сок-Кондурча-Большой Кинель и Большой Кинель-Самара (Сидорук, 1956) и представляет собой типичную лесостепь.

Наиболее распространенным в Высоком Заволжье является полого-увалистый и плоско-холмистый рельеф. Для водоразделов характерны отметки 180-250 м, они пересекаются многочисленными реками и балками, сильно расчленяющими земную поверхность. Глубина врезания речных долин составляет 200 и более метров, их коренные склоны часто рассечены крупными балками.

Урочище Успенская шишка расположено по дороге от с. Успенка на с/х «Красный» Сергиевского района СО. Это самая высокая точка Сокско-Кондурчинского водораздела с абсолютной высотой 317 м (Самарская область. Альбом топографических карт, 2002). Склоны имеют крутизну до 20°, в связи с чем в верхней и средней частях под действием эрозии на поверхность выходят материнские породы пермского возраста. Основной тип почв - смытые типичные черноземы. Интересными для исследователя являются участки степей на южном склоне площадью свыше 2 га. Сильное воздействие на растительность и почвенный покров оказывают палы и выпас скота.

Гора Зеленая расположена в 14 км к северо-востоку от с. Елховка и 2,5 км юго-западнее пос. Зеленогорский (Елховский район СО). Она является комплексным памятником природы с охраняемой площадью 20 га. Высота ее составляет 239 м. На дневную поверхность выходят пермские породы. Почвы суглинистые, смытые. По северо-западному склону расположена дубрава, южный и восточный склоны покрыты степной растительностью. Здесь хорошо сохранились естественные черты растительного покрова.

Гора Высокая расположена по правому берегу р. Шунгут у западной окраины с. Васильевка (Сергиевский район СО). Охраняется площадь в 50 га. Высокая гора является частью водораздела, имеющего высоту 202 м над уровнем моря, сложена породами татарского и казанского ярусов перми. Сверху пермских пород расположены четвертичные отложения, на которых сформирован почвенный покров. Почвы представлены маломощными карбонатными черноземами. Гора Высокая, или Жареный бугор (гора Саржат) были описаны еще П.С. Палласом (1773). Поскольку его путешествие по Сергиевскому району проходило в феврале-марте 1769 года, то приводимые им сведения о данном объекте имеют лишь общий характер. Растительный покров памятника природы представлен каменистыми, кустарниковыми, ковыльными и луговыми степями.

Серноводский шихан расположен примерно в 3 км к югу от п. Серноводск (Сергиевский район СО) в месте впадения р. Шунгут в р. Сургут, вблизи автотрассы Самара-Уфа (село Кармало-Аделяково). Памятник природы имеет площадь 30 га. Шихан поднимается до 200-250 м над уровнем моря. Он сложен мергелями, песчаниками и плотными глинами татарского яруса пермской системы. Волнистая поверхность его крутыми уступами наклонена к обеим речным долинам. По южным склонам отмечены обнажения мергелей, глин и гипсов.

Гора Копейка находится в 6 км к северо-востоку от г. Похвистнево, вблизи с. Старое Похвистнево (Похвистневский район СО). Данное урочище представляет собой водораздел, южный склон которого обращен к р. Большой Кинель, а северовосточный к р. Савруше. Местность часто именуют «Кинельскими Ярами» вследствие крутизны склонов и сильного рассечения их ложбинами стока. Коренной берег реки Б. Кинель сложен породами татарского и казанского ярусов перми, часто выходящими на дневную поверхность в виде красноцветных глин, обнажений и обломочного материала доломитов. Почвы маломощные карбонатные черноземы, в разной степени смытые, иногда до материнской породы. Охраняемая площадь составляет 260 га. Растительный покров представлен каменистыми и богато-разнотравными степями. Интенсивный выпас, палы и отчуждение территории могут резко снизить флористическое богатство этого интересного объекта.

Второй район исследований - Сыртовое Заволжье (Общий Сырт) находится в западной части возвышенности Общей Сырт, относимой к Ергенинско-Заволжской подпровинции Заволжско-казахстанской степной провинции.

Возвышенность Общий Сырт - относительно молодая гетерогенная морфоструктура, в целом соответствующая области погружения палеозойских пластов к югу и объединившая систему древних сводов, валов и впадин, сложенных отложениями юры и мела. Отличается значительным развитием солянокупольной тектоники и карста. Рельеф литоморфный, тектогенный и эрозионный - холмисто-грядовой, сопочный, увалистый (Мильков, 1953; Физикогеографическое…, 1964). Преобладает широтное направление речной сети. В составе растительности доминируют ковыльно-типчаковые и типчаково-прутняково-полынные (гемипсаммофитные) степи, на крутых склонах сменяющиеся каменистыми вариантами.

Степной памятник природы «Прибайкальская настоящая степь», расположенный в 4 км от пос. Бутковский (Красноармейский район СО), имеет охраняемую площадь 200 га. Участки степей сохранились в условиях крутых склонов, непригодных для распашки. Они представлены формациями богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей, злаковая основа которых сложена различными видами ковыля, типчаком и овсецами. Ведущая роль в этих степях принадлежит типчаковым и перистоковыльным формациям. Видовой состав названных сообществ богат, особенно насыщен видами разнотравья.

Урочище Верхние Скрипали находится в 4 км северо-восточнее с. Росташи (Больше-Черниговский район СО). Рельеф сильно пересечен балками и оврагами. Водораздельные пространства имеют характер сыртов. Крутизна склонов юговосточной экспозиции достигает 30-35°. Наиболее возвышенные участки заняты ассоциациями настоящей степи с доминированием ковылей. На смытых участках в верхней части склонов распространены полынково-типчаковые и кринитариево-ковылковые сообщества. Степи испытывают пастбищную дигрессию.

Балка Кладовая располагается в двух километрах юго-западнее поселка Поляков (Большечерниговский район СО). Площадь его 13,5 га. Представляет собой древнюю балку, разрезающую возвышенное пространство. Местами по ее склонам можно видеть отпечатки морской фауны юрского периода. В устье балки создан пруд. Лесная растительность здесь отсутствует, склоны покрыты степью, а на днище развито мезофитное крупнотравье.

Памятник природы «Грызлы - опустыненная степь» находится в 5 км к югу от пос. Кошкин (Большечерниговский район СО). Площадь его 1500 га. Рельеф местности представляет холмистую равнину. Мезорельеф имеет понижение, в виде широкой долины, простирающейся с востока на запад в широтном направлении, окруженной со всех сторон невысокими холмами Сырта. Эти холмы прорезаны долинами и балками, в некоторых имеются водотоки. Холмы и ложе долины сложены твердыми породами, которые местами подмыты и обнажены. Почвы каштановые, а по днищу - солонцеватые. Растительный покров степной, лишь по сырым местам отмечены заросли ивняков или отдельные деревья. На склонах обычны разнотравно-типчаково-ковыльные степи, по днищу простираются полынные и солянковые фитоценозы.

Шихан-гора расположена в 3 км западнее пст. Елховка Тоцкого района ОО. Представляет собой обособленный, С-образно изогнутый степной холм с отметкой 204,3 м над уровнем моря. Охраняемая площадь этого ландшафтногеоморфологического памятника природы - 13,0 га (Зеленая книга..., 1996). Этот массив имеет крутые южные и западные склоны (Чибилев, 1996). На вершине холма, в его северо-восточной части, присутствуют довольно большие по площади молодые лесопосадки, сформированные Pinus sylvestris L. Они сильно пострадали от пожара 2009 г. наряду с выгоревшим обширным участком степи (Шаронова и др., 2013). С запада, подножие холма огибает русло левого пересыхающего притока р. Бол. Погромки, которое отделяет территорию памятника природы от сельхозугодий. Склоны притока заняты разнотравно-типчаково-ковыльными степями с участками, поросшими луговым разнотравьем.

Ландшафтно-зоологический памятник «Кувайская степь» (площадь 1500 га) находится в 4 км к северу от с. Абрамовка (Переволоцкий район ОО) на правом берегу р. Кувай. Преобладающими элементами рельефа являются крутые склоны, редуцированные плато различного уровня, холмы и увалы. Территория сложена верхнепермскими красноцветными песчано-глинистыми отложениями. Склоны водораздела одеты чехлом плотных красно-бурых глин, образованных при выветривании коренных пород (Красная книга почв…, 2001). Обследование выявило хорошо сохранившиеся ковыльные сообщества.

Медвежий Лоб, или Арапова гора, имеет высоту 405,3 м, является ландшафтно-геологическим памятником природы (в 1,5 км севернее с. Араповка, Переволоцкий район ОО). Отмечаются выходы дырчатых кварцитов (Чибилев, 1996). У южного степного склона протекает река Араповка, ежегодно часть грунта используется на сооружение запруды. Большое влияние на растительный покров оказывают выпас и прогон скота.

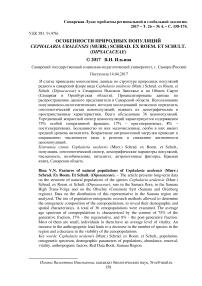

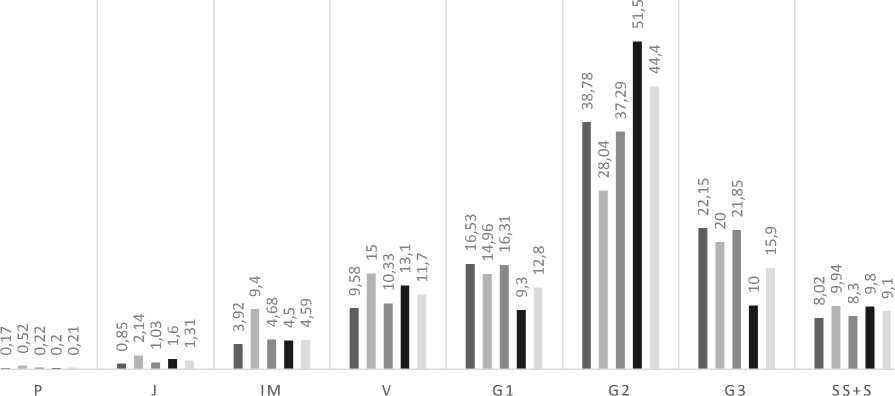

Рис. 1. Базовый онтогенетический спектр ЦП C. uralensis в СО (1 – проростки, 2 – ювенильные, 3 – имматурные, 4 – виргинильные, 5 – молодые генеративные, 6 – зрелые генеративные, 7 – старые генеративные, 8 – субсенильные, 9 – сенильные особи, %)

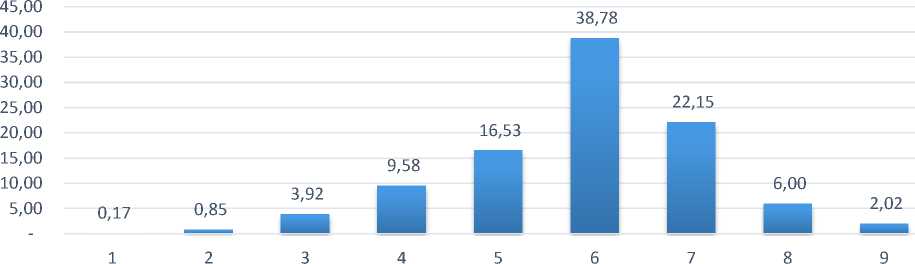

Рис. 2. Базовый онтогенетический спектр для ЦП C. uralensis в ОО (%)

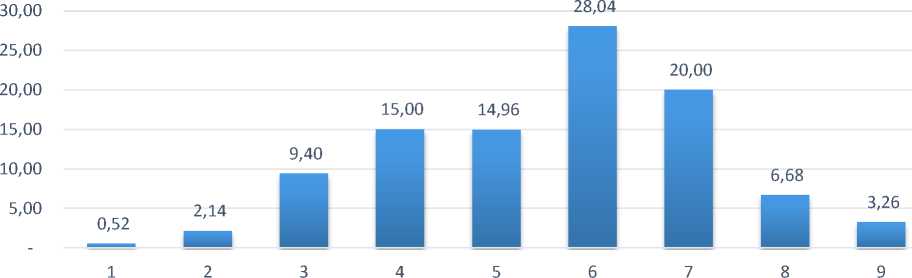

Рис. 3. Базовый онтогенетический спектр исследованных ЦП C. uralensis (%)

Царский Дар, или урочище Степной Маяк (в 2 км севернее с. Ростошь, Новосергиевский район ОО) представлен крутосклонными холмами высотой 334 м, рассеченными древними балками. Площадь охраняемой территории 349 га. На вершинах холмов обнажаются крупные обломки дырчатых кварцитов (Чибилев, 1996).

Чесноковские Белые Горы – памятник природы, расположенный вблизи села Чесноковка (Переволоцкий район ОО). Площадь – 10 га. Он представляет собой 164

несколько крупных холмов на правом берегу р. Урал, на поверхность которых выходят обнажения писчего мела. На меловом субстрате формируется своеобразный флористический комплекс (Чибилев, 1996; Рябцова, 2009).

В онтогенезе модельного вида в условиях СО и ОО нами выделены три периода (прегенеративный, генеративный, постгенеративный) и десять онтогенетических состояний (проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), зрелые генеративные (g 2 ), старые генеративные (g3), субсенильные (ss) и сенильные (s)). Онтогенетический состав определен для 36 ЦП. На основе полученных данных были выявлены базовые онтогенетические спектры ценотических популяций головчатки (рис. 1-3, табл. 1). Для популяций C. uralensis в СО свойственно преобладание зрелых генеративных особей (38,78%), малое число прегенеративных растений (менее 15%). В ОО изученные популяции также характеризуются максимумом спектра на зрелых генеративных растениях (28,04%), но доля прегенеративных составляет более 27%. На наш взгляд, уменьшение числа молодых особей в СО связано со значительно большей антропогенной нагрузкой на местообитания. Усредненный возрастной спектр ЦП СО+ОО характеризуется следующими показателями: 75% особей генеративной фракции, 17% – для прегенеративной, 8% – для постгенеративной.

Таблица 1. Базовые онтогенетические спектры

|

гео графических популяций C. uralensis |

|||||||||

|

Территория |

Доля особей в популяциях, % |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|

|

СО |

0,17 |

0,85 |

3,92 |

9,58 |

16,53 |

38,78 |

22,15 |

6,00 |

2,02 |

|

ОО |

0,52 |

2,14 |

9,40 |

15,00 |

14,96 |

28,04 |

20,00 |

6,68 |

3,26 |

|

СО+ОО |

0,22 |

1,03 |

4,68 |

10,33 |

16,31 |

37,29 |

21,85 |

6,10 |

2,19 |

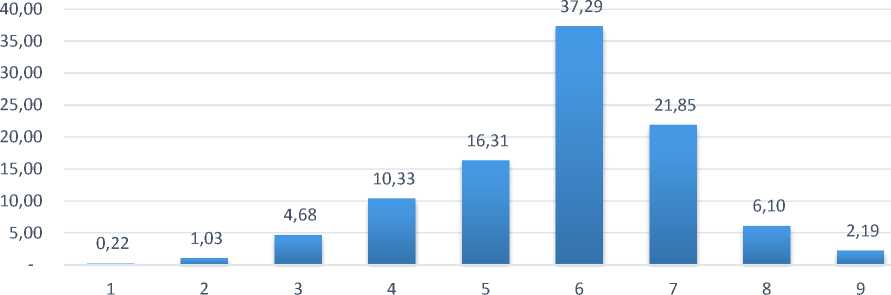

При сравнении с аналогичными данными, полученными башкирскими исследователями на территории Республики Башкортостан (Каримова и др., 2015а, б, 2016), следует отметить значительное сходство демографических показателей ЦП C. uralensis (рис. 4). Отличия заключаются в том, что в ЦП РБ еще выше содержание зрелых генеративных растений, но в целом генеративная фракция также составляет более 70% от общего количества зарегистрированных особей.

Оценивая динамику онтогенетической структуры ЦП C. uralensis (табл. 2), следует отметить ее флуктуационный тип. В СО динамика онтогенетической структуры изучалась в 8 местообитаниях в течение 2-6 лет. В ОО определена возрастная структура ЦП в 5 местообитаниях. В большинстве случаев ЦП неполночленные, в них отсутствуют проростки, ювенильные, иногда имматурные, субсенильные и сенильные растения.

Популяционные характеристики приведены в таблице 3. Большинство ЦП имеют низкие индексы восстановления, замещения и старения. Высокие показатели восстановления и замещения особей в популяции отмечены в 2009 г. на территории памятника природы регионального значения ОО «Медвежий лоб»

Таблица 2. Онтогенетическая структура ценопопуляций C. uralensis

|

Место исследования |

№ ЦП |

Год |

Онтогенетические группы особей, % |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|||

|

Гора Копейка (СО) |

1 |

2007 |

0 |

0 |

4,8 |

7,4 |

12,4 |

43,7 |

18,7 |

8,5 |

4,5 |

|

2 |

2009 |

0 |

0 |

3,8 |

5,4 |

11,3 |

34,4 |

30,4 |

11,2 |

3,5 |

|

|

3 |

2010 |

0 |

0 |

0 |

4,4 |

11,2 |

47,8 |

26,9 |

5 |

4,7 |

|

|

4 |

2011 |

0 |

0 |

5,4 |

8,8 |

10,9 |

41,9 |

19,3 |

11,2 |

2,5 |

|

|

5 |

2012 |

0 |

1,5 |

3,5 |

6 |

12,5 |

36,5 |

26,5 |

13,5 |

0 |

|

|

6 |

2013 |

0 |

0 |

2 |

8,4 |

14,8 |

45,2 |

25,5 |

1,6 |

2,5 |

|

|

Гора Зеленая (СО) |

7 |

2008 |

0 |

0 |

4 |

5,5 |

12,5 |

26,5 |

29,5 |

20 |

2 |

|

8 |

2010 |

0,8 |

0,6 |

10,4 |

12,6 |

8,8 |

44,2 |

13,6 |

6,6 |

2,4 |

|

|

9 |

2013 |

0 |

1,5 |

6 |

12 |

33,5 |

35,5 |

10,5 |

1 |

0 |

|

|

10 |

2014 |

0 |

0 |

1,5 |

10,9 |

20,4 |

28,3 |

23,6 |

14 |

1,3 |

|

|

Гора Высокая (СО) |

11 |

2007 |

0 |

0 |

5 |

6,5 |

12,7 |

58,7 |

17,1 |

0 |

0 |

|

12 |

2009 |

1,2 |

1,6 |

3,5 |

8,9 |

16,4 |

32,8 |

27,5 |

5,6 |

2,5 |

|

|

13 |

2010 |

0 |

4,3 |

4,3 |

12,8 |

20,4 |

32,6 |

20,5 |

3,7 |

1,4 |

|

|

14 |

2012 |

0 |

0 |

0 |

12,3 |

22,6 |

44,2 |

12,6 |

5,8 |

2,5 |

|

|

Серноводский шихан (СО) |

15 |

2007 |

0 |

2,6 |

3,8 |

14,2 |

12,8 |

46,8 |

15,4 |

3,4 |

1 |

|

16 |

2009 |

0,6 |

1,2 |

14,5 |

6,8 |

25,9 |

35,8 |

12,8 |

0,6 |

1,8 |

|

|

17 |

2010 |

0 |

0 |

0 |

26,5 |

11,4 |

28,6 |

33,5 |

0 |

0 |

|

|

18 |

2012 |

0 |

0 |

3,9 |

16,4 |

19,5 |

25,9 |

27,5 |

4,8 |

2 |

|

|

Успенская горка (СО) |

19 |

2007 |

0 |

0 |

0 |

12,5 |

36,5 |

38,1 |

12,5 |

0,4 |

0 |

|

20 |

2009 |

0 |

2,4 |

3,5 |

8,2 |

26,4 |

42,1 |

8,5 |

6,5 |

2,4 |

|

|

21 |

2010 |

0,9 |

3,5 |

6,8 |

6,8 |

19,5 |

19,5 |

36,5 |

6,5 |

0 |

|

|

22 |

2012 |

0 |

2,2 |

5,3 |

3,1 |

20,1 |

26 |

35,8 |

5,3 |

2,2 |

|

|

Прибайкальская степь (СО) |

23 |

2010 |

0 |

2,3 |

2,3 |

6,8 |

12,5 |

49,3 |

14,1 |

6,8 |

5,9 |

|

24 |

2012 |

1,3 |

1 |

2,4 |

17,7 |

18,3 |

31,8 |

25,6 |

1,9 |

0 |

|

Окончание таблицы 2

|

Место исследования |

№ ЦП |

Год |

Онтогенетические группы особей, % |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|||

|

Верхние Скрипали (СО) |

25 |

2009 |

0,4 |

1,8 |

3,6 |

12,4 |

12,8 |

42,3 |

23,6 |

3,1 |

0 |

|

26 |

2012 |

0 |

0 |

3,5 |

12,4 |

8,6 |

49,5 |

23,8 |

1,6 |

0,6 |

|

|

Шихан-гора (ОО) |

27 |

2009 |

0 |

2,6 |

4,8 |

20,8 |

11,9 |

22,5 |

21,5 |

10,5 |

5,4 |

|

Кувайская степь (ОО) |

28 |

2009 |

0 |

1,9 |

6,3 |

8,4 |

12,1 |

35,6 |

25,5 |

7 |

3,2 |

|

Медвежий Лоб (ОО) |

29 |

2009 |

0 |

2,8 |

19,3 |

16,6 |

15,4 |

24,3 |

15,3 |

4,2 |

2,1 |

|

Чесноковские Белые Горы (ОО) |

30 |

2005 |

2,6 |

1,8 |

4,3 |

17,9 |

17,9 |

21,6 |

23,1 |

5,2 |

5,6 |

|

Царский Дар (ОО) |

31 |

2009 |

0 |

1,6 |

12,3 |

11,3 |

17,5 |

36,2 |

14,6 |

6,5 |

0 |

|

Балка Кладовая (СО) |

32 |

2007 |

0 |

0 |

3,8 |

5,3 |

22 |

46,3 |

19,4 |

1,6 |

1,6 |

|

33 |

2009 |

0 |

0 |

4,8 |

7,4 |

12,4 |

43,7 |

18,7 |

8,5 |

4,5 |

|

|

34 |

2012 |

0 |

0 |

3,8 |

5,4 |

11,3 |

34,4 |

30,4 |

11,2 |

3,5 |

|

|

Грызлы (СО) |

35 |

2009 |

0 |

0 |

0 |

4,4 |

11,2 |

47,8 |

26,9 |

5 |

4,7 |

|

36 |

2012 |

0 |

0 |

5,4 |

8,8 |

10,9 |

41,9 |

19,3 |

11,2 |

2,5 |

|

|

Среднее значение |

0,2 |

1,0 |

4,7 |

10,3 |

16,3 |

37,3 |

21,9 |

6,1 |

2,2 |

||

Таблица 3. Показатели ценопопуляций и характеристика местообитаний C. uralensis

|

№ ЦП |

Показатели популяций |

Особенности эколого-фитоценотических условий |

||||||||

|

p-v, % |

g1-g3, % |

ss-s, % |

I з |

I в |

I ст |

Жизненность |

Плотность, шт./м2 |

Характеристика местообитания |

ОПП, % |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

1 |

12,2 |

74,8 |

13 |

0,14 |

0,16 |

0,15 |

4 |

1,8 |

Вершина южного склона 15º, пастбище. Асс. Poa angustifoliae- Stipetum pennatae |

80 |

|

2 |

9,2 |

76,1 |

14,7 |

0,10 |

0,12 |

0,17 |

4 |

1,5 |

||

|

3 |

4,4 |

85,9 |

9,7 |

0,05 |

0,05 |

0,11 |

4 |

2,3 |

||

|

4 |

14,2 |

72,1 |

13,7 |

0,17 |

0,20 |

0,16 |

3 |

1,9 |

||

|

5 |

11 |

75,5 |

13,5 |

0,12 |

0,15 |

0,16 |

3 |

2,6 |

||

|

6 |

10,4 |

85,5 |

4,1 |

0,12 |

0,12 |

0,04 |

3 |

2,2 |

||

|

7 |

9,5 |

68,5 |

22 |

0,10 |

0,14 |

0,28 |

3 |

3,1 |

Вершина южного склона 15º, карьер. Асс. Poa angustifoliae-Stipetum pennatae |

90 |

|

8 |

24,4 |

66,6 |

9 |

0,32 |

0,37 |

0,10 |

3 |

2,0 |

||

|

9 |

19,5 |

79,5 |

1 |

0,24 |

0,25 |

0,01 |

3 |

2,2 |

||

|

10 |

12,4 |

72,3 |

15,3 |

0,14 |

0,17 |

0,18 |

3 |

2,6 |

||

|

11 |

11,5 |

88,5 |

0 |

0,13 |

0,13 |

- |

3 |

2,8 |

Плоская вершина холма, пастбище. Асс. Salvio nutantis-Stipetum korshinskyi |

85 |

|

12 |

15,2 |

76,7 |

8,1 |

0,18 |

0,20 |

0,09 |

3 |

1,7 |

||

|

13 |

21,4 |

73,5 |

5,1 |

0,27 |

0,29 |

0,05 |

3 |

2,5 |

||

|

14 |

12,3 |

79,4 |

8,3 |

0,14 |

0,15 |

0,09 |

3 |

3,1 |

||

|

15 |

20,6 |

75 |

4,4 |

0,26 |

0,27 |

0,05 |

4 |

1,6 |

Вершина южного склона 10º, пастбище. Асс. Poa angustifoliae-Stipetum pennatae |

80 |

|

16 |

23,1 |

74,5 |

2,4 |

0,30 |

0,31 |

0,02 |

4 |

2,9 |

||

|

17 |

26,5 |

73,5 |

0 |

0,36 |

0,36 |

- |

4 |

3,3 |

||

|

18 |

20,3 |

72,9 |

6,8 |

0,25 |

0,28 |

0,07 |

4 |

2,4 |

||

|

19 |

12,5 |

87,1 |

0,4 |

0,14 |

0,14 |

0,00 |

4 |

2,9 |

Вершина южного склона 15º, пастбище. Асс. Poa angustifoliae-Stipetum pennatae |

85 |

|

20 |

14,1 |

77 |

8,9 |

0,16 |

0,18 |

0,10 |

2 |

2,7 |

||

|

21 |

18 |

75,5 |

6,5 |

0,22 |

0,24 |

0,07 |

2 |

2,4 |

||

|

22 |

10,6 |

81,9 |

7,5 |

0,12 |

0,13 |

0,08 |

2 |

1,9 |

||

Окончание таблицы 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

23 |

11,4 |

75,9 |

12,7 |

0,13 |

0,15 |

0,15 |

2 |

3,1 |

Вершина холма, восточный и юговосточный склон 5-10º, пастбище. Базальное сообщество Stipa capillata |

95 |

|

24 |

22,4 |

75,7 |

1,9 |

0,29 |

0,30 |

0,02 |

3 |

3,3 |

||

|

25 |

18,2 |

78,7 |

3,1 |

0,22 |

0,23 |

0,03 |

4 |

2,6 |

Вершина западного склона 15-20º, пастбище. Асс. Scorzonero austriacae-Stipetum lessingianae |

70 |

|

26 |

15,9 |

81,9 |

2,2 |

0,19 |

0,19 |

0,02 |

3 |

4,1 |

||

|

27 |

28,2 |

55,9 |

15,9 |

0,39 |

0,50 |

0,19 |

4 |

4,3 |

Вершина холма, восточный склон 5-10º, пастбище. Базальное сообщество Stipa capillata |

80 |

|

28 |

16,6 |

73,2 |

10,2 |

0,20 |

0,23 |

0,11 |

4 |

5,2 |

Вершина холма, восточный склон 5-10º, пастбище. Базальное сообщество Stipa capillata |

90 |

|

29 |

38,7 |

55 |

6,3 |

0,63 |

0,70 |

0,07 |

4 |

4,1 |

Вершина южного склона 20º, пастбище. Асс. Poa angustifoliae- Stipetum pennatae |

90 |

|

30 |

26,6 |

62,6 |

10,8 |

0,36 |

0,42 |

0,12 |

5 |

3,6 |

Плоская вершина холма, не используется. Асс. Stipetum korshinskyi |

80 |

|

31 |

25,2 |

68,3 |

6,5 |

0,34 |

0,37 |

0,07 |

4 |

5,7 |

Вершина южного склона 15-20º, пастбище. Асс. Poa angustifoliae- Stipetum pennatae |

90 |

|

32 |

9,1 |

87,7 |

3,2 |

0,10 |

0,10 |

0,03 |

3 |

3,7 |

Вершина южного склона 15º, пастбище. Асс. Poa angustifoliae- Stipetum pennatae |

80 |

|

33 |

12,2 |

74,8 |

13 |

0,14 |

0,16 |

0,15 |

3 |

3,4 |

||

|

34 |

9,2 |

76,1 |

14,7 |

0,10 |

0,12 |

0,17 |

3 |

5,1 |

||

|

35 |

4,4 |

85,9 |

9,7 |

0,05 |

0,05 |

0,11 |

3 |

4,2 |

Вершина западного склона 15-20º, пастбище. Асс. Scorzonero austriacae-Stipetum lessingianae |

60 |

|

36 |

14,2 |

72,1 |

13,7 |

0,17 |

0,20 |

0,16 |

3 |

1,5 |

||

|

Ср.зн. |

16,27 |

75,45 |

8,29 |

0,19 |

0,22 |

0,09 |

3,3 |

2,9 |

(ЦП 29). Средний индекс замещения (Iз) составляет 0,19, индекс восстановления (Iв) - 0,22, индекс старения (Iст) ЦП - 0,09.

Все популяции характеризуются средним или низким уровнем жизненности. Средняя плотность особей составляет 2,9 особей на 1 м2. В ЦП СО отмечено 1,5-5,1 разновозрастных растений на 1 м2, в ЦП ОО плотность особей выше – 4,1-5,7 экз./м2.

■ СО ■ ОрО ■ СО+ОрО ■ РБ СО+ОрО+РБ

Рис. 4. Доля особей разных онтогенетических групп в Заволжье и Приуралье, %.

Исследованные ЦП отмечены в степных сообществах (асс. Poa angustifoliae-Stipetum pennatae, Salvio nutantis-Stipetum korshinskyi, Scorzonero austriacae-Stipetum lessingianae, Stipetum korshinskyi, Stipetum capillata ) с общим проективным покрытием почвы травостоем 60-95%. Местообитаниями являются плакорные участки и склоны водоразделов с крутизной до 20° (на южной и близких к ней экспозиций).

Воздействие на сообщества с участием модельного вида головчатки заключается в выпасе крупного рогатого скота, сенокошении, степных палах, вблизи населенных пунктов – рекреации. Удовлетворительным считаем состояние большинства исследованных популяций; неудовлетворительным – на Успенской горке. Однако увеличение антропогенного пресса в значительной степени снижает жизненность популяций головчатки.

Таким образом, популяции C. uralensis в СО имеют невысокую численность особей, а зачастую в сообществах отмечены лишь единичные особи. В области вид зарегистрирован на северной границе ареала, признан нуждающимся в охране. Численность особей в популяциях крайне невысокая. В ОО популяции головчатки более многочисленные. Вид требователен к условиям среды. Большинство ЦП в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии и имеют средний уровень виталитета, хотя в целом им свойственны низкие индексы восстановления, замещения и старения. Низкий уровень жизненности некоторых исследованных популяций свидетельствует о возрастании антропогенной нагрузки на местообитания.

Список литературы Особенности природных популяций Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. (Dipsacaceae)

- Абрамова Л.М., Ильина В.Н., Каримова О.А., Мустафина А.Н. Сравнительный анализ структуры популяций Hedysarum grandiflorum (Fabaceae) в Самарской области и Республике Башкортостан//Растительные ресурсы. 2016. Т. 52. № 2. С. 225-239.

- Абрамова Л.М., Каримова О.А., Андреева И.З. Структура и состояние ценопопуляций Аlthaea officinalis (Malvaceae) на Юге Предуралья (Республика Башкортостан)//Растительные ресурсы. 2010. Т. 46. № 4. С. 47-54.

- Воронцова Л.И., Заугольнова Л.Б. О подходах к изучению ценопопуляций растений//Бот. журнал. 1979. Т. 61. № 9. С. 1296-1306.

- Глотов Н.В. Об оценке параметров возрастной структуры популяций растений//Жизнь популяций в гетерогенной среде. Ч. 1. Йошкар-Ола, 1998. С. 146-149.

- Головлёв А.А. Костенец степной в Сорочинских горах (Самарская область)//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2014. Т. 23. № 3. С. 141-150.