Особенности природных условий региона, определяющие объёмы, структуру производства и потребность в продуктах питания

Автор: Колесняк И.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье дана оценка влияния особенностей природных условий на развитие сельского хозяйства и потребность населения в продуктах питания в регионе. Приведена классификация районов Красноярского края по зонам дискомфорта климата.

Природные условия, климат, дискомфорт, продукты питания, пищевой рацион

Короткий адрес: https://sciup.org/14083588

IDR: 14083588 | УДК: 332.142.4

Текст научной статьи Особенности природных условий региона, определяющие объёмы, структуру производства и потребность в продуктах питания

Красноярский край занимает центральное положение в азиатской части России и граничит на западе с Республикой Алтай, Кемеровской, Томской и Тюменской областями, на востоке – с Республикой Саха (Якутия), Иркутской областью, на юге – с Республикой Тыва, на Севере – с водами морей Карское и Лаптевых.

Территория Красноярского края составляет 2366,8 тыс. км2 с численностью населения 2846475 тыс. чел. (плотность 1,2 чел. на 1 км2). В городах края проживают 1898,2 тыс. чел. (из них 1016,4 тыс. чел. в краевом центре), в сельской местности – 948,3 тыс. чел.

Красноярский край является многонациональным регионом, на территории которого живут представители более 33 национальностей и народностей. В основном это русские – 2490,3 тыс. чел. (91,3 %), украинцы – 38,0 (1,4 %), татары – 34,8 (1,3 %), немцы – 22,4 (0,8 %) и лица других национальностей – 74,9 тыс. чел. (2,6 %). 100,6 тыс. чел. (3,6 %) составляют граждане, не указавшие свою национальность.

В составе края насчитывается 44 муниципальных района. Из них Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский районы относятся к районам Крайнего Севера, общая площадь которых составляет 1905931 км2, численность населения – 79674 тыс. чел. при плотности 0,04 чел. на 1 км2. Приравнены к районам Крайнего Севера Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский районы, территория которых занимает 212941 км2, где там проживают 188556 тыс. чел. при плотности населения 0,88 чел. на 1 км2.

Красноярский край, исходя из дифференциации регионов Российской Федерации [4, c. 69], входит в четвёртую почвенно-климатическую зону с экстремальными природными условиями, за исключением Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского, Богучанского, Енисейского, Кежемского и Мотыгинского муниципальных районов. Эти районы входят в пятую почвенно-климатическую зону с особо экстремальными природными условиями. Основной принцип, принятый автором при диффе- ренциации регионов, – это степень соответствия почвенно-климатических условий требованиям сельскохозяйственного производства как источника продовольственных ресурсов.

Земледельческая зона края находится на территории трёх агроклиматических районов, где сумма температур выше 10°С в летний период составляет 1400–2000°С [1, c. 22]:

-

- район I – прохладный (∑t = 1400–1600°С);

-

- район II – умеренно прохладный (∑t = 1600–1800°С);

-

- район III – недостаточно тёплый (∑t = 1800–2000°С).

Недостаток тепла является основным ограничительным фактором в крае для развития земледелия. В соответствии с принятым физико-географическим районированием в земледельческой части Красноярского края выделены три природные зоны [10, c.11]: степь, лесостепь, зона тайги и подтайги (табл.1).

Климат природных зон Красноярского края

Таблица 1

|

Показатель |

Тайга+подтайга |

Лесостепь |

Степь |

|

Среднегодовая температура воздуха, °С |

-0,3-(-1,8) |

-0,5-(-1,3) |

0,2-0,8 |

|

Сумма положительных температур >10°С |

1400-1600 |

1600-1800 |

1800-2000 |

|

Сумма осадков за год, мм |

300-600 |

300-450 |

250-350 |

|

Гидротермический коэффициент |

1,0-1,6 |

1,0-1,4 |

<0,8-1,2 |

|

Запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см, мм |

175-250 |

125-175 |

60-125 |

|

Число суховейных дней |

10-20 |

15-30 |

20-35 |

|

Продолжительность безморозного периода, дн. |

60-100 |

85-110 |

95-125 |

|

Продолжительность периода с температурой > 10°С, дн. |

90-105 |

100-115 |

115-125 |

|

Сумма осадков за период >10°С, мм |

200-250 |

190-275 |

200-250 |

Данные зоны резко различаются по комплексу природных условий. Многие муниципальные районы края размещены не в одной, а в нескольких зонах.

По степени обеспеченности растений теплом зона тайги и подтайги относится к прохладному и умеренно прохладному агроклиматическому району. Лимитирующими факторами, ограничивающим высоту урожая сельскохозяйственных культур, являются недостаток тепла, короткий безморозный период. Наиболее распространённые почвы в этой зоне тёмно-серые лесные, серые лесные, дерново-подзолистые почвы невысокого плодородия.

Исходя из почвенно-климатических условий в каждой зоне структура производства должна устанавливаться на основе рекомендованной для неё структуры пашни, создающей предпосылки к повышению урожайности сельскохозяйственных культур [10, c. 50].

В зоне тайги и подтайги предлагаемая рациональная структура пашни следующая: зерновые – 53–55 %, кормовые – 28–30, пар – 12–15 %. Наиболее благоприятный климат сформирован в лесостепной и степной зонах.

Лесостепная зона края по рельефу местности в основном представляет широко-увалистую равнину. Зона относится к недостаточно и умеренно тёплым подпоясам умеренного пояса, тепла достаточно для выращивания многих сельскохозяйственных культур, кроме очень теплолюбивых культур.

Почвенный покров лесостепной зоны разнообразен, распространён тип чернозёмных почв. Длительная сезонная мерзлота почв, которая в лесостепи проявляется сильнее, чем в зоне тайги и подтайги, замедляет микробиологические процессы и развитие теплолюбивых культурных растений. Почвы в основном высокоплодородные и при правильном использовании способны обеспечивать достаточно высокие объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

В лесостепи южной и открытой части Канско-Красноярской лесостепи зерновые культуры должны занимать в структуре пашни 50–53 %, кормовые – 27–30, пар – 16–18 %. Это обеспечит получение более высоких объёмов производства продукции сельского хозяйства. А в лесостепи Причулымья и закрытой части Канско-Красноярской лесостепи зерновые культуры должны занимать 53–55 %, кормовые – 28–30, пар – 12–15 %.

Степная зона расположена в центре Минусинской котловины, климат более континентальный, чем в других зонах края. Лето в степной зоне жаркое, что позволяет выращивать местные сорта дынь и арбузов, раннеспелые сорта кукурузы на зерно. Степная зона является эрозионно-опасной и поэтому требует специальной противоэрозионной системы земледелия. Преобладают чернозёмы обыкновенные. Механический состав почв легко- и среднесуглинистый, много супесчаных почв, что способствует развитию ветровой эрозии. Наиболее плодородными являются выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, но они имеют ограниченное распространение.

Таким образом, в степной зоне лимитирующим фактором, ограничивающим высокие урожаи сельскохозяйственных культур, является недостаток влаги. Поэтому в структуре пашни зерновые культуры должны занимать 48-50 %, кормовые - 25-28, пар - 20-25 %.

Согласно единому районированию и размещению сельскохозяйственного производства Восточной Сибири, учитывающему особенности климата, рельефа, почв и растительности, а также экономические факторы, на территории Красноярского края выделено семь природно-экономических сельскохозяйственных зон [9, с. 20-50]: Крайний Север, Северная подтаёжная, Южная степная, Южная лесостепная, Ачинская лесостепная, Канская лесостепная, Центральная пригородная.

Зона Крайнего Севера имеет очаговое сельскохозяйственное производство, где развито оленеводство и охотничье-промысловое хозяйство.

В Северной подтаёжной зоне развитие сельского хозяйства ограничено из-за вечной мерзлоты и низкой температуры почв. Здесь в основном преобладают молочно-мясное скотоводство и производство картофеля. В небольших объемах производится зерно.

В Южной степной зоне развито овощеводство, мясо-молочное скотоводство, производство зерна и птицеводство. Южная лесостепная зона имеет развитое молочно-мясное скотоводство, производство зерна и картофеля, овощеводство. В зону входят семь муниципальных районов.

Ачинская лесостепная зона является скотоводческо-зерновой зоной с развитым свиноводством, охватывает восемь районов и в основном служит продовольственной базой Ачинско-Назаровского промышленного узла. Канская лесостепная зона включает девять районов, характеризуется как скотоводческо-зерновая с развитым птицеводством.

В Центральной пригородной зоне развито овоще-молочное производство и промышленное птицеводство. Зона является продовольственной базой Красноярско-Дивногорского промышленного узла, в неё входят пять административных районов.

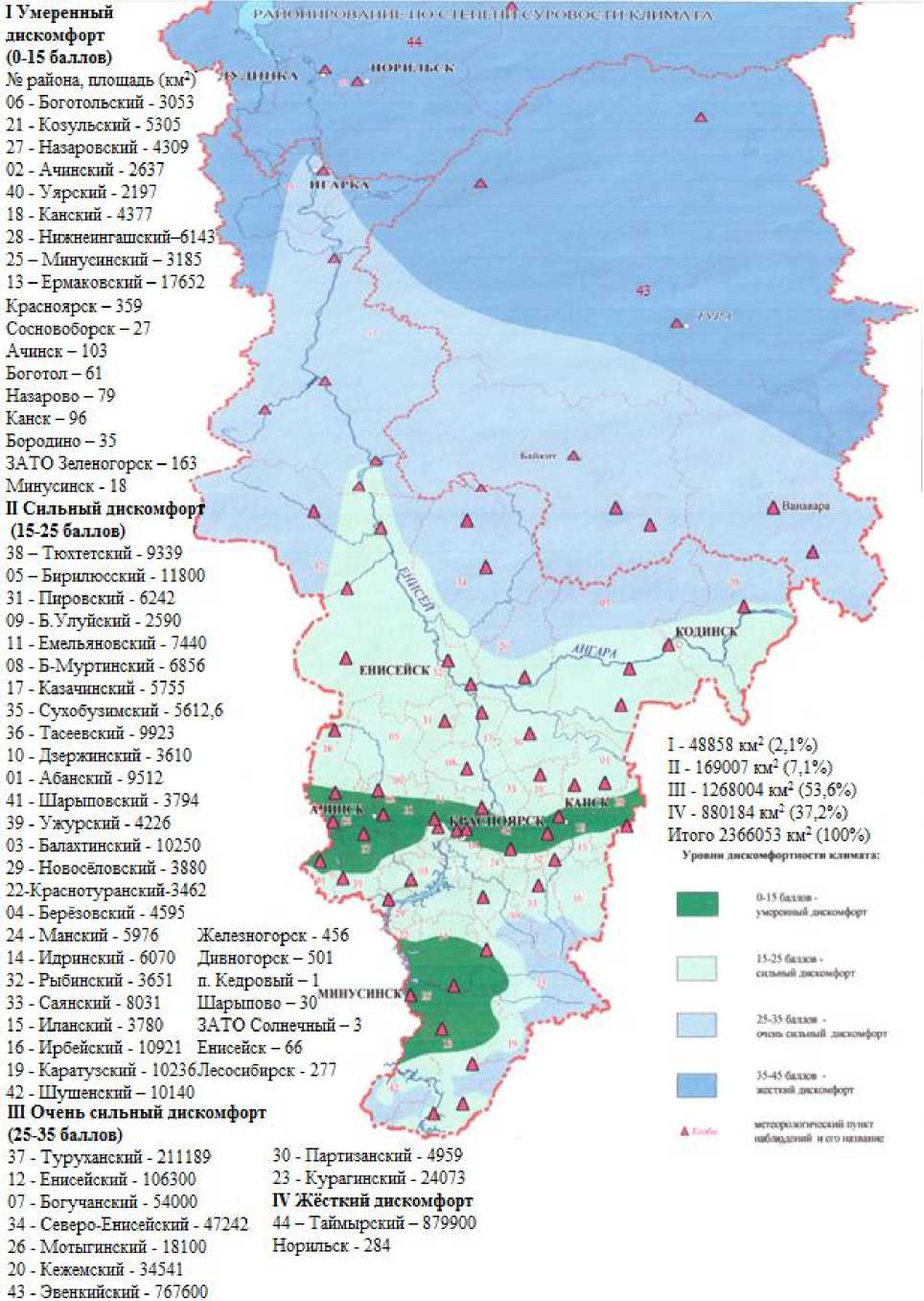

Красноярский край по степени суровости или экстремальности климата характеризуется низким уровнем комфортности. Комфортность природных условий является определяющим показателем оценки влияния природной среды на здоровье населения и активность производственной деятельности.

Районирование территории Красноярского края по степени суровости климата выполнено на основе многолетних наблюдений (более 50 лет) Среднесибирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Комфортность (дискомфортность) Красноярского края оценивалась по комплексу климатических показателей (температурный режим летнего и зимнего периода, продолжительность безморозного периода, скорость ветра, солнечная радиация и т.д.) на 67 метеостанциях.

На основе полученных результатов на территории Красноярского края выделено четыре зоны дискомфорта климата [2, с. 67]: умеренный дискомфорт (<15 баллов), сильный дискомфорт (15-25 баллов), очень сильный дискомфорт (25-35 баллов) и жёсткий дискомфорт (35-45 баллов) (рис.).

На территории края преобладают зоны очень сильного и жёсткого дискомфорта климата. Значительная часть территории края (53,6 %; 1268,0 тыс. км2) расположена в зоне очень сильного дискомфорта. Сюда входят девять муниципальных районов в основном Северной подтаёжной зоны. В зоне сильного дискомфорта, занимающей 7,1 % (16,9 тыс. км2) территории края, расположены 25 муниципальных районов трёх сельскохозяйственных зон - Ачинской, Канской и Центральной пригородной.

Условия жёсткого дискомфорта климата (>35 баллов) в крае сложились на самом севере (Таймырский Долгано-Ненецкий район, часть Туруханского района). Эта зона занимает 37,2 % (880,2 тыс. км2) территории края.

Незначительную долю занимает территория умеренного дискомфорта (2,1 %; 48,9 тыс. км2), пересекающая край с запада на восток на широте г. Красноярска и охватывающая Назаровскую и Минусинскую котловины. Сюда входят девять муниципальных районов из Южной степной и Южной лесостепной зон (два района), Ачинской лесостепной (четыре района), Канской лесостепной зоны (три района).

Ходит х веский - 4595

КЛИМА I л

ЕНИСЕЙСК

/

U-P бала*»

1$<2$«шм>

19 - Каратузский - 10236Лесосибирск - 277

ЭМ$4ша •

1-48858 км* (2,1%)

П - 169007 юн (7,1%)

Ш-1268004 км* (53,6%)

IV- 880184 юг (37,2%)

Итого 2366053 юг (100%)

24 - Манский - 5976

14 - Идршский - 6070

32 - Рыбинский - 3651

33 - Саянский - 8031

15 - Ипанский - 3780

16 - Ирбейский - 10921

25 - Минусинский - 3185 13 - Ермаковский -17652 Красноярск - 359 Сосновоборск - 27 Ачинск - 103

Боготой - 61 Назарово - 79 Канск - 96 Бородино - 35 ЗАТО Зеленогорск -163 Минусинск -18

II Сильный дискомфорт (15-25 баллов) С.

38 - Тюхтетский - 9339 05 - Бирилюсский -11800 31 - Пировский - 6242 09 - Б.Улуйский - 2590 11 - Емельяновский - 7440 08 - Б-Муртинский - 6856 17 - Карачинский - 5755 35 - Сухобузимский - 5612,6 36 - Тасеевский - 9923 10 - Дзержинский - 3610 01 - Абанский - 9512

41 - Шарыповский - 3794

Железногорск - 456

Дивногорск - 501

п. Кедровый -1

—МИНУСИНСК

Шарыпове - 30

ЗАТО Солнечный - 3

Енисейск - 66

02 - Ачинский - 2637

40 - Уярский - 2197

18 - Канский - 4377

30 - Партизанский - 4959 23 - Курагинский - 24073 IV Жёсткий дискомфорт

44 - Таймырский - 879900 Норильск - 284

42 - Шушенский -10140

Ш Очень сильный дискомфорт (25-35 баллов)

3 7 - Туруханский - 211189

12 - Енисейский -106300

07 - Богучанский - 54000

34 - Северо-Енисейский - 47242 26 - Мотыгинский -18100

20 - Кежемский - 34541

43 - Эвенкийский - 767600

03 - Балахтинский -10250

29 - Новосёловский - 3880

22-Краснотуранский-3462

I Умеренный дискомфорт (0-15 баллов) № района, площадь (км*) ^ *"1 Об - Боготольский - 3053 ,

21 - Козульский - 5305 f

Районирование территории Красноярского края по степени суровости климата

С увеличением экстремальности климата, по данным [12, c. 66], организм человека предъявляет повышенные требования не только к количеству пищи, но и к её составу, в частности, к содержанию жира.

Комитет по вопросам пищевых продуктов и сельского хозяйства при ООН рекомендует увеличивать калорийность питания на 5 % при понижении среднемесячной температуры на каждые 10°С при исходной температуре +10°С [3, c. 647].

Исследованиями СибНИИЭСХ и Института клинической и экспериментальной медицины [5, c. 170] установлено, что суровый климат Сибири и Азиатского севера определяет не только увеличение энергетической ценности пищевого рациона, но и соотношение основных компонентов пищи (увеличивается потребность в белках и жирах, несколько снижается в углеводах). Поэтому на азиатской части страны выделено три климатических зоны – северная, центральная и южная, для каждой из которых рекомендованы нормы рационального питания (табл. 2).

Нормы рационального питания для климатических зон азиатской части страны

Таблица 2

|

Климатическая зона |

Калорийность, ккал |

Белки |

Жиры |

Углеводы |

|

% к общей калорийности (г) |

||||

|

Северная |

3500-4000 |

16 (140-160) |

40 (155,5-177,7) |

44 (410,6-469,3) |

|

Центральная |

3200-3500 |

16 (128-140) |

38 (135,0-147,7) |

46 (392,5-429,3) |

|

Южная |

3000-3200 |

14 (105-112) |

35 (116,6-124,4) |

51 (408,0-435,2) |

*По данным [5].

Учитывая, что Красноярский край расположен в азиатской части страны с суровым климатом, его население должно потреблять больше белковосодержащих продуктов питания по сравнению с рациональными нормами Института питания для страны в среднем.

Поэтому для населения края, проживающего в зонах жёсткого (211791 чел.) и очень сильного дискомфорта климата (212230 чел.) потребность в продуктах питания необходимо рассчитывать по нормам, рекомендованным для Северной климатической зоны азиатской части страны при энергетической ценности суточного рациона в 3500–4000 ккал.

Для населения (721045 чел.) зоны сильного дискомфорта калорийность пищевого рациона должна составлять 3200–3500 ккал, исходя из рациональных норм, рекомендованных для Центральной климатической зоны.

Режим питания Южной климатической зоны с калорийностью 3000–3200 ккал необходим для населения края, проживающего на территории умеренного дискомфорта (1668019 чел.).

Суровость климата, по данным [6, c. 151], ограничивает развитие не только отдельных отраслей хозяйства, но и территории в целом. Территории со среднегодовой температурой ниже двух градусов мороза или расположенные на высоте более 2000 м над уровнем моря практически непригодны для проживания людей [8].

Суровость климата оказывает большое влияние на издержки производства, прежде всего, на цену строительства. Все издержки, связанные со строительством в России, в 2–3 раза выше по сравнению с Западной Европой [6, c. 152]. Затраты на отопление повышают текущие издержки ещё на 10–30 %. А реальная стоимость рабочей силы в связи с необходимостью выживания населения в длительные холодные сезоны возрастает примерно вдвое. Поэтому холодный климат – это фактор, который способствует увеличению себестоимости продукции в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве.

Вместе с тем существует ряд факторов, ослабляющих негативное влияние климата. Так, А. Никольский [7] считает, что конкурентоспособность нации определяется скоростью, с которой она совершенствует технологии в той или иной сфере, что на конкурентоспособность главное влияние оказывает не климат, а технологии производимого продукта, эффективность организации бизнеса, способность к инновациям и квалификация людей.

В поддержку такой точки зрения идет теория сравнительных преимуществ, предложенная ещё Д. Рикардо. Её суть состоит в том, что норму прибыли в той или иной отрасли, той или иной стране определяют специализация на производстве различных видов продукции и обмен ими, а не средние издержки сами по себе.

Однако все перечисленные рассуждения, как утверждает А.М. Тарко [11], «справедливы лишь для динамичных экономик передовых стран, России же до таких стран далеко». Переход России в группу развитых стран пока возможен, однако его «цена» из-за климатических факторов окажется высокой [6].

В целом суровые природно-климатические условия ограничивают развитие сельского хозяйства: снижают возможности получения высоких объёмов товарной продукции, вызывают увеличение совокупных издержек на производство продукции растениеводства и, как следствие, определяют высокую себестоимость продукции животноводства, тем самым снижая её конкурентоспособность. Кроме того, экстремальность природных условий формирует повышенные требования к нормам рационального питания и структуре пищевого рациона.

В решении проблемы продовольственного обеспечения Красноярского края необходимо учитывать и национальный состав его населения. Коренное население региона (эвенки, долганы, ненцы, кеты и др.) имеет свои традиции в питании, определяющие потребность в продуктах питания и состав пищевого рациона.

Выявленные особенности природно-климатических и экономических условий Красноярского края необходимо учитывать при решении проблемы продовольственного обеспечения его населения на перспективу.