Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана

Автор: Мойдинова Э.К.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1-2 (80), 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной научной статье раскрываются понятия «компетенция» и «компетентность», а также некоторые моменты исследования, которые выявляют актуальные проблемы в формировании профессиональной компетенции будущих учителей Узбекистана.

Компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, педагогическая компетентность, педагог-тренер, профессиональная подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/140258431

IDR: 140258431 | УДК: 004.02:004.5:004.9

Текст научной статьи Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана

Происходящие в мире социально-экономические и научнотехнические изменения предъявляют новые комплексные требования к системе образования Узбекистана, а также подходам к подготовке будущих специалистов. Такие требования реализуются с помощью концепции «компетентность», которая сочетает в себе качества профессионально, психологически и социально значимого человека. На современном этапе развития высшего образования, связанном с переходом на грамотную модель обучения, актуализируется проблема профессиональной подготовки будущих учителей, осуществляется пересмотр цели и содержания образования, методов и технологий обучения, а также результатов обучения в соответствии с требованиями компетентности.

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № ЗРУ-637 от 9 сентября 2020 года даёт следующее определение понятию «образование» — системный процесс, направленный на предоставление обучающимся глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, а также на формирование общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и навыков, развитие способностей. Согласно статье 11 данного Закона, высшее образование предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров по специальностям бакалавриата и магистратуры. Двухуровневая подготовка играет важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих учителей [1; 67].

Следует отметить, что в научной литературе существует неоднозначное понимание содержания понятий «компетенция» и «компетентность». Так, А.В. Хуторской считает, что необходимо различать понятия компетенция и компетентность, иногда воспринимаемые как синонимы [8]. Он описывает компетентность как совокупность взаимосвязанных личностных качеств (знаний, умений, навыков, способов деятельности), а компетенцию как наличие у человека соответствующей компетентности. Российский исследователь Э.Ф. Зеер предлагает следующее понимание: компетенции — обобщенные способы действий, позволяющие человеку реализовать свою компетентность на практике [2]. Шотландский учёный Дж. Равен определяет компетентность как своеобразную способность, необходимую для продуктивного выполнения определённого действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные познания, особого рода предметные способности, способы мышления, а также осознание ответственности за свои действия [9]. По мнению И.А. Зимней, компетенции — это потенциальные, скрытые психологические новообразования, раскрывающиеся как компетентности человека в его деятельностных проявлениях [3].

Под компетенцией большинство авторов понимают комплексную характеристику личностных качеств, результат обучения выпускников для выполнения деятельности в определённых областях. Компетентность — ситуативная категория, выражающаяся в готовности к выполнению какой-либо деятельности в определённых (проблемных) ситуациях.

Среди ключевых компетентностей учёные, в частности И.А. Зимняя, выделяют следующие: 1) компетентности, относящиеся к самому себе как личности, предмету деятельности, общению; 2) компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию; 3) компетентности, связанные с деятельностью человека [3]. Компетентность, как и компетенция включает когнитивный, ценностно -мотивационный и эмоционально-волевой компоненты.

Исследование понятия «компетентность» позволяет выявить личностные характеристики специалиста, которые включают личное отношение и компетенции по отношению к объекту деятельности. Дж. Равен считает, что компетенцию можно определить, как степень вовлечённости человека в деятельность [9]. В рамках такого понимания можно говорить о компетенции, которую нужно условно назвать «общая способность к деятельности», а из основных её аспектов выделить: готовность к постановке целей, готовность к оценке, готовность к действию, готовность к размышлениям. А.Н. Леонтьев определяет компетенцию как наличие знаний для успешной деятельности [5], а З.З. Кирикова заключает, что способность творчески подходить к профессиональной деятельности — это есть компетентность [4].

Итак, компетенция — это качество личности, которое проявляется в форме способности и желания работать, основанное на знаниях и опыте или обладании соответствующих навыков, включая личное отношение человека к предмету деятельности. Компетенция характеризует личность в первую очередь как работника определённых сфер производства, науки или культуры. Под «компетентностью» мы понимаем совокупность реализуемых знаний, умений, отношения к делу специалиста, обладающего способностью к профессиональной деятельности.

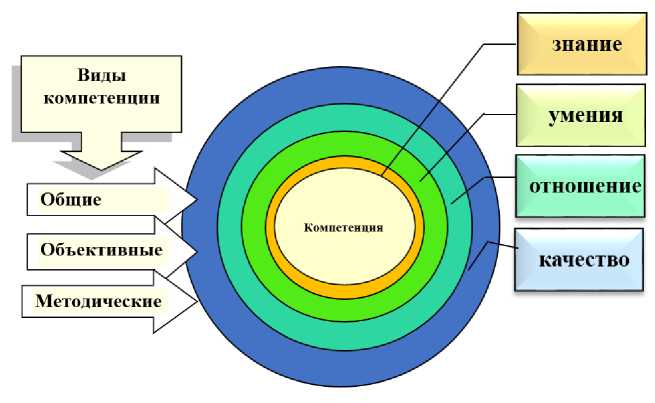

В своём научном исследовании, в основу которого лёг анализ термина «компетенция», мы говорим о формировании профессиональной компетентности студентов – будущих учителей Узбекистана, зависящей от полученных знаний, умений, отношения к работе, качества преподавания; описываем виды деятельности (профессионально-педагогические и практические), зависящие от учебно-производственного процесса.

Ниже схематично отражены аспекты анализа теории, где выделяются составляющие компетенции (знания, умения, отношение, качество), виды компетенций (общие, объективные, методические). Смотрите рисунок 1.

Рис. 1. Схема компетенции

Наряду с неоднозначностью трактовки категорий «компетентность» и «компетенция» незакрытым остаётся вопрос определения профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность будущих учителей определяется характеристиками его/её личных качеств, включая профессиональные компетенции. Наличие профессионализма учителя способствует эффективной и адекватной деятельности в разных сферах образования. Сегодня востребован способный организатор, владеющий навыками педагогического анализа, прогнозирования результатов педагогической деятельности и знаниями её наиболее эффективных способов.

Изменения в современной образовательной системе Узбекистана ставят акцент на необходимости профессионализма учителей, т.е. повышении их профессиональной компетентности. Главная цель современного образования – соотношение текущим и будущим потребностям личности, общества и страны, подготовка неоднозначно развитой личности, гражданина страны, способного к социальной адаптации в обществе, к началу трудоустройства, самообразованию и самосовершенствованию. Открытый учитель, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий учебный процесс – залог достижения поставленных целей. Поэтому в настоящее время резко возросла потребность в квалифицированном, творческом, конкурентоспособном учителе, способном обучить человека в современном, стремительно меняющемся мире.

Вслед за А.Н. Писаренко можно определить профессиональную компетентность как «... совокупность личностных качеств специалиста, позволяющих ему свободно ориентироваться в динамично меняющемся обществе, в среде своей профессиональной деятельности, максимально использовать свои способности, приспосабливаясь к потребностям общества» [6].

Из приведённых выше определений видно, что профессиональная компетентность – термин широкого содержания. Помимо конкретных профессиональных навыков, необходимых для работы, подобная компетентность состоит из знаний, определённых личностных качеств и т. д.

Исходя из современных требований к образовательному процессу, стало возможным выделить основные пути развития профессиональной компетентности будущих учителей:

-

1. Работа в педагогических союзах, творческих коллективах;

-

2. Исследовательская, экспериментальная деятельность;

-

3. Инновационная деятельность, развитие новых образовательных технологий;

-

4. Различные формы образовательной поддержки;

-

5. Активное участие в образовательных конкурсах, мастер-классах, мастерских, занятиях, форумах и фестивалях;

-

6. Обобщение собственного педагогического опыта;

-

7. Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ).

Мы считаем, что профессиональная компетентность педагога получает новую интерпретацию, интегрируя знания, умения, опыт и личные качества, обеспечивая профессиональное развитие и самореализацию специалиста.

Соглашаясь с точкой зрения Е.И. Скафы, отметим, что формирование профессиональной готовности специалиста означает овладение студентами знаниями по общим и специальным (профессиональным) дисциплинам, практическими умениями и навыками, развитие личностных профессиональных качеств, раскрытие креативного потенциала личности, овладение методикой работы с новыми технологиями [7]. Таким образом, готовностью к профессиональной компетентности выпускника образовательного учреждения, можно считать овладение профессиональной компетентностью.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в Узбекистане ведётся подготовка специалистов высшей квалификации, особое внимание уделяется вопросам профессиональной компетентности.

При подготовке будущих учителей в вузах Узбекистана учитывается не только мировой опыт модернизации содержания, методов обучения и образования, но и осуществляется собственный поиск решений.

Список литературы Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана

- Постановление Президента Республики Узбекистан № ЗРУ-637 "Об образовании" 9.11.2020 г.

- Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и наука. 2005. - № 3.

- Зимняя И.А. "Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании". Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 42 с.

- Кирикова З. З. Профессиограмма как инструмент формирования и уточнения компетенций работника /З. З. Кирикова // Высшее образование сегодня. 2009. - № 5. - С. 30-33.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 2004.

- Писаренко А.Н. Формирование профессиональной межкультурной компетентности студентов: дис.. канд. пед. наук / А.Н. Писаренко. - Саратов, 2011. - 202 с.

- Скафа Е. И. Средства формирования методической компетентности будущего учителя в системе эвристического обучения математике / Е. И. Скафа // Mathematics and Informatics: Journal of Education Research. - Sofia, 2013. -Vol.56, number 3. - С.211-223.

- Хуторской A.B. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе: Сб. научн. тр. - М.: ИОСО РАО, 2002. - С. 135-157.

- Raven J. Competence in modern society: identification, development and implementation. Moscow, Kogito-Center, 2002. 396 p.