Особенности произрастания Ophioglossum vulgatum L. на побережье Белого моря

Автор: Любезнова Н.В., Мардашова М.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Резюме: Ophioglossum vulgatum L. на побережье Белого моря произрастает на приморских лугах. Анализ формул амплитудных экологических характеристик видов этих лугов по шкалам Раменского показал наличие двух группировок с контрастной экологией, обусловленной солевой ярусностью почвы: опресненостью ее верхнего горизонта и залеганию солей на небольшой корнеобитаемой глубине. Для O. vulgatum такие луга благоприятны отсутствием затенения и мощной корневой конкуренции.

Ophioglossum vulgatum экологические шкалы белое море

Короткий адрес: https://sciup.org/148314593

IDR: 148314593 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Особенности произрастания Ophioglossum vulgatum L. на побережье Белого моря

Карельский берег Белого моря после стаивания ледника испытывает постепенное под- нятие (Олюнина, Романенко, 2007). В районе Ругозерской губы оно происходит со скоростью 4 мм в год. При постепенном поднятии все время появляются новые островки, глубокие губы постепенно отшнуровываются от моря, образуя озера разной гидрологии (Krasnova et al., 2015). При постепенном повышении полого берега происходит его зарастание и смена сукцессий от сообществ соленых почв через приморский луг к березовому криволесью. O. vulgatum встречается редко, чаще по берегам или на перемычкам соленых озер, причем далеко не всех.

В окрестностях Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова в 2014–2015 гг. были обследованы приморские луга от Ермолинской губы до Зеленого мыса (рис. 1). Большая популяция ужовника была отмечена на лугах северного берега Кислосладкого озера (рис. 1, 1). Некоторое число особей обнаружено на приморских лугах перемычки, соединяющей Нижнее Ершовское озеро с Кислой губой (рис. 1, 2). Около Соленой лагуны – озера без притока пресной воды – небольшая популяция была встречена на лугу в конце соленого болота по западному берегу (рис. 1, 3). Небольшое число особей располагалось на узкой, местами разорванной

Рис. 1. Расположение найденных участков произрастания Ophioglossum vulgatum L в окрестностях Беломорской биологической станции МГУ

1 – Кисло-сладкое озеро, 2 – Нижнее Ершовское озеро, 3 – Соленая лагуна, 4 – побережье Киндо-мыса со стороны Кислой губы, 5 – берег внутреннего кута Кислой губы

Location of the found areas of growth of Ophioglossum vulgatum L. in the vicinity of White Sea Biological Station

полосе микробугров на южном берегу Кин-до-мыса между болотом и очень пологой супралиторалью (рис. 1, 4). В другом случае это был в прошлом мелкий заливчик на берегу Кислой губы, заросший, в результате постепенного поднятия берега, приморским лугом с O. vulgatum и имеющий в центре лужу вокруг большого камня (рис. 1, 5). Таким образом, отмечается частое расположение мест обитания ужовника близ отшнуровавшихся от моря озер разной этиологии. В настоящей работе предпринята попытка выявления закономерностей такого специфического распределения этого папоротника.

Экология растительных сообществ предполагает изучение их приуроченностей к определенным местообитаниям, совместное влияние растений на условия среды и среды на состав сообществ. При изменении условий окружающей среды происходит изменение и смена растительных сообществ (Раменский, 1953). Ценопопуляции всех видов растений обладают некоторой экологической амплитудой почвенно-климатических условий, в которых они могут произрастать. Обычно су- ществует более узкая полоса оптимальных условий, где ценопопуляция вида может достигать максимальной для данного вида численности (Раменский, 1953). Анализ экологических условий сообщества можно провести по составу растительного покрова. Для таких случаев были разработаны экологические шкалы. Экологические амплитудные шкалы Раменского позволяют по видовому составу и численности растений оценить характеристику местообитания (Раменский и др., 1956). В настоящей работе использована детально проработанная шкала богатства и засоленности почв Раменского.

Методы

Были сделаны геоботанические описания лугов с O. vulgatum и других приморских лугов, на которых он не был отмечен (всего 38 описаний). Для большинства видов в соответствии с их встречаемостью выписаны формулы амплитудных экологических характеристик из экологических таблиц Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956). Для некоторых северных видов, в частности Blysmus rufus и Primula finmarchica, формулы найти не удалось. Для выявления особенностей произрастания O. vulgatum на приморских лугах оказалась значима шкала богатства и засоленности почвы. В табл. 1 представлены соотношения экологических ступеней и характеристики почв согласно этой шкале.

Таблица 1. Шкала богатства и засоленности почвы (Раменский и др., 1956)

The scale of wealth and soil salinity (Ramenskiy et al., 1956)

|

Экологические ступени |

Характеристика |

|

1-3 |

Особо бедные почвы и олиготрофный торф |

|

4-6 |

Бедные почвы и торф |

|

7-9 |

Небогатые почвы (мезотрофные) |

|

10-13 |

Довольно богатые почвы |

|

14-16 |

Богатые почвы |

|

17-19 |

Слабо солончаковые почвы |

|

20-21 |

Средне солончаковые почвы |

|

22-23 |

Сильно солончаковые почвы (солончаки) |

|

24-28 |

Резко солончаковые почвы (солончаки) |

|

29-30 |

Злостно солончаковые почвы (злостные солончаки) |

Результаты и обсуждение

Для всех местообитаний, где произрастал ужовник, подмечен ряд характерных особенностей. Во-первых, проективное покрытие сосудистых растений максимально составляло 70%, но в большинстве случаев лишь около 50% площади сообщества. Во-вторых, высота основной массы травостоя не превышала 5 см. Выше поднимались только генеративные побеги и особи Cenolophium denudatum. Sonchus asper никогда не давал генеративных побегов и был представлен угнетенными розетками листьев.

При обработке геоботанических описаний выяснилось, что нет ни одного вида, который всегда бы встречался совместно с O. vulgatum . Однако в большем числе описаний были встречены следующие виды (табл. 2): Agrostis straminea , Rhinanthus minor , Parnassia palustris , Euphrasia frigida, Triglochin palustre , T. maritimum , Festuca rubra . При этом Agrostis straminea, Triglochin maritimum, Festuca rubra и Rhinanthus minor часто встречаются на всех типах приморских лугов, а Parnassiapalustris и Triglochinpalustre нередки на влажных лугах вокруг пресных

Вычисления проводились упрощенным методом ограничения изоплет (Раменский и др., 1956).

Измерение солености почвенного раствора осуществлялось по методике, приведенной в работе А.В. Косенкова и М.В. Мардашовой (Kosenkov, Mardashova, 2015).

болот. Rhinanthus minor связан с Agrostis straminea и Festuca rubra как полупаразит и отсутствует, например, в описании 38, где этих видов нет.

Primula finmarchica была встречена с ужовником в половине случаев (табл. 2) , однако она вообще редка в окрестностях Станции. Potentilla egedii встречается вместе с O. vulgatum довольно редко: этот вид обычно распостранен на каменистой супралиторали, где уровень соленой воды в почве близок к поверхности. Blysmus rufus встречается также не всегда и обычно ближе к соленому водоему или морю.

Обращают на себя внимание два вида триостренника с разной экологической приуроченностью. Triglochin palustre растет на болотах и заболоченных лугах, T. maritimum на супралиторали и в верхней части литорали. По нашим наблюдениям, T. maritimum на лугах с ужовником охотно поедается медведем, в то время как на супралиторали медведь его не ест. Присутствие T. maritimum , Blysmus rufus и, возможно, Agrostis straminea , позволяет предположить, что эти луга имеют слабозасоленные почвы.

Таблица 2. Виды растений, встречающиеся совместно с Ophioglossum vulgatum Plant species occurring along with Ophioglossum vulgatum

|

Объект |

КС |

A |

B |

C |

D |

||||||||||

|

№ геоботанического описания |

3 |

4 |

5 |

6 |

16 |

20 |

22 |

28 |

29 |

7 |

8 |

11 |

33 |

37 |

38 |

|

Ophioglossum vulgatum L. |

1 |

+ |

1 |

+ |

+ |

3 |

1 |

+ |

2 |

1 |

+ |

1 |

+ |

2 |

1 |

|

Agrostis straminea Hartm |

– |

+ |

+ |

+ |

2 |

+ |

– |

+ |

+ |

1 |

+ |

3 |

– |

3 |

– |

|

Rhinanthus minor L. |

2 |

3 |

3 |

– |

1 |

3 |

2 |

+ |

2 |

2 |

1 |

– |

+ |

1 |

– |

|

Parnassiapalustris L. |

2 |

3 |

3 |

– |

+ |

2 |

– |

– |

+ |

1 |

1 |

1 |

+ |

1 |

1 |

|

Festuca rubra L. |

– |

+ |

+ |

– |

1 |

+ |

2 |

+ |

+ |

1 |

1 |

+ |

– |

– |

|

|

Triglochinpalustre L. |

1 |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

1 |

2 |

1 |

1 |

|

Euphrasia frigida Puhdlry |

2 |

+ |

1 |

– |

2 |

2 |

2 |

– |

+ |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

Blysmus rufus (Huds.) Link |

3 |

3 |

– |

+ |

1 |

2 |

2 |

– |

– |

1 |

2 |

– |

2 |

1 |

– |

|

Triglochin maritimum L. |

+ |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

1 |

|

Calamagrostis canescens (Web.) Roth |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

2 |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Primula finmarchica Jacq . |

– |

3 |

– |

– |

2 |

4 |

+ |

– |

– |

– |

2 |

2 |

+ |

– |

– |

|

Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Potentilla egedii Wormsk . |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

Sonchus asper L. |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

1 |

– |

|

Poapalustris L. |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

3 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

Trientalis europaea L. |

– |

– |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

3 |

– |

– |

|

Elytrigia repens (L.) Nevski |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

КС – Кисло-сладкое озеро, A – берег внутреннего кута Кислой губы, B – Нижнее Ершовское озеро, C – Соленая лагуна, D – побережье Киндо-мыса со стороны Кислой губы. Обилие вида дано по шкале Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1921).

Calamagrostis canescens , Coronaria flos-cuculi , Sonchus asper , Elytrigia repens , Cenolophium denudatum являются типичными представителями приморских лугов. Poa palustris характерен для более влажных мест, а Trientalis europaea обычно выходит из леса на прилегающую часть луга.

Таким образом, в сообществах, где обитает ужовник, наблюдается «совмещение в одной растительной группировке видов растений с контрастной экологией, которые, казалось бы, не должны расти вместе. Такие растительные группировки являются экологически внутренне-контрастными, разнородными» (Раменский и др., 1956).

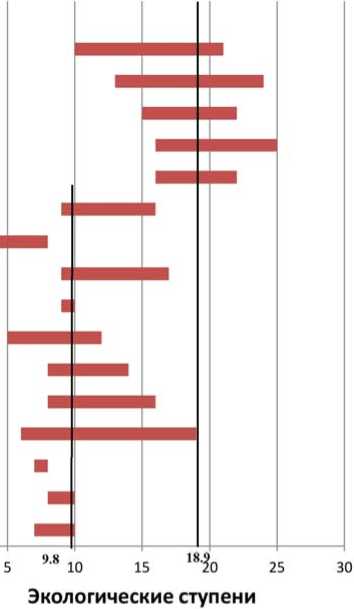

После того, как были выписаны формулы амплитудные экологические характеристики для O. vulgatum и других обитающих совместно с ним видов, выяснилось, что все виды делятся на две группы (рис. 2). Среднее интервала формул экологических характеристик первой группы видов лежит на 9,8, что представляет верхнюю границу небогатых почв (табл. 1). У второй группы среднее проходит на 18,9, что соответствует слабо солончаковым почвам (рис. 2, табл. 1, 3). Для таких случаев Л.Г. Раменский (1956) указывал, что «нередко наблюдается солевая ярусность почвы: опресненость ее верхнего горизонта и залегание солей на небольшой корнеобитаемой глубине; это имеет отражение в составе растительного покрова».

SonchusasperL Elytrigia repens (L) Nevski Potentilla egedii Wormsk.

Triglochin maritima L

Agrostis straminea Cenolophium denundatum Trientalis europaea L.

Poa palustris L.

Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.

Calamagrostis canescens (Web.) Roth

Euphrasia frigida Triglochin palustre L.

Festuca rubra L.

Parnassia palustris L Rhinanthus minor L.

Ophioglossum vulgatum L.

о

Рис. 2. Распределение формул амплитудных экологических характеристик наиболее часто встречаемых видов совместно с Ophioglossum vulgatum

The distribution of the formulas of the amplitude ecological characteristics of the most common spe- cies along with Ophioglossum vulgatum

Таблица 3. Среднее формул экологических амплитуд двух групп видов сообществ с Ophioglossum vulgatum

The average formulas of ecological amplitudes of two groups of species of communities with Ophioglossum vulgatum

|

Объект |

КС |

A |

B |

C |

D |

ср |

||||||||||

|

№ геобот. описания |

3 |

4 |

5 |

6 |

16 |

20 |

22 |

28 |

29 |

7 |

8 |

11 |

33 |

37 |

38 |

|

|

Группа 1 |

10,3 |

10,3 |

10,2 |

7,7 |

9,7 |

9,9 |

10,2 |

10,4 |

8,8 |

9,9 |

10,6 |

9,8 |

8,8 |

9,7 |

10,1 |

9,8 |

|

Группа 2 |

20,5 |

19,6 |

18,7 |

20,8 |

18,3 |

18,3 |

18,9 |

15,5 |

16,5 |

19,1 |

19,3 |

18,3 |

20,5 |

19 |

20,5 |

18,9 |

КС – Кисло-сладкое озеро, A – берег внутреннего кута Кислой губы, B – Нижнее Ершовское озеро, C – Соленая лагуна, D – побережье Киндо-мыса со стороны Кислой губы, ср – среднее

Если разбирать отдельно по каждому описанию, то первая группа видов дает довольно выровненные средние показатели. Они колеблются от небогатых почв до нижней границы довольно богатых почв (табл. 1, 3).

У видов второй группы, характерных для слабо солончаковых почв, колебания средних более значительны в разных описаниях. В описаниях 3, 6, 33, 38 (табл. 3) среднее формул экологических амплитуд растений свидетельствуют о средне солончаковых почвах.

Измерение солености почвенного раствора у корней ужовника позволило обнаружить наиболее высокую соленость (5,0 psu) в районе описания 6, среднее формул экологических амплитуд второй группы видов у которого соответствует средне солончаковым почвам (табл. 1, 3). В районе описаний 3, 4, 33, 37 и 38 соленость у корней ужовника составила 0,5 psu, среднее формул экологических амплитуд второй группы видов соответствует среднесолончаковым почвам или при- ближается к этому значению у описаний 4 и 37 (табл. 3). В то же время в описаниях 28 и 29 среднее формул экологических амплитуд второй группы видов соответствует богатым почвам. В районе этих описаний соленость почвы у корней ужовника равна 0 psu (Kosenkov, Mardashova, 2015).

Впоследствии, когда берег поднимается выше и соленость еще более снижается, сообщества с O. vulgatum сменяются другими с преобладанием следующих луговых видов: Geranium sylvaticum L., Veronica longifolia L., Dianthus superis L. , Ranunculus polyanthemos L. , Rumex thyrsiflorus Fingerh. и R. pseudona-tronatus (Borb.) Borb. ex Murb. с примесью Heracleum sibiricum L. и Ligusticum scotticum L . На таких лугах Calamagrostis canescens, Poa palustris, Elytrigia repens обычно увеличивают свое участие также, как и Agrostis straminea и Festuca rubra , последние формируют дернины. Одновременно на таких лугах возрастает общее проективное покрытие видов до 90% и высота травянистого полога до 20 см и более. Так в описаниях 28 и 29, где соленость почвы у корней ужовника равна 0 psu (Kosenkov and Mardashova, 2015) и среднее формул экологических амплитуд второй группы видов соответствует богатым почвам, наблюдается увеличение проективного покрытия Geranium sylvaticum и снижение численности O. vulgatum. Возле озера Трехцветное также наблюдается промежуточная стадия сукцессии, когда сообщество уже заросло Geranium sylvaticum , Veronica longifolia, Dianthus superis, Ranunculus polyanthemos, а численность Euphrasia frigida была снижена. Primula finmarchica и Potentilla egedii присутствовали, но единичными особями в небольших западинах, а ужовника не было вовсе. Появление в сообществе Veronica longifolia свидетельствует о завершении формирования нового сообщества в сукцессии.

Список литературы Особенности произрастания Ophioglossum vulgatum L. на побережье Белого моря

- Киселева К.В., Новиков В.С., Октябрева Н.Б., Черенков А.Е. Определитель сосудистых растений Соловецкого архипелага. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2005, 175 с.

- Олюнина О.С., Романенко Ф.А. Поднятие Карельского берега белого моря в голоцене по результатам изучения торфяников. Материалы V Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». М.: ГЕОС, 2007, с. 312-315.

- Раменская М.Л., Андреева В.Н. Определитель высших растений Мурманской области и Карелии. Л.: Наука, 1982, 432 с.

- Раменский Л.Г. Об экологическом изучении и систематизации группировок растительности. Бюл. МОИП, отд. биол. 1953, т. 58, вып. 1, с. 35-54.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз, 1956, 472 с.

- Фомин А.В. Род Ophioglossum L. Флора СССР, 1934, т. 1, с. 92-94.

- Цвелев Н.Н Определитель сосудистых растений северо-запада России. СПб.: Из-во СПЗХФА, 2000, 782 с.

- Braun-Blanquet J. Prinzipien einer Sistematek der Pflanzengesellschaften auf floristischer Grundlage. Jahrb. St. Gallischen Naturwiss. Ges. St. Gallen, 1921, 57(2), pp. 305-351.

- Krasnova E.D., Voronov D.A., Frolova N.L., Pantyulin A.N., Samsonov T.E. Salt lakes separates from the White Sea. EARSeL eProceedings, 14(SI): 2015, pp. 8-22.

- Kosenkov A.V., Mardashova M.V. Distribution of adder’s tongue (Ophioglossum vulgatum L.) in the vicinity of the White Sea biological station of Moscow state university (Kandalaksha gulf). EARSeL eProceedings, 14(SI): 2015, pp. 37-42.