Особенности проявления ЭМГ-признаков сенсомоторного дефицита у больных с различными формами дегенеративно-дистрофических изменений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника

Автор: Скрипников Александр Анатольевич, Колчанов Константин Витальевич, Криворучко Галина Алексеевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценка выраженности и асимметрии сенсомоторного дефицита в системе нижних конечностей при различных проявлениях дегенеративно-дистрофического процесса в поясничном отделе позвоночного столба. Материалы и методы. Для оценки выраженности и асимметрии сенсомоторного дефицита при различных проявлениях дегенеративно-дистрофического процесса в позвоночном столбе методом электронейромиографии (глобальная, стимуляционная ЭНМГ) протестированы мышцы нижних конечностей у 25 пациентов с грыжей межпозвонкового диска LIV-V, а также 8 больных со спондилолистезом LIV позвонка. Предложен способ ЭМГ-оценки имеющегося на момент обследования корешкового болевого синдрома. Результаты. Установлено, что у больных с грыжами межпозвонкового диска LIV-V, как правило, страдают обе нижние конечности, несмотря на наличие у большинства обследованных больных отчетливой латерализации клинических признаков радикулопатий. При прогрессировании дегенеративно-дистрофического процесса, завершающегося смещением позвонка, асимметрия первоначально развившихся двигательных нарушений нивелируется за счет снижения функциональных характеристик «менее пораженной» конечности. Заключение. Полученные данные позволили более детально изучить процессы формирования сенсомоторного дефицита при деструктивных поражениях пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Грыжа межпозвонкового диска, спондилолистез, сенсомоторный дефицит, электронейромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121688

IDR: 142121688 | УДК: 612.741.16:616.721.1-007.43-089.227.84

Текст научной статьи Особенности проявления ЭМГ-признаков сенсомоторного дефицита у больных с различными формами дегенеративно-дистрофических изменений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника

Дегенеративно-дистрофические поражения по -звоночника - хронические прогрессирующие забо-левания, одним из клинических проявлений которых является радикулопатия, связанная с компрессией и ишемией спинномозговых корешков, нарушением анатомо-биомеханических взаимоотношений и нестабильностью пояснично-крестцового отдела позвоночника [3]. Наличие грыжи межпозвонкового диска, спондилолистеза в поясничном отделе позвоночника сопровождается такой симптоматикой как боль в пояснице с иррадиацией в нижние конечности, гипесте-зия кожных покровов, слабость мышц, иннервируемых компримированным корешком [2, 4].

Цель исследования - оценка выраженности и асимметрии сенсомоторного дефицита в системе нижних конечностей при различных проявлениях дегенеративно-дистрофического процесса в поясничном отделе позвоночного столба.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методом электронейромиографии (глобальная ЭМГ, М-ответы, Н-рефлексы, транскраниально вызванные потенциалы) протестированы различные нервы и мышцы нижних конечностей у 25 пациентов с грыжей межпозвонкового диска L V (1 группа) в возрасте от 21 до 58 лет (средний возраст 40,0±2,0 года), 16 мужского и 9 – женского пола. Больные предъявляли жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в нижние конечности, а также в ряде случаев - на ограничение движений в нижних конечностях, снижение или утрату чувствительности кожных покровов в соответствующих дерматомах бедер, голеней, стоп. Также обследованы 8 больных со спондилолистезом L позвонка дегенеративной этиологии (2 группа) в возрас- те от 13 до 77 лет (средний возраст – 48,6±6,8 года), 1 – мужского и 7 – женского пола. Среди пациентов со спондилолистезом (в 100 % наблюдений – 2 степень смещения позвонка по классификации Meyerding) в 6 случаях наблюдался антелистез, в 2 – ретролистез. При поступлении больные предъявляли жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника ноющего характера, усиливающиеся при физической нагрузке с иррадиацией в нижние конечности. У пациентов 1 группы в 18 случаях отмечены клинические признаки левостороннего компрессионно-ишемического синдрома, в 7 случаях - правостороннего; у пациентов 2 группы выраженной латерализации двигательных нарушений не отмечалось. В связи с указанным обстоятельством у пациентов 1 группы была выделена клинически более пораженная (БПК) и менее пораженная (МПК) конечности.

Регистрация и анализ произвольной и вызванной биоэлектрической активности мышц левых и правых нижних конечностей производилась с использованием цифровой системы ЭМГ/ВП "Viking IV" (Nicolet, США), совмещенной с магнитоимпульсным стимулятором “Quadropuls-500” (Magstim, Великобритания). Глобальная ЭМГ регистрировалась в условиях выполнения пациентами пробы «максимальное произвольное напряжение». Объекты ЭМГ-тестирования: m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (c.l.), m. rectus femoris, m. biceps femoris; тип отведения – биполярный (диаметр электрода – 8 мм, межэлектродное расстояние – 10 мм). Анализируемые показатели: средняя амплитуда (СА), вычисляемая по программе «MVA-test», а также частота следования колебаний (ЧСК). М-ответы регистрировались в отведениях от m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (c.l.), m. rectus femoris, m. soleus, m. extensor digitorum brevis, m. flexor digitorum brevis, максимальные Н-рефлексы (Hmax) – в отведениях от m. gastrocnemius (c.l.) и m. soleus; способ отведения - униполярный («belly-tendon»); анализируемый показатель - амплитуда «от пика до пика» (соот-

РЕЗУЛЬТАТЫ И

Выявлено, что значения СА глобальной ЭМГ у больных с грыжей межпозвонкового диска LIVV позвонка были сниженными от легкой до умеренной степени, причем как на БПК, так и на МПК (табл. 1). В частности, в отведении от m. tibialis anterior на стороне большей выраженности корешкового синдрома зафиксировано снижение на 16,9 % относительно контрольной (здоровые испытуемые) величины 0,65±0,03 мВ. Соответствующее значение СА ЭМГ МПК оказалось на 10,8 % ниже контрольной величины. Более значительный функциональный дефицит отмечен в отведении от m. rectus femoris, где на БПК среднее значение СА ЭМГ было сниженным на 31,7 % относительно величин, зарегистрированных у здоровых субъектов (0,41±0,04 мВ). Одноименная мышца МПК характеризовалась несколько более сохранным функциональным статусом, снижение показателя относительно контрольной величины составило 24,4 %. Аналогичная ситуация выявлена и при тестировании m. gastrocnemius (c.l.): на БПК снижение СА ЭМГ составило 30,0 % (при норме 0,40±0,05 мВ), а на МПК – 15,0 %. Умеренное снижение значений СА ЭМГ без существенной асимметрии отмечено также в отведениях от m. biceps femoris. В частности, на БПК и МПК средние значения анализируемого показателя соответственно были снижены на 24,2 % и 22,6 % относительно контрольной величины (0,62±0,08 мВ). Во всех перечисленных отведениях средние значения СА ЭМГ статистически значимо (р<0,05) отличались от нормы.

ЧСК ЭМГ, косвенно отражающая количество и максимальную частоту разрядов активированных двигательных единиц, в некоторых отведениях также оказалась сниженной, но незначительно, что свидетельствует о достаточно высокой устойчивости значительной части проводниковых элементов компримированных корешков к компрессии и ишемии. В частности ветственно А-МО и А-Hmax). Анализировалась также амплитуда («от пика до пика»), латентность и длительность транскраниально вызванных потенциалов (ТВП) m. tibialis anterior.

Определение тяжести сенсомоторного дефицита, проявляющегося в изменении перечисленных электрофизиологических параметров, проводилось при их сопоставлении с контрольными величинами анализируемых ЭМГ-показателей (N), полученных при обследованиях 32 неврологически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту, полу с исследуемой выборкой больных. Ранее было установлено, что асимметрия между соответствующими показателями одноименных мышц левой и правой нижних конечностей у здоровых испытуемых отсутствует. Это позволило объединить выборки данных ЭМГ-показателей одноименных мышц левой и правой конечностей. Аналогичная процедура была осуществлена в отношении данных выборки пациентов 2 группы, у которых асимметрия ЭМГ-показателей также оказалась статистически не значимой.

Для оценки достоверности изменения анализируемых ЭМГ-характеристик использовался пакет методов статистики «AtteStat» с привлечением непараметрических W- и T-критериев Вилкоксона.

ОБСУЖДЕНИЕ

(табл. 1), анализируемый показатель оказался сниженным лишь в одном случае на более пораженной стороне – m. tibialis anterior (на 8,0 %; р<0,05), а также на менее пораженной – в отведении от m. rectus femoris (на 8,4 %; р<0,05). Значения, зарегистрированные при тестировании остальных мышц нижних конечностей, не отличались от контрольных величин.

Основным показателем, характеризующим степень периферических (денервационно-реиннервационных) изменений в мышцах у пациентов с данной патологией, является амплитуда М-ответа (А-МО) [5]. Результат анализа этого показателя свидетельствует о том, что в 1 группе эфферентный дефицит в системе нижних конечностей варьировал в пределах от легкой степени выраженности (в большинстве случаев) до умеренной (табл. 1). Кроме того, в отведениях от m. tibialis anterior усредненные значения амплитуды моторных ответов оказались близки к контрольной величине (7,85±0,17 мВ): 7,48±0,47 мВ - на БПК и 8,79±0,40 мВ - на МПК. Средняя величина А-МО m. soleus менее пострадавшей конечности также почти не отличалась от контрольных величин – абсолютное значение составило 25,73±1,35 мВ при норме 26,56±0,56 мВ. Наибольшее снижение А-МО зафиксировано в отведении от m. extensor digitorum brevis БПК (р<0,05) – на 43,0 % (N=10,58±0,40 мВ). На менее пораженной стороне А-МО в отведении от указанной мышцы оказалась на 22,6 % ниже (р<0,05) нормы. Незначительное снижение значений анализируемого показателя отмечено в отведениях от мышц БПК: m. rectus femoris – на 12,7 % (р<0,05), m. soleus – на 19,4 % (р<0,05), m. flexor digitorum brevis – на 19,5 %, а также m. rectus femoris (МПК) - на 7,1 % (р<0,05). В отведении от m. flexor digitorum brevis МПК А-МО была ниже нормы на 21,0 %. В отведении от m. gastrocnemius (c.l.) отмечено снижение А-МО на БПК на 26,5 % (р<0,05), а на менее пораженной – на 16,2 % (р<0,05).

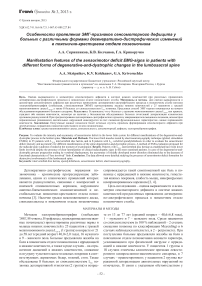

Таблица 1

ЭМГ-показатели мышц нижних конечностей у больных с грыжей межпозвонкового диска на уровне L IV -L V (M±m)

|

Мышца |

СА-ЭМГ (мВ) |

ЧСК-ЭМГ (кол./с) |

А-МО (мВ) |

А-Нmax (мВ) |

||||

|

БПК |

МПК |

БПК |

МПК |

БПК |

МПК |

БПК |

МПК |

|

|

m. biceps femoris |

0,47±0,07* (75,8) |

0,48±0,06* (77,4) |

263,6±9,3 (105,4) |

255,2±7,9 (102,1) |

— |

— |

— |

— |

|

m. tibialis anterior |

0,54±0,06* (83,1) |

0,58±0,05* (89,2) |

280,0±10,5* (92,0) |

301,6±9,4 (99,1) |

7,48±0,47 (95,3) |

8,79±0,40* (112,0) |

— |

— |

|

m. rectus femoris |

0,28±0,04* (68,3) |

0,31±0,05* (75,6) |

243,2±11,0 (102,1) |

218,4±8,1* (91,6) |

18,43±0,89* (87,3) |

19,60±0,88* (92,9) |

— |

— |

|

m. gastrocnemius (c.l.) |

0,28±0,03* (70,0) |

0,34±0,05* (85,0) |

287,1±9,6 (107,1) |

277,2±9,5 (103,4) |

23,13±1,64* (73,5) |

26,36±1,23* (83,8) |

4,70±0,72* (64,9) |

5,56±0,64 (76,8) |

|

m. soleus |

— |

— |

— |

— |

21,42±1,50* (80,6) |

25,73±1,35 (96,9) |

5,45±0,88* (56,4) |

6,65±0,79* (68,8) |

|

m. extensor dig.br. |

— |

— |

— |

— |

6,03±0,79* (57,0) |

8,19±0,79* (77,4) |

— |

— |

|

m. flexor dig.br. |

— |

— |

— |

— |

14,59±1,22 (80,5) |

14,33±1,09 (79,0) |

— |

— |

Примечание: в скобках приведены настоящие значения, выраженные в % от нормы (здоровые испытуемые); * - значения, статистически значимо (р<0,05) отличающиеся от контрольных величин, полученных при ЭМГ-обследованиях здоровых лиц.

Степень вовлечения афферентных структур в реакцию на прогрессирующие патологические изменения в позвоночном столбе можно проследить по изменению амплитуды максимального Н-рефлекса. А-Hmax (табл. 1) в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) на более пораженной стороне была ниже нормы на 35,1 % (р<0,05), а на более сохранной - на 23,2 % (контрольное значение показателя составляло 7,24±0,41 мВ). В отношении m. soleus было зарегистрировано снижение (р<0,05) показателей на 43,6 % и 31,2 % (9,66±0,53 мВ) соответственно. Анализ соотношения амплитуды А-Hmax к А-МО (Н/М), дающего представление о том, какую часть общего мотонейронного пула составляют мотонейроны, возбуждающиеся под воздействием IA-афферентной стимуляции, выявил, что уровень данного соотношения во всех случаях был ниже контрольных величин. В отведениях от m. gastrocnemius (c.l.) это снижение было незначительным: показатель Н/М оказался ниже нормы лишь на 11,7 %, а на МПК – на 8,3 %. В отведении от m. soleus Н/М были снижены относительно контрольной величины на 31,0 % (р<0,05), а на МПК - на 29,9 % (р<0,05), что подтверждает гипотезу о высокой чувствительности IА-афферентов к различным патогенным факторам, в частности, к компрессии и ишемии.

У больных 1 группы средняя амплитуда ТВП m. tibialis anterior составила на БПК 4,26±0,51 мВ, что оказалось ниже нормы (5,04±0,28 мВ) на 15,5 % (p<0,05) а на МПК – 4,85±0,41 мВ (p>0,05). Латентность ответов существенно не отличалась от контрольной величины (27,04±0,31 мс): на БПК она равнялась 27,10±0,65 мс, на МПК - 27,48±0,62 мс. Длительность ТВП на пораженной конечности составляла 39,13±2,36 мс, на контралатеральной - 38,78±1,91 мс, что также существенно не отличалось от нормативов (41,56±1,18 мс).

При анализе полученных данных особый интерес вызвал тот факт, что дефицит СА ЭМГ m. tibialis anterior БПК составил 16,9 %, а значения А-МО в этом же отведении оказались ниже нормы всего на 4,7 %. В одноименном отведении МПК средние величины СА-ЭМГ были также на 10,8 % ниже нормы, в то время как А-МО этой же мышцы соответствовала контрольной величине (здоровые субъекты). Таким образом, у обследованных больных при сохранной (по критерию

А-МО) моторной иннервации обнаружилась недостаточность в системе регуляции произвольного напряжения данной мышцы, отраженная в снижении СА ЭМГ при выполнении теста «максимальное произвольное напряжение». Выявленный феномен связан с обострением болевого синдрома в области сенсомоторной иннервации со стороны n. tibialis при выполнении максимальной произвольной тыльной флексии стопы (ЭМГ-проявление т.н. «синдрома натяжения нервного ствола») и, соответственно, рефлекторным ограничением максимального произвольного напряжения тестируемой мышцы. Иными словами, диссоциация в степени снижения СА ЭМГ и А-МО косвенно характеризует степень интенсивности болевых ощущений, возникающих у пациента в условиях выполнения им функциональной пробы.

Аналогичная картина наблюдалась и в отведении от m. rectus femoris: СА ЭМГ на БПК оказалась снижена относительно контрольных величин на 31,7 %, на МПК – на 24,4 %; А-МО соответственно на 12,7 % и 7,1 %. Предполагается, что снижение А-МО m. rectus femoris обусловлено функциональной разгрузкой «антигравитационных» групп нижних конечностей.

Несколько иные результаты получены при сопоставлении показателей произвольной и вызванной биоэлектрической активности m. gastrocnemius (c.l.). Показано, что СА ЭМГ указанной мышцы на БПК была ниже контрольной величины на 30,0 %, а А-МО – на 26,5 %. Из приведенных данных видно, что разница между относительными величинами показателей незначительна. На менее страдающей конечности наблюдалась аналогичная картина – СА ЭМГ по сравнению с контролем была снижена на 15,0 %, а А-МО – на 16,2 %. Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии эффекта увеличения интенсивности болевых ощущений при выполнении функциональной пробы.

Что касается выявленной в определенных отведениях диссоциации между степенью снижения амплитуд произвольной и вызванной биоэлектрической активности тестируемой мышцы, то этот феномен может быть использован в качестве дополнительной (наряду с применением шкал VAS и NRS) количественной характеристики выраженности и локализации болевого синдрома у больных с грыжей межпозвонкового диска в поясничном отделе позвоночника. Для количественной оценки интенсивности ишиалгии при дискогенном корешковом синдроме нами предложено определять значение соотношения средней амплитуды суммарной ЭМГ диагностически значимой мышцы нижней конечности, зарегистрированной в условиях функционального натяжения пострадавшего нервного ствола, и максимальной амплитуды «моторного ответа» тестируемой мышцы (СА ЭМГ/А-МО), а затем – сопоставлять его со средним значением аналогично рассчитанного показателя у здоровых субъектов. Если анализируемый показатель не превышает 30 % контрольной величины, диагностируется наличие у пациента значительно выраженного болевого синдрома; при его значениях 31-60 % – наличие умеренно выраженного болевого синдрома, и свыше 60 % - слабовыраженного болевого синдрома. При этом предусматривается, что при радикулопатии LV исследуют m. gastrocnemius (cap. lat.) в условиях выполнения максимально возможной тыльной флексии стопы, а при радикулопатии S1 – m. tibialis anterior в условиях выполнения максимально возможной подошвенной флексии стопы [6].

Установлено, что у больных 2 группы (со спондилолистезом позвонка LIV) в большинстве отведений отмечалось умеренное снижение СА ЭМГ, выраженное примерно в равной степени (табл. 2). В частности, СА в отведении от m. rectus femoris была снижена (р<0,05) относительно контрольных (здоровые испытуемые) величин (N=0,41±0,04 мВ) на 34,1 %, а в отведении от m. gastrocnemius (cl) - на 35,0 % (р<0,05) при контрольном значении 0,40±0,05 мВ. Максимальный же моторный дефицит был выявлен в отношении m. biceps femoris. В отведении от данной мышцы СА ЭМГ оказалась ниже (р<0,05) нормы на 40,3 % (N= 0,62±0,08 мВ). Минимально измененными оказались показатели ЭМГ m. tibialis anterior, СА которой была ниже контрольных величин в среднем лишь на 4,6 % (N = 0,65±0,03 мВ).

ЧСК ЭМГ в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) была в пределах нормы (N = 268,0±21,7 кол./с). В остальных отведениях величина показателя оказалась несколько ниже (р<0,05) контрольных (N) величин (табл. 2). В частности, в отведении от m. tibialis anterior на 8,0 % (N = 304,3±14,2 кол./с), m. rectus femoris – на 20,8 % (N = 238,3±17,9 кол./с), m. biceps femoris – на 20,2 % (N = 250,0±18,4 кол./с).

Снижение А-МО наблюдалось в диапазоне от легкой до умеренной степени выраженности (табл. 2).

Выявлено, что максимально (на 33,8 %) были снижены значения А-МО в отведении от m. flexor dig.br. (N=18,13±0,67 мВ). В остальных отведениях А-МО оказалась снижена по сравнению с контрольными величинами в меньшей степени: m. extensor dig. br. на 21,1 % (N = 10,58±0,40 мВ), m. rectus femoris – на 20,6 % (р<0,05) (N = 21,10±0,44 мВ), m. gastrocnemius (c.l.) – на 26,3 % (р<0,05) (N = 31,46±0,46 мВ). Минимальный дефицит иннервации (снижение А-МО на 13,0 %) был зарегистрирован в отведении от m. soleus (N = 26,56±0,56 мВ), а также от m. tibialis anterior, амплитуда М-ответа которой незначительно отличались от контрольных величин – всего на 6,4 % (N = 7,85±0,17 мВ).

В отношении характеристик Н-рефлексов выявлено, что во всех тестируемых отведениях (m. gastrocnemius (c.l.), m. soleus слева и справа) среднее значение А-Hmax было значительно ниже (табл. 2) контрольных величин (здоровые испытуемые). В частности А-Hmax m. gastrocnemius (c.l.) оказалась достоверно (р<0,05) ниже N (7,24±0,41 мВ) на 50,3 %, а в отведении от m. soleus – на 44,3 % (N = 9,66±0,53 мВ). Средняя величина А-Hmax, выраженная в процентах от амплитуды М-ответа, в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) составила 15,5 % (при N = 23,0 %), а от m. soleus - 23,3 % (N = 36,4 %), что соответственно ниже нормативного уровня на 32,6 % и на 36,0 %. Полученные результаты согласуются с представленными в литературе данными, свидетельствующими о том, что при спондилолистезе позвонка LIV развивается стойкое нарушение рефлекторной возбудимости спинальных мотонейронов [1].

У больных со спондилолистезом из всех рассматриваемых характеристик ТВП m. tibialis anterior лишь амплитуда оказалась несколько сниженной и составила 4,63±0,73 мВ, что ниже нормы (5,04±0,28 мВ) на 8,1 % (р>0,05). Остальные параметры ТВП существенно не отличались от контрольных величин (см. выше): латентность – 28,13±0,86 мс, длительность – 39,37±3,02 мс.

Сопоставление данных, полученных при обследовании больных 1 и 2 групп, свидетельствует о том, что ЭНМГ-проявления сенсомоторного дефицита в системе нижних конечностей у пациентов с грыжами межпозвонковых дисков характеризуются, прежде всего, отчетливой латерализацией корешкового синдрома. Кроме того, у пациентов 2 группы (спондилолистезы) в ряде отведений наблюдаются существенно (р<0,05) более низкие средние величины ЧСК-ЭМГ, А-МО и А-Нmax, чем у больных 1 группы (табл. 2).

Таблица 2

ЭМГ-показатели мышц нижних конечностей у больных со спондилолистезом L IV позвонка (М±m)

|

Мышца |

СА-ЭМГ (мВ) |

ЧСК-ЭМГ (кол./с) |

А-МО (мВ) |

А-Нmax (мВ) |

|

m. biceps femoris |

0,37±0,05* (59,7) |

199,4±14,2*+# (79,8) |

— |

— |

|

m. tibialis anterior |

0,62±0,06 (95,4) |

280,0±9,4* (92,0) |

7,35±0,40# (93,6) |

— |

|

m. rectus femoris |

0,27±0,03* (65,9) |

188,8±11,0*+# (79,2) |

16,76±0,99*# (79,4) |

— |

|

m. gastrocnemius (c.l.) |

0,26±0,03* (65,0) |

266,9±13,0 (99,6) |

23,19*±2,48 (73,7) |

3,60±0,98*# (49,7) |

|

m. soleus |

— |

— |

23,10±2,49 (87,0) |

5,38±1,38 (55,7) |

|

m. extensor dig.br. |

— |

— |

8,35±1,64 (78,9) |

— |

|

m. flexor dig.br. |

— |

— |

12,00±2,20 (66,2) |

— |

Примечание: в скобках приведены показатели, выраженные в % от контрольных величин (здоровые испытуемые); * – значения, статистически значимо (р<0,05) отличающиеся от контрольных величин; + - значения, статистически значимо (р<0,05) отличающиеся от величин, полученных при тестировании БПК больных с грыжей межпозвонкового диска на уровне Liv-L v ; # - значения, статистически значимо (р<0,05) отличающиеся от величин, полученных при тестировании МПК больных с грыжей межпозвонкового диска на уровне Ь^Цт

ВЫВОДЫ

-

1. У больных с грыжами межпозвонкового диска на уровне LIV-V, как правило, страдают обе нижние конечности, несмотря на наличие у большинства обследованных больных выраженной латерализации клинических признаков радикулопатии. Характерная для данных пациентов асимметричность дисфункции ней-ромоторного аппарата нижних конечностей выражается в умеренном снижении ЭМГ-показателей в отведении от мышц одной («более пораженной») конечности и легких нарушениях со стороны «менее пораженной».

-

2. При смещении позвонка, как следствия прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса в позвоночном столбе, асимметрия сенсомоторных нарушений нивелируется за счет снижения функци-

- ональных характеристик «менее пораженной» конечности. У пациентов со спондилолистезом позвонка LIV (2 группа) ЭМГ-признаки сенсомоторного дефицита в системе нижних конечностей более выражены, чем у лиц с грыжами межпозвонкового диска LIVV (1 группа).

-

3. На основе положения о том, что СА ЭМГ, прямо пропорциональная величине развиваемого мышцей усилия, в значительной степени лимитируется интенсивностью болевых ощущений, обостряющихся в условиях применение функциональной пробы («максимальное произвольное напряжение»), был предложен способ ЭМГ-оценки имеющегося на момент обследования нейропатического болевого синдрома.