Особенности пространственно-временных качеств спортсменов, специализирующихся в ситуационных видах спорта

Автор: Тришин Е.С., Катрич Л.В., Бердичевская Е.М., Кобзев О.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14264077

IDR: 14264077

Текст статьи Особенности пространственно-временных качеств спортсменов, специализирующихся в ситуационных видах спорта

Способность оценивать время и пространство – важнейшие факторы, определяющие результативность в спорте [6, с. 38; 13, с. 116]. В спортивной физиологии исследование свойств пространственно-временного восприятия человека признано перспективным научным направлением [1, с. 277; 3, с. 52; 14, с. 71]. Известны единичные сведения о специфике их проявлений у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в футболе [8, с. 23], настольном теннисе [13, с. 116], баскетболе [6, с. 38], боксе [9, с. 285], борьбе [7, с. 51], акробатике [4, с. 96] и др. Сведений о пространственно-временном восприятии квалифицированных регбистов нами не обнаружено.

Требования, которые спортивная деятельность предъявляет к пространственно-временным свойствам спортсменов, определяются особенностями из- бранного вида спорта. Это наблюдается как при быстро изменяющейся ситуации в условиях недостатка времени, что вызывает нервно-психическое напряжение, так и при монотонии, когда активизируются процессы торможения в ЦНС [11, с. 295]. Относительно ситуационных видов спорта (в частности, спортивной борьбы и настольного тенниса) доказано, что стрессирующие условия требуют высокого уровня развития таких психофизиологических показателей, как восприятие пространства и времени [11, с. 305, 12, с. 4]. Причиной, прежде всего, является большой объем поступающей и постоянно изменяющейся информации, которая должна обрабатываться спортсменом точно и в минимальные отрезки времени [11, с. 305]. Известно, что в ряде видов спорта время РДО и время реакции выбора включают в перечень модельных характеристик квалифицированных спортсменов [6, с. 38; 12, с. 20].

Настольный теннис относится к числу технически очень сложных комплексных видов спорта [16, с. 7]. Успех базируется на своевременном принятии решения о выполнении удара, в начале и конце игрового движения в строго определенное время, связанном с особенностями полета мяча (т. н. синхронизация удара). Внешний вид игры, как и действия спортсмена, зависят от размера игровой площадки, скорости полета мяча, скорости удара и времени, необходимого для принятия решения, и ответной реакции [16, с. 7]. Поэтому преимущества в игре зависят от способности предельно быстро и адекватно оценивать пространство и время, знание которых позволяет приспосабливаться к постоянно и быстро изменяющимся факторам [2, с. 71].

Действия регбиста также зависят от множества факторов, в том числе от размера и пространственного видения игрового поля, темпа игры, ситуации адекватного выбора технико-тактического элемента [5, с. 3]. Преимущество между равными по уровню командами достигается при условии, что спортсмены могут быстрее и лучше адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на игровом поле, быстрее анализируют многоканальную сенсорную информацию и своевременно принимают решение.

Целью исследования явилась оценка времени сложных сенсомоторных реакций как компонентов пространственно-временных свойств квалифицированных спортсменов, специализирующихся в регби и настольном теннисе.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 48 спортсменов разной спортивной квалификации (МСМК, МС, КМС), в том числе 30 теннисистов (члены сборной команды России и Краснодарского края), и 18 регбистов (члены профессионального Регби-клуба «Кубань»). Отдельно проведен сравнительный анализ результатов у регбистов с квалификацией МСМК (2 группа) и МС, КМС (3 группа). Возраст исследуемых спортсменов, занимающихся настольным теннисом, составил 20,4±1,9 года, а регби – 23,4±2,1 года. Для сравнительного анализа была сформирована контрольная группа из 26 лиц мужского пола, не занимающихся спортом.

Пространственно-временные свойства спортсменов исследовали с помощью компьютерной программы «Исследователь временных и пространственных свойств человека» (ИВПС) [7, с. 51] и двух пространственно-временных тестов:

-

1) «реакция на движущийся объект» (РДО), которая отражает степень сбалансированности процессов центрального возбуждения и торможения. РДО представляет собой разновидность сложной сенсомоторной реакции, которая, помимо сенсорного и моторного периодов, включает период сложной обработки сенсорного сигнала в ЦНС. При этом необходима зрительная экстраполяция – пространственно-временное предвидение, в какой точке и в какой момент окажется перемещающийся на экране монитора предмет. РДО рассматривают как реакцию на упреждение события, время которой зависит от скорости движения объекта, за которым следят, а также как рефлекс на время. Компьютер автоматически подсчитывает время реагирования, а при опережающих реакциях – время опережения;

-

2) «время реакции выбора» (ВРВ), которое также рассматривается как один из вариантов сложной, но другой сенсомоторной реакции. Время реагирования зависит от «центральной задержки», обратно пропорциональной лабильности ЦНС. ВРВ можно расценивать как быстрый и правильный выбор одного значимого стимула из нескольких, что особенно важно в различных видах спортивной деятельности ситуационного характера (спортивные игры, единоборства).

Полученные данные и расчетные величины обрабатывали с использованием статистического пакета «STATISTICA 7». Рассчитывали среднюю арифметическую (М), её среднюю ошибку (±m); определяли достоверность различий (p) непараметрическими методами для связанных (T-критерий Вилкоксона) и несвязанных (U-критерий Манна-Уитни) выборок.

При проведении экспериментальной части соблюдали современные Международные этические нормы исследований человека.

Результаты исследования и их обсуждение.

Анализ данных, полученных в тесте РДО, который в ситуационных видах спорта, особенно в настольном теннисе, является одним из важнейших критериев определения результативности, показал, что спортсмены, независимо от спортивной специализации и уровня мастерства, реагируют на движущийся объект быстрее, чем нетренированные лица мужского пола (таблица).

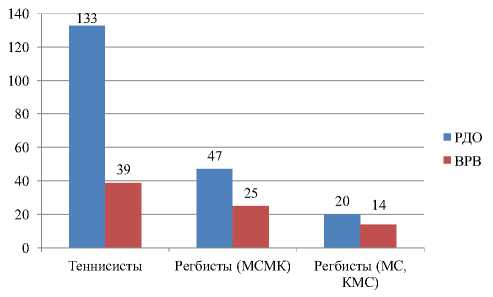

Преимущество теннисистов (I группа) было максимальным, составляя 133 % (рисунок; р1-4<0,001). У топ-спортсменов II группы (МСМК), специализирующихся в регби, преимущество было меньше (47 %) (рисунок; р2-4<0,001), а у менее квалифицированных регбистов III группы (МС, КМС) – всего 20 % (рисунок; р3-4<0,001).

Таблица

Сравнительный анализ пространственновременных параметров в исследуемых группах (M±m)

|

№ |

Группы исследуемых лиц |

Наименование теста |

|

|

РДО (с) |

ВРВ (с) |

||

|

1 |

Теннисисты (МСМК, МС, КМС) |

0,131±0,012 |

0,310±0,01 |

|

2 |

Регбисты (МСМК) |

0,207±0,011 |

0,344±0,02 |

|

3 |

Регбисты (МС, КМС) |

0,254±0,018 |

0,378±0,19 |

|

р 1-2 |

≤0,05 |

≤0,05 |

|

|

р 1-3 |

≤0,05 |

≤0,05 |

|

|

р 2-3 |

≤0,05 |

>0,54 |

|

|

4 |

Нетренированные сверстники |

0,305±0,01 |

0,430±0,01 |

|

р 1-4 |

<0,001 |

<0,001 |

|

|

р 2-4 |

<0,001 |

<0,001 |

|

|

р 3-4 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Рисунок. Преимущества пространственно-временных свойств спортсменов по сравнению с нетренированными сверстниками (в %; р≤0,05)

Сравнительный анализ времени РДО между игроками, специализирующимися в различных видах спорта, выявил преимущество теннисистов по сравнению с топ-регбистами (на 58 %; р1-2≤0,05) и еще большее – по сравнению с менее квалифицированными регбистами (на 93 %; р1-3≤0,05). Таким образом, преимущество во времени РДО у топ-регбистов (МСМК) по сравнению с менее квалифицированными спортсменами (МС, КМС) составило 22 % (р2-3≤0,05).

Анализ данных, полученных в тесте ВРВ, который во всех игровых видах спорта является одним из основных критериев определения успешности, показал, что у спортсменов, независимо от спортивной специализации и уровня мастерства, ВРВ короче, чем у нетренированных лиц мужского пола (таблица). Так, у спортсменов-теннисистов преимущество было максимальным, составляя 39 % (рисунок; р1-4<0,001). У топ-регбистов II группы (МСМК) преимущество сглаживалось до 25 % (рисунок; р2-4<0,001), а у регбистов III группы (МС, КМС) – до 14 % (рисунок; P3-4<0,001).

Сравнительный анализ ВРВ между спортсменами игровых видов спорта показал, что лучшие показатели обнаружены у квалифицированных теннисистов. Они на 11 % опережают элитных регбистов (р1-2≤0,05) и на 22 % – менее квалифицированных регбистов (р1-3≤0,05). Сравнительный анализ ВРВ между регбистами II и III групп достоверных различий по ВРВ не обнаружил (р2-3>0,5), однако необходимо обратить внимание на тенденцию к более быстрой (на 10 %) реакции выбора у элитных регбистов.

Таким образом, у квалифицированных спортсменов, независимо от специфики игровой специализации, параметры пространственно-временных характеристик существенно отличаются от таковых у нетренированных лиц мужского пола, давая более оперативную и объективную информацию. Очевидно, что в игровых видах спорта успешность спортивной деятельности определяется не только способностью преобразования энергии, но и возможностью обработки большого объема информации в единицу времени [6, с. 38; 11, с. 293].

Помимо совершенствования двигательных действий у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта, происходит формирование тактического мышления – специализированной формы умственной деятельности. Для этого необходим высокий уровень быстрой и объективной оценки сложных сенсомоторных реакций на раздражители разной модальности [11, с. 305]. Кроме того, лучшие показатели РДО и ВРВ у игровиков объясняются их способностью к экстраполяции, которая особенно важна в различных видах спортивной деятельности ситуационного характера [12, с. 20]. В игровых видах спорта на основе высокого развития тактического мышления формируется способность предугадывать действия соперников, тем самым получая преимущество в той или иной игровой ситуации. По указанной причине основной формой церебральной активности в ситуационных видах спорта является не «отработка» двигательных стереотипов, а совершенствование «творческих» функций [17, с. 80]. С этим связано большое значение процессов восприятия и переработки информации в ЦНС. Уменьшение времени сложной двигательной реакции у квалифицированных спортсменов по сравнению с лицами мужского пола, не занимающимися спортом, указывает на увеличение скорости протекания и подвижности нервных процессов в ЦНС, а также возбудимости и лабильности нервно-мышечного аппарата спортсменов [11, с. 307].

Исходя из вышеизложенного, преимущество в текстах РДО и ВРВ, которые отражают соотношение возбудительных и тормозных процессов в ЦНС и являются сложной задачей для нейроструктур, свидетельствует об успешной адаптации спортсменов, которые профессионально занимаются настольным теннисом и регби.

Однако проведённые исследования выявили и различия в параметрах времени сложных сенсомоторных реакций у теннисистов и регбистов. При этом обнаружена зависимость от характера теста, спортивной специализации и уровня квалификации.

Указанные факторы являются причиной того, что теннисисты обладают более совершенным пространственно-временными восприятием, чем регбисты (по исследованным показателям). Этот факт, помимо того что время сложной сенсомоторной реакции является генетически запрограммированным механизмом, объясним спецификой вида спорта [11, с. 292]. Дело в том, что в настольном теннисе значительный поток информации поступает из небольшого пространства и в особенно краткие временные промежутки [2, с. 7]. В настольном теннисе все решается за доли секунды. Только те игроки, которые обладают быстрой реакцией, имеют шансы на успех [2, с. 48; 16, с. 29]. Так, средняя скорость полета мяча составляет 60-70 км/ч, а при мощных ударах – до 200 км/ч. Интервалы времени между ответными ударами, в среднем, составляют 0,4 с [2, с. 49; 16, с. 7]. В регби поток поступающей информации, напротив, связан с большим игровым полем, где совершается предельно разнообразное количество действий с контактным противоборством между игроками, которое усложняет обработку данных [15, с. 144]. Все вышесказанное является причиной наиболее существенного преимущества теннисистов по параметру РДО по сравнению с регбистами.

Анализируя причины преимущества теннисистов по параметру ВРВ, следует обратить внимание на тот факт, что настольный теннис состоит из сложных и не всегда однозначных последовательностей движений, поэтому лишь в 40 % случаев можно применять заранее отработанные схемы двигательной активности [16, с. 7]. Составляющие успеха – умение видеть, предугадывать действия соперника и рассчитывать свои будущие действия заранее [2, с. 52; 14, с. 71; 16, с. 9]. Теннисист с развитым тактическим мышлением программирует последующие действия еще до того, как соперник коснулся мяча ракеткой [16, с. 23]. Реакция обычно следует на то, что соперник собирается совершить, а не на то, что он уже сделал (реакция антиципации). Доказано, что в индивидуальных видах спорта имеют место более совершенные механизмы экстраполяции, а при решении групповых задач в условиях противоборства роль антиципации в структуре мышления усложняется [10, с. 78].

Преимущество топ-регбистов по сравнению с игроками меньшей квалификации является, по-видимому, следствием многолетнего спортивного отбора. Кроме того, топ-регбисты являются игроками основной команды, а регбисты меньшей квалификации – запасными и игроками дубля. Поэтому можно предположить, что топ-регбистам свойственна более совершенная пространственно-временная организация в связи с большим игровым опытом в соревновательных условиях наивысшей сложности (соревнования международного уровня) и ведущими ролями, которые они занимают в команде.

Заключение.

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод, что квалифицированные спортсмены игровых видов спорта по пространственно-временным параметрам, исследованным в данной работе, превосходят нетренированных сверстников. Время сложных сенсомоторных реакций зависит от характера теста, спортивной специализации и уровня квалификации. Теннисистам по сравнению с регбистами различной квалификации свойственна более быстрая реакция выбора и, особенно, реакция на движущийся объект. В то же время преимущество топ-регбистов по сравнению с игроками меньшей квалификации распространяется только на время реакции на движущийся объект.

Выявленные нами параметры особенностей сложных сенсомоторных параметров пространственно-временных свойств у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в настольном теннисе и регби, могут быть рекомендованы в качестве ориентиров для получения оперативной и объективной информации об уровне развития сенсорных функций и специальных психомоторных способностей, использоваться как один из критериев оценки функционального состояния и адаптоспособности к требованиям избранного вида спорта. В перечень модельных пространственно-временных характеристик теннисистов и регбистов (МСМК) можно включить время сложной сенсомоторной реакции на движущийся объект и время реакции выбора.

Список литературы Особенности пространственно-временных качеств спортсменов, специализирующихся в ситуационных видах спорта

- Бердичевская Е. М. Асимметрия пространственно-временного реагирования у высококвалифицированных спортсменов-стрелков/Е. М. Бердичевская, В. А. Ставинова, И. Э. Хачатурова//Тезисы II съезда физиологов СНГ. -М.; Кишинев, 2008. -С. 277-278.

- Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса: учебник для студ. высш. учеб. заведений/Г. В. Барчукова, В. М. Богушас, О. В. Матыцин. -М.: Издательский центр «Академия», 2006. -528 с.

- Водолажская М. Г. Особенности центральной регуляции аутохронометрии/М. Г. Водолажская//XVIII съезд физиологического общества имени И. П. Павлова: тезисы докладов. -Казань; М., 2001. -С. 52.

- Друшевская В. Л. Особенности процессов восприятия времени и пространства у акробатов/В. Л. Друшевская//Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: «Биология, клиническая медицина. -2011. -№ 3. -С. 96-101.

- Иванов В. А. Интегральная подготовка в структуре тренировочного процесса квалифицированных регбистов: автореф. дис. … канд. пед. наук/В. А. Иванов. -М., 2004. -23 с.

- Корягина Ю. В. Спортивная хронобиология: проблемы и перспективы/Ю. В. Корягина//Лечебная физкультура и спортивная медицина. -2014. -№ 3 (123). -С. 38-43.

- Корягина Ю. В. Исследователь временных и пространственных свойств человека/Ю. В. Корягина, С. В. Нопин//Теория и практика физической культуры. -2004. -№ 2. -С. 51-55.

- Малука М. В. Особенности технической подготовленности сенсомоторных реакций футболистов разной квалификации с учетом асимметрии нижних конечностей/М. В. Малука, А. С. Гронская, А. А. Семенюков, Я. Е. Бугаец, Д. В. Чобот//Физическая культура, спорт -наука и практика. -2016. -№ 4. -С. 23-27.

- Муфтахина Р. М. Особенности некоторых психофизиологических функций праворуких и леворуких боксеров/Р. М. Муфтахина, Э. Ш. Шаяхметова//Вестник Челябинского государственного педагогического университета. -2009. -№ 10. -С. 285-291.

- Савва Н. Б. Эффекты антиципации у студентов-баскетболистов/Н. Б. Савва, К. В. Чаплынская//Физическое воспитание и спортивная тренировка. -№ 2 (6). -2013. -С. 78-81.

- Солодков А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учеб. изд. -6-е, испр. и доп./А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. -М.: Сов. спорт, 2016. -324 с.

- Тришин Е. С. Физиологические особенности функциональных асимметрий, пространственно-временных свойств и позной устойчивости квалифицированных спортсменов, специализирующихся в настольном теннисе: автореф. дис. … канд. биол. наук/Е. С. Тришин -Краснодар, 2015. -24 с.

- Тришин Е. С. Role of functional asymmetry in time and space perception in top-level athletes qualifying in table tennis/Е.S. Trishin//Publication of scientific abstracts. The VIII Annual International Conference for Students and Young Researchers "Modern University Sport Science", RSUPESY&T. -M. -2014. -116-119 p. 15.

- Тришин Е. С. Учет индивидуального профиля асимметрии в оценке восприятия пространства у спортсменов, специализирующихся в настольном теннисе/Е. С. Тришин//Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии повышения спортивной работоспособности». -Великие Луки, 2013. -С. 71.

- Фесенко А. Г. Микроэлементная коррекция функционального состояния организма профессиональных регбисток в соревновательный период/А. Г. Фесенко//Вестник ОГУ. -№ 15 (134). -2011. -С. 144-149.

- Худец Р. Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым/Р. Худец. -М.: Виста Спорт, 2005. -272 с.

- Козiна, Ж.Л. Результати застосування психофiзiологiчних методiв дослiдження в ситуацiйних видах спорту/Ж.Л. Козiна, Н.А. Коломiець, Е.П. Волков, А.О. Яловенко//Слобожанський науково-спортивний вiсник. -Харкiв: ХДАФК. -2006. -№9. -С. 80 -86.