Особенности протеома сыворотки крови больных плоскоклеточными карциномами головы и шеи

Автор: Какурина Гелена Валерьевна, Кондакова Ирина Викторовна, Чойнзонов Евгений Лхамацыренович, Шишкин Дмитрий Александрович, Черемисина Ольга Владимировна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сравнительной оценки протеома сыворотки крови в группах больных ПКГШ с метастазами, без метастазов и здоровых волонтеров с помощью комбинации методов 1D-SDS PAGE градиентного гель-электрофореза и массспектрометрического анализа. Предложенный дизайн исследования показал, что протеом сыворотки крови в группах здоровых волонтеров и больных ПКГШ с метастазами и без клинического проявления прогрессирования заболевания различен. В сывороточном протеоме больных ПКГШ представлены белки, участвующие в различных клеточных процессах, которые могут быть предложены для дальнейшего изучения в качестве потенциальных маркеров опухолевой прогрессии.

Протеомика, плоскоклеточные карциномы головы и шеи, маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14056321

IDR: 14056321 | УДК: 617.51/.53-006.61:577.112:612.398.12

Текст научной статьи Особенности протеома сыворотки крови больных плоскоклеточными карциномами головы и шеи

Плоскоклеточные карциномы головы и шеи (ПКГШ) являются основным морфологическим типом опухолей головы и шеи (около 90 %), составляя около 5 % всех злокачественных новообразований. Клиническое течение ПКГШ отличается крайней агрессивностью и долгим бессимптомным течением [3]. Местные рецидивы и метастазы в лимфоузлы шеи сокращают 5-летнюю выживаемость пациентов вдвое [2, 4]. Имеющиеся на сегодняшний день методы обнаружения метастазов на ранних этапах прогрессии опухоли до их клинического проявления недостаточно эффективны и надежны. Несмотря на активный поиск молекулярных маркеров прогрессии данного заболевания, до сих пор не предложен ни один вариант диагностической панели, включающей белковые маркеры, отра- жающие биологическое поведение опухоли и ее реакцию на терапевтические воздействия, которая была бы достаточна для проведения стандартного клинического исследования [1].

С развитием протеомных технологий появилась возможность проводить полномасштабные исследования изменений белкового спектра тканей и биологических жидкостей организма больного, что открывает новые подходы к ранней диагностике, прогнозу и таргетной терапии ПКГШ. Основной массив исследований последних лет в основном связан со сравнительным анализом протеома злокачественных и соответствующих нормальных клеточных культур или злокачественных и нормальных тканей. При этом используются оборудование с большой производительностью и вы- сокотехнологичные, дорогостоящие и трудоемкие методы (3–4 дня), которые имеют свои недостатки. Альтернативой может стать использование одномерного денатурирующего гель-электрофореза (в градиентном ПААГ) (1D-SDS PAGE) в сочетании с масс-спектрометрическими методами анализа протеома сыворотки крови больных. Одномерный гель-электрофорез, обладая известными преимуществами перед двумерным электрофорезом, позволяет не упустить из сравнительного анализа высокозаряженные и гидрофобные мембранные белки [15, 16].

В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ протеома сыворотки крови здоровых лиц и больных с верифицированным диагнозом плоскоклеточная карцинома головы и шеи, что позволило идентифицировать несколько белков, определение содержания которых может быть информативным в плане прогноза заболевания.

Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки протеома сыворотки крови в группах больных ПКГШ с метастазами, без метастазов и здоровых волонтеров и определение возможности применения 1D-SDS PAGE денатурирующего градиентного гель-электрофореза в сочетании с масс-спектрометрическим анализом для выявления возможных биомаркеров ПКГШ и прогрессии этого заболевания.

Материал и методы

В исследование включены здоровые волонтеры и больные ПКГШ, получавшие лечение в отделении опухолей головы и шеи ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН (г. Томск). Работа проведена с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности в соответствии с «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан» (Указ Президента РФ 39 от 24.12.93 № 2288), получено разрешение этического комитета института. Материалом для исследования явилась сыворотка крови 19 первичных больных ПКГШ с гистологически верифицированным диагнозом и 10 здоровых волонтеров. Группа больных с ПКГШ с метастазами составила 9 (Т2–4N1–2M0), без метастазов 10 человек (T1–2N0M0). Средний возраст обследованных больных составил 53 ± 5,3 года.

не идентифицированного программой Biotools 3.2, проводили с помощью программы «секвенирование De Novo». Достоверность предлагаемых программой последовательностей проверяли путем сравнения экспериментально полученных молекулярных масс фрагментов с теоретически рассчитанными при помощи функции Sequence Editor.

Результаты и обсуждение

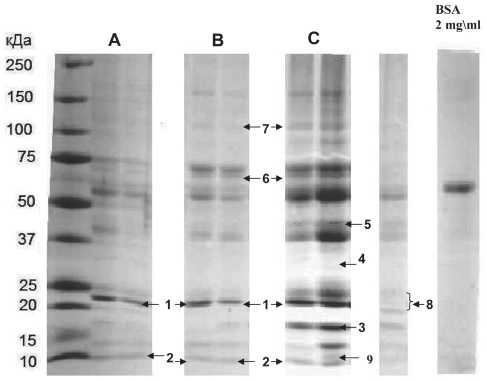

Сравнительный анализ электрофореграмм, полученных с помощью одномерного градиентного 7–16 % гель-электрофореза сыворотки крови здоровых волонтеров и обследованных групп больных с ПКГШ, включающих подгруппы с регионарными метастазами и без метастазов, позволил обнаружить различия в интенсивности белковых полос в диапазоне масс от 10 кДа до 150 кДа. Сравнение электрофореграмм сыворотки крови больных с ПКГШ без метастазов и здоровых лиц показало отличие в интенсивности окраски полос, содержащих белки массой 10кДа, 25 кДа, 50 кДа и 75 кДа. У всех больных, имеющих регионарные метастазы, обнаружены белковые полосы в районе масс 10 кДа, 12кДа, 15 кДа, 18 кДа, 40 кДа, 100 кДа, интенсивность которых была выше по сравнению с группой здоровых и группой пациентов с ПКГШ без метастазов. Методами масс- спектрометрического анализа в выделенных бендах упомянутые выше белки были идентифицированы как: аполипопротеины А1 и А2, транстирретин, се-ротрансферрин, протеинфосфатаза 1В, комплемент С3, субъединицы гемоглобина α и β, матриксный экстрацеллюлярный фосфогликопротеин (MEPE), сывороточный амилоид А (таблица).

У 2 больных, имеющих метастазы, идентификация спектров выделенных белковых полос с молекулярной массой 110 кДа и 150 кДа выявила наличие нескольких белков в одном бенде, причем состав их был различен. В сыворотке крови больного со стадией процесса T3N1M0 (умершего через 7 мес после постановки диагноза) в области белковой полосы массой около 20–22 кДа была идентифицирована транкированная форма аполипоротеина А1, в отличие от остальных исследуемых лиц, где идентифицировалась полноразмерная форма апо-липоротеина (рис. 1).

Увеличение уровня аполипоротеина А1-2, транстирретина, серотрансферрина, сывороточного амилоида А и комплемента С3 при опухолях различной локализации подтверждается литературными данными и отражает реакцию организма на развитие патологического процесса [9]. Различия в составе обнаруженных нами белков, вероятно,

Таблица

Идентифицированные белки, полученные из выделенных белковых полос при разделении белков сыворотки крови в исследуемых группах.

|

Идентифицированные белки |

ID |

Mr |

Score |

Sequence Coverag |

|

Apolipoprotein A-I |

APOA1_HUMAN |

30759 |

200 |

68 % |

|

Apolipoprotein A-II |

APOA2_HUMAN |

11282 |

81 |

58 % |

|

Hemoglobin subunit alpha |

HBA_HUMAN |

15305 |

68 |

49 % |

|

Hemoglobin subunit beta |

HBB_HUMAN |

16102 |

149 |

85 % |

|

Serum amyloid A protein |

SAA_HUMAN |

13524 |

89 |

71 % |

|

Adenylyl cyclase-associated protein 1 |

CAP1_HUMAN |

51823 |

73 |

30 % |

|

Alpha-2-macroglobulin |

A2MG_HUMAN |

163189 |

70 |

20 % |

|

Myosin-15 |

MYH15_HUMAN |

224479 |

69 |

27 % |

|

Ashwin |

ASHWN_HUMAN |

25843 |

68 |

36 % |

|

Matrix extracellular phosphoglycoprotein |

MEPE_HUMAN |

58384 |

60 |

26 % |

|

Serotransferrin |

TRFE_HUMAN |

79280 |

60 |

32 % |

|

Protein phosphatase 1B |

PPM1B_HUMAN |

52609 |

63 |

39 % |

|

Complement C3 |

CO3_HUMAN |

188569 |

64 |

26 % |

Примечание: ID – аббревиатура названия белков в соответствии с базами данных NCBI; Mr – молекулярная масса белков; Score = -10×lgP, где P – вероятность того, что белок, который был сопоставлен масс-спектру из баз данных, является неверным. Все результаты поиска белков со значением Score больше 50 являются достоверными; Sequence Coverag – процент покрытия аминокислотной последовательности белка по базам данных. Достоверным считается показатель от 15 до 90 %.

связаны с наличием сопутствующих заболеваний. Однако некоторые авторы утверждают, что, например, более агрессивный тип ПКГШ связан с дифференциальной экспрессией некоторых белков, в том числе и некоторых форм аполипопротеина (преАро1, Аро1). По их мнению, аполипопротеины могут как служить носителем, так и косвенно способствовать развитию опухоли через активацию киназ [10]. Более того, результаты исследований, проведенных на животных, показали, что продукты протеолитического расщепления плазминогена, аполипопротеина(а) и других белков, содержащих домены типа kringle, имеют антиангиогенные и антиопухолевые свойства как in vitro, так и in vivo [17, 18]. Сывороточный амилоид А известен как маркер повреждения ткани или воспаления, относится к белкам острой фазы и предлагается как индивидуально, так и в комбинации с гаптоглобином и комплементом С3, для дифференциальной диагностики рака различных локализаций [7]. Обнаруженный в данной работе белок MEPE участвует в минерализации костей и является членом семейства белков SIBLING. SIBLING – растворимые, секретирующиеся белки, которые могут модулировать адгезию клетки путем взаимодействия их с поверхностными рецепторами клетки, такими как интегрины. Показана роль остеопонтина в прогрессии рака, который является одним из членов семейства SIBLING. Кроме того, накапливаются новые данные о возможной роли в неопластических процессах других членов семейства SIBLING [5]. Так, некоторые члены семейства SIBLING участвуют в регуляции активности металлопротеиназ ММП 2, 3, 9, что коррелирует с плохим прогнозом заболевания [8]. Роль МЕРЕ в качестве маркера прогноза заболевания ПКГШ до сих пор не обсуждалась. Высокая экспрессия МЕРЕ наблюдается в опухолях (чаще мезенхимального происхождения), которые вызывают онкогенную остеомаляцию [6, 12]. Причастность белков SIBLING ко многим звеньям прогрессии опухолевого процесса делает их потенциально ценными кандидатами в качестве эффективных биомаркеров.

Известно, что протеинфосфатаза 1В (PPM1B, PP2CB) участвует в МАРК-киназном сигнальном пути регуляции многих клеточных процессов, включающих регуляцию пролиферации (TAK1→NFkB путь), транскрипции и апоптоза (WNT-сигнальный путь) . TAK1 (TGF-β активи-

Рис. 1. Различие в белковых полосах электрофореграмм, полученных при разделении белков сыворотки крови здоровых доноров (A), больных ПКГШ без метастазов (B) и больных ПКГШ с метастазами (С).

Примечание: 1 – апоА1; 2 – апоА2; 3 – неидентифицирован;

4 – транстирретин; 5 – протеинфосфатаза 1В; 6 – комплемент С3; 7 –матриксный экстрацеллюлярный фосфогликопротеин (MEPE);

8 – усеченная форма апоА1; 9 – сывороточный амилоид А рованная киназа-1) предлагается B. Honorato et al. в качестве предиктора рецидивирования у пациентов с ПКГШ [11].

Полученные результаты показали, что протеом сыворотки крови в группах здоровых волонтеров и больных ПКГШ с метастазами и без клинического проявления прогрессирования заболевания различен. В сывороточном протеоме больных ПКГШ представлены белки, участвующие в различных клеточных процессах, которые могут быть предложены для дальнейшего изучения в качестве потенциальных маркеров опухолевой прогрессии. И так как в настоящее время нет данных о характере изменения протеома во взаимосвязи с клинико-морфологическими характеристиками опухолевого процесса при ПКГШ, это направление исследований является одним их актуальных в онкопротеомике.

Проведение протеомного анализа возможных биомаркеров с использованием денатурирующего одномерного гель-электрофореза в градиенте концентраций ПААГ и масс-спектрометрических методов анализа протеома, на наш взгляд, обеспечит наиболее возможную чистоту результатов исследования и может использоваться в плане выявления мажорных различий в исследуемых группах пациентов.