Особенности проведения коллективизации в ульяновском округе в 1928—1929 гг. (на материалах Симбирской губернии)

Автор: Корсунская Дарья Сергеевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.

Бесплатный доступ

В представленном материале на основе широкого круга источников, многие из которых впервые введены в научный оборот, раскрываются малоизвестные обстоятельства, связанные с проведением коллективизации в отдаленных районах СССР в конце 1920-х гг.

Коллективизация, раскулачивание, ссылка, индивидуальный налог, репрессии, хлебозаготовки

Короткий адрес: https://sciup.org/14113612

IDR: 14113612

Текст научной статьи Особенности проведения коллективизации в ульяновском округе в 1928—1929 гг. (на материалах Симбирской губернии)

Как известно, сельское хозяйство современной России переживает период глубоких, качественных изменений. В этой связи очень ценным и полезным для нас является опыт, накопленный в нашей стране в предшествующее время. К практике коллективизации, проводимой в СССР в 1920-е — начале 1940-х гг., можно относиться по-разному, однако, вне всякого сомнения, данный опыт является важным и востребованным не только в положительном, но и в негативном плане. Мы должны извлечь уроки, что можно, а что нельзя реализовывать в ходе глубоких аграрных преобразований.

Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье проходила, как и в целом по стране, нелегко. Государству необходимо было любой ценой найти средства для индустриализации, а взять их в условиях обедневшей в ходе предшествующих катаклизмов стране, кроме как в сельском хозяйстве, было негде. Отсюда такая жестокость власти по отношению к крестьянству и собственному народу.

В Ульяновском округе нэп дал неплохие результаты, за прошедшие после окончания Гражданской войны годы сельское хозяйство встало на ноги, было восстановлено поголовье скота, и многие крестьянские хозяйства собирали неплохие урожаи.

После посещения И. В. Сталина Сибири и Дальнего Востока в январе 1928 года стало ясно, что, несмотря на хороший урожай, крестьяне задарма отдавать хлеб государству были не согласны, требовали за свой труд достойной оплаты, а государство хотело получить хлеб с наименьшими затратами. На рубеже 1927—1928 гг. в стране возник острый кризис хлебозаготовок [1].

После поездки И. В. Сталина, впервые со времени политики «военного коммунизма» государство вернулось к насильственным методам решения экономических проблем. В регионах развернулась массовая кампания чрезвычайных хлебозаготовок. В январе—апреле 1928 года каток первых репрессий прошелся и по Ульяновскому округу [2].

27 ноября 1929 года Сталин объявил о переходе от «ограничения эксплуататорских тенденций кулаков» к «полной ликвидации кулачества как класса». На специальную комиссию Политбюро под председательством Молотова было возложено проведение практических мер по этой «ликвидации». Комиссия определила три категории кулаков. Первые — это «те, кто принимал участие в контрреволюционной деятельности», они должны быть арестованы и отправлены на исправительные работы в лагеря ОГПУ или расстреляны в случае оказания сопротивления, семьи их должны быть высланы, а имущество конфисковано. Кулаки второй категории, «не проявившие себя как контрреволюционеры, но все-таки являющиеся сверхэксплуататорами, склонными помогать контрреволюции», должны быть арестованы и сосланы вместе со своими семьями в отдаленные регионы страны. Наконец, кулаки третьей категории, определенные как «в принципе лояльные к режиму», должны быть выселены с прежних мест обитания и устроены на жительство «вне зон коллективных хозяйств, на худородных землях, требующих возделывания». Настоящий декрет уточнял, что число кулацких хозяйств, подлежащих ликвидации в течение четырех месяцев, находится между 3 и 5 % от общего «числа хозяйств»; таковы, во всяком случае, были цифры, объявленные в период проведения операций по раскулачиванию [3].

Немалый интерес в данной связи представляет вопрос, связанный с финансированием чрезвычайных хлебозаготовок в районах Среднего Поволжья весной 1928 года. Оно осуществлялось на основе циркуляра, разработанного губернскими финансовыми отделами и разослано на места согласно распоряжения НКФ.

В Ульяновском округе данный документ № 3/с от 8 февраля 1928 года поступил в конце зимы. Перед властями встал вопрос о средствах финансирования чрезвычайных хлебозаготовок. Их можно было взять только с других расходных статей местного бюджета. В результате произвольных действий властей, вопреки ранее принятым решениям, на 10 % было сокращено кредитование сельскохозяйственного производства. Кроме того, органы, осуществляющие чрезвычайные хлебозаготовки, финансировались за счёт специальных сумм, выделенных отделениями Госбанка (которые проводились совсем по другим статьям).

Начался административный беспредел. Налоговые органы совместно с милицией, прокуратурой и ОГПУ в принудительном порядке отнимали всю сохраняющуюся задолженность по налогам, даже накопившуюся с прежних лет. Серьезному прессингу подверглись индивидуальные крестьянские хозяйства, с которых насильственно взимали платежи по уплате сельхозналога, ранее выданной семенной ссуды, а также по страховым платежам.

Одновременно во всех губерниях в административном порядке снижались бюджетные расходы, особенно по таким статьям, как здравоохранение, образование, культура, социальная помощь. Параллельно с применением жестких административных мер было увеличено самообложение, приостановлено внесение авансовых платежей по контрактации, были отменены все отсрочки крестьянам по выплате семенной ссуды. Те, кто не смог расплатиться с семенной ссудой, подвергались жесткому административному воздействию [4].

Власти пошли по пути нарастания репрессий. Вновь из арсенала первых послереволюционных лет была взята практика доносительства. Для нашего времени значительный интерес представляет финансирование доносительской деятельности, организованное государством. Нам известен секретный документ — инструкция Ульяновского губ-финотдела № 34/с от 14 февраля 1928 года, в которой был определен порядок поощрения «актива» за то, что они указывали, где их односельчане прятали хлеб. Это было иезуитское решение, так как власти прекрасно знали, что по прямому бюджетному финансированию данные расходы нельзя было показывать — это вызвало бы массовое недовольство. Поэтому в вышеупомянутом документе было предложено эти расходы проводить по операционным статьям в отделениях государственного банка [5].

Эти меры проводились повсеместно и позволили государству выкачать у крестьян необходимый ему хлеб. Они к тому же послужили прологом для проведения массовой, настоящей коллективизации, явились ее своеобразной репетицией.

Очень скоро финансовые органы получили указания из Центра готовить денежные средства для проведения предстоящей коллективизации сельского хозяйства. Изменились многие подходы в финансовой политике в сельском хозяйстве. 3 сентября 1928 года было распространено директивное указание Ульяновского окружного финансового отдела по сельскохозяйственному налогообложению. В нём были изложены новые задачи по претворению в жизнь классового подхода к проблемам финансирования и кредитования аграрного секторов экономики. Подход был различный. Третья часть всех хозяйств были признаны «бедняцкими» и освобождены от всяких налогов, одновременно, в нарушение всех правил свободного рынка, им был открыт первоочередной кредит.

Это делалось для того, чтобы в очередной раз разделить крестьян по социальному признаку, натравить одну часть населения на другую. Первый раз, достаточно успешно, эта практика была реализована в 1918—1920 гг. Теперь к ней снова возвратились.

Одновременно при проведении подготовительных мер в сельской местности была подвергнута ревизии и система аграрного кредитования. Руководители на местах, партийные органы, карательные структуры начали проводить политику быстрого освобождения предоставленных в кредит средств сразу же после сбора урожая. С этой целью учреждались так называемые посевные комиссии. Они определяли размеры ссуд и круг их получателей. Ссуды получали теперь те крестьяне, которые участвовали в контрактации и готовы были в первую очередь взять семенные ссуды. Другим категориям крестьян ссуды не выдавались. Еще одним непременным условием первоочередного предоставления ссуд местные административные и партийные власти определили те районы и деревни, где в ходе начавшейся коллективизации лучше создавались колхозы и совхозы [6].

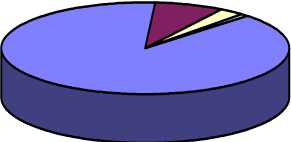

Под жёсткий административный контроль местными органами власти были взяты все сохранившиеся кредитные кооперативы и общества взаимного сельскохозяйственного кредита. Их кредитование было полностью подчинено местным планам «сельскохозяйственного развития» и осуществлялось строго по команде вышестоящих органов власти, всё больше и больше становилось строго целевым. Если взять Ульяновский округ, то распределение кредитов, выдаваемых кредитными кооперативами, товариществами и обществами, выглядело следующим образом:

Распределение ссуд кредитными товариществами и кооперативами Ульяновского округа в 1928 году [6]

-

1. Кредитование посевов картофеля единоличниками по контрактам — 130.000 р.

-

2. Кредитование производителей кожсырья — 52.000 р.

-

3. Кредитование производителей льна — 8.000 р.

-

4. Кредитование производителей пушнины — 5.000 р.

-

5. Кредитование хлебозаготовок — 1 миллион 500 тыс. р. [7].

Если по этим данным создать диаграмму, то получается следующая картина (рис. 1):

□ хлебозаг.

□ Картоф.

□ Кожа

□ Проч.

Рис. 1. Процентное соотношение выделяемых централизованных кредитов кооперативными товариществами Ульяновского округа в 1928 году [7]

Проведенный анализ показал, что в процентном отношении до 84 % все выделяемых кредитный средств уходило на кредитование чрезвычайных хлебозаготовок. Одновременно, вызывает недоумение тот факт, что кредитование картофелеводства в Ульяновском округе снизилось до 7,6 %, кредитование заготовщиков кожаного сырья — до 3 %, а суммарное кредитование заготовок льна и пушнины составляло 0,7 %. В данное время в аграрном кредитовании также полностью отразились так называемые «классовые тенденции», которые особенно усилились с 1928 года.

Выполняя указания, изложенные в решениях партии и правительства, местные органы власти в строгом соответствии с циркуляром президиума Ульяновского губисполкома № 124 от 2 февраля 1928 года запретили какое-либо финансирование так называемых зажиточных крестьян, которые были основой аграрного сектора. В данном документе было чётко прописано, куда направлять конфискованный хлеб и имущество. 75 % предписывалось сдавать государству и кооперативным организациям по произвольно установленным ценам. Выполняя требования вышестоящих властей, 25 % конфискованного хлеба местными властями направлялось на кредитование бедноты. Зерно, в нарушение всех правил, им выделялось как долгосрочная беспроцентная ссуда. Опять же в нарушение требований рынка о приоритетном поддержании наиболее эффективных хозяйств, срок пользование этой льготной ссудой был определён в 2 года и возврат её предусматривался натурой или деньгами по ценам хлебозаготовок на момент возврата [4].

Такое «кредитование», по нашему мнению, окончательно дискредитировало саму сущность ссудной деятельности властей и цели сельскохозяйственного производства и в конечном итоге подорвало сельское хозяйство страны, едва оправившееся в годы нэпа.

В 1929 году главное внимание местных органов власти Среднего Поволжья, как и в целом по стране, было привлечено к проблеме финансового обеспечения коллективизации [8].

Особый упор делался на увеличение размеров вносимого в колхоз крестьянского пая, улучшение кредитно-финансовой дисциплины вновь создаваемых колхозов [9].

Таким образом, финансовая политика местных органов власти по отношению к единоличникам претерпела серьезные изменения. Теперь главным направлением работы стало вовлечение в создаваемые колхозы и совхозы бедняцких хозяйств, привлекаемых «дармовыми» ссудами, в то время как эффективные хозяйства их не имели. Одновременно проводилось «удушение» единоличных хозяйств с целью побудить их вступить в колхозы.

Колхозы получили немыслимые налоговые льготы и послабления, а вся налоговая нагрузка легла на плечи экономически крепких индивидуальных хозяйств.

В ходе коллективизации допускались огромные злоупотребления и перегибы. Так, на партийных собраниях, состоявшихся в этот период в ряде районов Ульяновского округа, эти вопросы поднимались, причём некоторые коммунисты выступали с резкой критикой проводимой финансово-кредитной политики. На одном из партийных собраний, состоявшихся в Астрадамовском районе Ульяновского округа во время проведения съезда уполномоченных по организации сельскохозяйственной кредитной кооперации, коммунист Федерников выступил с открытой критикой в адрес местного руководства. Его выступление было посвящено вопросам кредитования. Проанализировав распределение кредитов в районе, Федерников сделал вывод об их нерациональном распределении и использовании, когда их огромная часть выделяется бедноте, которая зачастую проедает их, а не вкладывает в своё хозяйство, не использует по назначению. Естественно, этот коммунист был обвинён в «контрреволюционной пропаганде» и арестован [10].

Были также предприняты существенные финансовые меры по ликвидации «нэпман- щины» в сельском хозяйстве. Она осуществлялась методом «кнута и пряника». В 1928— 1929 гг. резко усилились бюджетные вложения в сельское хозяйство. Причём главным образом бюджетные ассигнования направлялись на поддержку коллективных форм ведения сельского хозяйства и обеспечение товарами широкого потребления бедняков и середняков по льготной цене. Это генерировало иждивенческие настроения.

Как свидетельствуют ныне доступные архивы, насильственная коллективизация стала настоящей войной, объявленной Советским государством классу мелких хозяйственников. Вот несколько цифр, показывающих масштаб человеческой трагедии, которой стало это «великое наступление» против крестьянства: более 2 миллионов крестьян были депортированы, из них 1 800 000 только в 1930—1931 годах; 6 миллионов умерло от голода, сотни тысяч — в ссылке. Эта война не закончилась в 1929—1930 гг.; она длилась по крайней мере до середины 30-х годов (достигнув кульминации в 1932—1933 гг.), отмеченных ужасающим голодом, спровоцированным властями, чтобы сломить сопротивление крестьянства. Учиненное над крестьянами насилие позволило начать эксперимент, проведенный впоследствии и над другими группами населения, и в этом смысле оно действительно сыграло решающую роль в развитии сталинского террора.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллективизация сельского хозяйства в Ульяновском округе в 1928—1930 гг. проводилась не столько при помощи административных мер, а при поддержке мероприятий кредитно-финансового и налогового характера. В ходе коллективизации сельского хозяйства и перевода всего аграрного сектора на командно-административные рельсы финансово-кредитная политика стала главным инструментом в проведении социальноэкономических преобразований в рамках укрепляющейся командно-административной системы.

-

1. Коэн, С. Бухарин: Политическая биография. (1888—1938) / С. Коэн. М. : Прогресс, 1988.

-

2. Государственный архив Ульяновской области (далее — ГАУО). Ф. 183. Оп. 8. Д. 174. Л. 28—34.

3.

Ивницкий, Н. А. Коллективизация и раскула- жья (1917—1932 гг.) / И. А. Чуканов. Улья-

чивание / Н. А. Ивницкий. М., 1994. новск, 2000. С. 54—56.

4.

5.

6.

7.

ГАУО. Ф. 183. Оп. 8. Д. 167. Л. 2. 8. Пролетарский путь. 1929. 6 июля. № 153.

ГАУО. Ф. 573. Оп. 8. Д. 142. Л. 138. 9. Бернотис, А. Перестроить сельское хозяйство

ГАУО. Ф. 573. Оп. 2. Д. 34. Л. 36. / А. Бернотис // Пролетарский путь. 1929.

6 июля. № 153.

Чуканов, И. А. Кредитно-финансовая полити

ка местных органов власти Среднего Повол- 10. Пролетарский путь. 1929. 9 июля. № 155.

Список литературы Особенности проведения коллективизации в ульяновском округе в 1928—1929 гг. (на материалах Симбирской губернии)

- Коэн С. Бухарин: Политическая биография. (1888-1938)/С. Коэн. М.: Прогресс, 1988.

- Государственный архив Ульяновской области (далее -ГАУО). Ф. 183. Оп. 8. Д. 174. Л. 28-34.

- Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание/Н. А. Ивницкий. М., 1994.

- ГАУО. Ф. 183. Оп. 8. Д. 167. Л. 2.

- ГАУО. Ф. 573. Оп. 8. Д. 142. Л. 138.

- ГАУО. Ф. 573. Оп. 2. Д. 34. Л. 36.

- Чуканов И. А. Кредитно-финансовая политика местных органов власти Среднего Повол жья (1917-1932 гг.)/И. А. Чуканов. Ульяновск, 2000. С. 54-56.

- Пролетарский путь. 1929. 6 июля. № 153.

- Бернотис А. Перестроить сельское хозяйство/А. Бернотис//Пролетарский путь. 1929. 6 июля. № 153.

- Пролетарский путь. 1929. 9 июля. № 155.