Особенности проведения осенних сроков скашивания луговых травостоев в условиях среднетаежной подзоны Якутии

Автор: Барашкова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые представлены данные по запасным веществам в корнях сенокосных травосмесей при двуукосном использовании в условиях первой группы агроэкологических земель Приленского агроландшафта. Объектом исследований являются сеяные травостои из районированных сортов многолетних трав в республике: пырейник изменчивый Ленский и пырейник сибирский Камалинский-7. Исследованиями установлено, что накопление водорастворимых углеводов в корнях сеяных трав в осенний период увеличивается в 2,8-3,1 раза по сравнению с весенним. При скашивании пырейника изменчивого сорта Ленский в средний срок (1-5 сентября) при средней температуре почвы на глубине 0-20 см 11,5-12,5 °С содержание растворимых углеводов увеличивается с весны с 3,6 % и осенью до 11,2 %. Скашивание одновидовых травостоев пырейников 20-25 августа при средней температуре почвы на глубине 0-20 см от 13,2 до 17 °С обеспечивает содержание кормовых единиц 0,65-0,66 и при позднем сроке (10-15 сентября) 0,65-0,67. При этом содержание переваримого протеина в 1 корм. ед. изменялось от 85 до 92 г. Травосмесь, состоящая из пырейников изменчивого и сибирского, сохраняет хорошее качество сенокосного корма при среднем сроке скашивания 1-5 сентября при средней температуре почвы на глубине 0-20 см от 11,5 до 12,5 °С с содержанием кормовых единиц до 0,64 и переваримого протеина в 1 корм. ед. до 93 г. Полученные данные свидетельствуют о возможности скашивания злаковой травосмеси до 1-5 сентября без ущерба качества корма с учетом накопления запасных веществ в осенний период.

Сеяные травы, пырейники, запасные вещества, углеводы, крахмал, гемицеллюлоза, биохимический анализ, качество корма, агроландшафт

Короткий адрес: https://sciup.org/140250665

IDR: 140250665 | УДК: 633.2:581.19:631.552.2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-6-93-98

Текст научной статьи Особенности проведения осенних сроков скашивания луговых травостоев в условиях среднетаежной подзоны Якутии

Введение. В 2016 г. в Норвегии состоялось Генеральное собрание Европейской федерации луговодов, где рассматривались климатические изменения и их влияние на луговые системы Средиземноморья и Северной Европы. Реакция луговых трав на изменения климата проявляется разнообразно в зависимости от условий произрастания и продления вегетации. Весьма актуальным в условиях криолитозоны является реакция сенокосных травостоев при повышении температуры весной на поверхностном слое почвы, увеличении количества осадков в засушливый период лета и удлинении продолжительности вегетации. Продолжительность вегетационного периода отражается благоприятно на ростовых процессах, особенно весной, когда наблюдается высокая влагообеспеченность и солнечная радиация.

В последнее время появились новые данные, уточняющие продолжительность периода между предпоследними и последними сроками скашивания луговых трав в связи с изменением климата, особенно с учетом теплообеспечено-сти и продолжительности осенних периодов. При сроке осеннего (последнего) срока скашивания луговые травы успевают накопить в зимующих органах достаточно запасных веществ и при этом после последнего укоса не расходуют их на новое отрастание. Интервал между предпоследними и последними укосами различается в зависимости от вида трав и длительности потребления питательных веществ и органов запаса после скашивания, а также от интенсивности и распределения запасных веществ.

Важным показателем уровня устойчивости растений при перезимовке является интенсивность накопления и расходования углеводов. В осенний период в отаве многолетних трав повышается содержание углеводов вследствие перемещения запасных веществ в корни и корневища, а также установлена различная реакция многолетних трав на последнее отчуждение. С.П. Смелов [1] установил, что растения хорошо зимуют, если они уходят в зиму с хорошей розеткой, состоящей из укороченных побегов с зачаточным стеблями, и имеют больше питательных веществ в корнях. Последнее во многом в значительной мере зависит от срока последнего скашивания.

В условиях Якутии подробно изучили витаминный, биохимический и минеральный состав дикорастущих кормовых трав и сена А.Д. Егоров [2], химический состав пастбищных и тебеневочных растений М.Ф. Габышев, А.В. Казанский [3]. Профессор Л.Г. Еловская [4] исследовала зависимость химического состава луговых трав от условий почвенного питания. Углеводный состав и содержание лигнина в кормовых травах СевероВосточной и Центральной Якутии изучал В.Я. Потапов [5]. Он установил, что в условиях Якутии запасными углеводами наиболее богаты естественные злаковые и осоковые травы – до 30 %, в некоторых случаях оно достигает 33–35 %. Так, в подземных органах (корни и корневища) пырея ползучего наряду с большим количеством растворимых углеводов накапливаются также сахар и крахмал до 15,5 %.

В условиях Центральной Якутии на естественных травостоях предлагают проводить осеннее отчуждение за 20–30 дней до конца вегетации [6, 7]. В настоящее время отсутствуют экспериментальные данные о динамике и накоплении запасных веществ в корнях сеяных трав при разных сроках осеннего скашивания и их влиянии на питательность корма в условиях Прилен-ского агроландшафта.

Цель исследований . Изучение влияния накопления запасных веществ в корнях пырейника изменчивого и сибирского, а также злаковой травосмеси на качество сенокосного корма в условиях Приленского агроландшафта среднетаежной зоны Якутии в зависимости от сроков осеннего скашивания.

Методика и условия исследований. Исследования проводилась на территории При-ленского агроландшафта в долине Средней Лены. По данным Л.С. Ивановой [8, 9], Приленский агроландшафт расположен в Лено-Алданском междуречье и занимает 3,0 тыс. км2 земель, или 6,0 % территории. Представляет собой эрозионно-аккумулятивную равнину с абсолютной высотой 140–170 м, отделяется уступом 10– 20 м от Чурапчинского агроландшафта. Полевые исследования по влиянию различных сроков осеннего скашивания сеяных трав на накопление запасных веществ в корнях и качество корма проведены в условиях первой агроэкологической группы земель Приленского агроландшафта, которая расположена на умеренно и слабодренированных землях поймы р. Лены и занимает 0,24 тыс. кв. м.

Климат Приленского агроландшафта формируется в условиях повсеместного развития многолетней мерзлоты и своеобразного гидрологического режима р. Лены и характеризуется большей теплообеспеченностью и засушливостью. Вегетационный период длиннее на 15–20 дней, сумма температур воздуха 10 °С выше на 100–200 °С. Весной дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 10 °С происходит в конце мая. В Приленском агроландшафте за летний период благодаря достаточной теплообеспеченности мерзлые песчаные грунты протаивают до глубины 2,0–2,5 м.

При выращивании многолетних трав на землях первой агроэкологической группы Прилен-ского агроландшафта следует учитывать их устойчивость к длительному затоплению. Ранневесеннее затопление до 30–43 дней выдерживают бекмания, лисохвост луговой, кострец безостый, пырей ползучий, мышиный горошек. Из бобовых люцерна среднеустойчива к затоплению. Низовые злаки овсяница луговая, мятлик луговой – слабоустойчивы. При летней повышенной температуре воздуха многолетние травы выдерживают затопление не более 20–26 часов [9, 10].

Создание сеяного травостоя проведено за-лужением с использованием районированных сортов: пырейника сибирского (сорт Камалин-ский-7), пырейника изменчивого (сорт Ленский). Срок посева сеяных трав – летний, способ посева – беспокровный, рядовой с междурядьями 15 см. Нормы высева пырейника сибирского сорта Камалинский-7 – 20 кг/га, пырейника изменчивого сорта Ленский – 16 кг/га при 100%-й хозяйственной годности. Опыты заложены методом рендоминизации в четырехкратной повторности: учетная площадь 25 м2. Согласно схеме опыта, при двухукосном использовании сеяного травостоя первый укос проводили в фазу массового колошения, второй укос через 50– 55 дней. Агротехника обработки почвы проведена согласно зональной системе [10].

Наблюдения и учеты на опытах проводились по общепринятым методикам ВНИИК [11, 12]. Дисперсионный анализ данных проведен по Б.А. Доспехову [13]. Температуру почвы в слое 0–20 см замеряли комплектом термометров Саввинова. Запасные вещества в корнях сеяных трав (водорастворимые углеводы, крахмал, гемицеллюлоза) определяли в биохимической лаборатории Якутского НИИСХ СО РАН.

Результаты и их обсуждение. Запасные углеводы состоят из водорастворимых углеводов, крахмала и гемицеллюлозы. Гемицеллюлоза как сахар и крахмал выполняет роль запасных питательных веществ и может вторично вовлекаться в обменные процессы и служить энергетическим материалом. В условиях При-ленского агроландшафта среднетаежной подзоны Якутии наиболее высокое накопление запасных веществ отмечается в подземных органах в конце вегетации растений. Исследования В.Я. Потапова [5] доказали зональную особенность луговых трав Якутии, которые более богаты сахарами, чем травы, произрастающие в средней полосе и на Дальнем Востоке. При этом отмечено отсутствие больших скачков в динамике содержания растворимых углеводов и гемицеллюлозы. По-видимому, высокое содержание запасных углеводов в луговых травах криолитозоны объясняется суточной продолжительностью и интенсивностью фотосинтеза, а также преждевременным ослаблением ростовых процессов в связи с понижением температур воздуха в ночное время, которые способствует образованию углеводов.

Полученные результаты исследований доказали, что накопление водорастворимых углеводов в корнях сеяных трав в осенний период увеличивается в 2,8–3,1 раза по сравнению с весенними (табл. 1). При скашивании пырейника изменчивого сорта Ленский в средний срок (1–5 сентября) при средней температуре почвы 11,5– 12,5 °С на глубине 0–20 см накопление растворимых углеводов увеличивается с весны от 3,6 до 11,2 % осенью.

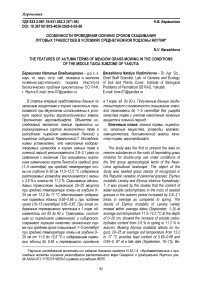

Таблица 1

Динамика накопления и содержание запасных углеводов в корнях сеяных трав в зависимости от различных сроков осеннего скашивания, %

|

Вид трав |

Водорастворимые углеводы |

Крахмал |

Гемицеллюлоза |

Растворимые углеводы |

Крахмал |

Запасные углеводы |

||

|

Весна |

Осень |

Весна |

Осень |

Корни |

||||

|

Ранний срок скашивания (20–25 августа) – контроль |

||||||||

|

Пырейник изменчивый, сорт Ленский |

3,9 |

11,0 |

1,7 |

3,2 |

10,58 |

11,0 |

3,2 |

24,80 |

|

Пырейник сибирский, сорт Камалинский-7 |

6,8 |

9,6 |

2,1 |

2,4 |

12,33 |

9,6 |

2,4 |

24,33 |

|

Злаковая травосмесь |

4,8 |

11,3 |

2,5 |

2,5 |

10,91 |

11,3 |

2,5 |

24,71 |

|

Средний срок скашивания (1–5 сентября) |

||||||||

|

Пырейник изменчивый, сорт Ленский |

3,6 |

11,2 |

2,1 |

3,0 |

8,60 |

11,2 |

3,0 |

22,80 |

|

Пырейник сибирский, сорт Камалинский-7 |

4,3 |

11,1 |

1,5 |

3,2 |

16,00 |

11,1 |

3,2 |

30,30 |

|

Злаковая травосмесь |

5,2 |

9,0 |

2,0 |

2,4 |

12,41 |

9,0 |

2,4 |

23,81 |

|

Поздний срок скашивания (10–15 сентября) |

||||||||

|

Пырейник изменчивый, сорт Ленский |

4,4 |

8,2 |

1,2 |

3,0 |

16,66 |

8,2 |

3,0 |

27,86 |

|

Пырейник сибирский, сорт Камалинский-7 |

3,9 |

11,0 |

1,4 |

3,0 |

18,50 |

11,0 |

3,0 |

32,50 |

|

Злаковая травосмесь |

5,7 |

9,5 |

1,6 |

2,3 |

15,50 |

9,5 |

2,3 |

27,30 |

При этом накопление крахмала в корнях не изменяется и находится на уровне 3,0 %. Аналогичная закономерность по накоплению углеводов в корнях отмечается и у пырейника сибирского сорта Камалинский-7. Иная тенденция наблюдается у злаковой травосмеси, состоящей из пырейника изменчивого сорта Ленский и пырейника сибирского сорта Камалинский-7. Наибольшее накопление растворимых углеводов (11,3 %) у злаковой травосмеси отмечается при раннем сроке скашивания (20–25 августа) при средней температуре почвы 13,2–17 °С на глубине 0–20 см.

Одновидовые травостои пырейника изменчивого при поздних сроках осеннего скашивания в корнях накапливают до 27,86 % запасных уг- леводов, что способствует хорошей перезимовке трав без ущерба урожайности и ухудшения качества сенокосного корма (табл. 2). Важную роль во всех процессах обмена веществ играют белки, которые в одновидовых травостоях пырейника изменчивого при раннем сроке скашивания составили 18,2 %, а при позднем сроке последнего скашивания снизились до 17,0 %. Закономерность снижения содержания сырого протеина наиболее четко проявляется при средних и поздних сроках последнего скашивания в злаковой травосмеси от 18,6 до 16 % и от 16,9 до 15,1 % СВ.

Значение углеводов в жизни растений огромно, так как сахара и крахмал играют основную роль в процессах фотосинтеза и дыхания.

Содержание сырой клетчатки в целом повышенное и в одновидовых травостоях изменяется от 33,4 до 31,1 % СВ. Минимальное содержание сырой клетчатки в первом укосе (31,1 %) отмечается при позднем сроке скашивания у пырейника изменчивого сорта Ленский, а максимальное (33,4 %) у пырейника сибирского на раннем осеннем скашивании.

Содержание сырой золы не превышало нормы и по мере удлинения сроков скашивания снижается от 8,3 до 7,5 % СВ. Содержание БЭВ варьировало в пределах 37,22–43,55 % в зависимости от вида трав и сроков осеннего скашивания. При этом характерно сравнительно низкое содержание БЭВ во втором укосе на контроле – 37,88–36,97 %.

Таблица 2

Качество сена, полученного в одновидовых и смешанных посевах, в зависимости от различных сроков осеннего скашивания в условиях Приленского агроландшафта

|

Вид трав |

Содержание, % в СВ |

Содержание, корм. ед. |

Перева-римый протеин, г/корм. ед. |

Классность сена [14] |

||||

|

Сырой протеин |

Сырая клетчатка |

Сырой жир |

Сырая зола |

БЭВ |

||||

|

Ранний срок скашивания (20–25 августа) – контроль |

||||||||

|

Пырейник изменчивый, сорт Ленский |

18,2 |

32,8 |

2,6 |

8,3 |

38,1 |

0,65 |

85,0 |

2 |

|

Пырейник сибирский, сорт Камалинский-7 |

17,2 |

33,4 |

2,5 |

7,8 |

39,1 |

0,66 |

92,4 |

1 |

|

Злаковая травосмесь |

17,0 |

32,3 |

2,7 |

8,0 |

40,0 |

0,61 |

84,1 |

2 |

|

Средний срок скашивания (1–5 сентября) |

||||||||

|

Пырейник изменчивый, сорт Ленский |

18,6 |

31,8 |

2,8 |

8,2 |

38,6 |

0,64 |

77,0 |

2 |

|

Пырейник сибирский, сорт Камалинский-7 |

16,4 |

31,8 |

2,7 |

7,6 |

41,5 |

0,61 |

88,0 |

2 |

|

Злаковая травосмесь |

16,0 |

31,8 |

2,9 |

7,8 |

41,5 |

0,64 |

93,0 |

2 |

|

Поздний срок скашивания (10–15 сентября) |

||||||||

|

Пырейник изменчивый, сорт Ленский |

16,9 |

31,1 |

2,8 |

7,8 |

41,4 |

0,65 |

92,5 |

2 |

|

Пырейник сибирский, сорт Камалинский-7 |

16,1 |

32,7 |

2,6 |

7,5 |

41,1 |

0,67 |

81,4 |

2 |

|

Злаковая травосмесь |

15,1 |

31,8 |

2,8 |

7,5 |

42,8 |

0,53 |

57,4 |

2 |

По производству кормовых единиц большой разницы не отмечается как в чистых посевах, так и в травосмеси – от 0,61 до 0,67, что позволяет отнести сенокосный корм ко 2-му классу согласно ОСТ-10243-2001 [14]. По следующим показателям (сырой протеин, корм. ед., перева-римовый протеин, корм. ед.) сенокосный корм из пырейника сибирского сорта Камалинский-7 при раннем сроке скашивания можно отнести к 1-му классу.

Заключение. В условиях Приленского агроландшафта удлинение осенних сроков скаши- вания до 1–5 сентября не снижает накопления запасных веществ в корнях, способствуя хорошей перезимовке и сохранению качества сенокосного корма. Сенокосный корм при осенних сроках скашивания по качеству не уступал кормам, полученным в традиционные сроки сенокошения. При этом питательность сеяного травостоя чуть ниже зоотехнической нормы – 93 г на 1 кормовую единиц, а по сырому протеину (от 15,1 до 18,6 % СВ) можно его отнести к 1-му классу.

Список литературы Особенности проведения осенних сроков скашивания луговых травостоев в условиях среднетаежной подзоны Якутии

- Смелов С.П. Теоретические основы луговодства. М., 1966. 366 с.

- Егоров А.Д. Химический состав и питательность сена центральных районов Якутии. М., 1960. 334 с.

- Габышев М.Ф., Казанский А.В. Кормовые травы Якутии. Якутск, 1957. 153 с.

- Еловская Л.Г. Влияние почвенных условий на химизм и питательную ценность некоторых кормовых растений Центральной Якутии // Тр. Ин-та биологии ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1958. Вып.5.

- Потапов В.Я. Углеводы и лигнин в кормовых травах Якутии. М., 1967. 124 с.

- Алексеева Л.В. Приемы удобрений и интенсивного использования пойменных лугов Центральной Якутии: автореф. дис.... канд. с.-х. наук. М., 1973. 15 с.

- Аржаков В.И. Режим использования пойменных лугов Центральной Якутии при различном увлажнении и уровне азотного питания: автореф. дис.... канд. с.-х. наук. М., 1984. 15 с.

- Иванова Л.С. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Лено-Амгинского междуречья. Новосибирск, 2004. 132 с.

- Иванова Л.С. Агроландшафтное районирование и агроэкологическая группировка земель среднетаежной подзоны Якутии для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Новосибирск, 2018. 113 с.

- Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) на период 2016-2020 годы: метод. пособие. Якутск, 2017. 415 с.

- Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами / Ю.К. Новоселов [и др.]. М., 1983.197 с.

- Методическое пособие по агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем кормопроизводства / Б.П. Михайличенко [и др.]. М., 1995. 208 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 347 с.

- Стандарт отрасли. ОСТ 10 273-2001. Корма зеленые (технические условия). М., 2001. 10 с