Особенности психофизиологических состояний человека при профессиональной деятельности в высокогорье

Автор: Шаназаров Алмаз Согомбаевич, Мельникова Наталья Георгиевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Индивидуальное и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности функциональных психофизиологических состояний у про- фессионалов (вахтовиков, воинских коллективов) в процессе деятельности в высокогорье. Проанализированы типы психовегетативного ответа работающих, динамика психофи- зиологических и психологических характеристик состояния (параметры актуального со- стояния, сравнение с аутогенной нормой, мотивационные, оценочные, интенсивностные переменные состояния) как условия успешности деятельности.

Психофизиологическое функциональное состояние, динамика акту- ального состояния, высокогорье, психовегетативная регуляция поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14112814

IDR: 14112814 | УДК: 612.8:312:612.017(23.03)

Текст научной статьи Особенности психофизиологических состояний человека при профессиональной деятельности в высокогорье

Введение. Состояния человека в условиях профессиональной деятельности, оказывая существенное влияние на эффективность труда, могут вызывать интеллектуальное, сенсорное, физическое напряжение и снижение адаптационного потенциала [6, 11]. В обычных условиях, как известно, не требуется специальных усилий по саморегуляции психофизиологического состояния, поскольку активность человека, связанная с саморегуляцией собственного состояния, маскируется рабочей активностью [4, 5, 10]. Деятельность в особых условиях, в том числе и в высокогорье, актуализирует для субъекта не только задачи анализа средств деятельности, ее «цены», но и вопросы оптимизации программ действий по саморегуляции собственного состояния при его ухудшении.

Возникающие в этих условиях состояния психической напряженности препятствуют целенаправленной активности и приводят не только к снижению продуктивности деятельности, но и к невротическим и психопатическим расстройствам. В связи с этим оценка психологической надежности, выявление пограничных психических состояний, обусловленных характером труда, определение групп риска и подбор лиц с оптимальным уровнем функциональных состояний являются одними из главных элементов, обеспечивающих устойчивость деятельности в экстремальных условиях.

Цель исследования. Изучить в сравнительном аспекте психофизиологическое состояние специалистов (вахтовиков, военнослужащих) при деятельности в высокогорье в разные периоды адаптации.

Материалы и методы. Сравнительные исследования выполнены на высоте 3600 м над ур. м. в районах, которые по биоклима-тическим характеристикам относятся к зонам некомпенсируемого дискомфорта, т.е. к экстремальным зонам с высоким риском для здоровья и жизнедеятельности. Обследуемый контингент представляли вахтовые (I группа) и воинские (II группа) коллективы: 220 мужчин в возрасте от 25 до 35 лет (в среднем 31±3,2 г.), которые длительное время осуществляли профессиональную деятельность в горах и находились, во-первых, в сходных природно-климатических условиях; во-вторых, в нестандартных социально-бытовых и социально-психологических условиях. Эти коллективы можно рассматривать как некую микропопуляционную форму жизнедеятельности плотных и относительно замкнутых человеческих групп.

Для исследования субъективной составляющей функционального психофизиологического состояния (ФПС) на разных этапах выполняемой деятельности использовалась шкала Ликерта. Биполярная оценка по 7-балльной вербально-числовой шкале давала информацию об интенсивности 3 групп переживаний:

1) побуждающих, представлявших мотивационно-побудительную сферу; 2) оценочных, представлявших эмоционально-оценочную сферу; 3) переживаниях интенсивности состояния, характеризовавших активационноэнергетическую сферу [15].

Производилась оценка актуального психофизиологического состояния с учетом психической напряженности, утомления, тревожности, эмоциональной сферы с использованием теста Люшера [17], при помощи сравнительной характеристики с аутогенной нормой рассматривалось разнообразие психофи-зилогических состояний в различные периоды деятельности [17]. Проводился анализ личностных особенностей, связанных со своеобразием психовегетативной саморегуляции [12]. Вычислялся вегетативный коэффициент (КВ), характеризующий не только непосредственную реакцию испытуемых и осознанное отношение к цветовым эталонам, но и связи с конституционально определенными свойствами реагирования на средовые воздействия [12, 16]. Значения КВ ниже 1 рассматривались как результат преобладания трофотропного реагирования, КВ со значением больше 1 рассматривался как результат эрготропного реагирования.

По величине вегетативного коэффициента были выделены три типа реакций испытуемых: а) тип I – с развитой системой умений и навыков, произвольной саморегуляцией (КВ ср =1,8); b) тип II – эмоциональноволевой, с преобладанием волевой саморегуляции (КВ ср =1,2); c) тип III – с преимущественной эмоциональной саморегуляцией (КВ ср =0,9).

Математическая и статистическая обработка материала проводилась в среде электронных таблиц Excel с применением описательной статистики и оценкой достоверности по критерию Стьюдента [14].

Результаты и обсуждение. Оценка функциональных психофизиологических состояний выявила, что в ранние сроки адаптации в первой группе у 80 % обследованных преобладало положительное мобилизующее состояние, хорошее настроение, наличие интереса к работе, хорошее общее самочувствие (значения по шкалам «мотивация», «настроение»,

«уровень бодрствования» и «оценка успеха» выше средней нормы). Лица этой группы отличались такими личностными характеристиками, как организованность, общительность, легкость в установлении социальных контактов, высокая оценка социально одобряемого поведения. В целом группу можно характеризовать как эмоционально устойчивую, социально-контактную, способную контролировать общий эмоциональный фон.

В этот же период состояние второй группы (60 %) характеризовалось психофизиологическим напряжением (низкие значения по всем шкалам, в особенности по шкале «настроение» и «мотивация», за исключением шкалы «уровень бодрствования»). В группе преобладали такие особенности, как тревожность, эмоциональная чувствительность, фру-стрированность, подозрительность, что дезорганизовывало состояние, деятельность и поведение человека [8]. Более того, как считает автор, фрустрация очень часто определяет ход и направление адаптации, а ее характеристики могут выступать в качестве индикаторов адаптивных возможностей личности.

При длительной адаптации к деятельности в высокогорье в обеих группах оставался высоким или выше среднего уровень бодрствования, но по остальным шкалам вахтовые (I группа) и воинские (II группа) коллективы резко различались. Так, у первой группы при высоком уровне мотивации отмечалось снижение настроения и оценки успеха. Несмотря на желание эффективно выполнять объем работы, не все получалось, как хотелось, что обусловлено снижением физических возможностей и кумуляцией утомления. Контингент второй группы в этот период имел разнородную картину функциональных психических состояний. Среди них были испытуемые, состояние которых оценивалось как близкое к депрессии (52 %): работа им казалась неинтересной, в делах многое не получалось, настроение было сниженным, как и уровень мотивации. Главной задачей для них было хоть как-то справиться с заданием и завершить воинскую службу. Имелась также подгруппа (20 %), легко справлявшаяся с обязанностями, но выполнять их не стремившаяся. Свойственная подгруппе саморегуляция поведения, ответственность за позитивные и негативные события свидетельствовала о такой форме индивидуальной адаптации, которая направлена на защиту групповых ценностей, о способности контролировать свои формальные и неформальные отношения в процессе внутригруппового взаимодействия. Во второй группе отмечались лица, которые равнодушно относились к своим обязанностям, выполняли их по необходимости, при хорошем самочувствии (28 %).

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что специфика состояний напряженности связана как с внешними воздействиями, так и личностным смыслом целей деятельности, определяющими оценку и значение ситуации, в которой находится данный субъект [9]. Как отмечает автор, в экстремальных условиях цель деятельности, внешние условия и способы осуществления действий выступают перед субъектом не только в своих объективных свойствах, но и в значениях их личностного смысла для работающего, для его жизни. Этим в значительной мере можно объяснить вариативность поведения разных лиц в одной и той же сложной ситуации.

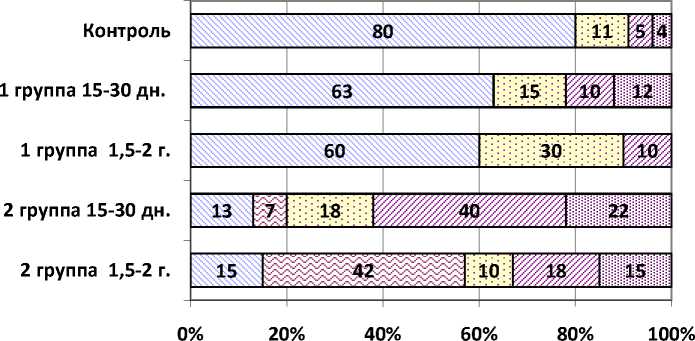

Динамические характеристики психофизиологического состояния в деятельности, оцененные посредством сравнения с аутогенной нормой, выявили его своеобразие. В частности, результаты исследований показали, что в первой группе в начальные сроки адаптации АТ-норма была присуща 63 % испытуемых, в то время как во второй АТ-норма составляла только 13 % случаев; доля лиц, находившихся в состоянии психического напряжения и эмоционального стресса, была также выше в воинском коллективе, чем у вахтовиков и составляла соответственно 40 % и 22 % (рис. 1).

АТ-норма тревожность эмоциональный стресс психическое утомление психическая напряженность

Рис. 1. Процентное распределение лиц с различными функциональными психофизиологическими состояниями при адаптации к высокогорью

Длительная адаптация меняла соотношение лиц с различными психическими состояниями: у первой группы - в основном в сторону увеличения числа лиц с высоким уровнем тревожности (30 %), при этом доля лиц с АТ-нормой почти не изменилась; у второй группы - в сторону значительного роста доли лиц в состоянии психического утомления (42 % против 7 % на ранних этапах адаптации), количество лиц с АТ-нормой остава- лось практически таким же, как и на ранних этапах адаптации.

Анализ глубинных личностных особенностей, относящихся к своеобразию психовегетативной саморегуляции (наряду с учетом эмоциональной стрессированности, психической напряженности, психического утомления и тревожности), показал следующие типы реагирования работающих на комплекс средово-социальных воздействий (табл. 1).

Процентное распределение обследуемых по типам саморегуляции психовегетативного тонуса

Таблица 1

|

Группы |

I (КВ ср =1,78) |

II (КВ ср =1,25) |

III (КВ ср =0,90) |

|

Вахтовые рабочие |

48 |

40 |

12 |

|

Военнослужащие |

10 |

12 |

78 |

Из таблицы следует, что в первой группе подавляющее большинство лиц относится к I и II типам саморегуляции (48 и 40 %), тогда как III тип, наименее устойчивый, составляют только 12 % обследуемых лиц. Испытуемые второй группы (воинские коллективы) по параметрам психовегетативного баланса дифференцировались следующим образом: I тип составили лица с доcтаточно развитой системой психовегетативной саморегуляции – 10 %, II тип – лица с эмоциональноволевой саморегуляцией – 12 %, III тип – лица с преимущественно эмоциональной регуляцией – 78 %. Известно, что стратегия поведения, определяемая эмоциональными свойствами личности, в отличие от коммуникативной и когнитивной стратегий, плохо компенсируется, и направленность поведения зависит от знака эмоций. Причем эмоционально неустойчивые люди в экстремальных ситуациях предпочитают снижать уровень мотивации и формировать конформность установок [3, 7].

В условиях высокогорья выбор индивидуальных стратегий также формируется на основе конформных типов реакций, которые, в свою очередь, обеспечивают групповую форму поведенческого ответа [2]. Однако правомерность этого положения подтверждается нами только для кратковременного пребывания в экстремальных условиях высокогорья. При длительной адаптации к профессиональной деятельности в высокогорье у контингента с эмоциональным типом саморегуляции (ненадежный тип по Люшеру) отчетливо проявляется состояние психического напряжения, обусловленное динамическим рассогласованием между объективной значимостью ситуации и ее субъективной оценкой. С другой стороны, увеличение субъективной значимости деятельности требует большой личной ответственности и активизирует волевой компонент регулирующей функции личности, отражаясь на «психофизиологической цене» адаптации. Увеличение такой «цены» было обнаружено у полярников с высоким уровнем пластичности нейроди-намических процессов и работоспособности при длительной изоляции в условиях Антарктиды [13]. При этом выбор индивидуальных программ поведения в экстремальных условиях природной среды, по мнению автора, вероятно, связан с индивидуальными механизмами нейродинамических процессов головного мозга, однако реализация актуализированной программы деятельности определяется не только физиологическими особенностями организма, но и показателями исходной структуры личности [1].

Заключение . Адаптация к деятельности у вахтовиков сопровождается высокой мотивацией, формированием индивидуального стиля межличностного взаимодействия, преимущественно с опорой на волевой компонент, обеспечивающий сознательный контроль за основными формами жизнедеятельности. Высокий уровень субъективного контроля в достижении цели коррелирует с высокой самооценкой социально одобряемого поведения, а высокая мотивация деятельности – с эмоциональной устойчивостью и уверенностью. Эти исследования показывают значимость связи психологических факторов с паттернами физиологических реакций в оценке и прогнозе психофизиологических состояний как условиями успешности профессиональной деятельности в необычной среде обитания.

-

1. Алдашева, А.А. Психологическая адаптация специалистов ВМФ к условиям деятельности: автореф. дис д-ра психол. наук / А.А. Алдаше-ва. – Бишкек, 1995. – 37 с.

-

2. Алдашева, А.А. Стратегия психической адаптации в условиях Антарктиды / А.А. Алдаше-

ва // Физиология человека. – 1984. – Т. 10, №1. – С. 12–14.

-

3. Зараковский, Г.М. Рискованные социально-психологические ситуации как проявление популяционного психологического стресса / Г.М. Зараковский, В.И. Медведев, Н.Л. Разыграе-ва // Физиология человека. – 1997. – Т. 23, №2. – С. 17–28.

-

4. Дикая, Л.Г. Актуальные проблемы и перспективы исследований в психологии труда в условиях глобализации / Л.Г. Дикая // Психологический журн. – 2007. – №3. – С. 29–44.

-

5. Дикая, Л.Г. Становление новой системы психической регуляции в экстремальных условиях деятельности / Л.Г. Дикая // Принцип системы в психологических исследованиях. – М. : Наука, 1990. – С. 103–114.

-

6. Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. – М., 1998. – 280 с.

-

7. Медведев, В.И. Адаптация человека / В.И . Медведев . – СПб. : Институт мозга человека РАН. – 2003. – 584 с.

-

8. Мукортова, Е.А. Об особенностях взаимосвязи фрустрационных реакций и личностных характеристик / Е.А. Мукортова // Психология личности в условиях социальных изменений. – М., 1993. – С. 81–82.

-

9. Наенко, Н.И. Психическая напряженность / Н.И. Наенко. – М. : МГУ, 1976. – 132 с.

-

10. Носкова, О.Г. Психология труда / О.Г. Носкова ; под ред. Е.А. Климова. – М., 2004. – 167 с.

-

11. Психические состояния : хрестоматия. – СПб., 2003. – 235 с.

-

12. Собчик, Л.Н. Методы психологической диагностики / Л.Н. Собчик. – М. : МКЦ, 1990. – 88 с.

-

13. Сороко, С.И. Нейрофизиологические механизмы индивидуальной адаптации человека в Антарктиде / С.И. Сороко. – Л. : Наука, 1984. – 217 с.

-

14. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А . Макаров. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 384 с.

-

15. Чирков, В.И. Методы оценки психического компонента физиологического состояния в учебной и трудовой деятельности / В.И. Чирков // Методики исследования и диагностики функционального состояния и работоспособности человека-оператора в экстремальных условиях. – М., 1989. – С. 16–23.

-

16. Шипош, К. Значение аутогенной тренировки и биоуправления с обратной связью электрической активности мозга в терапии неврозов : автореф. дис. … канд. психол. наук / К. Шипош. – Л., 1980. – 19 с.

-

17. Юрьев, А.И. Оценка отрицательных прак-сических состояний человека-оператора на основе данных теста Люшера / А.И. Юрьев // Проблемы инженерной психологии. – Л., 1984. – Вып. 2. – С. 239–241.

PHYCHOPHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF STATES DURING HIGH-ALTITUDE PROFESSIONAL WORK

A.S. Shanazarov, N.G. Melnikova

Institute of Mountain Physiology, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

Список литературы Особенности психофизиологических состояний человека при профессиональной деятельности в высокогорье

- Алдашева, А.А. Психологическая адаптация специалистов ВМФ к условиям деятельности: автореф. дис.... д-ра психол. наук/А.А. Алдашева. -Бишкек, 1995. -37 с.

- Алдашева, А.А. Стратегия психической адаптации в условиях Антарктиды/А.А. Алдашева//Физиология человека. -1984. -Т. 10, №1. -С. 12-14.

- Зараковский, Г.М. Рискованные социально-психологические ситуации как проявление популяционного психологического стресса/Г.М. Зараковский, В.И. Медведев, Н.Л. Разыграева//Физиология человека. -1997. -Т. 23, №2. -С. 17-28.

- Дикая, Л.Г. Актуальные проблемы и перспективы исследований в психологии труда в условиях глобализации/Л.Г. Дикая//Психологический журн. -2007. -№3. -С. 29-44.

- Дикая, Л.Г. Становление новой системы психической регуляции в экстремальных условиях деятельности/Л.Г. Дикая//Принцип системы в психологических исследованиях. -М.: Наука, 1990. -С. 103-114.

- Климов, Е.А. Введение в психологию труда/Е.А. Климов. -М., 1998. -280 с.

- Медведев, В.И. Адаптация человека/В.И. Медведев. -СПб.: Институт мозга человека РАН. -2003. -584 с.

- Мукортова, Е.А. Об особенностях взаимосвязи фрустрационных реакций и личностных характеристик/Е.А. Мукортова//Психология личности в условиях социальных изменений. -М., 1993. -С. 81-82.

- Наенко, Н.И. Психическая напряженность/Н.И. Наенко. -М.: МГУ, 1976. -132 с.

- Носкова, О.Г. Психология труда/О.Г. Носкова; под ред. Е.А. Климова. -М., 2004. -167 с.

- Психические состояния: хрестоматия. -СПб., 2003. -235 с.

- Собчик, Л.Н. Методы психологической диагностики/Л.Н. Собчик. -М.: МКЦ, 1990. -88 с.

- Сороко, С.И. Нейрофизиологические механизмы индивидуальной адаптации человека в Антарктиде/С.И. Сороко. -Л.: Наука, 1984. -217 с.

- Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере/Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. -М.: ИНФРА-М, 1995. -384 с.

- Чирков, В.И. Методы оценки психического компонента физиологического состояния в учебной и трудовой деятельности/В.И. Чирков//Методики исследования и диагностики функционального состояния и работоспособности человека-оператора в экстремальных условиях. -М., 1989. -С. 16-23.

- Шипош, К. Значение аутогенной тренировки и биоуправления с обратной связью электрической активности мозга в терапии неврозов: автореф. дис. … канд. психол. наук/К. Шипош. -Л., 1980. -19 с.

- Юрьев, А.И. Оценка отрицательных праксических состояний человека-оператора на основе данных теста Люшера/А.И. Юрьев//Проблемы инженерной психологии. -Л., 1984. -Вып. 2. -С. 239-241.