Особенности психоэмоционального статуса у детей, страдающих сахарным диабетом типа 1

Автор: Никифорова Е.М., Коноваленко Н.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (30), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована степень выраженности нарушений психоэмоционального статуса у детей с сахарным диабетом. Выявлены психологические особенности детей в зависимости от стадии сахарного диабета.

Сахарный диабет, психоэмоциональный статус, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142148894

IDR: 142148894 | УДК: 616.379-008.64-053.3:301.085

Текст научной статьи Особенности психоэмоционального статуса у детей, страдающих сахарным диабетом типа 1

Традиционно в медицинской науке и практике было принято обращать внимание на биомедицинские аспекты заболевания: клинические и метаболические параметры, характеризующие состояние больного и отражающие результаты лечения. Однако, будучи необходимыми и достаточными для острого заболевания, при хронических заболеваниях на первый план выдвигаются аспекты их влияния на качество жизни больного, его психический и социальный статус, как в отношении самой болезни, так и результатов ее лечения [3]. Детский возраст является периодом становления характера и формирования социально-психологической адаптации личности. Ощущение собственного несовершенства из-за возникшего заболевания нередко снижают качество жизни детей-инвалидов, способствуют формированию комплекса неполноценности, акцентуации на своем состоянии и являются причинами частых, порой серьезных нарушений эмоциональной сферы, которые усугубляют тяжесть течения заболевания. Поэтому инвалидность в настоящее время следует рассматривать не только со стороны имеющихся недугов и ограничений социальных функций, но и с позиции ухудшения качества жизни. Всемирная организация здравоохра- нения уделяет большое внимание развитию науки о качестве жизни как важному инструменту при принятии решения о методах лечения, профилактики, формах реабилитации, научных исследованиях и подготовке медицинских кадров. Оценка различных параметров качества жизни (КЖ) у детей-инвалидов, а именно: физического, психического, эмоционального, социального и функционирования в школе, облегчает проведение комплексных лечебных и реабилитационных мероприятий. Изучение качества жизни, основанное на субъективном восприятии самого человека, весьма чувствительно, и иногда более информативно, чем общепризнанные объективные критерии [1, 2]. Понятие «качество жизни» больного сложное и многогранное. Среди множества критериев можно выделить те, в которых акцент ставится на «голосе больного», они, как правило, имеют общий характер и свидетельствуют об «интеграции заболевания в повседневную жизнь больного». Среди составляющих качества жизни обычно называют функциональные возможности, восприятие, симптомы заболевания. Критериями качества жизни считают психологические, социальные и функциональные аспекты жизни, связанные с заболеванием.

Индивидуальное качество жизни определяется как оценка соответствия индивидуальных желаний и стремлений их исполнению или возможности исполнения. Это определение может быть уточнено: не просто то, что больной говорит, а то, что он говорит самому себе о том, что он есть. Определение, в котором делается попытка объединить все аспекты качества жизни, звучит следующим образом: возможности физического и социального функционирования, воспринимаемые больным как определенный уровень физического и психического благополучия.

Переходя к диабетологии, отметим, что на рубеже столетий многие медицинские проблемы, связанные с тактикой лечения сахарного диабета (СД), решены. Завершились исследования, давшие ответ на основной вопрос диабетологии о соотношении компенсации сахарного диабета и его осложнений. Разработаны терапевтические меры при всех осложнениях сахарного диабета. Обучение больных прочно вошло в арсенал лечебных средств. Однако каждый больной сахарным диабетом по-прежнему вынужден ежедневно платить «цену» за свое заболевание в разных сферах жизни [3]. Цена эта более многообразна, поэтому особое значение приобретает учет аспектов качества жизни больного.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить параметры качества жизни (диагностировать развитие эмоционально-волевой сферы) у детей с СД типа 1 (СД 1) Волгоградской области. Изучить степень выраженности нарушений психоэмоционального статуса у детей с сахарным диабетом.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика развития эмоционально-волевой сферы у наблюдаемых детей осуществлялась с применением тестов Ч. Д. Спилберга (тест на определение личностной тревожности, ситуативной тревожности и шкала депрессии). В исследовании участвовали дети и подростки, страдающие СД 1 (73). Среди обследованных — 38 мальчиков (52 %) и 35 девочек (48 %). Средний возраст обследованных — 13 лет (от 7 до 18). Длительность течения СД: менее 5 лет — 36 детей, 5—10 лет — 25, более 10 лет — 12 детей. Были выделены 2 группы: дети, находящиеся в состоянии декомпенсации и субкомпенсации (46 и 27 человек соответственно). Исследовалась зависимость показателей тревожности и депрессии от стадии заболевания и доз заместительной инсулино-терапии (единицы на килограмм массы тела).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

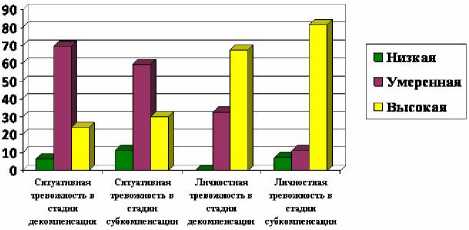

В группе детей с СД в стадии декомпенсации (46 чел.) при средней суточной дозе инсулина 1,09 ед./кг наблюдались следующие показатели:

-

– ситуативная тревожность: низкая — 3 чел. (6,5 %), умеренная — 32 чел. (69,5 %), высокая — 11 чел. (24 %);

-

– личностная тревожность: умеренная — 15 чел. (32,6 %), высокая — 31 чел. (67,4 %);

-

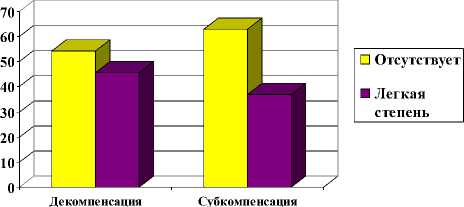

– депрессия: отсутствует — 25 чел. (54,3 %), легкая депрессия ситуативного генеза — 21 чел. (45,7 %).

Дети с высокой степенью тревожностью, как правило, выписывались в стадии субкомпенсации СД, при этом дети с умеренной — в стадии компенсации. Прослеживается, что у исследуемых с высокой степенью тревожности давность основного заболевания меньше, чем в группе с умеренными показателями, что связанно с адаптацией ребенка к своему состоянию, и умение контролировать течение основного заболевания лучше.

В группе детей с СД в стадии субкомпенсации (27 чел.) со средней суточной дозой инсулина 0,46 ед./кг наблюдались следующие показатели:

-

– ситуативная тревожность: низкая — 3 чел. (11 %), умеренная — 16 чел. (59,3 %), высокая — 8 чел. (29,7 %);

-

– личностная тревожность: низкая — 2 чел. (7,4 %), умеренная — 3 чел. (11,1 %), высокая — 22 чел. (81,5 %);

-

– депрессия: отсутствует — 17 чел. (63 %), легкая — 10 чел. (37 %).

У детей с высокой степенью тревожностью три и более осложнений основного заболевания, тогда как в группе с умеренными показателями до трех. Зависимость от стадии и длительности течения СД не прослеживалась (рис. 1, 2).

Рис. 1. Уровни тревожности у детей с СД 1 в стадии декомпенсации и субкомпенсации

Рис. 2. Степень депрессии у детей с СД 1 в стадиях декомпенсации и субкомпенсации

Беспокойство детей чаще связано с ограничением в питании и режиме, настороженным отношением сверстников к данному заболеванию.

Как предрасположенность личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.

Дети, относимые к категории высоко тревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Им необходимо формировать чувство уверенности и успеха, смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по подзадачам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в обеих группах наблюдается повышение уровня личностной тревожности. Повышение данного показателя у пациентов можно объяснить возникающим у детей вследствие заболевания ощущением собственной неполноценности, «непохожести» на других сверстников. Это порождает ощущение тревоги при столкновении с социальной средой. В группе детей с декомпенсацией заболевания наблюдается сравнительное увеличение всех показателей и дополнительно реализуется легкое депрессивное расстройство.

Полученные данные позволяют обосновать необходимость включения в программу реабилитации детей, страдающих СД, индивидуально подобранных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и психоэмоционального статуса, таких как работа с психологом, аутотренинг. Также необходимо активно проводить профилактику депрессивных состояний, которые, в свою очередь, способствуют развитию декомпенсации СД и утяжелению его течения.