Особенности психологического статуса детей с ортопедической патологией

Автор: Попков А.В., Фогель Н.Н., Попков Д.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы современной реабилитологии

Статья в выпуске: 3 (58) т.2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Изучен эффект мягкого мануального воздействия на крестцово-подвздошное сочленение (КПС) и использование миофасциального релиза на грушевидную мышцу и крестцОво-бугорную связку, для снятия болевого синдрома при повреждении КПС.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152223

IDR: 147152223

Текст обзорной статьи Особенности психологического статуса детей с ортопедической патологией

В последнее время в нашей стране наблюдается увеличение числа детей со ■ стойким расстройством здоровья, вызванным заболеваниями, травмами и врожденными дефектами опорнодвигательной системы. Данные нарушения приводят к значительному ограничению жизнедеятельности, а в ряде случаев - к инвалидизации ребенка [3].

Специфическая социальная ситуация развития ребенка-инвалида с патологией опорно-двигательного аппарата во многом связана с фактором социальной депривации. Дефект, в той или иной степени препятствуя общению, тормозит приобретение знаний и умений, что ведет к ряду расстройств в эмоциональной и личностной сфере ребенка, вызывает ощущение неуспеха, занижен-ность самооценки, уровня притязаний. По мнению ряда авторов, у детей с патологией развития опорно-двигательного аппарата часто встречается снижение толерантности к фрустрации, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, повышенный или наоборот неадекватно низкий уровень тревожности, низкий уровень коммуникативных навыков [1, 2, 4, 5, 6].

Медицинская реабилитация таких больных при помощи метода Илизарова, выражаясь в функциональном восстановлении (полном или компенсации при ограниченном или отсутствующем восстановлении), имеет своей конечной целью решение комплекса проблем - биологических, психологических и социальных.

Цель настоящей работы - изучить ряд компонентов психологического статуса детей и подростков с ортопедической патологией, а также его возможные изменения в процессе лечения по методу Илизарова.

Задачи исследования:

-

1. Изучение особенностей личности ребенка с ортопедической патологией, психоэмоциональных реакций, особенностей поведения в конфликтных ситуациях.

-

2. Сравнение психодиагностических данных, полученных на разных этапах лечения у пациентов основной (ортопедическая патология) и контрольной групп.

-

3. Оценка психологического самочувствия пациентов детского возраста на этапах медицин

ской реабилитации методом чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Материал и методы. Психологическое обследование включало в себя тест Р. Кеттелла 16 PF (CPQ - детский вариант), тест «Метод цветовых выборов» (МЦВ) - модифицированный вариант теста М.Люшера (адаптация Л.Н.Собчик), тест С. Розенцвейга, проективный тест «Несуществующее животное», метод индивидуальной беседы и наблюдения.

Основную группу составили 64 ребенка в возрасте 7-12 лет, находившиеся на лечении в Российском Научном Центре «Восстановительная Травматология и Ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова, г. Курган (РНЦ «ВТО»), среди них с врожденными укорочениями и деформациями верхних конечностей 14 человек (21,9%), с врожденными укорочениями нижних конечностей 40 человек (62,5%), последствиями гематогенного остеомиелита (верхние конечности) 2 человека (3,1%), последствиями гематогенного остеомиелита (нижние конечности) 7 человек (10,9%), последствиями рахита (нижние конечности) 1 человек (1,6%). Из них 33 человека - мальчики (51,6%), 31 - девочки (48,4%). Всем пациентам проводилось лечение по методу Илизарова.

Контрольной группой были выбраны дети с переломами длинных трубчатых костей, проходившие лечение по методу Илизарова, по следующим причинам:

-

- они представляют случайную выборку пациентов, которые до получения травмы росли и развивались нормально;

-

- лечение аппаратом Илизарова позволяет исключить при анализе психологического статуса те изменения, которые связаны непосредственно с самим оперативным вмешательством (болевой синдром, пребывание в стационаре и т.д.) и являются общими с детьми с ортопедической патологией.

Контрольную группу составили 52 человека того же возраста отделения «Травматология №2» РНЦ «ВТО», из них мальчики - 35 человек (67,3%), девочки -17 человек (32,7%).

Обследование основной группы проходило в два этапа - в период дистракции (начало лечения)

Акту ал ьн ые проблемы современной реабилитологии

и в период фиксации (когда пациент уже мог объективно оценить результат лечения). На первом этапе выполнялись все вышеперечисленные методики, на втором - повторно тест Р. Кеттелла и тест «МЦВ». В контрольной группе аналогичное тестирование проводилось в течение первых четырех дней со дня операции и перед снятием аппарата. Количество дней между тестированием у основной группы составило 72,3 ± 4,5 дня, у контрольной группы - 36,8 ± 1,7 дня. Достоверность различий между используемыми показателями определялась по критерию t Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Опросник Р. Кеттелла 16 PF (CPQ).

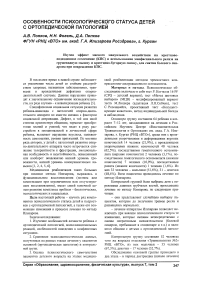

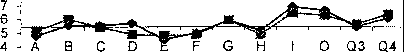

Данные тестирования представлены в виде графиков, на которых изображены усредненные профили по каждой группе (см. рисунок).

вании выявили следующую картину: тенденция к снижению уровня тревоги проявилась и у основной, и у контрольной групп, однако у обследуемых основной группы она носит более выраженный характер (табл. 1).

Для оценки предпочтения выбора цвета проводилось ранжирование выборов по всем восьми позициям, что позволило смоделировать усредненный выбор по первому и второму тестированию, в который вошли наиболее часто выбираемые цвета. Данные по наиболее значимым позициям (1, 2, 3 и 6, 7, 8) приведены в табл. 2.

Выбор фиолетового цвета (5) на первую позицию был доминирующим у обеих групп, что указывает на трудность социальной адаптации, эмоциональность и субъективность, недостаток практицизма и реалистичности, ранимость. Вместе с

10 п

9 -

8 -

3 -

2 -

1 J $ Кеттелл (CPQ), дети 7-12 лет (основная гр.) . 1-е обследование.

—«—Кеттелл (CPQ), дети 7-12 лет (основная гр.). 2-е обследование.

10 п

3 -

2 -

Ф Кеттелл (CPQ), дети 7-12 лет (контр, гр.). 1-е обследование.

—■—Кеттелл (CPQ), дети 7-12 лет (контр, гр.). 2-е обследование.

Тест Р. Кеттелла (CPQ): а - усредненные значения по факторам (основная группа), п = 64; б - усредненные значения по факторам (контрольная группа), п = 52

Усредненные профили по тесту Кеттелла указывают на отсутствие выраженных сдвигов по факторам у детей обеих групп. Значения факторов находятся в средней зоне. Результаты также указывают на отсутствие статистически значимых различий в характеристиках основной и контрольной групп, т.е. основная группа по вербальному тесту в среднем показывает такой же уровень адаптированности, уравновешенности, эмоциональной зрелости, включенности в общение, отсутствия выраженного напряжения и переживания, что и контрольная группа.

Тест «Метод цветовых выборов»

Оценка динамики эмоционального состояния пациентов проводилось при помощи проективного теста «Метод цветовых выборов» (МЦВ) - модифицированного варианта теста М. Люшера (адаптация Л.Н. Собчик). Результаты сравнения значений уровня тревоги при первом и втором тестиро- тем, по мнению авторов адаптации фиолетовый цвет часто занимает ведущее место в выборах детей и подростков, что объясняется недостаточной адаптированностъю еще не сформировавшейся личности. На второй позиции в выборах обеих групп чаще оказывался 4-й (желтый) цвет, что при всем положительном значении этого цвета (активность и вовлеченность в процесс эмоционально насыщенного взаимодействия), в паре с 5-м цветом (5 4) указывает на снижение эмоционального контроля, повышенную чувствительность к средовым воздействиям, лабильность настроения. Таким образом, сочетание фиолетового и желтого на 1-й и 2-й позициях (5 4) у детей, не являясь, само по себе сигналом значительного внутреннего напряжения, указывает на снижение адаптивных реакций и тенденцию к более выраженной психоэмоциональной нестабильности.

Изменения показателя выраженности тревоги на разных этапах лечения

Таблица 1

|

1 обслед-е М ± m |

2 обслед-е М±ш |

1 обслед-е М±т |

2 обслед-е М±т |

||

|

Основная группа, п = 64 |

2,7 ±0,51 |

1,3 ±0,34* р < 0,004 |

Контрольная группа, п=52 |

2,6 ±0,53 |

1,7 ±0,41* р < 0,01 |

* Достоверные отличия от первого обследования.

Таблица 2

Предпочитаемые выборы цвета по тесту МЦВ

|

Основная группа, п=64 |

Контрольная группа, п=52 |

||||

|

Позиция |

1-е обследование (цвета) |

2-е обследование (цвета) |

Позиция |

1-е обследование (цвета) |

2-е обследование (цвета) |

|

1 |

5 (24%) 1 (19%) 4 (16%) |

4 (27%) 1 (24%) 5 (23%) |

1 |

5(31%) 4 (29%)3;7(11%) |

5 (40%) 4 (21%) 2 (13%) |

|

2 |

4 (23%) 2 (19%) 5 (14%) |

3 (29%) 5 (24%) 2 (17%) |

2 |

4 (24%) 3 (17%) 5 (12%) |

4 (33%) 3 (22%) 2 (10%) |

|

3 |

4 (21%) 1(20%)2; 5(16%) |

1 (20%) 3;4;5 (19%) |

3 |

1 (21%) 4 (19%) 3 (17%) |

1 (26%) 3 (23%) 2 (19%) |

|

6 |

6 (31%) 0(17%) 1 (14%) |

6 (43%) 0 (23%) 2 (9%) |

6 |

6 (28%) 5 (17%) 0 (15%) |

6 (39%) 0 (29%) 2 (13%) |

|

7 |

0 (24%) 7 (17%) 6 (16%) |

0(34%) 6 (31%) 7(17%) |

7 |

0 (26%) 6 (24%) 7 (17%) |

6 (28%) 0 (24%) 7 (22%) |

|

8 |

7 (44%) 6 (14%) 0;3(11%) |

7 (60%) 0 (20%) 6 (7%) |

8 |

7 (38%) 6 (18%) 0 (18%) |

7 (56%) 6 (17%) 0 (13%) |

Попков А.В., Фогель Н.Н., Попков Д.А.

Особенности психологического статуса детей с ортопедической патологией

В качестве «отвергаемых» (6, 7, 8 позиции) наиболее часто выбирались смешанные и ахроматические цвета (коричневый, серый, черный: 6 0 7), что соответствует норме. При сравнении результатов первого и второго тестирования у основной группы достоверно чаще проходило увеличение выборов 6,0,7 цвета на 6,7,8 позиции соответственно при повторном тестировании (р = 0,013). У контрольной группы статистической достоверности не выявлено (р = 0,27).

Тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга.

В соответствии с теорией С. Розенцвейга, фрустрация возникает в тех случаях, когда организм встречает более или менее существенные препятствия на пути к удовлетворению какой-либо жизненной потребности. При рассмотрении результатов нами анализировался уровень социальной адапта- детей основной группы. Возможно, это связано с тем, что дети с ортопедической патологией чаще склонны демонстрировать социально одобряемое поведение и избегать конфликтных ситуаций, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и избежать возможных насмешек из-за явного физического недостатка. Дети из контрольной группы более непосредственно проявляли эмоциональное отношение к ситуациям на рисунках теста и выражали более стеничную, агрессивно-наступательную позицию по отношению к фрустрирую-щим ситуациям в тестовых заданиях.

Выводы. Сравнительный анализ данных психологического обследования пациентов 7-12 лет с врожденной или приобретенной в раннем детстве ортопедической патологией (основная группа) и пациентов травматологического отде-

Оценки ответов по тесту С. Розенцвейга (%)

Таблица 3

|

Е(%) |

М (%) |

I (%) |

E-D (%) |

O-D (%) |

N-P (%) |

КГА (%) |

|

|

Основная группа, п=64 |

54,6 |

28,0 |

18,0 |

47,8 |

36,9 |

15,3 |

43,8 |

|

Контрольная группа, п=52 |

54,5 |

27,4 |

17,6 |

43,8 |

40,1 |

16,1 |

35,0* |

* Статистически достоверное отличие (р=0,011).

ции, стереотипы эмоционального реагирования и характеристики фрустрационных реакций испытуемого. Результаты приведены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что у обеих групп по направлению доминируют экстрапунитивные реакции («Е» - внешнеобвиняющие, связанные с повышенными требованиями к окружающим): Е > М > I; по типу доминируют ED-реакции (фиксированные на самозащите): ED > OD > NP (OD -реакции, фиксированнные на препятствии, NP -направленные на разрешение ситуации). Уровень коэффициента групповой адаптации (КГА) выше у ления того же возраста (контрольная группа) в условиях лечения по методу Илизарова выявил следующее.

-

1. По результатам теста Р. Кеттелла: данные находятся в пределах нормы, статистически значимых различий между основной и контрольной группами не выявлено.

-

2. По тесту «Метод цветовых выборов (МЦВ)»: предпочитаемый цветовой выбор (усредненный вариант), был близким у основной и у контрольной групп, представляет вариант нормы. Выявлена статистически подтвержденная тенденция к снижению

-

3. По тесту С. Розенцвейга: типы и направления реакций совпадают у основной и контрольной групп. Исключение составляет коэффициент групповой адаптации (КГА): результаты достоверно выше у детей основной группы.

Актуальные проблемы современной реабилитологии

уровня тревоги и напряжения у обеих групп при сравнении результатов 1-го и 2-го тестирования.

Таким образом, комплекс психодиагностических методик, использовавшихся для проведения психологического обследования, показал:

-

1. Отсутствие выраженных признаков дезадаптации в эмоционально-личностной сфере детей с патологией развития опорно-двигательного аппарата на этапах реабилитации.

-

2. Агрессивные реакции, тревога и эмоциональная нестабильность у основной группы присутствуют в «скрытом» виде, вытеснены в область бессознательного как социально не одобряемые, неприемлемые.

-

3. Изменение психологического самочувствия детей обеих групп на этапах лечения имеет позитивную динамику. Лечение по методу Илизарова, компенсируя физический дефект оперативными методами, увеличивает резервные психологические механизмы адаптации и интеграции в социум больных ортопедического профиля.

Список литературы Особенности психологического статуса детей с ортопедической патологией

- Белов В.П., Костюнина З.Г., Сергеев И.И. Аномалии личности при хронических соматических заболеваниях//Закономерные тенденции формирования личности. -М.: Медицина, 1972. -С. 179-192.

- Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия. -СПб.: Речь, 2004. -384с.

- Малахов О.А. О состоянии ортопедотравматологической помощи детскому населению Российской Федерации//Вестн. травматол. и ортопедии. -2001. -№З.С. 3-6.

- Психологическое консультирование подростков-инвалидов./Авторы-составители: И.В. Кузнецова, О.В. Большакова, О.Н. Посысоев и др./Ярославль: Центр Ресурс, 1996. -170 с.

- Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях -М.: SvR-Аргус, 1995. -360 с.

- Феномен эгоцентризма у подростков-инвалидов./Л.Ф. Обухова, Т.В. Рябова, М.Н. Гуслова и др.//Вопросы психологии -2001. -№ 3, С. 40-48.