Особенности расположения аномальных цветков на цветоносах Alchemilla monticola Opiz

Автор: Нотов Александр Александрович, Андреева Елена Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Описаны особенности расположения аномальных цветков Alchemilla monticola Opiz на разных порядках ветвления. Выявлен характер приуроченности разных типов аномалий к основным элементам соцветия. Выяснены закономерности распределения вариантов аномальных структур на цветоносах.

Аномальные цветки, манжетка горная, цветоносы, апогамные виды

Короткий адрес: https://sciup.org/146116102

IDR: 146116102 | УДК: 582.542.46

Текст научной статьи Особенности расположения аномальных цветков на цветоносах Alchemilla monticola Opiz

Тверской государственный университет

Описаны особенности расположения аномальных цветков Alchemilla monticola Opiz на разных порядках ветвления. Выявлен характер приуроченности разных типов аномалий к основным элементам соцветия. Выяснены закономерности распределения вариантов аномальных структур на цветоносах.

В настоящее время в связи с интенсификацией исследований в области биологии развития возрастает интерес к изучению морфогенеза. Выяснение закономерностей морфогенеза, как правило, сопряжено со сложными, крайне трудоемкими экспериментальными работами. При этом обычно недооценивают возможность выявления некоторых особенностей формообразовательного процесса анализа существующего в природе разнообразия структур и рядов их изменчивости [15–17; 23]. В этой связи интересны спектры аномальных структур в разных группах растений [7; 8; 14]. Частотные характеристики отражают степень стабильности и лабильности разных признаков, характер отклонений от типичного хода развития [15–17]. При достаточно большом разнообразии аномальных вариантов возможно установление особенностей закладки и дифференцировки зачатков в зависимости от факторов, оказывающих влияние на эти процессы. Однако работ, в которых приводится детальный анализ разнообразия аномалий, пока еще немного. Актуальна разработка подходов к классификации аномальных структур и способов оценки частотных спектров.

Удобным объектом являются растения-апомикты, у которых отмечены высокие частоты встречаемости и значительное разнообразие аномальных цветков [22]. Начаты специальные исследования аномальных цветков некоторых апогамных видов комплекса Alchemilla vulgaris L. s. ampliss. [9; 11]. Значительная сложность этого апогам-но-полового комплекса [1], широкое распространение аномальных цветков пока не позволяют получить полное представление об основных закономерностях полиморфизма цветков манжеток. К настоящему моменту предложена классификация аномальных цветков манжеток, показана высокая изменчивость цветка в местообитаниях, не испытывающих влияния химического и радиационного загрязнения, отмечено отсутствие существенных различий в частоте аномалий и составе спектра вариантов у разных апогамных видов манжеток [3; 6; 9; 11]. Пока недостаточно сведений о специфике спектров аномальных цветков, о разногодичной изменчивости в пределах одного местообитания. Не изучен характер расположения аномальных вариантов на разных элементах цветоноса.

В качестве объекта исследования нами выбрана манжетка горная (Alchemilla monticola Opiz) – один из наиболее широко распространенных апогамных видов. Материал собран в окрестностях пос. Бурашево Калининского р-на Тверской обл. на манжетково-злаковом лугу. В ближайших окрестностях явных источников химического и радиационного загрязнения не обнаружено. Собраны две выборки: первая – 27–29 июня 1998 г., вторая – 26–30 июня 1999 г. Выбранные годы наблюдений отличались значительными различиями погодных условий. В 1999 г. отмечена очень сильная и продолжительная засуха. Первая выборка включала 45, а вторая – 50 экземпляров средневозрастных генеративных растений одинакового уровня жизненности. Так как среднее число цветков на цветоносах в этих выборках отличалось, мы посмотрели во втором случае большее число цветоносов, сделав сопоставимым общее число цветков в выборках. В первой изучено 20 образцов, во второй – 25. У каждого образца анали- зировали один, самый нижний по положению на годичном побеге цветонос. Цветоносы размягчали на паровой бане. Цветки изучали с помощью бинокулярной лупы МБС– 9. Особенности строения отмечали на рисунках. В первой выборке проанализировано 20 цветоносов и 5073 цветка, во второй – 25 цветоносов и 5144 цветка. В общей сложности изучено 10217 цветков.

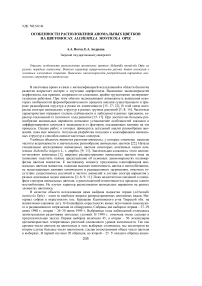

Жизненная форма, структура многолетних органов и цветоносов у всех апогам-ных видов комплекса A. vulgaris одинакова [12; 18]. Манжетки – моноподиально-розеточные, короткокорневищные травянистые поликарпики с плагиотропным эпигео-генным корневищем, гемикриптофиты [12; 13]. Пазушные генеративные побеги (цветоносы) – удлиненные, олиственные, фрондулезные закрытые тирсы. Нижний лист цветоноса представлен только влагалищной частью. Остальные листья короткочерешковые, с крупными зелеными прилистниками и слабо развитым влагалищем, с 3–5-лопастной пластинкой. Верхние листья имеют вид крупнозубчатых по краю прицветников (с небольшой пластинкой или без нее). В пазухах первых одного-двух листьев почки обычно не закладываются, в пазухах следующих формируются генеративные почки, нижние из них обычно в рост не трогаются. Цветоносы с 8–10 (13) узлами до терминального цветка [11]. Оси I и II порядков заканчиваются терминальными цветками (рис. 1). Под терминальными цветками оказываются сближенными два узла. Листья, расположенные на этих узлах, развиваются слитно, образуя чашевидную структуру, имеющую вид зубчатого по краю воротничка (рис. 1). Под терминальными цветками, завершающими оси I и II порядков цветоносного побега, обычно развиваются по две ветви, которые представляют дихазии с резко неравными по силе и дальнейшему характеру ветвления веточками. В каждом порядке ветвления такого дихазия под терминальным цветком образуются две веточки (рис. 1). Одна из них – компактный монохазий, а другая, более мощная, ветвится по принципу дихазия [10; 11] Общее число порядков ветвления у A. monticola варьирует от 8 до 14. У особей высокого уровня жизненности иногда можно наблюдать до 20 порядков ветвления.

Рис.1. Структура цветоносного побега Alchemilla monticola : – терминальный цветок; оУ1 – монохазий;

'w – лист с листовой пластинкой; * – брактея

Строение цветка одинаково у всех агамных видов комплекса A. vulgaris [4; 5; 18]. Цветок манжетки горной четырехчленный, четырехкруговой. Чашечка с подчашием. Венчик не развит. Характерно наличие колокольчатого или обратнояйцевидного гипантия. В верхней части гипантия формируется плоский широкий железистый диск. Диск в очертании квадратный с небольшим отверстием в центре. Из отверстия выдается стилодий зрелого плодолистика. По краям диска развиваются 4 чашелистика и 4 листочка подчашия. Чашелистики яйцевидные или треугольные. Листочки подчашия ланцетные иди яйцевидно-ланцетные, расположены между чашелистиками, чуть ниже последних. Тычинок 4, они прикрепляются к наружной части диска и расположены между чашелистиками напротив листочков подчашия. Пыльники почковидные, интрорзные, вскрываются поперечной щелью. Иногда встречаются недоразвитые тычинки с короткой тычиночной нитью и сморщенным черным или серым пыльником. Гинецей апокарпный, обычно мономерный. Плодолистик развивается внутри гипантия и занимает центральное положение на цветоложе. Он имеет короткую ножку. Завязь яйцевидной формы, стилодий гинобазический. Рыльце шаровидное. В нижней части плодолистика заметен короткий брюшной шов. В полости завязи расположен один крупный, почти ортотропный семязачаток [2].

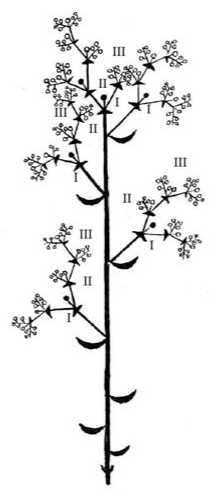

При классификации аномальных вариантов строения цветка нами использованы представления Ю.А. Урманцева [19–21] об общих закономерностях организации и преобразования разнообразия. Выделено пять типов аномалий [11].

I – аномалии, связанные с изменением числа элементов цветка (N). Описаны аномалии, связанные с изменением числа кругов (Nк) (рис. 2), и аномалии с измененным числом элементов в кругах или в каком-либо одном круге (Nэ) (рис. 2). Возможны также комбинации рассмотренных подтипов (Nэк) (рис. 2). Число кругов в цветке – признак достаточно стабильный. Однако отмечены случаи уменьшения или увеличения числа кругов (как правило, можно наблюдать исчезновение листочков подчашия) или появление элементов нового круга (развитие чашелистиков или листочков подчашия, представляющих отсутствующие в типе круги, реже – появление тычинок внутреннего круга) (рис. 2). Число листочков подчашия, чашелистиков и тычинок может изменяться от 0 до 6. Отмечены цветки, в которых эти элементы отсутствуют, и цветки, в которых их число варьирует от 1 до 6. Число плодолистиков изменяется от 0 до 2.

Аномальные цветки с измененным числом элементов в кругах (Nэ)

варианты с асимметричными кругами

Рис. 2. Некоторые варианты аномальных цветков Alchemilla monticola с измененным числом элементов

Рис. 3. Некоторые варианты строения цветка Alchemilla monticola с комбинированными типами аномалий

II – аномалии, связанные с изменением структуры элементов (S). Отмечено изменение формы чашелистиков и листочков подчашия. Иногда образуются двузубчатые и трехзубчатые или двураздельные и трехраздельные листочки подчашия. Встречаются двузубчатые чашелистики. Крайне редко встречаются трехлопастные чашелистики с зубчатыми по краю лопастями. Нередко чашелистики и листочки подчашия имеют нетипичные размеры. При этом, как правило, изменяется форма. Чашелистики и листочки подчашия становятся узколанцетными, линейными или широкояйцевидными. Отмечены случаи появления тычинок с плоской тычиночной нитью.

III – аномалии, связанные с изменением положения элементов (T). Встречаются очень редко, как правило, в сочетании с другими типами аномалий. Например, отмечен трехчленный цветок, развивающийся на стенках незамкнутого плодолистика, плодолистики на внутренней поверхности стенки завязи, семязачаток на наружной поверхности стенки завязи, чашелистики и листочки подчашия в нижней и в средней части гипантия [11]. В просмотренной выборке тип III обнаружен только в сочетании с другими отклонениями (рис. 3).

IV – срастания (изменение отношений между элементами) (Fэ). Встречаются часто, но в сочетании с другими нарушениями (рис. 3). Могут срастаться элементы одного круга и элементы разных кругов. Отмечены случаи срастания тычинок, плодолистиков. Найдены цветки, у которых изменение числа элементов сочеталось одновременно с двумя рассмотренными выше подтипами срастания (срастание элементов одного круга и срастание элементов разных кругов).

V – комбинации рассмотренных типов. Встречаются довольно часто. Могут сочетаться два, три и даже все четыре типа. На нашем материале представлены следую- щие комбинированные варианты: а) с измененным числом и структурой элементов (NэS); б) с измененным числом элементов и срастанием элементов (NэFэ); в) с измененной структурой и нетипичным положением элементов (ST); г) с измененной структурой и срастанием элементов (SFэ); д) с измененным числом элементов, кругов и нетипичной структурой элементов (NэкS); е) с измененным числом, структурой элементов и срастанием элементов (NэSFэ); ж) с измененным числом, структурой и положением элементов (NэST) (рис. 3).

На каждом изученном цветоносе обннаружены аномальные цветки. В пределах первой выборки их доля варьировала от 13,49 до 44,87% и составила в среднем 27,83% (табл. 1). Во второй выборке частота изменялась от 2,41 до 49,62%. Средняя частота – 24,81% (табл. 1). Таким образом, выявлена высокая изменчивость цветка. Ее общие характеристики в разные годы наблюдений имеют примерно одинаковые значения. Данные литературы по другим апогамным видам манжеток также свидетельствуют об этом. Средние показатели числа аномальных цветков для всех изученных видов при достаточных размерах выборки не менее 20% [9; 11].

В общей сложности нами обнаружено 2688 аномальных цветков. Морфологический анализ позволил выделить в пределах этого разнообразия 184 варианта (табл. 1). На цветоносах растений в первой выборке число вариантов варьировало от 11 до 35, во второй – от 2 до 39 (табл. 1). Меньшая нижняя граница во втором случае, по-видимому, определяется более низким средним значением числа цветков на цветоносах во второй выборке. Однако среднее число вариантов на цветоносе приблизительно одного уровня.

Используя предложенный выше подход, мы отнесли каждый из обнаруженных вариантов к одному из описанных типов. С учетом представленных комбинированных вариантов проанализировано 17 типов (табл. 2). Частота встречаемости их варьирует от 0,07 до 48,67%. Наиболее распространены аномальные цветки с измененным числом элементов (Nэ) (в среднем 46,09%) (табл. 2). Часто образуются цветки с измененной структурой элементов (S) (30,99%) и цветки с измененным числом и структурой элементов (NэS) (19,20%). Прочие типы аномалий встречаются значительно реже (от 0,04 до 1,49%). Наиболее лабильно число элементов цветка, особенно число листочков подчашия. Достаточно изменчива структура элементов цветка. Отмечена значительная стабильность положения (T) и отношения элементов (Fэ) (табл. 2). Изменения этих признаков выявлены только в сочетании с другими отклонениями. Для каждого из рассмотренных типов отмечены примерно одинаковые частоты в разные годы наблюдений (табл. 2). Сходство этих характеристик при наличии контраста погодных условий, определивших существенное уменьшение среднего числа цветков на цветоносе (табл. 1), позволяет исключить модификационный характер изменчивости. Аномальные цветки – результат локальных нарушений морфогенеза и его значительной нестабильности, которая связана во многом с наличием регулярного апомиксиса, ослабившего отбор по признакам цветка. Возможно выявление общих закономерностей изменчивости на материале совокупной выборки.

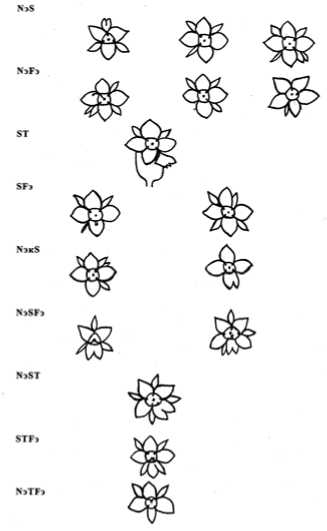

Характер распределения основных типов аномалий на разных порядках ветвления цветоноса отражен в табл. 3. Наибольший интерес представляют группы Nэ, S, NэS, так как аномалии этих типов встречаются особенно часто. На разных порядках ветвления частоты варьируют от 5,0 до 16,78% (для группы Nэ), от 3,42 до 12,18% (для группы S) и от 2,5 до 7,11% (для группы NэS) (табл. 5). Максимальная частота для этих групп и аномальных цветков в целом зарегистрирована на 8–9-м порядках ветвления.

Таблица 1

Частота встречаемости аномальных цветков и число отмеченных вариантов у исследованных образцов

|

Выборка |

Образец |

Число цветков |

Число вариантов |

Частота встречаемости аномальных цветков |

|

|

шт. |

% |

||||

|

I |

1 |

428 |

20 |

79 |

18,46 |

|

2 |

403 |

33 |

127 |

31,51 |

|

|

3 |

252 |

16 |

34 |

13,49 |

|

|

4 |

180 |

18 |

54 |

30,00 |

|

|

5 |

140 |

11 |

31 |

22,14 |

|

|

6 |

69 |

12 |

40 |

57,97 |

|

|

7 |

157 |

14 |

51 |

32,48 |

|

|

8 |

253 |

20 |

70 |

27,67 |

|

|

9 |

206 |

11 |

35 |

16,99 |

|

|

10 |

265 |

14 |

67 |

25,28 |

|

|

11 |

230 |

11 |

80 |

34,78 |

|

|

12 |

205 |

12 |

38 |

18,54 |

|

|

13 |

263 |

24 |

87 |

33,08 |

|

|

14 |

240 |

19 |

62 |

25,83 |

|

|

15 |

224 |

18 |

88 |

39,29 |

|

|

16 |

275 |

19 |

87 |

31,64 |

|

|

17 |

438 |

35 |

147 |

33,56 |

|

|

18 |

334 |

14 |

69 |

20,66 |

|

|

19 |

234 |

22 |

105 |

44,87 |

|

|

20 |

277 |

14 |

61 |

22,02 |

|

|

Итого |

5073 |

107 |

1412 |

27,83 |

|

|

II |

21 |

174 |

16 |

63 |

36,21 |

|

22 |

78 |

3 |

6 |

7,69 |

|

|

23 |

82 |

2 |

3 |

3,66 |

|

|

24 |

294 |

25 |

91 |

30,95 |

|

|

25 |

179 |

16 |

54 |

30,17 |

|

|

26 |

83 |

1 |

2 |

2,41 |

|

|

27 |

162 |

5 |

8 |

4,93 |

|

|

28 |

148 |

16 |

50 |

33,78 |

|

|

29 |

124 |

14 |

30 |

24,19 |

|

|

30 |

381 |

19 |

71 |

18,64 |

|

|

31 |

313 |

23 |

55 |

17,57 |

|

|

32 |

180 |

14 |

43 |

23,89 |

|

|

33 |

216 |

7 |

11 |

5,09 |

|

|

34 |

292 |

35 |

108 |

36,99 |

|

|

35 |

383 |

19 |

71 |

18,54 |

|

|

36 |

58 |

6 |

17 |

29,31 |

|

|

37 |

251 |

11 |

18 |

7,17 |

|

|

38 |

308 |

17 |

85 |

27,60 |

|

|

39 |

217 |

20 |

54 |

24,88 |

|

|

40 |

133 |

25 |

66 |

49,62 |

|

|

41 |

236 |

21 |

93 |

39,41 |

|

|

42 |

221 |

17 |

80 |

36,20 |

|

|

43 |

273 |

23 |

91 |

33,33 |

|

|

44 |

58 |

4 |

9 |

15,52 |

|

|

45 |

300 |

18 |

97 |

32,33 |

|

|

Итого |

5144 |

132 |

1276 |

24,81 |

|

|

Всего |

10217 |

184 |

2688 |

26,31 |

|

Примечание. Доля аномальных цветков определена от общего числа изученных цветков цветоноса; в графах «итого» – от общего числа цветков выборки, в графе «всего» – от общего числа всех изученных цветков.

Частота встречаемости основных типов аномалий

|

Типы аномалий |

Частота встречаемости |

|||||

|

шт. |

% |

|||||

|

I |

II |

всего |

I |

II |

всего |

|

|

Nэ |

618 |

621 |

1239 |

43,77 |

48,67 |

46,09 |

|

Nк |

3 |

- |

3 |

0,11 |

- |

0,11 |

|

Nэк |

4 |

1 |

5 |

0,28 |

0,08 |

0,19 |

|

S |

483 |

350 |

833 |

34,21 |

27,43 |

30,99 |

|

T |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Fэ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

NэS |

273 |

243 |

516 |

19,33 |

19,04 |

19,20 |

|

NэкS |

1 |

2 |

3 |

0,07 |

0,16 |

0,11 |

|

NэFэ |

4 |

1 |

5 |

0,28 |

0,08 |

0,19 |

|

ST |

- |

1 |

1 |

- |

0,08 |

0,04 |

|

SFэ |

24 |

16 |

40 |

1,70 |

1,25 |

1,49 |

|

NэSFэ |

17 |

11 |

28 |

1,20 |

0,86 |

1,04 |

|

NэTS |

- |

1 |

1 |

- |

0,08 |

0,04 |

|

STFэ |

1 |

- |

1 |

0,07 |

- |

0,04 |

|

NэTFэ |

- |

1 |

1 |

- |

0,08 |

0,04 |

|

NэSTFэ |

- |

2 |

2 |

- |

0,16 |

0,07 |

|

F |

1 |

9 |

10 |

0,07 |

0,70 |

0,37 |

Примечание. I – первая выборка; II – вторая выборка; частота встречаемости в % определена от общего числа изученных аномальных цветков в выборке; в столбце «всего» – от общего числа аномальных цветков; условные обозначения типов аномалий раскрыты в тексте.

частота встречаемости ( %)

- пятичленные цветки; □ - трехчленные цветки

Рис. 4. Частота встречаемости трехчленных и пятичленных аномальных цветков на разных порядках ветвления

Частота встречаемости разных типов аномалий на разных порядках ветвления

|

Тип аномалий |

Порядок ветвления |

||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

|

Nэ |

2* |

12 |

34 |

93 |

142 |

196 |

209 |

228 |

159 |

100 |

48 |

14 |

2 |

|

5,0** |

4,46 |

5,28 |

8,12 |

8,95 |

10,33 |

12,93 |

16,78 |

15,13 |

14,43 |

13,64 |

12,61 |

7,14 |

|

|

Nк |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

- |

1 |

- |

- |

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,15 |

- |

- |

0,28 |

- |

- |

|

|

Nэк |

- |

- |

1 |

- |

- |

2 |

- |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

0,16 |

- |

- |

0,11 |

- |

0,07 |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

|

|

S |

2 |

9 |

22 |

71 |

78 |

117 |

154 |

135 |

128 |

72 |

32 |

13 |

- |

|

5,0 |

3,35 |

3,42 |

6,20 |

4,92 |

6,16 |

9,52 |

9,93 |

12,18 |

10,39 |

9,09 |

11,71 |

- |

|

|

Т |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Fэ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

NэS |

1 |

7 |

18 |

34 |

66 |

88 |

96 |

80 |

75 |

32 |

13 |

15 |

1 |

|

2,5 |

2,60 |

2,80 |

2,97 |

4,16 |

4,64 |

5,94 |

5,89 |

7,14 |

4,62 |

3,69 |

4,50 |

3,57 |

|

|

NэкS |

- |

- |

- |

- |

1 |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

- |

- |

0,06 |

0,05 |

0,06 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

NэFэ |

- |

1 |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

- |

0,37 |

0,16 |

0,09 |

- |

0,05 |

0,06 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ST |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

- |

- |

0,06 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

SFэ |

- |

1 |

4 |

2 |

4 |

8 |

4 |

9 |

4 |

3 |

- |

1 |

- |

|

- |

0,37 |

0,62 |

0,17 |

0,25 |

0,42 |

0,25 |

0,66 |

0,38 |

0,43 |

- |

0,90 |

- |

|

|

NэSFэ |

- |

1 |

1 |

2 |

6 |

3 |

4 |

4 |

3 |

2 |

1 |

1 |

- |

|

- |

0,37 |

0,16 |

0,17 |

0,38 |

0,16 |

0,25 |

0,29 |

0,29 |

0,29 |

0,28 |

0,90 |

- |

|

|

NэST |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

|

|

STFэ |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

- |

- |

- |

0,05 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

NэTFэ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,14 |

- |

- |

- |

|

|

NэSTFэ |

- |

- |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

0,16 |

0,09 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

F |

- |

- |

- |

2 |

1 |

1 |

2 |

4 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

- |

- |

- |

0,17 |

0,06 |

0,05 |

0,12 |

0,29 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Всего |

5 |

31 |

82 |

206 |

299 |

418 |

471 |

463 |

371 |

210 |

95 |

34 |

3 |

|

12,5 |

11,52 |

12,73 |

17,98 |

18,85 |

22,02 |

29,13 |

34,07 |

35,30 |

30,30 |

26,99 |

30,63 |

10,72 |

|

Примечание. * – частота встречаемости в шт.; ** – частота встречаемости в % от общего числа цветков, расположенных на данном порядке ветвления.

Таблица 4

Частота встречаемости аномальных цветков с разным числом элементов околоцветника на различных порядках ветвления

|

Порядок ветвления |

Тип околоцветника |

|||

|

2-членный |

3-членный |

4-членный |

5-членный |

|

|

1 |

- |

- |

4*(10,00**) |

1(2,5) |

|

2 |

- |

7 (2,60) |

18 (6,69) |

6 (2,23) |

|

3 |

- |

16 (2,48) |

52 (8,07) |

11 (1,71) |

|

4 |

- |

43 (3,75) |

148 (12,91) |

16 (1,4) |

|

5 |

1 (0,06) |

84 (5,3) |

207 (13,05) |

9 (0,57) |

|

6 |

1 (0,05) |

128 (6,74) |

279 (14,7) |

10 (0,52) |

|

7 |

- |

114 (7,05) |

352 (21,77) |

6 (0,37) |

|

8 |

1 (0,07) |

122 (8,98) |

324 (23,84) |

10 (0,74) |

|

9 |

1 (0,1) |

90 (8,56) |

266 (25,31) |

4 (0,38) |

|

10 |

- |

67 (9,67) |

145 (20,93) |

2 (0,29) |

|

11 |

1 (0,28) |

29 (8,24) |

66 (18,75) |

- |

|

12 |

- |

18 (16,22) |

26 (23,43) |

- |

|

13 |

- |

1 (8,57) |

2 (7,14) |

- |

Примечание. * – частота встречаемости в шт.; ** – частота встречаемости в % от общего числа цветков на данном порядке ветвления.

Таблица 5

Частота встречаемости основных типов аномалий на разных элементах соцветия

|

Типы аномалий |

Частота встречаемости |

|||

|

шт. |

% |

|||

|

дихазий |

монохазий |

дихазий |

монохазий |

|

|

Nэ |

53 |

1186 |

4,0 |

12,51 |

|

Nк |

- |

3 |

- |

0,03 |

|

NэS |

1 |

4 |

0,08 |

0,04 |

|

S |

38 |

797 |

2,87 |

8,39 |

|

T |

- |

- |

- |

- |

|

Fэ |

- |

- |

- |

- |

|

NэS |

22 |

494 |

1,66 |

5,21 |

|

NэкS |

1 |

2 |

0,08 |

0,02 |

|

NэFэ |

2 |

3 |

0,15 |

0,03 |

|

ST |

1 |

- |

0,08 |

- |

|

SFэ |

2 |

38 |

0,15 |

0,40 |

|

NэSFэ |

1 |

27 |

0,08 |

0,28 |

|

NэTS |

- |

1 |

- |

0,01 |

|

STFэ |

1 |

- |

0,08 |

- |

|

NэTFэ |

- |

1 |

- |

0,01 |

|

NэSTFэ |

2 |

- |

0,15 |

- |

|

F |

- |

10 |

- |

0,10 |

|

2-членные цветки |

- |

5 |

- |

0,05 |

|

3-членные цветки |

15 |

704 |

1,13 |

7,43 |

|

4-членные цветки |

83 |

1806 |

6,28 |

19,05 |

|

5-членные цветки |

19 |

56 |

1,44 |

0,6 |

|

Всего |

124 |

2564 |

9,38 |

27,05 |

Примечание. Частота встречаемости в % определена от общего числа цветков, расположенных в пределах указанных элементов соцветия.

Сложные комбинированные варианты чаще приурочены к низким порядкам ветвления. Аномалии, сочетающие все выделенные типы изменений, отмечены только на 3–4-м порядках. Меньший объем выборки для этих порядков ветвления и данные литературы об обнаружении наиболее сложных вариантов с глубоким изменением структуры цветка на 1–2-м порядках ветвления [11] позволяют предполагать особый морфогенетический статус этой части цветоноса. На данном уровне более вероятно нарушение типичных гормональных градиентов, играющих существенную роль в дифференциации разных типов побегов у моноподиально-розеточных растений. Бóльшие частоты встречаемости аномалий на высоких порядках ветвления связаны со значительным увеличением доли 3-членных цветков и более частым изменением структуры элементов у 4-членных цветков на этом уровне.

В табл. 4 приведены данные о частотах встречаемости цветков с разным строением околоцветника. Отмечено отсутствие 2- и 3-членных цветков на первом порядке ветвления и низкая частота встречаемости на 2-м и 3-м порядках. Наблюдается увеличение частоты встречаемости 2- и 3-членных цветков на высоких порядках ветвления. Максимальные частоты зарегистрированы на 11–12-м порядках (табл. 4, рис. 4). 5членные цветки чаще всего встречаются на 1 порядке ветвления. На более высоких порядках частота уменьшается (табл. 4, рис. 4). Меньший объем выборки по цветкам, расположенным на первом порядке ветвления и данные литературы об обнаружении 6-и 7-членных цветков на 1–2-м порядках ветвления позволяют предположить, что при увеличении объема выборки отмеченная зависимость будет прослеживаться еще четче. Описанный характер распределения цветков с разным строением околоцветника, по-видимому, обусловлен постепенным уменьшением морфогенетической активности и общего размера флорального апекса на более высоких порядках ветвления в многочленных монохазиальных группах. Возрастает вероятность увеличения числа зачатков на низких порядках ветвления и уменьшения их числа на высоких порядках ветвления.

Данные об изменчивости цветка в пределах дихазиев и монохазиев приведены в табл. 5. Отмечено увеличение доли наиболее распространенных у A. monticola типов аномалий в пределах монохазиев. Разница в частоте встречаемости во многом определяется увеличением числа 3-членных цветков на высоких порядках ветвления. Такие цветки отмечены исключительно на монохазиальных веточках. Сложные комбинированные аномалии (NэSTFэ) обнаружены только в составе дихазия, что согласуется с приуроченностью сложных аномалий к 1–3-м порядкам ветвления. Эти порядки входят в состав исключительно дихазиальных элементов соцветия. Различия в частотах встречаемости цветков с разным строением околоцветника связаны с разной долей участия осей определенных порядков в дихазиальных и монохазиальных элементах цветоноса.

Таким образом, на материале двух выборок (10217 цветков), собранных из одного местообитания в контрастные по погодным условиям годы (1998 и 1999), обнаружены сходные частоты встречаемости (27,83% и 24,81%) и спектры аномальных цветков. Наиболее широко распространены варианты с измененным числом элементов (46,09% от общего числа аномальных цветков), с нетипичной структурой элементов (30,99%) и варианты, сочетающие эти типы (19,20%). Прочие аномалии встречаются редко (0,04– 1,49%). Пятичленные цветки приурочены к низким порядкам ветвления, а доля двучленных и трехчленных цветков возрастает с увеличением порядка ветвления. Такой характер распределения, по-видимому, связан с постепенным уменьшением морфогенетической активности и размеров флоральных апексов на более высоких порядках ветвления. Сложные комбинированные варианты встречаются, как правило, на первом и втором порядках ветвления. Их появление, вероятно, связано в некоторой степени с нарушением гормональных градиентов.

Tver State University

Character of arrangement anomalous flowers of Alchemilla monticola Opiz on all orders of inflorescence is described. Features of an arrangement of the basic types of anomalies on different elements of an inflorescence are revealed. Dependence of distribution of variants of anomal structures on the inflorescence is found out.